瘿质瓢形

—— 黄慎绘画的笔墨语言创构特点

2023-07-07南京艺术学院美术学院江苏南京210013

王 芳(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

一、引言

中国传统绘画讲求意在笔先,绘画中的艺术形象需有意识地通过笔墨来塑造和体现,因而画家们对于笔墨十分重视。毛笔本身所具有的材质特性,使笔锋展现出刚柔相济的特点,由此造成中国画的笔法极为丰富多变,极富于表现力。清代画家黄慎擅用其特有的恣肆纵逸的写意笔法,其所创构的笔墨语言传达了他的笔墨精神。他的绘画语言创构,是建立在笔墨经历了长时间演化与创造的基础上的,同时,这一语言的创构也体现出在社会环境、人文背景以及审美思想的影响下形成的独特审美价值。

雍正四年(1726),四十岁的黄慎用木瘿刳①刳:剖开后再挖空。制一只瘿瓢,从此常常随身携带。木瘿质坚纹细,不知何木。瓢高9 厘米,口径横宽14 厘米,纵长11.5 厘米。腹沿刻草书“雍正四年黄慎制”七字,口外沿尖端镌小八分书“瘿瓢”二字。[1]42黄慎为什么要随身携带一只瘿瓢呢?它有何实际作用?黄慎从此以后自号瘿瓢子、瘿瓢山人,又有何意味?这个号在黄慎的创作题款中反复出现,对于他的书画艺术是否赋予了意义、带来影响呢?采用因树的局部细胞增生病变而为“瘿”的木疙瘩,制成可盛水的小瓢,将看似丑陋无用的材料打磨历练成有用的事物,这一举动多多少少都带有“病木成才”“丑物成美”的深层含义。黄慎是不是从此中看到自己的影子?[2]以上这些问题均来源于一只小小的瘿瓢,本文在研究中将以此作为一个重要的启示和研究的切入点,顺藤摸瓜式地深入挖掘出黄慎笔墨语言特征的来源与创构历程。

历代画家都是通过展现笔墨技巧来传达主观情感,以此营造画面意境,可谓以意定法,使法就意。画家黄慎不仅认识到这一创作规律,而且在书画创作实践中做到了以“瘿瓢”之“意”来定“法”,使画面自然生成其特有的气质“瘿瓢气”。黄慎在师法造化的过程中获得笔墨形态和审美取向上的颖悟,这使得他将画理“意在笔先”之“意”,定位为一种具有“瘿瓢笔意”的作画之“法”,以独特的表现手法,实现了“使法就意”,从而创新建构出具有“瘿质瓢形”笔墨特征、极具个性化的绘画语言。

二、“瘿质瓢形”绘画笔墨语言创构

1.师于自然造化

对黄慎笔墨中典型的“瘿质瓢形”笔墨形态和“瘿瓢气”进行研究时,首先需要认识“瘿瓢”一词的含义。“瘿”字有两种解释:一、颈部的瘤子;二、树木的瘤子。[3]后者指的即树瘿,是树木机体组织受到真菌病原刺激或害虫的刺激后,局部细胞增生而形成的囊状物。山野间老树上有时会长出一个个球形的树瘿。树瘿木质细腻,形状也千奇百怪,向来是收藏者的珍物,一直以来,都有不少用树瘿制成的器具。古人大抵利用树瘿来做碗、碟一类小器具。“瓢”指舀水或者撮取米面等的一种用具,多用葫芦对半剖开制成。除了用具,还可以表现一种特定形态或形状。

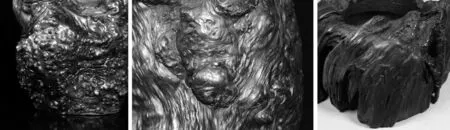

“外师造化,中得心源”。外部世界的存在之物,是画家艺术创作所需要的素材,画家具有自身心法的笔墨语言与他所面对和选取的“造化”息息相关。虽然黄慎不曾留下关于创作心得或者画论等专门著述,但是他对画面中用笔、用线的风格开创无疑曾经获得过重要的体会与心得,这一点从他“初以古人为师,后以造物为师”[4]的艺术实践历程中能够找寻到明显的发展脉络。树木所滋生的、非同寻常的“瘿瓢”形态之怪(图1),既成为黄慎格物致知的对象,又是他视以为老师的“造物”,他从格致之中获得一种关于技术上的笔法之颖悟,创构出“瘿质瓢形”的笔墨语言特征,并且在此基础上,更加进一步地开拓出深层的审美内涵,乃至以“瘿瓢气”为特质,升华了其中的精神力量。

图1 树瘿的纹路肌理

西汉时期《淮南子·墬形》有云:“土地各以其类生。是故山气多男,泽气多女;障气多喑,风气多聋;林气多癃,木气多伛,岸下气多尰;石气多力,险阻气多瘿,暑气多夭,寒气多寿;谷气多痹,丘气多尪;衍气多仁,陵气多贪;轻土多利,重土多迟;清水音小,浊水音大;湍水人轻,迟水人重;中土多圣人。皆象其气,皆应其类。”[5]

其中“险阻气多瘿”所在的一句话,尤其值得注意,句子释义为:居岩石地区的人力气大,居险阻地区的人易患粗脖子病;暑热之气使人短命,寒冷之气助人长寿。这句话讲到不同地域的“气”与当地之地理特点、人文特点的紧密关联,从中可以明确的是,一地之“气”乃是归因于一地之造化;作者根据这一自然的、可靠的规律与依据,认识到与“瘿”有关的“气”乃是一种“险阻气”。“险阻气”即意味着不是平顺的、光滑的、直接通达的,相反,它一定是别扭的、歪曲的、疙疙瘩瘩的。这样一种奇奇怪怪又充满着生命力的特质与意味,不正是黄慎笔墨语言中所传达出来的东西吗?即一种既受到艰险阻碍,却又偏要顽强生长而存在的事物。

黄慎所创构的笔墨语言展现出的独特“瘿瓢气”,必然与他生活所在地的“造化”相关,笔墨语言源于他的生活环境中的客观形象。黄慎离开闽地前往扬州等地客居时,已经三十多岁,从事绘画也有十多年,也就是说,他的笔墨语言在福建时已然初步形成,因此,当在研究中溯源其语言创构的源头时,我们自然会联想到黄慎先后生活了几十年、也影响了他几十年的福建闽西地区。闽西的自然环境和历史人文环境为他提供了潜移默化的深刻影响。

闽西民间工艺美术是当地值得令人瞩目的一大特色,由这片土地孕育起来的工艺美术历史悠久,种类繁多,有根雕、竹雕、铜雕、铜艺、锡艺、银饰、剪纸、寿山石雕、龙岩昆石、大漆等,其中闽西根雕工艺尤其具有地域特点。由于闽西多山多林木,因此制作根雕、木雕、竹雕等材质的工艺便具有了天然而广阔的原料来源。早在明清时期,当地便已催生了竹木根雕的发展,此地根雕多由专业的民间艺人手工制作。艺人们上山挖回适于雕琢的树根后,通过对原有形状的观察与判断,在经由巧妙构思,顺应形态特征的前提下加工制作。闽西的根雕、竹木雕在艺术上更多呈现出的是抽象化、概括化的写意造型,不注重写实,不过分注重形式,而更多地留住天然生成的趣味和独一无二的形式美,给人许多想象的空间。目前的拍卖会或古玩市场里,仍可见到不少清代根雕作品,如清代树瘤底座摆件等(图2),这些历经久远年岁的古物既古朴稚拙又浑然天成,从中可以窥见清代闽西地区的审美情趣和审美追求。黄慎随身携带的“瘿瓢”与闽西根雕的取材相类似,都是取自树木身上曲折盘结的部分,都同样反映出闽西地域的这种古朴稚拙、浑然天成的艺术审美追求。这样的家乡手工艺术的审美形态,在同一历史时期,于黄慎作品的笔法中亦有着反映与体现。

图2 树瘿工艺品 左:清代老树瘿清供器;中:清代树瘿笔筒;右:当代树瘿香炉

2.源于审美取向

“瘿”字的使用在当代比较少见,但在古代文献中可以寻到它,其意多指树瘿。宋代诗人陆游(1125—1210)作《夏日·竹根断作眠云枕》一诗,云:“竹根断作眠云枕,木瘿刳成贮酒尊。怪怪奇奇非著意,自无俗物到山村。”明确说到木瘿可以刳制成酒杯。常见的酒器杯盏在外形上大都是匀称、光洁的,然而,利用木瘿制成的酒杯则由于它具有浑然天成、并非刻意而为的“怪怪奇奇”,令它在许多常性之中凸显出其反常规的个性特点来,使人眼前一亮,感觉不同凡俗。这便是陆游眼中的木瘿酒杯:“怪怪奇奇非著意,自无俗物到山村。”同理,黄慎的“瘿瓢”也绝非俗物。黄慎语言的“瘿瓢”笔意之创构是个人审美取向的选择结果。

实际上,黄慎笔墨语言之“瘿瓢气”的“怪”,还有一个层面,乃“怪”在他用笔时有残破扭曲、剥蚀断损之感,这些均是与平滑、圆熟相对的感受,偏偏不平顺,带着不讨人喜爱的波折屈曲,甚至有点硌硬的感觉。这在他早期作品中较为少见,但在中后期,尤其是后期的用笔中呈越来越鲜明的特点。

中国艺术在审美上向来有追求残破斑驳之美的意识。对于笔墨主观上主动注入、赋予这种审美效果,更能见出艺术家的追求。黄慎的至交好友郑板桥曾以诗赠他,其中有两句诗是:“爱看古庙破苔痕,惯写荒崖乱树根。”这里的“古”“破”“苔痕”“荒”“乱”等字词,全是指向黄慎对于残破损缺、斑驳剥蚀感受的追求与偏好,这样主观意识上将描绘对象特定于某事物的追求与指向性,对于黄慎用笔之“怪”的形成有着直接的影响作用。

黄慎爱看的是古庙,而非旧庙或破庙,用了一个“古”字,既表现庙宇历时久远,同时也包含一种审美意味。黄慎在笔下所追求的斑驳感,不只在于事物表面的破、乱、荒、古,也不仅是其形式上的审美感受,而更在于它的深厚苍浑处,在于它关乎历史感、生命感的地方。清代赵之谦有言:“汉铜印妙处,不在斑驳,而在浑厚。”恰恰道出了黄慎在笔法中所追求的审美趣味。黄慎将当下眼前所要表现于画幅的对象的鲜活印象糅入过去的古意幽深之中,靠的便是他那盘纡古拙、莽苍蚕食形态上尤具“瘿瓢”气质的笔墨语言。这样的“怪”带着神秘幽深,以及黄慎绘画自有的不将迎俗世的浪漫。明代文人屠隆在其著作《婆罗馆清言·续婆罗馆清言》中写道:“角弓玉剑,桃花马上春衫,犹忆少年侠气;瘿瓢胆瓶,贝叶斋中夜衲,独存老去禅心。”[6]其中那个提及的“瘿瓢胆瓶”一物,乃是由瘿木制成的瓢和长颈大腹、形状如悬胆的花瓶,对此物象,联系屠隆的诗文来体悟,可以更容易地联想并理解黄慎之瘿瓢气质的审美体验。屠隆这前后两句描述的是两种不同的情态,所营造出的画面都鲜活生动。前者为少年时,事物鲜活有灵性,似乎都涂抹着一层鲜妍靓丽的颜色,有活泛新鲜的朝气,而后一句与之对比显著,简练、沉着、稳重,那种在夜色下参禅打坐的老衲形象,更使人感受到一种孤独、沉寂的感情色彩,仿佛落定尘俗后,开启另一番禅境。屠隆的瘿瓢就这样被放置于冷寂的画面之中,于安静中彰显它那种古朴、苍老、朴拙的质感,它没有鲜衣怒马式的活力,但是有稳重沉着、历尽沧海桑田又复归平静的从容气质,瘿质瓢形本身特有的盘曲结节自是为它自身增添了这种朴拙感,赋予了不媚世俗的个性。

虽然今人无法亲眼看见上述屠隆诗中的瘿瓢胆瓶、唐人张鷟笔下的“树瘿蝎唇”、宋人陆游所说的“木瘿刳成贮酒尊”,也未能见到黄慎随身所带的那只瘿瓢,但是从一些传统的树瘿工艺制品(图2)中,仍能够在一定程度上欣赏和感受到它们独有的审美特点。至于黄慎为何要随身携带一只瘿瓢,这或许既因为闽人喜爱饮茶、有随身携带自己专用茶盏的生活习惯,又缘于黄慎本人在把玩瘿瓢时体会到的审美乐趣与深长意味。

人们对于此类瘿质状貌的艺术审美需求,还反映在想方设法用其他材质来仿制它(图3)。例如,自明代创始的供春壶①供春壶最早出自明代正德、嘉靖年间,乃是江苏宜兴制砂壶名艺人供春所作的壶。传说他姓龚名春,是一位官员的书童,有一次陪同主人在宜兴金沙寺读书,见寺中一位老和尚擅长做紫砂壶,就偷偷地学。后来他用老和尚洗手沉淀在缸底的陶泥,仿照金沙寺旁大银杏树的树瘿的形状做了一把壶,并刻上树瘿状的花纹。烧成之后,显得非常古朴可爱,于是这种仿照自然形态的紫砂壶一下子出了名,受到追捧,人们称之为供春壶。历代宜兴的紫砂名家仿制供春壶的人很多。本是紫砂材质制成的茶壶,但是制壶者却放弃了紫砂细腻柔滑的特质,有意仿制自然形态下树瘿的粗糙样子,将其外形制作成疙疙瘩瘩、凹凸不平状。又如,犀牛角本是珍贵难得的材质,故宫博物院藏的清代犀角杯,却偏偏以巧思雕刻成瘿的形态,使之别有一番意趣;清代紫砂树瘿形笔架也是一件典型的以紫砂材质仿制树瘿状貌的工艺品。究其原因,乃是出于对自然审美的特殊需要。

图3 用其他材质仿制成瘿的工艺品 左:供春树瘿壶上海匡时拍卖;中:清代犀角雕瘿瘤纹杯故宫博物院藏;右:清代紫砂树瘿形笔架②图2、图3 来自网络。

黄慎是在闽西地区这样的自然环境和人文环境下成长起来的,长期生活、沉浸于故乡的山山水水间,这里的气候、山石、植被、天然成趣的民间手工艺、古朴的建筑艺术以及浓郁的风土人情,无不成为他“师造化”的对象,为他创构具有自身特色的艺术语言提供了丰富的多方启发,提供了个性化语言生成的源泉。

3.笔墨创构出新

重视绘画本体语言研究和构建本体研究体系,是深化黄慎绘画艺术研究的关键。“瘿质瓢形”是以借物取象来概括与归纳黄慎的笔法特征。黄慎绘画艺术的独特“瘿瓢气”作为一种内在养成的气质,外在地表现为笔墨语言上的瘿质瓢形、瘿瓢笔意,可通过研读其作品的具体画面,见到他所创构的特殊笔墨形态。

中国绘画所展现出的程式化倾向是非常明显的。例如,《芥子园画谱》中绘画的各种程式:画山石土坡使用的多种皴法,画树、水也有多种笔墨技法等。又如,十八描中的各式描法,也都是展现中国绘画中典型的程式性特征。唐代以后,线描这一绘画语言在画家们的实践中不断地丰富发展,到明代以前,十八描大致完备。目前可追溯到的关于十八描最早的记载,是明代邹德中《绘事指蒙》中说的“描法古今一十八等”。[7]十八描实际确立起笔法形式上的一种语言、一种法度、一种范式。这可以说是古人对中国画用笔、用线的理性认识与归纳总结,是由绘画形式语言的探索研究进一步上升为语言程式化、风格化的实现。十八描的整理和出现,既是绘画语言发展到一定阶段的成果,也能够对后人继续去拓展与创构新的艺术语言起到有益的启发作用。这对清代乃至今天的画家来说,都具有一种积极的意义。

然而,许多绘画后学者的精力和关注点常常过多地消耗在对前人的学习上,在所谓研习中国画要“用最大功力打进去”①这一为中国画界所熟知的说法来自李可染在作品《松下观瀑布图》立轴上的题款,此画为李可染1943 年所作。1979 年,他在故纸堆中偶然发现此画,展开画轴之时,真切而深刻的感受一下子涌上他的心头,于是,他提笔补题一段长跋:“余研习国画之初,曾作二语自励,一曰:用最大功力打进去;二曰:用最大勇气打出来。此图为我三十余岁时在蜀中所作,忽忽将四十年矣。当时潜心传统,虽用笔恣肆,但处处未落前人窠臼,所谓企图用最大功力打进去者。五四年起,吾遍历祖国名山大川,历尽艰苦,画风大变,与此作迥异。古人所谓入网之鳞透脱力难,吾拟用最大勇气打出来,三十年未知能作透网鳞否?”上下了极大的工夫,却往往难以做到“用最大勇气打出来”。究其根本,其在于习惯了程式化之后很容易使人墨守成规,加上画家本人不具有自身独特个性和缺乏个人的创造性,是难以创造出引领时代发展之笔墨的根本原因。艺术出现程式性特征,无疑是艺术发展成熟的标志。程式为承传和学习提供了楷模,为创造和发展打下了基础,但同时又为因袭埋下了隐患。[8]

徐悲鸿很早就认识到这一点,因此,他特别强调画家要由自身通过“师造化”的观察方式,实现笔墨语言的创构,《徐悲鸿研究·画论辑要》中辑录其所说:“尤其是芥子园画谱,害人不浅,要画山水,谱上有山水,要画花鸟,谱上有花鸟,要仿某某笔,他有某某笔的样本,大家都可以依样画葫芦,谁也不要再用自己的观察能力,结果每况愈下,毫无生气了。”[9]

丘幼宣先生在著作《一代画圣·黄慎研究》中说到黄慎对笔墨技法的创新时,认为黄慎“打破传统衣纹的十八描法”,[1]247说明他在画法上善于出奇、求变。那么,以“不破不立”的道理来看,打破了旧有的之后就应该要建立起新的笔法,而可惜的是,丘幼宣先生的相关叙述就此戛然而止,并未接续展开任何说明。这使得后学者不禁产生好奇:“破”了传统十八描之后,黄慎是如何“立”的?他笔下所呈现出的笔墨语言展现出怎样的形态特征?或许我们可以将此作为一个重要线索,由此去追寻绘画语言、语汇的形成规律和潜在转换途径,并将这一原理应用在黄慎笔墨艺术语言形成中,深入解读和探究。黄慎由此开启对绘画用笔、用线风格语言的探索研究之途,并在这条道路上最终实现自我艺术特征的风格化、语言化。他对中国画艺术的笔墨语言的继承与发展具有切实的推进作用,是对用笔、用线生成原理、生成规律进行的活化的发展,像笔墨传统这棵大树上生发出来的新枝叶,既具有传统绘画的主脉,又在清代中期形成一种笔墨语言新语汇。

现存辽宁省博物馆藏《柳塘双鹭图》(图4),是黄慎一件很有代表性的作品。画面中,一株枝条倒垂的大柳树,垂柳之荫下有两只鹭鸶正低着头觅食,细长的脚没入浅浅的河水中,粗壮的树干从右侧向上斜出,干上横生出一个大疙瘩,即树木上生出的瘤赘,也即柳瘿。杜甫曾作一诗《赠王二十四侍御契四十韵》,其中有句:“长歌敲柳瘿,小睡凭藤轮。”曹植亦有诗句:“我有柳瘿瓢。”这两句中的“瘿”指的都是用柳木的如疣之“瘿”所刳制成的壶樽与水瓢。黄慎此画中的柳树瘿疣处以饱蘸浓墨的毛笔快速写出,笔的走势从树干底部向上用笔,下方饱满,越向上树干越干涩,乃至出现些许飞白,这样的用笔由湿润到枯干依序呈现,更能够表现树皮上的老辣质感。墨与水交融,在笔力走势的驱动之下,在宣纸上实现墨色的自然渗化状态,笔墨浑然有力,形象生动不呆板,既有饱满落墨的酣畅,又不乏用笔的苍劲变化。

柳枝的用线有韧性、弹性,以相对较淡的墨色勾勒而出,细而不软、不塌,在弧度中体现出健劲的笔力。顺着柳枝垂条的方向看去,两只白羽翼的鹭鸶是画面中鲜活生动的焦点所在,只见它们神情专注,眼睛、喙、腿用浓墨写出,细长的腿踩入以留白来表示的浅水中,脚爪隐没在水里,荡漾起的水波纹以淡墨勾勒表现。画面左侧的题跋以浓墨草书写就,笔画的松紧、断连、提按都有明显的节奏感,与画幅的用笔用墨相映成趣,在变化中形成统一。

当然,黄慎笔墨中的“瘿瓢气”不仅指他在作品中画过树瘿,而且指他的笔墨语言中具有源自“瘿瓢”这一物象、造化所生成的特质,在他的许多作品中都能够见到具有明显“瘿质”特点的用笔(图5)。清代画家方薰在《山静居画论》中说:“古人写生即写考物之生意。”[10]黄慎正是将造化物象生气勃勃、盘纡奇特之“生意”注入自己的笔墨中。与黄慎熟识的友人许齐卓在为黄慎所作的《瘿瓢山人小传》中说,黄慎学画时不墨守成规,总是力求有所创新与突破。他对于具有“瘿瓢气”的笔墨特质之创构,正是符合许齐卓对黄慎作品的这一认识的。

笔墨是中国画艺术中塑形造物的重要因素,而笔墨里如果没有形,就一定缺少笔墨最应该有的特质。黄慎的“瘿质”是笔墨的内质,相信它的质也应该展现于外形上,因为一种独特的内质必然有一种与之相匹配的外在显现。“瘿质”的外化就是笔墨形态。形是重要的,没有形就不可能有笔墨。“瓢”即是指形,在黄慎作品的笔墨形态上有许多地方呈现出一种“瓢形”。“瘿质”“瓢形”是黄慎的用笔上自然带着的典型特征。“瘿瓢气”作为黄慎笔墨里养成的无法切割开的典型气质,可以说与“瘿质瓢形”相辅相成、休戚相关。

在黄慎作品中可以看到,他对于人物面部、手部的塑造,特别能够体现出与众不同的“瓢”形笔墨形态。人物的鼻子、嘴巴处常常以抖笔来处理,每每画到鼻翼左右两边的笑肌以及耳朵、眼角处,用笔总要一抖,有时甚至抖笔很多下。有意识地颤抖用笔,使得笔墨痕迹落于纸上时,做“瘿木”似的扭曲、盘纡结节状,展现一种不平顺感,这便是他笔里所特有的一种习性。但是,在描绘女性时,黄慎会有意识地对这一习惯性用笔做出克制与收束,他会为了表现女性温和、柔媚的特点,将自己惯用的松弛、抖动的用笔转而换作相对较平滑和顺畅的笔法,对女性脸部外轮廓以及五官进行描绘。例如在《麻姑进酒图》《探珠图》①黄慎此画描绘了“探骊得珠” 的故事。黄慎在不同年份画过多幅《探珠图》,如乾隆十一年(1746)、乾隆十二年(1747)、乾隆十四年(1749)、乾隆二十二年(1757)等,多幅画作流传至今。这些作品虽然创作时间有不同,但在构图、人物形象、绘画技法等方面相似性大,属于同一图式的不同作品。国内三家博物馆藏有四幅,南京博物院藏有其中的两幅,天津博物馆和广东省博物馆各藏有一幅。(图6)中,女性形象均被塑造为清秀的瓜子脸,小眼睛,细眉毛,气质柔美,用笔比较劲秀,线条简洁顺畅。对于男性形象的塑造上,黄慎则一转上述内敛收束的用笔,变得奔放、松弛、洒落起来,抖笔的特征愈加明显。将女性、男性面部形象进行并置比较,会发现这种用笔上刻意的区别对待是十分明显的。

图6 清代黄慎作品中的女性面部 左:《探珠图》(局部)185×107cm 乾隆二十二年(1757)南京博物馆藏;右:《麻姑进酒图轴》(局部)扬州博物馆藏

黄慎每画到渔翁或神仙等男性形象时,在面部特征中往往呈现出鼻子肥大、颧骨拱起的形象特征,②许多福建人的长相特征正接近于此。由于黄慎的家乡在闽西地区,他从十几岁起便开始习画,直至38 岁方才赴扬州客居,此前20多年画人物的经验应该也来自对福建乡亲形象的观察认识,这使其后来在人物形象塑造上具有延续性地呈现出一定的地域性特征。或许也可以从另一个角度上来说,这种描绘和塑造人物的造型方式成为他的习惯性表达。在刻画人物脸部时总多见其具有弧度的“瓢”形用笔,使脸近于浮肿似的,显现出皮肤表面的松弛感,面部轮廓向外鼓出,也类似于瓢的外形。可以看到他在用笔塑造上出现许多“瓢形”笔墨形态,在每一个人物脸部的局部图(图7)中都可以寻找到这些瓢形,如鼻子的转折弯度、鼻翼两侧向左右展开的笑肌、眼角的鱼尾纹、上下眼睑、嘴巴、耳朵等,都能够一一找到对应处。黄慎在行笔习惯下必然要多做一个带弧形的行笔动作,这动作使人物脸部出现鼓起,同时也产生凹下,出现一些像瘿木似的凹凸的、扭曲的、疙瘩状的形态,将较为整体的脸部刻意处理成“盘纡之怪”状。在《盲叟图》《费长房遇仙图轴》《老叟执磬图》(图8)中,黄慎均塑造了须发全白的老者形象,只见这些人物的牙齿、嘴唇、胡须都呈现含糊不清状,也仿佛瘿木上的纹理,有一种疙疙瘩瘩的感觉,随着抖动的用笔搅在一起,但在这一动态的笔墨中又很有规律。与此同时,人物形象也在这样的“瘿瓢”笔意的屈曲、盘结、抖动中被塑造出来。胡须、眉毛造型显然都经过艺术的夸张,胡子、头发全是在毛笔抖动、扭动中形成的笔痕,不是顺畅的,不是平滑的,更没有文气,而是盘纡结节,充分彰显“瘿瓢气”。这些都是他经年养成的早已带入用笔里的习性,这些特征也恰恰是黄慎语言个性里最具独特之处,属于顺随画家个性的自然流露。

图7 清代黄慎作品中的男性面部一 左:《来蝠图》(局部)290×113cm天津博物馆藏;中:《钟馗丰绥先兆图》(局部);右:《探珠图》(局部)185×107cm 乾隆二十二年(1757)南京博物馆藏

图8 清代黄慎作品中的男性面部二 左:《盲叟图》(局部)纸本设色 122×54cm 天津博物馆藏;中:《费长房遇仙图轴》(局部)纸本水墨扬州博物馆藏;右:《老叟执磬图》(局部)纸本设色 178×90cm 南京博物院藏

特别是当他的笔用到了塑造人物形象时,这种“瘿瓢”笔意的特征就尤为凸显出来,他画出来的人物形象特征虽然怪,却是符合他内心深处的“瘿瓢气”的,所以他的这种笔法和人物的原型冲突非常大,形成了一种让人感觉怪里怪气的样子,冲突很大,甚至可以说这是强行在笔墨上所做的夸张,而他的这种夸张变形又是有依据的。自然造物中的树瘿给黄慎带来了在笔法创构上可资格致与颖悟的源头,黄慎能够把它变成一种适宜自身的艺术表达语言,实乃一种可贵的绘画语言创新建构。他的笔里有瘿质,笔下有瓢形,这是认识黄慎笔墨语言最为独特的角度,而“瘿瓢子”“瘿瓢山人”的自号正如同对他自己笔墨语言特点十分贴切的概括。

黄慎笔下老翁或渔父,其手部的形态常常呈现浮肿状,像佛手,外轮廓也似“瓢形”。在黄慎《探珠图》《八月梅花图》中,人物三个手势都是掌心向上,展露手指的,手的外轮廓即向外扩张的线条,饱满有张力,仿佛可感受到肉鼓鼓的质感,这便是黄慎刻意以“瓢形”塑造物体的表现。尤其是《探珠图》局部1(图9 左)的手部,由于手势本身是朝上握紧圆形明珠的动作,动作上带有弓手弯曲的状态,比空手更加饱满,也更加强化了这种瓢形的塑造。在《探珠图》局部2和《八月梅花图》(图9 中、右)中,引人注意的是露出的手指头,每一根手指从指根到指尖,全都呈现鼓胀饱满的样子。《钟馗图轴》局部1(图10 左)的手心朝下、手指向前伸出,原本应该更加体现平展的动作也被黄慎刻意塑造成从手指尖到手掌都富于圆弧状的“瓢”形轮廓。在《钟馗图轴》局部2 和《钟馗丰绥先兆图》(图10 中、右)中,两只手均握着东西,分别为抓石榴、垫着布抓住铜镜镜柄,皆属于手指闭合的动作,这类闭紧抓握的动作,使得五个手指头团作一个整体,更加强了手部外轮廓富于弧度的瓢状外形。

图9 清代黄慎作品中的手部一 左:《探珠图》(局部1)185×107cm 乾隆二十二年(1757)南京博物馆藏;中:《探珠图》(局部2);右:《八月梅花图》(局部)143.5×74cm

图10 清代黄慎作品中的手部二 左:《钟馗图轴》(局部1)169cm×97cm纸本设色雍正九年(1728);中:《钟馗图轴》(局部2);右:《钟馗丰绥先兆图》(局部)尺寸不详

三、结论

黄宾虹有诗句“我从何处得粉本,雨淋墙头月移壁”,[11]516说的便是他通过观察“雨淋墙头”的景象领悟到墙头雨痕润而不失外形的特点,并由此创作出一个新颖的笔墨内容,从而创立起自己的语汇,纳入自己的语言系统之中,可见黄宾虹对于画理的深通。与此相似,黄慎也是通过对自然事物观察,进而进一步观照、反馈于笔墨语言中,只不过他不如黄宾虹那样,擅长在逻辑思维层面上总结画理,而是更多地以表达自身感受的笔墨来体现。

黄宾虹曾说:“下笔便有凹凸之形,此论骨法,最得悬解。”指的便是一落笔之痕迹,也就是胸中沟壑的对外显露,流露出的是画家心灵之端绪。在一笔之内,有许多内容、端倪值得体味与解读。黄慎对外界物象仰观俯察,用颖悟到的体会,逐渐明晰地外化成为其作品中的一种个人化的绘画风格,其实便是一种凸显盘纡之怪的“瘿瓢”气质。通过黄慎作品的具体笔画去了解他的出发点和艺术表现目的,实际上是由笔墨之技法入手,作为切入点。首先得承认,技法是一种手艺,是一种手头上的技术功夫,虽然技法大多数是形而下的具体手艺、手法,但是中国绘画的技法是同时具有理论性的。对黄慎书画技法的观察、总结、提炼、概括,是对他如何创造自身笔墨语言的追溯与还原,实质上已经是一种链接与提升,是对于黄慎绘画笔墨语言进行以小见大的宏观、抽象层面与原理层面的深入剖析和升华。黄慎技法上的逻辑作为一个相对抽象的概念,在其创作中起着引领与决定作用。从具体画面的例证中可以看到,黄慎作品的节奏构成是将分布于画面的各个富有个性的技法点统领起来。

中国画笔墨语言的发展与推进在于,在继承前人笔墨语言的基础上,以“借古”而“开今”,并以自然造化为师,最终呈现自身面貌,自成一家。历代之笔墨法诸多,因此需小心不掉入陷阱中,即不应执着于前人成规的窠臼,而应看到这种笔墨语言的发展是鲜活的、有生机活力的。中国传统绘画是有系统的,而且它具有连续性和有机性的特点。这一系统的结构之间的构成关系既有稳定的特点,又是可变的,这个可变动的机缘与其所处时代的自然环境、人文社会、历史发展等各方面都存在着不小的关联,受到影响。石涛在绘画中的感悟“笔墨当随时代”也正是敏锐地感受和捕捉到了这种富有鲜活生机的笔墨之发展现象。他指的并不是以笔墨反映出时代的社会面貌,也不能将其简单理解为笔墨所表现的是对时代面貌的图解,而是指笔墨语言在突破此前一些时代里的前人墨法成规的基础上,更进一步在形态与表现力方面有所发展,实质上是笔墨语言的创新建构,并由此意味着一种人文精神的创新,蕴含着美学本色。

然而,画家如果想对绘画笔墨语言进行创新构建,难以避免地会面临着很高的要求:若在传统的语言基础上注入过多的新元素,将导致新构的笔墨语言背离了中国绘画传统一以贯之的语言特点,偏离中国绘画标准,新构便不能成立;反之,如果注入其中的新元素太少,便又使人难以觉察到新的语言在形态特征上与前人有何区别,看不出明显的拓展与变化,那也就算不上构建出创新的语言。故整体上既不能脱离开笔墨语言历经千年的发展,又要锤炼出一条自身独有的发展轨道,不能跳出这具有结构性的规律。

对于黄慎所具有的笔墨技法的具体形态的研究与解读,最终都需要归结到他创作的中国画艺术中,这是为了要让在技法逻辑引领下所建构起来的技法形态上升到语言创作的原理层面,既知其所展现出的“然”,又知其所蕴含、深埋在笔墨内在深处的“所以然”。重视其本质,指的是研读黄慎的作品不止于看表面形态,而还需要充分了解其技法产生的逻辑思维,以及走过的创构路径,以他的艺术语言所具有的鲜明辨识度为线索出发,探寻出其语言本体形成的方法论。

对黄慎的“瘿质瓢形”笔墨语言特征及其“瘿瓢气”进行切入分析是一个重要的角度,虽说黄慎绘画在许多方面都有为人所称道的优点和特征,但是最为独特、最具典型的当属于此。笔墨语言创构在未突破前人的成规以前,受到的传统的约束力是相当大的,然而一旦有所突破之后,新的形态就立在了黄慎独有的“瘿瓢气”上,而这既是符合师造化之规律的,也是符合传统笔墨构建之道的。黄慎内在的性格和精神特性结合而呈现于他的笔下即为此种笔墨的新形态与新气质,已经化作一种内在的自觉。

杂志排行

南京艺术学院学报(美术与设计)的其它文章

- 故宫博物院藏《阆苑女仙图》时代考证

- 本期名家 王克震

- 祭祀与生天:宋金墓葬的“香花供养”图像探讨 ①基金项目:国家社科基金项目《汉传佛教造像手印研究》(18CF186)阶段性研究成果。

- 从地下遗存看文明起源中的太阳鸟旋纹与太极图像渊源①基金项目: 甘肃省教育厅优秀研究生“创新之星” 项目《从恐惧宗教到宇宙宗教:道教起源中的信仰演变研究》(2022CXZX-009)阶段性研究成果。

- 史相之相:唐宋书学丛纂所存“笔法谱系”的后世赓续①基金项目:2021 年江苏省博士后科研资助项目(2021K247B)、2022 年教育部产学合作协同育人项目(220604092253455)的阶段性成果。

- “蜀中王维”与“江南王维”

—— 论北宋晚期收藏群体对王维画风的形塑①基金项目:国家社科基金艺术学西部项目《中国传统书画鉴藏心理机制研究:以马远绘画鉴藏为例》(20EF206)阶段性研究成果。