穿越古今的海丝传奇:古?是如何征服海洋的?

2023-07-06

明代以后,倭寇为患,政府实行海禁政策,浩浩荡荡的商队就此消失在茫茫大洋之上。

海禁之后,那个光辉灿烂的郑和远航时代仍然引人遐想,海洋贸易不仅是财富和权力,还是探险精神,是开放和包容,是全新未来的注脚。

我们仍然期待这样的开放,那何不回望历史的书页?目光向南,那里书写着海上传奇。

不?于农耕?明

以大陆性农耕文化为底色的华夏文明并不畏惧波涛。早在河姆渡文化时期,先民们就已经学会了制作舟船,古越人善舟楫,刳木为舟, 剡木为楫, 《淮南子》便记载,“ 九疑之南, 陆事寡而水事众, 于是民人……短绻不绔,以便涉游;短袂攘卷,以便刺舟。”

分散在中国南部和东南亚的南岛语族,是远洋航行的高手。在简陋的条件下,能凭一舟之力, 跨越海洋, 足迹遍达太平洋岛域。最能代表这一族群文化的“ 有段石锛”,便沿着先民的足迹,散播四方。

有什么样的环境,便发展出什么样的文化和技术。所以沿海一带的人群将目光转向海洋也就不足为奇了。生活在这片土地上的人从来不止一种生存形态,华夏农业民族的“大陆文化”,与东部沿海渔猎族群的“海洋文化”一起,隐藏在先民的基因中,成为生生不息的文化编码。

海外貿易的起点

大家都知道徐福为秦始皇求仙药的故事,秦始皇是否真的如此惧怕死亡我们不得而知,但徐福是往东海上求药的,并在海面上发现了三座神山。可以想象,当时的徐福就如同后来的郑和,带着将军的气质,站在船艇的前端无比自豪地看着自己远征的船队。

汉时张骞凿空西域——随着各地人群的融合,帝国终于有了自己与他者的意识。当帝国在北方的朝廷里谋划着外交政策的时候,在南方的海洋上,民间的贸易早已静悄悄发生了。

到汉武帝平南越,将整个岭南地区和今越南北部地区纳入统治版图,官方派出使者去往狮子国(今斯里兰卡),民间的贸易之路被官方化,由此开启了辉煌的远洋贸易时代。

在广州的南越王墓内,发现有一件波斯风格的银盒,其它器物如金珠泡饰,镂孔熏炉,象牙,乳香等,应该都是舶来品。

在广西合浦地区的汉人墓葬中,最为瞩目的当属大量的珠饰。通过对玻璃珠的成分进行科学检测, 学者发现这批珠饰多数为“印度-太平洋贸易珠”,此外,墓葬中还有玛瑙、波斯釉陶壶等舶来品。

南朝时期前来做生意的人更是直接留下了个人财产,像海盗的宝藏一样等待着世人的发现。广东遂溪县江边村便是这样一个“藏宝点”。

这批窖藏有波斯银碗、银簪、鎏金器、银镯、波斯沙卜尔三世银币、耶斯提泽得二世银币、卑路斯银币……据推测,其原来的主人可能是自海上来的粟特人。

早期的船舶现在已经看不到了,但是在两汉时期的模型明器中,我们得以一窥当时的船舶样态。广东出土的两件陶制的船模型,可以看到船上的设施相当复杂,浆、爪锚配备齐全。在南越王墓中出土的一件铜提筒上装饰有羽人船纹饰,船身修长,两端翘起,装饰有羽旌、长杆、木鼓等物,水手们气宇轩昂的姿态如在眼前。

这是海上丝绸之路的形成期, 从交州(今越南北部)、广州地区出发,经中南半岛沿海,穿过马六甲海峡,进入印度洋沿岸和波斯湾地区,大致沿岸前行,最终和陆上丝路殊途同归。

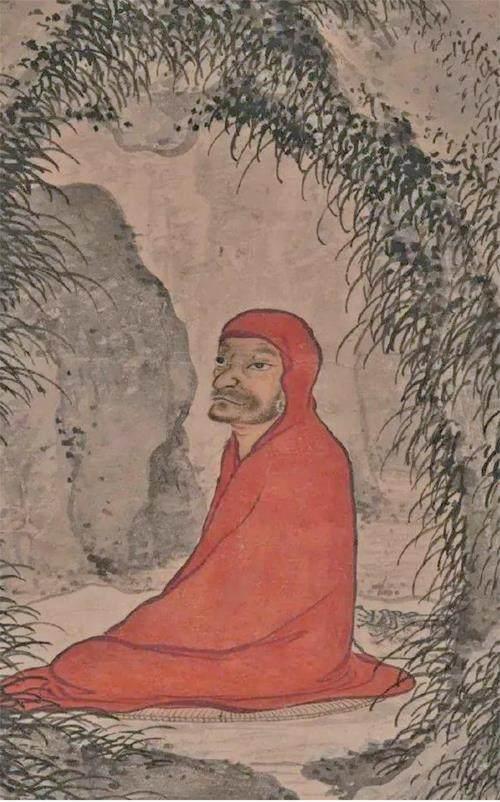

佛从海上来

关于佛教初传的路线,学界一直有争议。一派认为佛教从中亚输入,一派则认为从海上来, 后者以伯希和、梁启超先生为代表,认为佛教初传之地“不在京洛而在江淮”。如今大家可能还是会为何者更早探讨不休,但基本上同意佛教的东传是多线并行。从海上来的佛在东南沿海上岸后,在中国的南方发展出了迥异于北方的风格。

昙摩耶舍是第一个有确切记载取道海路来中国的外国僧人,他于公元401年从罽宾国抵达广州,在此建佛殿译经传教,也即后来的光孝寺;中南天竺婆罗门达摩菩提于公元5 2 6年来广州,修建西来庵,此后又北上洛阳,创立了佛教禅宗。西印度优禅尼国高僧波罗末陀于546年抵达广州,开创了摄论学派。

从海上丝绸之路抵达中国的佛教经典是以印度的梵文或巴利文为主的小乘上座部佛教,打破了以大乘佛教为主的北传模式,在岭南地区,小乘和上乘佛教完成了融合,其代表译著《法华经》便产生在岭南,同时结合中国传统儒、道文化,形成南方特色的佛教教义经典。

盛世?象,?州通海夷道

中古时代,在基督徒还没有称霸海上的时候,印度洋和太平洋是阿拉伯人的天堂。广州是一道门,连接了沉重的大陆和轻盈的海岛,连接了茶叶和香料。这座东方的城市,在唐开市舶后,就是这些行商之人的应许之地。天下攘攘皆为利往,划开巨浪的是人类逐利的天性。

阿拉伯古典地理学名著《道里邦国志》记载了唐代南部沿海最重要的四个港口,鲁金(今越南河内) 、汉府( 广府)、汉久(福州,一说泉州) 、刚突(江都)。其中以广州最盛。“外国之货日至, 珠香象犀玳瑁,稀世之珍,溢于中国,不可胜用。”

《新唐书·地理志》中,“广州通海夷道” 全长1 . 4万公里, 商船从广州起航,向南至珠江口的屯门港,过海南、越南,至马来半岛,出马六甲海峡,抵达斯里兰卡和印度半岛的南端,再从印度西海洋至波斯湾的奥巴拉港和巴士拉港,直抵阿拉伯帝国。

唐之海外贸易的兴盛,和它富强的国力和开放的政策紧密相关。这些外来的使者和商人受到了宽厚的政策扶持,政府在贡道、迎送、馆毂方面均有明确的规定,蕃使返国的“报赠”、“程粮”、“传驿”等费用,均由中央或州府提供。同时,政府还资助这些外国商民在华贸易定居,甚至积极吸纳他们入朝为官。

来到广州的阿拉伯人如果选择在冬季留在此地,便是“住唐”,滞留的人多了,在城内形成了蕃坊,一时之间“云山百越路,市井十洲人。”

而住唐的蕃人中也有着严格的等级区分,上层来自大食,下层来自昆仑(马来)。史书中的昆仑奴,便是来自南海的岛民,以善水和善驯象为人所知。所以有了汝州叶县广教寺归省禅师的略显荒诞的回答:“如何是西来意?昆仑背象牙。”

這些靠经商致富的人积极出资捐助番坊内的庙宇和学舍建设,番坊俨然成为了一个飞地,最早的怀圣寺,便是由蕃客出资修建。怀圣寺内伫立着“ 光塔”,据说塔顶的金鸡曾起着风向标的作用,指引着海上的浮船。

横跨大洋的旅程注定漫长,很多商人上岸之后便再也没有归家,直至长眠于此。城内的清真先贤墓,便是安葬经海路来华的外籍人士和穆斯林的场所。

说是“ 丝绸之路” , 实际上“ 丝瓷之路”可能会更加准确。装满船舱的,除了大宗的绫、绢、丝、棉类货物,还有新崛起的陶瓷品。大批的青瓷和白瓷被销往东南亚、印度、东非和阿拉伯地区。

在今日开罗南郊的福斯塔特,伊朗内沙布尔、巴基斯坦卡拉奇斑波尔,伊拉克萨马腊、加里曼丹岛北部等遗址中,均发现有唐代时期的瓷器,如唐三彩、邢窑白瓷、越州窑黄褐瓷、长沙窑、越州窑等产品。跨海的瓷器抵抗了风浪和颠簸,成为了文化传播的使者。

宋元,海丝的?盛

中国南方在宋朝时全面崛起,经历了东晋北人南迁、六朝江左政权的经营,钱镠的建设,再到南宋偏安一隅。既然北国被马背民族霸占,便一心一意地开拓南方广袤的海上世界。

从北宋咸平二年设杭州、明州(今宁波)市舶司开始,沿海开埠的港口越来越多,到南宋时, 共设有江阴、秀洲华亭、秀州邀浦、杭州、明州、温州、泉州、广州八个市舶司。

这些对外贸易机构中,以粤、闽、浙最为主要,合称“三路市舶”。市舶管理在政府的统一安排下,更为严密细致。

日本东洋史学家藤田丰八先生将市舶司的职务归纳为五点:1.入港海舶的检查与抽解(征税)、货物的保管运送,2.专卖品和其它洋货的收买、出卖、保管、解送,3.货船出港许可证的颁发和违禁品的取缔,4.贩卖许可证的颁发,5.外国商船和商人的招徕、迎送和“蕃坊”事务的管理。

元朝建立后,也积极开拓海外市场。元世祖初定江南,便下令允许沿海地区商人出海贸易。宋元时代的开放政策,促使沿海的泉州一跃而成为全球最大的港口之一,“ 泉南佛国” 在这一时期大放异彩。

泉州

泉州,是马可波罗和伊本·白图泰笔下“世界上最大的海港”,由泉州港输出的丝织品被阿拉伯人称为“zantuni”,即刺桐,故而泉州也被称为刺桐城。

中国的很多官方文献习惯用泉州作为基点, 计算同其它地区的距离、方位、日程——泉州俨然成为中国和世界相联系的枢纽。

外国蕃客沿着晋江入城,从破腹沟到水门关口,再到岸上的市舶司报关。这些外来的商人带来了象犀、玳瑁、珠玑、玻璃、玛璐、香料、胡椒等商品,它们堆积在港口城南交易市场,“金青龙、银聚宝”,不可胜数。

来往的人多了,聚居在城南一带,形成“番人巷”,城内随处可见“摸丝缠髻西洋客”“缠头赤脚”的蕃商。

泉州城内耸立着佛教的开元寺、伊斯兰教的清净寺印度教的番佛寺、景教兴明寺以及摩尼寺。不同信仰的人群在这里汇合,形成了独特的城市景观。

位于泉州南门外的市舶司遗址是我国唯一留存下来的古代海关遗址,残存的石墙、瓦当和脊兽,记录了往日海关内外一派欣欣向荣的景象。泉州湾北宋时期的六胜塔,是指引着商船的灯塔;连接了晋江和南安的洛阳桥,是我国现存最早的跨海石桥;灵山的圣墓,诉说着伊斯兰教的传入史……

海洋贸易不仅留下了诸多的文物古迹,也形塑了一座城市的气质。多元融合、开拓进取、底蕴浓厚,今日的泉州,是探访海丝历史不得不去的站点。

商港

“东南形胜、三吴都会”的杭州,亦是当时贸易的中心地。唐观贞年间,自波斯、埃及等地的商人在著名的“珠宝巷”“强教坊”买卖珠宝。杭州城的灵隐寺、法净寺、凤凰寺,是不同文化和人群在这里交汇的产物。

到南宋时,杭州的外贸达到顶峰,大量的丝绸和瓷器在这里被运往海外,据《咸淳临安志》记载,南宋时,杭州的丝绸名冠天下, 越窑瓷器更是成为世界级“ 驰名商标”。茶叶外销则集中于清代和民国时期,杭州龙井曾一度被贯以“最上等茶叶”的名号。

宁波,古称明州,居中的地理位置使其兼顾对东北亚和东南亚的贸易。至唐晚期,明州港已跻身中国四大港口之列,北宋时在明州设置“来远亭”、波斯馆、高丽馆等,负责招待外商。

今日城内的永丰库遗址,是宋元时期是大型衙署仓储区。这里出土了大量贸易陶瓷,他们来自各地的著名窑系,反映宁波作为重要集散地的突出地位。

2022年“十大考古发现”之一的温州朔门古港遗址, 是海上丝绸之路的又一个节点。商船航行于瓯江, 从沿海进入龙泉地区,满载着龙泉窑、瓯窑瓷器,顺江而下到瓯江口换船出海。

沿着东南的海岸线,一座座城市依托着贸易而起。它们是对外开放的窗口,在历史的长河里书写着自己的故事。

商船

宋元時期海上贸易的繁荣,离不开科学技术的发展。除了指南针被广泛用于航海外, 作为航行的载体, 造船技术也有所突破。宋元当时的货船,已经能够使用转轴,以调整帆的角度;水密隔舱技术已经十分成熟,人们用隔舱板把船舱分成互不相通的舱区,以保证船舶的抗沉性能,增加了远航的安全性能。

泉州是当时最重要的造船基地,宋人吕颐浩记载:“海舟以福建为上,广东船次之,温、明船又次之。”水下考古发现的广州“南海一号” 、泉州湾后渚港宋代海船、西沙群岛“华光礁一号”都是“ 福船” 的代表作。明代郑若曾《筹海图编》载:“福船高大如楼,可容百人。其底尖,其上阔,其首昂而口张,其尾楼高耸。”

其中泉州湾后渚古港宋代海船是目前世界上出土的最古老的木质海船, 这是一艘三桅远洋商船,12道隔舱板将全船分成了13个舱,隔板与船壳用铁钩钉钩联在一起,并在两旁装置“肋骨”,以增加船体强度;多桅杆可以有效利用不同方向的海风, 提升船只的行进效率。

信仰

扬帆远航的人,命运充满了不确定性,沿海的人民不得不借助神灵的力量,祈求未知的旅程能够顺风顺水。

隋开皇十四年,修建南海神庙,它本来是帝王祭拜海神的场所,到唐以后,商船出海前,会在此祭拜南海神,以祈求平安。

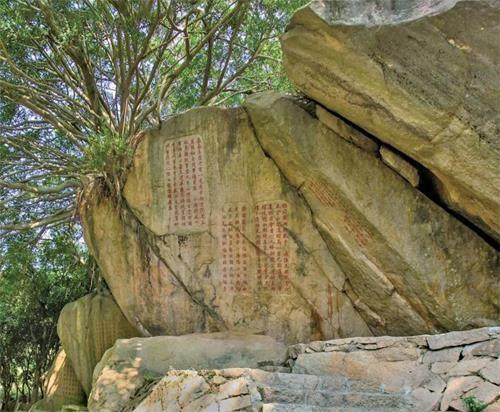

航行依托季风,季节性的风向带来了洋流的变化,也决定了路途的方向和速度,故而风对于航行者来说是神圣的,泉州九日山的祈风石刻,便记载了地方官员祈风的仪式。

而更为著名的,莫过于广泛流行于海洋人群中的妈祖信仰。在民间传说中,妈祖本名林默,北宋建隆元年(960年)出生于泉州莆田县湄洲岛东螺村。妈祖被神格化后,成为汹涌海涛中的神灵,能使台风转向,从而保祐船只平安。

出海的人将这种信仰带到了各地,在整个东南亚沿海地带, 形成了“ 妈祖文化圈”,为妈祖修建的“天后宫”,伫立在莆田、泉州、福州、广州、南京、宁波等各个城市,甚至远抵海外,成为远航之人的精神寄托和文化纽带。

从市舶到洋舶

清朝建立初期,将沿海居民内迁,“片板不许下海”,后来局部开放了对外通商,在广东、江苏、浙江设置海关,但到1757年之后, 只保留了广州一处对外通商, 设置“粤海关”,将经营国内贸易的“金丝行”和出口贸易的“洋货行”区分开来,后者也被称为“十三行”。

广州从市舶时代来到了洋舶时代,登岸的不再是阿拉伯人而是欧洲人。占尽地利的广州城向外输送着自己的茶叶、生丝、广彩、牙雕……

但是本质上来说,这一时期朝廷对于海外贸易持抑制的态度,清政府继承了明代朝贡贸易的体系,因为惧怕自己的统治基础受到威胁,将商船控制在最南方,并严格限制丝绸、茶叶等商品的出口。

故而这样的“繁荣”也是极其脆弱的,鸦片战争以后,清政府被迫打开国门,大陆失去了主体性,成为了海洋的附属品。

洋舶时代的贸易,失去了往昔的荣光。中国的船只被遏制在海港里,无法挣脱岸的束缚,而航海应该是自由的,冒险、勇气、征服、无拘束,在自主的贸易和交流中发展出的契约文化,它们是海洋的气质,也是海洋的精神。