基于生态韧性评价的长株潭城市群生态廊道识别

2023-07-05陈萱伊李俊翰谢炳庚

陈萱伊,李俊翰,谢炳庚,谢 婧

(湖南师范大学 地理科学学院,湖南 长沙 410081)

随着城市化进程的推进,经济高速发展的大型城市群地区生态风险不断增加,生境斑块破碎化、景观连通性降低等问题不断凸显。生态廊道是不同于周围景观基质的带状绿色景观要素[1],具有保护生物多样性、过滤污染物、防止土壤流失、调控洪水等生态功能,是生态安全格局的重要组成部分[2]。当前生态廊道建设是提升城市生态空间景观连通性的重要途径。生态廊道作为城市群生态空间的“骨架”与“屏障”,更需加强其抵抗、隔绝风险的能力,以应对日益剧烈的环境危机。城市韧性指城市系统受到干扰时能快速适应并保持自身动态稳定的能力[3],相关研究表明增强城市韧性有利于提升生态空间适应、恢复能力[3-5]。因此,基于城市韧性评价结果识别生态廊道,可以提高廊道抗风险能力,使生态空间更具稳定性。

城市韧性包括生态韧性、社会韧性、经济韧性、制度韧性和基础设施韧性等多个维度[6]。其中生态韧性包括生态系统的适应能力[7]及受到干扰后重组、吸收、稳定、发展的能力[8],作为城市韧性的重要组分,反映出城市生态系统内部应对系统变化仍保持稳态的能力[9]。国外学者对于提升城市生态韧性的具体措施进行了大量研究,如蓝绿措施[10]、城市花园构建[11]等。国内自2016年开始探索韧性城市建立及相应城市问题的解决方法,当前已将生态韧性纳入城市规划与具体的景观设计中[12],如长三角生态绿色一体化示范区的韧性规划[13]、金华市燕尾洲公园的改造[14]等。除此之外,生态韧性的模型与评估方法也在不断深化、完善。许多学者采用研究主题与生态韧性概念相结合的方式构建生态韧性评价模型,如王少剑等[15]研究了城镇化与生态韧性的耦合关系,提出基于城市空间规模、密度、形态等特征构建生态韧性评价体系;夏楚瑜等[16]研究了杭州市生态韧性时空变化,基于韧性基本特征(生态系统抵抗力、适应力、恢复力)构建生态韧性评价模型;王思成等[17]基于景观生态学的基本理论,构建“源—流—汇”生态韧性评价方法,为天津市生态韧性优化提出对策。虽然生态韧性已与城市建设紧密结合,但鲜有学者将生态韧性纳入城市生态安全格局的研究中,而将两者结合对于促进生态廊道的科学建设、提升生态安全格局的韧性、改善城市环境都颇具意义。

生态廊道作为源地间物质与能量的流通通道,是生态安全格局中关键的生态用地,对城市生态空间产生重要影响。当前生态廊道识别已形成“源地识别、阻力面构建、廊道提取”的研究范式。相关研究较多关注生态廊道功能[2],如生态系统服务功能[18]、生物保护功能[19]等,通过优化廊道空间结构[20]、增加宽度[21]等手段促进功能发挥,忽略了生态廊道作为生态安全格局的重要组成部分,也需抵御、消化外界风险。当前,城市生态风险的增加,使得对廊道抵御风险能力的需求不断增大。因此,生态廊道识别过程中除注重廊道本身的生态功能外,还应加强其抵抗、消化、适应外界冲击,维持自身动态平衡的功能。

据此,本文中将生态韧性与生态廊道识别相结合,以长株潭城市群为研究区域,参考前人的研究[22-23],构建基于生态廊道生态需求及抗风险需求的生态韧性评价模型,从景观本底、“风险、连通、潜力”两方面评估研究区域的生态韧性。以生态韧性评价结果为基础,识别2007、2012、2020年长株潭城市群生态源地,利用最小累积阻力模型提取生态廊道,探究在两型社会建设、生态文明建设的政策背景下生态廊道的时空演变规律。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

长株潭城市群位于湖南省中东部地区,沿湘江两岸分布,地处111°53′~114°15′E,26°31′~28°41′N 之间,区域总面积约为28 000 km2,包括长沙、株洲、湘潭三市,属于亚热带季风气候区。作为湖南省的“经济核心”,长株潭城市群正处于高速发展阶段。截至2020年,总人口达1 668 万,GDP 总值达1.68 万亿元,区域内部物流、人流、信息流快速流动,是我国新型城镇化的重点培育对象和长江中游重要的经济组团。

1.2 数据来源

考虑相关数据的可获取性和研究区的空间尺度,选用2007、2012、2020年30 m 分辨率CLCD(China Land Cover Dataset)数据集[24],将研究区域土地覆被类型分为耕地、林地、灌木林、草地、不透水面、水域、裸地七类(图1)。该数据集精度为79.31%,能够满足本研究的需要。2012、2020年路网采用OSM(Open street Map)数据(https://www.openstreetmap.org/)。由于2007年的OSM 路网数据缺失,采用2005年国家基础地理信息中心发布的道路数据替代(http://www.ngcc.cn/ngcc/)。30 m 分辨率的DEM 数据来自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)。

图1 2007、2012、2020年长株潭城市群土地利用类型Fig. 1 Urban land use of Changsha-Zhuzhou Xiangtan urban agglomeration in 2007, 2012 and 2020

1.3 研究方法

1.3.1 生态韧性评估模型的构建

本研究认为生态韧性由生态系统本身所具有的生态功能及消化干扰的能力两部分组成。参考白立敏[22]对长春市生态韧性的研究,结合长株潭城市群实际情况对该模型进行修正。基于景观本底,测算生态系统原生生态功能强弱;基于“风险、连通、潜力”视角,量化生态系统化解风险的能力。综合得到研究区域的生态韧性,详见公式(1):

式中:Ri为网格i的生态韧性;ERSi为网格i基于生态本底的生态韧性;ERSMAX为基于生态本底的生态韧性最大值;ERi为网格i基于“风险、连通、潜力”的生态韧性;ERMAX为基于“风险、连通、潜力”的生态韧性最大值;WERS为基于生态本底的生态韧性权重;WER为基于“风险、连通、潜力”的生态韧性的权重。依据学者研究经验,WERS、WER赋值为0.5[22]。

1)基于景观本底的生态韧性评估模型的构建

景观本底反映不同景观要素类型在空间上的规模、格局。不同的景观要素类型对生态韧性的影响不同[25]。除景观类型外,生态多样性也是韧性城市的必备特征之一,区域生物量大、质量高,生态系统对内部的支撑及对外部风险的缓解能力就越强[26]。因此使用生境质量刻画景观要素类型对生态韧性的影响,使用生物丰度表征研究区域的生物多样性[22],两者综合反映生态系统生态功能的强弱,详见公式(2):

式中:ERSi为网格i基于景观本底的生态韧性水平;QHi为网格i的生境质量;Ai为网格i的生物丰度指数。

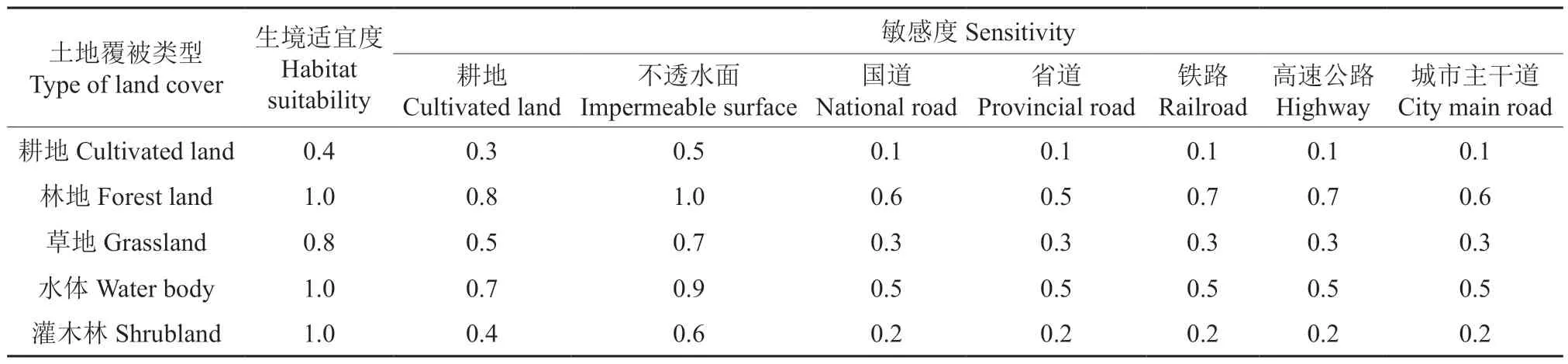

生境质量:使用斯坦福大学开发的InVest 模型Habitat Quality 模块计算。根据各类用地性质,将草地、水体、灌木林、林地设为生境,耕地设为半生境,裸地设为非生境。考虑到高强度的人类活动影响生态环境质量,将不透水面、道路、耕地设为威胁源。参考李涛等[27]、白立敏[22]的研究,确定各类威胁源的权重、影响半径(表1)及不同生境类型的生境适宜度、对各类威胁源的敏感度(表2)。

表1 威胁源的影响范围及权重Table 1 The scope and weight of threat sources

表2 各生境的生境适宜性及其对不同威胁源的相对敏感程度Table 2 Habitat suitability of each habitat and its relative sensitivity to different threat sources

生物丰度指数:参考《中国1KM 生物丰度数据集》[28]及《生态环境状况评价技术规范HJ/T192—2015》[29]的计算方式,以CLCD 土地覆被数据为基础进行计算,详见公式(3)、(4):

式中:Ai为网格i的生物丰度指数;Abio为生物丰度归一化指数;Wk为土地覆被类型k的权重(表3);Pk为土地覆被类型k在网格中出现的概率(即该土地覆被类型占网格面积的比例);AMAX为未归一化前的生物丰度最大值。

表3 土地覆被类型权重Table 3 Weight of land cover types

2)基于“生态风险、连通、潜力”的生态韧性评估模型的构建

生态系统通过不断吸收城市压力来缓解生态风险,维持生态平衡。生态系统潜力越大,城市压力被吸收得越多,生态韧性越强。因此综合生态风险、生态连通性、生态潜力三个方面衡量生态系统应对风险的能力[22],详见公式(5):

式中:ERi为网格i基于“生态风险、连通、潜力”的生态韧性水平;ESVi为网格i的生态系统潜力;ERIi为网格i的生态系统风险;C为景观连通性。

生态风险:高强度的人类活动与土地开发会造成生态斑块破碎,生态风险增加[30]。土地作为人类活动的载体,其利用格局的变化影响着生态系统功能,进而影响到生态风险的发生概率及强度,因此基于土地利用视角衡量生态风险水平[22],详见公式(6):

式中:ERIi为网格i的生态系统风险;k为各土地的利用类型;Sk为网格i内k类型的面积;WK为k类型的权重[22](表4);S为网格i的面积。

表4 生态风险强度权重Table 4 Weight of ecological risk intensity

生态连通性:生态连通性是指空间生态风险传播扩散及被生态系统化解吸收的传导性水平。生态连通性的高低取决于整体景观的连通性及重要斑块的连通性[22]。已有研究表明林地对城市景观有着重要生态意义[31],采用蔓延度与斑块凝聚度测量研究区域的生态连通性,其中蔓延度描述整体景观连通性,斑块凝聚度描述林地连通性,详见公式(7):

式中:C为生态连通性;rCONTAG为蔓延度指数;rCOHESION为斑块凝聚度指数。

式中:ESV为生态系统潜力;VCi为第i种类型土地的单位生态潜力系数;Si为第i种类型的土地面积。

结合研究区域的实际情况,对谢高地等[33]构建的全国基础当量表进行修正。根据长株潭三市的统计年鉴,研究区域内水田与旱地的面积比为8∶2,以面积比作为当量因子系数的加权,修正耕地基础当量[34]。研究区域植被区划属于中亚热带常绿阔叶林北部植被亚地带[35],因此林地对应阔叶林基础当量。研究区域草本植被以灌草丛为主[35],草地对应灌草丛基础当量,灌木林取灌木基础当量,水体取水系基础当量,裸地取裸地基础当量,不透水面基础当量设为0(表5)。根据三市发布的《国民经济和社会发展统计公报》,计算得出研究区域单位面积粮食产量。参考我国不同省份农田生态系统生物量因子,确定湖南省的修正系数为1.95[36]。查阅《全国农产品成本收益资料汇编》,得到全国粮食每50 kg 主产品平均售出价格[37-38]。由于1 个标准当量因子的ESV 等于粮食单位产量经济价值的1/7[33],得出研究区域2007、2012、2020年平均单个当量因子的价值量为4 147.82 元/hm2。

表5 长株潭城市群单位面积生态系统服务价值基础当量Table 5 Basic equivalent of ecosystem service value per unit area in Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration (元/hm2)

1.3.2 生态廊道识别

1)生态源地的识别

本研究采用直接识别法、最小阈值法识别生态源地。参考生态韧性的计算结果,采用自然断点法将其分为5 级,依据韧性水平高低设为高生态韧性空间、中高生态韧性空间、中等生态韧性空间、中低生态韧性空间、低生态韧性空间。参考前人对生态源地最小阈值的确定及长株潭城市群的实际大小[27,39],本研究以20 km2作为生态源地最小面积阈值,选取高生态韧性空间内的大于20 km2土地作为生态源地。

2)景观阻力面的构建

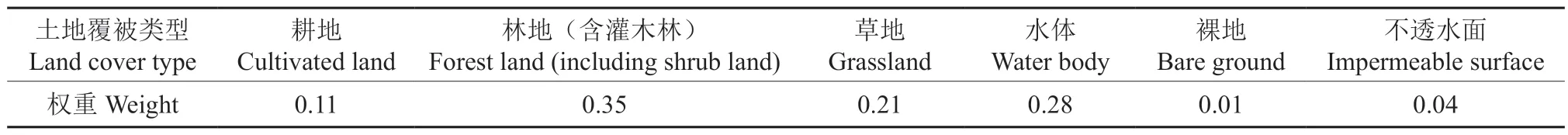

阻力的大小主要受土地利用方式、人类活动、地形地貌等因素影响,本研究选取土地利用类型、距离因子、地貌因子作为阻力因子[40]。其中距离因子选取距道路(包括国道、省道、铁路、高速公路、城市主干道)距离、距不透水面距离;地貌因子选取地形起伏度。地形起伏度指区域内最高点海拔与最低点海拔的差值,使用ArcGIS10.6 软件对DEM 数据进行提取。参考前人的研究[27,41],结合层次分析法确定阻力因子分级、权重、赋值(表6),景观阻力面的计算结果见图2。

表6 阻力因子分级、权重、赋值Table 6 Classification, weight and assignment of resistance factors

图2 2007、2012、2020年长株潭城市群景观阻力面Fig. 2 The landscape resistance surface of Changsha-Zhuzhou Xiangtan urban agglomeration in 2007, 2012 and 2020

3)源间生态廊道的提取

使用最小累积阻力模型提取源间生态廊道。最小累积阻力模型将物种在源地间迁徙时遇到的景观阻力折算成物种迁徙时需要消耗的“费用”,消耗“费用”最小的路径为源间生态廊道。已有研究证实最小累积阻力模型可以有效识别栖息地之间的最小成本廊道[42]。计算公式(9)如下:

式中: ∫MIN为最小累积阻力值;Dij为从源地i到景观单元j的扩散距离;RIi为景观单元i的生态阻力。使用ArcGIS10.6 软件中的成本连通性工具(Cost Connectivity)提取2007、2012、2020年生态廊道。

2 结果与分析

2.1 城市群生态韧性水平分析

基于“生态风险、连通、潜力”的生态韧性评估模型,得到生态韧性评价结果(图3)。基于该结果,采用自然断点法,将研究区域分为以下5 类:高生态韧性空间、中高生态韧性空间、中等生态韧性空间、中低生态韧性空间、低生态韧性空间(图4、表7)。

表7 2007、2012、2020年长株潭城市群生态韧性空间面积Table 7 The ecological resilience space area of Chang-Zhu-Tan urban agglomeration in 2007, 2012 and 2020

图3 2007、2012、2020年长株潭城市群生态韧性分布Fig. 3 Ecological resilience distribution of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration in 2007, 2012 and 2020

图4 2007、2012、2020年长株潭城市群生态韧性空间分布Fig. 4 The spatial distribution of ecological resilience of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration in 2007,2012 and 2020

从时间趋势来看,2007、2012、2020年研究区域的生态韧性平均值分别为0.52、0.49、0.47,呈下降趋势,整体生态韧性水平逐渐降低;生态韧性标准差为0.28、0.30、0.30,离散程度扩大,空间均衡性下降;各类生态空间中断点数值逐年减小,细分空间生态韧性水平下降,城市群发展对生态韧性造成负面影响。2007—2020年,生态韧性整体水平下降了1 782.47,下降区域面积达2.28×104km2,占全域面积的81.25%。其中,2007—2012年生态韧性水平下降了806.63,下降面积为2.20×104km2,占全域面积的78.73%;2012—2020年生态韧性水平下降了551.38,下降面积为2.11×104km2,占全域面积的75.06%。相较2007—2012年,2012年后降幅放缓,说明生态文明建设取得了一定成效。

结合空间分布来看,2007—2020年研究区域整体生态韧性呈现东高西低、南高北低的分布格局,受G320、G106 等交通干线的影响,东部、南部高生态韧性空间还存在2 条东北—西南走向的低韧性带。从5 类空间分布情况来看,整体分布格局变化较小:低生态韧性空间主要集中分布在城市建成区、乡镇中心、主要交通干道两侧,人类活动较为频繁;中低生态韧性空间主要分布在低生态韧性空间外围的城乡接合部及农村集中建设区;中等生态韧性空间主要分布在耕地与林地的交错带;中高生态韧性空间多分布在水域、林地景观边缘区域;高生态韧性空间分布在广大林区,受人类活动干扰小。其中,低生态韧性空间扩张趋势较为典型,2007—2012年以向外扩张为主,扩张方向与城市边界扩大方向基本一致,2012—2020年以内部挖潜为主,空间内孔隙数量减少,折射出2007—2020年城市发展政策的变化趋势,即从对城镇化速度的追求逐步转变为对高质量发展的追求。

为进一步研究生态韧性的空间变化情况,采用空间自相关模型[43],以1 km 网格为基础,以生态韧性变化情况为变量(2007年为基期,2012年、2020年为观察期),利用全局莫兰指数测度生态韧性变化情况的空间集聚程度[44],利用局部莫兰指数确定集聚中心的空间位置[45]。全局莫兰指数结果表明,2007—2020年长株潭城市群生态韧性变化区域在空间上存在明显聚集,2007—2020年Moran’s I=0.167(Z=35.204,P=0.000),2007—2012年Moran’s I=0.100(Z=21.057,P=0.000),2012—2020年Moran’s I=0.264(Z=55.925,P=0.000)。将局部莫兰指数的计算结果划分为高-高集聚、低-低集聚、高-低集聚、低-高集聚、集聚不显著5 种类型(图5)。高-高集聚区多分布在城市群中心城区外围的中等生态韧性空间、中低生态韧性空间及低生态韧性空间内部的孔隙处,低-低集聚区多分布在高生态韧性空间外围的中等生态韧性空间、中低生态韧性空间。2012—2020年表现最为明显,高-高集聚区明显集中在长沙市望城区、长沙县及三市交界处的中等生态韧性空间、中低生态韧性空间,表明近年来生态污染的治理及人居环境等措施使得城市生态环境改善,生态韧性有所提升;低-低集聚区集中分布在南部茶陵县的中等生态韧性空间、中低生态韧性空间,根据《株洲市土地利用总体规划(2006—2020年)(2016年修订版)》,茶陵县西部与南部作为县城重点发展地区,加快云阳、工业、南站、利民、河东等5 个新区建设,因而使得区域生态韧性降低。

图5 2007—2020年长株潭城市群生态韧性变化局部自相关Fig. 5 Local autocorrelation of ecological resilience changes of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration in 2007,2012 and 2020

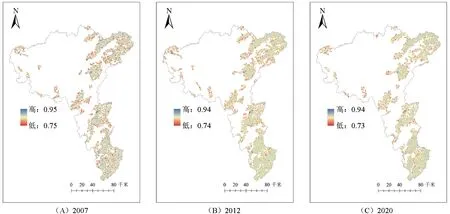

2.2 生态源地空间分布

长株潭城市群生态源地主要由林地、耕地、水域构成。2007年生态源地为28 个,平均面积为264.33 km2,生态韧性平均值为0.86;2012年生态源地为27 个,平均面积为307.82 km2,生态韧性平均值为0.85;2020年生态源地为21 个,平均面积为360.72 km2,生态韧性平均值为0.84(图6)。2007—2020年源地数量与源地生态韧性平均值均呈下降趋势,但生态韧性平均值降幅较小,表明城市发展虽对源地生态产生负面影响,但由于源地生态质量高、生态功能强,受到相关生态政策保护,其生态空间质量虽无法回到原生状态,但生态韧性降幅可控,仍维持在较高的水平。

图6 2007、2012、2020年长株潭城市群生态源地内生态韧性水平Fig. 6 Ecological resilience levels within the ecological source of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration in 2007,2012 and 2020

2007—2020年生态源地整体空间结构稳定,围绕中心城区分布,多集中在研究区域东部、南部地区。东部与南部的生态源地面积较大,分布较为密集,生态韧性水平较高;西部生态源地面积较小,分布稀疏,与东部、南部相比生态韧性水平偏低。在城市发展与政策管控的共同作用下,源地分布产生局部变化。2007—2012年,城市群生态建设与空间管制明确保护水源、森林等自然资源。东北部的浏阳市、南部的茶陵县划定森林公园、湿地保护区,中南部的攸县、南部的炎陵县划定风景名胜区,建立重要生态斑块保育机制,严格控制建设规模,使得区域东部、南部多块生态源地合并,源地内孔隙减少,平均面积增加。2012—2020年城镇发展政策调整,西部生态源地数量减少,东部生态源地面积收缩。由于东部源地斑块形状复杂,与周围基质接触面积大,边缘效应较强,而西部生态源地面积小,生态韧性水平较低,两区域源地适应外界风险的能力较弱,需在今后生态建设过程中重点关注。

2.3 生态廊道空间分布

生态廊道的数量在2007年为27 条,平均长度32.26 km;2012年为26 条,平均长度33.81 km;2020年为20 条,平均长度40.70 km,数量呈减少趋势。2007年生态廊道平均阻力为15.70×104km,2012年为16.57×104km,2020年为18.06×104km,呈升高趋势。已有研究表明,生态廊道的单位长度阻力的高低影响着生态廊道质量[2,46],因此使用成本加权距离与廊道长度的比值来表征廊道的连通性,利用自然断点法,将生态廊道分为高质量生态廊道、中等质量生态廊道、低质量生态廊道(图7、表8)。从廊道分级的中断点阻力值来看,2007—2012年呈下降趋势,表明两型社会建设试验区初期的环境保护措施有助于生态廊道质量的提升;2012—2020年呈上升趋势,表明2012年后城镇化建设过程中,县城、中心城镇的扩容提质工程加大了对城郊、农村地区的改造,影响了生态廊道质量。

表8 2007—2020年长株潭城市群生态廊道分级Table 8 Classification of ecological corridors in Chang-Zhu-Tan urban agglomeration in 2007, 2012 and 2020

图7 2007、2012、2020年长株潭城市群生态廊道质量Fig. 7 The ecological corridor quality of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration in 2007, 2012 and 2020

从空间分布来看,2007—2020年生态廊道均呈“Y”字型分布,整体格局较为稳定。廊道多为南北走向,围绕在长株潭中心城区外围。由于多条道路由北部汇入城市群建成区,受到道路阻断,北部景观阻力较大,影响物种迁徙扩散,无生态廊道分布,整体生态安全格局在此处存在缺口。廊道质量呈东高西低的态势,空间分异明显,与生态韧性水平分布基本一致。由于区域生态韧性水平高低反映该区域景观本底质量和风险承载力强弱,若景观本底质量下降、风险承载力减弱,将使得景观阻力增强、连通性下降,因此生态韧性的变化影响廊道的形态与质量。2007—2020年生态廊道变化集中在湘潭市西部与株洲市中部地区,与生态韧性变化区域一致,基本表现为消亡、改道。2012—2020年湘潭市西部生态韧性下降,部分生态源地退化为非源地,减少2 条东西向中等质量生态廊道。受到政策影响,部分廊道东移,2007—2012年韶山市被设为生态“绿心”,划定禁止开发区、限制开发区、控制建设区,区域生态韧性水平提升;2012—2020年,因政策调整,《长株潭城市群区域规划(2008—2020年)》(2013年调整)将宁乡市、湘乡市、韶山市划为重点开发地区,成为承接城市群发展的主要增量空间,区域生态韧性水平下降,导致低质量生态廊道整体西移。

3 结论与讨论

本研究在生态廊道识别中加入生态韧性评价的内容,以长株潭城市群为研究区域,基于生态韧性的空间分布识别生态源地,基于最小累积阻力模型提取生态廊道,并根据廊道内单位长度阻力值的高低,对生态廊道进行分级,研究2007—2020年生态廊道格局的时空演变。结果显示:1)长株潭城市群的生态韧性水平由0.52 降至0.47,但整体分布较为稳定。中等生态韧性空间、中低生态韧性空间受城市扩张、政策等外部因素影响,成为生态韧性水平变化幅度最大的区域。2)生态廊道呈“Y”字型分布,空间格局较为稳定。究其原因,政府所采取的生态空间分区管控措施对重要生态斑块、通道、缓冲带等区域管控力度较大,使得部分廊道虽处于城市化影响范围内,但仍保持稳定。3)城市发展、扩张会给生态空间带来直接冲击,引起区域生态韧性变化,进而影响廊道的形态结构,使得部分生态廊道存在消亡、改道的情况。

受政策影响,低生态韧性空间与高生态韧性空间内部生态韧性水平均保持稳定。高生态韧性空间由于其严格的生态管控措施使得人类活动干扰较少,环境质量高。而在低生态韧性空间中,重点污染区域治理、人居环境改善等措施使得空间内生态质量稳中向好发展。低生态韧性空间外围的城乡接合部地区与未受政策保护的高生态韧性空间外围的绿地景观成为韧性下降的主要区域,此类生态空间也是区域生态空间的重要组成部分,影响着区域生态安全。根据2020年《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》,浏阳市、茶陵县、炎陵县划定优先保护单元、重点管控单元,因此在该意见实施期间,城市群东部、南部生态廊道格局将保持稳定。长株潭生态“绿心”建设可能使得“绿心”变为新的源地,生成新生态廊道,城市群中部“空心化”的格局将被打破。西部生态廊道质量较低、稳定性较差,或将成为生态廊道中变化最大的区域。因此在今后的管理过程中,需坚持全面立体的生态保护原则、绿色科学的开发方式,关注中低、中等生态韧性空间及西部生态廊道的保护,找到发展与保护的平衡点。

本文中尝试以生态韧性为基础识别生态廊道,并研究其时空演变,为地方政府开展廊道建设提供参考。但仍然存在以下问题:一是仅停留在识别廊道空间结构,未进一步识别廊道形态结构,如廊道宽度、内部构成等;二是尚未具体量化各项政策对长株潭城市群生态廊道的影响程度。在今后的研究中应开展长时间序列和高分辨率的生态廊道识别研究,并探索定量化表征自然和人为因素对城市群生态韧性和生态廊道时空格局变化的驱动作用,特别是重点细化政策因素对城市群生态安全格局的驱动机制。