新异化与平滑之美

2023-06-28袁海燕

摘 要:新自由主义社会功绩主体的自我异化和数字资本主义宰制下的大量的无定向透明数据产生了新的审美强制,当代美学出现了深度危机。在《美的救赎》中,韩炳哲集中论述了数字时代的平滑之美,他结合整容成瘾、抑郁症等社会心理现象,通过分析平滑之美蕴涵的肯定性和具身化等特性,提出了对美救赎的方案。韩炳哲试图号召审美主体重新建立美的约束,恢复否定性的他者美学,追寻美的理想,最终实现人与自我、自然、世界和谐相处。

关键词:异化;平滑美学;美的救赎

异化是马克思主义核心概念之一,数字科技的发展让人们从他者剥削走向自我剥削,异化在数字资本主义时代达到了一种前所未有的深度。功绩主体在新自由主义社会新异化的环境中感受到与日俱增的精神压力,但却始终无法辨认导致压力的具体原因,从而陷入焦虑和空虚。韩炳哲作为韩裔德国新生代左翼思想家,将目光聚焦于数字资本主义时代功绩主体的生存现状,以强烈的批判精神关注种种社会病症,在《美的救赎》中,他指出数字资本主义背景下产生的平滑美学,美屈从于消费,成为商品,失去自律性,丧失了生命力。

一、新异化:毁灭性的自我剥削

当今社会进入数字资本主义时代,“数字资本主义是以私人占有数字技术、大数据等核心生产资料,并以这些生产资料组织社会化生产作为社会物质条件的制度形式和社会形态。相较工业资本主义,数字资本主义尽管在生产方式、组织形式和剥削手法方面发生了深刻变化,但资本增殖的本性以及私人占有生产资料等基本特征并未发生实质性改变”[1],鉴于此,韩炳哲在《他者的消失》的“异化”一章中,进一步指出新自由主义社会的功绩导向与数字技术发展带来的“量化自我”要求结合使劳动生产出现了以自我完善为名但实质是自我强迫的新异化。“异化”这个概念在马克思主义理论的发展过程中具有重要地位,在马克思主义产生之前,具有不同内涵的异化概念,经历了从神学概念,经由社会学概念,到哲学概念的发展过程[2]。马克思在批判黑格尔的精神异化和费尔巴哈的宗教异化的基础上,揭示出资本主义对劳动的异化,指出异化是从主体出发产生客体,这个客体与主体相对立产生一种异己的力量压制主体。而劳动作为人的本质,人通过劳动在资本主义社会生产出的商品,却不属于自己,即劳动所生产出的对象作为异己的存在物,同劳动相对立,具体表现为劳动者与劳动产品之间的异化、劳动活动本身的异化、人同自己类本质相异化以及人与人之间关系的异化。西方马克思主义传统的奠基人卢卡奇在《历史与阶级意识》中结合资本主义社会政治现实,在马克斯·韦伯合理化理论和马克思《资本论》商品拜物教批判思想的糅合的基础上,阐释了商品形式导致的普遍物化理论,与马克思异化劳动思想相呼应。20世纪二三十年代以来,法兰克福学派马尔库塞、弗洛姆和哈贝马斯等研究者在继承发展马克思的“异化”理论和卢卡奇的“物化”理论的基础上,结合发达资本主义工业机械化的生产背景,引入弗洛伊德的精神分析学说,不断丰富和扩充了异化概念。众多理论家在应用异化概念进行文化、经济、政治、心理等多方面批判的同时,也导致了异化概念的泛化,异化的核心内涵变得模糊。

进入21世纪,拉埃尔·耶基重新明晰了异化概念,将其界定为“缺乏关系的关系”[3]。在此基础上,罗萨《新异化的诞生:社会加速批判理论大纲》通过分析主体与世界的之间的关系,提出现代资本主义社会时间结构中的社会加速逻辑,从科技加速、社会变迁的加速、生活步调的加速紧密联系的三种加速范畴现象,指出空间异化、物界异化、行动异化、时间异化、自我异化与社会异化五種异化形式,对当代社会的“加速”特质进行了批判性分析。在罗萨的论述中,他虽然强调个人在社会中的“经验”记忆,但更重要的还是探索人与世界的“共鸣”,认为当今社会的异化本质是人丧失了与他人、自然、物质世界之间的吸收能力。韩炳哲同样重视时间问题,但与罗萨不同,他指出当下的时间危机是“不良时间”,社会加速感受是时间消散的结果而不是原因,韩炳哲向人自身的内部能力探索,提出“凝思生命”的不良时间危机解决方案。在异化概念方面,他也是从自我层面出发阐释数字资本主义宰制下的新型剥削关系,在《他者的消失》的“异化”一节中,新异化对自我和自由概念进行破坏,“它不再涉及世界或者劳动,而是一种毁灭性的自我异化,即由自我而生出的异化”[4]。随着时间的流逝,异化已经从主体受主体产生的客体压迫、主体与世界的之间的不和谐感受,进一步向自我塌陷、个人与万事万物之间的具体关系全部断裂,只剩下自我自发不断向内强迫的发展要求。

在新自由主义社会中,资本增殖以全新的虚伪面貌出现,在数字技术加持下,资本对人的独裁已经由规训社会的肉体限制,发展到监控社会的数字化的精神控制,看似剥削的他者消失,主体独立地做出选择,但实际上“从劳动所具备的根本属性来看,数字劳动仍未脱离马克思的物质劳动范畴”[5],自我完善、自我激励的底色是效率逻辑和成就逻辑,为了不断让自己有更高的交换价值,我们自觉用各种标准进行自我量化,就连休息也是为了更有效率地工作,功绩社会把这种自我强迫阐释为“自由”。

由自我强迫生出的新异化,在个人、他人、社会之间三重互动中呈现透明化、同质化、肯定性的特点。个人层面,人们主动地全方位记录、分享自己的生活,渴望得到他人的肯定和赞同,个人信息作为透明数据被记录和分析,大数据能够预测人的行为;他人层面,数字化交际没有确定的交流对象,缺乏目光和声音,人与人之间无法建立关系,人们略过自己不想了解的信息,只接触志同道合者,同质化的自我与他人无法形成团结的的力量和群体性的思想,公众的批判意识被摧毁,互联网空间变身为亲密领域[6]59;社会层面,功绩社会自我实现和自我毁灭导向让世界沦为背景,过度的积极性促使盲目无方向的行动,不断叠加的自我压力让人在社会中产生深深的疏离感与倦怠感,并最终走向死亡。

二、数字时代的平滑美学

平滑是肯定美学的必然要求,“顺从”和“不违抗”是平滑美学的基本特性[7]2。平滑之美产生于消费文化,它竭力消除痛苦、惊恐等不良的感觉,消除主客体之间的距离感、神圣感,消除阻碍消费的思考和停顿,平滑之美只给主体带来愉悦感的享受,这种美也成为了随意与舒适的代名词[7]107。平滑之美与数字科技发展有关,比如智能手机或者平板电脑等科技产品在外观设计上要求光滑、没有接缝,在触感的震感反馈上也要求流畅;又或者在科幻文学中人们对更高文明的想象上,刘慈欣《三体Ⅱ·黑暗森林》中三体文明的宇宙探测器“水滴”便拥有绝对光滑的外观。数字化之美与自然美是截然对立的,与自然美中蕴含痛苦、需要人们在静默中主动去体会领悟不同,数字化之美是直接的、平滑的,没有任何否定性的,存在于当下的时态,在“我喜欢”中构成了自恋式镜像般的视觉空间。“作为现代数字媒体的主导范式,视觉交往成为人们文化生存的伦常秩序。”[8]大数据分析观者行为抹除异己,视觉感知在此情形下呈现出无休止的狂看特性。

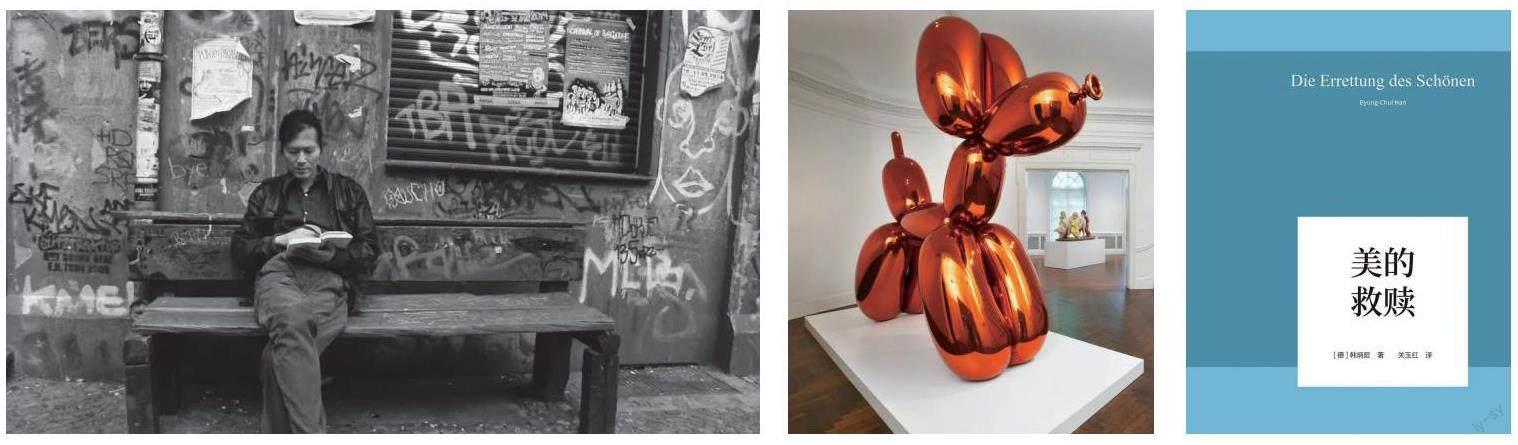

黑格尔在论述艺术的题材时指出,感觉有触觉、味觉、听觉和视觉之别,但只有视觉和听觉是认识性器官。而平滑之美在感性事物中显现时,视觉交流直露到如同没有心理距离,触觉强迫的平滑感受又消弭了物理距离。杰夫·昆斯平滑的雕塑作品就是如此,面对高度抛光的光滑平面,“观者会产生一种想去触摸的‘触觉强迫”[7]3。杰夫·昆斯的艺术作品并不追求艺术的深度,而是亲切简单,让消费者能够轻易看懂。艺术品成为消费品,通过成交价格的高低来衡量艺术水平,购买艺术品也并不是单纯为了欣赏,而是用来投资或者标榜身份地位。

平滑之美也体现在人们对平滑的身体的追求上。柏拉图在《斐多篇》中借苏格拉底之口在对于死亡的问题上将肉体视作灵魂的监狱,肉体从此便一直处于被否定的从属地位。到了笛卡尔时代,“我思故我在”,在主客二元论中,身体被纳入了客体范畴。在生命哲学领域,当叔本华以身体的双重性作为探索意志世界的钥匙时,对身体的重新发现促进了非理性思潮的发展。此后,在哲学家们的理论话语中,身体开始占据举足轻重的位置。在现代信息社会,精神生产力占据突出地位,“肉体从直接的生产过程中被释放出来,成为审美和医疗优化的对象”[9]。功绩社会功绩主体对自身的过分积极,促使健康成了可供营销的经济资源,在大众对健身、医美、饮食等过度投入精力的情况下,一个人的身材与容貌状态的好坏被赋予了个人品格优劣的伦理学意义。让·鲍德里亚在《消费社会》中指出,身体已经取代灵魂成为了救赎物品,对身体的自恋式投入是完全的拜物崇拜和遵循资本主义有效、竞争、经济的要求,目的是为了让身体“变成更加光滑、更加完美、更具功能的物品”[10],而且对于女性身体的凝视与压迫远远高于男性,美丽对于女性而言是功用性的、成了绝对命令。在当代社会,A4腰、直角肩、白幼瘦等畸形审美观的流行反映了向内的高要求引发的容貌焦虑、身材焦虑,没人花时间去了解陌生人的内在。“新自由主义下的审美力产生了强制。肉毒杆菌、暴食症和整容都反映了这种审美力所带来的恐怖。美首先要产生诱惑力,制造关注度。”[7]76

信息社会中,信息数据本质上是透明的,不需要任何隐藏,平滑之美同样消除了对立面,人们不再执着于对身体曲线的诱惑美,为了在大量的信息中引人注目,拍摄擦边视频,进行直接的色情展示。韩炳哲通过分析商业电影中的脸部特写镜头,指出被特写的身体部位实际上代替了裸露性器官的角色。局部放大的特写镜头放弃任何遮蔽,破坏了含蓄性,具有色情特质。对其进行解读,可以察觉到“脸似乎被困在自身之中,成为自我参照”[7]16。在特写镜头中,面部通常是光滑的,目光是无神的。对于身体的过于重视实际上展现出了世界的不稳定性,消费将文化变成商品,艺术遵循市场逻辑,加速了潮流的易变性,人们不认为外界的任何东西能够帮助一个人确定自己的身份定位。“共享经济破坏了人们对于权力和财富独自占有的幻想。”[7]19现代社会书写爱欲之死的“自恋”情节,整个社会只是自我的缩影,人们自拍成瘾,沉迷于美颜、修图软件中各种脸部装饰、特效,自拍主体希望通过自我修饰、自我创造来抵抗内心的不安定感。本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中具有膜拜价值的“人像”也早已丧失光晕,图像发达,視觉的作用越发突出,我们处于观看与被观看的环境中,用转评赞来佐证自己获得的认可。在展示社会中,只有被展示才能存在,存在也仅仅是因为它产生的关注。

数字化秩序透明信息产生呈现积极性与肯定性的平滑之美,在此基础上,韩炳哲批判资本操控数字媒体,打着满足大众精神需求的旗号,无下限地追求商业利益,宣传消费主义、享乐主义、自由主义的价值观,最终导致传统美学内涵的陷落和人们真实生活体验感的消逝。鉴于此,如何重建对美的约束,引导审美主体树立正确的审美观已经成为急需解决的问题。

三、美的救赎:重建美的约束

在消费社会中,美与艺术成为商品屈从于资本的逻辑,真、善、美在当今已不像在康德时代那样清楚划分,“美在完全脱离伦理道德判断力的情况下便会屈服于消费的内在性”[7]83。在资本主义文化工业营销策略下,我们不仅仅为物的实用价值消费,更关心商品的符号价值,审美成为资本主义消费的推动力。加速发展的时间要求信息、生产、交际的高速循环,在计算和资本的逻辑中,自由的时间是潜在的生产力,需要进一步压榨和夺取。996、007的工作模式让社会进入过劳时代,休闲时间在普通工人的生命中非常奢侈,而欣赏艺术品、艺术电影是有一定的门槛的,达到这些门槛需要投入时间和精力,但为生存挣扎的大众最缺的就是时间与精力。在所剩不多的休息时间中,大数据分析每个人的喜好,直接刺激身体感官,大量图像、视频铺天盖地,审美主体无处躲藏。无意识地滑动手指让我们深陷弗洛伊德的本能层面,刷视频与上瘾药物相比,是一种更普遍的致幻剂,我们沉迷于屏幕内的虚拟世界,越来越不愿意处理现实生活难题。当日常生活充斥着直接作用于身体感官的“平滑之美”,在及时享乐和痛苦反思之间,大众成为了马尔库塞笔下“单向度的人”,只追求物欲,丧失了灵魂。针对数字资本主义时代的新异化以及由此产生的平滑之美,韩炳哲批判资本裹挟下的娱乐化、庸俗化、舒适化的大众文化,提出要救赎美,重建美的约束,新生的美应该具有超越性与持久性。

首先,重建美的约束最关键的是恢复美内在的否定性。否定性是美的本质,意味着事物内部的冲突与矛盾,是一种流动的内在生命力。韩炳哲指出,在西方古典美学中,当柏拉图、朗吉努斯等人讨论美时,美与崇高是紧密结合在一起的,美因为崇高深刻的否定性而具有震撼力。而在近代美的感性学以平滑美学为起点,美与崇高割裂,美被局限于积极性中,给人带来一种舒适感。韩炳哲认为,美与崇高虽然带来不同的快乐,但两者同根同源,“无论面对美,还是面对崇高,主体都不会丧失自我控制”[7]29,与其将美和崇高对立,不如将崇高重新赋予美。康德论述的崇高中并不涉及真正的灾难性事件,韩炳哲提出灾难美学是由事件导致的,让自我失去内在、失去主体性[7]58。布朗肖的空洞天空与康德的星空相对立,空洞天空代表完全他者,会促使自我的毁灭。美反对同一,主张差异,“将健康、平滑之物绝对化的审美力恰恰消除了美”[7]62,美需要可怕之物与之对立才能保持活力与真正的生机。

其次,重建美的约束需要恢复美的庄严性与遮蔽性。海德格尔将美明确为一种存在的真理,隐藏于现象之后,无法直接接触。信息社会,数据提供可视性,让一切都变得透明,透明没有超越性,美与透明无法共存。本雅明认为艺术批评需要通过分析事物的外壳,达到对美的本质的认识。美是秘密,而不是将美色情化。罗兰·巴特创伤美学摄影理论中提出“研点”与“刺点”,“研点”提供了广阔的信息域,而“刺点”是非透明的视觉盲区,具有创伤的否定性,蕴含着诱惑力与隐喻,使观者惊讶、悲伤、错愕[7]47-50。无法认知与准确定位的视觉盲区引发人深切的思考,而韩炳哲指出现在的数字化媒介中只有情动点,数码图片让图像和眼睛之间直接接触,直接制造诱惑和刺激。“消费文化使美越来越屈从于刺激与激奋的模式。”[7]66审美客体在当今社会被用于消费,消费不允许审美存在任何阻隔。韩炳哲认为美的理想不应该屈从于消费,艺术美应该是对消费的反抗,遮蔽和庄严会增加审美客体的神圣性和阻力,促使人们思考,而沉思是通往他者之途。

最后,重建审美的时空与心理距离,确认他者的存在。尼采在《悲剧的诞生》中将艺术与节日联系在一起,但现在我们生活在没有节日的时代。韩炳哲在《倦怠社会》中指出这是一种神圣时间,节日是日常生活中时间的停留,艺术也是一种时间中的停留。英国社会学家迈克·费瑟斯通在《消费文化与后现代主义》一书中对后工业时代“日常生活的审美呈现”的三种具体表现形式进行了具体概括。韩炳哲认为当审美越界进入日常生活,“日常的审美化程度不断提高,恰恰使美的经验无法变成约束的经验”[7]106。艺术与日常生活的界限被模糊,审美丧失无功利性。数字资本主义时代,大数据堆积,信息是当下的,但“美的本质是长久以来发生的事情、产生的想法之间的神秘关联”[7]98。回忆记录事物之间的关系,美讲述着事物彼此之间的叙事性关联,在时间中停留是对抗时间的方式,也是感悟他者的方式。“在相同事物间停留,永恒就会如一束光闪亮,将他者同声照耀。”停留的时间会指引我们走出自我存在的迷恋。在审美的空间距离,平滑之美的抛光镜面产生触觉强迫,促使人们去触摸。在镜面中,观者沉迷于自己的形象,人们在已进入社会文化秩序的象征界的情况下在艺术品中完成更高层次的重新对自我的自恋式认同。但审美应该是一场忘我的体验,信息数据的透明抹除了距离,让一切都变成既不远也不近的无差别物[6]24,现代社会成为自我的深渊。韩炳哲认为,重建美的约束需要重回节日的仪式感,找回日常生活的意义,将艺术从异化中拯救出来,同时不断重回记忆,把握审美关系中主客体之间的距离,超越平滑的肯定美学,建立否定性的他者美学,在与现实的交错中提炼美、创造美,让美重生。

韩炳哲的思考关注新自由主义社会的运转方式导致的新异化,自我剥削让我们既是自己的主人也是自己的奴隶。“自由”只是一种幻象,而审美救赎作为抵抗新异化的重要路径,能够促进人与自我、人与自然、人与世界和谐发展。“只有在与客体的审美关系中,主体才是自由的。审美关系也使客体获得自由,得以展现各自的特殊性。”[7]73因此,在正视数字资本主义肯定性的平滑美学发展的基础上,需要警惕低级趣味与去道德化、去价值化、去内省化的审美困境,重建美的約束,恢复具有否定性的他者美学。

参考文献:

[1]孙伟平.论数字资本主义时代的消费异化[J].马克思主义研究,2022(1):71-80.

[2]王树人.关于马克思主义之前的异化理论[J].哲学研究,1983(10):38-44.

[3]罗萨.新异化的诞生:社会加速批判理论大纲[M].郑作彧,译.上海:上海人民出版社,2018:17.

[4]韩炳哲.他者的消失[M].吴琼,译.北京:中信出版社,2019:58.

[5]谭天.数字劳动异化的出场逻辑、在场表征与回归理路——以《1844年经济学哲学手稿》为线索[J].理论导刊,2022(7):91-97.

[6]韩炳哲.透明社会[M].吴琼,译.北京:中信出版社,2019.

[7]韩炳哲.美的救赎[M].关玉红,译.北京:中信出版社,2019.

[8]陈芝宇.异化与重塑:数字媒体时代视觉审美现状探析[J].理论导刊,2022(7):61-68.

[9]韩炳哲.精神政治学[M].关玉红,译.北京:中信出版社,2019:34.

[10]鲍德里亚.消费社会[M].刘成富,全志钢,译.南京:南京大学出版社,2008:123.

作者简介:袁海燕,中国海洋大学文学与新闻传播学院文艺学专业硕士研究生。研究方向:西方文论、美学。