表演文本论:何谓案头 如何场上

2023-06-27刘晓明

刘晓明

明清两代,文人喜好文学,尤其喜好戏曲文本的创作,但也往往遭人诟病,认为有相当一部分剧本不适合演出,这些剧本特别注重文辞,仅供案头阅读所用。长期以来,“案头”与“场上”之争是学界剪不断理还乱的问题。那么,案头文本与表演文本究竟有何区别?如何在理论上厘清二者的差异性,乃是本文阐释的关棙点。

一、 什么是案头文本?什么是场上文本与表演文本?

什么是案头文本?什么是场上文本?应如何来区分案头文本与场上文本?

先梳理一下中国戏曲史中“案头”与“场上”的概念史。“案头”这一概念,已见于明人的曲论中。明人王骥德谓:“词藻工,句意妙,如不谐里耳,为案头之书。”(1)(明) 王骥德:《曲律》,中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》第4集,北京:中国戏剧出版社,1959年,第137页。他又说:“以是知过施文彩,以供案头之积。”(2)(明) 王骥德:《曲律》,中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》第4集,第154页。“场上”这一概念同样见于明人。祁彪佳《远山堂曲品》称周继鲁的《合衫》一剧:“作此专以供之场上,故走笔成曲,不暇修词。其事绝与《芙蓉屏》相肖,但此罗衫会合处,关目稍繁耳。”(3)(明) 王骥德:《曲律》,中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》第4集,第69页。而且,“案头”“场上”往往对言,可见二者是一对立的文本范畴。明人茅元仪的《批点牡丹亭记序》谓:“雉城臧晋叔,以其(《牡丹亭》)为案头之书,而非场中之剧,乃删其采,剉其锋,使其合于庸工俗耳。”(4)(明) 汤显祖:《牡丹亭还魂记》(明泰昌元年朱墨套印本),古本戏曲丛刊编刊委员会辑:《古本戏曲丛刊初集》第29册,北京:国家图书馆出版社,2016年,第234页。清人钱宜《还魂记或问》云:“案头场上,交相为讥,下此无足观矣。”(5)《吴吴山三妇合评牡丹亭还魂记》(清康熙三十四年梦园藏版),北京大学图书馆编辑:《不登大雅文库珍本戏曲丛刊》第6册,北京:学苑出版社,2003年,第448页。

综上可知,“案头”指置于书桌进行阅读的文本;“场上”则指供舞台演出的文本。后者即表演文本,这一概念可以初步定义为施之于表演的所有文本。为了集中论域,本文的表演文本指的是戏曲表演文本。这种表演文本除了传统的场上文本外,还包括用于演出的各种功能文本。功能文本包括两类:

一类是前台的功能文本,例如“串头戏”“提纲戏”“幕表戏”等等戏曲文体形式,乃供演出之用,也可称之为表演文本。从文体的形式维度看,“串头戏”“提纲戏”“幕表戏”属于同一文体的不同称谓,尽管其中有某些细微的差异。所谓“串头戏”之“头”即脚色,所谓“串”,即勾连衔接。“串头戏”非常简要地列出剧情关目中各种人物表演形式以及上下场,即场上与幕后的舞台调度。“串头戏”也称“提纲戏”“幕表戏”,是导演及演员使用的上下场及演出提示,往往挂于舞台上场一边的帷幕上,故又称“幕表戏”。《故宫珍本丛刊》第691—695册中收有清内廷演剧《排戏串头》。

第二类是后台文本,这类文本根据其功能被命名为“××提纲”。中国戏曲中的文本,除了供演员与导演所使用者,还有不少仅供后台人员使用的“提纲”。这种“提纲”也构成了戏曲的一种文本形态,例如清宫及民间演剧中有穿戴提纲、道具清单、检场提纲、把子提纲、龙套提纲、行头提纲等等文本。(6)刘晓明:《戏剧文体与演剧的互动》,广州:广东高等教育出版社,2020年,第21—30页。

与案头文本相比,功能类的表演文本极易区分,因此,本文主要讨论作为场上文本的表演文本,指施之于场上表演的具有完整剧情的文字表现形式的文本,或者没有剧情但具有呈现完整演剧过程的文字表现形式的文本。这类文本既可用于场上演出,也可用于案头阅读。正因为如此,表演文本与案头文本究竟有何区别?

表面上看,案头文本与表演文本不难辨别。首先,从作者看,由伶人创作并使用的文本乃供演出之用,可以视作表演文本,一般没有疑问。《缀白裘》、《审音鉴古录》、嘉靖年间潮剧抄本《蔡伯皆》、宣德年间写本《刘希必金钗记》等皆为此类。其次,从目的来看,系直接为演出而创作的剧本,例如明人周宪王的剧本,齐如山为梅兰芳演出而创作的剧本等。再者,从形式看,表演文本往往夹杂舞台指示、化妆服饰说明、曲腔乐谱等内容。

这一切都是极易分辨的表层区分。对于古典戏曲文本的主体——文人创作的剧本,其案头性与表演性的区分就非常复杂,上述形式化的东西文人很容易采纳,但并不说明其文本就具有可演性。而且,一切文本都是互文性的,我们很难在案头与演出之间作出截然的区分。例如,文人的案头本也具有能够表演的内容,而伶人的文本未必不具有某种案头性,尤其是文本化的伶人剧本。而且,“案头”这一概念描述的是一种笼统的指谓,因为适于“案头”阅读的不仅有文人文本,也可以有表演文本。我们在阅读施于场上表演的戏曲文本或者格里耶的电影小说就是如此。也就是说,“案头”这一概念不能清晰地区分文本的阅读与场上的表演。因此,当我们用“案头”指责文人创作时,内含于其中的场上表演很有可能像洗澡水中孩子那样被倒掉。

因此,某种简单的表象划分并不能真正把握案头文本与表演文本的本质差异。

二、 语义时空体与剧场时空体

显然,我们在区分两种不同的文本时,缺乏必要的概念描写工具。为此,我们需要引入表演文本学中的两个概念:语义时空体与剧场时空体。

什么是时空体?作为文学范畴的时空体是巴赫金首先提出来的。(7)[俄] 巴赫金:《长篇小说的时间形式和时空体形式》,《巴赫金全集》第3卷,钱中文译,石家庄:河北教育出版社,2009年,第269页。在他看来,主体对客体的建构不仅如同康德所指出的那样,具有先天的时空形式,而且具有后天的“现实的形式”。而文学艺术作品的建构,便需要仰赖这种“现实的形式”。在巴赫金看来,文学中的时空体由于把握了时间关系和空间关系相互间的重要联系,是一种“形式兼内容的一个文学范畴”(8)[俄] 巴赫金:《长篇小说的时间形式和时空体形式》,《巴赫金全集》第3卷,钱中文译,第269页。。那么,这个范畴是如何在文学中把握时空关系的呢?巴赫金指出:

在文学中的艺术时空体里,空间和时间标志融合在一个被认识了的具体的整体中。时间在这里浓缩、凝聚,变成艺术上可见的东西;空间则趋向紧张,被卷入时间、情节、历史的运动之中。时间的标志要展现在空间里,而空间则要通过时间来理解和衡量。这种不同系列的交叉和不同标志的融合,正是艺术时空体的特征所在。(9)[俄] 巴赫金:《长篇小说的时间形式和时空体形式》,《巴赫金全集》第3卷,钱中文译,第269—270页。

在这种艺术时空体中,巴赫金将康德的先天时空形式引入其作品的分析,成为一种经验性的时空体,应该说具有创构性。并且,巴赫金阐释了时空体的一般形式:时空体作为一种被塑造的艺术整体,时间在此浓缩、凝聚,变成艺术上可见的东西;空间则需要根据叙事的要求,将其紧张化,将其卷入时间、情节、历史的运动之中。但巴赫金的时空体没有涉及构建时空体的媒介,以及这种媒介对于其所构成的时空体的影响。

巴赫金的时空体主要讨论的对象是小说,这种对象的载体是文字,也就是由文字所构成的时空体,这种时空体是一种语义时空体。事实上,所有以文字作为媒介的作品都属于语义时空体。而构成戏剧的媒介是剧场及其诸存在者,这种媒介所建构的是我们将在要讨论的剧场时空体。这是两种不同性质的时空体,我们在下面将会看到,案头文本与表演文本的主要差异就表现在两种不同媒介对时空体的作用上。

现在需要进一步讨论语义时空体与剧场时空体的定义及其特性。

什么是语义时空体?语义时空体是由文字构建并在“意义”也即语义的层面被领会的时空体,或者说通过文字阅读在意识层面通过想象而获得的时空形式。那么,这一切将给语义时空体带来怎样的表达方式呢?显然,它是通过语义的形式表现并领悟时空体一般形式的。语义时空体从文字阅读的维度看是时间性的,文字文本需要从第一个词开始,然后一个接一个地连续性阅读,这就意味着在文本叙事中,在同一时间内,其笔端只能是一种视角、一种叙事对象。读者阅读自然而然地循着一种线性轨迹进行,即使作品不是线性的叙事结构。语义时空体很难表现多种空间的共时并存,尽管福楼拜在《包法利夫人》中关于农产品展览会的描述尝试从共时性的三个层次上展开情节,弗兰克据此阐释出一种“并置”的“现代小说的空间形式”(10)[美] 弗兰克等:《现代小说中的空间形式》,秦林芳编译,北京:北京大学出版社,1991年,第1—4页。,但在组织词语进行叙事时,作者的笔端只能是一种视角、一种叙事对象的次第进行,然后再说明这是空间上“同时”存在的,而读者只能在想象中将这种次第建构的叙事情景“并置”在同一时空体中。换言之,也即通过时间性的能指表现空间性的所指。阿博特在《剑桥叙事导论》中曾指出这一叙事的时间性特质“是我们人类把对时间的理解组织起来的原则方法”(11)[美] 詹姆斯·费伦等主编:《当代叙事理论指南》,申丹等译,北京:北京大学出版社,2007年,第206页。。但是,在剧场时空体中,这种“并置”的空间情景是真正同时发生的。因此,从语义时空体转换为剧场时空体时,导演需要将同时性的空间叙事丰满起来,尤其是在场上人物众多的情况下。这时,导演就需要考虑文本描写之外的其他在场者的空间位置、行动与表现。

什么是剧场时空体?剧场时空体是戏剧演出中由剧场诸存在者在可演性作用下所构建的时间与空间相融合的表现形式。剧场时空体虽是描写演剧的概念,却是定义表演文本的前提。剧场时空体包含三个要素:剧场诸存在者、可演性与表现单元。剧场诸存在者这一概念及其相互作用的方式与机理,笔者曾在《剧场昧式:一种新的戏剧观念》(原载《戏剧艺术》2018年第4期)一文中进行过详细讨论。剧场存在者包括三种层次的存在者:第一,物质性的存在者,例如剧场空间(舞台表演区、观众席)、剧场所有的舞台设备、道具、布景等等;第二,主体性的存在者,例如表演者、观众、导演、作者、乐队等等;第三,波普尔的“世界3”(12)世界3,人类心灵产物的世界,包括诸如书籍、交响曲、雕塑作品、鞋、飞机、计算机之类的事物。[英] 卡尔·波普尔:《通过知识获得解放》,范景中等译,北京:中央美术学院出版社,2006年,第8页。存在者:文本、戏剧观念、现场感知形式、表演方式、事件构式、传统形态、观念表征等, 以及它们之间相互作用所形成的总体构式等等。

什么是“可演性”?可演性也即表演得以实现的可能性,这是一种作用于诸存在者之间以建构剧场时空体的潜能。可演性乃是通过视觉性、听觉性、伎艺性与戏剧性等因素发生作用的,其中视觉性、听觉性是剧场时空体的感性表征,而伎艺性与戏剧性则使这种感性表征具有观赏性。由此可知,剧场时空体首先是在“感性”的层面被领会,而后再进入“意义”审美的层面。这就区分了语义时空体:剧场时空体是一种感性时空体。从观众接受的维度看,观众通过具体的感觉方式而获得艺术时空形式及其结构。譬如,作为听觉的剧场对话远比语义文字传达的信息丰富得多,它具有不同的音色、语调、轻重、疾徐,并伴随不同的动作,也就是说,文本对话进入剧场时空体后需要转换成感性的语音形式。现代剧场的字幕乃是极为次要的偶然形式,否则就成为在剧场放大的屏幕阅读,故此,其对剧场时空体的构建作用可以忽略不计。顺便指出,电影也是一种感性时空体,只是其感性的媒介不是通过剧场而是通过镜头起作用。

视觉性与听觉性对可演性的作用是显而易见的,因为感性的剧场时空体需要让人“看到”或者“听到”,而语义时空体如小说往往通过“叙述”——让读者在意义层面进行“领会”——而不是剧场时空体那样需要“看见”或“听见”。但伎艺性对可演性的作用往往为人忽略,因为这种作用是潜在的。让我们分析“走路”这个行动元是如何在伎艺的作用下具有可演性,从而成为一种剧场时空体的。

我们知道,几乎所有的剧情都会涉及从某处到某处这一行动元,但这一行动元未必都会表现为剧场时空体,因为行动元可以通过“叙述”的方式实现。譬如,北杂剧的场地转移往往采取套式化的口述方式来完成(13)这种口述多采用“转过隅头,抹过屋角”,抵达某处的套式,在《桃花女破法嫁周公》楔子、《崔府君断冤家债主》楔子、《包待制智勘后庭花》第四折等中皆出现。,尽管在其“科范”中,也有所谓的“走科”,但这种“走科”或为抵达某一处所的功能说明,或者表示离开之意,其动作本身不是表演的目的。但明代传奇在行走表演上有一个伎艺性的重要变化:明传奇中的行走不仅提炼为固定的表演范式——行介、步介,也不仅是空间转换的功能性方式,还在于其行走本身——台步——就成为表演的独立内容。叶宪祖《鸾鎞记》第三出“闺咏”:“(旦笑介)语笑良久,颇觉散心,还和你到槛外闲步一回。(行介)。”(14)(明) 叶宪祖:《鸾鎞记》,古本戏曲丛刊编刊委员会辑:《古本戏曲丛刊二集》第9册,北京:国家图书馆出版社,2016年,第187页。此处的“闲步一回”还伴随着演唱【懒画眉】一曲。更重要的是,“闲步一回”的表演不是《鸾鎞记》的孤立现象,而是明传奇的套路。(15)此类“闲步一回”的表演又见《浣纱记》第十二出、《飞龙记》第十七出、《焚香记》第三十四出、《灌园记》第十一出、《怀香记》第二十五出、《琴心记》第九出、《绣襦记》第八出、《鸣凤记》第二出等。《缀白裘》收入的“时尚昆腔”《邯郸梦·三醉》中,小生就一边演唱【耍孩儿】一边“绕场行介”。(16)(清) 钱德苍编撰:《缀白裘》第6册,汪协如点校,北京:中华书局,2005年,第246 页。

表演伎艺对行走的改造在清代乾隆年间编辑的昆剧演出本《审音鉴古录》中有具体的描述。譬如,《荆钗记·绣房》对小旦的台步有具体的说明:“行动上止用四寸步,其身自然嬝娜,如脱脚跟一走即为野步。”(17)(清) 佚名:《审音鉴古录》,北京:学苑出版社,2003年,第225页。又如,《红梨记·草地》眉批有旦脚的“走法”:“二旦走法,或前或后,或正或偏,或对面做或朝外诉,依文点染,切莫欺场。小旦常存弓鞋窄窄,嫩柳腰身,要做出汗流两颊,气喘腰脞,方像走不动行径。”(18)(清) 佚名:《审音鉴古录》,第346页。显然,如果场上表演的只是普通的走路方式而非台步,“闲步一回”、“绕场行走”就不可能入戏。于是,这种在唱腔中表演行走的方式便成为一种剧场时空体。正是伎艺性导致普通的行走方式具有可演性,使得口述的行走演变为舞台的一种时空体。

由此,“行走”这一语义表达经过剧场诸存在者(表演者、剧场、文本等等)在可演性作用下构建了时间与空间相融合的表现单位——“闲步一回”、“绕场行走”。而且,剧场时空体在具有可感性的同时,也具有浓缩、凝聚、变形、放大、深描等等时空体的一般形式,“闲步一回”、“绕场行走”,就体现了时空的变形、浓缩、深描的这一普遍形式。至于剧场时空体的表现单元,则是演剧中相对独立的具体时空体,构成整个剧场时空体的组成部分。

三、 剧场时空体的表现范型

表现单元往往表现为某种表现范型。戏剧发展史告诉我们,剧场时空体往往由若干表现范型结构而成,这种表现范型乃是对剧情进行演述的风格范型。以中国古典戏曲为例,可以分为抒情性范型、诙谐性范型、悲喜剧性范型、正剧性范型、乐舞性范型、讽刺性范型、无意识范型等等,当然,这些表现范型可以兼容在同一场戏中。在某种意义上,剧场感知并非以人们日常的感觉方式来体验的,而是以某种剧场表现范型的方式获得呈现的,正是这种表现范型建构了剧场表现。我们曾经指出,在中国戏曲中,其表现范型是所谓“格式化框架内的套袭与变异”的方法。它既是承袭的,也是创造性的,例如脚色制的表演格式、套曲式唱腔音乐、科介类的动作范式、拴搐式的结构内容等等,即伶人所谓“格范”(19)《张协状元》第一出【满庭芳】:“教坊格范,绯绿可仝声。”钱南扬:《永乐大典戏文三种校注》,北京:中华书局,1979年,第2页。“科段”(20)《董解元西厢记》卷五【满江红】:“你好不分晓,是前来科段,今番又再使。”朱平楚:《西厢记诸宫调注译》,兰州:甘肃人民出版社,1982年,第213页。“戏式”(21)《风月锦囊》中便收录了《新刊摘汇奇妙戏式全家锦囊伯皆》《摘汇奇妙戏式全家锦囊荆钗》《摘汇奇妙戏式全家锦囊苏秦》等等。。通过这类方法将经过观众选择的优秀表演伎艺转化为普遍性的范型,从而将那些偶然出现的、或由天才创造的卓越表演艺术化为一种可以传承的表演伎艺基因,使戏曲由仅可“施于一时一地”的临场表演进化成一种可以由不同演员在不同场合演出的重复表演。(22)刘晓明:《杂剧形成史》,北京:中华书局,2007年,第31页。同时,也随着剧场媒介、音乐、审美等等诸条件的变化又不断地形成新的范型。例如,在昆曲这一新的音乐的催生下,一种“乐舞式”的新表演范型在明代后期逐渐形成,从而奠定了日后京剧的基本表演风格。(23)刘晓明:《曲调行腔与明清戏曲表演范式的转移》,《戏剧艺术》,2020年第6期。可见剧场诸条件对时空体的范型塑造具有决定性的作用。由此,表现范型是一个不断生成的过程,不仅是既定的存在,也包括可能的存在。

让我们以一个具体的例子来阐释上述理论。中国古典戏曲中,有一种常见的情节——试场选士,元杂剧《秦修然竹坞听琴》《状元堂陈母教子》《迷青琐倩女离魂》《临江驿潇湘秋夜雨》《张公艺九世同居》等中皆有此情景,元明南戏传奇《琵琶记》《荆钗记》《寻亲记》《三元记》《西厢记》《红梨记》《幽闺记》《玉簪记》《玉环记》《玉玦记》《青龙记》等中也有这类情节。如果采取写实性的表现形式,这种那个时代人人尽知的情景,一般不具有可演性。在此,表现范型就成为剧场时空体的建构形式。

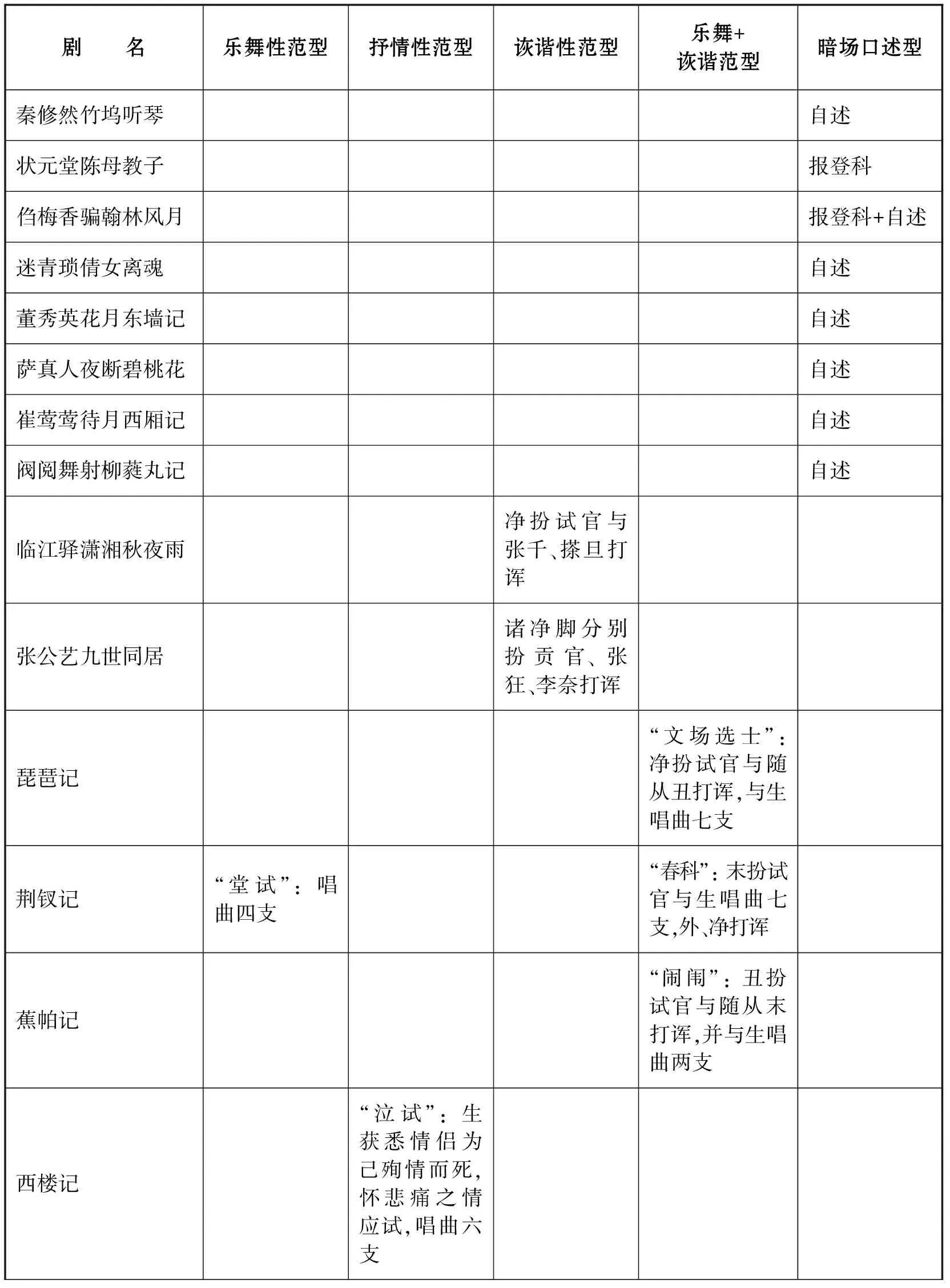

在中国古典戏曲中,试场选士的演述一般采用明场与暗场两种形式:“明场”是直接表现,“暗场”乃述演(即口头转述)。根据下面的统计,在元杂剧中涉及科场的情景共有十例,其中八例采取的是暗场口述型,两种采取了诙谐性范型。而在元明传奇中,涉及的同样情景的戏曲则有乐舞性、抒情性、诙谐性,以及乐舞性+诙谐性范型。可见,戏曲剧种的表演范型具有顽强的传承性,这也是我们将剧场时空体的表现范型称为“范型”的原因,它成为戏曲表演与文本结构剧情的主要方式。而戏剧的范型创构则是由可演性的条件决定的,尤其是其中观赏性的作用。显然,“好看”的戏才会流传。决定“好看”因素主要有两种:剧情与表演,也即戏剧性与伎艺性。剧情也即所谓关目可通过文本进行设计,后者则需要演员的创造。

戏曲中科考选士的表演有一种现象值得注意,即若干剧本没有注明具体的表现范型,例如明人崔时佩、李景云《西厢记》第三十一出“曲江得意”中舞台提示为“扮考试随意照常做”,《霞笺记》第二十四出“春闱首选”中也有“考试随做”的提示。这种舞台提示与一般的“科介”不同,它不是某种动作的提示,而是一种情节的表现类型。因为这两出戏中只有上述提示,没有任何唱腔与台词。其之所以能构成一出戏,当然应是一种情节单元。那么,它们应属于哪种表现类型呢?在上述五种科考选士的表现范型中,暗场口述显然不合适,因为这种形式不仅简单而且“无戏”,而乐舞性、抒情性与乐舞性+诙谐性范型都需要有曲词,这显然不可能由演员现场“随意”常做得了的。因此,它应该属于诙谐性范型。也就是说,这种作为情节单位的表现类型早已广泛地保存在伶人中,而且作者也熟知这一点。

那么,这种“随意常做”作为诙谐性的表现范型具有怎样的一般形式呢?从元杂剧《张公艺九世同居》《临江驿潇湘秋夜雨》和明传奇《玉环记》《三元记》中可以窥出其普遍形式:由丑扮演试官,以主角作为正面形象进行应答,而净、末作为其他应试者作歪对,穿插其中,与丑打诨。明初朱有燉杂剧《李亚仙花酒曲江池》第四折也有类似的范型,此段由考试官(正净)、郑元和(末)、歪秀才(外净)、假秀才(贴净)进行打诨:

(正净酸孤幞头绿袍扮上,云)下官是考试官,昨日诸生应举,只有个郑秀才学得好,将他文字批了第一名,今日唤过那几个秀才来,再看他每学问如何。(做唤末、净科)(末同外净、贴净上,云)小生是郑秀才,这个是歪秀才,这个是假秀才,考官呼唤,有何指教?(正净云)你三个秀才,今日何不吟诗一首?(末云)请考官出题。……(正净)我也不会出题,我有两句诗,下韵来不的,你续我诗的下韵。(正净念云)闻道萱堂白发鲜,晨昏奉侍可心专。(末念云)一心早晚供甘旨,孝敬犹如孝祖先。(正净云)秀才是好俊儒流,赏他一个纱幞头。(正净取下幞头与末科)(末将幞头出,见二净科)(二净云)小生二人文学较低,尊兄请教。(末云)适来考官有两句诗,我续下韵。(二净云)请道,高才,高才。(末续念云)一心早晚供甘旨,孝敬犹如孝祖先。(二净云)小生记了。(正净唤外净云)歪秀才过来。(外净上)(正净云)我有两句诗,你续下韵。(正净念云)红粉佳人二八年,天生匹配好姻缘。(外净续念云)一心早晚供甘旨,孝敬犹如孝祖先。(正净云)打出去,你的个老婆这等打紧。(外净下)(正净云)唤假秀才过来。(贴净上)(正净云)我有两句诗,你续下韵。(正净念云)乌嘴骑来未解韀,槽头拴下可曾牵。(贴净续念云)一心早晚供甘旨,孝敬犹如孝祖先。(正净云)打、打、打出去,你那祖上变驴了。(24)(明) 朱有燉:《李亚仙花酒曲江池》,吴梅辑:《奢摩他室曲丛》二集,上海:涵芬楼,1928年,第18页。

应试者中打诨者的歪对内容也表现出某种范型的传承性。元杂剧《张公艺九世同居》中的“歪对”利用兵书“黄公三略法”打诨,明传奇《玉环记》则用“孙吴兵法”打诨。下表是元明戏曲中科考选士表现范型的统计:

元明戏曲中科考选士的表现范型

从以上统计可以看出,正面表现科场情景的极少,《荆钗记》就属于其中的一例。其中第四出“堂试”虽然进行了正面表现,却是以乐舞性范型加以改造,在此出中,外、末、生、净诸脚色分别或者合唱四曲。而在第十七出“春科”中表现的是同样的场景,则变换为乐舞性+诙谐性范型,先由末扮试官与生唱曲四支,然后由外与净打诨一场。这种现象表明,戏曲对其表现的客观现象需要进行剧场时空体的改造。值得注意的是,传奇比杂剧的表现范型更丰富,更具有观赏性。尤其是明传奇在昆曲这一新的音乐形成的催生下,形成了一种“乐舞式”的新表演范型,这种范型将戏曲的音乐与舞蹈抽象为一种纯粹的形式,并以此溶解日常性的行走、动作与说话方式,使得元杂剧以来以写实性为基础的表演形式为之一变。(25)刘晓明:《曲调行腔与明清戏曲表演范式的转移》。这一切都应该是明代中期后杂剧式微、传奇盛行的原因之一。尽管话剧、舞剧、歌剧等剧场表演具有不同的表现形式,但都具有由各自的剧场诸存在者在可演性支配下所构建的剧场时空体,以及这种时空体的表达范型。

四、 案头文本与表演文本的差异比较

在本文的第一节中,我们曾给出表演文本的初始定义:施之于表演的所有文本,但这一定义只是一种归纳性描述,并没有定义表演文本的本质规定性。在引入剧场时空体的概念后,可以对表演文本重新进行如下定义:表演文本指将剧场时空体内化为语义结构的文本,这当然指的是戏剧表演文本,这是本文的论题所在。如果是影视表演文本,则可定义为将镜头时空体内化为语义结构的文本。显然,无论案头文本还是表演文本都属于语义时空体,那么,二者究竟有何区别呢?换言之,当感性的剧场时空体融入语义时空体时,会给表演文本带来怎样的变化与表征呢?

首先,表演文本往往表现为一种剧场时空体及其表演范型的文字“组装”。在某种意义上,表演文本的剧情与其说是事件的时间性叙述,不如说是若干剧场时空体的描写组合,那些不便的,或者尚未赋予恰当表演形式的情景往往被忽略或者转入暗场交代。所以在演剧中,我们所看到的能指时空与所指时空并不是相同的。能指时空就是剧场时空体,是在剧场表演实际呈现出来的时间与空间单位,所指时空则是剧情本身所经历的时间与空间。同样,一个人生的悲欢离合故事前后可能经历了二十年时间与无数空间,表演文本需要剧作家撷取、浓缩、夸大、变形其中的若干时空“组装”整个剧情,这种若干时空就是剧场时空体的文本雏形。西方戏剧的“幕”与中国戏曲的“折”“出”实际上就是剧场时空体的表现形式,当然,在“幕”“折”“出”之间还可细分为若干具体的时空体。由于具体时空每每表现为某种范型,这就要求剧作家在创作文本时,需要熟悉表演的规例,也即承继戏曲传统,从而根据剧情的规定情景与剧情节奏选择某个具体表现范型进行情节结撰,也即将剧场时空体内化为语义结构的形式。

表现范型往往与传统的情节关目有关。根据许子汉对明传奇的统计,其中普遍使用的关目约有六十种:

送别、感叹思忆、拜月烧香、制寒衣、祭奠、庆寿、酒宴、游览、观灯赛社、驿馆重逢、婚礼、团圆旌奖、行路、逃难、途中相会、追赶、打猎、起兵、演阵、交战、奏朝、御试、审案、冥判、进谏、探报、琴挑、传情、写真、玩真、邂逅、窥探、梦遇、幽媾、魂游、索物责问、辞婚、拒嫁、商议托付、设陷谋害、请媒、圆梦、相命、道场法事、闹医、试场、闹厨、讲学、劝农、训诫、叙志、逼试、投庵、神示、探狱、割股、阅卷、说法、船难、投江。(26)许子汉:《明传奇排场三要素发展历程之研究》,台北:台湾大学出版委员会,1999年,第247—338页。

其中被广泛吸纳的情节单元如“送别”有196例在传奇中采用,少的如“船难”也有4例被传奇采用。需要指出的是,关目是构成剧场时空体的情节单元,但并不等同于剧场时空,因为案头文本也可采用这类情节单元,差别在于,表演文本中的剧场时空体需要对关目进行可演性的转换。

第二,可演性转换的方式之一是在文本的语义时空体中实现感性维度的转化,这种感性维度主要体现在戏剧的视听结构中。案头文本所建构的时空体主要从语义出发,无须考虑语义的舞台实现的可能与方式,因而往往忽略其感性表达的维度;而表演文本则需要将剧场时空体的感性表现融入文本中。

那么,这是如何可能的呢?我们知道,文字擅长于叙事与描写,正如叙事文学通常采取的表达方式,但这恰恰是表演文本需要避免的,因为在舞台上需要的是展示为视听形式的“演戏”,而不是“叙事”与“描述”,否则就成为说书了。那么,表演文本如何将叙事改造为具有感性色彩的语义时空体呢?

分析一个具体的实例:汤显祖的剧本《紫钗记》。此剧演陕西书生李益与霍王宠姬郑六娘之女霍小玉之间悲欢离合的爱情故事。第一出为剧外人的“本传开宗”叙说大意,第二出才是真正的开场。如果用叙事表达,第二出的内容为李益衣破,表亲崔允明介绍歌妓鲍四娘为其缝补,这是第二出的基本内容。从叙事的功能看,旨在引出鲍四娘,因为鲍在崔府教小玉弹琴,是李益与霍小玉的穿针引线之人。叙事实际上只需区区十几个字,但成为表演文本则需将其转化为感性的时空体。为此,汤显祖设计了一个春日李益与中表崔允明、密友韦夏卿饮酒庆赏的场景——剧场时空体的表现单元,因为这种场景最便于年轻人吟诗作赋、歌唱抒怀,实现叙事的感性转化。果然,在此场景中,由李、崔、夏诸人分别唱【珍珠帘】【青玉案】【贺圣朝】【玉芙蓉】【簇御林】五支曲子抒怀。接着是以下对话:

(韦)君虞说被东风吹绽袍花衬,是说功名未遂,要换金紫荷衣。这也不难。闻得你故人刘公济节镇关西,今年主上东巡,未知开科早晚,你且相随节镇西行,此亦功名之会也。(生)豪杰自当致身青云上,未可依人。(崔笑科)夏卿不知,东风吹绽袍花衬,是说衣破无人补,此事须问一个人。(生)是谁?(崔)曲头有个鲍四娘,穿针老手,央他一线何如?(生)不瞒二兄,鲍四娘于小生处略有往来,但是此中心事,未露十分。(韦、崔)才子佳人。自然停当也。(27)(明) 汤显祖:《紫钗记》,《汤显祖全集》第3册,徐朔方笺校,北京,北京古籍出版社,1998年,第1878页。

这段对话将引出媒人鲍四娘的叙事意图转化为台词,而台词则是一种听觉性的感性形式。但仅仅到此并未完全实现案头文本到表演文本的转化,因为在曲词与台词中仍然有案头与场上之分。案头之词适于阅读,而且极易产生阅读的美感,因为文字是符号与概念的结合体。因此,文字在描写客观事物的同时也将意义、美感、主观体验带入了所描述的对象之中。于是,案头文本的文辞本身就成为审美的对象。但如果将接受案头文本的方式代入剧场,也就是以“文辞”取代“表演”、以“语义”替代“感性”,其结果不仅无趣甚至听不懂,除非是观众早已烂熟于心的名诗名句。

与案头文本的阅读体验不同,场上的台词有可能读起来不具文采而听起来铿锵有力,悦耳动听,因为场上的表演赋予词语以感性的力量。比较《牡丹亭·学堂》一出原文与演出本《审音鉴古录》之间的差异:

(贴)知道了。今夜不睡,三更时分,请先生上书。(末)昨日上的毛诗,可曾温习?(旦)温习了。则待讲解。(末)你念来。(旦念书介)

《审音鉴古录》:

(贴)知道了。今夜俺和小姐不睡了。(生)哟,为何?(贴)到三更时分,请先生上书。(生)咦、咦、咦,何乃太早!(贴)哎,早又不好,迟了又不好,嗳,难得紧了。(生)呣,昨日上的毛诗,可曾温习? (小旦)温习了。则待讲解。(贴)嘎,小姐温习熟了,则待先生讲解。(生)你呢?(贴)我……(生)呣!(贴)呵呀! 我是烂熟的了!(生)嘎,你竟烂熟的了? (贴)嗳,烂熟的了嘿。(生)好,背来。(贴低云)噢,小姐,先生叫你背书。(生)哟、哟、哟,叫你背嘎。(28)(清) 佚名:《审音鉴古录》,第519—520页。

很明显,演出本在原文的基础上增加了大量感性的语气词,它们作为案头阅读似乎是一种累赘,但在场上则具有强烈的感染力。董每戡曾对此有更详细的论述:“一个脚本的上演价值绝不是可以由阅读而决定,因为阅读完全是静的,朗诵有部分是动的,虽不一定像说评书或唱文武大鼓似的朗诵,必要的大动作也许附带着。不过,朗诵最重要的是表现音色及词句间的情绪,其感动人之处和上演时是毫无二致的。”(29)董每戡:《董每戡文集》下卷,广州:广东人民出版社,1999年,第662—663页。阿甲也论及文本词语与剧场台词的差异:

从表达内容说,词意是重要的,但是要使台词念得有声有色,便要求选择词句的节奏,也要选择词的四声的音调。但是念台词是有剧场性的,不是案头读词。案头的词,词句深奥枯涩不要紧,可以反复颂读,从含蓄中领略它的意味,舞台字要浅显流畅,上得了口。当减则减,当啰唆就不怕反复。这就是说,这种在舞台表现的内容已包括了形式的选择。这是非常重要的,这是说台词的本身。台词本身是没有直接形象的,它的形象的意义都要通过读后始能了然。舞台上则是要通过念的表现,即念的声浪、节奏、旋律、顿挫等,以表达词的内容是非常重要的。一般地,都把台词看作内容,声音看作形式。(30)阿甲:《表现台词内容和形式的关系》,《阿甲戏曲笔记》第1卷,北京:文化艺术出版社,2016年,第545—546页。

经过“声浪、节奏、旋律、顿挫”等等感性形式转化的台词已完全不同于案头的阅读感受,尤其是注入了旋律的唱腔更是引人,以至于剧场的观众甚至忽略文词本身而只接受其感性形式。齐如山作于1914年的《观剧建言》曾指出当时京城的观众,只重唱腔,故将观剧称之为“听戏”,但他们对唱词毫不在意——“按戏词说,也未尝不可以感动人,但是现时各出戏,全能听出戏词来的,可能有几个人呢?”(31)齐如山:《观剧建言》,《齐如山全集》第1卷,石家庄:河北教育出版社,2010年,第37页。

第三,可演性转换的另一种方式是持续地将伎艺性开辟的表演新形式转化为文本空间。我们在讨论可演性时曾指出,可演性乃是通过视觉性、听觉性、伎艺性与戏剧性等因素发生作用的,其中视觉性、听觉性是剧场时空体的感性表征,而伎艺性与戏剧性则使这种感性表征具有观赏性。换言之,表演文本仅仅实现感性维度的转化还不够,还需要通过伎艺性使这种感性具有观赏价值。如果说沿袭表演范型是某种继承的话,那么,通过伎艺性的创新就为表演文本提供了新的空间。正是可演性,使得表导演也介入了表演文本的创造之中,这就为表演文本的创新提供了新的变量。这正如我们在前文所论述的“行走”。它在元杂剧中不具有可演性,如果将其纳入剧中就成为案头文本,但明代演员通过“台步”这一伎艺性的改造,使“行走”具有了可演性,由此“行路”这一情节在明传奇中竟然出现了264例,是明代戏曲采用最多的表现单元。这表明,剧作家虽然可以根据以往的表演范型创作表演文本,但真正定义表演文本的是表导演。著名京剧表演艺术家盖叫天写过一篇《能演和不能演》的文章,论及文本的可演性以及演员与文本的关系:

有的本子能当小说看,挺好,可不能演。有的本子写得非常仔细,不论上下场,角色穿什么,拿什么,几时坐,怎么走,眼睛要睁得多大,他都规定好了。演员再能干,也都成了“喜神禡儿”(32)原注:从前过年时民间张贴的“喜神”,此指公式化的脸谱和笑容。和“二百五”,不能演,也实在挺难演。可是有的本子,看来挺简单,没都写上,但是意思都有了,演员再一琢磨,发挥发挥,戏就更活了,就好看了。这种本子就是高,它真正能发挥演员的本事。……从前我们老戏都有本子,动作也有规定,但是有演员发挥的余地。有多少本事,就能出多少“戏”。唱戏的板眼是扣死的,大致剧情也是定了的,但还有演员发挥的余地。说完戏,还要演员自己拿出功夫来“出戏”。(33)翁思再主编:《京剧丛谈百年录(增订本)》,北京:中华书局,2011年,第450—451页。

从演员的角度看,真正的表演文本需要为演员的创造预留空间,这表明演员对文本的可演性具有重要的诠释作用。而且,随着剧场媒介的改变与观众的审美观念变化,表演文本成为一种开放的概念。譬如,“故事”长期以来都是剧本具有可演性的基本条件,王国维对此有一著名的界定:“戏曲者,谓以歌舞演故事也”(34)王国维:《戏曲考原》,姚淦铭、王燕主编:《王国维文集》上,北京:中国文史出版社,2007年,第276页。,但时过境迁,随着伎艺与观念的转换,无情节的戏剧已屡见不鲜,没有“故事”的文本也可成为表演文本。

结 语

语义时空体与剧场时空体的概念为把握案头文本与表演文本的本质差异提供了描写工具。由此,尽管表演文本也属于语义时空体,但这种“语义”中融入了感性的剧场时空体元素,也即可演性的视听结构与观赏性美学因素。于是,表演文本就在剧作者、表导演、观者之间形成一种互动结构:对剧作家而言,需要从感性的剧场时空体出发建构表演文本,熟知戏剧的表演范型,创造性地运用地可演性规律;表导演则从伎艺性与戏剧性的维度强化了可演性的张力;而观众则通过审美接受的维度选择与刺激可演性的诸种空间,于是,表演文本就在作者、表导演与观者之间荡激,既表现出既定性也呈现出无限的可能。