产权制度的社会关系效应

2023-06-26耿鹏鹏罗必良

耿鹏鹏 罗必良

摘 要:人多地少的基本国情使得农村土地及其权益的竞争性配置贯穿了整个中国历史。中国农村地权的模糊性和不稳定性曾一度长期存在,并成为塑造传统村社形态的重要诱因。本文利用2018年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,采用有序Probit模型,经验分析了地权稳定性对农民村社交往频率、人情往来密度和关系型交易的影响。研究结果表明:在地权稳定性相对不足的村庄,农民具有更高的村社交往频率,一方面,通过筑牢亲友关系以提升地权竞争优势;另一方面,通过提升非亲友交往频率以强化地权排他能力。进一步的证据表明,历史遗留的人地矛盾能够形塑农民的村社交往格局和关系型村社形态,而人地关系的变动则会动摇地权稳定性以及相关联的村社交往秩序。此外,由成年男性表达的谈判优势和由体制内就业表达的政治资源,是农户家庭地权竞争实力的重要力量,并对农民基于地权竞争而开展的村社交往具有替代效应;“乡政”对“村治”的管制和地权法治化,则将会弱化基于地权排他的关系缔结。笔者强调,中国农民村社交往格局和关系型村社形态,隐含着深刻的产权经济学逻辑。

关键词:产权制度;地权稳定性;人情往来密度;村社交往频率;关系型交易;社会关系效应

中图分类号:F301.0文献标识码:A文章编号:1000?176X(2023)06?0016?15

一、引 言

产权的重要功能在于规范社会群体之间的权利界限,形成化解人与人之间利益冲突的反应规则和经济组织的行为秩序,从而构筑具有内在协调性与自我执行性的社会交互关系[1]。其中,产权的稳定状态决定了社会交互关系的基本结构和内在逻辑。稳定的产权内含资源配置的权能和利益,从而成为契约型交易和开放性市场活动的基础要件,而产权稳定性缺位附着的资源控制权不足和非正式竞争规则往往将生成关系型交易和封闭性活动秩序。由此,产权及其稳定状态成为社会经济利益关系处置和社会活动运行的重要“观察窗”。

中国是以农耕文明著称的大国,土地禀赋及农耕活动不仅是维系社会经济稳定、国家长治久安的重要根基,也是关乎农民生计安全、家庭幸福不可替代的核心内容。因此,稳定地权、保障农民土地财产权益成为当前农村地权制度改革的基本線索。然而,人多地少的基本国情决定了农村人地关系极为严酷,农地资源的竞争、调整、博弈和再分配在中国农村一度长期存在。可以说,地权不稳定的制度遗产和生存记忆是与中国农民血脉相连的,也深刻地影响并形塑农民的经济社会行为逻辑。

农地产权稳定性不足所关联的地权“公共领域”扩大及其租值耗散将诱发两方面的农民行为响应:第一,就产权竞争性而言,地权不稳定将激发村社成员对产权租值争夺的机会主义冲动。村社关系网络密度所形成的团体实力决定了家庭在利益争夺中的比较优势,家族势力和亲缘关系成为攫取地权租值的重要力量[2]。因此,农户通过壮大家庭原生性的竞争力量,构筑以亲友关系为基础的社会资本网络,将形成有益于农户攫利地权竞争享益的格局。第二,就产权排他性而言,地权模糊及其关联的农民产权弱化往往意味着以家户为单位的地权分配和处置格局缺乏有效保护而极易遭受侵犯。因此,扩大村域交往半径,获得村庄社会认同,构建非正式的人情秩序以保护地权成为农民强化产权强度、维护产权安全的理性选择[3]。显然,地权的模糊性和不稳定性将使得维护地权安全、保护地权利益、强化地权竞争性和排他性成为村社农民地权博弈的核心诉求和主要内容。重要的是,这也为社会资本、家族、宗亲和“差序格局”关系网络等非正式制度及其形成的地权保护屏障和行动秩序嵌入农村社会经济交往秩序提供了必要条件。

事实上,中国农村长期被视为是以“关系”为基本特征的社会形态,基于血缘、地缘所构建的关系网络在村社经济交易、社会交往和安全防御等方面扮演着不可或缺的角色[4-5]。在传统农村社会中,土地对于农民而言兼具生产资料和社会保障的双重功能,农民以农为生且以农为业,土地及其经营收益承载着一家全年的生计和未来的希望。这也决定了农户生存的安全性和保障性极易受到地权风险的影响,加之农村的社会保障体系和商业保险市场发展长期不充分且不完善。因此,农户往往通过构建社会关系网络,强化与亲戚朋友、村社邻里的人情往来,形成隐性契约关系,缔结基于化解地权风险的隐性承诺,形成非正式的地权保护机制和风险分担机制[6]。

由此,地权稳定性与农民社会交往关系缔结之间存在着密切的关联性。然而,被视为“熟人社会”的村庄内部依然存在“差序格局”远近亲疏的群体关系。从传统思想的角度看,中国人重视家族和宗亲,其互助与交易维持于较小范围的家族亲友之间,非同一家族的人难以达成合作[7]。从地权分配的角度看,农地产权的调整与配置是基于村社存量土地与集体成员数量的平均分配,面临着农地规模约束且地权边界的不清晰,村社农户之间实际上保持着地权竞争对手的关系。这意味着,村庄农户之间不仅是地权享益主体,也是地权排他对象。所不同的是,亲友是自己人,是从一个根上长出来的枝条,亲密的血缘关系可以限制冲突和竞争[8]。而非亲友虽为村社熟人,但却是地权竞争和排他的潜在主体。不难发现,中国村庄社会内部的交往关系可能具有不同的内涵,尤其是在地权稳定性缺位引致的地权风险普遍存在的时期,村社交往可能具有对内强化竞争性、对外强调排他性的隐性契约性质。本文试图从地权稳定性视角考察村社交往秩序、人情往来格局及其关联的村庄社会形态的变化,并利用2018年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,经验分析了地权稳定性对农民村社交往频率、人情往来密度和关系型交易的影响,以期揭示中国农民交往活动与人情往来关系的制度内涵与产权逻辑。

本文的边际贡献在于:第一,本文从农村地权稳定性、农民地权竞争性和农民地权排他性的视角,以农民亲友圈内交往和非亲友圈外交往的本质差异性为切入点,识别农村社会内部不同群体交往活动的运行逻辑和基本性质。第二,中国农村正经历着亘古未有的巨大变革与转型,村庄社会形态也在发生着根本性的演变,本文基于产权经济学理论,从中国农村土地集体所有制背景下的地权制度出发,解释中国村庄形态生成、存续与演化的产权逻辑和制度根源。

二、分析线索

(一)村庄非正式秩序的产权机理:竞争性秩序和排他性秩序

村庄是农业社会主要的空间载体和活动单元,是具有亲缘、地缘和业缘等关系的农民群体聚居所形成的具有非正式秩序和行动规则的关系社会。面对共同威胁和外部侵犯,村庄成员具有帮扶互助、风险共担和利益共享的特点,但对于不可避免的内部竞争和权利分配,村庄成员既要重视强化自身力量的竞争性,又要关注防范被侵扰的排他性,使得村庄不同群体之间所缔结的社会关系网络内含不同的产权机理。

1.村庄社会关系网络的二重性:简要的辨析

村庄形成之初及村社关系网络的构建与运行,最重要的考虑之一是基于安全防御和风险化解方面的需要[9]。由此,农村地域群体的形成、存续和拓展取决于村庄成员之间共同的生存信念。费孝通[8]在解读农村社会时将村庄描述为若干“家”联合起来的地域群体,并强调地域群体的形成取决于内部成员的共同利益,当遭遇自然灾害或外来侵犯威胁时(并非影响单个人而是影响居住地所有的人),他们将协同行动以保护自己。显然,整个村庄的社会关联是基于外部威胁或共同利益而展开的,并未涉及村庄内部利益分配和团体性威胁的社会关系网络。事实上,面对共同威胁和群体利益潜在受损时,村庄形成整体“私”的群体,故有村庄范围内的整体认同和社会关系网络。但村庄内部的权利分配将村庄细分为多个以“家”为形式的“私”单位,故形成了家族内部认同与家族外部竞争[10]。基于“私”的范围界定,农村社会的人际关系网络实际上可表达为村社成员之间既相互依存、帮扶互助以维护共同利益、化解外部威胁;又相互竞争、强化排他性以维护家庭利益、抵御内部遭遇侵犯。中国历来的文化传统和思想观念也呈现出各异的交往逻辑。一方面,中国传统思想中重视血缘和家族亲友关系,“人不独亲其亲,不独子其子”1强调家族、宗亲之间互助互爱的社会合作理念;另一方面,中国小农思想根深蒂固,也难以与家族外的群体形成高度的信任与合作,“鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来”2虽说是一种理想社会,但也反映出不同利益群体之间的关系格局[7]。尤其是当出现村社内部利益分配和竞争时,亲友关系和非亲友关系呈现出不同的行为逻辑。

2.地权风险的特殊性

在人均农地极少且以小农经济为主体的乡土中国,农地产权是乡村政治、经济和文化权利的核心[11]。人地关系严酷的基本国情和现实农情使得农地均分往往成为小农克服生存风险、减少安全威胁的一种集体理性的回应[12],因此,农地均分的制度基因在中国农村长期得以保留和传承,农村地权的调整与再分配普遍发生,地权不稳定且农民产权脆弱性问题长期存在。村庄内小块土地上的个体家庭经营作为整个乡村社会的经济细胞,具有孱弱性、封闭性和分散性的特征,以家庭为单位的地权分配格局意味着农户难以抵御潜在的风险,尤其是地权独立的有限性和地权边界的模糊性进一步弱化了小农的产权强度和地权排他性[1]。实际上,在以非正式制度安排为资源配置方式的农村,地权的调整镶嵌在血缘、地缘关系之中,村庄内部的社会关系网络等非正式制度安排在农地分配和保护中扮演着极其重要的角色[13]。

地权稳定性缺位内含的地权风险与自然灾害和外来侵袭等风险具有本质的差别。村庄的土地禀赋数量和质量具有“固化”特征,地权只有存量而少有增量。村庄内部的农地调整和均分是基于村庄全部土地在集体成员间的存量分割[14]。这就意味着,村社成员间不仅是土地分配的权利主体,也是地权博弈的竞争主体。尤其是,地权不稳定所扩大的产权“公共领域”将加剧村社内部农户间基于攫取租值的机会主义竞争和纠纷。此时,一方面,村社农户的家族势力和亲缘团体力量对资源分配的角力过程产生影响,且与地权的界定和实施密切相关[15];另一方面,村落内部其他家族势力强大的家庭将会成为本户地权遭受外来侵犯的潜在主体,关联自身地权的安全性和享益性。显然,地权不稳定诱发的农民地权风险实际上是存在于村社内部的利益分配,而非外部的共同风险,农民内部的社会关系将出现分异,并进一步演化为村社家族、亲友关系与村社其他家族、非亲友关系之间的博弈、竞争与排他。而村社内部的社会关系也会呈现出内涵差别,即基于强化地权竞争性的亲友关系维护和基于强化地权排他性的非亲友关系缔结。

(二)地权稳定性与农民行为响应:基于农民交往格局的分析

地权稳定性不足所形塑的村社交往秩序和基本格局既可诠释中国农民团结家族亲友力量以维系地权安全、优化权利竞争格局的生存策略,也可表达农村社会缔结保护产权的隐性契约以“化干戈为玉帛”,形成尊重产权的社会认同以维护地权排他性的农民智慧。

1.地权不稳定、强化地权竞争性与农民亲友交往格局

地权不稳定意味着农民产权的弱化和地权風险的加剧,关联农民农事经营的信心和生活预期的稳定性。与此同时,地权不稳定也会诱发村庄内部的地权纠纷、争夺和博弈。村社成员必须通过村庄自发的行动秩序强化家庭的生存韧性,同时提高对所获地权的有效保护,这种行动秩序更多地表达为参与主体之间原生性讨价还价的行为能力。事实上,村庄集体土地产权重新界定与分配达成的平衡往往取决于地权竞争参与主体之间家庭力量的对比。(1)家族、亲友关系网络缔结的重要功能之一在于互助互惠、强化安全、共御风险。通过构筑风险共担、利益共享的生存保障机制和权利享益格局,农户可以有效强化生存韧性,抵御并化解地权风险。由于血缘、亲情关系的内在维系,使得亲友之间具有团结合作、抱团取暖、共同进退的生存共识并逐渐形成共同制定并集体遵守的信任格局和交往秩序。村社亲友群体之间通过礼金互赠的形式构筑基于帮扶互助、互利共赢的“道德经济体”以降低家庭风险[12]。基于防范地权风险的视角,亲友之间人情交往越多,交往越密切,就意味着保险系数越大,家庭的风险防范能力越强[16]。就约束机制而言,亲友关系内部往往具有更多的非正式履约机制和可信承诺,群体压力将使得亲友往往要履行“扶困救弱”的道德义务。(2)当产权模糊或合约不完全时,行为能力较强的农户获得“剩余权利”更有效率[17]。并且,产权不稳定意味着所有权的控制权缺乏稳定性,所有者不得不为其本应得到的权利不断进行斗争和讨价还价[18],最终演变为农户之间家庭力量的角逐[19]。由村庄社会关系网络密度所表达的团体力量决定了农户在利益争夺、权利竞争中的比较优势,其中,家族势力和亲缘关系成为攫取地权租值的重要砝码,人情往来及其关系资本则是争夺地权利益的重要补充手段。显然,地权不稳定将诱使农户通过构建与家族、亲友之间密切的关系网络以提升个人在地权博弈、权力竞争中的实力。

2.地权不稳定、强化地权排他性与农民非亲友交往格局

产权“公共领域”的扩大和租值耗散将导致村社农民争夺产权租值的机会主义冲动,农地产权弱化又意味着农户的土地产权缺乏有效保护而易遭受侵犯。实际上,村庄内亲友之间的地权侵犯少有发生。因为,亲友间的利益攻讦与侵犯会破坏农户声誉资本,挑战家庭伦理道德底线,并在通行的伦理道德中遭受惩罚,甚至失去亲友群体这一可靠的社会资本,最终演化为“失道者寡助”。因此,农民家庭的地权遭受侵犯多源于村庄中的其他家族和非亲友群体。由于非正式的行动秩序缺乏有效且有约束力的规则对其进行规范和惩戒,地权排他性的对象也主要为村社非亲友群体。显然,在地权稳定性缺位时期,抵御村内其他家族和非亲友群体的地权侵犯、强化地权排他性是农民面临的重要困局。(1)防范“公共领域”租值耗散的集体行动将在村社中形成“差序格局”、互为进退的人情“契约”关系,也造就了宗族、乡族、村规民约等非正式制度的治理方式,通过约定俗成的基层规则来规范、约束农民的行为。由此,这不仅形成了一套依靠“乡绅治乡”“族长治村”“家长治家”的非正式治理模式,而且“家有家法”“族有族规”“乡有乡约”,进而形成了一个相对封闭且高度自治的村社运行体系[1]。这样的一套村社运行体系是依靠村庄权威制定并对村庄整体具有较强的约束力,但真正能够发挥作用且化解内部矛盾和纠纷的核心方式在于家族之间缔结人情契约关系,欠了别人人情就得找机会回礼,循环往复的人情缔结形成紧密的社会关系网络,维持着家庭之间的和谐关系[8]。重要的是,人情关系隐性契约的构建实际上传递着地权不被相互侵犯的可信承诺。(2)获得村庄社会认同是强化农民地权稳定强度的重要内容之一,构筑非正式的社会行动和村社通行的伦理与道德规范,以形成约定俗成的地权保护秩序是获得社会认同的重要方式。实际上,农民家庭与村社其他家族和非亲友之间的关系由于缺乏血缘、亲缘等媒介进行维系,因此,关系强度较为脆弱且缺乏韧性。事实上,在缺少结构性力量维系、系统性规则联结的非同一家族、非亲友关系中,人情的往来和社会的交往更倾向于作为维护社会团结、和谐、降低互相侵犯攻讦的工具性手段和妥协性方法。因此,在地权稳定性缺位的村庄环境中,农民家庭通过构建、扩大和巩固与其他家族、非亲友群体之间的人情来往和交往密度,形成地权享益的“化干戈为玉帛”,可以成为减少地权侵犯,强化地权安全性、稳定性和排他性的有益选择。

三、研究设计

(一)数据来源

本文使用的数据来源于中山大学社会科学调查中心2018年的中国劳动力动态调查(China Labor?Force Dynamics Survey,CLDS)。CLDS每两年开展一次对中国城乡的动态追踪调查,样本覆盖了全国29个省份(不包括西藏、海南和港澳台地区),对村庄社区结构、家庭状况和劳动力特征进行系统监测,具有一定的权威性、代表性和稳定性。CLDS2018年数据集共包括368份村居社区问卷,13 501份家庭问卷,16 537份劳动力个体问卷。鉴于本文所关注的是农地产权与农村社会交往的研究主题,故截取农村样本数据。由于CLDS 2018年数据对追踪样本仅统计了近一年发生的农地调整情况,且农地确权变量出现很大程度缺失,为获得更为详尽的地权稳定性数据,笔者与2016年数据进行匹配得到更为准确全面的农地产权数据,最终获得全国161个村庄3 072个农户4 596个农民样本。在经验分析中,由于存在各变量的数据缺失,因此,最终各个模型的观测样本会有所不同。

(二)变量设置及说明

1.被解释变量

本文的被解释变量为农民村社交往频率,主要考察农民亲友间的圈内交往频率和非亲友间的圈外交往频率,分别使用农民在村里亲友和非亲友办喜事过程中的送礼频率进行表征。礼尚往来的人情关系是农村社会交往的典型形式[20]。但村庄中农民的社会交往存在不同的频率和强度,反映出农户社会关系的可触及位置及其嵌入性资源的可达性[21]。考虑到人情支出规模能在很大程度上度量社会关系网络的紧密度[22],在稳健性检验中,使用农户人情礼金支出重新刻画被解释变量。此外,本文还从经济交易秩序的角度做进一步观察。

2.解释变量

本文解释变量为地权稳定性,用农地调整衡量。改革开放以来,农村长期存在的农地调整是地权不稳定的核心触发因素。本文根据CLDS2018年问卷中“2003年至今,村里的土地是否调整过”的问项结果刻画地权稳定性(调整=1;未调整=0)。并采用2016年以来发生农地调整的情況表征村庄近年来的地权稳定性(调整=1;未调整=0)。此外,在稳健性检验中,根据土地调整的发生途径从土地调整程度层面刻画地权稳定性(具体赋值为:不调整=1;利用机动地调整=2;土地小调整=3;打乱重分=4)。

3.控制变量

本文控制了可能影响农户村社交往频率、人情往来的其他变量。主要包括农民个体层面、家庭层面和村庄层面的控制变量[23-25]。其中,农民个体层面控制了性别、年龄和受教育程度等变量。家庭层面控制了家庭基本的人口统计学特征、家庭经济状况特征和家庭社会保障水平等变量。中国家庭传统的家长制决定了户主在家庭社会交往中发挥主导作用[26],因此,本文控制了户主特征的变量。人口统计学特征还包括家庭总人数、家庭男性比和家庭抚养比;家庭经济状况特征包括家庭收入、家庭是否从事工商业经营;家庭社会保障水平包括家中参加新农合成员占比和家中参加新型农村养老保险成员占比。村庄层面控制了宗族状况、村庄总户数、村庄务农劳动力占比、村庄耕地面积、村庄非农经济、村庄距县城距离和村庄地形(以山地为参照)等变量。除此之外,还纳入了省份虚拟变量。变量定义与描述性统计分析结果如表1所示。

由表1可知,圈内交往频率和圈外交往频率的均值分别为3.153和2.362,表明亲友间圈内交往频率总体处于“大部分去”“全部去”之间,非亲友间圈外交往频率总体处于“少部分去”“大部分去”之间,这意味着村庄整体的亲友间的圈内交往频率要高于非亲友间的圈外交往频率,呈现“差序格局”特征。超过1/4的样本所在村庄2003年以来发生过农地调整,少于1/5的样本所在村庄2016年以来发生过农地调整,可见农地调整和重新分配在中国农村依然时有发生。

(三)描述性证据

基于CLDS2018年数据,表2描述了不同地权稳定性状况下村庄农民的社会交往频率、人情礼金支出和农地熟人交易情况的差异。由表2可知,首先,相比于未发生农地调整的村庄,发生农地调整的村庄农户的圈内交往频率和圈外交往频率均更高。其次,发生农地调整的村庄农户的人情礼金支出更多,平均高出590.808元。最后,发生地权调整的村庄内农地熟人交易更为盛行。以上表明,地权稳定性缺位可能是强化农民社会交往频率、塑造村庄关系型社会形态和人格化交易秩序的重要诱因。

(四)模型构建与说明

本文旨在考察地权稳定性对村社成员交往关系和村庄社会形态的影响,为此构建如下模型:

[Yi=α0+α1Ci+αj=228α jXij+ρi+εi] (1)

其中,[Yi]为农民圈内交往频率和圈外交往频率。[Ci]为农地调整,使用村庄农地调整发生及其发生程度共同衡量。[Xi]为所有控制变量,[j]为控制变量的个数。[ρi]为省份虚拟变量。[εi]为随机扰动项,并假定其满足正态分布。由于被解释变量为排序变量,故本文采用有序 Probit模型进行估计。

四、结果与分析

(一)基准回归结果与分析

表3给出了有序Probit模型的回归结果,汇报了村庄的农地调整发生情况对村庄内农民圈内交往频率和圈外交往频率的影响。由表3可知,农地调整均在1%显著水平上正向影响村社农民圈内交往频率和圈外交往频率,这表明,在发生农地调整的村庄内,农民不仅会提升与亲友的人情交往频率,而且会构筑与村内非亲友群体之间更为密切的人情互动关系。这也验证了,农村地权稳定性的长期缺位是中国乡村社会内部群体成员之间社会网络关系、人情交往格局形成的重要诱因。村庄存在宗族会显著弱化农民圈内交往频率,强化农民圈外交往频率。可能的原因是,血缘亲情的基础决定了宗族内部成员的权利纠纷往往可以遵循一套族规或秩序加以解决和处理,但对非亲友间的利益竞争缺乏约束力。因此,宗族保护将减弱形式化的圈内交往频率,而基于权利排他以提升圈外交往频率。村庄务农劳动力占比越高的村庄会同时提升农民圈内交往频率和圈外交往频率,村庄务农劳动力占比较高往往意味着土地及其农事活动的重要性提升,而农民基于土地禀赋的竞争与排他关系决定了其开展并维系村社内的社会交往活动的频率。此外还发现,村庄距县城距离越远,农民圈内交往频率和圈外交往频率越高,其原因在于,在偏远村庄中往往非正式制度和可自我实施的村庄私序起着举足轻重的作用,农民的社会交往活动发挥着保护权利、抵御侵犯,强化生活稳定性的重要功能。

考虑到有序Probit模型的参数只能从显著性程度和影响方向上给出有限信息,因此,本文进一步计算出农地调整对农民村社交往频率取值概率的边际效应,如表4所示。由表4可知,首先,发生农地调整的概率每增加1个单位,村庄亲友办喜事极少去、少部分去、大部分去送礼的概率分别平均减少1.2%、2.1%和3.6%,全部去送礼的概率平均增加6.9%。其次,发生农地调整的概率每增加1个单位,村庄非亲友办喜事极少去和少部分去送礼的概率分别平均减少8.7%和2.6%,大部分去和全部去送礼的概率平均增加3.8%和7.5%。由此可见,边际效应的分析也验证了上文分析的结论,虽然在两类群体中地权稳定性影响的方向是一致的,但地权稳定性对强化圈内交往频率的程度更大。

(二)稳健性检验

1.替換解释变量

本部分从近一年来的地权调整情况刻画地权稳定性,使用农地调整程度并加入全部控制变量重新刻画被解释变量。估计结果显示,1无论是农民的圈内交往频率还是圈外交往频率,农地调整发生及其幅度越大的村庄,农民社会交往频率越高,从而表明本文基准回归结果稳健。

2.使用人情礼金支出重新刻画被解释变量

中国农村社会历来被视为是关系型社会,也普遍被称为熟人社会、人情社会。村社成员缔结彼此熟识的关系网络,共享村社生活的基本秩序、常识和彼此建构生存的运行系统,由此生成并存续人情关系的土壤[27]。中国传统社会中维系感情、搭建人情关联的重要媒介是节日或者婚丧嫁娶时互赠的礼品或金钱[28]。因此,村社关系网络密度往往可以使用人情随礼的金额进行表征[29-30]。本部分使用CLDS2018年问卷中“礼品和礼金支出总额”作为农民社会关系网络密度的代理变量并加入家庭特征和村庄特征控制变量重新刻画。估计结果显示,农地调整均在5%的显著水平上正向影响农户人情礼金支出。这一估计结果进一步支持了本文的基本逻辑。

3.基于村社经济交易活动的考察

村社中的经济交易活动是中国农民生活的重要内容,其中,土地经营权的交易最具代表性。土地是农村最为重要的生产资料,是农民的命根子,地权交易的首要准则是保障地权的安全性和收回的便利性。因此,以人情关系和声誉机制维系的熟人交易成为农民化解地权风险的优选形式,人情规则成为农户间经济活动的重要规则,且血缘、地缘和亲情关系较紧密的主体往往成为交易缔约的首选对象[31]。本部分使用农地熟人流转并加入村庄控制变量进一步考察地权稳定性的行为响应。估计结果显示,农地调整会显著增加村内熟人流转主体数量和土地规模。从而表明地权稳定性不足是村庄社会熟人交易形态存续的重要诱因。

五、内生性问题讨论和异质性分析

(一)内生性问题讨论

1.基于工具变量法的检验

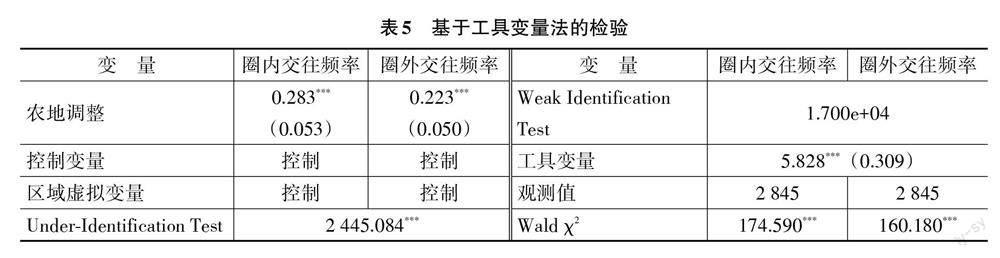

本文引入农地调整变量可能产生内生性问题。为有效解决内生性问题,本文采用县内其他村庄的农地调整率作为工具变量。理论上说,集聚层数据是合适的工具变量,同县其他村庄农地调整的示范作用会影响到本村农地调整,但是,村庄是中国农民社会生活的基本组织单位,村庄组织文化在村社成员的行为决策中发挥了不可忽视的作用,长期聚居生活形成了村庄的基本秩序。实际上,本村以外的村庄对于农民而言是不同的生活单位,并具有明显的行为差异与生活界限。这意味着,本村农户的行为观念并不会直接受到其他村庄的影响,本村外其他村庄发生农地调整也并不会直接影响到本村农户的行为预期。因此,满足工具变量选择标准。由表5可知,弱工具变量检验和识别不足检验表明,本文所采用的工具变量不存在弱工具变量和识别不足问题。工具变量法的估计结果表明,相比于地权较为稳定的村庄,地权稳定性不足的村庄农民具有更高程度的圈内交往频率和圈外交往频率。这一结果也与基准回归的结果相一致。

2.基于PSM法的估计

为了克服可能存在的自选择问题,本文使用倾向得分匹配(PSM)法重新估计农地调整对农民交往频率的影响。(1)将发生农地调整的村庄界定为实验组,将未发生农地调整的村庄界定为控制组。(2)根据表1中控制变量,将农民的个体特征、家庭特征和村庄特征等因素纳入模型,以保证可忽略性假设得到满足,并使用Logit模型估计倾向得分值。(3)由于不同匹配方法无优劣之分且均会存在一定的测算误差,若使用多种匹配方式后获得的结果具有一致性,则意味着匹配结果稳健,样本有效性良好[32]。因此,为增强研究结论的可靠性,本文分别进行最近邻匹配、半径匹配和核匹配三种匹配策略,估计农地调整的平均处理效应(ATT)如表6所示。由表6可知,农地调整会显著提升圈内交往频率和圈外交往频率。由此进一步验证上文估计结果稳健。

(二)异质性分析

1.基于农地调整发生机制的讨论

在中国农村土地集体所有的制度框架内,农民成员权的天赋性和公平性决定了赋权均分的必然性,农地调整曾一度成为农村地区的普遍现象[33]。绝大多数农地调整是在人地关系发生变化后对要素分配不平等的响应。这意味着,随着村庄新生人口和死亡人口的增加,农地调整的需求更为强烈,由此导致地权不稳定的潜在隐患。本部分仍沿用前文的估计模型,基于村庄人地关系变动,从地权调整发生机制的角度进一步识别地权稳定性对农民社会交往关系的影响。表7中村庄新生和死亡人口的估计系数均显著为正,可见村庄人口变动确实提高了农民村社交往紧密度,并且在加入村庄新生和死亡人口变量之后,解释变量依然具有正向显著性且估计系数变大。可能的解释是,农地调整是一种地权“均分”机制,相对于未发生人口变动的村庄,人口变动诱发的人地关系改变将提升农地调整发生的可能性,从而动摇村庄地权的稳定状态,自然强化了地权调整对农民村社交往频率的正向影响。

2.基于人地矛盾历史遗产的社会关系效应的考察

从中国长期的历史进程来看,中国农村地权不稳定问题一直存在。千百年来农村地权不稳定的历史沉淀和制度遗产也必然成为形塑农民经济社会交往秩序的核心因素。本文从经济史学的角度,以中国历史土地集中度刻画人地矛盾以表征地区的地权稳定性。由表8可知,无论是按照6.670公顷农户占比衡量土地集中度(集中度1)还是按照3.335公顷占比衡量土地集中度(集中度2),地权稳定性不足均会显著提升农民村社交往频率。

3.强化地权竞争性:知识资本和性别差异的力量

(1)知识资本在地权竞争中的力量强化功能。在中国传统社会,通过教育进入国家体制内工作历来被视为是主要的社会价值和乡村追求的理想[34-35],具有体制内就业成员的农户在农村社会中往往享有较高声望、地位和权力,这不仅是一件荣耀的事,而且这种“炫耀性”的信号显示能够强化利益博弈中的谈判优势。本文基于“受访者从事职业的类型”1的问项结果拟合出家庭成员中是否有在国家体制单位就业的成员,分别对两类主体进行估计。由表9可知,在无体制内就业成员的农户中,农地调整对农民村社交往频率的影响与基准回归一致,但是,在有体制内就业成员的农户中,农地调整并未表现出提升圈内交往频率的显著影响。可能的解释是,体制内就业所强化的地权竞争力量形成了对于村社交往以竞争地权的功能性替代。

(2)男性是传统社会中力量和权力的象征。男性有着与生俱来的斗争优势,而且在传统文化中,父系社会性质决定了男性在社会上具有较高地位、力量和权力,农户家庭在村落经济活动中的竞争能力也主要由男性表达[36]。因此,拥有更多男性的农户家庭往往具有更强的地权竞争力量。本文按照村庄农户家庭中成年男性的平均数將农户家庭分为高成年男性组和低成年男性组进行回归,回归结果如表10所示。由表10可知,在高成年男性组中,农地调整并未表现出对圈内交往频率的显著强化作用,但依然会强化圈外交往频率,从而刻画出农村男性在地权竞争中的重要作用。

4.强化地权排他性:行政权威和法律赋权的力量

(1)行政权威强化地权排他性。中国农村不仅是充满非正式制度的社会单元,也是国家基层治理的行政单元。随着地方行政体制改革的推进,“乡政”对“村治”的管制成为乡村治理的重要导向。但是,就逻辑上而言,越是偏远的村落,非正式制度的影响可能越大[37]。本部分使用村庄是否在乡镇政府所在地来刻画非正式制度的影响强弱。由表11可知,距离乡镇政府所在地越远的村庄,农业调整将显著强化农民的村社交往频率。但是,在乡镇政府所在地的村落中,农地调整甚至会抑制农民村社关系网络的扩大。这是因为,基层行政权威不仅可以有效制约村庄地权侵犯,而且可以形成规范、有序且得以实施的正式规则和行动秩序。

(2)法治保护强化地权排他性。2009年试点并于2013年推广的新一轮农地确权颁证政策被视为维护地权稳定与安全最为重要的政策举措。农地确权通过法律赋权的方式,以法律证书的形式明确农户与土地之间的关系。这意味着,地权的明晰与稳定将会弱化农民基于地权保护的非正式力量缔结,尤其是基于强化地权排他性构筑的非亲友关系社会网络存续的基础被解构。由表12可知,农地确权实施弱化了圈内交往频率,会显著降低圈外交往频率。农地确权与农地调整是相对应的一组命题,表12的结果也进一步验证本文基本逻辑的科学性。

六、主要结论、进一步讨论和政策启示

长期以来,乡土中国的农村社会是一个以熟人网络和人情关系为主要形态的生活单元,这样的社会形态具有重要的土地情节和地权含义,其形成、存续和演化的根源与农民的地权关系紧密关联。笔者认为,地权稳定性缺位内含的地权风险和生存风险将激发农民构建村社人情关系,强化家庭地权竞争力和排他性,这也是农村关系型社会形态得以形成的产权经济学逻辑。

(一)主要结论

相比于未发生农地调整的村庄,发生农地调整的村庄内的农民具有更高的亲友圈内交往频率和非亲友圈外交往频率。随着农地调整程度的加剧,农民将显著强化村社亲友和非亲友的人情关系。进一步证据表明,地权稳定性不足的历史遗产也将诱使农民与村社亲友、非亲友的人情往来。此外,笔者还发现,家中有体制内就业人员和家庭拥有更多成年男性是强化农户地权竞争力量的重要砝码,对农民开展的基于地权竞争的亲友圈内社交具有功能性替代。村庄距离行政中心越近以及产权的法律保护可以有效强化农民地权排他性,从而弱化农民基于维护地权排他而构筑的圈外社交关系。笔者强调,中国农民村社交往格局及其形成的关系型村社形态隐含着深刻的产权经济学逻辑。其中,村社圈内交往和圈外交往具有不同的产权意蕴。

(二)进一步讨论

中国农村社会历来被视为是一个具有“差序格局”特征的熟人社会与关系社会,其形成不仅是基于地理空间概念聚居而成的客观形态,而且农村社会群体生存韧性不足也是农民主动缔结关系的重要诱因。尤其是,土地作为中国农村最为重要的生产资料,其稳定性与安全性状态是影响农民生存安全与稳定的重要内容,也成为农民维系村社交往的重要制度逻辑。但是,农村的熟人社会形态并非截然二分,而表达为村庄内部的“差序格局”,村庄内部存在亲友群体和非亲友群体亲疏远近的“波纹”关系,农民的社交活动也包括亲友间的圈内交往和非亲友间的圈外交往。

从地权博弈的角度重新审视,两类交往具有不同的产权逻辑。实际上,农村地权的调整与分配是基于村庄内部人地关系的存量分割,村社成员既是享益主体,也是竞争主体,还可能是地权侵犯的潜在主体。基于“差序格局”的特征而言,农民主要维系着亲族和家族网络的合作互助模式,实现风险共担和利益共享,通过提升圈内交往频率、密切亲友交往关系,强化地权保护和竞争力量。虽然,亲友在逻辑上也可能成为地权侵犯的主体,但家族内部的道德约束和群体性惩戒规则往往会形成刚性制约机制。但非亲友就成为地权租值攫取的竞争对手和地权排他的主要对象。提升圈外交往频率能够达成地权不被侵犯的隐性契约,形成产权的社会认同,提升产权强度以强化地权排他性。因此,农民村社交往活动可能具有不同的产权意蕴。

基于农村土地产权竞争力量角度的观察,值得强调的是,在非正式制度广泛存在并发挥重要作用的中国传统农村社会中,男性与生俱来的斗争优势和男权社会的权力赋予,使得成年男性家庭成员成为土地权利租值攫取及其保护的核心力量,这也打开了中国农村土地产权与农民生育性别偏好关联性的逻辑密码。此外,教育作为乡土中国普遍的社会价值偏好,其具有的信号显示功能也是强化地权保护力量的重要砝码,从而在一定程度上解释了长期以来中国农村普遍存在的“学而优则仕”“读书改变命运”等传统教育观念生成、存续和传承的根源。

总之,农村社会的交往关系和内在逻辑是地权制度演化进程留给我们有益的社会资产和生存财富。明晰地权边界、长期稳定地权已成为当前中国农村地权制度改革的核心线索。随着村庄开放,农民日益获得更为充分的非农就业机会和外部发展权利,且非农收入已经成为农民家庭的主要收入,农地的生存保障功能不断弱化,由此可能带来的是,农民基于农地产权所联结的关系网络将会出现不可避免的撕裂和瓦解趋势。这些必须引起我们长期的观察和重视。

(三)政策启示

乡土中国的广大村庄在通常的研究中往往被定义为“熟人社会”或“人情社会”,其基本行为逻辑呈现出“差序格局”的特征。但是,中国的村庄一般由多个姓氏群体、不同宗族家族共同聚居而成,族亲的边界将圈内和圈外划分为两类群体并遵循不同的社会交往逻辑。探究村社内部不同群体的社会交往内含的联系和差别,将有助于识别村庄交往出现的问题,制定有效的策略以实现乡村善治。本文的政策启示是:首先,稳定地权、明晰界定产权边界已成为中国农村地权制度改革的核心线索。随着时间渐远、代际传承,农地调整与再分配将逐步成为历史,农地产权在从调整走向稳定、从模糊走向明晰,从羸弱走向强化的过程中,农村社会密切的交往关系可能出现一定程度的松动和撕裂,降低人情隐性契约的约束效率。这需要基层政府强化乡风传统管理和宣传,开展村社集体活动以提升村民情感互动,维系并发扬村庄有益文化资源。其次,传统农村社会成员的社会交往活动具有保护产权的行为逻辑,这也印证了推动地权法治化,提升农民产权强度的合理性和合意性,因此,政府应坚持地权法治治理、保障农民土地权利的改革方向,形成农村土地禀赋的国家法律赋权、村庄社会认同和农民行为能力相匹配的地权保障机制。最后,在乡土中国中,读书重教一直是普遍的社会价值偏好,教育具有重要的信号显示作用,是强化农民家庭权利竞争力量的重要砝码,因而国家应持续重视乡村教育,尤其要维护教育公平。

参考文献:

[1] 罗必良,耿鹏鹏.乡村治理及其转型的产权逻辑[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2022(3):188-204.

[2] 仇童伟,罗必良.“好”的代理人抑或“坏”的合谋者:宗族如何影响农地调整?[J].管理世界,2019(8):97-109.

[3] 耿鹏鹏,罗必良.“竞争”抑或“继承”:农地产权如何影响农民生育性别偏好[J].经济评论,2021(6):34-48.

[4] HAN Y,ALTMAN Y. Supervisor and subordinate guanxi: a grounded investigation in the Peoples Republic of China[J].Journal of business ethics,2009,88(1): 91-104.

[5] 张樱.社会资本对企业R&D投资的影响——基于GMM方法的动态面板数据分析[J].上海经济研究,2016(5):64-75.

[6] 易行健,张波,杨汝岱,等.家庭社会网络与农户储蓄行为:基于中国农村的实证研究[J].管理世界,2012(5):43-51.

[7] 张曙光.中国农村[M].北京:北京大学出版社,2017:161.

[8] 费孝通.乡土中国[M].北京:作家出版社,2019:82-83.

[9] 鲁西奇.中国历史的空间结构[M].南宁:广西师范大学出版社,2014:400.

[10] 贺雪峰.公私观念与农民行动的逻辑[J].广东社会科学,2006(1):153-158.

[11] 羅必良.农地产权:调整、稳定与盘活[M].北京:中国农业出版社,2019:31.

[12] SCOTT J C. The moral economy of the peasant:rebellion and subsistence in Southeast Asia[M]. New Haven: Yale University Press,1976.

[13] 贺雪峰,仝志辉.论村庄社会关联——兼论村庄秩序的社会基础[J].中国社会科学,2002(3):124-134.

[14] 耿鹏鹏,罗必良.“约束”与“补偿”的平衡:农地调整如何影响确权的效率决定[J].中国农村观察,2021(2):61-80.

[15] 于建嵘.岳村政治:转型期中国乡村政治结构的变迁[M].北京:商务印书馆,2012:47-63.

[16] 冯必扬.人情社会与契约社会——基于社会交换理论的视角[J].社会科学,2011(9):67-75.

[17] HART O. Firms,contracts,and financial structure[M].Oxford: Clarendon Press,1995.

[18] 李稻葵.转型经济中的模糊产权理论[J].经济研究,1995(4):42-50.

[19] MA X,HEERINK N,VAN IERLAND E,et al. Land tenure security and land investments in northwest China[J].China agricultural economic review,2013,5(2) : 281-307.

[20] 章元,陆铭.社会网络是否有助于提高农民工的工资水平?[J].管理世界,2009(3):45-54.

[21] LIN N. A theory of social structure and action[M]. Cambridge: Cambridge University Press,2001.

[22] 赵剑治,陆铭.关系对农村收入差距的贡献及其地区差异——一项基于回归的分解分析[J].经济学(季刊),2010(1):363-390.

[23] 周广肃,樊纲,马光荣.收入不平等对中国家庭可见性支出的影响[J].财贸经济,2018(11):21-35.

[24] 朱月季,杨琦,刘玲.抑制或促进?劳动力外流对农村人情消费的影响研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(5):136-147.

[25] 李江一,秦范.如何破解农地流转的需求困境?——以发展新型农业经营主体为例[J].管理世界,2022(2):84-99.

[26] 徐勇.中国家户制传统与农村发展道路——以俄国、印度的村社传统为参照[J].中国社会科学,2013(8):102-123.

[27] 宋丽娜.人情往来的社会机制——以公共性和私人性为分析框架[J].华中科技大学学报(社会科学版),2012(3):119-124.

[28] 马光荣,杨恩艳.社会网络、非正规金融与创业[J].经济研究,2011(3):83-94.

[29] 何军,宁满秀,史清华.农户民间借贷需求及影响因素实证研究——基于江苏省390户农户调查数据分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2005(4):20-24.

[30] 杨汝岱,陈斌开,朱诗娥.基于社会网络视角的农户民间借贷需求行为研究[J].经济研究,2011(11):116-129.

[31] 罗必良,刘茜.农地流转纠纷:基于合约视角的分析——来自广东省的农户问卷[J].广东社会科学,2013(1):35-44.

[32] 陈强.高级计量经济学及Stata应用[M].北京:高等教育出版社,2010:545.

[33] 李尚蒲,罗必良.农地调整的内在机理及其影响因素分析[J].中国农村经济,2015(3):18-33.

[34] KULP D H. Country life in south China: the sociology of familism[M].New York: Columbia University Press,1925.

[35] 萧公权.中国乡村:论十九世纪的帝国控制[M].北京:中国人民大学出版社,2014:301.

[36] 朱文珏,罗必良.劳动力转移、性别差异与农地流转及合约选择[J].中国人口·资源与环境,2020(1):160-169.

[37] 仇童伟,罗必良.宗族结构、农地重要性与地权不平等——基于权力悖论的分析[J].江海学刊,2021(4):92-101.Social Relationship Effect of Property Rights System:

A Micro Study on Social Communication Pattern of Farmers

GENG Peng?peng1, LUO Bi?liang2

(1. School of Economics and Management, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China;2. National School of Agricultural Institution and Development, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

Summary:Understanding the basic logic of social communication among farmers in China is an important foundation for achieving good governance in rural areas. Land property rights are the core of rural political, economic, and cultural rights. Land property rights stability and safety are key elements that affect the quality of farmers life, being an important institutional logic for farmers to maintain social communication in villages. However, existing literature on the internal mechanism of social communication among farmers from the perspective of land property rights is extremely scarce, especially the lack of in?depth research on the multidimensional communication pattern within villages.

Using the micro survey data of farmers from the China Labor?Force Dynamics Survey, this study adopts econometric models to examine the impact of the stability and security of agricultural land property rights on social communication relationships of farmers. Empirical research shows that farmers in villages where stability of land property rights is insufficient have a higher frequency of communication within the family and friend circle, as well as in non?family and non?friend circle. As the instability of land property rights intensifies, farmers will significantly strengthen the relationship between family and non?family members in villages. Further study suggests that historical heritage with insufficient stability of land property rights also stimulates farmers human relations. In addition, the study finds that having family members within the system and the number of adult males in the household are important factors affecting the competitiveness of farmers in competition for land property rights, and have a functional substitute for farmers social communication within the circle based on competition for land property rights. The closer distance a village is to the administrative center and the legal protection of land property rights can promote the exclusivity of farmers land property rights, so as to weaken the external social relationships built by farmers for maintaining exclusivity of land property rights.

Compared with previous literature, the innovations of this study lies in the following aspects. Firstly, from the perspective of land property rights, it analyzes the internal logic of shaping social communication relationships among farmers. Based on the analysis of the competitiveness and exclusivity of farmers land property rights, this study focuses on essential differences in communication within farmers family and friends circle and non?family and non?friend circle to reveal the logic and basic nature of communication activities among different groups within rural society. Secondly, Based on the theory of property rights economics, this study explains the property rights logic and institutional roots of the formation, survival, and evolution of the village form in China from the perspective of the land property rights system against the background of collective ownership in China.

Key words:property rights system;stability of land property rights; social communication radius; communication frequency; relationnal transactions; social relationship effect

(责任编辑:刘 艳)