《有趣的历史:中国古代篇》

2023-06-25

本书共有六章,以时序性突出历史发展的主线,借助真实而鲜活的故事讲述包括远古时期、秦汉时期、三国两晋南北朝时期、隋唐时期、宋元时期和明清时期的历史。为了使读者更宏观、更准确地了解历史事件的来龙去脉,书中的每一节设有辅助小栏目,既有助于读者从深处解读历史,又可以拓展读者的思维广度,培养其历史学科的核心素养。

原始居民究竟过着怎样的生活?

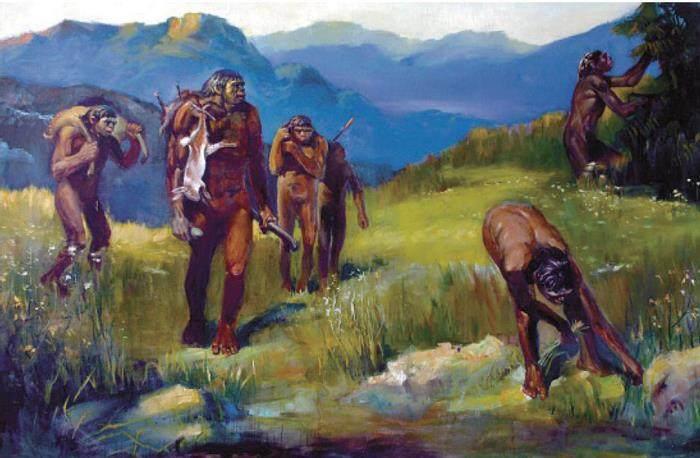

由于当时的环境十分恶劣,原始人仅凭个人的力量很难生存下去,于是他们生活在一起,共同劳动,共同享有劳动成果。下面,我们就看看我国境内的原始居民是怎样生活的。

1.北京人的生活

考古学家根据现有的动植物化石推断,当时北京人生活的区域丛林密布、河流蜿蜒,气候温暖湿润。那里经常会有食草动物和食肉动物出没,为了生存,北京人只有依靠集体的力量才能确保安全,因此,他们过着群居生活。北京人会使用石头制成工具,这些石器被称为打制石器。和早期猿人相比,北京人制作石器的技术更加成熟,石器的种类也更加丰富。北京人用这些粗糙的工具打猎或者采集野果,维持着日常的生活。在北京人的生活中,需要用火的地方很多。他们用火烤东西吃,晚上睡在火边,这样既可以取暖,也可以预防野兽攻击。但是北京人没有学会人工取火的方法,只能使用天然火。他们依靠打雷击中的干燥木头或者偶然的火山爆发获得火种。北京人非常珍惜这些来之不易的火种,想方设法地将火种保存起来。考古学家在北京人生活的地方发现了很厚的灰烬堆,证明北京人经过长期的摸索和实践,逐渐学会了通过往火堆里不断添加木柴来保存火种的方法。

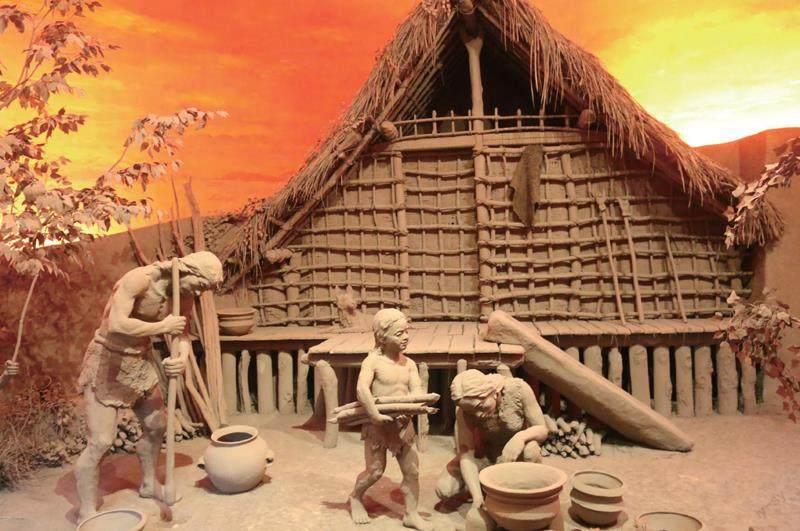

2.河姆渡人和半坡人的生活

1973年,考古学家在今天浙江省余姚市河姆渡村的东北处发现了一处远古人类的遗址,将其命名为河姆渡遗址。与北京人相比,河姆渡人的生活方式大为进步。考古学家发现河姆渡人居住在用木头盖的干栏式房屋里;他们还学会了新的技能——种植农作物,用骨耜(原注:一种远古时代的工具,类似现在的锹。骨耜比石器轻便灵巧,而且表面光滑,不容易沾泥,适宜在江南水田里使用。)开垦土地,种植水稻,这样一来,人们再也不用担心因为采集不到果实、捕捉不到动物而饿肚子了。今天我们的国家有“南稻北麦”的传统,但你们知道吗?六七千年前的中国远古居民种植的农作物同样存在南北差异。六千多年前,当时的黄河流域气候寒冷、干燥,生活在黄河流域的半坡(陕西西安)人选中了抗旱能力强的粟。说到粟的种植,我们不得不提到狗尾草。人们常能在路边看到这种植物,毫不起眼,似乎没有什么用途,可是在六千年前它养活了我们的祖先。半坡人长时间地驯化狗尾草,终于将其培育成了粟。粟去殼后叫小米,我们平常喝的小米粥就是用粟做成的,我国也是世界上最早种植粟的国家。

考古学家还发现,半坡人筑巢而居,他们的居住区的布局是环形的,在居住区的四周有一条壕堑围护。壕堑深6~7米,宽5~8米。在多雨的夏季,村落积水可以被疏导到这条壕堑中。除此之外,这条壕堑还被用来抵御野兽袭击和外族侵袭,成为聚落的第一道防护屏障。以今天的眼光来看,这条守护半坡村的壕堑工程量很小,但是在六千年前,这是一项浩大的工程。半坡人没有现代挖掘设备,完全是用简单的石铲一铲一铲地掘成壕堑,这需要挖出1万多立方米的土。那时一个村子的人数不多,这项工程的艰难程度恐怕不亚于后人开凿一条运河,中华民族的吃苦耐劳精神在原始先民身上就开始初步显现了。在壕堑的北面是墓葬区,这是一片完整的公共墓地。在半坡村,成年人和儿童大多是分开埋葬的。儿童不葬于公共墓地,而是置于瓮棺内,瓮棺上有一个钻凿的孔洞,因为半坡人认为人死而灵魂不灭,这是孩子灵魂的通道。他们还将这些瓮棺埋在房屋附近,也许是考虑到孩子年纪还小,仍需父母照顾吧。

农业产生后,为了更好地盛放粮食和水,两地的先民们发明了陶器。人们在生活中发现,泥土经过火烧后变得坚硬,受到这一现象的启发,他们用泥捏成容器放在火堆上烧烤,制成了陶器。为了使陶器更加美观,他们还在上面刻各种纹样,比如猪的形象或者鱼的形象。几千年来,陶器一直是我国人民的主要生活用具。