数据如何赋能粤港澳大湾区创新生态系统构建

2023-06-25申明浩庞钰标

申明浩 庞钰标

[摘要] 数据作为一种新的生产要素,通过赋能要素自由流动、加深产业协同和提升科技创新水平,在构建粤港澳大湾区创新生态系统中发挥着重要的正外部性作用。粤港澳大湾区创新生态系统的演化走向,应是由封闭到开放、由割裂到协同共生,最终形成多元制度、开放包容型创新生态系统。当前,数据赋能大湾区创新生态系统,存在数据要素跨境流动的“三元悖论”理论难题、数据产权确立和价值评估问题、数据交易平台建设不足等制约因素。应确保数据要素在粤港澳大湾区内有序流动,赋予创新主体数据要素经营权的激发其创新活力,构建服务型数据交易平台以营造良好的创新创业环境,进而构建协同开放的数字化创新生态系统。

[关键词] 数据要素 粤港澳大湾区 创新生态系统

[中图分类号] F49 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2023)03-0080-08

[基金项目] 国家社会科学基金重大项目:粤港澳大湾区数据要素跨境流动路径研究(21&ZD123)。

[作者简介] 申明浩,广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院院长、教授、博士、博士生导师,研究方向:数字经济;庞钰标(通讯作者),广东外语外贸大学经济贸易学院,研究方向:产业经济。

一、引 言

近年来,随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术正以惊人的速度不断发展,数据作为一种新的生产要素成为各国经济发展的重要引擎(谢康 等,2020)。作为全球领先的经济体之一,中国的发展也离不开数据要素的推动。最新数据显示①,2022年中国大数据产业规模达到1.5万亿元,同比增长18%,体现出大数据乘数效应正在加速释放。数字经济已经成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

粤港澳大湾区要成为高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地,打造全球影响力的国际科技创新中心,必须充分发挥数据要素的正外部性作用,构建完善的创新生态系统。近年来,粤港澳大湾区科技创新合作不断深化。数字经济时代,数据要素赋能有助于打通大湾区内各领域之间的“信息孤岛”,促进数据的共享和交流,提升产业升级和科技创新能力,推动大湾区向世界一流的科技创新中心转型。如何有效利用数据这一新的要素,赋能大湾区创新生态系统构建,是新时期湾区发展需要研究的重点议题。

二、数据赋能粤港澳大湾区创新生态系统构建的逻辑机理

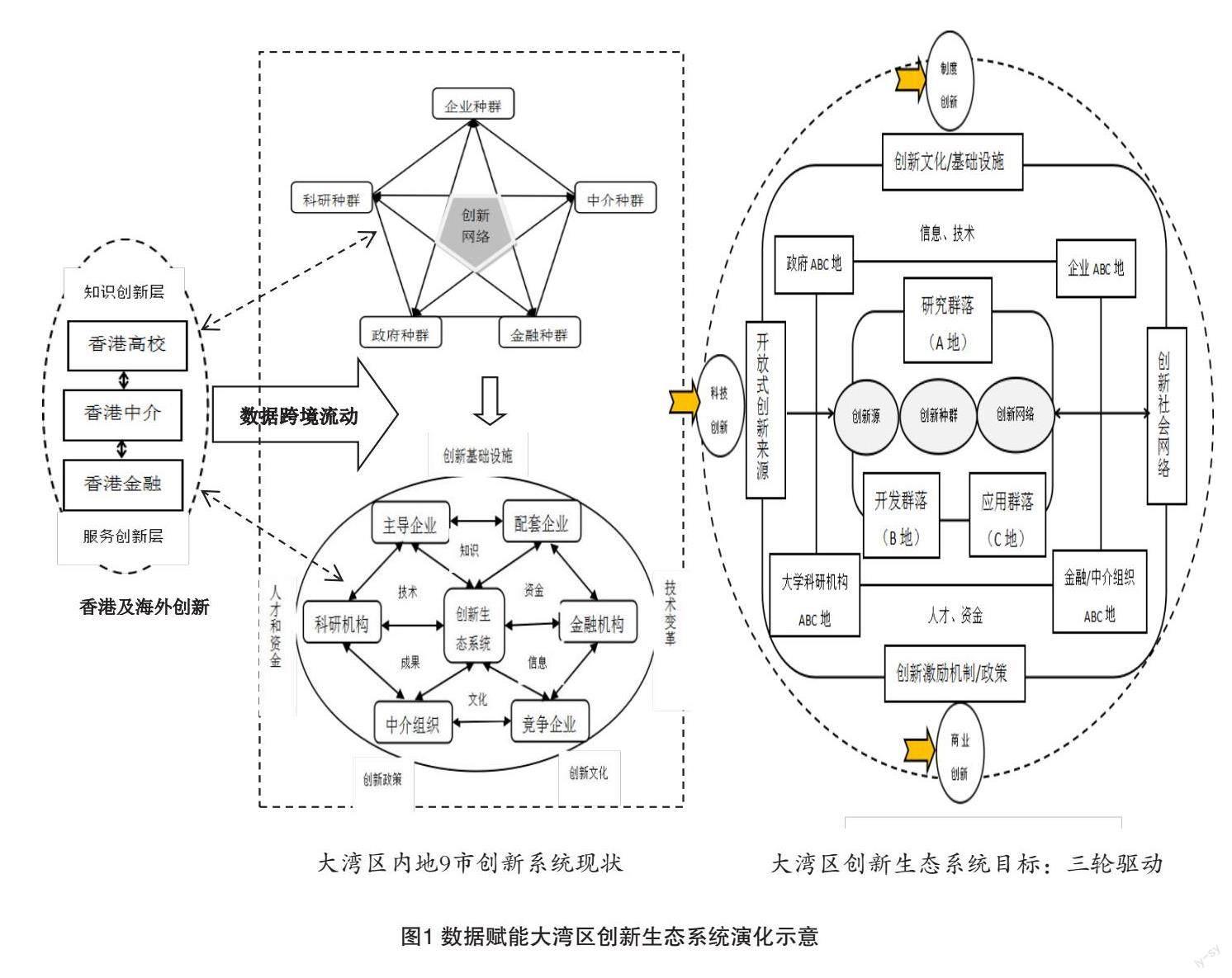

本文认为,粤港澳大湾区创新生态系统具有独特性,其在创新主体融合创新要素进行价值创造的过程中,更加强调“一国两制”的异质性,以具有持续国际竞争优势的企业群落为系统“核”,多元包容制度下多元主体参与,多种创新方式并进,持续优化大规模用户和厂商的“创新需求—投入—产出—商业化”生态反馈系统。该系统以多种战略性新兴产业为主导,多维网络化协同化治理为方式,立足广—深—港—澳科创走廊等创新空间,形成“创新源→创新群落→创新网络→创新生态系统”的共生演化机制,促进“科技创新—制度创新—商业创新”三轮驱动。

粤港澳大湾区现有的创新生态系统经历“前店后厂”“厂店合一”、CEPA框架等阶段后形成,已具备世界上最完备的制造业产业链、世界一流学科群和区域信息基建优势。在建设数字中国的背景下,要充分挖掘数据这一创新要素的生产动能,发挥数据要素在跨境流动、产业升级和科技创新方面的重要作用,进一步整合跨境区域创新基因,内外联通国内国际创新资源,构建粤港澳大湾区创新生态单元有机结合、产业分工交换合理和科技水平一流的创新生态系统。

(一)數据赋能要素自由流动,加快生态单元有机结合

创新生态系统共生是一种从生态学角度演化而来,强调各种共生单元之间相互作用、互动演化后的整体状况的表现方式(桂起权和陈群,2014)。粤港澳三地形成人员流动、商品流动、资本流动、技术流动的全要素自由流动现代经济体系,构建要素市场深度融合、开放、合作的一体化新体制,是促进粤港澳大湾区创新生态系统健康发展的关键路径。而数据要素具有非竞争性、部分排他性和外部性等技术经济特征(蔡跃洲和马文君,2021),当信息流在系统内快速自由流动时,有助于提升区域全要素生产率,促进创新生态系统中的各行为主体深入交流。

首先,数据要素所具有的非竞争性和易复制性特点,使其在各区域之间流动可以加深技术流、人才流、物质流和资金流之间的关联程度,提高生产要素之间的流动效率。一方面,数据作为一种生产要素可以用于生产、流通和管理等各种经济活动,利用数据可以提高其他生产要素的效率,从而发挥乘数效应提高生产效率(洪银兴和任保平,2023)。数据可以帮助企业更好地了解市场需求和客户行为,优化供应链、生产和仓储等方面的运营,提高产品和服务的质量和效率。同时,数据也可以帮助政府更好地制定政策和规划,促进资源配置和公共服务的优化,进一步增强经济的活力和竞争力。因此,数据在数字经济和实体经济深度融合中具有重要的乘数作用,可以推动经济的快速发展。另一方面,数据作为一种无形资产可以被广泛应用,当一个行为主体发挥数据的外部经济效应时,会给其他行为主体创造价值,从而产生辐射带动作用,提升整个区域的全要素生产率。随着数字技术的不断发展,粤港澳三地间的数据交流会更加便捷和高效,从而进一步加深生产要素在各区域间的自由流动,为各区域创新生态系统的构成提供更多的机会。在自贸区、CEPA、负面清单等实践背景下,粤港澳大湾区数据要素流动可以帮助企业和机构获取更多的市场信息和商业机会,进而根据市场需求和自身资源禀赋进行精细化定位和产品设计,提升自身竞争力。

其次,数据要素跨境流动可以助力企业、高校、科研院所、中介服务机构和金融机构等生态单元有机结合。“一国两制”下,粤港澳大湾区可以发挥两种制度的不同优势,让数据要素在大湾区的三个独立关税区中低成本跨境流动。数据跨境流动从多个角度加强市场生产要素之间的经济关联(广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院课题组 等,2022)。从资源配置的角度来看,当其协同网络优化结合算力算法时,可以进一步有效地掌握市场需求,及时了解消费者的需求变化,以便进行生产和供应调整。同时,算力算法优化也可以提高生产和供应链的效率,使得供需两侧的资源得到更加合理的分配和利用,从而实现资源配置效率的提升。从竞争效率的角度来看,通过对海量数据的分析可以获得更全面和准确的信息,使整个市场更加透明化和公平化,减少信息不对称引发的市场失灵,使贸易和投资活动更加透明和可预测,有利于生态单元之间的信任建立。

(二)数据赋能产业协同,促进湾区合理分配产业分工格局

协同创新理论认为,任何一个人或组织都无法独立完成所有的创新活动,只有通过创新要素之间的合作、协调和共享资源,才能实现更加高效、快速的创新(解学梅和刘丝雨,2015)。粤港澳构建区域协调发展机制,需要从优化产业分工布局、培育利益共享的产业价值链、促进产业协同发展着手,数据要素跨境流动可以助力粤港澳三地的产业互补性,加快产业资源的跨区域流动、整合与运营,推动粤港澳城市群产业的战略升级及融入全球价值链的高端位置。

首先,数据在产业互联网平台的使用会提高全产业链效率,驱动更多产业高效协同(江小涓和靳景,2022)。从企业内部来看,数据要素可以将生产和供应链上的信息数字化、共享和实时更新,使得各个环节之间的信息传递更加便捷和高效,从而提高生产和供应的协同效应。从产业内部来看,数据要素跨境流动使企业之间的联系可以在数字化平台上实现,不再受制于地理位置和空间关系(陈晓红 等,2022)。通过互联网、云计算和视频会议等技术,企业可以在粤港澳任一地区实现实时沟通合作。从产业集群角度来看,数字技术的发展可以促进产业集群内企业之间的协同效应。通过数字化平台和数据共享等技术,产业集群内的企业可以更好地合作,分享资源和信息,提高生产效率和产品质量,促进产业集群的共同发展。因此,数据要素流动有助于具有互补性创新要素的主体间协作,通过协调整合机制,形成技术研发与创新产出,促进区域经济可持续发展。

其次,构建充满活力的创新生态系统的关键,在于通过数据流动调整城市群产业结构,合理分配产业分工格局。向晓梅和杨娟(2018)认为,产业协同发展的前提条件是区位优势和资源禀赋。改革开放以来,粤港澳大湾区凭借独特的区位优势,已经构成了产业结构互补性强的城市群。当前,数字技术的应用可以大幅提高生产效率,发挥自身资源禀赋,使企业更加专注于自身的核心业务,从而使区域之间的分工更加明确。比如,香港发挥其国际金融中心的优势,带动大湾区内部香港—深圳—广州的金融服务业产业发展,《2022年全球创新指数报告》显示,香港—深圳—广州的国际科技创新中心的优势突出,在全球百大科技集群榜单中排名第二。除此之外,还有深圳—东莞—广州的电子信息、生物技术和新能源产业集群、中山—江门—肇庆的汽配和五金产业集群、广州—佛山的汽车、家电和机械产业集群。

(三)数据赋能科技创新水平提升,助力湾区打造世界级科技创新基地

在各城市群分工合作的基础上,加强科技创新合作、开展更加广泛的科技创新活动,是构建粤港澳大湾区创新生态系统的主要方向。自CEPA實施以来,粤港澳大湾区科技合作不断加深,并取得多项成果,但存在的问题也不容小觑,主要包括缺乏统一的区域科技合作战略规划、协调机制和制度安排不够高效、科技资源整合不足、合作位于产业价值链的较低位置等。数字经济的快速发展使数据作为一种新的生产要素加速了信息传播,通过知识溢出效应,可以深化粤港澳三地的科技创新合作。

首先,数据能为科技创新提供丰富的信息资源。“琴澳通”跨境服务创新平台上线加速了知识和信息在粤澳两地的流通,有助于促进创新主体之间的学习和交流,有利于不同创新主体之间创新思想的碰撞,从而提高创新产出的可能性。信息共享效应为科技创新提供了更加开放、便捷、多元的生态环境,通过数字化和平台化手段,使企业之间享受知识溢出,加速技术创新产出。

其次,数据能够为科技创新提供强大的工具支持。现代科技创新需要使用大量的技术工具,如机器学习、人工智能、数据挖掘等。这些工具需要大量的数据支持,才能发挥最大效用。数字技术可以提高企业的生产效率和产品质量,减少成本和资源浪费,提高企业竞争力,赋能实体经济转型发展进而提升区域创新能力(田秀娟和李睿,2022)。

再次,数据可以促进科技协同创新。现代科技创新涉及的领域越来越广泛,需要不同领域的专家和团队协同合作,才能取得更好的科技创新成果。数据要素跨境流动可以提升粤港澳三地的开放共享程度,有利于将粤港澳大湾区打造成为全球科技创新高地。内生增长理论强调技术进步和知识创新对经济增长的影响(Robert and Lucas, 1993),数据要素带来的知识溢出效应和信息共享效应赋能科技创新推动新旧动能转换,可以提升粤港澳大湾区的科技创新水平。

三、数据赋能大湾区创新生态系统的演化走向

大湾区现有的创新生态系统是在“前店后厂”“厂店合一”、CEPA框架、自贸区等阶段的基础上形成的,长期以来,香港和澳门作为中国的两个自由港,在科技、金融、贸易、文化等方面与世界保持紧密的联系,拥有全球化资源和世界一流高水平大学,成为中国与世界要素流动的中转站。港澳地区及海外创新系统通过资源溢出效应助力湾区内地9市发展,目前湾区内地9市已经构建由政府种群、金融种群、中介种群、科研种群和企业种群所组成的创新网络,这种联结网络为生态系统的成员之间提供了共生条件,初步形成一种良好的创新创业生态环境。创新生态系统内生态主体间既会有激烈的竞争,也会有大量基于比较优势的分工与合作,并且这种合作不是简单的协作或联合,而是形成一种建立在长期信任基础上的深度融合、互利互惠的创新共生体。湾区内部优质的高等教育机构和科研机构为多元化的产业结构提供人才和技术支撑,各级政府在创新领域给予了强有力的政策支持和资金投入,如广东出台《关于支持实施深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点的若干措施》,为企业提供税收、融资等多方面的支持,鼓励企业在大湾区内发展。

亚当·斯密提出,一个国家的产业与劳动生产力的增进程度如果是极高的,则其各种行业的分工一般也达到极高的程度。粤港澳大湾区各地区根据自身资源禀赋进行分工合作,而后通过交换和互通有无促进整体生产率的提高。在数据作为一种新的创新要素的背景下,数据可以突破地理空间界限,促进各生态单元之间的物质交换,从而共生演化为“多元制度、包容开放的新型湾区创新生态系统”(图1)。大湾区的合作伙伴不仅遍布国内,还与世界各地的科技创新中心建立了紧密的联系。香港和澳门作为连接内地和国际市场的重要门户,已经具备了完备的科研基础设施和繁荣的创新生态系统。未来应通过数据要素跨境流动将湾区内地9市与港澳地区的创新市场从割裂状态升级为协同状态,将创新生态系统由封闭式发展转化为开放式发展。吸收港澳及海外创新系统的全球化资源,通过数据要素的非排他性,促进三地创新主体和应用群落共生演化、协同成长,形成“科技创新—制度创新—商业创新”的三轮驱动模式。驱动信息技术和人力资本在政府、科研机构、企业、金融和中介组织等共生单元之间有序流动,加深创新种群之间的协同效应,共生演化为一种开放式的创新网络系统。

四、数据赋能粤港澳大湾区构建创新生态系统的制约因素

粤港澳大湾区的创新资源和产业资源互补性较强,是打造一流创新生态系统的前提条件,但从“创新潜力”到“创新繁荣”,再到“创新领先”这一完备的创新生态系统中,每一步还要辅以更多条件,该系统任一条件的改变都有可能影响区域创新的结果。由于粤港澳三地创新资源和要素互联互通壁垒客观存在,有效发挥数据要素的正外部性作用可能会受到多种因素的制约。

1. 大湾区数据要素跨境流动面临的理论难题——“三元悖论”

克鲁格曼在开放经济下的政策选择问题中提出“三元悖论”的原则,即一国不可能同时实现资本自由流动、汇率稳定和货币政策的独立性,最多能同时实现两个目标,而放弃另一个目标。推演至数据跨境流动中,在一定的时间和空间内,一国的数据跨境自由流动、数据保护权和数据安全三项目标不可能同时实现(广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院课题组 等,2021)。如,当国家重视国内数据保护的自主权时,可以保证数据要素在境内存储和传输上的安全,但是不利于数据在各国之间的自由流动。若在保证数据安全的前提下,使数据在多国政府中流动,则会削弱数据保护的独立自主权。聚焦于粤港澳大湾区,一方面,“一国两制”为数据要素跨境流动提供了天然实验平台;另一方面,三个法域为数据跨境流动增加了更多的障碍。目前,湾区内地9市的数据要素流动以数据安全为前提(王中美,2021),注重保护数据的自主权,跨境数据难以自由流动。

2. 数据产权确立与价值评估问题,阻碍其应用于湾区产业升级

数据是一种非物质资产,与传统的有形资产不同,不易界定其权益和所有权,这就可能导致技术转让和商业化过程中的法律纠纷,特别是在跨境合作中更加复杂。模糊的数据产品产权会降低企业推进数据产品化的动力,进而限制数据要素在各个使用场景中流通。在内地,数据产权主要受《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规的保护,但并未明确指出数据产权的归属问题。而根据港澳地区印发的《跨境资料转移指引:建议合约条文范本》和《个人资料保护法》,香港和澳门鼓励数据共享和开放,明确规定数据产权的归属问题需要在数据共享协议中体现。首先,粤港澳三地对于数据产权归属问题上的差异,以及缺乏明确的数据产权制度和保护机制,可能会降低数据的价值及其效能的发挥,导致科技成果的转化受阻。相较于日本和欧美国家高达70%和30%—40%的成果转化率,中国仅有约10%的转化率,极大地影响了粤港澳大湾区政产学研合作的发展空间。其次,数据价值的评估问题也是一個挑战。当前数据要素在粤港澳三地流动时关键在于保护数据的隐私。湾区内部通过技术支撑数据安全流动的保障条件还须进一步优化,如数据的脱敏技术和加密技术等。精准的数据价值评估可以帮助投资者和企业家更好地理解技术的商业潜力,提高技术转化的成功率。但是,数据价值的评估涉及多种因素,包括数据的质量、可靠性、使用场景等,这些因素往往不易准确评估,进而阻碍高校科技成果的转化和粤港澳大湾区的产业升级。

3. 数据交易平台建设不足,制约创新生态系统优化

“一国两制”背景下,粤港澳三地行政边界导致数据跨境流动还存在区域间规则不衔接、标准不统一和监管机制不明晰等问题。从数据平台建设的角度来看,数据具有资产的专用性,作为一种信息资源,其本身并不具备价值,只有赋能在平台上才能转化为资产。具体来说,数据只有在能够被有效管理、存储、加工、分析和应用的平台上,才能够被充分利用,创造出新的商业价值。但目前粤港澳大湾区中心城市与节点城市在数据交易平台的发展上存在较大差距,未能完全发挥数据要素产生的正外部性作用,从而制约创新生态系统优化。广州、深圳已经建成数据交易所,同时深圳在积极推进数字经济创新发展试验区的建设工作,《广东省数字政府改革建设2022年工作要点》指出,要健全大湾区数据基础设施体系,旨在整合大湾区内部的数据资源,提供跨领域、跨地区的数据交易服务。相对而言,江门、中山和肇庆等城市的数据交易平台发展不完善,各地区大数据交易平台未能形成综合优势,导致难以真正实现平台化、规模化、产业化发展,无法有效发挥数据交易平台的功能优势。从跨部门和跨行业合作的角度来看,创新生态系统需要跨部门和跨行业的合作,才能实现数据要素的最大价值。但是这种合作可能受到政治和经济方面的限制,使得数据跨境流动规则无法有效衔接,进而无法充分发挥数据要素促进地区经济增长和创新生态系统构建的正外部性作用。数据资源无法在综合性平台上共享,意味着处于“数据孤岛”的使用者可能无法获得有关客户行为、市场趋势或竞争对手的信息,限制创新单元的分析和决策能力,从而制约整个大湾区创新系统优化水平。

五、数据赋能大湾区

创新生态系统构建的路径

开放性和协同性是创新生态系统的重要属性,开放程度的提高可以提升创新生态系统的竞争力和创新能力,协同意味着人流、物流、信息流和资金流在创新主体之间的有效流通。大数据和人工智能等技术已经突破传统系统边界,数据要素的共享和开放一定程度上代表创新生态系统协同发展的优劣。在数据作为一种新的生产要素的时代背景下,深化粤港澳三地合作,打造世界一流的创新经济湾区,应确保数据要素在粤港澳大湾区内有序流动的前提下,赋予数据要素经营权,激发各创新主体的创新活力,进而以数据资产化为方向,在粤港澳大湾区内构建数据交易平台,更好发挥数据要素的正外部性作用。

(一)加强数据共享和开放,确保大湾区跨境数据安全、有序流动

数据要素跨境流动的关键在于安全和主权问题,结合中国的信息安全制度,在面临数据要素跨境流动的“三元悖论”时,粤港澳大湾区应以数据安全为前提,保障数据在三法域之间的跨境流动,激发数据要素价值。首先,增加大湾区与其他国家的数据贸易往来,提升大湾区创新生态系统的国际竞争力。香港作为连接内地和世界的关键渠道,建议将其建成国际数据安全港,可先在北部都会区试点成立负责数据传输加密的职能部门,在特定地区实施《数据安全法》和《网络安全法》,进行公民数据出境安全评估工作,避免在数据传输阶段出现数据泄露和篡改等安全事件,为众多企业、机构和个人探索一条合规的跨境数据传输路径。发挥香港在法律、人才、基建、科技等方面的优势,在保障数据安全的前提下进行跨境流通,助力香港打造全球信息中心。其次,参照欧盟GDPR,粤港澳三地组建联合数据监管机构,签署大湾区内部的数据共享协议,制定大湾区内部统一的数据要素流动制度。明确规定数据规则衔接和数据保护方面的政策和法规,确保数据要素在各个层面安全、合规、有序流动。

(二)明晰数据要素产权,激发企业和科研机构的创新活力

数据权利人通过行使权利,能够更主动地参与数据资源的配置、流通和收益分配,从而确保数据资源的有效利用。他们的参与和决策能够避免数据的浪费和滥用,促进数据的有序流通,激发创新和创造力,并从中获得经济回报,进而提高数据资源的利用效率。可参照《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,在粤港澳大湾区内建立数据要素“三权分置”的产权制度,即通过明确规定数据资源持有权、数据产品经营权和数据加工使用权的划分,解决市场失灵问题,激发企业和科研机构将无形数据资源转化为有形数据产品的内在动力,推动整个大湾区数据市场的供给侧结构性优化。第一,赋予数据要素型企业产品经营权,带动整个产业链数字化发展。通过头部技术密集型企业与劳动密集型企业之间的数据产品交易,推进数据产品供给侧的技术创新和数据产品需求侧相关企业的数据化改造升级,进而建设智能工厂、大灯工厂、数字车间等一系列产业数字化项目。同时,加强数字技术在服务业中的应用和创新,促进数字经济和服务经济的融合发展,提升服务质量和效率。第二,提升科研机构的成果转化能力。粤港澳大湾区应在国家超级计算广州中心、深圳中心的基础上,鼓励科研机构和数字龙头企业建设形成数字基础设施网络,提升算例、算法、数据的协同能力,推动数据要素和技术要素的深度融合。建立产学研用协同创新机制,加强产业与科研院所、高校等研发机构的合作,形成产学研用联盟。通过科研院所和高校开展前瞻性、基础性、关键性研究,为产业提供技术支撑和智力支持,提高科技成果的市场化、产业化水平。第三,支持跨境数据合作项目,拓展数据开发应用场景,以促进商业生产模式创新和粤港澳三地协同发展。利用湾区内部自由贸易试验区制度型开放平台的试验田,激发企业和科研机构的创新活力,扩大粤港澳大湾区在全球数据合作中的影响力和地位。

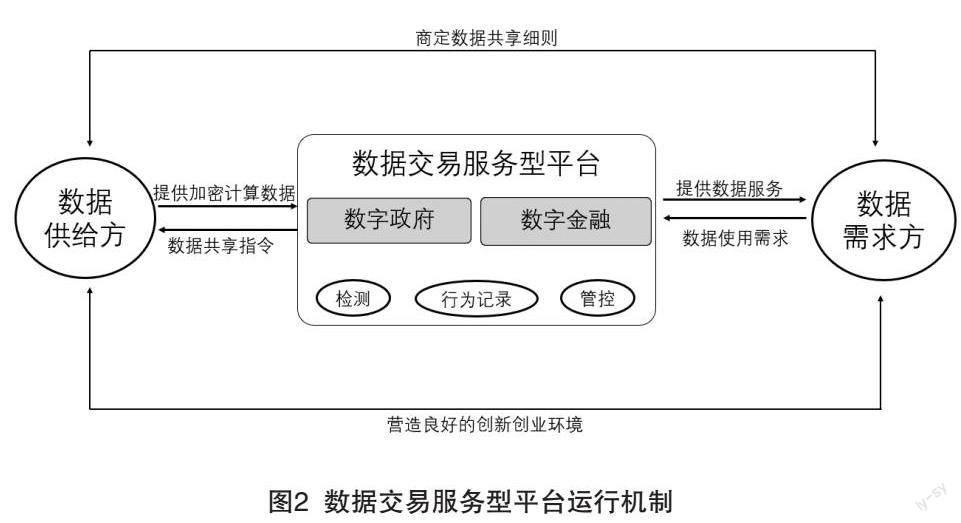

(三)打造数据交易服务型平台,营造良好的创新创业环境

以政务服务互通和信用服务互通为基础,在内部区块链上形成交易行为记录并加强数据安全检测和数据可定位式管控,为数据供给方和数据需求方搭建交易成本较低的服务型平台(图2)。首先,在数字政府的建设中要确保数据采集、存储、维护、输出的安全责任,评估重要数据跨境流动的合规程度,发挥有为政府的作用,制定统一的数据交易规则。在数字金融跨境服务中,可以考虑设立前海跨境金融沙盒试点,允许深港电子身份证互认,促进跨境双向信息互通。其次,实现不同地区数据交易平台之间的信息交换,使不同地区的数据能够实现快速、安全的交换和共享。加快在前海、南沙、横琴等自贸试验区建设数据交易中心,与国际数据交易平台接轨,确保数据能够无缝地在广—深—港—澳科创走廊等创新空间内流动,助力数据要素的资源属性转化为资产。同时,提升江门、中山和肇庆等城市的网络基础设施水平,防止数字鸿沟影响大湾区的协同发展,为跨境数据流动提供更为便捷和高效的通道,促进跨境数字贸易的发展,提升大湾区的经济竞争力。再次,通过税收、补贴、转型支持等方式,建立企业失败的善后机制和退场机制,鼓励企业进行结构性调整和转型升级,营造良好的创新创业环境。在市场经济中,企业的失败和退出是常态,而善后机制和退场机制的建立可以为企业提供更多的安全感,有效降低企业的沉没成本,减少企业失败对整个经济和社会的负面影响,增加创业者和投资者的信心,从而促进经济的可持续发展。

[参考文献]

[1] 蔡跃洲,马文君.数据要素对高质量发展影响与数据流动制约[J].数量经济技术经济研究,2021,38(3):64-83.

[2] 陈晓红,李杨扬,宋丽洁,等.数字经济理论体系与研究展望[J].管理世界,2022,38(2):208-224+16.

[3] 广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院课题组,申明浩,申么,等.数据跨境有序流动何以赋能统一大市场建设——基于粤港澳大湾区建设视角分析[J].国际经贸探索,2022(11):82-94.

[4] 广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院课题组,申明浩,滕明明,等.数据要素跨境流动与治理机制设计——基于粤港澳大湾区建设的视角[J].国际经贸探索,2021(10):86-98.

[5] 桂起权,陈群.从复杂性系统科学视角支持共生与协同[J].系统科学学报,2014,22(1):9-15+20.

[6] 洪银兴,任保平.数字经济与实体经济深度融合的内涵和途径[J].中国工业经济,2023(2):5-16.

[7] 江小涓,靳景.數字技术提升经济效率:服务分工、产业协同和数实孪生[J].管理世界,2022,38(12):9-26.

[8] 解学梅,刘丝雨.协同创新模式对协同效应与创新绩效的影响机理[J].管理科学,2015,28(2):27-39.

[9] 柳卸林,丁雪辰,高雨辰.从创新生态系统看中国如何建成世界科技强国[J].科学学与科学技术管理,2018,39(3):3-15.

[10] 田秀娟,李睿.数字技术赋能实体经济转型发展——基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J].管理世界,2022,38(5):56-74.

[11] 王中美.跨境数据流动的全球治理框架:分歧与妥协[J].国际经贸探索,2021,37(4):98-112.

[12] 向晓梅,杨娟.粤港澳大湾区产业协同发展的机制和模式[J].华南师范大学学报(社会科学版),2018(2):17-20.

[13] 谢康,夏正豪,肖静华.大数据成为现实生产要素的企业实现机制:产品创新视角[J].中国工业经济,2020(5):42-60.

[14] Acquisti, A., Taylor, C. and Wagman, L.,“The Economics of Privacy”, Journal of Economic Literature, 2016,54(2):442-492.

[15] Robert, E. and Lucas, L.“Making a Miracle”,Econometrica, 1993,61(2):251-272.

Abstract: As a new factor of production, data plays an important positive externality role in building an innovation ecosystem in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area by enabling free flow of factors, deepening industrial collaboration and enhancing technological innovation. The innovation ecosystem in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area should evolve from closure to openness, from fragmentation to synergism, and eventually form a multi-institutional, open and inclusive innovation ecosystem. At present, the data enabling innovation ecosystem in the Greater Bay Area faces constraints such as the “Trinity paradox” theoretical problem of cross-border flow of data elements, the establishment and value assessment of data property rights, and the insufficient construction of data trading platforms, etc. It is necessary to speed up the orderly flow of data elements within the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, empower innovation entities with the right to operate data elements to stimulate their innovation vitality, build a service-oriented data trading platform to create a favorable environment for innovation and entrepreneurship, and thus build a collaborative and open digital innovation ecosystem.

Key words: Data Elements; Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; Innovation Ecosystem

(收稿日期:2023-04-23 責任编辑:赖芳颖)