粤港澳大湾区创新资源优化配置分析

2023-06-25丁焕峰

[摘要] 创新资源配置是促使创新体系构成要素间交互学习和发挥效能的关键,有利于提升国家/区域创新体系整体效能和实现高水平科技自立自强。粤港澳大湾区创新体系是我国最具代表性的高质量区域创新体系,具有引领示范作用。提升粤港澳大湾区创新体系整体效能,需要发挥竞争市场机制和新型举国体制作用来配置创新资源,优化国家战略科技力量定位和布局、健全产业创新分工体系、创新空间格局和完善较强支撑力的创新创业服务体系,加强基础研究,建设创新高地,重视实体经济,统筹区域协调,优化创新环境吸引人才集聚。

[关键词] 优化配置创新资源 粤港澳大湾区 区域创新体系整体效能

[中图分类号] F127 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2023)03-0059-08

[基金项目] 国家社会科学基金重点项目:科技自立自强目标下中国创新资源空间配置优化研究(22AJY011)。

[作者简介] 丁焕峰,华南理工大学产业与城镇发展研究中心主任、教授、博士生导师,研究方向:创新经济地理学。

一、引 言

新时代以来,党和国家重视强化国家战略科技力量和提升国家创新体系整体效能。党的二十大报告强调“健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,……,提升国家创新体系整体效能”。面对美国等西方国家技术“卡脖子”和新一轮科技革命与产业变革,国家创新体系建设要服务于多样化的国家战略需求,如实现高水平科技自立自强,提升国家创新体系整合能力,满足国家转型发展、安全可控需求等。提升国家创新体系整体效能,既要强化企业科技创新主体地位,充分发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、创新资源配置的决定作用,又要健全新型举国体制,满足国家重大战略需求,在国家层面决定战略性资源的投向,强化国家战略科技力量,更好发挥国家和有为政府的作用。

建设科技强国,必须有一批引领性的国际科技创新中心,国家创新体系需要内生于中国产业升级和区域发展实际,克服在创新共同体缺失和信息能力不足导致国家创新体系与高水平科技自立自强不协调的短板(封凯栋,2022),从产业创新体系和区域创新体系两方面予以完善,是提升国家创新体系整体效能的重要途径。提升创新资源配置效率是高水平建设粤港澳大湾区国际科技创新中心的关键,但目前粤港澳大湾区还存在一些制约创新体系效能提升的因素,如基础研究不能有效支撑关键核心技术突破、创新资源不能有效向战略性产业转移、大湾区各城市创新有效协同水平不高、创新资源跨境流通还面临一些障碍等。

有关国家与区域创新体系建设和创新资源优化配置的文献,已有丰富积累。Freeman(1987)把國家创新体系定义为公共和私营部门的机构网络,其活动目标是启发、引进、改进和传播新技术,制度设计在国家范围内联结并平衡各创新环节(李正风 等,2019),是制度、组织、技术创新综合作用的结果(OECD,1999);一般将国家创新体系归纳为三个方面:商业环境、规制环境和创新环境,其核心是生产、传播和采用新技术,目的是提升创新能力和效率(孙玉涛 等,2022);Lundvall(1992)指出国家创新体系是在国家范围内通过产生、扩散和利用新知识产生经济效益中相互作用的要素和关系。面向国家发展战略需要,国家创新体系在不同时期有不同的功能分类(冯泽 等,2021;欧阳峣,2017)。区域创新体系是国家创新体系的重要组成部分,服务于区域竞争力提升和新型产业发展(Asheim 等,2019)。加大创新资源在基础研究方面的投入力度,直接影响后续应用研究与试验发展等创新流程的产出(Acemoglu 等,2016;Liu 等,2021)。已有研究提及我国目前R&D经费在研发活动配置方面存在优化空间(谢富纪,2020;陈曦 等,2021;陶长琪 等,2021)。创新资源是直接关乎国家创新体系整体效能提升的重要战略资源(邓若冰 等,2022),不仅存在创新发展的“索洛悖论”(余泳泽 等,2015),还面临空间非均衡发展的问题(Akinci,2017)。在Hsieh et al.(2009)及Aoki(2012)的框架下,靳来群 等(2019)和王文 等(2020)借助资源空间错配概念反向揭示创新资源配置效率。国内学界普遍认为政府和市场是我国科技资源配置模式的主导类型(王蓓 等,2011)。Lundvall(1992)强调创新积累来自于企业的不断学习与搜索,提高企业的学习能力,促进企业的进一步发展(Arundel et al.,2007;郑江淮 等,2020)。

在已有文献研究的基础上,本文以粤港澳大湾区创新体系为例,拟回答以下三方面的问题:其一,如何科学理解与评估区域创新体系整体效能?其二,创新资源优化配置如何影响区域创新体系整体效能?其三,新型举国体制下,如何通过优化配置创新资源提升区域创新体系整体效能?

二、高质量区域创新体系是提升

国家创新体系整体效能的重要内容

(一)国家创新体系及其整体效能

我国国家创新体系理论研究和实践探索经历了引入期、探索期、发展期和新时期四个阶段。国家创新体系(National Innovation System,NIS)通常是指由参加新技术发展和扩散的企业、大学、研究机构及中介组成的,为创造、储备及转让知识、技能和新产品的相互作用的网络系统(OECD,1999)。本文强调的国家/区域创新体系主要包括国家研究实验体系、产业创新体系、区域创新体系和创新创业服务体系(穆荣平,2020);而创新资源主要指为创新产出而需要投入的人、财、物、数据等资源。国家创新体系建设涉及创新主体、创新平台、创新资源、创新环境等方面,本质上是创新资源在不同主体、平台、环境等方面的系统互动整合与配置体系,不断满足创新型国家与科技强国建设的多样性开放性的国家战略需求。自20世纪90年代以来,伴随着我国科技体制改革的不断深入,不同阶段国家创新体系研究与实践主题不同:引入期探讨国家创新体系内涵与功能、探索期对知识经济时代国家创新体系建设进行深入分析、发展期强化自主创新体系建设研究、新时期着重于创新驱动发展战略下创新能力与开放合作研究(冯泽 等,2021)。

提升国家创新体系整体效能,必须服务于国家高质量发展这个首要任务。创新是创新体系要素间交互学习的过程。德鲁克(1966)认为,效能(effectiveness)是去做(并完成)正确事情的能力。国家创新体系建设要服务于多样化的国家战略需求。目前,我国国家创新体系建设的重要使命是实现高质量发展和完成中国共产党的中心任务(全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴),衡量国家/区域创新体系整体效能就看完成使命的程度,体现为完成使命的效率、效果、效益。

(二)高效合理的区域创新体系是提升国家创新体系整体效能的重要体现

高质量区域创新体系需要优化配置创新资源,发挥国家战略科技力量在区域承担国家研究实验体系、产业创新体系、区域创新体系和创新创业服务体系等建设中的关键作用。优化创新资源配置和强化国家战略科技力量,是提升基础研究能力、国家创新能力和区域创新体系整体效能的关键。实现高水平科技自立自强和提升自主创新能力最终体现在产业和空间两个层面,国家创新体系行为主体的创新绩效最终也体现为产业高质量发展和空间互动协调等方面。创新资源在产业部门间和空间区域间的优化配置是提升产业创新能力和创新空间合理布局的有力抓手,国家创新体系在产业和空间两个层面的高质量优化,是提升国家创新体系整体效能的重要支撑力量和表现。把握和引领未来产业发展的技术领域,强化企业科技创新主体地位,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,需要强化重点区域赋能,优化区域创新协调机制,大力推动各具特色的区域创新体系建设。

区域创新体系也是国家创新体系建设的有效工具。不同区域的创新能力和绩效存在较大的差异,对跨空间的活动和经济发展分布不均等原因的探讨,是区域经济学及创新地理学最为关注的话题,创新资源在产业部门和空间区域优化配置是国家创新体系的重要表现形式,如何系统整合产业和空间局部创新能力,是提升国家创新体系整体效能的关键。

(三)粤港澳大湾区创新体系是国家最具代表性的高质量区域创新体系

粤港澳大湾区的战略定位之一是建成具有全球影响力的国际科技创新中心。主要内容在于瞄准世界科技和产业发展前沿,构建开放型区域协同创新共同体,打造高水平科技创新载体和平台,优化区域创新环境,激发创新主体活力,建成全球科技创新高地和新兴产业重要策源地。粤港澳大湾区创新体系质量较高,主要体现在:一是具有雄厚的产业基础。粤港澳大湾区已是中国乃至全球制造中心,产业体系完备,经济互补性强,具备新兴产业集中发展的产业基础。二是具有较为丰富的创新要素。粤港澳三地科技研发、转化能力突出,拥有一批在全国乃至全球具有重要影响力的高校、科研院所、高新技术企业和国家大科学工程,具备新兴产业发展的创新基础。三是创业氛围浓厚。粤港澳大湾区已然成为全球创业最多的城市群,逐步成为全球创客中心,不断涌现改变世界的大企业,浓厚的创业氛围为新兴产业发展提供了创业土壤。四是国际化水平领先。香港是全球最自由的经济体之一,澳门作为世界旅游休闲中心,将中国与葡语国家商贸合作服务平台的作用不断强化,珠三角九市是内地外向度最高的经济区域和对外开放的重要窗口,高水平的国际化有助于产业发展要素的集中。五是具有较为发达的科技金融。粤港澳大湾区拥有香港、深圳和广州三大金融重镇,集聚了三大证券交易所,全球诸多银行、保险、证券等跨国金融巨头,风险投资极其活跃,能够为新兴产业发展提供足够的金融支撑。六是粤港澳合作机制不断完善。粤港澳正加快深度融合,已达成合力打造国际科技创新中心、促进生产要素便捷流动、完善合作机制等共识,着力推动大湾区建设框架协议各领域的合作,有助于协力推动新兴产业发展。

港澳科技力量是国家战略科技力量的重要组成部分。2021年,习近平总书记在两院院士大会上强调,“国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业都是国家战略科技力量的组成部分”。李正风(2022)从国家、战略和科技力量三个方面,探讨了如何准确全面理解国家战略科技力量的丰富内容,强调要充分认识国家战略科技力量的多样性、复杂性和开放性。粤港澳大湾区是我国构建新发展格局的重要枢纽,港澳科技力量是国家战略科技力量的重要组成部分,港澳科技力量的国际化能有效应对国家不断变化的战略需求,我们需要立足粤港澳大湾区创新资源禀赋,推动“国家战略科技力量+企业技术创新能力+世界级先进制造集群”融合发展,积极探索国家战略科技力量区域组织模式与运行机制。

三、提升区域创新体系整体效能的创新资源优化配置:一个分析框架

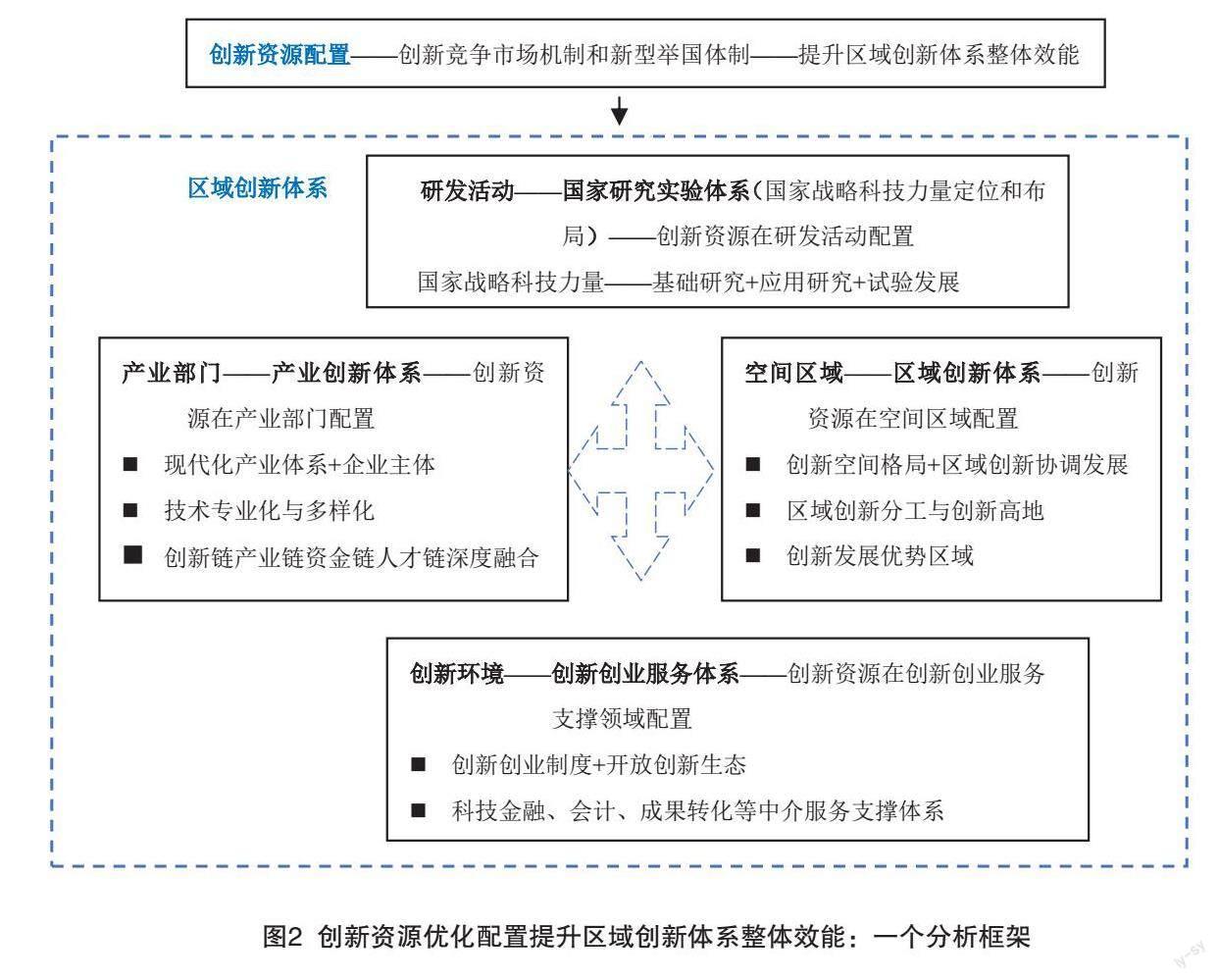

为有效提升粤港澳大湾区创新体系整体效能,本文提出“两个体制机制,四个领域配置”的创新资源配置框架(图1)。融合创新资源配置的两种体制机制(创新竞争市场机制和新型举国體制)优势,聚焦四个维度(研发活动、产业部门、空间区域和服务体系)配置创新资源视角,强调资源配置是创新主体交互学习的重要抓手,从优化配置创新资源角度寻求提升区域创新体系整体效能的体制机制和策略路径。

(一)两种体制机制:创新竞争市场机制和新型举国体制

国内外发展变化要求提升国家和粤港澳大湾区创新体系整体效能。中国经济实力和创新能力的快速提升挑战了美国在现行国际经济体系中的主导地位,以美国为首的西方国家加大遏制中国力度,导致核心技术要不来、买不到。百年未有之大变局加速演进、新一轮科技革命和产业变革深入发展、国际力量对比深刻调整背景下,为完成党的二十大报告明确提出的中国共产党的中心任务和实现高质量发展目标,在积极融入国际经济体系和国际创新网络的基础上,国家创新体系必须转型,更好发挥有效竞争市场和新型举国体制配置创新资源作用。研究创新竞争市场机制和新型举国体制各自功能、有效作用领域、互补的可能性及必要性等,发挥集中力量办大事的制度优势,强化国家战略科技力量,提升国家及粤港澳大湾区创新体系整体效能,实现高水平科技自立自强。

1. 创新竞争市场机制

创新经济持续发展的制度性条件是“受组织的”市场机制。有效的竞争市场机制可以对技术研发方向、路线选择、要素价格、创新资源配置等发挥决定性作用,充分调动企业创新市场主体作用。坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,发挥有效市场在创新资源配置中的决定性作用,应对有限理性,满足多样化且不断变化的国家战略需求。封凯栋(2022)认为“受组织的”市场机制是超过狭义市场规则的协调性机制,包括产业内、产业间、厂商与用户间、政产学研等不同部门之间等多元主体的协调。熊彼特“创新性破坏”范式主要体现为三个重要理念(Aghion 等,2020):创新与知识传播是增长过程的核心;创新依赖激励和财产权利保护;创造性破坏是指新的创新让以往的创新变得过时。创新活动的互动性、创新竞争演进性、创新本地性和社会性等表明创新竞争经济中不存在完美的市场机制,一个“受组织的”、持续失灵的市场机制才是创新经济得以持续保持活力的原因。充分发挥粤港澳大湾区高效市场竞争机制作用,激发企业创新活力,把创新资源配置到引领性强、效益高的战略新兴产业和创新效率高的地区。

2. 新型举国体制

健全新型举国体制,即国家动员战略资源配置到满足国家重大战略需求方向上,强化国家战略科技力量,更好发挥政府作用。国家/区域创新体系具有公共性、外部性、不确定性和超大市场规模门槛等特点,必须发挥新型举国体制优势进行原创性、引领性科技攻关,满足保障国家安全和塑造国家发展优势等国家重大战略需求。国家/区域创新体系建设需要具备战略意识,克服创新体系失灵,制定长期、持续和系统的规划与顶层设计,整合国家/区域创新体系中创新主体、创新基础、创新资源、创新环境等,健全新型举国体制,发挥有为政府的指导作用与大国优势。粤港澳大湾区是中国参与世界创新竞争的重要枢纽,应发挥新型举国体制作用,充分利用国家战略科技力量在基础研究和重大核心技术攻关方面的作用。

(二)创新资源四个领域配置:研发活动、产业部门、空间区域和服务体系

创新资源在研发活动、产业部门、空间区域和服务体系四个维度的配置是关键(图2),也是创新主体交互学习的重要抓手,决定了原创性创新技术能力、产业创新分工升级和区域创新分工格局,以及良好创新创业服务体系能力。要结合粤港澳大湾区创新体系实践,更好地建立产学研创新共同体和主体创新协同整合能力,提升国家/区域创新体系整体效能。

1. 创新资源研发活动配置。指创新资源在基础研究、应用研究与试验发展间的配置,国家战略科技力量既是研发活动的主力军,更是基础研究的核心主体。粤港澳大湾区是国际科技创新中心和综合性国家科学中心,部署了多个大型科学装置,是国家研究实验体系的核心区域和重要组成部分,集聚了高水平研究型大学、国家实验室、国家科研机构和科技领军企业等国家战略科技力量,港澳国际化科技力量也是国家战略科技力量的有效组成部分。创新资源在这些国家战略科技力量间优化配置决定了这些国家战略科技力量如何定位和布局。需要立足于粤港澳大湾区产业发展和国家战略科技力量研究领域,按照国家重大战略需求,优化这些国家战略科技力量定位和布局,综合协调基础研究、应用研究与试验发展。

2. 创新资源产业部门配置。实现高水平科技自立自强和提升自主创新能力最终体现在产业和空间两个层面,国家创新体系行为主体的创新绩效最终也体现在产业高质量发展和空间互动协调等方面。创新资源在产业部门间和空间区域间的优化配置,是提升产业创新能力和创新空间合理布局的关键;国家创新体系在产业和空间两个层面的高质量优化,是提升国家创新体系整体效能的重要支撑力量和表现。创新资源通常从边际贡献率低的产业部门向边际贡献率高的产业部门流动,形成创新资源在产业部门间优化配置,解决如何优化产业创新体系是提升粤港澳大湾区创新体系整体效能的关键。粤港澳大湾区制造业和金融等生产性服务业发达、国际化程度高、产业链创新链互补性强,创新资源在产业部门间的配置既要立足于竞争性市场机制,也需要重点关注关键核心产业部门,发挥新型举国体制在解决带动性强、“卡脖子”领域的作用,《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》明确巩固提升战略性支柱产业、前瞻布局战略性新兴产业、谋划发展未来产业的发展重点方向就是较好的体现。

3. 创新资源空间区域配置。创新资源在区域间流动是创新资源优化配置的重要方式,创新资源流动通过要素集聚效应、空间外溢效应等带来创新领先优势,形成区域创新体系,国际科技创新中心、区域科技创新中心等区域创新高地(创新发展优势区域)辐射带动国家创新体系整体效能提升。需要发挥粤港澳大湾区4个中心城市创新引擎和国际联络作用,建设广深港澳科技创新走廊,构建极点带动、轴带支撑的网络化空间格局;11个城市在创新发展方面各有所长,需要构建区域创新协调发展机制,促进基础研究、创新创业和产业发展有机融合。

4. 創新资源服务体系配置。创新创业服务体系也是创新资源配置的重要领域。营造鼓励、保护创新创造创业并容许失败的制度和文化氛围,促进公司治理规范。完善创新创业企业成立和发展的专业机构网络和产业组织生态。成功的创新经济体,需要辅导机构、众创空间、孵化器、加速器、法律服务机构、会计服务机构等专业机构网络组成的成熟和完善商业基础设施的强有力支撑,商业基础设施所提供的高质量服务,是企业创新创业增值和成功的重要支撑。完善开放合作与自由流动的要素市场,使贸易通关便利化,完善简化往来港澳商务签注工作规范与申办手续,集聚全球创新资源,主动融入全球创新网络。建立大型企业和快速成长的中小型企业共存的双重产业生态系统,鼓励大型企业积极购买中小企业的创新创业成果,为中小企业依托大型企业科学发展营造良好的市场环境。

创新资源配置有利于促使国家创新体系构成要素交互学习,是支撑提升国家/区域创新体系整体效能、实现高水平科技自立自强的关键手段,高水平科技自立自强需要优化国家战略科技力量定位和布局、合理的产业创新分工体系和创新空间格局,以及强支撑力的创新创业服务体系。

四、粤港澳大湾区创新资源优化配置路径

提升粤港澳大湾区创新体系整体效能,可以在加强基础研究、建设创新高地、重视实体经济、统筹区域协调、优化创新环境和吸引人才集聚六个方面进一步优化配置创新资源。

(一)加强基础研究,发挥国家战略科技力量进行原创性引领性科技攻关

把创新资源优化配置到国家研究实验体系,重视基础研究,合理定位和布局国家战略科技力量,生产保障国家安全和综合竞争优势的先进科技产品和核心技术,强化国家战略科技力量是解决原创性引领性科技创新能力的关键。立足于粤港澳大湾区国际化优势,发挥广深港澳四个中心城市科技和产业基础,重视战略性基础研究,用好鹏城实验室和广州实验室,积极探索国家战略科技力量区域组织模式与运行机制,立足地方创新资源禀赋推动“国家战略科技力量+企业技术创新能力+世界级先进制造集群”融合发展,解决在产业竞争中具有决定性作用的高性能技术产品、高精度技术设备等难题,如高端芯片、超高精度数控机床等的核心技术瓶颈。这些内在产品中的关键知识和核心技术,需要多学科、多领域知识技术的复杂技术系统,需要国家研究实验体系中的国家战略科技力量攻关。

(二)建设创新高地,发挥国际科技创新中心和综合性国家科学中心引领作用

粤港澳大湾区是国际科技创新中心和综合性国家科学中心,是国家创新高地。加强粤港澳优势互补分工合作,探索创新高地建设城市协同创新合作框架,打造“源头创新—技术开发—成果转化—新兴产业”的完整链条;合理使用重大科技基础设施,共建跨境高水平协同创新平台;坚持“市场主导、自愿组合”的原则,深度融合产业链和创新链,完善粤港澳产学研创新联盟运行机制;创新要素跨境便捷流动,探索粤港澳跨境产学研合作模式;强化企业创新主导作用,完善国际化新兴产业策源机制;加强创新基础能力建设,建立跨境高效的研发组织体系;推进创新人才高地建设,探索粤港澳跨境引智机制;全面深化创新改革试验,探索粤港澳跨境科技成果转化机制。

(三)重视实体经济,提升产业高端化智能化绿色化发展水平

重视实体经济发展,坚持制造业当家,提升产业高端化智能化绿色化发展水平,着力培育发展新产业、新业态、新模式,瞄准国际先进标准提高产业发展水平,联合打造一批产业链条完善、辐射带动力强、具有国际竞争力的战略性新兴产业集群。推动生物技术、高端装备制造、新材料等发展壮大为新支柱产业,在新型显示、新一代通信技术、5G和移动互联网等重点领域培育一批重大产业项目,实施一批战略性新兴产业重大工程,积极发展数字经济和共享经济。构建优质高效的现代服务业新体系,推动现代服务业和先进制造业及现代农业深度融合,构建现代化基础设施体系。发挥科技型骨干企业引领支撑作用,营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境,推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

(四)统筹区域协调,建立粤港澳大湾区创新共同体

因地制宜合理规划国家战略科技力量、区域创新高地空间布局,重点推进“广州—深圳—香港—澳门”科技创新走廊建设,构建科技创新分工合理、层级完整、优势互补的粤港澳大湾区创新体系。统筹兼顾不同类型、不同层次的国家战略科技力量差异,明确梯度发展战略,改善重复布局,稳步扩大国家战略科技力量建设布局。合理调动当前地方参与建设国家战略科技力量的积极性,明确各地科研院所、高校、企业的功能定位,盘活本地既有战略力量资源,协同共建国家战略科技力量。积极支持国家战略科技力量地区间资源开放共享,深化横向联合,建立全方位、多层次、多渠道的交流与合作。增强信息共享与创新合作的枢纽功能,打通辐射传导通道,培育梯度辐射能力,服务不同区域的产业数字化、智能化升级,形成创新网络各主体创新分工的强大合力,推动区域整体共赢发展。

(五)优化创新环境,形成具有全球竞争力的开放创新生态

粵港澳大湾区要建成国际科技创新中心,需要形成具有全球竞争力的开放创新生态。开放创新生态有利于全球创新合作、合理创新分工、增加知识存量、提升创新效率,重点在于创新资源跨边界高效流动配置和主体间共享协同竞争环境。积极主动融入全球科技创新网络,全方位推进科技创新对外开放,充分利用全球创新资源,推动创新资源的有效集聚,参与重大国际科技规则、标准的制定。“面向世界,开放合作”,塑造科技向善的文化理念,增进对国际科技界的开放、信任、合作。形成具有全球竞争力的开放创新生态,要着眼于创新资本和创新人才。营造共享协同竞争创新环境,把社会各方面的认识凝聚起来,形成合力,建立科技创新价值共同体。

(六)吸引人才集聚,强化科教兴国和现代化建设人才支撑

科技自立自强离不开卓越的战略科学家和一流的科研人员。拥有卓越的战略科学家是设立一流科研机构和产出世界一流科研成果的重要条件,科技与产业竞争拼的就是卓越的人才和研究团队,国家战略科技力量领军人物的遴选极为重要。粤港澳大湾区需要立足国际化氛围浑厚、产业基础扎实、信息交流通畅和人文环境优良的条件,在战略新兴和支柱产业发展方面吸引具有原创性开拓性的领军人才和国际一流科研团队。数字经济与通信技术的快速发展,更需要积极探索先进的组织方式和科研模式来激发科研人员的创造力,更好地履行国家战略科技力量的战略使命。粤港澳大湾区是国家建设世界重要人才中心和创新高地的区域,需要积极探索建设国家战略人才力量,形成国际竞争的人才比较优势。

[参考文献]

[1] 丁焕峰.学习与区域创新发展[M].中国经济出版社,2006.

[2] 封凯栋.国家的双重角色——发展与转型的国家创新系统理论[M].北京大学出版社,2022.

[3] 冯泽,陈凯华,陈光.国家创新体系研究在中国:演化与未来展望[J].科学学研究,2021(9):1683-1696.

[4] 靳来群,胡善成,张伯超.中国创新资源结构性错配程度研究[J].科学学研究,2019(3):545-555.

[5] 李曉轩,肖小溪,娄智勇,等.战略性基础研究:认识与对策[J].中国科学院院刊,2022,37(3):269-277.

[6] 李正风,武晨箫.中国科技创新体系制度基础的变革——历程、特征与挑战[J].科学学研究,2019(10):1729-1734+1751.

[7] 李正风.如何准确理解国家战略科技力量[J].中国科技论坛,2022(4):1-8.

[8] 穆荣平.全方位推进新时代国家创新体系建设.光明日报,2020-11-05.

[9] 欧阳峣,汤凌霄.大国创新道路的经济学解析[J].经济研究,2017(9):11-23.

[10] 孙玉涛,刘凤朝,曹聪.中国科技体制改革的逻辑:一个制度理论的框架[J].科学学研究,2022(1):12-21+192.

[11] 陶长琪,徐茉.经济高质量发展视阈下中国创新要素配置水平的测度[J].数量经济技术经济研究,2021(3):3-22.

[12] 王文,孙早.中国地区间研发资源错配测算与影响因素分析[J].财贸经济,2020(5):67-83.

[13] 余泳泽,张先轸.要素禀赋、适宜性创新模式选择与全要素生产率提升[J].管理世界,2015(9):13-31+187.

[14] Acemoglu D, Akcigit U, Kerr W R. Innovation network[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016,113(41): 11483-11488.

[15] Aghion P, C.Antonin, S.Bunel The power of Creative Destruction: economic upheaval and the wealth of nations[M]. Odile Jacob, 2020.

[16] Aoki S. A simple accounting framework for the effect of resource misallocation on aggregate productivity[J]. Journal of the Japanese and International Economies, 2012, 26(4): 473-494.

[17] Asheim, B.T. et al. Advanced Introduction to Regional Innovation Systems. Edward Elgar Publishing Limited,2019.

[18] Drucker Peter F. the Effective Executive. Harper Business, 1966.

[19] Freeman C. Technology policy and economic performance[M]. London: Pinter Publishers, 1987.

[20] Liu E, Ma S. Innovation Networks and R&D Allocation[J]. NBER, 2021.

[21] Lundvall B A. National systems of innovation:towards a theory of innovation and interactive learning [M]. Pinter Publishers, 1992.

[22] OECD. Managing National Innovation System[R]. Paris: OECD, 1999.