基于协同育人理念的劳动教育体系建设

2023-06-25陈仁德

摘 要:当前,劳动教育进入新时代。劳动教育离不开学校、家庭、社会的共助,学校、家庭、社会协同进行劳动教育,可以使各方明晰劳动教育责任,丰富劳动教育内容,拓宽劳动教育途径,优化劳动教育评价,由此建立良好的劳动教育体系,促使劳动教育提质增效,让学生在劳动中获得良好发展。要想增强劳动教育效果,各方需要以协同育人理念为指引,以劳动教育责任、劳动教育内容、劳动教育途径、劳动教育评价为重点,建立劳动教育体系,实现劳动教育协同育人。

关键词:劳动教育;协同育人理念;教育体系建设

中图分类号:G40-015 文献标识码:A 文章编号:2097-1737(2023)14-0094-03

引 言

《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》明确了劳动教育目标、内容、意义、途径等,同时强调大中小学要建立以学校为主导,以家庭为基础,以社会为依托的协同实施机制,形成教育合力[1]。由此可见,大中小学劳动教育离不开家、校、社。家、校、社在劳动教育中起到不同作用:家庭起着基础作用,可以将劳动教育与日常生活融为一体,促使学生在体验生活的过程中,掌握基本的生活技能;学校起着主导作用,

可以将劳动教育纳入育人体系和日常教学常规中,建立完善的劳动教育体系,助推家庭、社会协同育人;社会发挥支持作用,可以建立校内外劳动教育实践基地,沟通学校劳动教育与家庭劳动教育,助力学生体验多样的劳动活动,形成勞动价值观(正确的劳动观点、积极的劳动态度等),养成劳动素养(劳动知识与技能、劳动习惯等)。完善的劳动教育体系是家、校、社协同进行劳动教育的保障。在完善的劳动教育体系的支撑下,家庭、学校、社会知道“做什么”“如何做”,有利于推动劳动教育落地,在协同育人理念的指引下建设劳动教育体系。

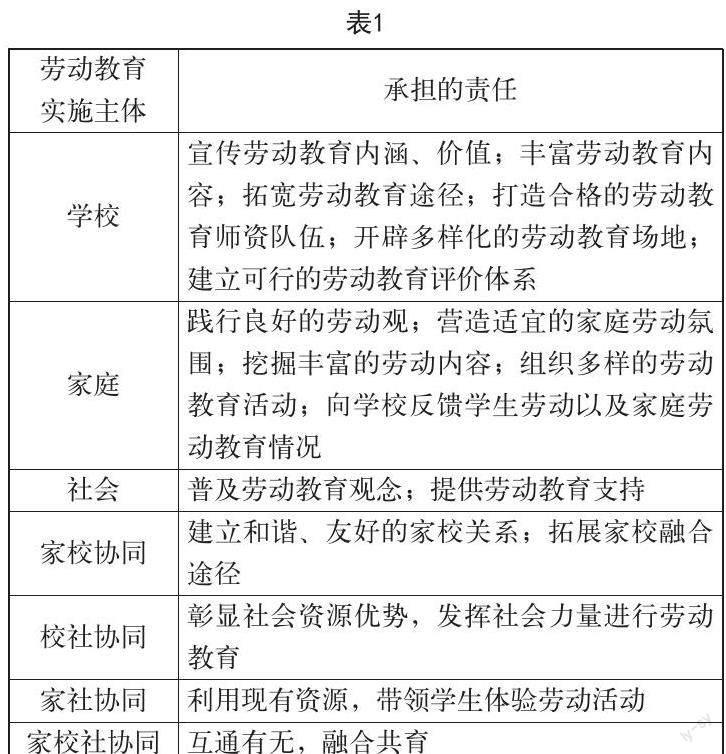

一、理清各方责任,夯实协同育人基础

协同育人是家、校、社共同承担育人责任,整合各方优质资源,携手共进,助力学生成长发展的活动。育人责任是协同育人的前提。如上文所言,学校与社会承担的劳动教育作用不尽相同。在这样的情况下,它们承担的责任也不同。依据劳动教育作用,家、校、社各方要在合作的过程中承担不同的责任,具体见表1。

二、依据课程标准,丰富劳动教育内容

劳动教育内容是家、校、社协同育人的支撑。《义务教育劳动课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)将劳动教育从原有的综合实践活动课程中独立出来,并设置了十个任务群,内容分为日常生活劳

动、生产劳动、服务性劳动。在建设劳动教育体系的过程中,学校要以《课程标准》为依托,以日常生活劳动、生产性劳动、服务性劳动为入手点,开发丰富的劳动教育内容。

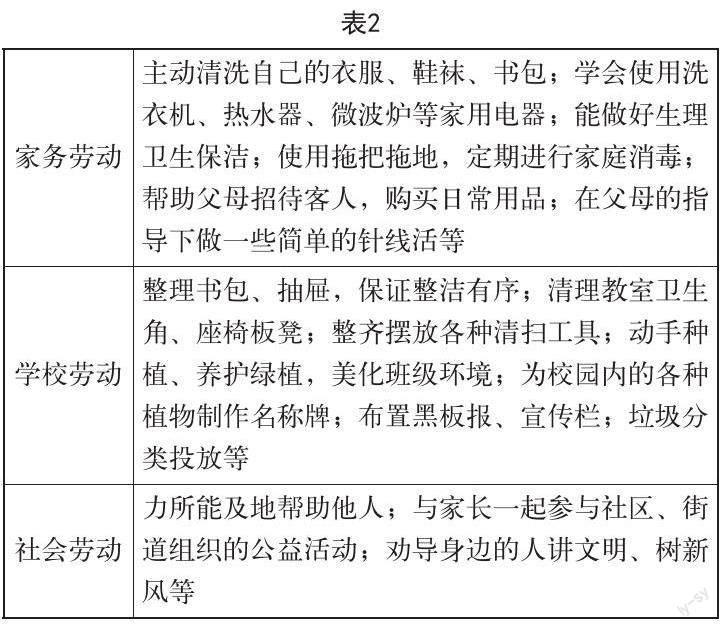

(一)丰富日常生活劳动教育内容

日常生活劳动是学生在日常生活中进行的劳动,包括清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养、家用器具使用与维护。在进行日常生活劳动时,教师要依据学生实际情况,引导学生体验家务劳动、学校劳动和社会劳动。以小学高学段为例,日常生活劳动教育内容见表2。

(二)丰富生产劳动教育内容

生产劳动教育是学生在体验农业和工业活动的过程中,创造性地进行劳动,感受劳动的伟大的教育活动,涵盖农业生产劳动、传统工艺制作、工业生产劳动、新技术体验与应用[2]。生产劳动教育需要在一定的情景空间中进行。情景空间的创设离不开家、校、社协同推进。其中,学校和家庭为主,社会为辅。在如此情形下,各方要承担各自责任,丰富生产劳动教育内容。

第一,利用社会资源,建设实践基地。生产劳动具有实践性,需要有广阔的劳动空间。劳动空间分为人为空间和自然空间。其中,人为空间是依靠人工建立的校内劳动基地,自然空间是依托自然环境建立的劳动基地。在进行生产劳动教育时,学校可以依托自身优势,邀请社会人士进校园,合作设计劳动基地,如种植基地、科技创新基地等,为学生提供劳动平台。学校还可以与果园、农家乐园、科技馆等合作,设计劳动实践方案,定期带学生走进其中,体验多样的研学活动。在体验活动的过程中,学生会利用多样方式进行探究,掌握生产基础知识、方法,锻炼技能,增强生产劳动水平。

第二,与家长通力合作,进行家庭生产劳动。如家长可以在家庭条件允许的情况下,喂养小动物,并鼓励学生承担喂养任务;在节假日、暑假期间,将学生带到乡下,与其一起体验丰富多彩的农业生产劳动;将学生带入示范性农林渔业基地、科研院所、知名企业、科普教育基地、科技创新基地、社会实践基地,让学生在基地专业人士的引导下体验各类劳动。

第三,依据学校实情,增设特色劳动课程。劳动教育特色课程是实施劳动教育的助力,劳动教育特色课程要与学校实际情况契合,且联系学生实际生活。学校可以依据办学情况和学生生活情况,组建教研共同体,携手开发特色劳动课程。

(三)丰富服务性劳动教育内容

服务性劳动教育鼓励学生运用知识和技能,体验公益劳动、志愿服务等活动,解决实际问题的劳动教育,囊括现代服务业劳动、公益劳动与志愿服务。服务性劳动教育需要有社会和家庭支持。如家庭要支持并参与服务性劳动教育,社会要提供安全的服务性劳动教育场地。一般情况下,学校要依据学生的发展特点,选择适宜的服务性劳动教育内容,与家长和社会通力合作。

例如,高年级学生适合参与社会化程度高的活动,学校和家长可以带领学生走进烈士陵园,引导学生扫墓;将学生带进不同的路口,引导学生维护交通;将学生带进社区公共场所,进行卫生清洁。中年级学生适合参加较简单但具有社会化的活动,学校可以和农工业基地、企业员工合作,组织职业模拟活动,引导中年级学生参与。低年级学生适合参加简单的劳动,学校可以依据自身实际情况,带领学生体验图书馆书籍分拣活动、进(离)校秩序维护活动等。

三、以学校为引导,拓宽劳动教育途径

(一)开设劳动教育必修课

劳动教育必修课是进行劳动教育的重要途径,具有专业性、实践性。学生通过参与劳动教育必修课,可以形成劳动价值观,养成劳动素养。同时,《课程标准》强调劳动教育必须成为“必修课”。在开设劳动教育必修课时,教师要以丰富的劳动教育内容为基础,利用自身智慧,开设适宜的劳动教育活动。

例如,在组织“走进农耕文明”劳动教育活动时,教师将学生带入校外农业劳动基地。农业劳动基地的专家发挥自身专业能力,向学生讲解种子的八大科,让学生对种子建立初步认识。然后,教师和专家联手,从亩播种量、播种期、种子催芽及注意事项等不同的方面介绍不同种类的蔬菜所需要的生长条件。学生在获取丰富的理论储备后,进行农业生产劳动。在学生劳动的过程中,教师和专家进行监督,发现问题,及时指导。同时,在学生学习、实践的过程中,教师要做好录像工作,放入学生成长档案中,做好教学评价准备。同时,教师可以将录像发送给家长,让家长了解学生农业生产劳动体验情况。

(二)学科渗透劳动教育

学科渗透劳动教育,是劳动教育必不可少的途径。各学科教师要展现自身专业能力,挖掘劳动教育元素,以课前、课中和课后阶段为切入点,渗透劳动教育。

例如,在语文课堂上,教师可以将阅读文本中的主人公树立为榜样,和学生一起剖析其身上美好的劳动品质,感受劳动的创造性。学生会受到榜样人物良好劳动品质的熏陶,端正劳动态度,积极参与劳动,增强劳动素养。

(三)建设校园劳动文化

校园劳动文化是一种隐性的劳动课程,能够借助一定的载体傳递劳动价值观念,无声无息地熏陶学生。教师要和学生、学生家长及社会人员合作,携手建设校园劳动文化。

首先,教师要率先垂范,践行良好的劳动行为,营造良好的劳动环境。学生在与教师相处的过程中,会自觉向教师学习。其次,教师可以和学生在校园、教室墙壁上张贴劳动标语,让每一面墙“开口说话”,营造良好的劳动氛围;利用校园广播播放劳动歌曲、演讲稿,或由家长讲述劳动故事,营造良好的劳动教育环境。最后,教师、家长、社会人员要通力合作,组织多样的劳动活动,如校园设计活动、校园清洁活动等,让学生体验劳动,增强劳动文化建设效果。

(四)互联网+劳动教育

“互联网+”时代的到来,催生了“互联网+”教育模式。在这一生态下,现代信息技术成为劳动教育的强有力“助手”。尤其,现代信息技术沟通了学校、家庭和社会,便于实现家、校、社协同育人。在进行劳动教育时,教师要着力发挥“互联网+”教育作用。

如教师可以联系学生劳动情况,挖掘相关的劳动教育内容,建设劳动教育课程。同时,教师可以搭建劳动教育云平台,向家长推动劳动教育课程。家长可以进行在线学习,了解劳动教育的重要性、劳动教育实施情况、劳动教育方法、劳动教育课程内容等,端正劳动教育态度,给予学校支持。此外,教师也可以和家长通力合作,打造虚拟劳动空间,融合线上、线下方式,进行云研学、云合作、云评价。在这个过程中,

教师可以号召社会人员建言献策,推动“互联网+劳动教育”发展。

四、把握劳动过程,实施劳动教育评价

劳动教育评价在整个劳动教育体系中有监控、激励、调整作用,贯穿劳动教育始终。在进行劳动教育时,家、校、社要把握劳动过程,使用多元方式进行评价,全面了解学生的劳动情况,及时查漏补缺,使学生形成劳动价值观,发展劳动素养。

具体而言,教师应和家长通力合作,了解学生的劳动情况,理清学生的个体差异;依据学生差异,设定不同的劳动教育目标和评价任务;认真观察学生的劳动过程,做好记录工作。在此过程中,教师、家长、社会成员以及学生应发挥各自作用,从不同角度进行评价,如劳动态度、劳动表现、劳动方法等。与此同时,教师应建立学生成长档案袋、日记写实记录等,从不同方面展现学生的劳动情况。教师、家长、社会成员阅读、反思记录内容,发现学生的进步和不足,有针对性地提出完善建议。同时,各方应采用不同的方式,改进劳动教育,查漏补缺,推动劳动教育发展。

结 语

总而言之,家、校、社协同,是推动劳动教育发展的“法宝”。在家、校、社协同共育过程中,各方要理清各自的劳动教育责任,明确劳动教育方向。在劳动教育责任的作用下,学校要发挥主导作用,社会要发挥支持作用,家庭要发挥基础作用,携手丰富劳动教育内容,拓宽劳动教育途径,实施劳动教育评价,建立有可行性的劳动教育体系,助推劳动教育落地,让学生形成正确的劳动观,实现劳动教育价值。

[参考文献]

黄国良.家校社协同推进:劳动教育新样态的区域探索[J].新课程评论,2022(6):30-38.

罗小玲.家校社联动下的劳动教育实施路径[J].湖南教育(A版),2022(1):49-50.

作者简介:陈仁德(1966.6-),男,福建尤溪人,任教于福建省三明市尤溪县实验小学,副高级教师,本科学历,被评为全国家庭教育先进个人、福建省优秀党务工作者,现为尤溪县家长教育工作指导委员会秘书长,县家长教育研究室主任,创办的“流动家长学校”曾获中央精神文明建设委员会表彰。