在文学阅读中探究作者创意表达的教学路径

2023-06-25袁爱国

袁爱国

摘 要 在文学阅读中要促进学生阅读视界与文本视野的融合,引领学生探究文学作品中作者创意表达的方式,增强作家书写经验与学生审美体验的沟通,激活学生的创意表达能力,帮助学生在审美鉴赏的过程中走向审美创造,建构起良好的语感图式与语言综合运用的能力。

关键词 文学阅读 创意表达 学习任务群 审美鉴赏 审美创造

“文学阅读与创意表达”学习任务群旨在引导学生在语文实践活动中,通过整体感知、联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验;了解文学作品的基本特点,欣赏和评价语言文字作品,提高审美品位;观察、感受自然与社会,表达自己独特的体验与思考,尝试创作文学作品。新课标设置“文学阅读与创意表达”学习任务群,目的在于达成以读促写的教学意图。因此,教师需要引导学生探究文学作品中作者创意表达的方式,带领学生建构文本图式,帮助学生在审美鉴赏的过程中走向审美创造。

一、文学作品创意表达的方式

文学作品的生命力在于创意。创意表达可以通过表现形式的选择、文学素材的提炼、叙述视角的转换、典型形象的塑造、主旨意蕴的挖掘、文本结构的变式、语言表达的新颖以及文学风格的突破等多种方式实现。

1.在多种体裁融合中生发创意

当代文学作品呈现多样态特征,既遵循某种文体的内在规范性,也不断融入文学图谱多元基因,这种跨界与融通,带来表达形式的创新。游记是散文的一种形式,从内容上看,一般分为写景散文、文化散文、历史散文、地理散文等;从表达方式上看,抒情散文的比重较大,也有叙事散文、议论性散文;从表现形式上看,有性灵散文、在场散文、新散文等。

《一滴水经过丽江》是“非典型游记”,融合了童话、散文诗等文体表现方式,独特的表现手法也极具艺术魅力。同时,该文追求散文表现手法的创新,更体现出在场主义散文的基本特征。

在场主义散文主张“面向事物本身”,强调经验的直接性、无遮蔽性和敞开性,认为散文写作“在场”的唯一路径是介入,介入就是“去蔽”“揭示”和“展现”。在场主义散文所主张的介入包括:对作家主体的介入,对当下现实的介入,对人类个体生存处境的介入。[1]在场主义散文强调的是介入现实、关照当下、抵达本真。写丽江游记的作品多如牛毛,为何阿来的这一篇能够选为课文?原因在于阿来的在场精神。诸多作者秉持游客身份书写丽江,这种“过客”的视角往往同质化、浅表化,而阿来则是以主人的身份来亲近这片土地,选择一滴水经过丽江,是介入这方水土的最佳方式。

2.在叙述视角选择中激活创意

叙述视角是作品中对故事内容进行观察和讲述的角度,一般分为全知视角、受限制视角、内视角、外视角等。内视角包括“主人公视角”和“见证人视角”两种,是从叙述者的视觉、听觉及感受的角度去表述故事场景或转叙见闻。

《一滴水经过丽江》采用了内视角的叙述方式。“主人公视角”叙述带有亲切感和真实感,吸收了全知视角的优势,便于揭示主人公深层心理,也可以从外部描写世界。游记的主人公“一滴水”从时空交错的全知视角叙述见闻感受。这“一滴水”源于丽江天空,降落于玉龙雪山为雪,流经冰川成为冰;融化后这“一滴水”在丽江坝流淌,在黑龙潭地下沉寂,在四方街水车上旋转,在玉河里流淌;这“一滴水”落在了丽江人的兰花上,最后又汇入河流,直奔江海。这“一滴水”来自历史,现身于纳西族东巴象形文字,倾听过古代音乐;这“一滴水”目睹了木氏家族率领百姓筑修四方街;这“一滴水”从明代一直流到今天。

“见证人视角”即由次要人物(一般是线索人物)叙述的视角,叙述者可以对所叙人物和事件做出感情反映和道德评价,为作者间接介入提供了方便,给作品带来议论色彩和抒情气息。“一滴水”也是作家主体的化身,折射丽江的同时,也在反映作家的思想品质、审美追求以及表达风格。

3.在塑造典型艺术形象中融入创意

文学的基本特征是用形象反映现实生活,因此,塑造完美的艺术形象即典型的艺术形象,永远是文学的重大课题。别林斯基提出,每一个典型对于读者都是似曾相识的不相识者,是作者的纹章印记。[2]典型形象是普遍性与特殊性、丰富性与特征性的有机统一。

阿来笔下的丽江虽是多元的,却在对立统一中走向了和谐。阿来写了古代丽江与现代丽江、自然丽江与人文丽江、白天丽江与夜晚丽江、当地人的丽江与外地人的丽江、安静的丽江与喧闹的丽江、城外的丽江与城内的丽江等各具魅力的丽江,从时间、空间、人物、景物等多维度进行对照,写出了丽江的独特性与丰富性。

典型形象在典型环境中塑造。阿来一方面写丽江的人文气息,如四方街的建筑历史、徐霞客游记、古乐演奏、东巴文字书写、兰花养护等;另一方面写一般游客忽视的景物,如从玉龙雪山到丽江坝的沿途景物,在黑龙潭地下沉寂的时光,特别是结尾处写一滴水出城以后在月光下流淌的景色,将天地人融合在一起,开拓胸襟,荡涤情感,远离世俗,直达天籁。典型艺术形象源于作者对世事人情的洞察。当散文一再地被历史史料和文化感慨所捕获,带着个人发现的记述反而成了稀有的品质,因为在许多时候,看见一种眼前的事物,要比想象、沉思一种远方的事物困难得多。[3]当下现实的介入,在于时空节点的融合,在于写作视野的全覆盖,这样才能看见被遮蔽的事物的真貌。阿来独具慧眼,发现了丽江的独特性,塑造出典型环境中的典型人物。

4.在作品意蕴的传达中表现创意

作品的意蕴是作者的精神之光,追寻作品意蕴就是探索作者的精神密码与灵魂之光。阿来指出,这个时代的作家应该在处理特别的題材时,也有一种普遍的眼光,普遍的历史感,普遍的人性指向,在写作过程中,努力追求一种普遍的意义、追求一点寓言般的效果。[4]丽江游记可谓多矣,但多从小我出发,多从眼前写起,多从丽江之“丽”着笔。能够写出丽江精气神的游记极少。阿来的这篇游记关注生活,留意生态,敬畏生命,凸显人类个体生存处境与周围世界的和谐统一。

丽江的生命在历史典籍中,在古乐与古文字的流传中,在人文的教化中;丽江的生命在自然环境中,杜鹃、山茶、兰花、月光、露珠、丽江坝,一切景物都在原生态下默契共存。丽江,不仅给了当地人闲适且有情趣的生活,也让游客在这里静心澄虑偷得浮生半日闲,更让世界各地的游客惊叹这自然与人的和谐胜地。阿来写这篇文章之前阅读了《云南史料丛刊》这部地方文献,正是对丽江历史、地理、民族文化以及自然生命的悉心考察,他笔下的丽江才会独具匠心,一挥而就。

人与景、人与城、人与人、人与历史、人与文化、人与自我在这里展开多向对话,我们看见一个真实的丽江、一个超脱的丽江,同时也在反观自我,丽江于我意义何在?我在何处?我向何处去?这样带有哲思的追问,不仅仅是一己之思,更有对人类命运共同体的深度思考。

二、探究作者创意表达的教学路径

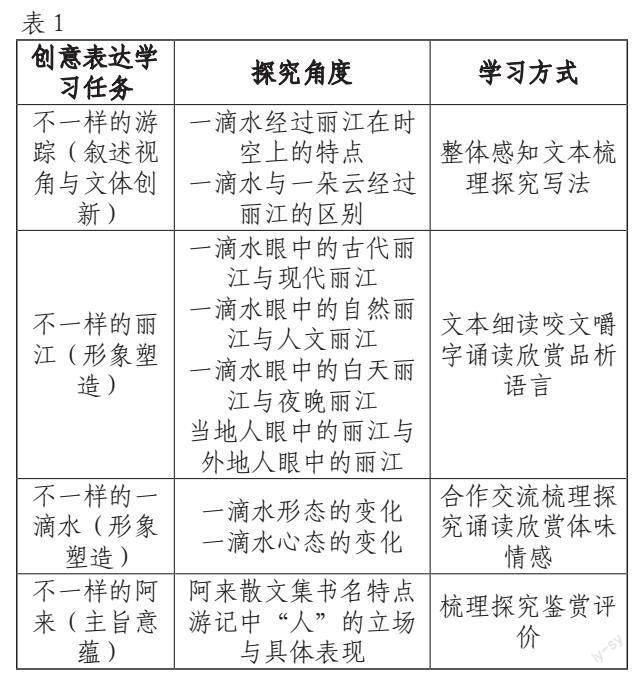

在教学中,对游记散文首先要着眼于散文文体的共性,然后挖掘游记文体的个性。纳入游记文体视野,也要兼顾“这一类”的共性与“这一篇”的个性。《一滴水经过丽江》具有游记的一般特点,内容上包括三个要素——所至(游踪)、所见(风土人情)、所感(思想情感)。本课教学设计便可以从这三个方面探究:“一滴水”如何经过丽江?“一滴水”眼中的丽江是什么样的?为什么选取“一滴水”来写?这篇游记的价值在于表达的个性化,我们可以从四个角度去探究其表达创意。

探究文学作品的创意表达方式,并非只是知识点的静态获取,需要从文本、作者以及师生的立体对话场中把握。这样的对话场即学习情境,真实富有意义的学习活动情境,基于文本,兼顾学情,需要教师教学机智的介入,才能将作者的创意表达转化为读者的创意表达。

1.处理好言语形式与言语内容的关系,促进学生阅读视界与文本视野的融合

语文课程与教学应指导学生发现、揭示、阐释言语形式在表达内容意义上的秘密,引导他们积累丰富多彩、灵活多变的言语形式材料。[5]优秀的文学作品会对读者的期待视野有所超越,当读者的期待视野与作品相融合,即达到“视野融合”,读者才能够接受和理解作品,才能深切领悟作者创意表达的妙处。

其一,变式阅读,体会文本表现形式的创意。

这篇游记散文融合了童话以及散文诗的表现手法,我们可以通过文本的变式阅读,领略其妙处。如梳理探究一滴水的生命历程,可先由学生自主选读文中语句,品味情感,然后再组织集体诵读,体会情感,最后依据课文变式文本如下。

我是一片雪,轻盈地落在了玉龙雪山顶上。

是的,我又化成了一滴水,和瀑布里另外的水大声喧哗着扑向山下。

我已经奔流到了丽江坝放牧着牛羊的草甸上,我也要去四方街。

我是被亮光惊醒的。我和很多水从象山脚下的黑龙潭冒出来,咕咚一声翻上水面。

我穿过了一道又一道小桥。

我经过叮叮当当敲打着银器的小店。

在宽广的丽江坝中流淌,穿越大地时,头顶上是满天星光。

黎明时分,作为一滴水,我来到了喧腾奔流的金沙江边,跃入江流,奔向大海。

我知道,作为一滴水,我终于以水的方式走过了丽江。

这段节选文本可以看作是散文诗或童话,学生在逐句细读的基础上,整体感知“一滴水”作为抒情主体的童话手法与诗性表达。这样的体悟,需要学生在诵读时发挥联想与想象,同时融入自己的情感体验,在渐悟的过程中实现顿悟。

其二,比较阅读,辨析叙述视角的创意。

《一滴水经过丽江》采用了内视角的叙述方式。首先让学生梳理一滴水经过丽江的路线图:玉龙雪山——丽江坝——落水洞——黑龙潭——玉河——四方街——中河——出城——丽江坝——金沙江,这样的文本信息筛选,学生很容易把握。而“一滴水”视角的创意在哪里?可从两个角度进行比较探究,一是与游客相比,一滴水经过丽江在时间与空间上有什么优势?二是与一朵云经过丽江相比,一滴水的视角有什么不同?通过两个不同的比照对象,把握一滴水游踪的独特性。作者借这一滴水透视丽江,它从雪山到丽江坝、丽江古城,再到金沙江,空间跨度广阔,同时,时间的跨度达几百年,突出了丽江的厚重历史。

阿来在他的文字中,重新复现了一种有关故乡、生命和存在的精神记忆,其中所蕴藏的,远远不是个人记忆所能承载的异常强大的精神力量,而是关乎一个民族或者整个人类的沉浮与兴衰。[6]内视角叙述就是精神性的对话,读者走进时光隧道与历史对话,跨越高原平川江海与广袤的自然世界对话,这便是叙述视角的妙处。

2.处理好“往里走”与“向外出”的关系,增强作家创意表达与学生审美体验的沟通

近年来,文化散文、哲理散文、在场散文、新散文等各种散文新样式、新主张纷纷呈现,各种流派的散文其实都在强调作家书写散文的独特经验,无论散文内容还是散文形式的创新,最后都会落脚到作家表达的思想与情感的深度上。

“里”与“外”的第一重路径中的“往里走”是向作者的心灵深处与思想深度靠拢,“向外出”是与读者的生活经验产生共鸣。第二重路径是说,作家的“这一篇”文本内部的阅读与这位作家“这一本”或“这一系列”文本外延的整本书阅读或群文阅读,即把这一篇放到群文或整本书阅读的背景下进行阅读。如此,才能达成在场阅读,才能去蔽,达成新认知。

首先,通过艺术形象的全息欣赏透视作者塑造典型形象的创意。

对游记核心意象“一滴水”的分析,可先引导学生梳理一滴水形态的变化:雪——冰——水(冰山水——深潭水——河水——江水),这样的物理变化在学生的期待视野中;而一滴水心态的变化,则需要学生体悟文本內在的情感变化线索:轻快——欢乐——寂静——欣喜——平静——欣慰。在梳理情感变化历程基础上,让学生朗读相关语句,然后师生进行阅读体验交流,在讨论中,当学生领悟一滴水经过丽江的旅程就是从幼稚走向成熟的过程,就是生命成长的过程,便完成了个性化的解读与文本视野融合,扩充了文本张力,填补了文本空白,是生命在场的阅读。

其次,通过主旨意蕴的深度理解把握作者立意的新颖与深刻。

如在拓展阅读环节,学生研讨阿来新发行的散文集《一滴水经过丽江》《大地的阶梯》《让岩石告诉我们》《成都物候记》《人是出发点,也是目的地》书名,说说自己的发现。引导学生讨论两个方面的内容:第一,阿来散文都有一个巧妙的切入点,如一滴水、阶梯、岩石、物候、人;第二,阿来的散文写景叙事,都会突出“人”,结合《一滴水经过丽江》说说这篇游记中的“人”在哪里。课堂教学片断如下。

生:《人是出发点,也是目的地》,我觉得这是五本书中最不一样的一本。通过题目我感觉他写的不是物,而是类似于哲理,以人为本。

师:我们再来读一读《一滴水经过丽江》,“以人为本”的“人”在哪里?

生:因为我觉得这一滴水就像人的一生,因为一开始说它是一片雪,轻盈地落在玉龙雪山顶上,象征着人初来到这个世界上,拥有了生命,它十分喜悦。后来讲它想要去四方街,象征着人有了目标,有了追求。但是后来又说它落到了落水洞里,就像人遇到了挫折。然后又重新想起了自己的目标,并去追寻。最后注入大海,象征着人的一种收获的满足与欣慰。

生:我觉得还在人的生活中。

生:在古代的音乐、东巴文字中。

生:人在情境中。

师:这里有淳朴的民风,这里有好客的丽江人,还有美好人性,更有纯洁的人心,澄澈的人心。所以,一切优秀的文学作品,人是出发点,也是目的地。以人为本,这是文学经典的核心所在。

从《一滴水经过丽江》到一套书五个书名的解读,这是由里向外走;抓住“以人为本”,探究《一滴水经过丽江》中“人”在哪里,人在人生中、人文中、人情中、人性中、人心中,这是从外向里走。“里”与“外”、“入”与“出”,實际上就是读者与文本对话与倾听的过程,与文本对话,倾听作者的心声,也在倾听自己心灵的回声。里里外外“走”上几个回合的阅读,才是“人”在场的阅读,才能促进学生深度理解作者创意表达的意图,并升华为自己的写作经验。

3.处理好文本独特的艺术风格与读者涵泳体悟的关系,建构学生敏锐的语感图式,提升创意表达能力

散文的个性表达就是作家风格的外在体现。阿来的文学作品创造了别具一格的审美世界,建构了表现生命意识为主题的艺术世界,在历史与现实的交汇点上透视民族同胞的心路历程,其风格可用“史性”与“诗性”来概括,《一滴水经过丽江》便体现了这样的特点。在阅读教学中如何让学生领悟这篇游记的诗性表达特点,可以从言语形式入手,通过多种形式的读以及涵咏体悟来达成目标。语感的养成及语用的建构可以从两个方面入手。

第一,以情感、想象、联想、直觉等感性审美入手,通过默读、朗读等方式体悟其艺术风格。我们可以引导学生从三个方面探究阿来散文的诗性特质:一是抒情主体“一滴水”的选择,“一滴水”本身就是一个鲜活的意象,“一滴水”的所见所闻所思具有抒情的多种机缘;二是情景交融的诗意画面呈现,如“一些薄云掠过月亮时,就像丽江古城中,一个银匠,正在擦拭一只硕大的银盘”这句中,“月亮”“银匠”“银盘”三个意象的组合,极具地域色彩,意蕴丰厚;三是语言的节奏感体现的音韵美,这篇散文整句与散句相间,长句与短句结合,诵读时节奏感强,极富诗意。

第二,以分析、评价、批判等理性审美的方式研读文本,通过辨析、归纳、分类等学会有创意地表达。如把握丽江风貌的特质时,采用发散思维的方式,从古代与现代、自然与人文、白天与黑夜、城里与城外等多维度把握诗意丽江的和谐美。当然,在审美过程中,感性与理性往往是交织进行的,朗读感悟与理性分析相辅相成。如以下教学片断。

生:在14段中有这样一句话“这些人来自远方,即便是寂静时分,内心也很喧哗。在这里,尽情欢歌处,夜凉如水,他们的心像一滴水一样晶莹。”这些客人来到丽江的茶楼酒吧的时候,即便这里是欢歌笑语,他们也被丽江这座古城的沉淀带得晶莹与透彻,内心不再是浮躁与喧哗。

师:这段话写出了游客此时心路变化的历程。

生:即便是寂静时分,他们的内心也很喧哗,而在丽江这座古城里面,有这种历史的底蕴在,他们即使跟这里的人欢声笑语,内心也是非常的透彻与沉静。

师:如果要用一个词来概括,是哪个词?

生:沉淀。

生:纯净。

师:“沉淀”表明了他内心的这种状况,但是用“纯净”更贴切一些,为什么用这个词?

生:“在这里,尽情欢歌处,夜凉如水,他们的心像一滴水一样晶莹”,也就是他们的心像水一样纯净。

师:请带着纯净的心态把这句话再读一读。

创意表达与灵感密不可分,灵感是一种直觉思维,良好的语感可以促进写作灵感的激活。这样看来,学习创意表达不仅仅需要从表达形式以及表达内容等方面进行理性的把握,还需要通过培养语感形成语言图式,生发灵感,以此达成创意表达的深度学习。

创意表达的本质在于运用批判性思维以及创造性思维开展语言实践活动,因此,我们要以个性化语文教学来提升学生思维品质。在平时的教学中,不仅需要通过以读促写的方式借鉴名家的创意表达技巧,还要引导学生关注生活,将生活体验转化为生命体验、文学体验,勤于思考,乐于表达,这样才能全面提升学生创意写作素养。

参考文献

[1]周红莉.“非虚构”与在场主义散文叙述[J],东吴学术,2017 (4): 13-25.

[2]胡经之.西方文艺理论名著教程[M],北京大学出版社,1988:465.

[3]谢有顺.重申散文的写作伦理[J],文学评论,2007 (1):135-140.

[4]阿 来.阿来散文精选[M],武汉:长江文艺出版社,2017:238.

[5]韩雪屏.语文课程知识初论[M],南京:江苏教育出版社,2011:183.

[6]梁 梅.阿来的意义[N],文学报,2018-10-25(7).

[作者通联:江苏第二师范学院教育科学学院]