播期对大豆产量及品质影响研究进展

2023-06-21甄思乾田斌

甄思乾 田斌

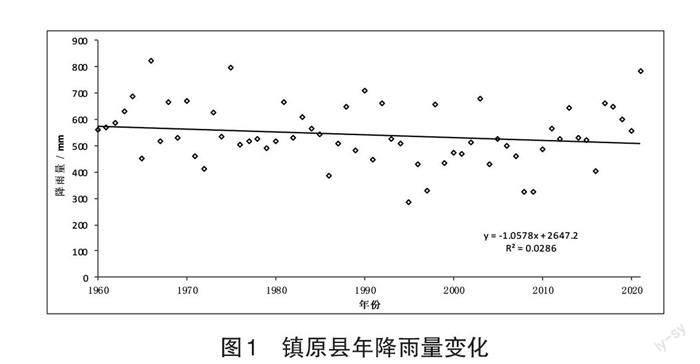

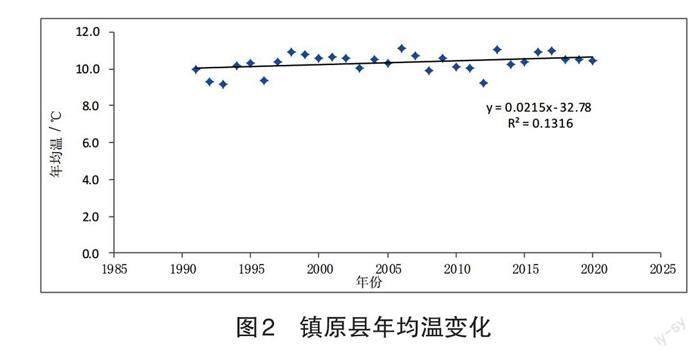

摘要:通过分析陇东旱塬近60 a 降水量和30 a 年均温度变化,发现陇东黄土旱塬降雨量每年减少1.1 mm,年均温度每年增加0.02℃,呈现干暖化趋势。因此,适宜播期地确定在大豆栽培技术中至关重要,直接关系到大豆产量和品质的形成。文章详细综述了播期对大豆农艺性状、光合性能、干物质积累、籽粒产量及品质的影响,以期为大豆高产栽培技术的应用提供参考。

关键词:大豆;播期;产量;品质;研究进展

中图分类号:S565.1 文献标志码:A

大豆属典型短日照、高植物蛋白的经济和油料作物,因其富含营养物质、用途多样化使大豆在国民日常生活中发挥着越来越重要的作用。在豆科作物中,大豆不但富含蛋白质和油脂,还含有钙、磷、铁和维生素等营养物质。播期影响大豆生长发育的水、热等气候资源,进而影响大豆生长发育。我国是大豆起源国,曾经也是世界上最大的大豆生产国和出口国,自60年代以来,人口的过快增长及解决人民吃饭问题的压力,再加上有限的耕地资源导致我国大豆种植面积波动较大、单产水平低而不稳,致使大豆总产供应不足,严重依赖进口[1]。大豆农艺性状、光合参数、籽粒产量和品质不仅受遗传特性影响,而且与气候条件密切相关[2]。气候变化是影响大豆产量形成的主要因素之一,有效利用大豆生育期内光、温、水等资源是挖掘其高产潜力的关键措施[3]。栽培环境中土壤水分、温度等因素的变化对大豆生长发育以及产量影响较大,而大豆植株生长发育及籽粒形成所受光、热、水、气资源条件可通过播期适当调整,因此,适宜播期是影响大豆产量的重要栽培因子[4-5]。文章综述了播期对大豆生育期、农艺性状、光合性能、干物质积累、叶面积指数(LAI )、籽粒产量以及相关品质指标的影响,为全面了解播期对大豆生长发育进程提供参考。在实际农业生产实践中可进一步提高大豆产量和品质,为大豆高产、优质生产提供理论依据,有助于落实中央一号文件“两稳一增”中稳大豆,继续实施大豆振兴计划,提高大豆单产和品质,确保豆制品等食用大豆国内自给。

1陇东旱塬降水及温度变化分析

1.1降水量变化

近60 a 来,陇东旱塬年降水量整体呈减少趋势,每年降水量减少1.1 mm,如图1所示。以甘肃典型的旱作区镇原縣为例,20世纪50年代,以10 a 为一个计算单元,60年代平均降雨量为612.3 mm,呈波动性上升,70年代至21世纪前10 a ,降雨量呈下降趋势,70年代平均降雨量为537.8 mm,80年代平均降雨量为564.5 mm,90年代平均降雨量为474.8 mm,21世纪前10 a 平均降雨量470.5 mm,2011~2020年平均降雨量为564.5 mm,2011~2020年平均降水量较90年代比略有回升,分别增加89.7 mm,与60年代比,降水量每10 a 减少47.8 mm。

1.2温度变化

近30 a 气象资料表明,陇东黄土旱塬年均气温呈上升趋势,每年升高0.02℃,如图2所示。1991~2000年平均温度10.11℃,2011~2020年平均温度10.44℃,温度增加0.33℃。据气象部门预测,未来10 a(2016~2025年),甘肃省平均气温仍将呈上升趋势。因此,综合上述降水量和温度变化发现,陇东旱塬气候呈干暖化趋势发展。

2播期对大豆生长发育的影响

2.1播期对大豆出苗和生育进程的影响

大豆是喜温作物,对光温变化反应比较敏感,播期通过调节大豆生育期内光温资源的变化来影响大豆阶段发育。鹿文成等[6]在黑龙江研究表明,相同品种不同播期出苗率不同,早播低于正常播期和晚播。同一品种早播对低温的适应性和抗寒、抗旱能力优于晚播,表现为出苗早播快于晚播,品种间相同播期晚播缩短了营养生长和生殖生长并进阶段,而对生殖生长阶段影响较小。晚播影响大豆产量主要是缩短了营养生长阶段。栾晓燕等[7]报道了不同品种播期相差15 d,出苗天数仅差10 d,开花期相差7~9 d,生育期差7~8 d,品种间略有差异。晚播缩短了大豆苗期到花期的时间,而生殖生长阶段所受影响较小。李树臣等[8]指出:随播期推迟,始花至成熟期基本没有变化,开花至成熟期缩短。叶修祺等[9]认为影响生育期的主要因素有:(1)品种原产地海拔;(2)品种积温;(3)生育期;(4)适宜播期确定;(5)土壤水热效应。

2.2播期对大豆农艺性状的影响

播期主要影响大豆品种农艺性状。顾敏健[10]报道迟播增加了株高、主茎节数及主茎荚数,分枝数及分枝结荚随播期推迟而减少,结荚高度及单株干重播期间差异较小。许冬梅等[11]报道株高、主茎节数和荚数及单位面积总荚数随播期延迟均减少。刘英华等[12]研究结果认为:播期主要影响大豆节数和分枝数,而对分枝数及节数规律无明显影响。

3播期对大豆光合性能、叶面积指数及干物质质量的影响

3.1播期对大豆光合速率的研究

净化合速率是指植物光合作用积累的有机物,是总光合速率减去呼吸速率的值。傅金民等[13]用 QGD-07型红外线二氧化碳分析仪测定了夏大豆不同播期、不同层次群体光合速率得知:群体上、中、下层叶对整体光合速率贡献分别为70.0%、24.4%和5.6%。涂心海等[14]对8个大豆品种测定结果表明:产量较高的品种其全生育期平均净光合速率较高。杜维广等[15]研究认为各品种晚播不同生育阶段光合速率均低于正常播期,而暗呼吸都高于正常播期,但品种间有所差异。

3.2播期对大豆叶面积指数的研究

叶面积指数大小与品种株型、生育期、密度及施肥管理措施等密切相关。尼奇波罗维奇[16]提出产量的提高主要应依靠增加叶面积指数。诸多研究认为[17-18]大豆始花前叶面积增长,结荚期后达最大,鼓粒至成熟期叶面积指数下降。陈怡等[19]指出,晚播与正常播期叶面积指数无明显差异。鹿文成等[6]指出,品种间相同播期叶面积变化表现为鼓粒期>始花后>始花前。赵双进等[20]认为适宜的叶面积指数动态是大豆高产稳产的生理基础,通过优化田间管理措施使鼓粒期至成熟前仍保持较大的叶面积指数是大豆高产稳产的保证。

3.3播期对大豆干物质积累的影响

播期影响大豆干物质积累。张桂茹等[21]认为,正常播期单株干物重及各器官干物重高于晚播。赵桂范[22]认为播期影响大豆植株干物质积累量,干物质积累速度及各器官光合产物分配。毕远林[23]研究指出,不同生育阶段单株干物质积累速率存在差异,单株干物质积累在全生育期有2次高峰,为始花期至盛花期和结荚至鼓粒期,积累的干物质量分别占全生育期干物质总量的23.91%和47.39%。孙太靖[24]研究指出,大豆植株盛荚期至始粒期叶片、叶柄、茎杆干物质积累速率分别占各器官干物质积累总量的25.94%、30.86%、34.13%。鹿文成等[6]研究指出,大豆品种干物质积累动态呈“S”型生长曲线,即慢-快-慢的变化规律。

4播期对大豆产量和品质的影响

4.1播期对大豆产量的研究

播期通过改变光温条件而影响大豆产量构成因子,进而影响大豆产量。赵双进等[20]研究指出,夏播大豆较早播种,通过影响单株分枝和有效荚数增加产量。张桂茹等[21]认为,晚播大豆品种产量随品种熟期推迟而下降。刘晓丽等[25]研究表明,分枝荚数、主茎荚数、百粒重和产量均随播期延迟而下降。刘英华等[12]认为,大豆产量正常播期>早播>晚播,即品种产量降低程度随品种熟期延长而增加。

4.2播期对大豆品质的研究

4.2.1 播期对大豆蛋白质的研究

播期对大豆蛋白质含量影响的研究,前人作了不同探讨。任秀荣[26]指出播期影响蛋白质含量,变化顺序为:秋季播种>春季播种>夏季播种。王志新[27]认为蛋白质含量随播期的延迟而下降,趋势明显。任继秋等[28]认为早播能提高籽粒蛋白质含量。鹿文成等[6]研究认为,晚播对蛋白质含量无明显影响。陈丽华等人[29]认为各器官中蛋白质总体变化趋势为生育前期的蛋白质相对含量高。

4.2.2 播期对大豆脂肪的研究

赵晋忠[30]認为大豆脂肪积累呈波动趋势,脂肪积累始花期后呈现先慢后快、最后又趋“S”型曲线。武丽石[31]认为不同播期同一品系脂肪含量表现出差异。任继秋等[25]认为,脂肪含量随播期延迟明显下降,适期早播有利于提高脂肪含量。

5结语与展望

播期影响大豆生长发育指标、光合参数、籽粒产量及品质指标,不同品种在其适宜播期下,植株农艺性状、产量性状及生理指标表现良好,早播或晚播下均不利于大豆植株生长发育,长势变弱,产量降低。可见,适宜播期通过改变大豆生育期内光照、温度、水分等资源来影响大豆生长发育,确保大豆充分高效利用生育期内水热资源,协调生长发育进程,是大豆品种获得高产优质的前提条件,尽管前人就播期对大豆产量和品质等方面做了大量研究,但仍然存在分歧。

(1)首先在播期的设定上存在不足,播期又因品种和生态区域的不同表现差异;其次,播期对大豆品质的影响分析尚未见相关报道。因此,有必要对生育期内的主要气象因子通过播期调整,对大豆产量、品质影响开展研究,有利于进一步揭示气象因子对大豆生长发育及品质形成的机理,开展相关研究工作。

(2)大豆玉米带状复合种植是稳玉米、扩大豆的有效途径。因此,为了缩短玉米、大豆共生期,确定不同品种在不同生态区的适宜播期,协调营养生长和生殖生长,既能保证玉米不减产,同时能多收一季大豆。

(3)在气候干暖化背景下,大豆生产中受极端高温热害、冻害、干旱及长时间降雨等不正常气候影响,大豆生长发育过程受影响,致使产量和品质降低。因此,考虑到陇东黄土旱塬雨养旱地大豆生产受制于温度和降水不确定性的双重制约,应对气候变化播期调控,总体上要适期早播或晚播,争取主动,提高水热资源利用率。

参考文献:

[1] 刘敏.播期对引进大豆生长发育特性和产量及品质的影响[D ].雅安:四川农业大学,2008.

[2] 王乐政,华方静,曹鹏鹏,等.不同播期夏大豆的产量、光合特性和气象因子效应研究[J].中国油料作物学报,2019,41(5):750-757.

[3] 高永刚,高明,杨晓强,等.播期对大豆开花期和鼓粒期叶片光合特性及产量的影响[J].大豆科学,2020,39(2):227-234.

[4] 张志国,高峰,高永刚,等.播期对大豆生长状况及产量的影响[J].中国农学通报,2017,33(7):22-26.

[5] 江琳,李新梅.播期对夏大豆干物质生产、光合特性及品质的影响[J].山西农业科学,2022,50(9):1297-1302.

[6] 鹿文成.浅析黑河市大豆生产形势[J].黑龙江农业科学,2010(12):155-157.

[7] 栾晓燕,杜维广,陈怡,等.播期对不同大豆品种生育阶段与光合产物积累的影响[J].黑龙江农业科学,2003(4):9-11.

[8] 李树臣,陈学珍,谢皓,等.不同播期对夏播大豆产量及农艺性状的影响[J].北京农学院学报,2003,21(4):266-269.

[9] 叶修祺,荆淑民,蒋惠兰.大豆生育期的气象生态模式[J].大豆科学,1985,4(2):117-126.

[10] 顾敏健.大豆播期、密度与其性状的相关性[J].上海农业科技,1990(3):35-36.

[11] 许冬梅,程舜华,郭显荣.大豆不同品种类型对播期及密度的反应[J].大豆科学,1991,11(4):291-298.

[12] 刘英华,闫洪睿,郭儒东,等.农艺措施对重迎茬大豆产量的影响[J].黑龙江农业科学,1998(3):55.

[13] 傅金民.夏大豆群体光合特性的研究[J].大豆科学,1994(1):16-21.

[14] 涂心海,牛超.夏大豆干物质生产、光合生理特性对群体调控的反应[J].陕西农业科学,2022,68(4):70-75.

[15] 杜维广,张桂茹,满为群,等.光周期对春夏大豆品种生育阶段的影响[J].大豆科学,1994(2):133-138.

[16] 尼奇波罗维奇.作物产量变异的生理基础:译文集[M].奚元龄,殷宏章,汪宗立,译.北京:科学出版社,1960:51-88.

[17] 傘斌.播期对大豆开花期和鼓粒期叶片光合特性及产量的影响[J].现代农业,2020(6):28-29.

[18] 王竹,杨继芝,杨文钰.套作模式下玉米播期和密度对后作大豆茎叶形态及产量的影响(英文)[J]. Agricultural Science & Technology,2015,16(1):77-81.

[19] 陈怡,杜维广,满为群,等.大豆高产优质同步栽培技术体系研究Ⅱ.不同播法和叶面肥对大豆产量及脂肪含量和脂肪产量的影响[J].大豆通报,2002(4):3-4.

[20] 赵双进,张孟臣,杨春燕,等.栽培因子对大豆生长发育及群体产量的影响-Ⅰ.播期、密度、行株距(配置方式)对产量的影响[J].中国油料作物学报,2002(4):31-34.

[21] 张桂茹,杜维广,陈怡,等.播期对大豆干物质积累分配及产量的影响[J].黑龙江农业科学,1998(3):35-36.

[22] 赵桂范,连成才,郑天琪,等.种植方式对大豆植株干物质积累及养分吸收影响的研究[J].大豆科学,1995(3):233-240.

[23] 毕远林.大豆干物质积累与氮、磷、钾吸收与分配的研究[J].大豆科学,1999(4):331-335.

[24] 孙太靖.播期对玉米生育进程及产量的影响[J].农民致富之友,2017(2):137.

[25] 刘晓丽,宋书宏,王文斌,等.播期对大豆植株生长发育及产量的影响[J].辽宁农业科学,2000(4):8-11.

[26] 任秀荣,许海涛,吴德科,等.不同播季和气候条件对大豆子粒品质及主要性状的影响[J].大豆科学,2005(1):71-74.

[27] 王志新,郭泰,吴秀红,等.施肥水平和播种密度对高油大豆合丰52油分含量及产量影响研究[J].黑龙江农业科学,2011(5):34-36.

[28] 任继秋,霍志军,李菊艳.大豆品种、播期对其品质及产量的影响[J].现代化农业,2003(9):13-15.

[29] 陈丽华,李杰,刘丽君,等.大豆蛋白质的积累动态及其与产质量形成的关系[J].东北农业大学学报,2002,2(33):116-124.

[30] 赵晋忠,吴慎杰,杜维俊,等.不同生育期大豆品种蛋白质、脂肪积累的变化规律及其与品质的关系[J].华北农学报,2004(4):33-35.

[31] 武丽石,孙英,赵桂萍,等.不同播期处理对大豆品系脂肪含量的影响[J].杂粮作物,2004(3):163-164.