回不了的家

2023-06-21陈冲

陈冲的家庭照

陈冲

出生于上海,美籍华人演员、导演。代表作有《小花》《海外赤子》《末代皇帝》《意》《天浴》。

2021年,陈冲在《上海文学》开设专栏《轮到我的时候我该说什么》,该专栏入围2021年收获文学长篇非虚构榜和2022年《扬子江文学评论》年度文学(散文)排行榜。

几年前中央电视台到我家拍摄寻根节目《客从何处来》时,我发现父母还是偷偷留下了几张老一辈的照片。我望着相册中陌生的先人,第一次对自己的血缘产生了好奇。在上海图书馆拍摄资料室里,我看到一篇纪念我曾外祖父史蛰夫的文章,原来他是著名清朝大臣史贻直的直系后裔。

与此同时,女儿们开始问起我小时候的事情。我决定写下她们祖辈的故事,不管她们出生在哪里,漂泊到哪里,都能知道自己的根深埋在这片土地里。

裹小脚的“矮好婆”

这也许是家庭照中最老的一张吧,大约摄于1910年。母亲和二姨说,那时她们的外公(“公公”)家在朱家花园,我想她们指的一定不是那个云南的旅游景点。

哥哥和我都觉得,“公公”一定有台相机,因为那时期的家庭照都不是在照相馆拍的。20世纪初,摄影在中国还是一件新生事物,不知他为什么会买这样奢侈和时髦的东西。

“公公”史蛰夫是一代国学泰斗,光绪年间廪生,曾参加过辛亥革命,为维新人物。北伐前他曾是国民党的地下党员,在国民党取得政权后,因不满意国民党的执政措施,他在报上启事公开脱离国民党。他曾在常州中学、南菁中学、无锡高等师范任国文教师和历史教师。在共有120册的“民国时期语言文字学”汇编中,第24、25、26、27、28册为史蜇夫所编的《六书统一》。他在篆刻上也有着极深的造诣,瞿秋白就读常州中学时,就随他学习并成为他的得意门生。上海图书馆资料室的文章中,形容了他的篆刻“纵横豪迈,遒劲有力,信手雕镌,字字活跃,不啻蛟虬自石中飞舞而出”。他能把《陋室铭》全文,刻于方寸石章中。

相片里裹小脚的女人是我太婆——母亲的外婆(“矮好婆”),她目不识丁,常被先生骂笨,但她其实非常聪明。出去听一出戏,她回来就会连词带腔哼唱。“矮好婆”一共生了五个孩子,她左边是我的姥姥,身后的是姥姥的长兄,右边是姥姥的姐姐。那时两个最小的孩子还未出生。

土耳其作家奥尔罕·帕慕克的《伊斯坦布尔》中写了:“拍照的瞬间是一个特殊的时刻。为此,人们必须做一番准备,举行一个仪式。首先,胶片是昂贵的。一卷胶卷拍出多少张相片很重要,而相机不断显示着拍过的相片数。每每说起胶卷、胶片和照片数,我们就像子弹有限的贫穷的士兵,一边不断计算着拍了多少相片,一边思忖着我们拍摄的照片是否好。因此,每次拍照前都需要经过一番思考,一番‘不知道这是否合适的推理。”

帕慕克儿时拍照的情形,应该跟“公公”家差不多吧,照相是件隆重的事。我可以想象他们都好好做了一番准备,然后坐在了院子里光线最合适的地方。在那个男尊女卑的年代,“矮好婆”给自己的女儿们穿上男孩的装束拍照,是想把她们当男孩来养吗,还是因家境拮据,女儿们继承了长兄和亲眷的衣服?没有人能告诉我。但是我知道,姥姥、大姥姥和三姥姥都受到了极其良好的教育。

姥姥的长兄——母亲的大舅舅——是一名才华横溢的画家,他冬天作画、教书、办画展,一到夏天就发精神病。发病时,他会把母亲放在脚踏车的龙头上,在大街小巷疯狂地转圈。他还会抱她到阳台上去,问她:“你想飞吗?我把你往下面一扔你就飞起来了。”母亲总是紧紧地抱住舅舅的脖子不放。大舅舅跟自己的表妹青梅竹马,非常相爱,但是表妹的妈妈(“矮好婆”的妹妹)把女儿嫁给了一个当官的。

我们站在黑黑的楼道半天没有动,我听到他的呼吸,然后感到他的手轻轻触了一下我耳边的头发。

一天夜里,母亲在床上朦朧听到大舅舅在盥洗室唱歌,很好听,歌声伴随她进入了梦乡。半夜她被公公和矮好婆的尖叫声吵醒,跑出门来看到红色的水从澡缸里溢出来,再从楼梯上淌下去,大舅舅躺在澡缸的血水里,已经割腕死了。

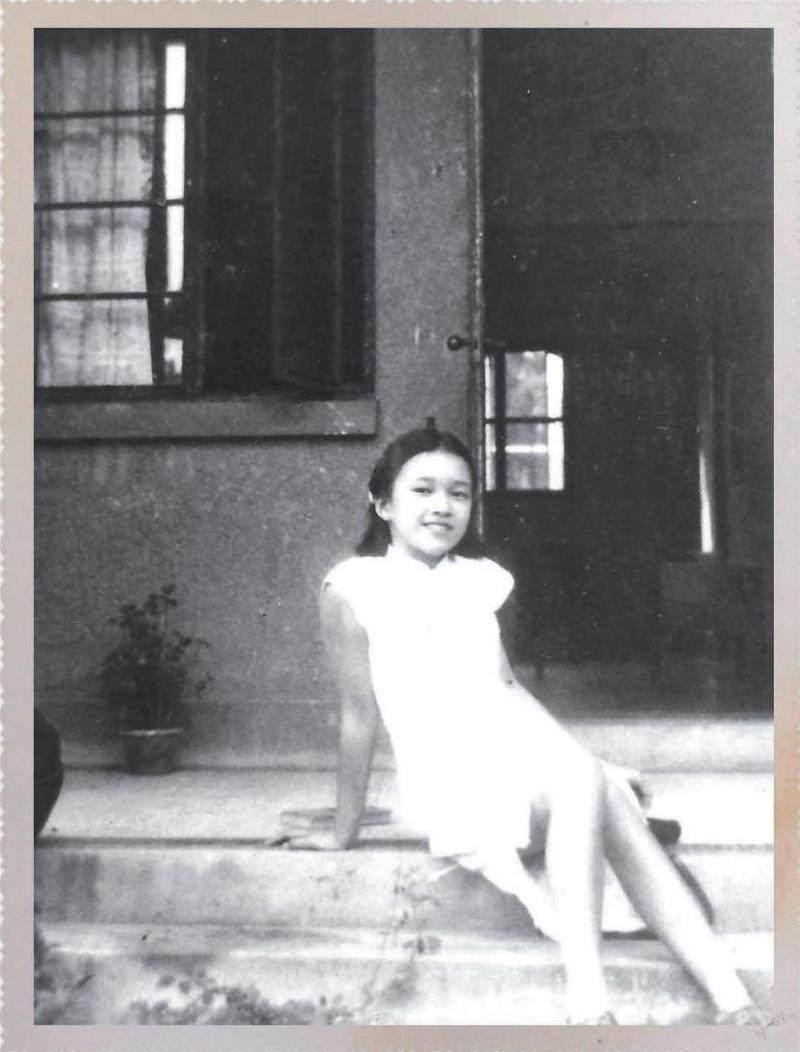

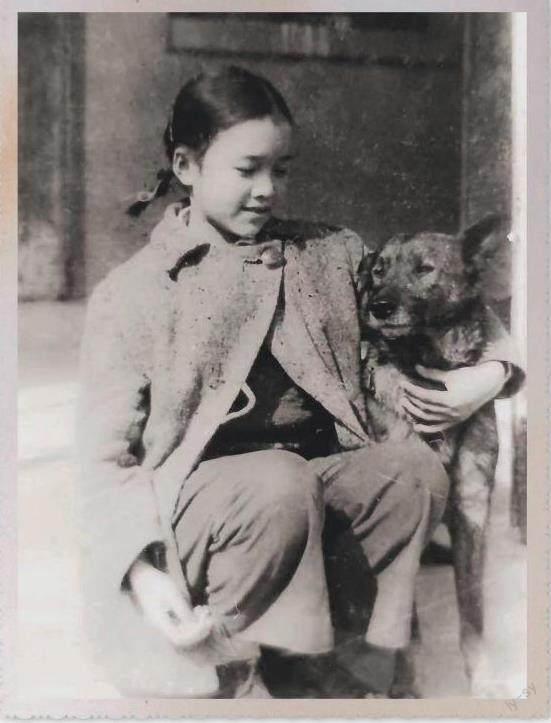

陈冲母亲的少年时代

陈冲母亲的少年时代

那个毛骨悚然的夜晚,在母亲的脑子里打下了不可磨灭的烙印。

记得我哥少年时代多愁善感,爱写诗歌,还有很高的艺术天分。母亲不喜欢他写诗,也不给他钱买绘画材料。哥哥就把每周日去奶奶家的公车票钱省下来,去福州路买画画用的纸。他在长风公园跟少年划船队训练的时候,常溜去公园画海报的办公室,跟一个叫小潘的人要公家发的油画颜料。小潘多给几支绿色的,哥哥回家就画绿调子的,多给几支蓝色的,他就画蓝调子的。

一次,母亲看到他画的女孩和写的情诗,就要夺走没收。他们扭打起来,画和笔记本被抢过来抢过去,最后撕成了两半。母亲大声骂哥哥萎靡不振,沉浸在不健康的思想里。那时我还小,以为她发如此大的脾气是因为哥哥早恋。

成年后我才知道,她当时的粗暴来自恐惧。我们母系家族中的男性,有精神分裂症的历史。这个病遗传性很强,一般在青春期步入成年的阶段发作。母亲是研究神经药理的,从哥哥出生她心里就埋下了这个隐患。当她看到哥哥传承了大舅舅和表哥的艺术细胞时,便更加愁肠百结。哥哥写得越好、画得越好,她就越觉恐惧。母亲非理智地相信,如果能杜绝孩子身上天赐的才华,就能把天赐的诅咒也一同拦在门外。

有幸地,那个精神分裂症的基因错过了哥哥。想想人的一生,能自主的事真的不多。一个小小的基因突变,在人还没有出生的时候已经决定了他的命运。

1937年,我的外公张昌绍以全国庚款留学考试第一名的成绩,赴英国留学。次年姥姥也去了英国陪读。那时母亲才4岁,由她的“矮好婆”和“公公”抚养。直到临终,已患阿尔茨海默症的母亲还在惦记他们。

手机录音里,母亲的声音恍惚就在我的身旁。那天她坐在病房的小沙发上,用一口标准的溧阳话,给我模仿“矮好婆”和“公公”的腔调,“公公”总是骂“矮好婆”:“蠢嚒蠢到载,一点用都没有,只好看看——她年轻时候是个美女——所以只好看看。”“矮好婆”耐心听完他的一长串抱怨,慢吞吞说一句:“你一遭说的是你自个。”“公公”气煞。“公公”有位跟他交流文学艺术的常客,总是吃饭的钟点过来,“矮好婆”就跟来客说:“培基兄啊,今天我淘米数过了,只有四条米虫,你放心吃好了。”公公又气得要命,说她蠢。“矮好婆”听了也不生气,自管自唱《自从嫁了你》。“公公”气煞,拿她一点办法都没有。

“自从嫁了你呀,幸福都送完。

没有好的穿呀,好的吃。

没有股票呀,没有田地房产;

没有金条,也没有金刚钻。

住的也不宽,用的也不全,

哪一件叫我过得惯?

这样的家庭,简直是殡仪馆……”

母亲一字不落地唱着,虽然她记不得几分钟前说过的话,但是80多年前的事记忆犹新。她像一个被自己头脑驱逐出境的人,悄悄潜回了那曾经熟悉和温馨的河畔。

廊亭前的“查理”

母亲去世后,我在她“圣光”老同学的相册里,第一次看到了她少年时代的照片,觉得那模样怎么跟我的大女儿如出一辙。

那时“公公”已经不在了,我猜拍这些照片的是母亲的小舅舅——国民党空军的年轻将领。母亲说,解放战争后期,小舅舅曾带着几个战友在家里秘密商量起义投诚,但还没来得及行动就被命令驾机运货去台湾,从此没能再回来。

我看到母亲搂着狗的照片时,差一点叫出声来——“查理”!母亲多次讲起过它。我眼前浮现出月光下我家门外的大草坪,一条孤零零的瘦狗站在当中对天哀鸣,耳边响起母亲的声音:

家中有不少廊亭前拍的照片,似乎总是在夏天,钢框窗门都开着,窗帘在微风中飘动。廊亭的地,是上海20世纪30年代后期40年代初期时兴的细小白瓷砖铺的,台阶下有个花园,那里有一棵枇杷树,篱笆上爬满了喇叭花。母亲身后的玻璃门内是客厅,再往里便是餐厅。记忆中,客厅和餐厅之间是有隔墙的,但照片能从廊亭一直看到深处餐厅的窗户。那扇窗外有一条通道,总能听到有人在那里择菜、洗菜、洗衣、聊天的声音。

也许客厅和餐厅是在1967年被墙隔开的,那年5户人家搬进了这栋房子。客厅里是一家苏北人——父母、3个女儿和1个儿子,廊亭被草草地封起来给那家的儿子当了房间。他们经常争吵,还骂脏话,但日子过得津津有味。他们之前,我还从没近距离接触过那样的人。我爱偷看他们的举动,偷听他们的对话,偷闻他们厨房里的味道。

有一次他们一下子煮了好几锅的黄豆,我心想,这么多,吃不完馊了多可惜啊。那是一个物资匮乏的年代,那些黄豆的命运,变成了我在那几个礼拜最关注的事情。接下来,它们被碾碎,拌了佐料,又被装进两个开水烫过的坛子里。然后,好些天都没有黄豆的踪影,我们心里充满悬疑。终于有一天,坛子又出现了,里面的黄豆都长了白花花的毛,一股又香又臭的气味充满了整栋房子。他们一家人有说有笑,把黏糊糊的霉黄豆捏成一块块的饼,放在竹匾里在花园里晒。后来我从他们家小女儿那儿打听出来,他们原来是在酿制鲜酱油。

14岁那年,我在餐厅窗外的通道养了几只毛茸茸的小鸡,苏北人家的儿子在那里搭建了单杠、双杠和哑铃。喂鸡的时候,我常看见他跟几个同伴一起光着膀子练肌肉。他比我大4岁,我们很少接触,几乎没说过什么话。有一天我在那里剥蚕豆,他蹲下来帮我一道剥,沉默一会后他问:“你看过金瓶梅吗?”我说没有,他说是“禁书”,他可以借給我。那天晚上,我问姥姥:“你看过金瓶梅吗?”姥姥变得警觉,说你哪里听来的,我说是楼下那家儿子说的,姥姥的脸阴沉下来,她说:“你少跟他搭讪。”

过了几天那男孩跟我在他家门口遇见了,他说:“我去给你拿书。”我说我不想看了。然后我们站在黑黑的楼道半天没有动,我听到他的呼吸,然后感到他的手轻轻触了一下我耳边的头发。就在这个时候姥姥不知从哪里冒出来了,劈头盖脸把我骂了一顿。

第二天,他一见到我就说:“你不用怕那个神经病老太婆。”说着,就把我拉进了他家的厨房。那是由原来佣人的小厕所改建的厨房,在煤气灶、刀板和碗筷架当中只够站一个人。我们进去后他关上了门窗,沸腾的饭锅汤锅冒着蒸汽,我们的身体挤在一起,时间凝固了,不记得过了多久,我们有没有说话,只记得他把嘴贴到我的嘴上,用舌头舔我的舌头。我第一想到的是这太不卫生了,母亲从小教我不要喝别人喝过的杯子或用别人用过的筷子,会传染肝炎的。但他的手抱着我的头,不容置疑地吸住我的唇。我的第二个念头是,完了,这下要怀孕了。紧接着我想也许这就是大人说的订终身了?我拼命从他怀抱里挣扎出来,我的头发被蒸汽和汗水弄得湿漉漉地贴在脸上。

那个夏天我时刻想着他,也时刻回避着他。那时候我们每家每户都有一根自制的杀蚊武器,它是我们用一块破被单或旧衣服,包在一坨废棉絮、烂袜子之类的东西外面,再绑到一根竹竿的头上,用它来摁死停在屋顶上的蚊子。傍晚,蚊子泛滥的时候,我躺在刚刚拖过的湿地板上,企图背英语单词,听着楼下他“咚咚咚”捅房顶的声音,心如乱麻,好在夏天过后他就插队落户去了。没多久,我进了上影厂的《井冈山》摄制组,那是1975年。

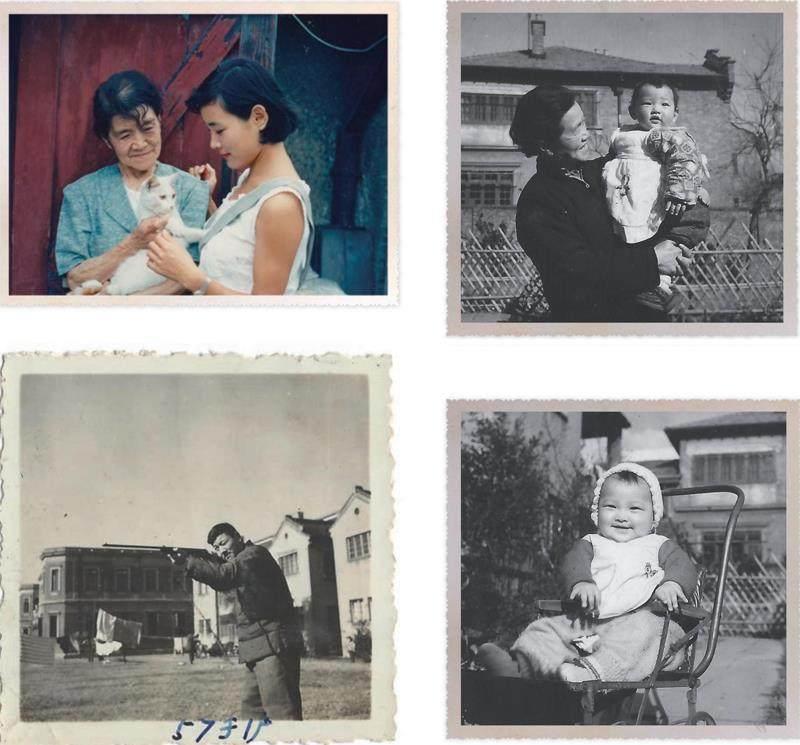

陈冲与姥姥陈冲的父亲幼年时期的陈冲

后来这栋常年失修的房子,像个病床上的落魄贵族,到处无序地接了管子、电线。哥哥在客厅壁炉架下方画了一根粗大的热狗,在壁炉架上面挂了一张皱巴巴的世界地图,四周墙上贴满了他正在学的英文单词。桌椅橱柜都旧得掉了漆,也不成套,倒是跟那个时空吻合,给人一种不经意的协调感。

1991年,上影演员培训班的同学们在那里为我庆祝30岁生日。不知是谁把关锦鹏和朴若木带来了——当时他们正在上海拍电影《阮玲玉》。后来我与他俩合作了《红玫瑰白玫瑰》,并在上映后得到了我的第一个金马奖最佳女主角。

怎么就从“查理”扯到了“红玫瑰”?用上海话说,这叫无轨电车瞎开,开得野歪歪——听上去是“野花花”。也许人活得久了,难免这样在岁月的沉浮中穿越。

回不了的家

幼年时——那几乎是我人生的第一记忆 ,也许是怕我走丢,母亲教我背诵,“我叫陈冲,我爸爸叫陈星荣,我妈妈叫张安中,我家住在平江路170弄10号。”成年后,我有机会周游列国,但没有在世界上任何一个角落,再遇见过一栋如它的黑瓦白墙房子。人回不了家并不是因为距离,而是因为岁月,人回不了家就像他回不到母亲的腹中。

很久以前,我家后门的墙外是一条运河,叫肇嘉浜,浜上有许多座桥,我家在枫林桥边。

北洋政府时期,第六混成旅旅长何丰林被任命为淞沪护军使,成为上海最高军政首脑。那时肇嘉浜以北为法租界,何到任不久就在邻近的交通路(现平江路)两侧盖起了几栋西式楼房,随后将“护海道尹公署”“外交部特派江苏交涉员公署”迁入办公。他接着筹银征地,在肇嘉浜以南修建了现在的医学院路,在肇嘉浜上建造了一座桥,并以何丰林的名字将这一桥一路命名为丰林桥、丰林路。

1927年,张作霖在上海成立了特别市市政府,并将它设在交通路旧道署内。交通路因此被改为市政府路,丰林路被改为枫林路;1933年,市政府迁移到江湾后,市政府楼和它西面的外交大楼,便转让给了上海军医事业委员会;沦陷时期,这里曾为汪伪政府办事机构的一部分,也是一个血腥的屠杀场地;抗战胜利后,这里成为了上海医学院的生活区,市政府楼成为上医幼儿园——我和哥哥的母校,外交大楼则成了家属院。

平江路附近几条街的人都称我们弄堂为“外交大楼”。它东面有10栋洋房,是颜福庆为留学归来的10位教授盖的,我外公也是其中的一位。

“面对镜头,我们是在为将来、数年或数月后看见这些照片的人们摆姿势。那些人很有可能就是我们自己,或是我们的亲人和家人。也就是说,我们是在为一个月、一年、数年后的眼光拍照……我们仿佛是在对未来搔首弄姿。”——《伊斯坦布尔》

父亲年轻的时候是个摄影爱好者,我很小就跟着他到华山医院放射科去冲底片、印照片。影像在显影剂中慢慢浮现出来的时候,是那么的神奇和美妙。

照片里我穿着老保姆织的毛衣毛裤和绒线帽,坐在推车上,显得那么的满足。但母亲说,我其实是个爱哭的婴儿,而且力气很大,能闹很长时间。筋疲力尽的父亲,经常半夜三更抱着我满屋子转,哼唱着“姑娘你好像一朵花,美丽眼睛人人赞美她”,紧接着就咬牙切齿地诅咒,“再哭就把你扔到外面去!”

我左后方的樓是11号,在我家隔壁,原本住的是沈克非教授,他是中国外科学的先驱之一,跟外公、姥姥关系很好。他从美国带回来一辆汽车,周日常带他的儿女和我母亲,到衡山路国际礼拜堂去做礼拜。据二姨说,沈家的两个儿子都爱上我母亲。姥姥希望成全这门亲事,为母亲做了一条绿色带白花边的无袖连衣裙,让母亲去跟沈家喝下午茶,母亲羞得无地自容。

从我记事起,沈家就已经搬走,那里成了上医的职工托儿所,阳台和晒台上总是挂满了尿布。现在那个阳台没有了,每栋房的阳台都被封起住人用了。房子的前后左右都被一间间加建出来,像树干上长出来的野蘑菇,大多数的居民也对原貌毫无了解。

姥姥抱着我的这一张摄于家门口,我们的房子就在照片左边的画外。大概是父亲喜欢这里光线的缘故,不少家庭照的背景都是这栋“市政府楼”——我的幼儿园。它在照片里显得这么近,小时候大人每天牵着我的手,先绕到弄堂大门外,再从平江路上走进幼儿园的正门,感觉好像很远。

父亲举着气枪的照片是母亲拍的,他在黑色的相册上用白色水笔写了:“命中红心的前一刻。阿中(母亲小名)实习拍照,真可谓一鸣惊人。”

我能想象,新婚不久的父母亲,在某个阳光明媚的冬日——也许是春节休假的时候,到草坪上拍照。父亲调好光圈和快门速度,让母亲站在他的位置对好焦距,在地上做好记号,再跟母亲对换位置,然后摆出举枪瞄准的姿势让她拍。母亲按下快门,那一瞬间便像琥珀里的昆虫,留给了未来。

而“未来”的人留心到的,却常是一些无心插柳记录下来的细节。我选择分享这幅画面,也不是因为父亲的姿势多么帅气——其实我有不少他别的相片远比这张要好看。我喜欢这一张,是因为父亲背后的环境令我想起童年,和那些我以为遗忘了的人和事。一位现在住在那条弄堂的朋友看到相片后说,“外交大楼”原来是平顶的啊,这里原来有这么大一片草坪啊。

是啊,我曾每天跟一群孩子在那里跳绳、踢毽子、打球、捉迷藏、打架。一到傍晚,各家大人在窗口大声呼唤自家的小孩吃饭,孩子们便像退潮那样跑回家,草坪就在瞬间空空如也,只剩下被踩扁碾碎了的青草,在夕阳下散发出淡淡的清香。

有一年,政府提倡绿化,草坪上一下子种了好多树。黄梅天过后,每棵树都系上绳子挂满了棉被,日落时,我们捧着晒了一天的被子,把脸埋在里面闻太阳的味道。如果幸福有一种气味的话,那热烘烘的棉被也许就很接近了。

在父亲为母亲拍的许多照片里,我最喜欢那张穿翻领连衣裙的。记忆里,我几乎从未见过母亲这样一览无余的笑容。

上世纪六十年代末,弄堂里开始备战备荒,每家每户出人出力,很快就绕开树在草坪上挖了一条弯弯曲曲的壕沟。可惜刚一米半深就遇到地下水了,壕沟变成了打水仗和养蚊子的地方。后来为了预防脑膜炎的泛滥,上医派人定期在壕沟里喷DDT,我们就不能玩水了。大人们带领我们,把挖出来的泥揉成一团一团,放到木头的模子里做成砖形,放在太阳照得到的地上晒,干透后运到附近的火窑去烧,听说那些砖是用来造肇嘉浜路下面的防空洞的。

再后来,草坪上盖起了一栋水泥工房,就没有孩子们玩耍的地方了。

照片里“外交大楼”边上的第一栋洋房是7号,窗户里总是飘出优美的钢琴和小提琴声,那家两个已成年的儿女都是音乐天才。我有时会去那里跟他们的母亲老关学英语、学打字。老关是澳大利亚出生的华侨,她丈夫老叶当年在澳洲留学,回国时把她娶回了上海。老叶丢失了一边的肩膀和手臂,他的脖子不能转动,脑袋总是倒向一边,样子很可怕。有一次,我去找老关,正好她不在家,老叶让我坐下等,他用牙扭开一瓶药,然后跟我说,他已经不存在的肩臂觉得剧烈的疼痛。这叫Phantom Pain,幻肢痛,他咬着牙教我。这个不太有用的词,我马上就记住了。

7号的对面——隔着大草坪——是2号,小时候我对里面的一个外国女人很好奇,我几乎从来没看见过她,因为她白天不出门。有时晚饭后,她会跟她丈夫到院子里散一下步,手总是挽着男人的胳臂。备战备荒那阵弄堂里经常有防空演习,一次演习我们几家人挤在一间房里,外国女人也在。窗帘关着,当时的黄色染料腐蚀性强,窗帘布上的黄花变成一个个小洞,阳光一束一束从洞眼里钻进来。她坐在那家的床沿上,苍白的皮肤好像是透明的,深凹的眼眶里眼珠是灰色的,高耸的鼻梁像是一把尖利的武器。所有的眼睛都盯着她。屋里的几个孩子开始你推我一下,我推你一下。一个压低嗓门说她来抓你了,一个尖叫,一个大笑。她默默地承受着,她身旁的丈夫也不作声。

这个女人怎么会在这个跟她格格不入的地方,一待就是一辈子? 20世纪30年代,一个美国女孩嫁给中国人是骇人听闻的事吧?她是跟家庭决裂了,才跟着一位英俊的中国医生远渡重洋来到了我们中间?什么样的激情才能给人这样决绝的勇气,在那些无比艰难的岁月,她后悔过吗?我想象,她一定也跟我一样,无数次在梦里回到她大洋彼岸的祖屋,徘徊在她童年的树林……

20岁那年,我也背井离乡到了一个陌生的国度,像是被孤身放逐到了月球上,4年没能回家。记忆中母亲的声音,总会提醒我生命的归属和牵挂:“我叫陈冲,我爸爸叫陈星荣,我妈妈叫张安中,我家住在平江路170弄10号。” 无论漂泊到哪里,遇到什么样的风暴,永远有那个安全的港湾在等着我。

姥姥去世之前,我每次出远门她都会送我到大门口,有时还坚持送去机场。那时我不懂她的惧怕——怕我一走就再也见不到了,毕竟她已经很老。我最后一次从那里拖着行李箱出门的时候,姥姥已经不在世了,只有那栋日益破烂的老房子,默默站在那里,我头也没回就上了去机场的车,哪里会想到就再也回不去了。

父母离开祖屋前没有与我和哥哥商量。想想也是,那时我们还年轻,只顾着自己的家庭和事业,从不关心那栋房子,也不关心父母的日常生活。搬完家后,父亲打电话跟我说,有人给了他内部消息,老房子可能要拆迁,拆迁的话会把他们搬去老远的地方。母亲说,好在上医总务科的××出面,让人用三套新工房跟我们换了老房子,所以搬了。父亲接着说,平江路房子常年失修,里里外外的东西都坏掉了。新的地方生活很方便,楼下就是菜场。

记得我第一次到那里,送我的车无法开进去,我只得拉着两只箱子,走过那条又吵又脏的菜场。一进家门,我马上知道父母被人骗了。我们有鸽子笼大的三间客厅、三个厨房、三间卧室和三个厕所,像火车车厢那样长长的一排。父母向来生活得简单朴素,只要东西都在工作,他们就心满意足了。物件对他们没有什么贵贱之分,只有功用与否。父亲在新工房里从七楼窗口用望远镜看着菜场里的果菜鱼肉,交代家里的阿姨去买什么菜。

在母亲的遗物里,有一页撕成半张的纸片,上面写了:“老房子 从小姑娘一直住到退休 太多的回忆 有时会突然看到父亲和往常一样坐在靠阳台的单人沙发上看报 或妈妈躺在床上叫我帮她找拖鞋这些幻觉当时觉得又温暖感动又心酸事后令我害怕走的时候还是很难舍 住在新工房里有一种坐火车的新奇感觉妹妹(我的小名)回来住了一夜天不亮被下面的菜场吵醒 坚决要我们搬家 她像教训孩子那样对我们说……”接著的半页没有了,母亲晚年的笔记,又回到了她童年时代没有标点符号的样子。

那篱笆上紫色的喇叭花,花园里瘦瘦的枇杷树,窗沿上种着青葱的红瓦盆和瓦盆边熟睡的三花猫,晒台高墙上骑着的男孩女孩,和他们仰头看烟花的脸、眼睛里的光彩……总会有这样一个地方,岁月只会赋予它越来越大的魔力,让你一生魂牵梦绕。

晒台上的母亲

年幼的陈冲与母亲

年幼的陈冲与母亲

晒台,那也许是家里最快乐的地方吧。我的电脑旁放着几张父亲在晒台上为母亲拍的照。也许是那时胶片感光度的原因,相片似乎都是在大太阳下拍的,还都带着一点仰角。我曾经以为,仰拍是那个时代的审美,也特别喜欢那些带着天空和树顶的通透的构图。直到最近跟哥哥聊天的时候,他才提醒我,当时仰拍是因为照相机的取景框在相机的顶部。拍摄者总是把相机挂在胸腰间,瞄准拍摄的对象。原来一个时代的美感,经常是产生于某一种限制。在父亲为母亲拍的许多照片里,我最喜欢那张穿翻领连衣裙的。记忆里,我几乎从未见过母亲这样一览无余的笑容。

从晒台往下看是弄堂的后墙, 墙外有一片密密麻麻的树林,再往远处就是肇嘉浜路的街心花园。路灯照不进树林,它便成了无处可躲的恋人们亲热的地方。夜晚我们有时会看到工宣队打着手电筒,在林子里和肇嘉浜路的防空洞里去抓“搞腐化”的人。被电筒照到的男女会逃、会哭、会求饶。记得有一天下午,一对男女慌张地钻进树林,贴着后墙激动地扭抱在一起,我们看到了就用铅桶装了一桶水浇下去,看到他们尖叫着逃跑,我们快乐得不得了。

在我们和邻居的晒台之间,有一堵一尺厚的高墙,每年国庆节夜晚,我们就用上阁楼用的木梯,爬到墙上看烟花。

天气好的时候,我常在晒台上吹肥皂泡。那年代肥皂是奢侈品,不管我怎么抗议,母亲总是把我的头发剪到齐耳根,她说长头发洗起来太费肥皂,但是用肥皂来吹泡泡在她的眼里却是无可非议的。阳光里,透明的泡泡,映照着彩虹的颜色,悠悠飘荡。它们转瞬即逝,让我的快乐里总是带着一丝感伤。

最刻骨铭心的记忆是那些夏天的夜晚——有时候明月高挂,有时候伸手不见五指。母亲把水龙头接上橡皮管子,再把它挂在晾衣服的绳子上,一边淋浴,一边哼歌。她的声音是那么的温柔真诚,她的身体是那么的光洁完美。为什么有些不经意的时刻日后会让你魂牵梦绕?也许一切都有待失去,而变成永恒。这些夏夜再普通不过,什么大事都没有发生。然而,多年后在大都会博物馆看到古希腊人体石雕像时,我会突然听到流水和歌声,闻到硼酸香皂的味道。

回想起来,在晒台上洗澡的时候,母亲比任何其他时候都要快乐,她似乎在享受一份那个年代所不可思议的自由。我也是快乐的,苍穹下我隐约感到这是一种特权,她的肢体、歌声,还有那看不到的微笑,都在向我透露人生的秘密……

我没有母亲那样天然的优雅,有点驼背缩脖子,还结实得像个男孩。一次,裁缝为我做裤子的时候说:“你的肉老硬的,腿老粗的。”我从此对自己的粗短腿感到自卑,跟母亲一起出外的时候,我仿佛能在路人的目光中,感到某种惋惜。

有幸的是,射击教练看中了我重心低而稳的体形,把我招进了学校的射击队,后来上影厂找小游击队员的时候看上了我。就这样,命运向我打开了一条令人难以置信的道路——我居然当上了电影演员。