蔚来3万人的效率难题

2023-06-19吴晓宇

吴晓宇

2022年8月28日,合肥经济技术开发区的江淮蔚来先进制造基地,技术工人在整车生产线上作业。图/视觉中国

在一位蔚来员工眼中,蔚来“1分像国企,6分像外企,3分像互联网公司”。像外企的蔚来,人性化管理,关怀员工,包容不同背景的人才。像互联网公司的蔚来,鼓励创新、决策灵活、大胆投入研发。而当组织膨胀过快,人效降低,蔚来创始人、董事长、CEO李斌坚决不裁员,这又有点像一家老国企。

削减人员和收缩业务是多数公司降本增效的手段,效果立竿见影,但李斌不愿意这么做。今年4月举办的一场活动中,他又再次强调了这一点:“我们不裁员。”与短期的经营效率相比,他表示自己更看重“体系化效率”。

“不是一提效率就要减人。我们还是希望现有团队能够有更多產出,有些产出今年可以看到,有一些产出明年可以看到。”李斌说。

但他同时也看到,维持现有运营成本却卖不出更多车的状况不可持续。“如果接下来每个月还是只能卖1万多台车,我和力洪就要找工作了。”李斌说。

李斌倡导长期主义,希望员工自驱成长而不是被KPI驱动。蔚来对员工的考核基于一套VAU体系,即以企业愿景(Vision)为指引,强调行动(Action)和进步(Upgrade)。VAU的考核标准是蔚来的企业价值观——真诚、关爱、远见和行动,围绕着这四个维度,员工要接受十个同事环评打分,最终计入考核中。

一位2018年入职蔚来的员工认为,在早期只有几千人的时候,VAU体系是有效的。那时蔚来的员工靠自驱力、信仰工作。而当规模扩张到3万人,“又长身子又长腿”,只有高效的管理体系能带来执行力。

李斌追求的“体系化效率”并不容易做到。汽车公司需要拉通产品、研发、生产制造、销售各个业务,管理难度原本就大,而蔚来还有换电体系、车主服务体系,近两年的研发深入到电池、芯片等底层领域,在主品牌之外还推出了定位大众市场的子品牌阿尔卑斯和萤火虫。除了造车,蔚来还做手机,近期还投资了一家做可控核聚变的公司。

去年,蔚来几个创新业务人数快速扩张。《财经》获悉,前WeWork大中华区总经理艾铁成负责的阿尔卑斯品牌目前已超800人。前华为海思高管张丹瑜带领的芯片团队和原美图手机总裁尹水军带领的手机团队,规模均超500人。蔚来的整体人数已突破3万人,比理想、小鹏多1万多人。

大扩张下并没有带来同等的效率。一位蔚来员工曾在内部论坛上直言:蔚来从事项目管理职能的不少于400人,有120个项目管理团队,“人数过多”,从不能赋能的口号和workshop,到供应链产能、价值观稀释、质检工作均体现了“蔚来式低效”。

也有另一种观点,即蔚来只用了3万人,就干了如此多的事。“在我眼里,它是高效的。”一位蔚来人士说。

今年蔚来会有八款第二代技术平台车型在售,他认为,“在同等投入规模的情况下,全世界找不到第二家类似效率的车企。”

其他例证还包括,蔚来完成了技术平台垂直换代;今年7月,NOP+正式版将提供服务;三季度,首批40座高速领航换电站将开通,并逐步覆盖更多高速换电站;城区NAD也将于近期在上海开通小规模体验。

但数字摆在眼前。截至今年5月,蔚来总共推出了七款车,累计交付约33.34万辆,被理想(约36.39万辆)超越。理想只有三款车,上市时间比蔚来晚了一年半。2022年,蔚来的销量与理想、小鹏相当,但运营费用是理想的2倍,小鹏汽车的1.5倍。这些数字直接影响到资本市场的预期,发稿当日,蔚来的美股市值为127.09亿美元,不到理想汽车(302.78亿美元)的一半。

蔚来所有的业务布局,最终都需要转化为实实在在的销售,才能支撑起整个体系。今天蔚来核心业务的成绩并不理想,所处的竞争环境却日渐胶着。

李斌也清醒地认识到这个问题。“2023年上半年的运势,将决定公司中期走向。如果工作不力,2024年可能又成为2019年。”他在4月初北京用户面对面活动上说。

李斌:温柔,但不可动摇

李斌具备很多优秀企业家的特质,自律、敢赌、大格局。创立蔚来汽车后,他信奉“5万块钱不可能造出宝马,做出好东西就是需要钱”。为此,他出了17趟国,光是宝马i系列就见了几百人,将宝马、大众、特斯拉等车企的高薪人才招至麾下;在北京王府井、挪威首都奥斯陆市中心等国内外昂贵地标地段开旗舰店。

另一面的李斌,又极为接地气。他会一个人背着双肩包坐高铁去各地参加车友活动,不带任何随从;他在车主聚会上喝酒,穿着奇装异服和车主同乐;他每天在车主群里发红包,坚持了五年。

蔚来多个成功策略被传统车企效仿,背后都有李斌的影子。

蔚来用户数字产品部高级总监回忆,2017年8月,在蔚来App新版本上线前的最后一个月,李斌曾推翻强调卖车、用车功能的版本,转而敲定以社区服务为重点的方案,理由是,“蔚来App确实要卖车,但那不是唯一,它更重要的作用是做连接,不仅连接车,还连接人、信息和服务。”这个方案一直沿用至今,现在蔚来App的平均日活跃用户超过20万人,被很多传统车企借鉴。

李斌还亲自设计了“服务无忧”和“能量无忧”两个售后服务产品,前者提供维修保养,后者提供充换电保障。开会时提出想法,不到两个小时的会议结束,便能拍板去做。

李斌认同把事情做大、做重才能形成壁垒。几乎各个时期,蔚来都比同期起步的新造车公司“更重”。2015年,创立蔚来一年后,李斌便攒了一支自动驾驶团队,比将智能驾驶作为核心竞争力的小鹏还早两年。在造车、卖车之外,蔚来同时还布局了换电、服务、电商和App。在如今拼技术、拼研发的新竞争中,蔚来版图继续扩大,将“触角”伸向自研芯片和自产电池。蔚来自研的手机也将在今年推出。

创办蔚来之前,李斌早年的创业经历也体现了做大、做重的思路。2009年,围绕易车,李斌做了四本杂志、十几个报纸汽车专栏、十几个电台节目和一个数字电视频道。在出行行业,李斌以易车、蔚来资本以及个人名义投资了超40家公司,被媒体称为“出行教父”。

“他一直就不甘于单线地做一种产品和服务,就是要做全渠道的东西,要首尾呼应。”贝塔斯曼亚洲投资基金创始及管理合伙人龙宇曾在接受《中国企业家》采访时这样评价李斌。李斌的风格是“喜欢收,强调专注”,还常常劝李斌,“有些坑不要去试”。

但李斌相信自己的判断。《财经》获悉,不久前,在蔚来高管会议的问答环节,有人问李斌,“为什么蔚来会做手机?”李斌坚定地回复道:“如果你现在还问为什么,请你离开这家公司;如果你不理解,你先执行。”

“李斌的逻辑是,他尊重你,遇事跟你商量,资金上全力支持你,但你不可能劝阻他。他是‘柔性的不可动摇。”一位与李斌相识多年的投资人评论。

李斌相信长期主义、讲究体系化效率,认为“1+1+1>3”。2014年,李斌拿着只有八页的PPT向刘强东介绍蔚来,其中一页便是“体系化竞争力”,包括车、全生命周期的服务、数字化体验和生活方式。这份PPT沿用至今,蔚来联合创始人秦力洪曾对媒体叙述,“多年来PPT上的内容一字未改。”

在2022年末的全员会中,李斌再次强调,蔚来做了很多事,但目前干的事哪个都不能少:“创新业务不搞不行,核心研发不搞也不行,不然毛利怎么能到25%以上,到不了就没机会。”

长期战略下的业务布局,不考核短期经营效率。蔚来在NIO Life上的投入不少,深入供应链、设计趋势和面料的研发等环节,而不是做贴牌。但李斌并未给NIO Life设立盈利时间和目标。一位跟用户业务相关的蔚来员工向《财经》回忆,蔚来的服务无忧、能量无忧、售后一键服务团队早期会“拿人头去堆服务”,李斌的要求是,“早期不需要赚钱,但不能亏太多钱,随着交付量攀升去达到盈亏平衡”。

汽车行业并不缺乏长期投入最终变现的案例。比亚迪长期坚持垂直整合供应链,到如今已有12年。按照比亚迪董事长王传福的说法,“除了玻璃、轮胎和钢板不能自己制造,其他所有零部件都将是Made In BYD”。2012年,比亚迪净利润暴跌至2.1亿元。如今,动力电池占整车约40%的成本,而比亚迪用的正是由自己生产的磷酸铁锂电池和三元锂电池,无论从供应和成本来看,都有更大的优势。伴随规模提升,2022年,比亚迪净利润为166亿元,是十年前的79倍。

一位蔚来员工认为,李斌的长期布局是为了“抢占先机”。比如他认为去欧洲市场是对的,蔚来就马上启动出海。而李想的风格是,“现在的产品达到一个目标后,我再去花钱”。为了短期经营利润率而选择观望,可能会让很多车企错失先机,“欧洲市场发展起来后,可能就没你的份了”。

“造车是一场泥泞路上的马拉松,你如果跑100米那真的是毫秒必争,有的时候还要把手张开一点把边上的人挡一挡。跑马拉要保证的是自己的呼吸、节奏和体能分配。”2022年12月,李斌在轩辕之学论坛上说。长期主义的战略可以让蔚来不因单点领先或受挫而迷失自己。

早期,蔚来高举高打、大开大合,背后是李斌的融資能力和资源折现能力。2014年,李斌找了五位投资人凑了上亿元资金,不仅有马化腾、刘强东、高瓴资本的张磊,还有他后来的对手李想和雷军。2022年,蔚来在纽约、香港、新加坡上市,是全球首个三地上市的车企。“把李斌换成任何一个人,公司可能都得死。”

一位蔚来的员工说。

而现在,随着竞争局势升级,车企都开始比拼盈利能力,没有造血能力的车企同样也难受资本市场追捧。

管理结构:一个联合创始人,两个执行副总裁,五大集群

2014年蔚来创立伊始,李斌花了一年时间组建了一支豪华的核心创始团队,这支队伍由李斌、联合创始人秦力洪、前菲亚特中国董事长兼总裁郑显聪、前玛莎拉蒂CEO马丁·里奇博士和前思科CTO(首席技术官)伍丝丽(Padmasree Warrior)构成,并逐渐形成了用户与服务、业务管理与支持和产品技术与工业化三大矩阵。

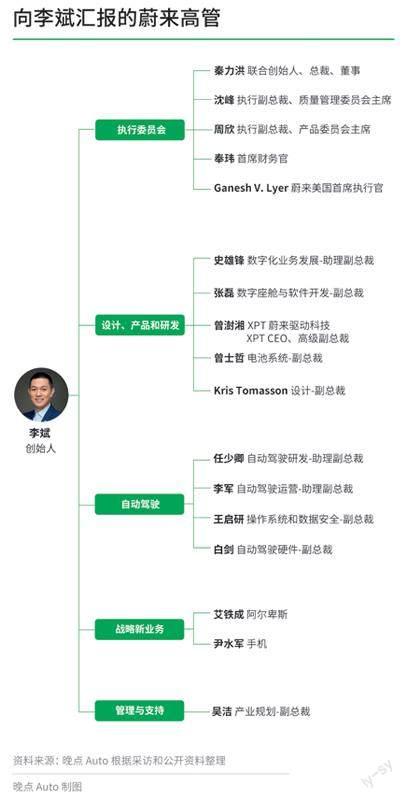

如今,有人离开,有人升职。最初的创始团队只剩下李斌和秦力洪两人,三大矩阵裂变成金字塔结构的五大集群:用户与服务体验集群、产品设计与研发集群、工业化集群、管理与支持集群、创新化集群。前三大集群分别由蔚来联合创始人秦力洪、执行副总裁周欣,执行副总裁沈峰负责。李斌和三位高管、CFO(首席财务官)奉玮和蔚来北美地区负责人易盖天(Ganesh V. Lyer)组成执行委员,为蔚来的最高决策机构。上述五位高管同时也向李斌汇报。

总裁秦力洪是蔚来的“2号人物”。他和李斌是北京大学校友,之后在哈佛大学获得肯尼迪政府学院公共政策硕士学位。加入蔚来之前,秦力洪曾在宝洁担任市场推广部品牌副经理、罗兰贝格战略咨询公司任职高级顾问及项目经理、奇瑞汽车任职副总经理,职业生涯最长的一段经历是在龙湖地产工作了近七年,负责企业营销及品牌管理。

多位接触过秦力洪的人士评价,他和李斌风格相反,李斌偏感性,身上的个人英雄主义色彩浓厚、极具情怀;秦力洪偏理性,思维缜密、儒雅睿智、情商很高。2014年李斌第一次找秦力洪正式谈,就定下了一个“小目标”——“明年Formula E(电动方程式赛车)要拿第一”。那个时候“蔚来”连名字都还没起好,秦力洪劝李斌,“先把公司注册了行不行?”

秦力洪每天雷打不动地在朋友圈更新蔚来换电站、门店的最新信息,给车主评论、点赞。当有人质疑蔚来的补能体系还在亏损,秦力洪反问,“NIO Power的投入就是孩子的教育钱,你会去省这个钱吗?”

秦力洪管理着蔚来人数最多的部门——用户与服务集群,这个集群包括了蔚来40多个区域公司、蔚来的充换电业务NIO Power,服务平台NIO Service,精品商城NIO Life等,共有1万多人,是用户对蔚来感知最强的部门。秦力洪告诉《财经》,向他汇报的中高管有六七十人。

一位蔚来总监说,秦力洪的管理风格是“把大的部门拆得特别小”。比如车辆资产运营是蔚来今年新成立的一级部门,负责已售车辆的运营和发展,该部门包括二手车运营发展、销售运营。一些二级部门的负责人也会向秦力洪汇报,“频率不高,但要保持汇报的节奏”。

去年蔚来开始进军欧洲,秦力洪的管理版图也增加了欧洲五个国家的用户服务和落地运营。蔚来在欧洲的团队约800人,包含欧洲的用户运营、用户发展等部门,以及各国的区域公司,欧洲业务发展部的总负责人陈晨向秦力洪汇报,各国的城市总经理直线向秦力洪汇报,虚线向陈晨汇报。

周欣(Mark Zhou)是蔚来的三号人物。与经常面对媒体的秦力洪相比,他不为外界熟知,但却是蔚来内部管理的关键角色。周欣1992年毕业于复旦大学应用科学专业,曾先后担任通用汽车(中国)高级经理、汽车座椅和电子电气技术供应商李尔公司执行董事、麦肯锡高级项目经理,2009年加入观致汽车担任采购、人力资源及政府事务的执行总监。

周欣曾在当年的采访中表示,他加入观致的原因之一是为了“创造一些没有团队能做到的事情,比如这么短的时间推出世界级产品给消费者”。但观致最终没有实现奇瑞的“高端梦”,周欣也于2015年跳槽到蔚来,担任企业发展副总裁。2017年起,周欣担任蔚来产品委员会主席,2019年10月晋升为执行副总裁。

蔚来团队组建之初,在猎头的运作下,观致汽车的多位高管集体跳槽到蔚来。与周欣同期的,还有前观致车辆总成执行总监毛杰,加入蔚来后担任整车工程副总裁。毛杰(Roger MalKusson)已于2019年10月离开,加入了蔚来资本投资的高端电动车公司“至星”。接任毛杰的蔚来整车工程高级副总裁Danilo Teobaldi也来自观致。今年1月,这位意大利汽车人转任欧洲整车总工程师,据《36氪》报道,他走后蔚来的整车工程部门也由周欣接管。

“李斌给Mark授权很大。”一位入职多年的蔚来员工评价。2017年,蔚来负责产品集成的副总裁Thomas Fritz辞职加入一家硅谷造车新势力,此后蔚来的产品部开始由周欣负责。如今,周欣负责蔚来的产品及项目管理团队,下设产品体验、产品市场、项目管理等多个部门。李斌还让周欣协管研发团队的协调工作。蔚来负责数字座舱的副总裁张磊、XPT蔚来驱动科技CEO曾澍湘、负责数字化业务的助理副总裁史雄锋也在周欣的集群中,向李斌直线汇报。

蔚来的最高决策层没有一位汽车研发背景的高管,分管各个研发领域的副总裁单独向李斌汇报。曾有员工在内部问李斌,蔚来是否需要一位总工程师,李斌回答:我就是蔚来的总工程师。李斌自己直接负责自动驾驶团队,电驱动、数字座舱、技术规划等研发领域也由李斌一同管理。

“社会学出身的李斌也会写代码,他不是不懂技术。在软件上走过弯路,李斌更知道技术的重要性。”一位蔚来离职高管评论称。

蔚来工业化集群负责人沈峰是蔚来最高决策层唯一一位“老汽车人”。加入蔚來之前,沈峰在沃尔沃工作了七年,历任沃尔沃中国研发公司总裁、Polestar全球CTO及中国区总裁,曾经是沃尔沃中国生产制造最主要的负责人。

2017年12月,蔚来在第一届NIO DAY上发布了量产车ES8,但那个时候江淮蔚来合肥工厂的生产准备工作还未就绪。沈峰在圣诞节那天加入,有媒体报道这一消息,称沈峰是蔚来“最大的圣诞礼物”。

沈峰后来在接受媒体采访时回忆,当时ES8正处于开发后期,工厂建好了,但产线没有完全做好。“工厂是新的,团队是新的,模式是新的,什么都是新的,难度特别大。”他要带徒弟、建体系、抓执行。

沈峰打造了蔚来的质量体系,“涵盖从产品开发到用户交付和使用的每一个环节”,在执行上狠抓细节。一位质量工程师回忆,有一次沈峰在厂区看到被丢弃的螺丝钉,突然严肃起来,说“这个东西他下个月再也不想看到”。当时江淮和蔚来同行的人都不理解他的用意,沈峰反问:这些螺丝钉哪里来的?是不是哪里漏装了?是不是哪里多配了?“一台车、一百台车好造,确保1万、10万台车的质量不是认知问题,而是体系问题。”

刚加入蔚来时,沈峰仅仅负责质量,担任质量副总裁及质量管理委员会主席。后来李斌把采购、制造、电驱制造也放在了沈峰的团队里。2019年10月,沈峰晋升为执行副总裁,负责蔚来的工业化集群。

蔚来CFO奉玮是执行委员会中最晚加入蔚来的高管。2019年二季度,蔚来陷入财务困境,股价跌近“1美元”退市红线,处于生死边缘。操盘蔚来美股上市的上一任CFO谢东萤离职,财务副总裁汪东宁也选择离开。CFO之位18天空缺后,奉玮“空降”蔚来。

加入蔚来之前,奉玮曾在采埃孚集团工作五年,之后历经光大证券行业分析师、中金研究部董事总经理,是中金汽车和零部件行业的首席分析师,一位“懂汽车的金融人”。秦力洪曾对奉玮大加赞许:“投资界要投哪家车企,基本都会问问他的意见。”

奉玮加入蔚来时,正是蔚来濒临资金链断裂的生死边缘,但同时也是转危为安的起点。三个多月后,蔚来搞定了合肥百亿融资、六大银行百亿授信,并在2020年二季度实现了现金流转正。

低效是如何产生的?

6.8%,这是蔚来2022年四季度的整车毛利率。这个数字是理想的三分之一,并将蔚来拉回到两年前的水平——2020年二季度,蔚来刚刚走出ICU,整车毛利率为8.4%。财务数据背后,一些蔚来的员工对公司的低效也开始担忧。

2022年9月,一个蔚来员工在内部匿名论坛发布了一条帖子,洋洋洒洒几千字,控诉蔚来的低效:蔚来从事项目管理职能的人数过多、有太多不能赋能的口号和workshop、质检工作和供应链管理存在问题等。蔚来将该帖子置顶,今年1月,李斌在内部全员信中指出,“蔚来将优化低效项目和团队”。

在2019年之前,蔚来的低效更多体现在产品的成本管理方面。为了满足高端定位,首款量产车ES8的产品定义不计较成本。一位蔚来老员工向《财经》回忆,“蔚来连车标二字都使用航空铝制造,成本价在几百块钱。”而当时行业普遍使用成本价在几十元的有机混合塑料。供应商要多少开发费,蔚来基本照单全收。

这导致了初期蔚来BOM(物料清单)成本过高。一位蔚来早期投资人曾在接受《36氪》采访时透露,“(老款)蔚来ES6的起售价35.8万元,但BOM成本接近30万元,而同价位区间的奥迪Q5L只有12万元,你怎么赚钱?”

“可能在那个时间点供应商觉得我就是赚你的钱,万一这公司死掉呢?日后人家知道你死不了,想做长期生意了,你就能省很多钱。”李斌向《财经》解释。

进入2019年,蔚来经历了接近一年比较极端的财务压力,李斌不得不重新审视蔚来的花钱效率,开始强调精细化运营。2021年蔚来整车毛利率达到20.1%,和同期理想汽车的20.6%相当。

当毛利率回归正轨,蔚来又敢花钱了。

从2021年到2022年这一年间,蔚来从1.5万人扩张到3万人,增加了自研电池、子品牌、手机等业务。一位蔚来离职高管说,2021年,每隔几个月,他的邮箱便能收到组织调整和任命的通知。一些二级部门人数变多了,升级成了一级部门,三级部门升级成为二级部门。

蔚来的招聘名额审批流程相对宽松,一位蔚来中层人士告诉《财经》,在蔚来,业务部门负责人提出招聘的名额需求后,“一般都能通过”。一位接近过蔚来的猎头称,“当一个业务没做好,蔚来就会招高P,但并未严谨评估高P带来的价值。”相比之下,更加注重人效的理想汽车,其岗位设置是用十几个维度的KPI交叉验证岗位存在的合理性。

这样做带来的结果是,一些部门定位不清晰,岗位交叉重复,人员冗余,管理成本变高。蔚来的自动驾驶业务至今没有一位总负责人。去年蔚来自动驾驶工程团队负责人章健勇离职,其团队与原自动驾驶算法团队合并,更名为自动驾驶研发部,由原来负责算法团队的助理副总裁任少卿带领。而与任少卿的团队并列的还有三个团队,分别为自动驾驶硬件部门,由副总裁白剑负责;操作系统和数据安全部门,由副总裁王启研负责;自动驾驶运营部门,由助理副总裁李军负责。四个部门平行,负责人均向李斌汇报,该业务目前在蔚来的组织架构中隐藏。

《财经》了解到,李斌曾试图找一位自动驾驶的总负责人,与华为智能汽车解决方案BU智能驾驶产品部部长苏菁接触过,但最终双方没有达成一致。四个部门仍然独立向李斌汇报。一位自动驾驶部门的员工说,李斌在自动驾驶团队中的角色,一方面是拍板大的技术方向,另外他也会从用户视角去提醒自动驾驶运营团队,辅助驾驶系统的变道是不是太晚了、交互程序会让用户感到困惑。而最重要的角色,还是当各个团队之间产生矛盾时充当冲突的协调者。

一位蔚来员工表示,李斌坚持长期主义,所以内部鼓励“保持一定程度的人才冗余,拿资源换时间”。但他同时也为此感到惋惜,“对今后的期望值过于乐观,势必会导致资源匹配发生很多浪费”。

除了自动驾驶部门,蔚来还有多个业务体系存在界定不清晰、重复建设问题。一名蔚来研发人士称,在蔚来,几十个部门都有自己的数字化系统,包括销售CRM系统、财务数据系统、App系统等,他认为这降低了效率,因为“最后需要靠繁重的对齐工作去拉通每一笔订单和收入。”

蔚来也看到了这一问题,于是2022年挖来了前顺丰国际首席技术官史雄锋,正在打造一套数据中台。

一位接近蔚来的汽车行业人士认为,蔚来的低效是“决策高效,整体低效”。2021年12月发布的蔚来ET5采用一体铸造工艺,比小鹏早了两年,是最先宣布用该技术的中国新造车公司。他认为这得益于李斌直接管研发,“在做重大技术决策时,蔚来能迅速拍板”。蔚来NT2.0平台采用4颗英伟达Orin芯片的硬件架构,这些芯片的成本超过4万元,超过理想L7的5倍,也只有CEO(首席执行官)敢做出这个决策。

李斌亲自管研发缩短了技术投入方向的决策流程,但到了推进执行时,缺乏专业背景的統一管理,导致了对很多技术细节判断迟疑,拖慢了整体的节奏。

这一点在研发以外的业务上体现的更加淋漓尽致。一位接近蔚来的人士认为,蔚来各部门之间欠缺对统一目标的执行力。蔚来ET5 2021年12月发布,九个月后才开始交付。ET5在蔚来F2工厂生产,该工厂2021年4月动工,经历了招人、搭建生产线、改进工艺后,2022年9月正式投产。10月-12月期间,在产能爬坡的关键期,受合肥疫情的影响,“工厂进入封控,影响了产能。”一位蔚来合肥工厂人士称。除此之外,“人员统筹和协调问题也拖慢了蔚来交付的节奏”。

蔚来也没能及时解决与江淮合作生产过程中的一些问题。上述人士称,NEO Park(蔚来F2工厂)由安徽蔚来主导,江淮汽车只外派了一部分人,还有一部分由蔚来从劳务公司外招而来,“这部分人员流动较大”。

“江淮也没那么多人派给蔚来。”上述人士评论。由于蔚来正处于一二代平台产品的切换期,蔚来合肥先进制造基地(蔚来F1工厂)将承担新ES6、改款ET7和ES7的生产,今年3月,该工厂正处于“走工艺流程,小批量试制”的阶段,“不需要原先那么多的人”。而江淮汽车正忙于出口俄罗斯等业务,一部分原先在蔚来F1工厂帮忙的江淮人被派到了江淮乘用车业务,“每天仍然需要加班加点”。今年一季度,江淮汽车出口同比增长97.1%。

蔚来也意识到这一问题,为了保证全新ES6“发布即交付”,4月之后,蔚来F1工厂提前生产了一批新ES6,“每个型号都有”。

价值观能否驱动3万人?

在一次公司内部交流会上,李斌说,管理有很多流派,没有对错。蔚来天生有它的复杂性,要想管理一家复杂的公司,还需大道至简,用简单的方法。

李斌的愿景是打造一家“用户企业”。为此,在谷歌OKR制度基础上制定出一套VAU(Vision Action Upgrade)管理机制,以企业愿景(Vision)为指引,落实到执行上,层层分解。

“价值观驱动的公司有一个巨大好处:战略足够清晰时,可执行性强。”一位已离职的蔚来高管评价,蔚来的企业愿景就是对用户好,无论高层还是一线,他们都知道对用户好就是没错的。

李斌身体力行,跟用户相关的一级部门、哪怕是二级部门的会议,即便负责人并不向李斌汇报,他也会参会。他曾立下一个目标,闲暇时间,“每年把中国的区域公司走一遍,哪怕地处西北、东三省、新疆等较为偏远的地区。”一位跟用户相关的业务人士称,“李斌影响的是蔚来所有人对待用户的态度和行为,比如这么晚,我也在陪用户吃饭聊天。”

蔚来也开始在管理机制上变革。2021年后,在VAU考核外,蔚来新增了VI(Value Indicator,价值指数)和EI(Enabler Indicator,驱动力指数),后者更重视行动和产出,蔚来员工每半年可以收到一次EI反馈。

在2019年蔚来最难的时候,“蔚来资金分配需要精确到以万元为单位,甚至支付货款的顺序都要慎重决定。”一位蔚来合肥工厂高管告诉《财经》。在2019年3月的内部信中,李斌强调,“要优化每一个项目的预算和使用节奏,没必要花的钱坚决不花。”

彼时,蔚来优化了一小部分员工,关闭了一家硅谷办事处,出售了电动方程式车队(Formula E),放弃了在上海建工厂的计划,无限期推迟新款电动轿车的推出。但在最难的时候,蔚来没有欠薪,没有取消员工的补充公积金。在接受当时媒体采访时,李斌坦言,假设可以重来一次,他会省下20%的钱,不过最多也就是这些了。

“2019年是外部环境总体不错,蔚来一家出了问题,但现在是宏观的、全行业的问题。”李斌在2022年11月蔚来八周年内部讲话中说。但他也清醒地认识到,如果工作不力,2024年可能又成为2019年。

和2019年相比,蔚来更有钱、更强壮,但花钱效率问题又回来了,面对的竞争局势也更复杂。

蔚来去年的单车研发费用高达8.8万元,相当于同期特斯拉的5.5倍,长城的7.5倍。一位蔚来基层研发员工感慨,“投一块钱在车上,到底什么时候能赚多少钱回来,蔚来从上到下很多人都没算清楚。”今年上半年,蔚来要密集交付四款新车,短期的经营投入不会小。

蔚来已经开始了提效行动。比起粗暴的降本,李斌更看重“体系化效率”,研发不能停、基建不能停、用户服务不能停,“不是一提效率就是裁员,而是让100%的人完成150%的工作”。

为了提高人效,一位数字化业务员工告诉《财经》,他们部门今年“人数不变,工作量翻倍”。李斌在接受媒体专访时说,他将多卖车写进二季度的VAU。

蔚来还想了更多赚钱方法。4月10日,蔚来宣布6月起新购车用户不再免费提供家用充电桩,按7500元/根付费购买。不买充电桩的车主,每个月的免费换电额度从六次下调为四次。此外,蔚来还宣布增强领航辅助驾驶功能(NOP+)的免费试用将结束,7月起开启付费订阅,订阅价格为380元/月。

李斌认为,“降本不是简单的砍价,而是去掉一些不必要的环节,不去花没必要花的钱。”他举例称,蔚来的底盘域控制器就是我们自己研发的,装车后发现一台车就能省2000元,如果是100万辆车,就是20亿元。

在需要花钱的地方,蔚来投入的明明白白。秦力洪称,蔚来账算得复杂,但是也有理性指标,包括单用户发展成本、单用户服务成本和单用户社区成本。他表示,

“免费换电的电费、人力成本,大概就相当于王府井一块广告牌一年的钱。”蔚来还在招聘Bom产品专家,负责制定成本优化的业务目标和方向。

李斌还进行了一些组织调整,他告诉《财经》,蔚来正在推進四维组织架构。在内部管理方面,他去年花了比较多时间去做“横向的拉通”,跟员工的一对一交流也比较多,这是他给自己设定的目标,也是扁平化组织提效的方式。

李斌喜欢爬山,曾和妻子分享过登山的感悟,登山都是有目标的,要高、要冲顶部。但有时候,没办法冲顶,必须要做出决断。一次去登哈巴雪山时,李斌立誓:无论有没有登顶,1点钟必须下山。在规定的时间窗口内完成规定动作,一旦超时,就立刻放弃,强行上去将置自己于险境。

在投入大幅增加、版图迅速扩张后,蔚来是时候理性想想回报了。