梁寅《石门集》版本源流考

2023-06-17尚莹轩

尚莹轩

(四川大学文学与新闻学院 四川 成都 610207)

梁寅(1303—1389年)(1)关于梁寅生卒年与年龄问题,历史记载多有不同之处。“八十二岁之说”参见《秘阁元龟政要》《明书·列传》《明史》等,有说法认为其卒于洪武二十二年,时年八十二岁(见于《皇明通纪法传全录》《皇明通纪集要》《国榷》等);也有记为洪武二十三年卒,时年八十二岁(见于《明儒言行录》《明名臣言行录》等);还有极少说法是认为其于建文二年卒,时年八十二岁(参见《元书》)。“八十七岁之说”参见《(隆庆)临江府志》等。“八十八岁之说”参见《中国古代诗文名著提要》,书中认为其卒于洪武二十三年,时年八十八岁。洪武二十三年国子监博士石光霁受梁寅长孙嘱托作《石门孟敬先生行状》,其中有明确记载梁寅生于元大德癸卯年间,卒于明洪武二十二年十二月二十四日,寿八十有七。《历代名人生卒录》《中国文学家大辞典》均依从此说。,字孟敬,临江新喻(今江西新余)人,为元末明初(2)梁寅历经元明两代,作为易代之际的作家则涉及时代归属问题。比如《四库全书》将《石门集》列入“集部门五·别集类四·元”,著录其为“明梁寅撰”。《石仓十二代诗选》《江西诗征》等将其归于明,《元诗选补遗》《八千卷楼书目》《续通志》等以其为元人。以梁寅主要生活时代而言,于元朝生活时间更长,但梁寅在明初也度过了二十多年。以传统的政治倾向作为考量依据而言,当将其归为元,但是梁寅虽在元末任集庆路儒学司训,但两年后即辞归,明初受征进京编书,功成不受官,但又多次典司江西省试文衡。有人即认为梁寅已然食明禄,不能归为元人。总结而言,梁寅于元明两朝皆未长期入仕,在时代归属的划分问题上,难以遽绝。此问题对于断代文学研究尤为关键,此文主要探讨《石门集》版本源流,兹不多加讨论,因后续引文关于此点说法不一,兹注释于此,也以便后考。之名儒。梁寅一生以儒业为操,虽累举不中,但开馆授学,著述丰赡,从者如云。元至正八年(1348年)曾辟为集庆路儒学司训,明洪武初年应征赴京,考校礼制,编修明史,书成后以老乞归。而后江西省臣又聘其执掌文衡,择取佳士。晚年梁寅结庐石门山,弟子弥众,多有造就,时人称其为“梁五经”“石门先生”。他一生著作宏富,不下千卷,于经学、史学、文学、杂著等方面均有造诣。后世之人裒搜其诗文,冠以《石门集》传世。

目前,《石门集》有文字可考的版本系统有四卷本、二十四卷本、二卷本、七卷本、十五卷本、十卷本以及不分卷的抄本。四卷本、二十四卷本均为明刻本,现已亡佚。现存版本为明嘉靖三十一年李先芳重订刻本、日本静嘉堂藏抄本、清初抄本不分卷(湖南图书馆著录为清马氏玲珑山馆抄本)、《四库全书》本、清抄七卷本、清抄十五卷本(《石门先生集》有目无序)、十五卷抄本(《石门集》有序无目)、清乾隆十五年暨用其刻本以及清光绪十五年钟体志刻本。本文主要考察《石门集》各版本的基本面貌、历代著录情况、内容编次以及部分善本的递藏过程,梳理源流,总结版本价值。

梁寅《石门集》在明代首次结集刊印,成为后世抄录、订刻的祖本源头。首先梳理明时梁寅《石门集》的刊刻情况,这也是后续主体论述的基础。根据黎卓《石门文集后序》言:“洪武初,门人受业者裒集先生之文,已锓诸梓。岁月已久,板行已久,残缺者多。永乐改元,余乃编次遗稿而重刊之,目之曰《石门集》。”[1]521可见,洪武初、永乐年间《石门集》均有刊刻。又据嘉靖庚寅年(1530年)张鹏跋《石门先生集》所言:“右石门先生文集,前明府三山林侯克相爱其文,惧失其传,命再锓梓,为后学计。工未讫,以调任去渝。今明府海虞陈侯良会来视篆,慕石门之高风,又不但以其文焉尔矣。故是集因以成焉。”[1]522由此可知,在两任新喻县令的支持下,张鹏翻阅旧本(3)张鹏翻阅之旧本或为洪武本、永乐本,但年岁深久,无从考证。参校以成此本《石门先生集》。又见《李先芳重订石门集序》记:“邑令林克相旧刻《石门集》,辞文间杂不能读,今稍更订以表私淑之义云耳。”[1]316可知嘉靖九年(1530年)年林克相主持编刻、张鹏校对之本(后称林克相本)文体混杂,嘉靖二十七年(1548年)上任的新喻县令李先芳不满于此,在旧本基础上整理编次,于嘉靖三十一年(1552年)重新刊刻。综上所述,有文字可考的《石门集》明刻本有四(4)李圣华《明人别集稿抄本丛刊·序言》已有此观点,并认为国图藏十五卷黑格抄本为黎卓永乐刻本写录而来。:洪武本、永乐本、嘉靖林克相本、嘉靖李先芳本。其中永乐本、李先芳本对于后世《石门集》版本产生了深远影响,而关于此四种刻本的卷数、源流等问题后文在论述版本系统时会详细展开。

1 四卷本、二十四卷本

2 二卷本

明代刊本而今只存明嘉靖三十一年李先芳重订本,分为二卷,南京图书馆、台北故宫博物院有藏。南京图书馆藏本二卷,四册。台北故宫博物院图书文献馆所藏二卷本,十二册,来自清宫旧藏,《元人文集版本目录》著录此十二册李先芳本为“故宫天禄琳琅录外书”[9]。惜以上二本均未数字化,仅得见故宫博物院藏本一叶书影,白口,单边,每半叶十二行,每行十八字,版心有记卷数,此本开端收录“赋”类文章,首篇为《石渠阁赋》(丙寅江西试题),前有嘉靖壬子后学石山傅鹗题识(5)根据内容判断为傅鹗识语,因只得见一叶,故对比国家图书馆藏十五卷抄本(有序无目,《元征士新喻梁孟敬石门集十五卷》)末尾所附傅氏之文判断。但此故宫博物院藏二卷本傅氏识语末尾无抄本所有的“大明嘉靖壬子孟春望丁卯后学石山傅鹗谨题”诸字。。而南京图书馆藏四册的明刻二卷本,清代黄虞稷、丁丙曾递藏,有阙叶抄配。见黄虞稷《千顷堂书目》卷十七著录:“梁寅《石门集》二卷。字孟敬,新喻人,元末辟集庆路儒学训导,洪武初征修礼书,书成,辞疾归。”[10]清丁丙《善本书室藏书志》卷三十四则较细致地记载了此本面貌:“《石门文集》二卷。明嘉靖刊本。黄俞邰藏书……此本卷心分上下为二,卷首‘征士梁孟敬传’及李先芳序,已残脱并缺前五页。后有永乐癸卯正月门人黎卓序云,‘洪武初,门人受业者裒集先生文,已锓诸梓,岁久版缺,永乐改元,余乃编次遗稿而重刊之,曰《石门文集》。后有嘉靖壬子后学石山傅鹗重刻识语。”(6)丁丙转录黎卓序,言黎卓永乐刊本名为《石门文集》。然据乾隆十五年刊本所录黎卓序,其名为《石门集》。或因文字辗转抄录,有所讹误,故不相同。[11]1449南京图书馆、台北故宫博物院、《中国古籍总目》等著录此本为“明嘉靖三十一年傅鹗刻本”,应是受到傅鹗重刻识语误导,但根据二人序跋题识内容,李先芳实为嘉靖壬子年(1552年)主持刊刻《石门集》之人,故本文暂以李先芳重订本指称之。

此嘉靖李先芳重订本收录永乐时黎卓之序,《中国古代诗文名著提要》中则认为嘉靖本为永乐本重刊[12]301。但是前文已言,李先芳自言因不满林克相旧刻《石门集》辞文间杂之弊端,故而加以更订,由此可见李氏底本或为林克相旧刻本。李先芳本收录永乐本黎卓之序,或为林克相本参校永乐本而刻所留,或为李先芳更订时参校永乐本。但林克相本有嘉靖庚寅年(1530年)张鹏跋,而根据前文所引丁丙著录情况来看李先芳本并未收录,所以此本与林氏本之关系还有待考证,但资料不足,暂不作定论。

根据丁丙《善本书室藏书志》记载,嘉靖李先芳重订本收录体例情况如下:赋(6篇,其中包含《虎邱山赋》《时雨赋》《散木庵赋》《南归赋》);乐章及四言诗;古体、近体诗(数量较多);词;记(约43篇);序(约42篇);书后(4篇);书(3篇);论(3篇);传(3篇);箴铭赞祝辞(6篇);墓志铭(5篇)。丁氏认为嘉靖本收录内容更为全面,实为“全帙”,可见此本收录广泛,内容翔实,文献价值高。

根据《中国古籍总目》著录,《石门集》还有二卷抄本,现藏日本静嘉堂文库。《静嘉堂秘籍志》卷四十二记载:“梁石门集元梁寅撰。旧抄二本。石门集不分卷,旧抄本,文瑞楼旧藏。元梁寅撰。有李先芳序(嘉靖壬子)。有‘文瑞楼’白文方印。”[13]此处著录该本不分卷,翻检金檀《文瑞楼藏书目录》卷八明人文集则著录为二卷,“梁寅《石门集》二卷。抄。新喻人,元末训导,洪武初,征修书,书成辞归”[14]。陆心源曾递藏,《皕宋楼藏书志》卷一百十集部记载:“《石门集》不分卷,旧抄本。文瑞楼旧藏。元梁寅撰,李允芳序(嘉靖壬子)。”(7)“李先芳”陆氏此处作“李允芳”。[15]惜此书未得见,卷数与版本源流有待详考,但《静嘉堂秘籍志》后有按“此本盖从嘉靖刊本录出者也”,与李先芳重订本应有密切关系。

3 七卷本

《石门集》七卷本系统,根据《中国古籍总目》著录,现存主要有三:南京图书馆藏清抄本(清丁丙跋)、《四库全书》本以及湖南图书馆所藏清抄本(清黄丕烈、清戴光曾、清金锡爵跋)[16]。此外,四库底本马氏玲珑山馆抄本也为七卷,黄丕烈旧藏还曾有七卷刻本,此二者也在此部分展开考证研究。

南京图书馆藏《石门集》七卷抄本,曾由汪鱼亭、丁丙藏。汪氏《振绮堂藏书目录》卷二:“梁石门集一册,七卷,明新喻梁寅字孟敬撰。四库归入元朝。”[17]丁丙《善本书室藏书志》卷三十四:“《石门先生文集》七卷。旧抄本,汪鱼亭藏书。此本七卷与四库著录合。总目前有‘门人黎卓崇瞻编次’一行,总目后有‘先生,江西新喻人,通五经。元末累举不第。洪武初召至京议礼,以年老告归。从学者甚众。所著有《石门集》《宋元史略》《历代叙略》等书。’又有‘汪鱼亭藏阅书’一印。”[11]1449清张金吾《爱日精庐藏书志》卷三十四集部:“《石门先生文集》七卷。明刊本。元临江梁寅孟敬撰,门人黎卓崇瞻编次。”[18]丁、张所记之七卷本题名、卷次相同,总目前均有“门人黎卓崇瞻编次”之语,此二版本关系应十分密切。同时借由张氏所著录的明刊七卷本,可推测黎卓永乐刻本应为七卷,但后世记载明刊七卷之情况少见,大概清中期流传已经不多,而后亡佚。但不可否认的是现今南京图书馆所藏七卷抄本与永乐黎卓本关系密切。

《四库全书》本,每半叶八行,每行二十一字。著录参见《四库全书总目提要》:“《石门集》七卷。浙江汪启淑家藏本。”又言:“其集世有二本,一即此本,乃马氏玲珑山馆所抄,一为新喻知县崇安暨用其所刊本,分为十卷,与此本稍有详略,而其大数不甚相远,盖即此本而析其卷帙,以就成数耳。”[19]丁丙曾言自己所藏七卷抄本与四库本著录相合,今以文渊阁《四库全书》本与丁丙所著录七卷抄本内容相对比,可知二者收录编次情况大体相同,但具体内容仍有出入。相同在于二者均未辑入乐章及四言诗,赋也都只收录2篇。不同在于记、序的收编数量有差,四库本有记11篇,丁丙曾藏七卷抄本的记有10篇;四库本序有7篇,丁氏藏七卷抄本有18篇。仅就现有资料而言,可见南京图书馆今藏的七卷抄本的内容较四库本多,虽然编次顺序或有相同之处,二者之间有一定的关系,但并不是同一版本。

今湖南图书馆藏七卷抄本《石门集》,每半叶十二行,每行十八字,历经朱彝尊、吴中徐氏、鲍廷博、戴光曾、黄丕烈、叶启勋等人递藏。根据《湖南图书馆古籍线装书目录》著录:“《石门集》不分卷。(元)梁寅孟敬撰写。清马氏玲珑山馆抄本。2册。清黄丕烈、戴光曾、金锡爵题识。叶启勋题识。钤有‘朱彝尊印’‘竹垞居士’‘光曾’‘吴郡城隍庙东偏宝是堂徐氏书画记’‘玩华居’‘戴光曾’‘叶启发家藏书’等印。”[20]叶启勋的《拾经楼书录》记录更为详细:“《石门集》二册。国初抄本。此旧抄本元梁寅《石门集》二册,不分卷,每半叶十二行,每行十八字。前有嘉靖壬子李先芳重订《石门集》序,书首有‘朱彝尊印’朱文方印、‘竹垞居士’白文方印,乃秀水朱氏曝书亭藏本也。第一册首有戴光曾手书二跋,下钤‘光曾’朱文小长方印,跋首钤‘吴郡城隍神庙东偏宝是堂徐氏书画记’白文大方印。第二册首有‘辛未六月,金锡爵坐玩华民濡毫,书此以还’手跋,下铃‘玩华居’白文方印,尾有复翁手书跋文,序首及尾均钤有‘金锡爵借读’白文方印,又‘戴印光曾’白文方印。盖秀水朱氏藏书散出,为吴中书估徐氏所得,以归鲍氏知不足斋。鲍又归之禾中戴氏,而金锡爵从之假读者,后戴又归之吴中黄氏士礼居,授受源流可覆按也。”[21]139根据黄丕烈题识记载,此本邢佺山还曾向戴光曾借读。故此本递藏、借阅之源流如图1所示。

图1 湖南图书馆藏《石门集》抄本递藏情况

湖南图书馆著录馆内所藏《石门集》抄本为清马氏玲珑山馆抄本,据四库馆臣所言,马氏抄本即为《四库全书》本所据底本。但湖南图书馆所藏“马氏玲珑山馆抄本”,据黄、叶氏题识著录均为不分卷,那何以四库馆臣以七卷本系统称之?黄丕烈曾记:“本书第一卷标题‘石门集’,下注云‘甲之一’。又云‘临江梁寅孟敬’,板心亦刻‘甲一’。至卷二直标曰‘石门集’,卷之二板心亦题曰‘前二’。卷三已下标题不曰‘卷之某’,但下注曰‘甲之三’,版心亦题曰‘前三’,四、五、六、七皆如之。”[22]814可知此抄本实际以七卷分之,前二卷以明确卷数标识,卷三以后则以“甲之某”记。四库馆臣或是据此版心所记,以该抄本为七卷本,但是黄、戴、金、叶题识均未叙述自己所藏不分卷本为马氏玲珑山馆抄本,也未过录与马氏玲珑馆有关的印鉴标识。按《四库提要》所言,四库本《石门集》所据底本为汪启淑家藏马氏玲珑山馆抄本,湖南图书馆藏抄本被著录为马氏玲珑山馆抄本,那么湖南图书馆今藏本即为四库本底本。但是根据金锡爵所言,今湖南图书馆藏本中有《丛桂轩记》《梓宇记》。但翻检四库本,此二篇未得见。那么,是以汪启淑家藏本与马氏玲珑山馆抄本并不相同,仅是卷数著录有合,四库馆臣叙述有误,还是后世著录的马氏玲珑山馆抄本并非黄、戴、金、叶等人题识、今湖南图书馆所藏的抄本?笔者认为,后一种可能性更大。叶启发在《华鄂堂读书小识》中记:“《四库全书总目》著录浙江汪启淑家藏本元梁敬孟《石门集》七卷,《提要》云,其集世有二本。一即此本,乃马氏玲珑山馆所抄。一为新喻知县崇安暨用所刊本,分为十卷,与此本稍有详略,而其大致不甚相远。盖即此本而析其卷帙以就成数耳云云。此旧抄本《石门集》二册,不分卷,前有嘉靖壬子李先芳重订《石门集》序称……云。疑即以七卷、十卷两本重加厘定者,特两本均无序跋,不详刊刻年月,无从确定耳。”[23]322(8)叶氏所言“梁敬孟”应为“梁孟敬”。叶启发将汪启淑藏马氏玲珑山馆抄本与叶氏所藏的“不分卷”抄本并列,可见二者应并非同一本。然而由于马氏《丛书楼目录》已佚,且湖南图书馆所藏本暂未得见,此推测有待他日实地考证。但根据黄跋所记,此本或许卷首未明确标记次序,但版心所记“甲之某”“前某”等已有标识之意,大概此本只是按文体划分未标分卷数,虽无七卷之名,但有七卷之实,故暂将湖南图书馆所藏抄本列入七卷本系统。

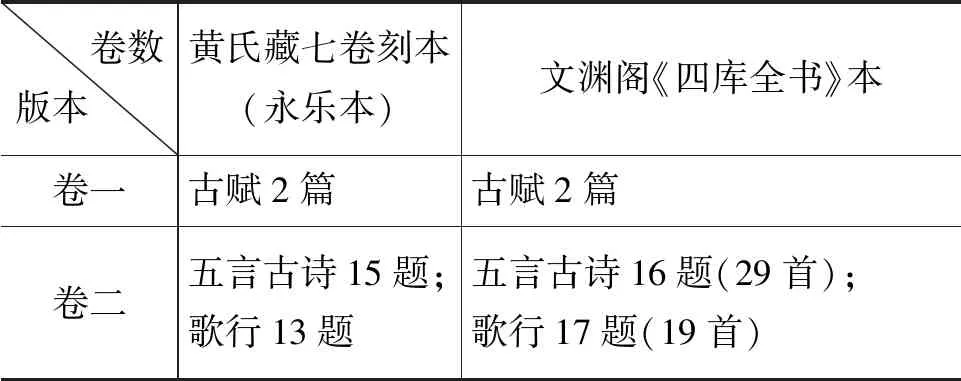

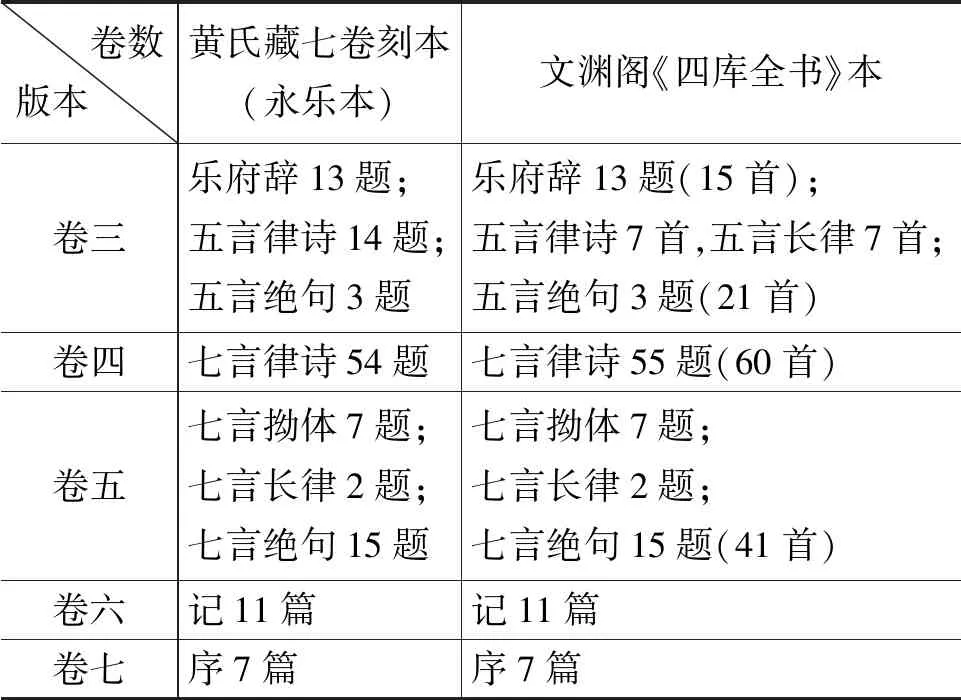

此外,黄丕烈旧藏还有《石门集》明刻七卷本,无序而有目一叶。行款与今湖南图书馆藏本多同,每半叶十二行,每行十八字,二本每叶起讫不爽一字,但是诗文互有多寡存佚,二者可相互补充。七卷刻本首行题“石门先生文集目录”,次行题“门人黎卓崇瞻编次”,三行题“甲集目录”。前文已叙张金吾藏有《石门先生文集》明刊七卷本,也题“门人黎卓崇瞻编次。”黄氏本与张氏本关系应当密切,与永乐黎卓刊本或同。黄跋记载此七卷刻本自卷六以下目录挤刻,与前五卷行款不同,叶启发《华鄂堂读书小识》中即根据黄氏题跋进一步推测“七卷本以甲集标题当系敬孟门人黎卓崇瞻初次编订未及其全者”[23]322。黄丕烈曾详细著录此明刻七卷本的编次内容,现将之与文渊阁《四库全书》本比较,整理情况见表1。

表1 黄丕烈藏明刻七卷本与文渊阁《四库全书》本编次情况对比

续表1

可见,两本除了卷二的五言古诗、歌行以及卷四的七言律诗收录数量上有所出入,其余编次顺序与数量大多相同。两个版本之间应有较为密切的关系,或为一个系统,即作为四库底本的汪启淑家藏抄本可能从明永乐黎卓刊本写录而来。卷二与卷四收录之数不同或与四库馆臣销删有关,也或许与黄氏著录未审而误有关。明永乐黎卓刊本至今未见流传,清时著录已少,或已亡佚。莫友芝《郘亭知见传本书目》卷十四:“《石门集》七卷,元梁寅撰。明刊本。”[24]此本与黄氏、张氏所言一般,也当为永乐黎卓刊本。关于七卷本的记载,除上述目录所著外,还有嵇璜的《钦定续文献通考》与曾廉的《元书》等,均记七卷本,未有更多的版本著录信息。

综上所述,七卷本系统祖本当为明永乐年间黎卓刻本,黄丕烈、张金吾等所藏明刻七卷本当为永乐本。现存七卷本系统中的南京图书馆藏本、四库本之间关系密切。而关于湖南图书馆藏抄本,笔者依据著录卷数信息、诸位藏家题跋识语内容以及收录篇目等证据推测四库底本之马氏玲珑山馆抄本并不是湖南图书馆今藏本。论及其版本源头,黄丕烈认为:“或彼刻(指黄氏藏七卷刻本)不过甲集,或此抄统甲以下而汇,故诗文较多也。”[22]814傅增湘则言:“《重订石门集□□卷》元梁寅撰,清影写明嘉靖三十一年刊本,十二行十八字。前有嘉靖三十一年李先芳序。有黄丕烈跋。钤朱彝尊、戴光曾藏印。故人叶德辉之侄启勋藏。”[25]根据题名,又因此本有李先芳序,笔者从傅氏之说,认为湖南图书馆藏抄本当从嘉靖李先芳重订本写录而来。

4 十五卷本

《石门集》十五卷本现存两本,现均藏中国国家图书馆(以下简称“国家图书馆”)。

一为《石门先生集》十五卷本。此本共二册,黑口,双黑鱼尾,版心作“卷某”,下注页数,左右双边,有黑色框格,每半叶九行十八字。有目无序跋,卷中偶有阙页。目录首行题为“石门先生集目录”,次行有“门人黎卓崇瞻编次”,钤有“藉书园印”“天和”“华绮”“华氏天和”“周暹”“北京图书馆藏”等印,可见此本曾有周永年藉书园、锡山华绮、周叔弢等藏。傅增湘《藏园群书经眼录》著录此本“徐梧生遗书,周叔弢收”[26]。考其讳字,此抄本避清讳“玄”,凡是“玄”字均缺笔或改为“元”,如“玄圃之玉”作“元圃之玉”,故推测此为清康熙时抄本。

此本或与永乐黎卓七卷本系统有关,李圣华在《明人别集稿抄本丛刊》前言中提到此本“盖据黎卓永乐末刻本写录”[27]。比较《石门先生集》黑格十五卷抄本与七卷本系统中的《四库全书》本编次情况,可知二者所收录诗文数量一致,除“乐府”与“歌行”类的顺序不同外,两本的编次并无差异,具体诗作的排列顺序都如出一辙。是故此十五卷抄本与四库本应属于一个版本系统,此抄本应是从七卷本拆分析卷而来。傅增湘曾于周叔弢处借得此本与光绪十五年钟体志刻本相比较,认为此本每卷所录不及光绪本之半,疑为别录简本,并非全帙[28]639—640。由此推知,七卷本系统并非梁集足本。

二为《石门集》十五卷。每半叶十一行,每行二十二字,无边框无格。首页钤有“清晖阁藏本”“鹪安校勘秘籍”“海丰吴重熹印”“北京图书馆”,卷十末尾钤“昌绶校定”,本集末页钤“福地谪仙”“海丰吴氏”。此本曾由吴骞、唐翰题、吴重熹藏,吴昌绶曾借唐翰题旧藏校订,书中仍有其校勘之字迹,后朱祖谋《彊村丛书》将吴氏校订的第十卷内容收录为《梁石门词》一卷。此十五卷抄本封面题名为“元征士新喻梁孟敬石门集十五卷”,由郑文焯署检,有“叔问署检”之字,并钤“高密”朱文印。此集前有李先芳《重订石门集序》以及《梁孟敬传》,后有黎卓后序、傅鹗后语。但并无目录,卷中偶有阙文,并夹以校订之语。傅增湘曾据其校勘乾隆十五年暨用其刻本,认为此本前有嘉靖壬子新喻李先芳序,后有石山傅鹗跋,盖从嘉靖本出[28]640。

现将此本编次情况整理如下:卷一为赋6篇(其中《虎丘山赋》有阙文);卷二为乐章3题(包含《告祭天地》13章以及《思远诗七章寄长男灵川丞岷》《观兰亭图六章》);卷三为古乐府23题;卷四为五言古体47题;卷五为七言歌行27题(其中《游钟山》有题无文,下有阙文;《云松巢为志同赋》内容不全,有阙文);卷六为五言律诗3题、五言长律27题;卷七为七言律诗74题、七言拗体7题、七言长律30题(但缺一首《和答姚都事彦升》,此首有题无诗)、七言拗体兼短歌6题;卷八为五六言绝句7题;卷九为七言绝句18题;卷十为词2题、乐府近体30题;卷十一为记50篇(此抄本缺一百二十七叶);卷十二为序34篇;卷十三为杂著10篇(包括书序后2篇、题识4篇、书3篇、论1篇);卷十四共杂著9篇(杂著1篇、传3篇、铭1篇、序1篇、箴1篇、赞2篇);卷十五共杂著6篇(祝辞1篇、墓志铭5篇)。此本收有嘉靖李先芳本所编入的乐章四言诗、书后、书、论、传、箴铭赞祝辞以及墓志铭等内容,并且赋的数量也相同,此本当属于嘉靖李先芳重订本系统。

此无格抄本是吴骞旧藏,《拜经楼藏书题跋记》记载:“《石门集》十五卷旧抄本。嘉靖壬子李先芳序,黎卓傅鹗后序。四库书目作七卷,未审视此本,何如?”[29]吴氏已然注意到此本的文献价值。叶启发《华鄂堂读书小识》:“是吴藏为李先芳重订之本,分为十五卷。此抄本(叶氏所藏不分卷抄本)前有李序,其从李本抄出确然无疑。”[23]322叶启发认为吴氏藏十五卷抄本与自己藏的不分卷抄本均由李先芳重订本而来,而且此十五卷本诗文较多,是梁集最足之本,不仅仅以流传之稀及诸家题跋印记而始见珍矣。叶启勋也以此十五卷本为足本[21]139。

综上,国家图书馆藏黑格十五卷抄本从七卷本拆分析卷而来,国家图书馆藏另一十五卷抄本来源于嘉靖李先芳重订本,并且根据比较,后一抄本收录内容更多,文献价值更高。

5 十卷本

十卷刻本系统为梁寅诗文集编排最为整饬、内容最为完备的版本。现存两种十卷本。

一为清乾隆十五年新喻县令暨用其刻本(后称乾隆本),诗文内容为十卷,卷首末各一卷收录序跋列传等。每半叶十一行,每行二十一字,左右双边,单黑鱼尾。目录前有晏斯盛、暨用其序,卷首有《李先芳重订石门集序》《石光霁撰石门先生行状》《明史列传》,卷末有《黎卓跋梁石门先生集后序》与《张鹏跋石门先生集》。据晏斯盛与暨用其序所言,此本是在借抄的临川李穆堂家藏石门全集本与清江黎氏刊本二者互相参订的基础上,又裒搜散佚而成的。李穆堂家藏本当属嘉靖李先芳本系统,黎氏刊本即为永乐本,故而此本是集此前编刻成果之大成,增刻经说史论及策略,但此本未收傅鹗跋文。此本编次与永乐本、嘉靖本大有不同,是重新排列的结果。卷一为记,卷二为序,卷三为书后、跋后、书、论、传、赞、箴、辞、志、铭以及赋,卷四为乐章、四言诗、乐府、五言古诗、七言古诗,卷五为五言律诗、五言排律、七言律诗、七言排律、五言绝句、七言绝句、六言诗以及乐府近体,卷六为经说,卷七、卷八为史论,卷九、卷十为策略。乾隆本之板片后藏义学中,以便求者。傅增湘曾取此本与吴重熹藏十五卷无格《石门集》抄本对勘,认为经说、史论以及策略部分为乾隆本裒集散佚而来,乾隆刻本中有而抄本内无的诗文也是暨氏增刻之[28]640。傅氏题跋本现藏国家图书馆。乾隆本另有北京大学图书馆、清华大学图书馆、黑龙江大学图书馆、日本内阁文库、哈佛大学燕京图书馆等藏。乾隆本现有《北京图书馆珍本古籍丛刊》96册(集部·元别集类)与《四部丛刊》五编第150—151册收。

四库馆臣认为其所据之底本与乾隆本相差不大。但王树林与潘柏澄分别在《中国古代诗文名著提要》[12]301《元人文集珍本丛刊》[30]讨论《石门集》版本时通过对比分析,发现实际上四库本与乾隆十五年十卷本差别甚大。根据前文所述可知,四库本与其所据底本均属于永乐黎卓七卷刻本系统中,而乾隆本在内容编次与收录数量上均不同于七卷本系统,它是在永乐七卷本与嘉靖李先芳本的基础上重订增刻而来,与四库本编次不同,所收诗文数量、文体类别更多。例如,乾隆本赋有6篇,四库本仅2篇;乾隆本有乐府25题,四库本仅有乐府辞13题。而且乾隆本更有编者搜集而来的经说16篇、史论37篇以及策略29篇。

二为清光绪十五年钟体志重刻本(后称光绪本)。光绪本一承乾隆本,编次卷数与乾隆本同,行款版式也多相同,比如目录中卷四乐章下《告祭天地》两本均下注“凡十二章”,检阅正文当为“凡十三章”,二者均于此处有误,可见其因袭痕迹。两者书口处略有不同。乾隆本版心下作“义学藏板”。此光绪本版心下未进行雕刻故留下黑口。此本每半叶十一行,每行二十一字,左右双边,单黑鱼尾,下黑口。光绪本前有钟体志《重刊石门集例言》叙述了重刻的三个缘由:一为乾隆本正误更讹,二为义学藏板已蚀朽,重刻以存板留世,三是为前贤补录遗文。光绪本为乾隆本补遗一篇,题名为《白梅习氏族谱序》,补录于卷二末。光绪本现北京大学图书馆、四川大学图书馆、南京大学图书馆、山西大学图书馆等有藏。《元人文集珍本丛刊》第7—8册《梁石门集》据此本影印。

除上述版本系统外,梁寅作品在后世曾被多次编入总集中。据考证,清代《元诗选补遗》以七卷本系统中的四库本为底本选编梁诗[31]。清代朱祖谋编《彊村丛书》收梁寅《石门词》一卷,所据底本是吴昌绶校唐鹪庵抄本,即现国家图书馆所藏无格的《石门集》十五卷抄本[32]。近代凤凰出版社《全元文》[33]第四十九册收录梁寅文共11卷,以清光绪十五年钟体志十卷本为底本,以国家图书馆藏清抄本《石门先生集》十五卷(黑格)以及文渊阁《四库全书》本为参校,并在此基础上辑佚20篇。中华书局《全元诗》第四十四册收录梁寅诗作[34],与《全元文》一般,也以清光绪十五年钟体志十卷本为底本,参校黑格清抄本《石门先生集》十五卷以及文渊阁《四库全书》本,共辑梁寅诗426首。

综上所述,现存《石门集》九个版本中,以光绪十五年钟体志刻本体例内容最为完备,故而后世点校本总集选录梁寅诗文时多以此本为底本。明时四刻,则以永乐年间黎卓编刻七卷本、嘉靖三十一年李先芳重订本对后世影响最为深远,后世或抄或刻均由此二本出,而且嘉靖李氏本收录内容更多,又因至今仍存,文献价值、校勘价值更大。不过后世抄本的价值也不容忽视,比如国家图书馆藏十五卷无格抄本不仅作为稀见本、名家题跋印记本具有价值,而且作为足本在保存梁寅诗文作品方面也有较大意义。后代通行本则以四库本、乾隆本、光绪本为主,流传较为广泛。

附梁寅《石门集》版本源流图如下:

图2 梁寅《石门集》版本源流