“以画抒心,疗愈自我”体验式学习背景下特殊儿童绘画治疗课程的应用探索

2023-06-17黎莉秦春婷沈明翠黄丽婷梁寿雯

黎莉 秦春婷 沈明翠 黄丽婷 梁寿雯

[摘 要] 为了培养应用型高职高专人才,在特殊儿童绘画治疗课程中进行改革,促进学生绘画治疗关键素养的形成。经过课程团队三年的实践,在教学目标、教学方法及策略、教学评价方面进行了一系列改革。同时,课程负责人坚持一线实践,用课题研究带动课程改革,将实践经验和研究成果运用于课程教学中,得到了来自学生的肯定和积极反馈。

[关 键 词] 绘画治疗;体验式学习;应用探索

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)05-0112-04

艺术治疗(Art Therapy)又称绘画治疗、美术治疗,是心理治疗的一种,指在一个安全而完善的空间,建立互信的治疗关系,透过艺术媒材,从事视觉心象的创造性艺术表达,反映与统整个人的状态(TATA②,2016)。大量文献研究证实,绘画治疗能促进特殊儿童的全人发展。如Kanareff进行了38期两周一次团体绘画艺术治疗干预,提高了4名孤独症和唐氏综合征儿童的社交技能;禄晓平等利用曼陀罗绘画疗法促进自闭症儿童的社会交流,提升自我认识,改善刻板行为,降低焦虑和负面情绪(2017)。基于此,我院开设特殊儿童绘画治疗课程,作为一门特殊教育专业选修课,本课程主要是学生了解艺术治疗(绘画治疗)的媒材层次架构(Media Di-mension Variables),评估特殊儿童绘画发展阶段,能初步设计符合特殊儿童需求的艺术治疗活动。本课程实施过程中以体验式学习为基本理念进行课程教学设计,以学生为中心,让学生通过体验式艺术创作,强调在艺术创造过程中表达自己,提升自我觉察能力,同时体验不同的媒材层次架构带来的不同感受,并将体验到的媒材运用到将来特殊儿童艺术类课程中。在我院特殊教育专业人才培养方案中该课程理论16学时,实践16学时,共32学时。同时,艺术治疗的团体活动采用特殊儿童绘画治疗相同流程(暖身、主活动、整理),每次课程90分钟(2学时),部分课程在户外进行,2018级、2019级、2020级特殊教育专业9个班级共计357名学生都参与了此项改革。

一、课程前期存在的问题

(一)教学目标定位不明确,重难点不突出

本课程开设之初采用传统的教学目标设计,即知识目标、技能目标和素质目标,因绘画治疗是一个庞杂的体系,教师唯恐学生了解的知识不够,面面俱到,理论与实践课时比例达到5 ∶ 5,这样的教时安排目标定位模糊。同时,绘画治疗需要个人或团体的体验,在体验中达成表达感受、情绪、冲突,产生自我觉察及反思,学会团体沟通与合作,分享经验。这些素质目标需要达到一定时间量的练习才能获得,现行的重知识、重技能、轻素养的教学目标设计并不能达成这一绘画治疗核心目标。因教学目标定位不明确,教学重难点一直在知识目标、技能目标、素质目标之间徘徊。

(二)教学方法混杂,未突出学生中心

传统教学以传授知识为逻辑起点,以教师中心、教材中心和教室中心的三中心合一范式,即“为教而教”教育观。本门课程之前采用的教学方法主要有讲授法、案例分析法、讨论法和练习法,从前2轮教学实施效果来看,教师课堂讲授绘画治疗相关知识和技能的时候,学生的课堂专注力不集中,积极性不高;观看视频案例也兴味索然,加之高职学生对于理论的学习能力相对较弱,课堂问答环节变成照本宣科,师生互动只停留在形式上,使用媒材进行练习的时候也只是像完成任务一样,又急又快地完成作品,没有进行自我觉察和反思。混杂的教学方法让学生晕头转向,不明白自己到底要学习什么,学习的内容对自己的未来有无用处,无法体现以学生为中心。

(三)学情分析发现学生情绪较焦虑,同学之间关系淡薄

学情分析是课程改革的根源和动力,是应用型人才培养的重要依据之一。通过学情分析发现学生依赖教师讲授,不愿意自己思考,学习中体验到的成就感和胜任感不足,对自己的未来充满焦虑,同学之间关系淡薄,班级凝聚力弱。

二、实施过程

(一)思路

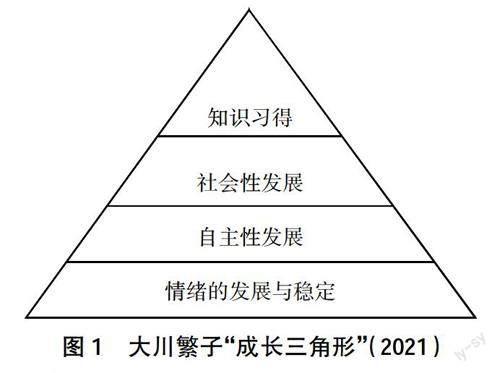

本门课程的改革秉承“学生中心、经验中心、活动中心”的现代教育理念,以“学习导向”为特征,为学生“学”开展教学设计,每个学期学生体验的媒材都会随着学生的需求和建议进行调整。在课程设计中,融合了戏剧治疗、阿德勒心理学相关内容,借鉴了大川繁子(2021)提出的“成长三角形”模式(图1),将情绪的发展与稳定作为课程目标之一,通过12次不同媒材的艺术治疗体验活动让学生以画抒心,疗愈自我。同时,每次媒材体验活动按照艺术治疗的架构进行,分为暖身、主活动、收拾整理三个环节,在暖身环节多采用戏剧游戏,旨在提升团体动力,促进生生之间关系的发展。考虑到艺术治疗是心理治疗的一种方法,我们尊重学生的隐私,在作品分享环节以自愿为主,不愿意分享的学生或小组可以不在对分易平台上传作品。

(二)过程

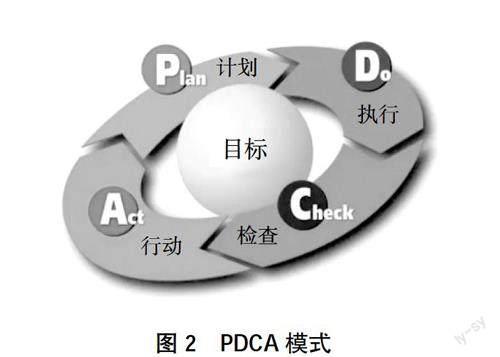

本课程采用PDCA模式(图2),三轮教学改革中不断检查问题,调整活动设计,每个学期前4次课为理论讲授,主要介绍艺术治疗的概念、发展和儿童绘画发展阶段;后12次课为艺术治疗体验活动,分别体验不同的媒材带来的疗愈感受。活动形式依據媒材的特点分为小组活动和个人活动,暖身活动一般为全班一起参与,个人、小组、集体三种教学形式交替进行。艺术治疗体验活动每次90分钟(成年团体标准),考虑到本门课程是为将来大专学生去特殊教育机构或学校提供艺术类课程服务,因此尽量选用适合特殊儿童的低复杂度、结构/非结构性、流质/硬质的媒材架构。授课安排具体见表1。

(三)具体策略

1.明确教学目标和重难点

根据二八定律,“关键的少数与微不足道的大多数”,教学目标并非越多越好,太多的教学目标容易让教师混乱,“少而精”的教学目标让教师、学生倍感轻松且教学效果良好。经过几轮教学和学情分析,教学目标逐步修订为课程思政目标、知识目标、技能目标和素质目标(表2),重点是体验绘画治疗常用的媒材及其特点,难点是培养学生的自我觉察能力。除此之外,教学目标也需要有弹性,2018级课程目标侧重于自我觉察的练习和促进团体凝聚力,2019级、2020级课程开设期间恰逢疫情防控,学生情绪受到外界环境变化的影响,波动比较大,因此学会自我觉察和及时调整、稳定自己的情绪成为本课程的目标之一。这种教学目标弹性化也体现了以学生为中心的教育理念。

2.以学生为中心

艺术治疗体验活动媒材的选择并非教师一人决定,而是师生共同讨论决定,即每个学期的课程内容不变,但使用的媒材会按照教学进度要求,教师每次提供给学生两种同质媒材,让学生二选一,突破教师知识权威,创设师生共同课堂。如低复杂度-非结构性-硬质活动的特点及实作环节,让学生从色纸撕贴和陶土中二选一。同时,撕贴评估和陶土评估也是特殊儿童绘画治疗三大评估的内容,一举两得。

3.不评价作品

如果学生在学习过程中一味追求别人的评价而去行动,在选择未来道路和工作时,比起自己的兴趣和热情,这样的学生会优先考虑自己是否会得到周围人的认可与赞美,在某种意义上,是过上了不自由的人生。阿德勒心理学旨在让人们拥有“自己是参与全体社会中的一员”这种认知,让人们感受到贡献的快乐。这与课程思政的理念不谋而合。在艺术治疗体验活动中,经常有学生举着个人作品或小组作品问教师,我的作品好不好看,教师微微一笑,不对学生使用评价性语言,而是真诚地表达自己的情感。在教师的示范下,整个班级学生都逐渐形成一个共识:艺术治疗课是不评价作品的。在这种共识下,学生逐渐对环境产生安全感,敢于释放自己内在的情绪,从事视觉心象的创造性艺术表达。

4.活动中心、经验中心

真正的学习应是具身的。换言之,只有个体亲身的经历和体验才称得上是学习。课程从本质上说是一种体验,即让学生体验各种经历,并由此将知识以及其他各种可能转化为自身的经验,实现自身的“细微变化”,具身的知识比离身的知识更有力量(陆晔,2018)。艺术治疗大体分为两种取向,一种是“艺术心理治疗”(Art Psychotherapy),以心理分析为导向,配合当事人对其创作的一些联想和诠释来抒发其负面情绪、解开心结。另一种是“艺术即治疗”(Art as Therapy),艺术创作的过程就是治疗,创作过程可以缓和情绪上的冲突,并有助于自我认识和自我成长。考虑到本专业大学生毕业后服务对象为口语能力较弱或无口语的特殊儿童,本课程采用“艺术即治疗”取向,即艺术互动作为主要治疗方式,口语引导作为辅助。本门课程的课时由原来的16+16变成8+24,实践课时占总课时的比例从50%提升到75%,突出活动中心、经验中心的理念。

5.关系的建立放在首位

艺术治疗强调建立治疗师和个案或团体之间互相信任的关系,这是第一步,这也是与传统课堂侧重于知识和技能的传授或练习的不同之处。现代工业社会,效率第一,注重投入和产出的比率,但教育不一样,教育是润物细无声,是长期的、持续的过程,是一个人去影响一群人,一颗心去感染一颗心,没有良好的师生关系,如何能传道授业解惑?在长期的实践中教师发现,当师生关系、生生关系通过艺术治疗活动得以稳固建立后,课堂的氛围变得非常活跃,学生之间的冲突明显减少,班级凝聚力上升。

6.注重团体动力,构建学习共同体

12次艺术治疗体验活动首先都有一个暖身游戏,主要参考了戏剧治疗中的身体游戏,通过肢体的接触来增进学生之间的关系,提升团体动力,为接下来的主活动提供心理支持。学生在使用各种不同媒材后,会有个人经验分享(自愿)和小组经验分享,教师也会分享自己的媒材使用经验,这种做法破除了教师的知识权威,变权威为平等,促进知识构建在主体间的交流,促进学生成为主动学习者,变革其学习观念和学习方式,构建学习共同体。

7.课题研究带动课程改革

课程团队教师均是广西高校中青年教师科研基础能力提升项目——2~6岁自闭症儿童绘画治疗的应用研究(2019KY1178)团队成员,该课题主持人即课程主讲人,本人从2019年开始坚持每周六开展学前特殊儿童团体绘画治疗,不断积累经验,并将经验和研究成果带入课堂,给本门课程改革奠定了实践基础。

三、实施结果分析

(一)学生反馈实操課很解压、很轻松

学生对于12次艺术治疗体验活动非常感兴趣,参与积极性高,反馈这样的课程设计可以舒缓压力,很放松、很有趣,焦虑的情绪得到宣泄,部分学生会在每次媒材体验活动后发微信朋友圈,引来其他专业同学对该课程的好奇。

(二)班级凝聚力提升

艺术治疗主要分为两种类型:个人艺术治疗和团体艺术治疗,考虑到大学生情绪的稳定和发展、班级凝聚力发展都离不开团体的功效,本课程体验活动环节基本采用团体艺术治疗。团体互动美术治疗(group intera-ctive art therapy)是沃勒(Waller)于1993年提出的,沃勒指出,互动式团体中美术是语言的替代、游戏的媒介,它给予团体一种宽松、自由的环境,作品包含象征性意义,是对团体此时此地此情此感或互动的反映,它适合短期团体以及儿童、青少年的治疗。互动式团体一般5~12人,互动性团体将意象制作视为团体动力学的一部分,重视创作过程以及成员之间、成员与治疗者之间语言和非语言的所有互动。在12次绘画治疗活动中,全班被分成小组(4~6人一组),体验活动中培养学生觉察、辨识并欣赏他人,在团体中与其他同学产生连接,了解自己对他人的影响与关系。通过与历届班主任、辅导员教师的访谈发现,开设特殊儿童绘画治疗课程期间,所带班级的宿舍冲突与其他学期相比大幅下降,极大增强了班级凝聚力。

(三)教师的教学效能感、职业幸福感提升

12次的绘画治疗体验活动中,教师的身份转换为艺术治疗师,引领学生一起投入每一次活动中,课堂氛围轻松,欢声笑语不断,师生关系逐渐进入佳境,教师收获了良好的教学体验,职业幸福感提升明显。

四、建议

(一)质性分析和量化分析相结合

本门课程之前的研究多采用质性分析,缺少数据的支撑。目前正着手开始编制艺术治疗在自我表达(感受、情绪、冲突)、舒缓压力、人际互动三大维度的调查问卷,并进行前测、中测(每次课程结束后)、后测,统计分析其教学效果,力求质性分析和量化分析相结合,为下一步研究提供数据支撑。

(二)课程团队建设

目前课程团队中较为系统学习并实践过绘画治疗的教师仅一人,其他成员参加了该教师组织的二次培训,目前团队老、中、青年龄结构合理,人均研究生学历,“双师型”教师占20%,下一步团队建设的主要方向是继续提升团队成员的理论基础和实践能力,拟开展特殊教育学院教师团体艺术治疗体验系列活动,并聘请校外行动艺术治疗师加入团队,督导本门课程的进展。

(三)拟推广为全校公选课

收集历年过程性评价,动态优化团体艺术治疗活动,形成一套系统的疗愈活动,拟将来推广为全校公选课,帮助更多大学生调节、稳定其情绪,培养学生表达感受、情绪、冲突,产生洞察、自我觉察及反思,更好地适应大学生活。

参考文献:

[1]Marian Liebmann.艺术治疗与团体工作:实例与活动[M].赖念华,译.张老师文化,2013:38-39.

[2]陆雅青.艺术治疗——绘画诠释:从美术进入孩子的心灵世界[M].4版.心理出版社,2016.

[3]大川繁子.每个孩子都能像花儿一样开放[M].鄭文莹,译.北京:北京联合出版公司,2021:76-78.

[4]陆晔.MY课程:扣响儿童心灵[M].上海:华东师范大学出版社,2018:35-36.

[5]Nicole Martin.自闭症儿童早期艺术育疗[M].吴明富,黄千千,译.洪叶出版社,2021.

[6]禄晓平,陈青萍,明兰.曼陀罗绘画疗法对自闭症儿童康复效能评价[J].中国学校卫生,2017,38(8).

◎编辑 马燕萍