多源流视角下我国校外培训治理政策的历程及优化路径

2023-06-15热孜万古丽·阿巴斯

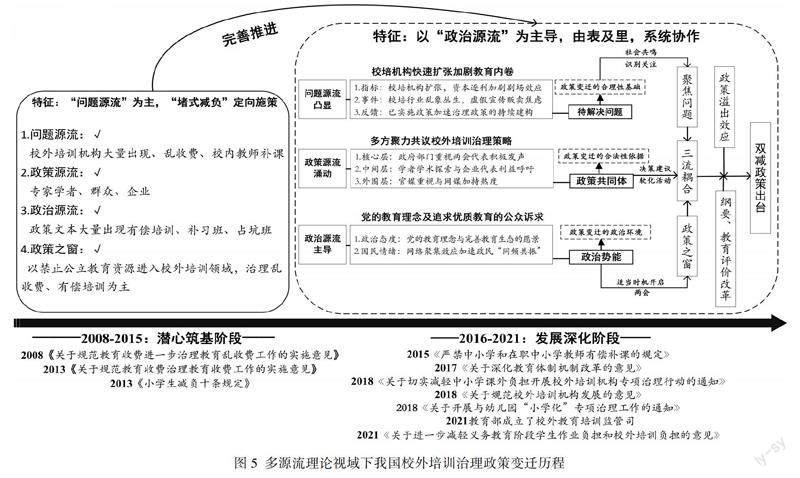

摘 要: 基于多源流理论框架分析我国的校外培训治理政策历程,文章认为,校外培训机构快速扩张加剧“教育内卷”现象成为问题源流,为此,多方聚力共议校外培训治理策略成为推进政策演进的政策源流,我国的教育理念与追求优质教育资源的公众诉求构成推动政策演进的政治源流,三源流汇聚耦合,推动了由政策之窗开启至政策发展深化的变迁历程。基于此,校外培训治理政策的优化路径为:要重视“问题源流”的驱动作用,密切关注现实需求,回应校外培训中的新问题;要拓宽“政策源流”中的政策议定的主体,搭建平台汇集智慧,形成政策良性互动机制;要契合“政治源流”价值理念,重塑教育生态,强化“双减”政策治理环境,以期为校外培训治理政策未来发展提供参考。

关键词: 多源流理论;校外培训治理政策;“双减”政策;优化路径

2021年7月,备受瞩目的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策)出台,对校外培训行业进行改革与整顿。“双减”政策从酝酿到成型,是一系列政策不断调整的过程,且政策文本是分析政策行为的历史记录,也是映射政策意图的有效客观凭证。1基于此,文章借鉴多源流理论,尝试厘清政策议程,探寻我国校外培训政策的演变及其优化路径,以期为校外培训治理政策未来发展提供参考。

一、多源流理论阐释及其适用性

多源流理论(Multiple Streams Theory)是美国学者约翰·W·金登(John W. Kingdon)提出的政策议程过程的分析框架。金登认为问题源流(问题界定)、政策源流(议程提出)、政治源流(方案选择)是政策过程建立的三股动力源,这三股源流在常规情况下是按照自身固有路径流动并发挥着影响,但在某个关键节点会汇集耦合,开启政策之窗,促使一个社会问题进入政策决策议程。2 随着政策科学的完善与发展,多源流理论因具有高度解释性和适用性,在国內社科领域应用比较广泛12,已成为解释公共政策议程及其变迁的重要分析工具之一。

校外培训治理政策的变迁与金登在多源流理论中对三大源流作用机制的描述分析具有相似性。从问题源流来看,校外培训机构盲目逐利、一味迎合市场需求的教育短视行为严重影响了校内正常的教学秩序。这种持续影响使得校外培训现象受到政府、学界、校外机构、新闻媒体、学校与教师、家庭的广泛关注,而这些群体正是校外培训治理政策的重要参与者,影响校外培训治理政策议程的关键节点和阶段性内容。可以说,校外培训治理政策的应时而变,逐渐体现出政策制定的民主性与开放性。伴随着国家治理现代化改革的深化,校外培训治理政策的制定过程不再局限于“自上而下”的“颁布—执行”的单向化支配模式,而是逐渐纳入更多行动者的利益和话语权,呈现出多主体共同参与的“上下结合”的治理思路,其制定和变迁过程显现出政策场域开放性的特点。因此,运用多源流理论,以校外培训治理政策制定过程为视角,对问题源、政治源、政策源加以梳理,有利于揭示“校外培训治理政策是如何进入决策者视线并被纳入议程”的内在逻辑,有助于探寻校外培训治理政策在不同时期的变迁历程,对优化校外培训治理政策议程具有理论与实践价值。

二、多源流理论视域下我国校外培训治理政策分析

1.问题源流:校外培训机构快速扩张加剧“教育内卷”现象

问题源流是三流耦合的动力之源,是问题生成、界定、识别及被政策制定者关注的演化过程。3就校外培训治理而言,校外培训数据表征,系列焦点事件积蓄的舆论张力和已实施政策的反馈共同构成了问题源流。

(1)重要指标变化:校外培训机构迅猛扩张,资本逐利加剧“剧场效应”

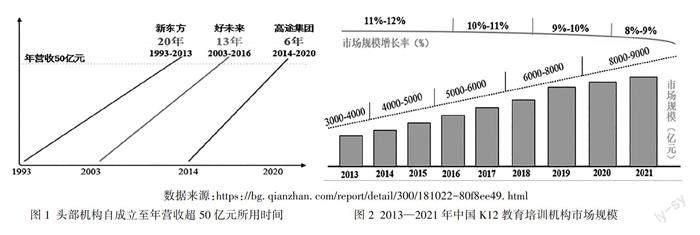

金登认为,问题能够引起重视,首先源于重要指标的变化。4 教育培训机构的年营收情况、市场规模及增长率、教辅机构数量、参与补习的学生人数等数据表征是监测校外培训机构发展情况的重要指标,亦是形成问题源流的触发机制。从图1与图2可知,校外培训行业近年来深受资本市场青睐,以新东方、好未来、高途集团为代表的头部机构从成立到年收入超50亿元所用的时间越来越短,这种增长势头对于其他行业而言是难以想象的速度与规模。据《2018年中小学生减负调查报告》显示,62%的学生参与了课外辅导5,其中70%的学生参加了1—3个培训班。2018年,《中国家长教育焦虑指数调查报告》显示,68%的家长在子女教育问题上比较焦虑,而到2021年,这一数值已高达87%。6 资本导向的校外培训市场,通过炒作“追分文化”,辅以“一对一辅导”“签约保目标”等营销模式,不断诱使家长走向“只认分数”的歧途。同时,资本逐利的内在追求,又促使培训机构以极端强调应试效果的培训模式附应着家长的追分需求,加剧着“教育内卷”严重化。

(2)热点事件聚焦:教育培训行业乱象丛生,虚假宣传贩卖焦虑

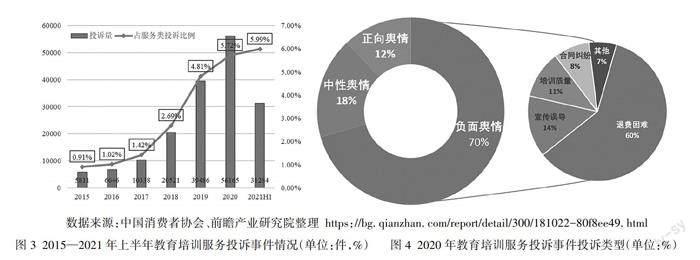

在议程设置过程中,政策问题的建构还需要其他焦点事件的推动,为治理政策制定出台积蓄舆论张力。1 我国教育培训行业进入门槛相对较低,其中80%—90%又以中小微机构为主,校外培训行业低品质、不合格的乱象丛生。图3和图4显示,2015年至2020年消费者针对教育培训的投诉从5811件上升至56165件,负面舆情占比达70.49%,其中又以退费困难、虚假宣传、培训质量差投诉类型占比最高。2018年,全国共摸排校外培训机构40.1万所,其中存在问题机构27.3万所2, 主要表现在虚假宣传、缺乏资质、超前教育、贩卖焦虑、价格欺诈等问题。2021年,监管部门多次联合执政,通过专项整治行动多次处罚违规企业,专项整治结果反映出了行业乱象与企业对行业法规的漠视。

(3)现实状况反馈:加速了校外培训治理政策建构

一个公共问题要被纳入政策议程,就须通过持续的反馈使其在问题源流中保持活力。我国校外培训治理政策最初主要禁止公立学校资源进入校外培训领域。随着校外培训需求的增加,其失范行为引起了广泛关注,伴随而来的全社会教育焦虑及教育公平问题助推政府对校外培训治理越来越严,治理内容逐步从办学资质、师资质量、场地安全等形式层面,聚焦于办学目标、教学内容、办学性质等实质层面。治理方式除对校外培训机构的定向施策以外,加强了“校外培训—学校—家庭”视域下的系统化治理策略。治理主体从最初不同职能部门的各司其职到协同行动,再到2021年成立专门校外教育培训监管司,治理政策更具整体效应。对校外培训机构的引导与规范是政府实现减负目标、回应民生问题、推进素质教育实现的内生性需求,升级“堵式减负”的治理策略才能破解校外培训的困局。

2.政策源流:多方聚力共议校外培训治理策略

当校外培训问题得到广泛关注后,为推动校外培训问题的有效治理,政策共同体提出各类方案与建议,经互动与重组后,技术上可行、价值上可接受的议案成为政策备选方案,进入议程设置环节。文章从核心层、中间层、外围层三个维度,将建言献策、建议诉求、民意表达归纳成体系。

(1)核心层:国家权力机关组成人员建言献策

核心层是政策议程创始者,其政策建议常被作为备选议案。当校外培训乱象上升为民生问题时,校外培训治理成为国家重要的关注对象。2018年,“着力解决中小学生课外负担问题” 写进政府工作报告中,此后每年的“两会”,“校外培训治理”始终是各界代表关注的热点,“从严处理教育培训违规现象”“引导校外培训机构进行市场转轨与转型、释放风险”“提高治理校外学生培训机构效能”等相关提案多次冲上媒体热搜,成为治理政策的重要内容。

(2)中间层:专家学者及企业家建议诉求

专家学者常以学术论文、基金项目、智库论坛等渠道为政策方案提供可选择的蓝本。2000年以来,学界围绕“校外培训”“课外补习”“影子教育”等主题进行的研究数量连年递增,从最初50余篇增长至年均200篇以上。学界普遍认为,校外培训扩大了城乡和不同阶层义务教育学生获得教育资源和教育结果的差距,加剧了教育“剧场效应”及“内卷”现象,政府应高度重视校外培训与学校教育的联动关系,侧重对校外培训机构进行监管与引导。1 教育企业家作为局中人,也是既得利益者,更倾向于为企业争取更多的发展空间及积极舆情。他们支持惩治无证经营、流动性高、质量不佳的小规模培训机构,但对于资本加持后引发的学生课业负担过重的问题,企业家更愿意通过弱化对立、转移焦点获取更多的社会支持,为备选方案“漂进”政策源流表达诉求。

(3)外围层:大众传媒表达民意

媒体舆情具有工具性价值,其与政策制定之间具有頻繁的互动关系。其中,官媒代表国家意志与态度,反映政府在校外培训治理政策中的方向与目标。以《人民日报》与《中国教育报》为例,在治理政策发布前,其会通过聚焦问题为政策出台铺垫、造势。政策出台后,又会通过政策解读与追踪治理典型案例深化民众对治理政策的理解,形成了“先试探铺垫、后详细跟进”的互动模式。2 社交媒体在网络表达、互动等方面的优势为保持话题热度创造了条件。其中,微博作为舆论表达的集散地,其“零门槛”“零障碍”特性使得社会各利益主体组成更广泛多元的政策共同体。3 微博意见领袖借由网媒扩散其政策主张,在“围观效应”下促成“热搜”及“话题”,进一步加快了民意的集聚速度与强度。这种持续协商的政民互动过程提高了政策共同体对校外培训治理政策备选方案达成的效率。

3.政治源流:党的教育理念与追求优质教育资源的公众诉求

政治源流是推动问题解决的政治因素,为政策提上议程提供强大的政治势能。在我国校外培训治理政策议程中,公众情绪的“催化”与契合的政治氛围等因素的“变化”对议程建立具有促进作用。

(1)政治态度:党的教育理念与完善教育生态的治理愿景

回顾政策历程变迁可知,校外培训治理源于“减负”政策。一直以来,学生课业负担过重的问题呈现出新的内容和形式。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出,“明晰减轻学生课业负担是全社会的共同责任,政府、学校、家庭、社会需共同努力,标本兼治,综合治理”。4但是,冰冻三尺非一日之寒,资本的无序扩张驱使着校外培训市场早已乱象横生。为净化教育环境,重塑良好教育生态,2017年《关于深化教育体制机制改革的意见》公布“规范校外教育培训机构,严格办学资质审查”等治理政策,由此奠定了2018年《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动通知》(以下简称《通知》)的出台及专项治理行动的开展。综上,“减负”政策的生成与变迁体现了我国“落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”的价值取向与教育理念。一系列政策的颁布与出台既明确了目标,又提出了实现路径,为校外培训治理政策的可持续发展提供了强有力的政治氛围与政策支撑。

(2)公众情绪:网络聚集效应加速政民“同频共振”

公众情绪是人民群众具备的共同思想价值、行动倾向。在互联网时代,热搜及话题表现出国民普遍的价值取向和利益诉求,是公众情绪的“助燃剂”。近10年来,“赢在起跑线”的教育诉求影响着家庭的选择,在“培优”变成刚需的全民补习氛围中,家长群体表示,只要上了培训班,就像走上了“彭罗斯楼梯”,再也走不到尽头。2021年,聚焦“小升初”题材的电视剧《小舍得》火速出圈,引发了全民关于“教育内卷”的强烈共鸣。家长在“教育焦虑”中参与各式“鸡娃”,教育沦为竞争生存的工具,而非丰盈灵魂的享受。1 借助新媒体的矩阵效应,关于加强校外培训治理的呼声被不断地“渗透”与“催化”,在政民互动与融合中不断为政治源流的形成提供着民意支援,触发了核心领导层对校外培训问题的重视,推动了治理政策出台。

4.三流汇聚:促成校外培训治理政策之窗开启

校外培训治理政策议程是动态迂回过程,需要在延续上一阶段的思路基础上与新问题源流重新耦合后开启新一轮政策之窗,制定模式呈现出渐进性特征。

第一,2000—2007年,校外培训刚起步,业务重点在“补差”,问题源流主要集中在“补习机构乱收费”及“在职教师有偿补课”方面,政策源流关注如何减轻学生学业负担,政治源流以强化“减负”理念,回应大众需求开展整治乱收费的校外培训机构的政策为主。整体来看,这一阶段校外培训治理处于前治理阶段,三流未耦合,政策之窗未完全开启。

第二,2008—2015年,在限制公立教师校外兼职的前序政策支撑下,不断被扩大的“培优”需求刺激校外培训机构数量激增,“校培利益捆绑”“占坑班”“价格欺诈”等失范行为频发,由问题源流引发的教育均衡与公平问题不断地向政策源流提出新挑战。新时期治理的难点与痛点触发了新诉求,专家学者通过学术研究、新闻媒体回应问题源流。与此同时,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》为深化教育发展改革提供行动指南,为政策出台营造良好的政治环境。三源流的互动与汇聚,促使以问题源流为主导的校外培训治理政策之窗逐渐打开,推动政府出台了《关于规范教育收费进一步治理教育乱收工作的实施意见》《严禁中小学和在职中小学教师有偿补课的规定》等系列政策,治理内涵在政策实践场域中不断丰富。

第三,2016年至今,侧重于办学资质、师资质量、场地安全等的前序政策并未冲击到校外培训的核心,“校减外增、师减家增”的逆向选择使得校外培训机构数量不减反增,“超纲教学”的培训乱象不断干扰教育秩序。旧问题的积蓄,新问题的累加,使得针对校外培训机构的规范与整治势在必行。近年来,政策共同体借“两会”契机向政府反馈问题,在多方共议的背景下推动问题源流和政策源流反复嵌套,为政治源流积蓄力量,最终实现政策建议与“教育改革”“推进教育均衡”的政治环境结构性挂钩。政治源流对问题源流和政策源流进行识别与筛选,为推动校外培训治理提供了有力的政治保障,最终促成三流耦合,并成功开启了政策之窗。从2018年《通知》的发布到2021年“双减”政策的出台及相关辅助文件的落地,标志着校外培训治理进入实质性落实阶段,治理政策迈入了全面深化新阶段。

综上,从校外培训治理政策制定的整个历程(见图5)来看,政策之窗的开启至政策变迁均源于三源流的互动、耦合与汇聚。校外培训凸显的问题汇集了民众的关注,发挥了先导性作用,为政策变迁赋予了合理性基础;由政策共同体多方聚力到达成共识,为政策变迁提供了合理性依据;政治源流中核心层对校培治理的关注,在体现政民互动的同时,也展现出了 “给校培退热”,让教育回归公益属性的国家意志与决心,为政策变迁提供了战略性方向与价值理念,为政策出台积蓄营造了政治气候与环境。

三、多源流理论视域下校外培训治理政策的优化路径

2021年,“双减”政策的出台引发了校外培训行业翻天覆地的变化,数据显示,“双减”之后,线下、线上校外培训机构分别缩减83.8%、84.1%。1 学科类培训市场教育“内卷”链条正在断裂,学生的校内外课业负担正在减轻,教育生态正在净化。但是,基于政策价值和目标实现的复杂性和艰巨性,教育部表示,2022年将继续将“双减”督导作为“一号工程”,一抓到底,久久为功。2 基于现阶段政策实践及三源流现状,“双减”政策可从以下方面优化:

1.重视“问题源流”驱动作用——密切关注现实需求,关注校外培训中的新问题

待解决的实践问题是政策渐进的原动力,要保持各利益主体对问题的高度敏感性。首先,“双减”后学科类培训机构均面临转型的难题。虽然政策允许培训机构“营改非”,但限于资金桎梏及办学经验缺乏,多数中小型培训机构转型困难;在政策监管的“模糊地带”,有部分校外培训机构通过巧立名目的方式打“擦边球”,以求更大存活空间。3 新问题的出现,意味着“双减”政策需持续增加治理的制度供给创新,在加强监督的同时,引导校外培训机构规范有序发展。其次,疫情背景下,如何吸纳和安置因行业大规模裁员,且工作履历同质化的400万人的再就业,于个人于社会均是大挑战。4 再次,对于深陷“升学分数”陷阱的家长而言,如何祛除其非理性的教育需求亦是重难点。1 “双减”政策希冀通过集中去行业化,达到切断需求供应链以缓解教育焦虑。但梳理政策可知,我国校外培训治理本质上是“减负”问题视域下的对策选择,规范校外培训必须与教育产业化、教育评价体制、应试教育导向、中产家庭教育焦虑、社会舆论导向等诸多问题系统联动。当校外培训机构不能满足“培优”执念的家长群体时,他们会选择“高端家政”达到“超前学习”的需求。2 如何疏导家长的非理性的教育需求,防止学科类培训改头换面转到“地下”,需要提升监管效度,完善政策执行措施来实现。

2.拓宽“政策源流”议定主体——搭建平台汇集智慧,形成政策良性互动机制

“双减”政策是涉及政府、学界、企业、家庭、教师、学校、校外培训机构等多主体共同架构的公共话语体系。因此,搭建利益表达平台是减少政策阻力、优化政策健全机制的最优解。首先,密切关注地方施政效果,梳理经验,为政策调整提供专业支撑。试点地区可进行基础教育生态监测,动态了解区域内中小学生学业负担情况,鼓励校外培训机构发挥自身优势参与校内课后服务、素质拓展等领域,有效平衡校内教育与校外培训的关系。其次,成立智库,提升专家学者的参与度,以实证研究促教育改革,对政策实施、监测、反馈提供常态化的专业支持。最后,强化政策公众参与度。在政策推行過程中,充分利用政府留言板、官方微博等广开言路,为民意“下情上达”提供渠道。特别关注的是,“减负提质”需要学校开展课后服务,但教师群体面临的困惑与困难无疑给政策落地生根带来了不小的挑战。如何给教师“补血”,教师的精力、能力能否满足各类需求,需要密切关照教师群体,探寻对策。

3.契合“政治源流”价值理念——重塑教育生态,强化“双减”政策治理环境

我国政治话语体系,政治源流始终处于政策生成与渐进演变的核心地位,是推进政策议程设置及开启“政策之窗”的关键。为契合国家发展素质教育、推进教育公平的“政治源流”价值取向与教育理念,落实“双减”政策可从以下方面着手:首先,改革教育评价体系,助力教育生态重塑。需认识到“双减”政策是一项系统性工程,充分发挥教育评价改革指挥棒的作用,为“双减”政策的落地生根营造氛围。其次,落实“双减”目标,须强化学校教育主阵地作用,弱化校外培训机构建立的“影子教育”对学校教育的干扰。“双减”政策对学校效能、质量提出了更高要求,当学校在自主性低、外在约束增加的情况下很难提供高效优质的课后服务、教育质量时,家长又会将培训刚需转移至校外培训机构。3 因此,“双减”政策的落实,关键在于强化学校教育主阵地的作用,这需要在教育管理、教育评价、教育实践等多个方面共同发力,防止政策目标措施发生偏移。最后,“双减”政策遏制了资本运作的空间,但不能在短时间内改变不断向下传导的竞争压力,习惯“抢跑”的家长群体在失去校外培训的“传统赛道”后,又在惯性焦虑驱使下投入素质教育的新比拼中,其背后的深层逻辑是教育目的的偏离与教育观念的扭曲。突破点在于,针对“供应端”的校外培训机构,政府要加强引导与规范行业行为,使其明确自身“有益补充”的定位,做好营利与公益的价值选择。对于“需求端”的家长群体,发挥政策联动效应,依托《家庭教育促进法》提高家长教育水平,帮助家长树立正确的教育观、竞争观,将教育视为潜能的发现而非教育装备竞赛。针对“社会端”的氛围环境,要做好正向舆论导向,以时事评论、政策解读、专家视角等途径宣传政策,加强政民互动,为政策执行与完善创设适宜的社会氛围。

Analysis of the Policy Changes and Optimization Paths of Chinas Off-campus Tutoring Governance from the Perspective of Multiple Streams Theory

Reziwanguli·Abasi

(College of Education Science, Xinjiang Normal University, Urumqi XinJiang,830017)

Abstract: Based on the framework of multiple streams theory and the analysis of the policy history of off-campus tutoring in China, this paper argues that the rapid expansion of off-campus tutoring institutions has exacerbated “education involution”, which is the source stream of the problem; to solve this problem, the combined efforts from multiple parties to develop governance strategies for off-campus tutoring has become the policy stream to encourage policy change; and the concept of education in China and the public demand for quality education resources constitute the political stream that promotes policy evolution. Thus, the connection between these three streams has promoted changes for the policy from opening policy window to further policy development. Based on this, this paper has proposed the following optimization path for the governance strategy for off-campus tutoring: we should focus on the driving role of the “problem source stream”, pay close attention to the actual needs, and respond to the new problems in off-campus tutoring; we need to broaden the subjects of policy agreement in the “policy source stream”, build platforms to gather wisdom , and form a mechanism for positive policy interaction; we need to fit the value concept of the “political source stream”, reshape the education ecology, and strengthen the “double reduction” policy governance environment to provide a reference for the future development of off-campus tutoring governance policy.

Key words: multiple streams theory, off-campus tutoring governance policy, “double reduction” policy, optimization path

基金項目:本文系新疆维吾尔自治区社会科学一般项目“稳疆兴疆背景下新疆高校博士青年教师引入制度与稳定机制研究” (项目编号:20BJYX122)、新疆师范大学教改项目“金课背景下对分课堂+BOPPPS教学模式在《教育学》课程的应用研究”(项目编号:SDJG2021-20)的部分成果;本文受新疆师范大学校级及新疆维吾尔自治区一流本科课程《教育学》建设支持。

作者简介:热孜万古丽·阿巴斯,新疆师范大学教育科学学院副教授,博士,主要从事学校管理与教育政策研究。

1 薛海平,刁龙:《改革开放以来我国校外培训机构治理政策的文本计量分析》,《教育经济评论》2020年第6期,第18-37页。

1 约翰·W·金登:《议程、备选方案与公共政策》(第2版),丁煌,方兴 译,中国人民大学出版社2017年版,第 87-92页。

2 郭璨,陈恩伦:《我国网络教育政策变迁的多源流理论阐释》,《教育研究》2019年第5期,第 151-159页。

3 卫建国,秦一帆,王虹:《我国教师教育惩戒权政策议程探析——基于多源流理论的政策过程研究》,《黑龙江高教研究》2021年第4期,第 36-41页。

4 杨小锋,蔡建东:《数字教育资源公共服务政策缘何变迁?》,《基础教育》 2021年第2期,第 83-92页。

5 曾令发:《政策溪流:议程设立的多源流分析——约翰·W·金登的政策理论评述》,《理论探讨》2007年第3期,第137-138页。

6 刘复兴,董昕怡:《实施“双减”政策的关键问题与需要处理好的矛盾关系》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第1期,第91-97页。

7 智课教育,新浪教育:《中国家长教育焦虑指数调查报告》,载新浪网:http://f.sinaimg.cn/edu/bc205105/20180921/jlreport.pdf,最后登录日期:2021年12月10日。

1 包海芹,方伊凝:《多源流理论视角下的“双一流”建设政策议程设置分析》,《复旦教育论坛》2021年第4期,第 92-99页。

2 中华人民共和国教育部:《教育部:有效解决“三点半”难题 摸排整治40万所校外培训机构》,载教育部官网:http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2020/52763/mtbd/202012/t20201211_504943.html,最后登录日期:2022年2月10日。

1 薛海平,刁龙:《基于多源流理论的我国基础教育课外补习治理政策分析》,《首都师范大学学报(社会科学版)》2021年第1期,第 153-166页。

2 刁龙,赵阳,王亚飞,等:《舆情对课外补习治理政策制定的影响分析——基于多源流理论的大数据分析》,《当代教育科学》2021年第8期,第 77-86页。

3 芦彦清,赵建国:《基于新媒体的网络舆情政策化议程设置研究——以多源流理论为视角》,《电子政务》 2018年第3期,第 64-74页。

1 国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室:《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,载教育部官网:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_171904.html,最后登錄日期:2021年10月2日。

2 余晖:《“双减”时代基础教育的公共性回归与公平性隐忧》,《南京社会科学》 2021年第12期,第 145-153页。

1 中华人民共和国教育部:《2021年度盘点校外培训机构治理工作进展》,载教育部官网:http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2021/53899/mtbd/202112/t20211221_589070.html,最后登录日期:2021年12月24日。

2 光明网:《教育部:将“双减”督导列为教育督导“一号工程”》,载光明网:https://m.gmw.cn/baijia/2021-12/21/1302730064.html,最后登录日期:2021年12月25日。

1 梁凯丽,辛涛,张琼元,赵茜,李刚,张生:《落实“双减”与校外培训机构治理》,《中国远程教育》2022年第4期,第27-35页。

2 姚丹:《“双减”后,大批教育培训从业者面临转岗再就业——转岗如何转出新舞台》,载光明网:https://m.gmw.cn/baijia/2021-11/30/35346708.html,最后登录日期:2021年12月10日。

3 张志勇:《“双减”格局下公共教育体系的重构与治理》,《中国教育学刊》2021年第9期,第 20-26页。

4 熊丙奇:《“高端家教”受追捧,“双减”还需进行需求侧治理》,载人民网:http://opinion.people.com.cn/n1/2021/1016/c1003-32255563.html,最后登录日期:2021年11月20日。

5 周洪宇,齐彦磊:《“双减”政策落地:焦点、难点与建议》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》 2022年第1期,第1-11页。