明清笔记中的贵州道教发展探析

2023-06-15斯洪桥

摘要:从明清笔记有关贵州道教记载情况来看,道教的传布主要集中在黔东、黔中等地区。贵州道教的传播发展得益于贵州建省、明朝政府大力扶持道教、明清时期贵州实行改土归流等政策。明清时期贵州道教具有巫道混杂合流、民间化世俗化加速发展、与地方官员紧密互动、与农民起义相结合、宫观多以岩洞为依托、区域发展不够均衡、晚清时期呈衰落之势等典型特征。

关键词:明清笔记;贵州道教;典型特征

中图分类号:I207.41;B958文献标识码:A文章编号:2095-6916(2023)07-0027-05

明清笔记浩如烟海,二十世纪以来学人从文学、历史、宗教、语言、艺术、医学、科技、地理等方面展开了不同层次的研究,取得了一些成果。本文以明清笔记中的贵州道教作为研究对象,以窥贵州道教的发展概况。文中的明清笔记主要指明清贵州笔记:一是明清时期以贵州为对象记录的笔记,如明代名儒王士性的《黔志》、清代田雯的《黔书》、清代陈鼎的《黔游记》等;二是明清时期在贵州为官和居住的文人、官吏的笔记,如明代郭子章的《黔记》、清代黎庶昌的《丁亥入都纪程》、清代严修的《蟫香馆使黔日记》、清代李宗昉的《黔记》等。

一、明清贵州道教宫观分布

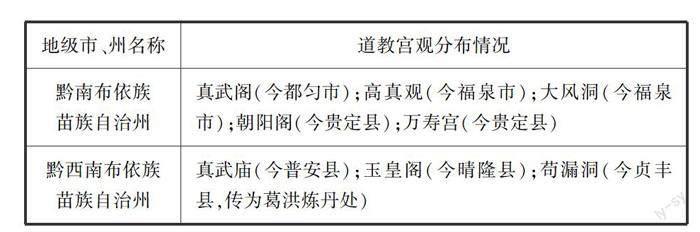

根据贵州省现行行政区划图,以地级市、州为单位统计明清贵州笔记中所见道教宫观分布情况,见表1。

从表1可看出,明清贵州道教的传布主要集中在黔东、黔中等地区,当时文化相对发达的遵义地区记录较少。考察《贵州通志》等相关文献,实质上黔北遵义地区道教宫观分布并不少,这可能和明清时期贵州笔记记载遵义地区较少有关。其主要原因在于清雍正五年(1727年)之前,遵义隶属于四川,所以清雍正之前的贵州笔记,并未把遵义纳入贵州区域范围内进行记载。黔东地区的道教传播记录得较多,主要原因在于黔东与当时的湖南水系相连,贵州通往湖南的驿道建有较多的卫所,促进了人员的往来交流,为道教的传播提供了契机。贵阳作为省会,是全省的政治中心,所以流官与文人来往较多,在一定程度上促进了道教的传播。

二、明清时期影响贵州道教传播发展的因素

(一)明朝政府大力扶持道教

“大明王朝的开国君主朱元璋在夺取政权之后,吸取了唐宋以来三教并用的宗教政策”[1],大力提倡和扶持道教。一方面,“由于在夺取政权之初,朱元璋曾充分利用道教为自己服务,他深谙宗教在建立和统治王朝中的重要性。”[1]因此,明王朝充分利用宗教加强统治,维护社会稳定。另一方面,由于贵州所处的西南边疆地区中央政府的管控和渗透相对较弱,所以大明王朝的统治者就考虑用宗教来加强控制。由于道教是中国的本土宗教,易于被老百姓所接纳,所以大明政权在建立之初,就对道教进行管理和引导,使其为王朝的统治服务。如弘治时期的《贵州图经新志》“寺观”条目中《大道观记》记载:“天启皇明,肇开有国,既用孔子之道经世理民,而又崇奖二家阴诩皇度,故自京都以至郡邑皆有其官,此道纪之司所由设也。……正统戊辰(1448年),英庙继承仁祖之志,以大道经典颁布天下,而贵受之,贮于城之大道观中。”[2]这个大道观位于今天的贵阳市,是当时贵阳地区最早的道观,其规模为明代贵州全省宫观之最,建有玉皇殿、三清殿、雷祖殿、火神殿、娘娘殿、天师殿、丘祖殿、孙祖殿,所供奉的神像也是全省最多的。

(二)明代貴州建省

明代永乐帝时期贵州建省,为了加强控制,开始在贵州设立卫所,这些卫所的驻地多有流官主政,这为道教的传播和发展提供了便利。为了加强贵州与邻省的交流,政府大修驿道,人员往来随之逐步增多,道教徒沿着驿道和卫所建立了一大批道观,如“安庄卫(今镇宁县)有紫霄观、高真观、玄天宫、玄真观”[3]。据段玉明先生统计,“贵州地区共有各式道观38所,除去建造年代‘不祥’的19所外,可以断定建于明代的约17所,仅有2所建于前代,二者之间的倍差约为9倍。”[4]由此可以看出,贵州正式成为行省之后,其交通、经济、文化得到了较大的发展,因而有了建立宫观的物质基础,这说明明代贵州和全国一样,道教得到了较大的发展。

(三)贵州实行改土归流政策

明王朝在贵州地区实行改土归流,贵州有了完整的省级行政机构,中央政府任命流官到贵州主政,同时消除土官制度的影响。改土归流加强了中央政府对西南边疆地区的控制,促进了贵州与中原地区的交流与联系。中央在贵州设置司、府、州、县、卫等各级机构,这些机构兴办学校,传播中原文化,汉族的宗教文化也随之进来,特别是易于下层民众接受的本土道教,在贵州得到大力发展。改土归流后,明代黔东地区道观数量呈增长趋势,如当时的镇远府境内有中和洞、青龙洞、诸葛洞、妙高台、瑞云宫、老君洞、万寿宫、中元洞等,宫观数量为黔东地区之最。

三、明清贵州道教的特征

(一)巫道混杂合流

明代国家对宗教的需求主要是稳定统治,因而统治者对道教的策略是在适应民众需求的基础上,鼓励发展道教的画符念咒、驱魔降妖、求福攘灾的斋醮等方术。由于贵州地处西南边疆地区,文化开化相对较晚,民众的文化素养有限,对道教的高深理论大多不感兴趣,更易接纳与自己生活息息相关的方术,加之黔地素有“信巫而好鬼”“攘除但从祈祷”等风俗,道教进入贵州后就与民间巫术相结合。

清田雯所著的《黔书》载:“离城十里之区,便是三苗之种。既无姓氏之谱系,孰察其祥;赖有父老之流传,尝闻其略。试言大者,莫过罗施;即问从来,亦称鬼国……病不延医,襄除但从祈祷……新鬼大而旧鬼小,语任奚婆;赤降殃而白降祥,卜凭鸡骨……”[5]清许缵曾所著的《滇行纪程摘钞》言:“关索岭之半有伏魔大帝庙,庙在高台之上。台下有竹绝奇,名曰‘绵竹’,俗曰‘旖竿竹’,围大如青松。僧云:‘六七月方抽笋,至来春二月方布叶。……绝顶祀顺忠王,俗称‘小关王庙’。庙貌甚伟,苗部俱畏威德,入庙者无不罗拜。”[6]167

黔地道教的关帝庙,既塑道教之神,又塑佛陀金身,还祀民间之神,三者融为一体。清陈鼎的《黔游记》记载:“天台山上有神女庙,女冠所居。翠树葱葱,颇可游览。有泉一勺,即十万人饮之不竭。”[7]200此庙本为民间神祭祀之地,但住有女道士,所以道教和巫术杂糅一体。从这些可看出,贵州尚巫信鬼的风俗,使得明清时期贵州道教与原始宗教、巫术相结合,从而呈现出巫道杂糅的特点。

(二)世俗化民间化加速发展

由于明王朝扶持道教的发展,加之皇帝为了长生不老崇尚道教,加封了许多道教神,对老百姓崇拜道教多有优待,使得道教向着民间化、世俗化方向发展。明清之时,道教的神仙逐渐摆脱以往的不食人间烟火、超凡离世的形象,向民间化、平民化方向转变。如道教神仙之一的西王母,文献记载其形象是“虎齿,有尾,穴处”[8]840,这种形象会让人们对其产生恐惧感,进而在心理上产生敬畏之情。随着道教的发展,西王母从獠牙巨齿的老虎形象向天姿隽秀、肤白貌美的美女形象转变,“修短得中,天姿蕃蔼,云颜绝世。”[8]840

道教吸收佛教大乘菩萨道的思想,道教的成仙逐渐由个体的飞升向入世度人的社会功能转变,这也促使了道教世俗化的发展,其中较为典型的就是关帝信仰。在明代,关帝作为国家政权的保护神受到诸多优待。在清代,关公得到武财神的神职。关帝信仰杂糅了民间神、道教神与国家政权保护神的职能,其对老百姓的生活影响深远。“民间对于关公或关帝、关老爷的崇拜是中国民间信仰中最典型的神人崇拜。其影响深广甚至超过了对其他各路神灵的崇信,有清以来遍布全国各地城镇乡村的关帝庙就是最有力的明证。”[9]

(三)道人与地方官员紧密互动

道教不仅有其理论信仰,还有法术,深受官员和民众的信奉。在古代自然科学知识较为低下的时期,天久旱不雨时,道教法术就极具市场。明清时期,地方官员在遇到久旱求雨、祛祸乱消灾等问题时,往往求助于道士,道士凭借这些机会加强与官员的交流,从而在官方系统中获得一定的话语权。

明郭子章所著《黔记·方外列传》记载:“刘明德,宣慰司人。少遇异人,授以火雷秘法,呼召风雷,奔走神鬼。戒行清厉,尤为时重。”[10]《贵州通志》记载:“张道人,贵阳府人,逸其名,有道行,自幼不娶,得祈雨秘术,万历间旱,巡抚郭子章招致之道人,筑坛于城西,缟衣批发,运五雷诀,刻次日日中雨至,期天无纤云人皆诞之,道人书符于童子掌中握之,令诣太守,请迎雨,童子至郡堂开掌,忽霹雳一声,众未至坛而霖雨大注。”[11]

道教的扶乩之术在贵州也颇为流行,如清许缵曾所著的《滇行纪程摘钞》记载了新添卫理通过扶乩请鸾降笔而作诗文纪念张三丰的事迹。“天启元年,夏,驻镇新添司理李若楠请鸾降笔,书一词曰‘礼斗亭,礼斗亭,张仙借此作修真,日月悬头上,风云过眼尘。菜莉元君、支天圣人,当年曾格我精诚,今朝列仙班,显化通灵,敢忘了,托迹玄津。偶闻父母索吾名,聊借俚言为镜。’今有石碑存祠中。”[6]164

有的道士与地方官员交好,关系密切,是官员的座上宾。清陈鼎所著的《黔游记》载道教重要人物张三丰与地方官员的密切交往,“平越郡城内有张邋遢修道故迹。邋遢,名张三丰,闽人,洪武间以军籍戍郡。蓬头赤足,丐于市,人呼为邋遢翁。于高真观后结茅为亭,闭户静坐。与指挥张某善,尝与饮博,指城南月山寺地曰:‘葬此可封侯’,张从之,后果以战功封隆平。”[7]192-193张三丰与指挥使一起饮酒作乐,还为他看墓地,荫护其封功。清李宗昉所著的《黔记》记载了张三豐与千户张信对弈的场景:“至平越,与千户张信奕,信不胜,信忽梦老妪授子法,乃胜。仙大笑曰:‘骊山老妪大饶舌。’后授信葬地,曰十年后位至封侯,既而果然。”[12]可以看出,张三丰与贵州地方官员交往密切,极大地提升了自己的名声和道教在当地的影响力。

(四)道教与农民起义相结合

从世界范围来看,不管是中国古代社会还是外国古代社会,宗教与农民起义天然就具有亲密的关系。从中国历史上来看,道教与农民起义关系更是密切。如东汉末年的黄巾起义,就是利用了早期道教之一的太平道发动的。清代嘉庆年间贵州爆发的“南笼起义”,利用道教发动群众,深刻地影响了贵州的经济社会发展。清吴振棫所著的《黔语·南笼苗变》记载“王囊仙”事迹,“南笼起义”的精神领袖名叫“王囊仙”,其名具有道教意味。《清代嘉庆年间贵州布依族“南笼起义”资料选编》载王囊仙自述的供词言:“因我会过阴,众人就称我是囊仙,……我哥子王化明与同案王博驾、韦阿礼,……就拿我供奉起来,替我盖一间仙楼,说我有仙法,叫人家献茶烧香,到楼下磕头。”[13]可见王囊仙利用道教的神仙法术树立了权威,成为精神领袖,从而号召群众发动了起义。

清罗文彬、王秉恩所撰的《平黔纪略》记录了发生在黄平县的“重阳教匪”的事件,“重阳教匪薄旧州,陷岑花坪,穿花堡。”[14]86可以看出,“重阳教匪”明显是利用了道教重要的教派全真教的身份发动了农民起义。这说明当时在贵州全真教流布较广,利用全真教发动农民起义,更易获得群众基础。

(五)道教宫观多依托岩洞修建

明清时期贵州的道教宫观,亦如佛教寺庙一样,大多利用地理特点而建立,与岩洞相融合。贵州具有典型的喀斯特地貌,境内山多地少,洞壑较多,洞壑之地自然成为道教洞天福地所选的理想之境,所以贵州道教的宫观多利用天然的岩洞修建,呈现出独特的地域特色。明王士性所著的《黔志》记载普安的“碧云洞”:“普安碧云洞为一州之壑,州之水无涓滴不趋洞中者,乃洞底有地道,隔山而出,洞中有仙人曰田。”[15]清许缵曾《滇行纪程摘钞》记录镇远县的“青龙洞”:“登镇远府东山,历中和洞、青龙洞及楼阁诸名胜。两大洞俱在山巅,其曲穴交穿,不减飞来峰,中和洞又名中元,洞内祀大士。……离镇远三十余里,有华严洞。”[6]174清陈鼎著的《黔游记》记录了福泉市的“大风洞”:“大风洞,即道书所谓时苍洞天也。又名云溪洞,后门在杨老,西与平越接壤,盖深二三十里矣。中有苍龙、白虎,石钟可扣,石鼓可挝,入里许,则凉风飕飕,竦入肌骨,虽六月,须披裘以游。至半有天穴如斗,斜逗日光,照见一切。洞外有亭,殊可凭眺。”[7]191清蒋攸铦所著《黔轺纪行集》载凯里市的“老君洞”:“二十一日,渡江,行二十里,经玉屏山,……又十五里,抵都匀府之清平县宿。……城东十五里黄茅山,下有老君洞。”[6]249

(六)发展不够均衡

有学者考证道教传入贵州早期时有两条路线,“传播路线有二,一从四川,传入省境内印江、凤岗、遵义一带;一从湖南传入,经镇远、黄平、福泉、瓮安到贵阳,此线与由湘入黔官道相合。”[16]可以看出,由于黔北地区与四川接壤、黔东地区与湖南水山相联,从而为道教传入贵州提供了契机。由于明代贵州建省之后,与邻省的驿道打通,道教沿着驿道传播,到达省城贵阳。还有学者通过归纳指出黔北地区和黔东地区道教发展较为兴盛。“第一,思播地区道观数量众多;第二,思播地区道观不仅数量多,而且有不少影响力较大的知名道观;第三,思播地区还有许多影响力较大的知名道士。”[17]据《贵州省宗教志》不完全统计,遵义有164座道观,铜仁有110座道观,由此可见,当时黔北地区和黔东地区的道教发展较为兴盛。

从道教与少数民族习俗结合的分布区域来看,道教在黔北地区、黔东地区、贵陽地区影响较大。“贵州花灯发韧于清初,经300多年的演化,不断吸收道教及民间信仰思想和仪式,至今仍保持着祭祀、歌舞、戏剧三者并存的传统。贵州花灯分布较广,人们通常将其分为以遵义地区为代表的黔北花灯,……以铜仁地区为代表的黔东花灯,……黔北花灯是贵州花灯的重要支脉,遍布黔北乡村。剧目有《七星桥还愿》、《八仙送寿》……《敬财神》等几十出戏,不少剧目道教色彩浓厚。”[18]

从前面贵州笔记中辑录的道教宫观分布数据来看,其集中在黔东、贵阳地区,黔东地区的镇远县道教宫观较多,这是因为明清时期镇远是黔东地区政府机关所在地,同时是驿道重要节点所决定的。

(七)晚清贵州道教呈衰落之势

明代贵州道教发展较快,“到明代,贵州道教迅速传播,土官、流官、乡绅多奉道教,广建神祠、宫观,尤其是土官奉道教,对长期处于其统治下的民众影响很大。播州宜慰使杨斌,随道士白飞霞学道,在高坪紫霞山建先天观,幽石室为修炼场所。”[19]到了清后期,特别是咸同年间爆发的贵州农民起义,对道教的打击影响很大。贵州农民起义波及全省大部分地区,历时长达数十年,很多道教宫观毁于战火。清罗文彬、王秉恩所撰《平黔纪略》记载黔北农民起义占据桐梓县的仙人洞,“江炳琳以秦安庆等分击仙人洞贼,获杨秀友等数十人。”[14]80印江县的太和宫,“复退中正寺、太和宫。河东,距印江二十里,”[14]119都被起义军所占据。战争期间军队经常抢掠寺庙、宫观财物,破坏寺庙、宫观。《贵州宗教史》记载:“清代后期的战乱(尤其是咸同时期),危及道教,道观多毁于战灭,道士被迫离观。……仁怀文昌宫、天后宫、凤冈文昌庙,……福泉高真观……均毁于此时。”[20]

受清后期贵州农民起义的影响,很多宫观被毁,导致道士只好暂住佛教寺庙,形成了僧道同居一寺的现象。晚清严修所著的《蟫香馆使黔日记》记载黄平县飞云洞战后的景象:“已初行,飞云洞茶尖。……飞云洞之胜,详麟见高先生《图记》中。近年因遭兵燹,颜失旧观,寺宇皆新建者也。岩腰旧有飞爆,李道士言:种稻之家,截其水以灌田,瀑遂不见。”[21]

参考文献:

[1]斯洪桥.朱元璋的道教政策及其因由与影响[J].学术界,2013(5).

[2]沈庠.弘治贵州图经新志[M]//《中国地方志集成 贵州府县志辑》编委会.中国地方志集成:贵州府县志辑1[M].成都:巴蜀书社,2006:28.

[3]《贵州通史》编委会.贵州通史:第2卷[M].北京:当代中国出版社,2003:379.

[4]段玉明.西南寺庙文化[M].昆明:云南教育出版社,2001:76.

[5]田雯.黔书[M].贵阳:贵州人民出版社,2010:14.

[6]许缵曾.滇行纪程摘钞[M]//王士性.黔志.贵阳:贵州人民出版社,2010.

[7]陈鼎.黔游记[M]//王士性.黔志.贵阳:贵州人民出版社,2010.

[8]道藏[M].上海:上海书店出版社,1988.

[9]乌丙安.中国民间信仰[M].上海:上海人民出版社,1995:56.

[10]郭子章.黔记[M].成都:西南交通大学出版社,2016:1086.

[11]鄂尔泰,等.中国地方志集成·贵州府县志辑·乾隆贵州通志:一[M].成都:巴蜀书社,2006:42.

[12]李宗昉.黔记[M].贵阳:贵州人民出版社,2010:227.

[13]中国第一历史档案馆,贵州省黔西南州民委,贵州省布依学会.清代嘉庆年间贵州布依族“南笼起义”资料选编[M].贵阳:贵州民族出版社,1990:177.

[14]罗文彬,王秉恩.平黔纪略[M].贵阳:贵州人民出版社,2010.

[15]王士性.黔志[M].贵阳:贵州人民出版社,2010:9.

[16]黎铎.道教传入贵州考[J].贵州文史丛刊,1991(4).

[17]赖全.论思播地区道教信仰的长久影响[J].铜仁学院学报,2018(1).

[18]孙青.道教与贵州花灯[J].中国道教,2015(1).

[19]李巍,缪坤和.贵州科学技术发展史纲要[M].北京:知识产权出版社,2017:132.

[20]柏怀思.贵州宗教史[M].贵阳:贵州人民出版社,2015:129.

[21]严修.蟫香馆使黔日记[M].贵阳:贵州人民出版社,2019:115.

作者简介:斯洪桥(1978—),男,汉族,哲学博士,遵义医科大学马克思主义学院(人文医学研究中心)教授,研究方向为中国哲学与宗教。

(责任编辑:朱希良)