青藏高原人类活动强度时空变化与影响因素

2023-06-14王丽佳

杨 华,徐 勇,*,王丽佳,徐 琳

1 中国科学院地理科学与资源研究所 中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室,北京 100101

2 中国科学院大学,北京 100049

进入人类世以来,人类活动几乎在所有尺度上都对自然环境产生了巨大影响[1]。作为全球面积最大同时也是人类活动最早开始介入的高海拔地区[2],青藏高原早在4—16万年前就已出现人类活动,大规模的农牧业活动也至少存在了3500年[3—4],特别是进入21世纪以来,人类活动扩张对青藏高原生态环境的影响日益增强[5]。青藏高原的人类活动在长期演化和适应过程中形成了鲜明的地域特征,其与高原生态环境的交互作用也显著强于其他地区。因此,量化和解析青藏高原人类活动的规模和强度及其生态环境效应也一直是学术界关注的热点和难点问题[6—9]。人类活动强度作为一个客观反映不同人类活动对陆地表层施加的影响及其作用程度的综合性指标,是研究区域生态环境变化及其效应、生态系统保护修复治理、社会经济可持续发展的前提和基础,也是青藏高原推进生态安全屏障建设和区域高质量发展的重要环节,科学评估人类活动强度及其时空变化特征对于统筹协调区域生态保护与人类活动具有重要意义。

人类活动强度是表达人类社会经济活动对自然状态下的区域产生影响的综合指标[10],其测算方法大致可分为两类:多因素综合评价法和基于土地利用类型的评价方法[11]。人类足迹指数法是最具代表性的人类活动强度多因素综合评价法[12—15],主要选取人造地表、人口密度、夜间灯光、耕地、牧场、道路、铁路、通航水道和电力基础设施等多个变量[16—17],预先设定指标得分框架,或采用专家打分法和熵值法等确定因素权重[18—19],最后加权求和得到人类活动强度指数。基于土地利用类型的评价方法从人类活动的承载主体出发,根据不同土地利用类型对应人类活动的作用力大小来反映人类活动对陆地表层的影响强度,主要有陆地表层人类活动强度测算方法[20—23]和人类扰动强度指数法等[24—25]。综合来看,基于权重的多因素综合评价法具有明确的空间指向性等优点,但指标选取和权重的确定存在主观性,同时输入指标可能存在重叠和共线性进而导致测算结果偏误。基于土地利用类型的测算方法物理意义更为明确,同时具有时间上和空间上的可对比性。已有研究结果表明,基于土地利用类型测算的人类活动强度与人口密度具有高度的相关性,测算结果的准确性较高[20—21]。

人类活动是影响青藏高原生态安全的关键因素已成为学术界的共识[26—27],但青藏高原人类活动的规模、强度及其时空演变格局等还较为模糊,定量测算青藏高原人类活动强度的相关研究成果较少。Li等[7]综合评价了土地利用、人口密度、道路密度和放牧密度四项指标,在县级单元和公里格网两个空间尺度定量测算了青藏高原1990、2000和2010年的人类活动强度,发现青藏高原人类活动强度总体较低,东部、东南部和中部地区的人类活动强度较高,20年间人类活动强度平均值增加28.43%;Sun等[8]加权求和了夜间灯光、人口密度、经济密度、耕地比重、到道路距离、到城镇距离、放牧强度和植被指数等评价指标,在栅格单元上定量测度了青藏高原2000、2010和2015年的人类活动强度,发现15年内青藏高原人类活动强度平均增加4%,高值区集中在中东部地区;Li等[14]沿用Sanderson等[12—13]提出的人类足迹测算方法测度了西藏自治区的人类足迹指数,发现1990—2010年间人类足迹指数增加了32.35%;此外,一些学者也从人口、土地利用、夜间灯光、放牧利用、道路、植被、旅游和污染物排放等要素出发,研制了栅格单元的青藏高原人类活动强度时空数据集,选用指标不断丰富,研究内容逐渐深化[28—30]。

综合来看,针对青藏高原人类活动强度的定量研究还不足,研究方法以多因素综合评价法为主,指标选取和权重确定的主观性和不一致等也导致研究结果难以相互比较和参考,特别是对青藏高原人类活动强度空间分异的影响因素的关注度不够。因此,本文基于1984年、1997年、2008年和2018年的土地利用调查数据,采用陆地表层人类活动强度测算方法[20],构建适用于青藏高原的建设用地当量折算系数表,从县级单元和乡镇单元两个尺度测算和分析34年间青藏高原的人类活动强度及其时空变化特征,使用地理探测器模型从自然环境和社会经济两个方面解析人类活动强度空间分异的影响因素,研究结果可为青藏高原生态安全屏障建设和空间管治的政府决策提供科学依据。

1 研究区概况

青藏高原处于73°30′ E—104°20′ E,26°50′ N—39°40′ N,涉及西藏自治区、青海省、四川省、新疆维吾尔自治区、甘肃省和云南省6个省(区),总面积约258.23万 km2,约占中国陆域国土总面积的26.9%。青藏高原地势大致从西北羌塘高原向东南横断山区倾斜,主要的自然地理单元有帕米尔—昆仑山地、藏北—青南高原、冈底斯山—念青唐古拉山地、喜马拉雅山地、横断山区、柴达木盆地和祁连山地等,73%的区域处于海拔4000 m以上(图1)。空气稀薄,大气含氧量低,人类活动的高原反应明显。高原山地气候为主,气候总体干冷且空间差异极大,年平均气温仅为1.37 ℃,年平均降水量在20—4500 mm之间,太阳总辐射在5400—8000 MJ m-2a-1之间。冰川、湖泊和水系发育,是长江、黄河、澜沧江、怒江和雅鲁藏布江等中国主要水系的发源地,被誉为“中华水塔”。生态系统复杂多样,分布有高寒草原、高寒草甸、荒漠、森林和灌丛等生态系统,草原占比超过60%。根据2020年第七次人口普查,青藏高原总人口约为1313.4万人,仅占中国总人口的0.91%,城镇人口624.79万人,总体城镇化率47.58%[31]。综合各省(区)和地级市(州)的第三次全国国土调查数据公报,2020年青藏高原耕地面积20098.19 km2,种植园用地面积3847.72 km2,草地面积1490217.54 km2,城镇村及工矿用地面积8554.71 km2,交通运输用地面积5161.79 km2。

图1 青藏高原地形高程Fig.1 Topographic elevation of the Qinghai-Tibet Plateau该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4318号的标准地图制作,底图无修改

2 研究方法与数据

2.1 人类活动强度

青藏高原人类活动强度测算采用徐勇等提出的陆地表层人类活动强度算法(Human activity intensity of land surface),即以建设用地当量为基本度量单位,以是否存在人工隔层,地表上下水分、养分、空气和热量是否正常交换为依据确定不同土地利用类型对应的建设用地当量折算系数,建设用地当量总和与区域总面积的比值为人类活动强度[20]。计算公式如下:

(1)

(2)

式中,HAI表示人类活动强度;SCLE表示区域内建设用地当量面积;S表示区域总面积;SLi表示第i种土地利用类型面积;CIi表示第i种土地利用类型的建设用地当量折算系数;n表示土地利用类型数量。

合理界定不同用地类型的建设用地当量折算系数是测算人类活动强度的关键。在徐勇等[20]确定的建设用地当量通用折算系数基础上,根据第三次全国国土调查用地分类[32]构建全面反映青藏高原陆地表层人类活动的建设用地当量折算系数表(表1),其中,新增光伏发电用地和风力发电用地的折算系数。光伏发电用地主要分为光伏板用地和附属设施用地,光伏板用地阻滞地表热量交换,建设用地当量折算系数设定为0.2,附属设施用地按一般建设用地设定折算系数,但其规模相对很小,可纳入光伏板用地作为整体考虑。风力发电用地主要由风力发电机组和附属设施用地等构成,可用单台风力发电机组及其附属用地实际占地面积与用地面积的比值表示风力发电用地的建设用地当量折算系数。综合相关技术标准[33]、高精度卫星遥感影像和青海共和风力发电场(99°21′3.35″ E,36°36′32.28″ N)的实测数据,风力发电机组横向间距平均500 m,纵向间距平均1000 m,塔架底座平均占地70 m2,机组箱式变压器平均占地20 m2,附属道路平均宽度5.5 m,测得风力发电用地的建设用地当量折算系数约为0.004。风力发电用地的建设用地当量折算系数计算公式为:

表1 青藏高原不同土地利用类型的建设用地当量折算系数表Table 1 Conversion index of construction land equivalent of different land use types on the Qinghai-Tibet Plateau

CIw=(Sα+Sβ+Sγ)/S

(3)

式中,CIw为风力发电用地的建设用地当量折算系数;Sα为杆塔底座实际占地面积;Sβ为机组箱式变压器实际占地面积;Sγ为附属道路实际占地面积;S为单台风力发电机组用地面积。

2.2 地理探测器

2.2.1基于最优参数的地理探测器模型

地理探测器模型是一种测度地理事物空间分异驱动力的统计方法,使用q值度量驱动因子的解释力大小[34]。地理探测器模型具有明确的物理意义、无线性假设、不受变量共线性影响和能够较好处理数值变量和类型变量等优点,被广泛应用于地理现象空间分异的影响因素探测[35—36]。然而,以往研究中较少考虑变量离散化方法和空间尺度效应的不同对地理探测结果产生的影响。基于最优参数的地理探测器模型是在传统模型的基础上,通过筛选解释力q值最高的离散化方案作为地理探测分析的前置条件,以提高地理事物空间分层异质性探测的整体分析能力[37]。基于R语言的“GD”扩展程序包筛选解释力q值最大的分类方法和分类级数作为地理探测的最优参数,使用因子探测功能度量影响因素对青藏高原人类活动强度空间分异的解释力大小,使用交互作用探测功能识别影响因素是否存在两两交互作用及其作用力大小。根据不同判别规则,交互作用类型可分为非线性减弱、单因子非线性减弱、双因子增强、独立和非线性增强5类,详见文献[34]。解释力q值的计算公式如下:

(4)

2.2.2影响因素选取

青藏高原人类活动强度的空间分异受自然环境和社会经济两方面的影响。以人类活动强度作为被解释变量,从自然环境和社会经济两方面共选取12个指标作为解释变量(表2)。海拔高度(X1)反映垂直方向上人类进行生产生活活动的适宜性状况,已有研究表明海拔与大气含氧量和气温存在显著的负相关关系[38—39],随着海拔的升高,人类活动的适宜性降低[40];地表起伏度(X2)反映地表高低起伏差异,体现区域开展人类活动的成本和难度高低[41],基于数字高程模型采用均值变点法计算得到,计算窗口大小为41×41个像元矩形(约1.51 km2)[42];降水(X3)和气温(X4)使用多年平均降水量和多年平均气温表征区域气候状况;植被净初级生产力(X5)使用多年平均植被净初级生产力表征生态系统的有机物质生产能力。区域发展导向(X6)使用重点开发、限制开发和禁止开发3种主体功能来表征,反映不同区域的空间管控政策导向,其中禁止开发区涵盖了自然保护区和风景名胜区等各级各类自然文化资源保护区域和重点生态功能区[43];经济规模(X7)反映区域经济整体发展水平,第一产业占比(X8)和第二产业占比(X9)表征区域产业结构;人口密度(X10)表征区域人口集聚状态,人口的集聚带动资本、生产和消费等其他要素的集中,是影响人类活动强度的重要指标[44];道路密度(X11)选取公路交通表征区域交通的可达性和便利性[45];城镇化水平(X12)反映城镇化发展带来人居环境、基础设施和土地利用等要素的变化,与区域生态环境密切相关[46]。

2.3 数据及处理

本文涉及的数据主要包括土地利用数据、地形、气候、植被、道路、行政区划以及社会经济等图形、台账和统计数据等(表3)。图形数据的空间参考统一转换为CGCS2000国家大地坐标系和Albers等积圆锥投影。

表3 数据类型、名称、来源及说明Table 3 Type,name,source,and interpretation of data

青藏高原自然植被以草地为主,放牧活动是人类活动的重要部分。青藏高原天然草地的放牧利用程度并不是均匀的,区域草地总面积并不等同于实际放牧利用面积[54],直接使用天然草地面积进行人类活动强度测算将导致结果偏误。实际上,青藏高原天然草地的放牧活动受划区轮牧和冬夏牧场转移等影响,同一区域草地的全年平均放牧利用率在50%左右。受草地生产力高低的限制,不同类型草地的放牧利用率也有所不同,草甸类草地最高,沙地草原、沙地荒漠亚类和高寒荒漠类草地的实际放牧利用程度很低或没有放牧活动。基于西藏自治区和青海省第二次草原资源普查数据以及1∶100万中国草地资源图集[55]和1∶100万中国植被图集[56]确定青藏高原县级单元的主要草地类型,引入不同类型草地的放牧利用率对天然草地面积进行修正,最后得到可利用天然草地面积。不同类型草地放牧利用率参照西藏自治区第二次草地普查对放牧草地利用率的界定(表4)[57]。

表4 青藏高原不同类型草地放牧利用率Table 4 Grazing utilization of different grassland types on the Qinghai-Tibet Plateau

3 结果分析

3.1 人类活动强度时间变化特征

1984—2018年青藏高原建设用地当量和人类活动强度总体处于低水平发展阶段,大致以2008年为节点,前期呈现缓慢下降趋势,后期迅速上升(图2)。1984年青藏高原建设用地当量为44731.27 km2,人类活动强度为1.44%;1997年建设用地当量和人类活动强度分别为42521.21 km2和1.40%,相比1984年分别下降2210.06 km2和0.04%;2008年建设用地当量和人类活动强度分别为41672.60 km2和1.37%,相比1997年分别下降848.61 km2和0.03%;总体来看,1984—2008年建设用地当量和人类活动强度分别下降3058.67 km2和0.07%,人类活动强度呈现弱化趋势,这与退耕还林还草和生态环境保护所带来的耕地和建设用地减少有关,1984—2008年青藏高原耕地和建设用地面积分别下降20.63%和33.22%,林地面积增加8.85%。2018年青藏高原建设用地当量和人类活动强度分别为51147.26 km2和1.70%,相比2008年分别上升9474.66 km2和0.33%,其原因在于近10年来的土地整治和综合开发、工业化进程以及交通基础设施建设带来耕地和建设用地面积的快速增加,以及气候变暖背景下青藏高原植被覆盖好转和放牧利用草地面积的增加[58],耕地和建设用地分别增加58.16%和50.23%,草地面积增加24.58%。

图2 1984—2018年建设用地当量和人类活动强度变化Fig.2 Change of construction land equivalent and human activity intensity from 1984 to 2018

青藏高原各省级区域人类活动强度时序变化的差异明显。2018年,青海、四川、云南、西藏、甘肃和新疆的人类活动强度分别为2.55%、2.29%、1.83%、1.80%、1.61%和0.34%。西藏和青海是青藏高原人类活动的主要承载区域,建设用地当量占比分别从1984年的37.33%和29.16%上升到2018年的42.37%和34.62%,人类活动强度总体呈不同程度上升趋势。青海的人类活动强度及其增速显著高于西藏,西藏人类活动强度变化以2008年为节点,前期基本保持稳定,后期显著上升,人类活动强度从2008年的1.38%上升至1.80%,而1984—2018年青海人类活动强度整体呈不断上升趋势,从1984年的1.78%上升至2018年的2.55%。西藏和青海的人类活动强度变化主要表现在建设用地的快速上升和放牧利用草地的增加,1984—2018年建设用地面积分别增加238.76%和143.69%,草地面积分别增加30.11%和28.84%,反映了近年来西藏和青海工业发展和大规模交通基础设施建设使得人类活动强度显著增强,同时受到气候变化和青藏高原增温增湿的影响更为明显。

四川和甘肃的建设用地当量低于青海和西藏,但人类活动强度总体处于较高水平。四川的人类活动强度先快速下降后迅速提升,从1984年的2.46%下降到2008年的1.86%,再上升到2018年的2.29%;甘肃的人类活动强度总体呈持续下降趋势,从1984年的3.47%下降到2018年的1.61%。四川和甘肃的人类活动强度变化主要体现在建设用地的快速下降,1984—2018年建设用地面积分别下降80.07%和89.84%,表明川西横断山区和祁连山地的矿山生态修复等生态环境保护措施等取得显著效果;同时1984—2008年退耕还林还草工程进一步降低了四川和甘肃的人类活动强度,耕地面积分别下降37.26%和27.99%,2008年后由于土地综合开发导致耕地面积增加,人类活动强度有所上升。云南和新疆的人类活动强度总体处于低水平稳定状态。总的看来,青藏高原边缘地区,特别是四川和甘肃受到退耕还林还草等生态保护工程的影响更为显著(图3)。

图3 1984—2018年土地利用类型变化Fig.3 Land use type change from 1984 to 2018

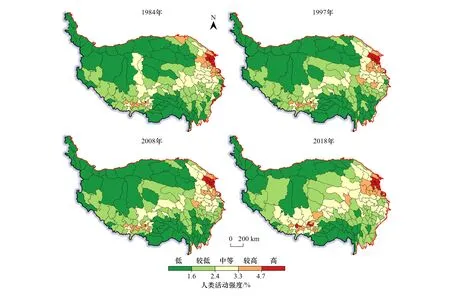

3.2 人类活动强度空间分异特征

基于县级单元测算1984年、1997年、2008年和2018年人类活动强度,根据青藏高原人类活动模式和数据分布特点,将研究时段内县级单元人类活动强度按照<1.6%、1.6%—2.4%、2.4%—3.3%、3.3%—4.7%和>4.7%的分级标准划分为高、较高、中等、较低和低五个等级(图4,表5)。1984—2018年青藏高原总体呈现“两区一带”的人类活动强度空间格局,分别为青海河湟谷地和西藏“一江两河”地区(雅鲁藏布江、拉萨河和年楚河)两个人类活动强度高值区,沿日喀则-拉萨-那曲-玉树-果洛-西宁形成条带状的人类活动强度相对高值分布区。

图4 1984、1997、2008、2018年县级单元人类活动强度空间分布Fig.4 Spatial distribution of human activity intensity by county level in 1984,1997,2008,2018

等级Class1984年1997年2008年2018年县级单元数量County number均值/%Mean县级单元数量County number均值/%Mean县级单元数量County number均值/%Mean县级单元数量County number均值/%Mean高Highest class1610.301418.791416.212113.15较高High class223.84233.78213.70273.81中等Moderate class392.85392.88362.88502.78较低Low class522.03522.09552.08492.01低Lowest class520.91610.94630.92420.88

(1)人类活动高强度区。1984—2018年县级单元均值变化较大,以1997年为节点呈现前期上升后期降低的趋势。县级单元数量在1984—2008年间基本保持稳定,主要呈现以拉萨市城关区为核心,以西宁市区为核心的两个人类活动高强度区。2018年县级单元数量快速增加至21个,形成以日喀则桑珠孜区,以拉萨市城关区、堆龙德庆区和达孜区为核心的拉萨都市区,以及以西宁市和海东市城区为核心的西宁都市区组成的人类活动高强度区。该区域是青藏高原最主要的人口聚集区和城镇发展区,人类活动对地表的改造和影响程度最深。

(2)人类活动较高强度区。1984—2018年县级单元均值总体保持稳定,处于3.8%左右,县级单元数量在2018年有所增加。人类活动较高强度区以西藏和青海的高强度区为核心,分布在拉萨、日喀则和山南的西藏“一江两河”地区,以及青东南和甘南的河湟谷地区,该区域人口和城镇相对密集,是青藏高原主要的农业发展区,人类活动对地表的影响主要体现在农业生产活动。

(3)人类活动中等强度区。1984—2018年县级单元人类活动强度均值基本稳定在2.8%左右,县级单元数量在1984—2008年总体保持稳定,到2018年迅速增加至50个,主要为西藏“一江两河”地区以及青南高原的人类活动强度等级向上跃升,由较低强度区向上转移为中等强度区,表明该区域近年来的人类活动显著增强,主要原因在于放牧利用的强度和规模增大。研究时段内,人类活动中等强度区以高强度和较高强度区为核心,大致沿日喀则-拉萨-那曲-玉树-果洛-西宁形成带状分布空间格局,且有向青南高原核心区和柴达木盆地扩展的趋势。

(4)人类活动较低强度区。1984—2018年县级单元数量和人类活动强度均保持相对稳定,人类活动强度均值在2%左右,主要分布在雅鲁藏布江上游流域、阿里狮泉河流域地区以及川西横断山区等,且有向羌塘高原和柴达木盆地等扩展的趋势。

(5)人类活动低强度区。1984—2018年县级单元人类活动强度均值基本稳定在0.9%左右,主要分布在青藏高原东南部的高山峡谷区以及西北部的高寒区和荒漠区。川藏高山峡谷区受地形地貌的强限制,人类活动强度较弱且主要分布在峡谷之中;羌塘高原和帕米尔山区等高寒区是青藏高原生存环境最恶劣的区域,海拔高且干旱,极不适宜开展人类活动。

为更清晰地揭示青藏高原人类活动强度的空间格局,基于乡镇单元测算2018年青藏高原人类活动强度,按照<2.2%、2.2%—2.9%、2.9%—4.7%、4.7%—8.9%和>8.9%的分级标准将人类活动强度划分为高、较高、中等、较低和低五个等级(图5)。人类活动强度高、较高、中等、较低和低等级的乡镇数量分别为163、181、395、461和737个,人类活动强度均值分别为20.40%、6.36%、3.52%、2.55%和1.39%。乡镇单元尺度的人类活动强度进一步验证了青藏高原“两区一带”的人类活动强度空间格局,同时也揭示了人类活动强度空间分布的点状特征,省会城市、地级城市和县级城市建成区的人类活动强度等级逐级递减的趋势显著,呈现以各级行政中心建成区为核心向周边区域递减的“核心—边缘”结构。川藏高山峡谷区受地形地貌等自然本底条件的限制,人类活动集中分布在峡谷地区,呈现以重点城镇为高值核心的孤立点状空间分布特征。柴达木盆地地广人稀,气候干旱,人类活动模式以工矿业和绿洲农业为主,同时光伏发电和风力发电等开发建设强度较大,工农业集中的少数城镇人类活动强度较高,呈现点状分布特征。

图5 2018年乡镇单元人类活动强度空间分布 Fig.5 Spatial distribution of human activity intensity by town level in 2018

3.3 人类活动强度空间分异的影响因素

以乡镇单元为空间分析尺度,以2018年人类活动强度为被解释变量,选取海拔高度(X1)、地表起伏度(X2)、降水(X3)、气温(X4)和植被净初级生产力(X5)5个自然环境因素,区域发展导向(X6)、经济规模(X7)、第一产业占比(X8)、第二产业占比(X9)、人口密度(X10)、道路密度(X11)和城镇化水平(X12)7个社会经济要素,使用地理探测器模型定量解析青藏高原人类活动强度空间分异的影响因素及其作用大小(表6)。

表6 2018年人类活动强度空间分异影响因素的地理探测结果Table 6 Geographical detection results of factors influencing the spatial distribution of human activity intensity in 2018

因子探测结果显示自然环境和社会经济因素的解释力q值均通过了p<0.01的显著性检验,在不考虑其他因素影响的前提下解释力q>0.1的因素排序依次为人口密度(0.90)>道路密度(0.77)>经济规模(0.49)>地表起伏度(0.41)>城镇化水平(0.34)>第一产业占比(0.16)>区域发展导向(0.15)>降水(0.11),海拔高度(0.09)、气温(0.06)、植被净初级生产力(0.05)和第二产业占比(0.06)的解释力q值在0.1以下。自然环境因素的平均解释力q值为0.16,社会经济因素的平均解释力q值为0.41,社会经济因素对青藏高原人类活动强度空间分异的解释力强于自然环境因素。

地表起伏度是q值最高的自然环境因子,而海拔高度、降水、气温和植被净初级生产力的q值相对较低,表明青藏高原的人类活动主要受地表起伏的限制,地表起伏度直接影响开展建设活动和耕作活动的成本和难度,也影响牲畜采食概率,地表起伏剧烈的地区,城镇建设、耕作和放牧等人类活动强度相对较低。作为长期自然演化的结果,青藏高原的人类活动模式已适应其自然环境,青藏高原东南部横断山区海拔相对较低,气温、降水和植被覆盖相对较高,人类活动模式主要以高山放牧和河谷农业为主,人口和产业集中在峡谷之中,人类活动强度相对较小;而日喀则-拉萨-那曲-玉树-果洛-西宁的带状区域海拔较高,气温、降水和植被覆盖相对较低,人类活动模式主要为放牧,人类活动的空间范围更大,强度相对更高,其空间分异与自然要素之间存在空间非耦合性。

人口密度是q值最高的社会经济因子,道路密度、经济规模和城镇化水平的q值相对较高,表明青藏高原人类活动强度与人口数量、道路交通发展情况、经济社会发展水平和城镇化水平具有较高的相关性,人类活动高强度区域往往也是人口稠密和集中、交通基础设施完善和经济社会整体发展水平较高的地区。第一产业占比、区域发展导向和第二产业占比的q值相对较低,表明区域产业结构与人类活动强度的空间相关性较弱,自然保护区等空间管控并不能较好解释青藏高原人类活动强度的空间分异。

进一步探测影响因素对人类活动强度空间分异的交互作用。影响因素的两两交互作用对人类活动强度空间分异的解释力q值均不同程度增强,主要表现为非线性增强和双因子增强两类。自然环境因素之间的两两交互作用类型多为非线性增强,其交互作用q值相比于单因子q值显著提高,表明人类活动强度空间分异并不是受到单一自然环境因素的影响,而是多种自然环境因素共同作用的结果。社会经济因素中的人口密度、道路密度和城镇化水平与其他因素的交互作用类型主要为双因子增强,交互作用解释力均大于单一因素解释力;区域发展导向、经济规模、第一产业占比和第二产业占比与其他因素的交互作用类型主要为非线性增强。与单一因素的解释力相比,青藏高原人类活动强度空间分异受自然环境和社会经济因素交互作用的影响更为强烈,影响因素的交互显著增强了其对人类活动强度空间分异的解释力。

4 讨论

4.1 人类活动强度与人口密度的关系

青藏高原人类活动强度空间分异的影响因素地理探测发现,人口密度至少能够解释90%的人类活动强度空间分异,与其他因素交互后的解释能力均在90%以上。进一步基于第四次(1990年)、第五次(2000年)、第六次(2010年)和第七次(2020年)人口普查的常住人口数据,将人口密度与1984年、1997年、2008年、2018年青藏高原县级单元和2018年乡镇单元的人类活动强度进行拟合。拟合结果显示人类活动强度与人口密度存在正向线性函数关系,1984—2018年县级单元相关系数R分别为0.7856、0.8078、0.7642和0.8078,2018年乡镇单元相关系数R达到0.8717,县级单元和乡镇单元人类活动强度与人口密度高度相关(图6)。地理探测器和相关性分析均表明本文测算的人类活动强度与人口密度存在显著的空间相关性,在缺乏高精度土地利用数据的地区可以人口密度为变量,采用二者之间的拟合函数推算出人类活动强度[59]。

图6 2018年乡镇单元人类活动强度与人口密度的相关性散点图Fig.6 Correlation scatter between human activity intensity and population density by town level in 2018

4.2 与现有研究的对比

目前关于青藏高原人类活动强度的高低尚未达成统一的认识。本文在陆地表层人类活动强度测算方法的基础上,结合青藏高原人类活动实际情况,采用不用类型草地放牧利用率对天然放牧草地进行修正,发现青藏高原1984—2018年总体人类活动强度在1.37%—1.70%之间,这与三江源国家公园及其周边地区人类活动强度在1.2%左右的结论接近,而徐勇[20]和Liu等[60]测算的青藏高原地区3%—4%的人类活动强度可能存在高估,其原因在于未针对青藏高原地区天然放牧草地进行修正。

基于多指标综合评价法测算的青藏高原人类活动强度与本文的测算结果不具备直接的可比性,但其空间格局基本一致,存在较大差异的区域主要分布在川藏高山峡谷区。川藏高山峡谷区山高谷深,农牧业等人类活动向沟谷底部及两侧集中,人类活动的空间集中程度和地形条件对人类活动的空间限制作用相比青藏高原其他区域更高,人类活动强度的空间分布更符合点状特征。基于人类足迹指数法等多指标综合评价法测算的川藏高山峡谷区的人类活动强度水平较高,这与其评价指标和计算方法有关,将人口密度和放牧密度等行政单元指标与土地利用和夜间灯光等格网单元指标进行混合测算会导致人类活动高强度区域的空间范围被放大,同时根据距离测算的道路影响范围在峡谷地区也更易被夸大[7—8]。因此,基于土地利用类型折算建设用地当量测算的人类活动强度更符合地形条件复杂和人类活动模式各异的青藏高原人类活动实际情况。

5 结论与展望

使用土地利用现状调查数据测算和分析了1984—2018年青藏高原的人类活动强度及其时空变化特征,使用地理探测器模型解析了人类活动强度空间分异的影响因素,所得结论如下:

(1)1984—2018年青藏高原人类活动强度大致以2008年为界,前期呈缓慢下降趋势,后期快速上升。四个时间点的人类活动强度分别为1.44%、1.40%、1.37%和1.70%,总体处于低水平发展阶段。各省级单元人类活动强度时间变化差异明显,西藏和青海总体呈上升趋势,四川先下降后上升,甘肃呈不断下降趋势。

(2)青藏高原人类活动强度空间分布总体上呈现“两区一带”的空间格局,西藏“一江两河”地区(雅鲁藏布江、拉萨河和年楚河)和青海河湟谷地的人类活动强度最高,沿日喀则-拉萨-那曲-玉树-果洛-西宁形成条带状的人类活动强度相对高值分布区,川藏高山峡谷区、藏北-青南高原和帕米尔山区的人类活动强度最低。

(3)青藏高原人类活动强度空间分异的主要因素为人口密度、道路密度、经济规模、地表起伏度、城镇化水平、第一产业占比和区域发展导向,人口密度是影响人类活动强度空间分异的首要因素,社会经济因素的解释力q值高于自然环境因素。影响因素的两两交互作用增强了对人类活动强度空间分异的解释力,表现为非线性增强和双因子增强两类,青藏高原人类活动强度空间分异是自然环境因素和社会经济因素共同作用的结果。

本文使用的多时期土地利用现状调查数据受基础数据、调查方法和统计口径不同等的影响存在一定程度的误差,但相比基于卫星遥感反演的土地利用/土地覆被数据而言仍具有很高的数据精度,能够更加准确地反映陆地表层的人类活动强度。本文基于土地利用测算的人类活动强度主要体现人类活动对陆地表层的影响,如建设用地和耕地扩张造成的生态用地占用和生态损失等,对地表上下人类活动影响的考虑不足,如大气污染物排放和水土污染等,应该继续改进测算方法以更加全面地反映人类活动对自然环境的影响。青藏高原人类活动的地域差异明显,人类活动强度具有显著的空间异质性,还应重点考虑不同区域人类活动强度空间分异影响机制的差异性。此外,在人类活动强度测算的基础上探究其引起的区域生态系统服务功能变化等生态环境效应作用机制将是今后研究的重点内容。