中国农村土地征收制度变迁的轨迹、逻辑与动力机制

2023-06-14王永香刘洋李伟

王永香 刘洋 李伟

摘 要:农村土地征收制度是中国土地制度的重要组成部分,在国家经济发展与社会稳定中发挥着举足轻重的作用。基于历史制度主义的分析框架,通过梳理中国农村土地征收制度变迁的历史轨迹,发现其在变迁模式、变迁路径与变迁过程上呈现出三重变迁逻辑,而制度环境、制度系统、观念与行动者之间的协同互动则构成其变迁的动力机制。反思过去,展望未来,为推动农村土地征收制度的长远可持续发展,使其进入良性循环的制度变迁轨道,需要进一步强化以人为本的征地思想、确立依法征地的制度原则、融入与时俱进的创新精神。

关键词:农村土地征收制度;历史制度主义;制度变迁;变迁逻辑;动力机制

中图分类号:D922.3;F329.0 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2023)01-0067-10

收稿日期:2022-04-09DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2023.01.08

基金项目:国家社会科学基金青年项目(17CZZ033)

作者简介:王永香,女,西安交通大学马克思主义学院副教授,博士生导师,主要研究方向为基层治理。

党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》明确指出,“党始终把解决好‘三农问题作为全党工作重中之重,实施乡村振兴战略”[1]。保障农民合法权益,推动农村持续健康发展是贯彻落实乡村振兴战略的应有之义。进入21世纪以来,伴随着城市化的快速发展,城市建设用地需求持续增加,土地供需矛盾日益凸显。同时,部分地方政府为获得巨额土地财政收入,拉动地方经济总量增长,不惜违规征收农民土地,导致农民与地方政府之间的矛盾进一步激化。在上述双重矛盾的限制下,中国农地征收制度的效能长期保持在低位运转的态势。

未来三十年,中国城市化率预计将提升至80%[2],城市的快速发展意味着我国将继续保持对农村土地征收的较高需求。届时,如果农地征收制度与国家征地现实之间仍未实现耦合,农民合法权益依旧无法得到有效保障,那么农业、农村发展必然将陷入桎梏,而乡村振兴恐怕也只能是“空中楼阁”。在这一时代背景下,本文借助历史制度主义的理论框架,梳理我国农村土地征收制度发展的历史轨迹,剖析其变迁背后的逻辑与规律,构建推动其变迁的动力机制,进而为完善我国农村土地征收制度提供一定的理论参照与价值遵循。

一、理论分析框架

20世纪80年代,在“制度回归”与“国家回归”的呼声下,作为新制度主义三大理论流派之一的历史制度主义得以产生,其在经历了近40年发展完善后,已构建出一套系统、成熟的制度分析框架。

首先,历史制度主义倾向于从广义层面界定“制度”,认为制度更像是一种“中间体”,意指处于国家与个体行为之间的事物[3]75,既包括国家组织结构、宪政秩序、公共政策等显性制度,又涵盖诸如观念、规范性社会关系等隐性制度。其次,路径依赖是历史制度主义分析框架的理论起点与核心概念。历史制度主义强调,初始的制度创设与政策选择将会持续影响(甚至决定)未来很长一段时间内的制度安排,制度将会以极大的惯性沿着制度初创时所设定的路径发展,直到重大转折点的出现[4]。再次,在变迁路径与策略选择上,历史制度主义指出,制度变迁不仅包含外在压力主导下的制度突变,还包括制度内部的自我调适,即渐进性制度变迁[5]。但是,并不是所有渐进性变迁都会在制度运行过程中产生实质性影响,部分调整可能仅是制度形式的变化,是满足特定政治要求的一种手段。在历史制度主义分析框架下,实现渐进性制度变迁主要有四种策略:置换(replacement),改变制度内既有的规则模式,引入新的规则;层叠(layering),将新的规则置于旧规则之上或与其并行;漂移(drift),規则所处的环境发生变化,但规则仍被严格执行;转换(conversion),通过调整规则执行方式来改变规则结果[6]。最后,历史制度主义整合了结构功能主义与行为主义的部分理论,一方面认为制度结构与环境对于制度演变具有关键影响,另一方面又强调行动者的重要地位。在历史制度主义看来,“行动者并不是没有目的的历史无效论的执行者,而是在一定动机和价值激发之下能动个体”[7]。因此,制度的形成与变迁并不是“结构-环境”主导下的单向过程,而是行动者与制度结构双向互动的结果。观念作为历史制度主义的关键要素,则是连接二者互动的重要纽带。在历史制度主义者看来,制度是观念的载体,观念通过重构或巩固个人与集体对于自身利益的界定来引导其行为模式,最终实现“观念-行动者-制度结构”的协同演进。

“制度是活的东西,是不轻易将它们的秘密透露给刻板的文字的”[8]。作为当前制度分析的主流范式,历史制度主义以历史作为分析工具,在动态的历史与比较中剖析制度变迁的不同过程,向人们提供了一把打开制度“秘密之门”的“理论之匙”。因此,运用历史制度主义的分析框架探析中国农村土地征收制度变迁的轨迹、逻辑与动力机制是具有强力理论支撑的有益探索。

二、农村土地征收制度的历史轨迹

农村土地征收制度本质上是国家机关运用公共权力维护公共利益的配套上层建筑,在历史制度主义的理论视域下,系统描述其历史发展轨迹是揭示其制度变迁逻辑的必要前提。本文以重大历史事件与标志性政策文件作为关键节点,将中国农村土地征收制度的发展历程划分为创设、调整、发展、完善与创新五个阶段。

(一)农村土地征收制度的创设阶段(1950-1957年)

新中国成立以来,关于土地征收的官方文件最早可追溯至1950年6月24日由政务院颁布的《铁路留用办法》,紧接着,中央人民政府委员会于6月30日颁布施行《土地改革法》,首次提出“土地征收”并明确界定了应当进行土地征收的四种情形。但由于这一时期的征收活动主要服务于“稳固国家新生政权,实现农民土地所有制”这一政治目标,其仍带有强烈的政治色彩,缺乏关于征收主体、征收程序、补偿标准、补偿方式等制度細节。在《土地改革法》的基础上,政务院于当年11月21日颁布《城市郊区土地改革条例》,对土地征收的补偿方式与补偿标准进行了原则性说明,规定国家为市政建设及其他需要征用私人所有的农业土地时,应给予失地农民适当的安置与公平合理的补偿。

1953年春,土地改革基本完成,国民经济实现全面恢复。为满足经济建设而产生的大量用地需求,保障征地工作稳步推进,政务院于1953年12月颁布了新中国历史上第一部相对系统的土地征收法——《国家建设征用土地办法》(以下简称《办法》)。《办法》明确规定了土地征收的范围、征收流程、审批权限、补偿标准,为我国农地征收制度的形成确立了基本框架。值得注意的是,《办法》中的各项制度安排充分凸显出农民在征地活动中的主体地位,强调被征地农民在各个征地环节的参与权和监督权,充分尊重农民意愿,切实维护被征地农民的合法权益。1954年,全国人民代表大会颁布《中华人民共和国宪法》,以国家根本大法的形式确立国家征地行为的法律地位:“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定的条件,对城乡土地和其他生产资料实行征购、征用或者收归国有。”

在农地征收制度的创设阶段,我国结合国内外形势对农地征收的制度要素进行了不同程度的有益探索,为推进国家经济建设与政权稳定提供了必要的制度保障。这一阶段的农地征收制度具有以下基本特点:首先,征地目标主要是实现公共利益,促进国家经济的快速发展,但同时带有浓烈的政治色彩,如征收农民私人所有的土地必须予以公平合理的补偿,对于地主与工商业主的土地则无偿征收;其次,这一阶段的土地产权仍为农民私人所有,农地征收的对象主要为农民私人所有的土地;同时,正因为被征收土地的产权所有人为农民个体,所以在征收过程中政府尽量弱化征地的“强制性”,突出征地的“协商性”和农民的“主体性”;最后,由于该阶段的国家政权建设尚未成熟,农地征收的审批权仍大量下放至县一级政权,导致农地征收的审批较为宽松。

(二)农村土地征收制度的调整阶段(1958-1981年)

新中国成立后,中央制定了优先发展重工业的工业化战略,但在当时的环境下,国家工业化只能从农业中获取资本积累。由于“政府与土改以后形成的分散小农经济之间交易成本过高,于是政府利用农地产权残缺的制度条件发动了农业集体化”[9]4。1956年底,三大改造完成,中国农村基本实现了农业合作化,集体土地所有制逐渐取代农民土地私有制,土地产权制度的变化带来了土地征收制度要素的调整。1958年,国务院公布施行《国家建设征用土地办法(修正)》,修正后的《办法》基本沿用了创设阶段的制度框架,同时对被征收主体、征收补偿、安置方式、审批权限等方面做出了一定调整(见表1)。

通过对比修正前后的《办法》,不难发现我国农地征收制度在调整阶段呈现出如下特征:一是农民主体地位消失,近乎失去对于征地活动的话语权,被征收主体由农民转变为集体组织,集体组织成为相应的征收受偿人;二是补偿方式主要采取土地补偿,补偿标准有所下降,同时安置方式相对单一化,以就地农业安置为主;三是中央一方面将自身原有的审批权下放,另一方面将县一级的审批权上收,土地征收审批权限向省一级政权集中。

(三)农村土地征收制度的发展阶段(1982-1997年)

1978年12月,十一届三中全会召开,全会制定了“改革开放”和“以经济建设为中心”的发展战略,国民经济开始实现全面复苏。随着社会、经济发展步入正轨,建设用地需求大量增加,而原有的《国家建设征用土地办法(修正)》已无法适应变化了的社会状况。在这一背景下,国务院于1982年5月颁布《国家建设征用土地条例》(以下简称《条例》)。面对日益尖锐的人地矛盾,《条例》首先将“节约土地”原则上升为我国的基本国策,从国家发展战略的高度对农地征收行为进行约束。同时,突出征收的强制性,规定被征收主体应自觉服从国家的建设用地需求而不得加以妨碍、阻挠。其次,将环境保护理念嵌入农地征收制度中,注重农地征收和环境保护二者的协调共生关系。最后,《条例》首次采用了年产值倍数法的补偿计算方式,并将发展农业生产、转业等多元化安置方式整合至制度架构中,一定程度上保障了失地农民的合法权益。由于《条例》颁布于改革开放初期,其仍带有很强的计划经济色彩,但它对于征收原则、补偿标准、安置方式、征收程序等制度要素的构建,仍表明我国农地征收制度取得了长足发展。

此后,第六届全国人大常委会第十六次会议于1986年通过并发布《中华人民共和国土地管理法》,这部法律基本沿用了《条例》中关于农地征收的制度框架,同时进一步明确用地单位只拥有被征收土地的使用权,所有权属于国家。尽管1986年《土地管理法》并未对农地征收制度做出实质性调整,但从法律位阶关系来看,它的颁布标志着我国农地征收工作开始纳入依法管理的轨道,是农地征收制度从“条例、办法”到“法律”的重大发展。

(四)农村土地征收制度的完善阶段(1998-2009年)

随着改革开放的深入推进和市场经济体制的初步建立,大量的建设用地需求导致耕地面积锐减。为进一步加强土地管理、切实保护耕地,全国人大常委会于1998年对《土地管理法》进行了修订。修订后的《土地管理法》从五个方面对农地征收制度进行了完善:第一,将土地利用规划和耕地总量动态平衡思想纳入农地征收活动中,严格控制非农业建设占用耕地;第二,将农地征收的审批权限上收至国务院,明确非法征地行为需要承担的法律责任;第三,提高农地征收的补偿费标准,其中土地补偿费提高至前三年平均产值的6~10倍,每一人口的安置补助费提高至平均产值4~6倍;第四,丰富征收安置方式,指出地方政府应支持被征地的农村集体经济组织和农民从事开发经营,兴办企业;第五,强调农民在征地过程中的知情权、表达权和监督权,如征地补偿安置方案确定后,有关地方人民政府应当公告,并听取被征地的农村集体经济组织和农民的意见,农民主体地位得以回归。

2004年3月,全国人大审议通过宪法修正案,修正后的《宪法》首次区分使用了“土地征收”和“土地征用”两个概念,明确指出实行土地征收必须给予补偿,“尽管没有规定补偿的原则和标准,但仍可谓是一大进步,体现了对公民财产权最低限度的尊重”[10]。同年10月,国务院发布《关于深化改革严格土地管理的决定》(以下简称《决定》),《决定》立足于“保护农民合法权益”,从征地补偿、安置、流程、监督等多方面对我国的农地征收制度进行了完善。

(五)农村土地征收制度的创新阶段(2010年至今)

21世纪的前十年,是我国房地产飞速发展的十年,由“房地产热”带来的大量建设用地需求引发了一系列征地矛盾,直接影响到我国农村社会的稳定与健康发展。为确保征地工作合理有序开展,切实保障被征地农民的生产生活和长远生计,国土资源部于2010年颁布《关于进一步做好征地管理工作的通知》(以下简称《通知》)。《通知》首次将统一年产值和区片综合地价纳入征收补偿标准,实现了征地补偿同地同价。同时,建立征地补偿标准动态调整机制和征地补偿款预存制度,确保被征地农民能够及时、足额获得合理的征地补偿款。在征收安置上,《通知》强调采取多元化安置方式,将被征地农民纳入社会保障体系,免除农民的后顾之忧。此外,《通知》开创性地提出,要重点解决征地过程中的住房拆迁问题,给予被征地农民合理的房屋拆迁与宅基地补偿,妥善解决拆迁农户的居住需求。在征地程序上,强调被征地农民的主体地位:用地报批前应充分听取农民意见;用地报批后,应简化征收程序,减轻农民负担。

2019年8月,全国人大常委会第十六次会议再次对《土地管理法》进行修订,将《通知》中关于农地征收制度的开创性探索和各地的试点经验上升为国家法律,并在此基础上进行制度创新:征地范围上,明确列举了六种可依法进行土地征收的情形,一定程度上消除了“公共利益”的模糊性;征地程序上,将原先的批后公告改为批前协议,充分尊重被征地农民的意愿;允许集体经营性建设用地入市,一定程度上打破了政府对土地一级市场的垄断,从土地供给的反面制约了非公益性农地征收行为的出现[11]。

三、农村土地征收制度的变迁逻辑

(一)变迁模式:强制性变迁与诱致性因素

不同变迁模式主导了我国农村土地征收制度在不同发展阶段的演进方向。基于前文的分析,我国农地征收制度的初创与调整阶段在时间序列上基本上属于计划经济时期。在这一时期,中国共产党为巩固新生政权,捍卫革命果实,出台了一系列强化党的权力和党政不分的规定,党中央成为主管一切事务的机构,国(政)务院则变成了党中央的具体执行机构[12]106。因此,初创与调整阶段的农地征收制度,实质上是党的意志在制度领域的具象化,而与之相应的制度变迁同样也是党中央意志控制下的强制性变迁。

1978年,安徽凤阳小岗村的18位农民开创了家庭联产承包责任制的先河,广大中国农民由此重新获得了农村土地的部分产权,而这极大地改变了农村社会的生产关系。为适应变化了的土地权属关系与生产关系,中央对农地征收制度进行了重构,农地征收制度由此进入发展阶段。但同时,发展阶段的农地征收制度带有强烈的计划经济色彩,政府仍在制度构建中扮演了主导性角色。基于此,可以认为,发展阶段的农地征收制度变迁是强制性变迁与诱致性因素相嵌合的产物。完善和创新阶段:一方面,失地农民开始大量运用非制度化利益表达方式,试图绕过作为“守门员”的基层政府而将自身的利益诉求直接输入至政治系统,中央政府面对来自政治系统外的压力,被迫对农地征收制度进行完善,进而实现制度输出與压力纾解;另一方面,部分地方政府在土地征收实践中创新了一系列良性制度体系,其在扩散为国家层面的制度安排后,成为我国农地征收制度的有益补充,如嘉兴“两分两换”模式。因此,完善与创新阶段的农地征收制度变迁,实质上是作为诱致性因素的失地农民与部分地方政府和作为强制性变迁主体的中央政权之间互动博弈的制度“产品”。

(二)渐进性变迁路径:置换、漂移、转换

自初创阶段以来,我国农地征收制度变迁整体上表现为渐进性变迁,在这一变迁路径下,主要出现了三种变迁策略:置换、漂移、转换。置换是指改变制度内既有的规则模式和制度要素,其作为渐进性制度变迁的常用策略,贯穿于我国农地征收制度变迁的全过程。在补偿标准上,我国先后采用产值总量法、产值倍数法、区片综合地价法,补偿标准逐年提高;在征收安置上,安置方式由单一化转为多样化,安置标准不断提高;在被征收主体上,随着农村土地产权的变化,农民个体、村集体组织、农民连同村集体先后成为被征收主体与受偿主体,农民在征地活动中的地位也经历了制度层面上“主体地位确立话语权丧失主体地位回归”的发展历程。漂移是指制度所处的环境发生变化,但制度仍被严格执行,致使制度并未产生设计之初的期望效果。在我国农地征收制度的完善阶段,房地产行业得到飞速发展,农民的受偿预期随着土地和房屋价格的上涨而提高,但我国仍坚持实行产值倍数法的补偿标准计算方式,导致补偿标准远远偏离失地农民的受偿预期,最终诱发群体性事件等不稳定因素,这一制度结果不符合农地征收制度设计者的初衷。转换则是指通过调整制度执行方式来改变制度结果,在中国的制度语境下,可将其理解为“上有政策,下有对策”。我国农地征收制度尽管在经历了五个发展阶段后形成了一套较为系统、科学的制度框架,但仍具有模糊性,导致制度与执行之间存在间隙,这一间隙既赋予制度执行者创新的空间,又成为地方政府扩权的借口。一方面,诸如嘉兴等地方政府改变传统的补偿和安置方式,采用“土地换社保”“宅基地换住宅”等手段对农地征收制度进行创新;另一方面,部分地方政府在土地财政和地方经济发展的“围猎”下,曲解甚至违背既定的农地征收制度规定,不惜通过未批先征、以租代征等方式违规征收农村土地,最终导致农民的合法权益受到极大侵害。

在制度发展过程中,置换、漂移和转换并非完全独立,三者往往相互交织,共同引导农地征收制度的漸进性变迁。值得关注的是,没有一种变迁策略是万能的,任何策略都有其优缺点和环境适配性,因此未来我国农地征收制度将采取何种渐进性变迁策略,必须综合考虑国内外的政治、经济、社会状况。

(三)路径依赖:制度变迁中的惯性

历史制度主义认为,制度变迁过程中存在着报酬递增和自我强化机制,初始制度一旦进入某一路径,它将以极大的惯性沿着这一路径方向发展。我国农村土地征收制度自初创阶段起,就表现出明显的路径依赖特征,其制度变迁带有强大的历史惯性。

新中国成立后,为保证工业化战略的顺利实施,我国不得不从农业(村)中提取资源,“农业服务工业”“农村服务城市”“征地服从国家经济建设”的思想被深深烙印在初创阶段的农地征收制度中。随着时代环境的变化与我国经济的崛起,尽管官方的制度文本中已删除相关表述,但类似的征地思想至今仍未完全脱离我国农地征收制度的内核,不时出现在各地的征收实践中。正所谓观念构建制度,一旦制度所蕴含的思想观念出现固化,那么相应的制度要素也将被锁定,如产值总量法与产值倍数法自形成以来,尽管这两种补偿标准计算方式早已无法适应变化了的制度环境,但二者依旧在我国农地征收活动中实践了近30年,而以就地农业安置为主的安置方式更是伴随着城乡二元户籍制度,在我国征地史上存续了超过半个世纪的时间。

诺斯认为,路径依赖存在两种变体,即制度变迁可能沿着正确路径进入良性循环轨道,也可能顺着错误路径而被锁定在某种无效状态[13]。创新阶段的农地征收制度对原有的制度框架进行了重构,探索出一系列有益的配套制度安排,成为制度变迁中新一轮路径依赖的起点,有望将我国的农地征收制度引入良性循环轨道。

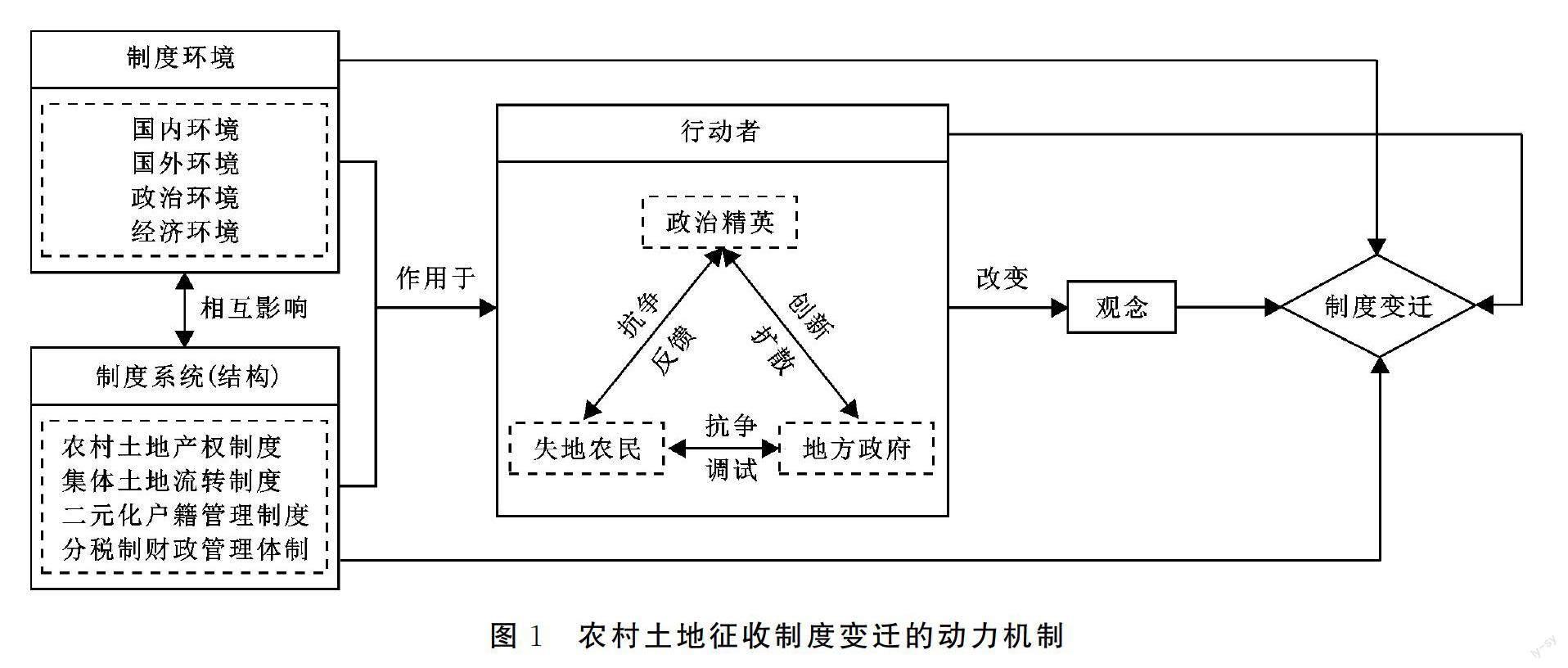

四、农村土地征收制度变迁的动力机制

历史制度主义作为一种整合的制度理论,汲取了结构功能主义、理性选择主义和话语制度主义的理论养分,试图探寻在稳定制度安排下制度变迁的动力来源。基于历史制度主义的分析框架,本文从制度环境、制度系统、观念、行动者四个维度出发,构建了我国农村土地征收制度变迁的动力机制。

(一)制度环境:制度变迁中的脉络分析

对于历史制度主义者而言,制度形成与变迁存在时间序列上的因果关系,为解释特定制度形态背后的成因,需要在历史脉络中对其所处的制度环境进行考察。1949年新中国成立,中国共产党面临着“国民经济几乎瘫痪,国内敌对分子活跃,国外反对势力封锁”的严峻形势。为防止新生政权夭折,党中央毅然决定从政权稳定的基本盘出发,强制征收地主、工商业主的土地,并将所获得的土地平均分配给无地、少地的农民,开创了新中国农地征收制度的先河。20世纪50年代末,中苏关系破裂,苏联撤走全部在华专家并停止向中国提供经济援助,我国“二五计划”中止,国家财政出现大量赤字。随着工业化的停滞,城市丧失了吸纳新增劳动力的能力,如果一味地将失地农民转移至城市,城市运行秩序将直接崩溃。因此,我国对农地征收制度进行了调整,降低了征地补偿标准,并将就地农业安置作为主要安置方式。改革开放初期,社会主义市场经济体制逐渐确立,我国经济活力得到释放,为保证经济建设的用地需求,我国再次将农地征收制度改革提上议程,进一步强调征地活动的强制性。进入21世纪后,国民经济逐渐崛起,我国已建立相对完备的工业体系,经济发展已不再严重依赖于来自农村的“资本积累”,“三农”问题开始进入中央政府的核心议程,中央相继提出“社会主义新农村建设”“城市反哺农村”“乡村振兴”等发展战略,切实维护农民利益由此成为20世纪后农地征收制度的核心议题与改革路向。

制度变迁折射出制度环境的变化,而制度环境又极大地影响制度变迁的方向和路径。通过对农村土地征收制度变迁脉络进行分析,不难发现制度环境在其变迁动力机制中扮演着重要角色。尽管根据制度环境而产生的农地征收制度变迁在价值判断上存在着一定局限性,但它对我国经济发展与社会稳定做出的重大贡献是不容否定的。

(二)制度系统:制度变迁中的结构分析

历史制度主义具有鲜明的宏观结构化分析特色,强调宏观制度系统结构对于制度变迁的重要影响。在历史制度主义者看来,不同制度之间相互“纠缠”交错,共同构成了一个具有复杂结构的有机制度系统,“制度本身是系统转换的过程”[14],一项制度的形成或改变可能会引起其他制度的变迁。本文从我国宏观制度系统中选取了四套相关制度,尝试运用示例的方式来探讨制度结构与我国农地征收制度变迁的动态关系。

制度变迁,尤其是产权制度的变迁是历史演进的源泉[15]。农村土地产权制度构建了农地征收制度的产权基础,经历了“农民土地私有制(完全)集体土地所有制农民重获土地使用权(承包经营权)”的发展历程。产权制度的变化直接导致农地征收活动性质的变化,征收对象、补偿标准、受偿对象、征收程序等制度要素因此不得不做出相应调整。1958年,“为了维持社会秩序,保护公民的权利和利益,服务于社会主义建设”,全国人大常委会颁布《户口登记条例》,严格控制农村人口进入城市,城乡二元户籍制度由此确立。为适配城乡二元户籍制度的政策规定,全国人大常委会对农地征收制度实行改革,就地农业安置成为征地安置工作中的指导性原则。

1984年,农村土地流转制度重启,经过30余年的发展与完善后,国家于2019年以立法的形式明确集体经营性建设用地允许入市,农村土地资源配置得到进一步优化。农村土地流转制度作为征地制度的竞争对手,其完善将使农民获得高于土地征收补偿标准的土地增值收益,进而将国家土地征收权限定在非经营性公共建设用地范围内。1994年,我国开始实行分税制财政管理体制,中央和地方政府收支权限得以明确,地方政府由此获得财政收支的相对自主权。伴随着土地财政的兴起,部分地方政府将财政收支自主权和土地征收权相结合,违规征收农村土地,导致农地征收制度远远偏离既定的制度目标,从制度层面实现了农地征收制度的变迁。

(三)观念:制度变迁的内核分析

观念是物质世界在个体大脑中的抽象化映射,包括实践经验、价值理念、思维认知等。历史制度主义者将“观念”引入制度分析中,主张观念是制度变迁的内核,制度变迁本质上是行为者所持观念发生变化的产物[16]。农村土地征收制度变迁通常伴随着观念先行,观念的变化成为制度变迁的重要动力。

20世纪70年代末80年代初,部分农村地区实行家庭联产承包责任制改革,由改革所激发的劳动积极性充分解放了当地的农业生产力。改革实践的成功经验促使党中央开始反思计划经济时期农地产权制度的局限性,作为农地征收制度产权基础的所有制变革由此开启。1978年,十一届三中全会召开,标志着全党实现了以阶级斗争为纲到以经济建设为中心的思想转变。思想上的转变导致经济发展成为中央与地方政府的第一要务,其余事项都应遵循“经济优先”的原则,土地征收同样概莫能外。因此,为适应思想上的转变,1982年国家对农地征收做出调整,着重强调土地征收的强制性。

农民群体所持观念的改变也是影响农地征收制度变迁的重要因素。随着社会主义市场经济体制的建立与完善,一方面,农民群体的权利意识和主体意识逐渐觉醒,另一方面,政府权威出现弱化趋势,农民对于公权力的认知发生改变。观念上的改变导致越来越多的失地农民开始扮演政治系统中的对抗性角色,运用非制度化的利益表达方式向政府施加“维稳”压力,最终倒逼中央政府对农地征收制度进行完善。

(四)行动者:制度变迁的主体分析

制度是人类活动的产物,制度的形成与变迁终归无法脱离相关制度主体的行动而存在,正如彼得斯所说,“观念是重要的,但观念自身不能行动,而是需要政策企业家或类似的人物运用观念去制定政策以及创建制度”[3]78。在我国农地征收制度的变迁历程中,主要存在三大行动者:作为顶层设计者的政治精英、作为底层抗争者的失地农民、作为制度执行者的地方政府。

首先,我国的政治形态表现为一种全控型政治,政党通过与国家权力高度融合,主导国家政治方向,规定国家政治进程,决定政治价值和资源的权威性分配[12]14。在这一政治体制下,政党成为国家实际权力拥有者,其权力作用范围几乎覆盖所有重大领域。身为政党核心成员的顶层政治精英们作为国家权力的代理人,控制着国家“制度工厂”的出入口与生产模式,能够决定一项制度是否应被纳入政府议程以及该项制度的变迁方向。因此,伴随着上述政治逻辑,顶层政治精英可以看作是农村土地征收制度形成和变迁的关键主体,而制度内容的调整则可认为是其意志的具象化和实体化。其次,作为底层抗争者的失地农民由于自身知识水平的限制和制度化抗争的高昂成本,难以通过既定的利益表达机制实现自身利益诉求,成为国家公权力面前的“弱势群体”。进入21世纪后,异化了的土地征收权逐渐触犯到农民的核心利益,失地农民不得不频频采用诸如上访、游行、静坐、舆论曝光等较为“朴素”的非制度化利益表达方式。面对来自底层抗争者的压力,政治系统不得不做出回应,对农村土地征收制度进行改革。最后,作为制度执行者的地方政府在发展型动力和压力型动力的影响下[17],对农地征收制度展开了大量的自发型创新,在将其扩散后实现了农地征收制度的“增量改革”。

四个维度的驱动因素既对制度变迁具有独立效能,同时又相互联系。通过前文的探讨,发现制度环境、制度系统、观念和行动者四者之间形成了逻辑上的因果链条,共同构建了农地征收制度变迁的动力机制(见图1):制度环境与制度系统相互影响,二者共同作用于相关的制度行动者,进而改变行动者的观念与行为模式,在行动者之间形成创新与扩散、抗争与回应的相互关系,最终推动制度变迁。

图1 农村土地征收制度变迁的动力机制

五、农村土地征收制度变迁的未来展望

随着时代环境的变化和相关主体观念的更新,我国不断完善农村土地征收制度,至今已形成一套相对系统的制度框架,不仅为国民经济崛起和城市化发展提供了大量的土地资源,同时在维护社会稳定、巩固国家政权等方面做出了积极贡献。但反思农村土地征收制度的变迁历程,我们必须直面的是,当前农地征收制度仍存在“公共利益模糊,土地征收权被异化”“补偿标准不合理,安置方式单一化”“征收程序不规范,农民权利未得到彰显”等一系列制度短板。为进一步完善农村土地征收制度,有必要在反思的基础上展望制度变迁的未来。

(一)强化以人为本的征地思想

能否实现公共利益和农民私人利益之间的平衡是评判我国农地征收制度优劣的重要依据,如果仅以公共利益作为唯一价值取向而忽视农民合法权益,那么该项制度从长远来看注定无法存续。当前我国农地征收制度面临的一个关键性问题是过度强调公共利益,部分农民合法权益遭到损害,这一问题成为当前农地征收过程中纠纷频发的重要原因。因此,制度设计者需要进一步强化以人为本的征地思想,切实保障并适度提升农民权益,推动我国农地征收变迁进入良性循环的轨道。

一是提升征收补偿标准,引入市场机制。在集体土地所有权主体虚位的背景下,可以考虑“将土地承包经营权作为独立的征收客体进行补偿,采用市场化原则对土地承包经营权直接补偿”[18]。同时,在制定补偿标准时,应充分考虑土地的投入成本、发展潜力、实际产出价值等因素,使农民获得适当的土地增值收益。此外,引入市场机制,对于经营性建设用地而产生的征地需求,应按照实时的市场地价进行购买,将土地征收权限定在非经营性公益用地范围内。二是完善征地安置方式,建立失地农民长效发展机制。“中国的问题是农民问题,农民的问题是就业问题”[9]106,征地安置制度需要解决的核心问题是“如何实现失地农民的再就业”。为此,各地政府需要结合本地实际情况,改变传统的以货币安置为主的安置方式,发展多样化安置途径。同时,为使失地农民更好地適配市场经济的用人要求,需要构建失地农民就业培训制度,丰富农民的劳动技能,提升农民的劳动素质。三是巩固农民的主体地位,切实保障农民的话语权。在农地征收实践中,地方政府应充分尊重被征地农民的意愿,采取通俗易懂的方式向农民解释征收的相关事项、程序等,切实保障农民的话语权。同时,消除制度化利益表达渠道中的障碍,不断完善信访制度、司法救济制度,使被失地农民的利益诉求能够顺利进入政治系统。

(二)确立依法征地的制度原则

“创制政府的行为绝不是一项契约,而只是一项法律;行政权力的受任者绝不是人民的主人,而只是人民的官吏”[19],政府作为公共意志的代表,其权力的行使必须限定在既定的法律框架内,这是它存在的必要前提。农地征收制度作为一项规范国家土地征收权的制度安排,在未来发展中应确立并巩固依法征地的制度原则。

首先,良法是善治的前提,但当前我国农地征收法律并未健全,相关法律、行政法规、部门规章等层出不穷,繁杂交错,部分法律条文早已过时而无法适应变化了的社会环境。对此,国家应尽快出台专门的《土地征收法》,对农地征收的主体、对象、手段等制度要素進行系统、细致的安排,进而为农地征收实践提供科学的法律依据。其次,“权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败”[20],为防止农地征收权被异化,需要进一步加强农地征收中的权力监督机制,充分发挥党内监督、舆论监督、土地督查等监督方式的效力,确保农地征收权在既定的法律框架内行使。同时,基层官员作为农地征收的执行者,其素质如何将直接关系到征收工作能否顺利、有序开展。因此,需要加强对于基层官员的法治教育,将法治思想、程序价值融入土地征收实践中,推动我国农地征收制度朝着法治化的方向发展。

(三)融入与时俱进的创新精神

农地征收制度的每一次变迁都是特定时代环境下的产物,其背后蕴含着时代的逻辑和行动者的探索。未来我国农地征收制度要取得长足发展,需要结合时代环境的变化,发挥政府和群众的创造力,探索出一套符合我国国情的农地征收制度安排。一方面,作为农地征收规则制定的主导者,中央政府在控制制度变迁的大方向的同时,应当充分发挥地方政府的积极性,给予其适当的征地裁量权,对于地方政府的有益探索应在仔细研讨后加以扩散;另一方面,作为制度执行者的地方政府,应立足于当地社会状况,在不违背原则的前提下积极探索农地征收制度的有益变体。同时,农民作为农地征收制度的核心利益相关者,对该项制度的实际运行效果具有最直接的感受,其意见、看法往往能够真实反映出制度优劣。因此,农地征收制度发展中,应当充分重视农民群体中蕴含的极大改革动力和创新智慧,尊重群众的首创精神,最终推动“中央-地方-农民”的良性互动,实现农地征收制度的创新驱动。

参考文献:

[1] 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议[N].人民日报,2021-11-17(02).

[2] 靳相木,王永梅.新时代进城落户农民“三权”问题的战略解构及其路线图[J].浙江大学学报(人文社会科学版).2019,49(06):147-166.

[3] B·盖伊·彼得斯.政治科学中的制度理论:新制度主义[M].王向民,段红伟,译.上海:上海人民出版社,2016.

[4] 乔万尼·卡波齐,R.丹尼尔·卡莱曼,彭号阳,等.关键节点研究:历史制度主义中的理论、叙事和反事实分析[J].国外理论动态,2017(02):14-28.

[5] 乔万尼·卡波齐亚,马雪松.制度何时大显身手:历史制度主义与制度变迁的政治分析[J].国外理论动态,2020(02):99-111.

[6] JACOBS H.Privatizing Risk Without Privatizing the Welfare State:The Hidden Politics of Social Policy Retrenchment in the United States[J].American Political Science Review,2004(02):243-260.

[7] 刘圣忠.理念与制度变迁:历史制度主义的理念研究[J].复旦公共行政评论,2010(01):74-85.

[8] 曹沛霖.制度的逻辑[M].上海:上海人民出版社,2019:5.

[9] 温铁军.三农问题与制度变迁[M].上海:三联书店,2005.

[10] 蔡乐渭.中国土地征收补偿制度的演进、现状与前景[J].政法论坛,2017,35(06):96-108.

[11] 刘禺涵.我国土地征收制度改革的问题与走向[J].河北法学,2017(04):123-133.

[12] 景跃进.当代中国政府与政治[M].北京:中国人民大学出版社,2016.

[13] 道格拉斯·C·诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行,译.上海:三联书店,2008:158.

[14] 刘彬.系统论视野中新制度主义与行为主义的局限性[J].浙江学刊,2009(01):125-130.

[15] 道格拉斯·C·诺斯.经济史中的结构与变迁[M].陈郁,罗华平,译.上海:上海人民出版社,1994:225-234.

[16] 斯文·斯坦莫,李鹏琳,马得勇.什么是历史制度主义[J].比较政治学研究,2012(02):70-92.

[17] 陈国权,黄振威.地方政府创新研究的热点主题与理论前瞻[M].浙江大学学报(人文社会科学版),2010(04):14-26.

[18] 王天雁.承包地征收的土地补偿费分配:现行模式检讨及规范构造[J].广东社会科学,2021(05):228-239.

[19] 卢梭.社会契约论[M].何兆武,译.北京:商务印书馆,2005:127.

[20] 约翰·埃默里克·爱德华·达尔伯格阿克顿.自由与权力[M].侯健,范亚峰,译.南京:译林出版社,2014:335-336.

The Track,Logic and Dynamic Mechanism of Institutional Change of Rural Land Expropriation in China

——Based on the Perspective of Historical Institutionalism

WANG Yongxiang,LIU Yang,LI Wei

(School of Marxism,Xian Jiaotong University,Xian 710049,China)

Abstract:Rural land expropriation system is an important part of China's land system and plays an important role in national economic development and social stability.Based on the analysis framework of historical institutionalism,by combing the historical trajectory of the institutional change of rural land expropriation in China,it is found that there are three logics of change in the mode,path and process of change,and the collaborative interaction between institutional environment,institutional system,concepts and actors constitutes the dynamic mechanism of its change.Reflecting on the past and looking forward to the future,in order to promote the long-term sustainable development of rural land expropriation system and make it enter the track of institutional change of a virtuous circle,it is necessary to further strengthen the people-oriented land expropriation thought,establish the institutional principle of land expropriation according to law,and integrate into the innovative spirit of advancing with the times.

Key words:rural land expropriation system;historical institutionalism;institutional change;logic of change;dynamic mechanism

(責任编辑:董应才)