记忆与空间:历史城镇非物质文化遗产活化的逻辑构建

2023-06-14李渌李晨宇徐珊珊

李渌 李晨宇 徐珊珊

摘要:历史城镇是物质和精神空间的复合体,记忆作为历史城镇文化空间中最具活力的因素,在非物质文化遗产活化中扮演重要角色,记忆的延续和空间的生产是历史城镇健康可持续发展的应有之义。基于此,以贵州省织金古城为案例地,通过深度访谈收集文本数据,采用扎根理论的方法,构建文化记忆与文化空间的关联视角下古城非遗活化的理论框架。结果表明:文化记忆代表了时间维度上的文化积淀与演变,作为文化空间形成的根基,是物质空间通过记忆媒介对精神层面的一种客观映射,塑造地方认同与依恋;文化空间衡量着空间维度上的文化生产,依托空间实践触发“回忆地方”的集体和个人行为,成为文化记忆的载体和地方感的寄托;地方感增强延续古城文化记忆发展的情感力量,深刻影响着古城的文化空间构建,赋予古城新的地方意义。文化记忆、空间实践、地方感共同构成历史城镇非遗活化的多维动力。

关键词:历史城镇;文化记忆;文化空间;非遗活化;织金古城

作者简介:李渌,贵州大学旅游与文化产业学院副教授,历史学博士,主要研究方向:文化遗产与旅游可持续,乡村旅游。李晨宇,贵州大学旅游与文化产业学院研究生,主要研究方向:文化旅游、遗产旅游。徐珊珊,贵州大学旅游与文化产业学院研究生,主要研究方向:文化旅游、遗产旅游。

基金项目:国家社会科学基金项目“云贵高原民族地区古城镇历史遗产与山地特色城镇化融合研究”(19BMZ091);贵州大学引进人才科研项目(2020010);贵州大学文科研究一般项目(GDYB2022015)

中图分类号:F592.3文献标识码:A文章编号:1006-1398(2023)03-0067-15

历史城镇承载着地方独特的文化底蕴,构筑起一方人栖居的家园和心灵的归属。作为表现所在地域文化特征和规划思想的综合体,历史城镇保留着丰富的物质和非物质文化遗产(以下简称非遗),在今天也仍然是一个处在生长、变化中的生活场所。纵观国际遗产保护界的相关文件和精神发展,从最早的《威尼斯宪章》对历史建筑、纪念物的保护到《华盛顿宪章》扩展到历史城镇的整体保护,再到《保护非物质文化遗产公约》和《瓦莱塔原则》中对以文化习俗、传统、记忆等为代表的非物质要素的重视,不难发现:历史城镇保护对象的范围和规模不断丰富,身份认同、场所精神、文化记忆等非物质要素在遗产保护和利用、历史城镇可持续发展中的作用愈发凸显。

正如城市史学者刘易斯·芒福德所说“如果我们仅只研究集结在城墙范围以内的那些永久性建筑物,那么我们就还根本没有涉及到城市的本质问题”。作为历史城镇本质内涵的非物质遗产,是历史城镇连接过去、现在和未来的文化记忆和文化实践,是历史城镇存续至今并能实现可持续发展的基础。有形和无形遗产不仅建构或表征一系列的认同和记忆,而且帮我们以国家、社区或个人及“地方”的身份在我们所处的社会、文化及物质世界中进行定位,故国内外学者多将遗产与文化自觉、身份认同、地方感等联系起来,认为遗产是表达、推进并建构认同感、自我感和归属感的文化工具。但是在实践层面上,当前公众对于历史城镇非遗的关注度不高,历史城镇空间生产和恢复过程中常常背离其本身所拥有的文化性和本土特色,其整体文化空间丧失了原真性、连续性和完整性。特别是目前以旅游为前提的历史城镇复原和利用,造成非遗原生空间急剧缩减,剥夺了其生长的土壤,物质和非物质遗产的本真性、整体性、文化延续性等正在遭受损害,承载历史的文化印记、情感记忆也日益消失,原住民对历史城镇的认同感逐渐弱化。由于非遗具有脆弱性,并且与所处的历史城镇有着天然不可分割的依存关系,所以对历史城镇中非物质文化遗产的保护与活化传承迫在眉睫。

基于此,本研究以贵州织金古城为案例地,采用扎根理论方法,以介入式观察法与访谈法获取古城居民对历史城镇可持续发展和古城非遗保护与活化的认知和态度,通过三级编码,形成记忆和空间互构视角下历史城镇非遗活化的逻辑路径,站在文化人类学的视角中,以期解决以下问题:非遗与历史城镇如何相辅相成,怎样深度挖掘历史城镇非遗的存续力和创造力,历史城镇如何塑造自身发展的可持续性?

一 非遗活化中的“文化记忆—文化空间”分析框架

(一)文化记忆对非遗活化的驱动力

莫里斯·哈布瓦赫首先提出了集体记忆理论,他明确指出集体记忆是一个社会建构的过程。记忆不是简单的再现过去,而是蕴含着巨大的现实力量,随着时间的推移不断选择、舍弃和创造。美国学者保罗·康纳顿的记忆理论研究是在对哈布瓦赫的“集体记忆”理论提出质疑的基础上进行的,他认为哈布瓦赫的研究更多地集中于记忆的变化,没有关注其传递和延续。在《社会如何记忆》一书中,康納顿强调了社会习惯记忆,正是“习惯记忆”的存在使“集体记忆”得以延续。记忆需要借助实践来实现自身的持续性,通过实践重演过去,完成对记忆的存储与传递。德国著名学者阿莱达·阿斯曼提出了文化记忆的概念,将记忆区分为功能记忆和存储记忆的双重形象,存储记忆支撑和修正功能记忆,功能记忆赋予存储记忆方向与动力,二者共同作用,实现记忆的建构。当前,文化记忆理论也被广泛应用于旅游规划开发、品牌形象感知、遗产保护传承等诸多领域,成为一个多维的研究视角。文化遗产将个人与过去联系在一起,通过维系某一地方世代相传的记忆建构文化身份认同,而文化记忆在情感上将个人与现在联系在一起,通过个体记忆的形式传承,在时代的变迁中以集体记忆的形式再现。从“文化记忆”理论的内涵和发展可以看出,该理论主要围绕文化认同而展开,对认同本身进行反思和塑造,通过实践丰富本土化的体验实现文化认同,这对于处在全球化趋势中的当代世界有重要的现实意义。

在特定的时空架构中,人们通过日常生产生活,创造出丰富的社会文化,利用各种有形和无形的元素进行存储从而形成文化记忆。借助非遗,文化记忆可以反映历史城镇的独特形象,塑造群体的身份认同,唤起当地居民的地方依恋,强化外来游客的文化感知和体验。文化记忆理论对历史城镇非遗的传承具有解释意义,同时对构建历史城镇居民的认同感,以及进一步推动非遗活化有诸多启发。

(二)历史城镇建设中文化空间的演绎

空间生产理论的开创者亨利·列斐伏尔提出了“(社会的)空间是(社会的)产物”,空间生产就是空间被开发、设计、使用和改造的全过程。列斐伏尔认为可以从三个维度去解释空间,分别是空间实践、空间的表征和表征的空间,构建起三元空间生产的方法论。文化空间的连续性表现在遗产保护、情感依恋等方面,它既是社会实践和社会关系的结果、具体化和产物,又是其中介、前提和创造者。空间生产理论为理解现实空间与各社会群体的空间想象之间的联系提供帮助,遗产保护与空间实践的联系更加密切,空间的调适需要凸显人文关怀。当前我国正处于城镇化快速发展阶段,权力和资本在此过程中对城市空间重新建构,历史城镇的保护与开发具有应用并发展列斐伏尔空间生产理论的独特优势。

历史城镇是非遗赖以生存和发展的文化空间,历史城镇原生环境,包括独特的地理要素、自然人文条件、社会资源等,为非遗的延续提供了特定的空间。随着历史城镇的可持续发展得到了更多的关注,很多非遗重新走进人们的视野。但是在城镇化和旅游开发建设的过程中,历史城镇很大程度上遭到了破坏,非遗也失去了原生空间。空间生产理论将为历史城镇文化空间与非遗的依存关系以及历史城镇文化空间重构提供理论支撑,为非遗活化提供有益探索。

(三)记忆与空间在历史城镇中的内在关联及非遗的活化脉络

居民对文化记忆与空间的感知、体验和理解过程,不仅是对怀念过去时光和象征过去空间的考量,更是由此所触发的对文化的深层次认知和情感寄托。记忆是空间中的积极组成部分,记忆的时代激活和集体回忆需要依赖于一定的文化空间,即所谓的“记忆之场”,在空间营造、情境再现、意象叙事等诸多因素的共同影响下,文化认同、生产、情感等功能也得到体现。文化空间为记忆的储存和再现提供特定的场所 ,释放其所蕴含的独特的文化象征意义,凸显历史城镇物質和精神层面的人文底蕴。文化记忆是充分理解历史城镇空间演化和生产的重要工具,记忆推动文化的延续,塑造着历史城镇的空间布局与社会生产,对文化空间的重构发挥着重要作用。采用记忆与空间的关联视角,是探究历史城镇物质性与非物质性文化发展的内在要求。

历史城镇非遗能够延续千百年的生命力,始终保持自身所蕴含的独特的历史和文化,依靠的是不断适应时代的、人民的需求,不断演变并不断被重新解读为人们生活的重要组成部分。在大众旅游时代,传统技艺文化遗产可通过主题公园、节事活动等多种类型进行旅游呈现 ,形成客观主义原真性、建构主义原真性、恋地主义原真性等活化模式。非遗需要真正走入人们的生活,成为人人需要的文化,使其在新时代展现独特的原真魅力。对非遗的活化,不仅是对其生产工艺、材料、方法的了解,还要清楚当时的人文环境、风俗习惯,内在的民情民风、文化含义,考虑在现代社会生存发展的可能。活态保护体现了对遗产持有者主体地位和遗产存在于现世的生命属性的尊重,活态保护的本质是保护遗产持有者活态的记忆和技艺。地方的非遗从业者(如手艺人)的生计,以及基层群体的非遗传承、实践,也成为近十年来遗产研究的热点问题。

非遗是历史城镇文化网络中不可或缺的一个结点,是建构文化认同的重要来源。挖掘文化记忆,树立历史城镇居民的责任感,促进非遗的活化传承,最终延续地方文化内涵。历史城镇非遗的活化,如何既满足时代发展和市场需求又不失文化精髓和实质内涵,成为当下值得思考的问题。

二 研究方法和案例介绍

(一)研究设计及数据收集

扎根理论通过系统的资料收集,对材料进行编码发掘、发展核心概念、分析逻辑关系,自下而上构建实质理论。历史城镇的可持续发展与非遗活化实践具有复杂性和动态性,难以采用量化方法来寻找发展的本质规律。与之相比,扎根理论作为一种质性研究方法,通过研究者与被研究者之间的访谈互动,观察和分析在特定文化氛围中被研究者的行为和生活方式,进而发现社会生活和文化现象的深层次机制。织金古城非遗承载着人们对地方的依恋与热爱,一方面通过代代相传,非遗保持其自身的连续性,构建后辈的文化身份,为历史城镇注入文化内涵;另一方面非遗塑造群体意识和身份认同,彰显对生命生生不息的追求。非遗传承的本质在于“文化的传承”,古城居民怎样看待非遗当下和未来的价值,如何做好非遗传承,实际上就是如何延续织金古城的文化,这一过程更符合扎根理论所强调的内容,能够较全面地剖析活化过程中存在的问题。因此,本研究以扎根理论作为主要的研究方法,通过开放式和主轴式编码厘清关系,挖掘范畴,通过选择式编码找出历史城镇中非遗活化的逻辑路径。研究借助质性分析工具NVivo12展开。

数据来源通过采用介入式观察法与访谈法获得。2021年12月笔者以研究者的身份介入到织金古城,观察古城居民日常生活,记录其空间演变和非遗传承状况。访谈重点针对深度参与织金古城生产生活的相关人员,受访者人口统计特征为:男性14人,女性10人;30岁以下4人,30岁~39岁5人,40岁~49岁5人,50岁~59岁6人,60岁以上4人;非遗传承人10人,原住民8人,古城开发商3人,政府官员3人。每次访谈时间在30分钟到1小时不等,访谈内容分为两部分:受访者基本情况介绍,了解访谈对象在历史城镇中的角色;把握其对古城发展及非遗活化的态度及想法。访谈话题主要围绕居民记忆中和当下对织金古城的认知、织金古城的非遗传承与发展现状、非遗在古城居民心中的地位等。在征求受访对象知情同意的前提下,对访谈内容进行录音记录,并在后期作转录处理,共整理出约86 000字的访谈文本。本研究方法旨在深入了解织金古城发展变迁及非遗完整性、原真性现状,并进一步探究更好地进行非遗传承和活化的路径,延续古城文化。

(二)案例地解析

织金古城地处贵州西部,是贵州早期确定的全省四个历史文化名城之一。织金古城历史悠久,人文厚重,其古迹众多,在发展过程中逐步形成了“四庵、四阁、四寺、四祠、八大庙”的整体格局。这些文物古迹依城市布局,有序分布于一座座风景秀丽的小山上和流经城内的贯城河两岸。织金作为一个多民族居住的大县,独特的内陆环境和人文积淀,使其在历史长河中完整地形成了特色鲜明的民族习俗,较好地保持了民族文化的独特性和本土性,造就了织金绚丽多彩的非遗。据统计,织金县有国家级非遗1项,省级非遗10项和市县级非遗56项,诸如苗族蜡染技艺、砂陶制作技艺、石雕刻工艺、织金水八碗是织金非遗的经典代表,具有历史的持续性和传承性。比如,织金苗族蜡染于2021年入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,传统的蜡染从植棉纺线织布,到板蓝发酵制作蓝靛,再到画蜡的颜料蜂蜡,都是苗族同胞和自然相伴千百年积累的智慧结晶,绣娘们希望能用好手中的蜡刀,将织金苗族蜡染技艺传承发展下去。织金砂陶在清朝初年就已盛行,经过几百年的发展,砂陶制作技艺沉淀累积了深厚的工艺美学,于2007年入选贵州省级非物质文化遗产名录,砂陶技艺传承人恪守工艺之传统,在朴实的平凡当中传递手工艺的无尽神奇。织金非遗不仅依赖于当地社会经济的发展,而且吸收了多民族手工艺文化的精髓,最终形成了具有本土特色的文化技艺。

近年来,织金县充分挖掘文化资源和历史遗产,大力提倡文化扶贫,助力非遗增收。但与此同时,织金古城非遗保护传承与活化利用短板和不足依然突出,主要体现在:第一,非遗技艺主要以过去人们的生产生活所需和传统审美为基础,脱离了当代人的需求,难以融入古城居民日常生活和引起情感共鸣;第二,当前古城的非遗传承人多数年龄较大,其毕生都在从事非遗创作,尽管收益不尽如人意,也依然乐于传承和发展,但是作为非遗传承主力军的年轻人缺少对非遗的认同感和自豪感,所以不愿投身于此,造成当前织金古城非遗传承后继无人、日渐式微的严峻状况。

从织金古城深厚的历史底蕴、丰富的非遗及其当前非遗传承与活化面临的现实困境来看,选择其作为案例地在历史城镇中具有代表性和典型性。

三 织金古城非遗活化的“记忆—空间—地方感”分析

(一)开放式编码

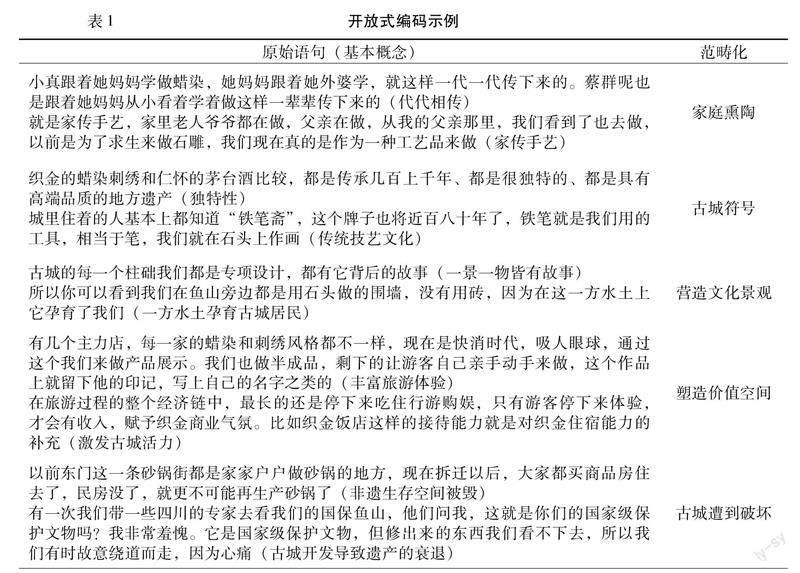

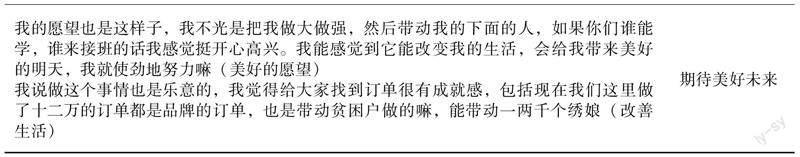

开放式编码是在研究起始阶段,将获得的材料进行分解、概念化和范畴化。经由聚类分析,基于概念和维度对原始资料分类并命名。概念化是将原始材料打散成独立的句子,从这些句子中提取编码要素,实现通俗化语言向精炼化语言的转变,形成基本概念;概念分类是指通过分析概念间的联系,将同一类属的概念汇集成概念丛;范畴化是对概念丛进一步抽象并命名。本文通过NVivo 12的手动编码功能,将收集的访谈资料不带任何研究者的预设逐字逐句进行编码、分析,从原始资料中提取基本概念、产生概念范畴。经过多次编码、修正、筛选和优化,最终提取88个基本概念,然后提炼出研究所需的26个范畴,分别为:传承经历、非遗印象、技术独有、家族历史、家庭熏陶、物质环境、古城符号、古城风貌变化、实现高效生产、营造文化景观、塑造价值空间、企业深度挖掘、政府给予支持、情感积累、美好的寓意、认同、对古城未来的担忧、发展过程困难重重、古城遭到破坏、外界帮助微弱、坚定传承信念、期待美好未来、支持古城保护、義不容辞的责任、尽心传授培养、努力开拓市场。开放式编码示例见表1。

(二)主轴编码

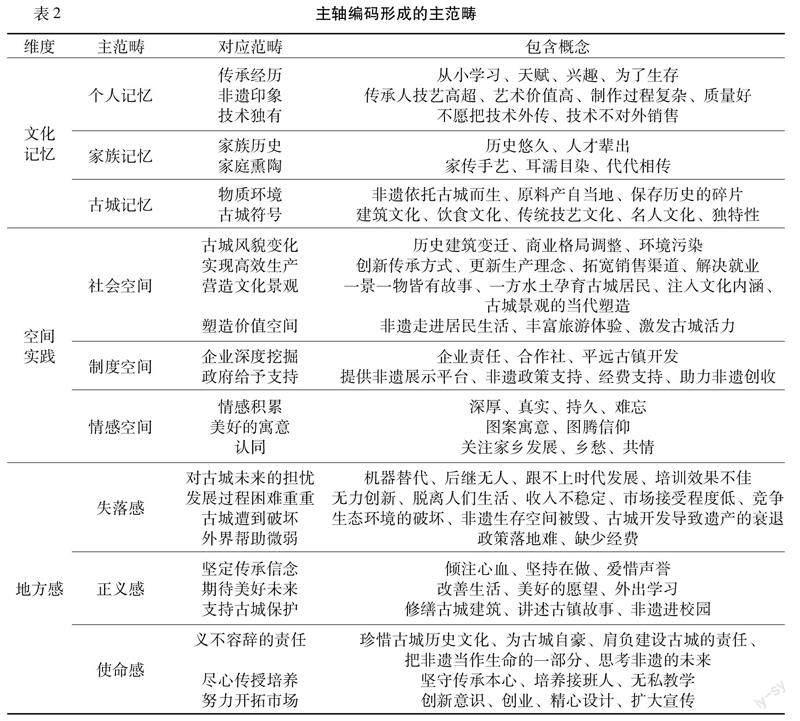

主轴编码作为扎根理论的关键环节,依据现象的发展逻辑、客观成因、过程及结果,充分探索概念与概念、概念与范畴、范畴与范畴之间的相互联系,并通过概念层次上的逻辑关联来构建各个独立范畴间的联结关系,从而提取和抽象出更高一级、更具统领性的主范畴。在主轴编码的过程中,要观察初始概念扎根的原始语境,了解其背后含义,确保初始概念间关联的合理性。本文根据相互内在关系和逻辑关系,对开放性编码获得的26个范畴重新归纳和聚类,得到9个主范畴,依次为个人记忆、家族记忆、古城记忆、社会空间、制度空间、情感空间、失落感、正义感、使命感。主轴编码的结果见表2。

(三)选择性编码

选择性编码是将主轴编码过程所提取的几个主范畴进一步进行关联,分析不同主范畴之间的关系并进而挖掘“核心范畴”。在核心范畴下,几个主范畴形成典型的关系结构,搭建具有故事线的理论模型,并阐释其结构关系内涵。通过对26个范畴和9个主范畴深入分析,在与原始资料和相关文献资料比较互动的基础上,梳理清楚本文的故事线,进而抽象提炼出“历史城镇非遗活化”这一核心范畴。如图1所示,构建文化记忆与文化空间的关联视角下古城非遗活化的理论框架,围绕核心范畴的“故事线”可以总结为:文化记忆、空间实践、地方感共同构成历史城镇非遗活化的多维动力。完整“故事线”阐述如下:

第一,文化记忆代表了时间维度上的文化积淀与演变,只有通过个人和群体在特定时间和文化背景下进行的记忆实践才能存在。记忆来自于过去,但其是动态的和持续的,与过去和未来有着密切的联系。文化记忆搭建了个人、集体与社会之间的桥梁,古城记忆掺杂着个人记忆对身份认同的诉求和对当下的阐释,也包容着家族记忆的韧度和厚度。古城记忆深刻影响着人们的生活信念,对于个人身份认同和家族使命担当有着积极的意义。

第二,文化空间衡量着空间维度上的文化生产,非遗从最初形成到逐渐发展的每一个阶段,都存在于“见人见物见生活”的文化空间中。当一个文化空间形成后,它就会保持和延续其中的人类活动,构建空间实践。首先,社会空间作为古城文化空间的核心,是承载古城可持续发展的主体空间;其次,制度空间是管理者和利益主体将其构想付诸实施的场所,权威话语推动社会空间的改变,新的空间实践又必然伴随着文化生产的转变;最终,情感空间是对社会空间的回归,集体产生的情感影响力助推社会空间的连续性,维持当前古城社会空间所建构的记忆和历史,并支撑人们通过行动来实践自身的空间主张。

第三,由于集体记忆的约束和个体记忆的差异,往往会催生出多样的地方感。地方感对于特定历史情境下的形态演变、价值归属、情感认同等群体支持下的社会记忆产生具有重要的表征作用,是社会记忆凸显的主要形式。当古城失去原本的身份,记忆消失带来永久的失落感,古城居民想要表达合理诉求的渴望,激发出内心的正义感,失落感和正义感最终凝聚成使命感。

第四,依托文化记忆、空间实践来唤醒历史城镇居民对他们所属地方的认同感和共同属性的意识,强化自我身份认同,从而触发“回忆地方”的集体和个人行为。在记忆驱动和空间建构的双重作用下,人们生发出丰富的地方感,塑造地方归属象征,并内化为推动历史城镇非遗活化的动力。

四 记忆、空间、地方感与历史城镇非遗活化的内在关联

(一)文化记忆与文化空间的互构

文化记忆是居民在日常生产生活的空间中形成的个体和群体的生活史,文化空间既能够承载文化记忆所容纳的历史、意义、情感和符号,又反映着建设实践中人与人、人与空间的多元互动关系。世代生活在织金的袁大爷回忆儿时的古城:“小时候我们就在贯城河里抓鱼游泳,在庙宇楼阁中嬉戏打闹,那时候还没有修这么多高楼,那些古建筑也很老很漂亮,只可惜现在很多都已经看不到了。”作为蓄养文化内涵的物质载体,古城空间是记忆的剧场。文化空间孕育和包容着记忆的生长,为回忆的再现和更新提供载体和素材。 “虽然地点之中并不拥有内在的记忆,但是他们对于文化回忆空间的建构却具有重要的意义。”文化空间把记忆留存在某一地点的土地之上,还赋予其持久的延续性,这种持久将人们的回忆定格在古城文化空间之中。“随着一个地方被毁坏,它的历史并没有过去,它仍保存着物质上的残留物,这些残留物会成为一个新的文化记忆的关联点。”快速的城镇化,也一定程度上剥夺了古城的生存空间。织金古城的保护和开发正在如火如荼地进行。管理部门发布保护规划,重视贯城河河道、井泉的治理,维护织金历史城区“一水贯城、河纳百泉”的自然格局,保护承载古城文化的文物保护单位和历史建筑,延续古城居民的文化记忆。

文化记忆作为文化空间形成的根基,是物质空间通过记忆媒介对精神层面的一种客观映射,塑造地方认同与依恋,是空间中的多元文化形成人文积淀的一个符号。文化记忆的空间化就是将文化记忆的内容、形式、功能与现实空间进行联系,最终实现地方身份认同和文化连续性。群山环绕,一水穿城,这是人们的集体记忆,对古城文化的汇聚与传承有着特殊的意义。文化记忆连接着过去和现在,也正是由于有了这条情感纽带,人们才产生了对地方文化空间的依恋。变的是整齐的街道,拔地而起的楼房,不变的是人们最柔软的记忆,对古城永恒的爱恋和认同。

(二)文化记忆中的遗产情感与乡土情怀

文化遗产是地方的象征,人们通过文化记忆来体验和发展地方感。地方感蕴含于人们的经验之中,蕴含在人之所见、所想和意图之中,以及在人所看到的古城遗迹景观之中。情感因素又促使古城代代相传的记忆变得鲜活起来。。织金刘姓作家在其著作《老城纪事》中写道:“‘君自故乡来,应知故乡事。我对织金老城非常喜欢,每天挂着小相机在古城东游西逛,对老城每条古巷,每一块石头,每一座文物都在研究,对一壁将要垮掉的老土墙或者其他什么旧的东西会凸生出很多感叹而流连忘返。”由此可见,“故乡事”和过往记忆是更广泛的情感制造的源泉,是古城居民塑造文化认同和地方感的基础。

在每次田野调查过程中,织金古城退休教师王正举非常热情地指引走过每一条历史古街、讲解每一处古迹和传统民居,作为志愿向导的他总是兴致勃勃地说道:“我想带你们用双脚丈量织金古城,走街串巷,亲自感受古城整体的一个布局。”这条双脚走出的文化线路以连贯的形式重塑了古城文化空间,月华桥上清晰可见的踏痕、旧材新用修建而成的文庙等文化景观再现了旧时城市聚落的分布,成为展示古城风貌的核心平台。文化线路将这些空间节点进行串联,加深了对古城文化空间的建构,同时也可以实现对实体遗产和非遗的整合,文化线路形成的区域成为保存集体记忆、传达文化认同、生成地方感的最佳场所。通过对记忆载体的挖掘、记忆场所的塑造,最终形成“触景生情”的记忆空间,居民由此表达着独特而丰富的地方感,搭建延續古城文化记忆发展的情感框架。

(三)文化空间是地方感生成的坚实依托

作为承载“人—地”活动的基本单位,文化空间承载着人们丰富的情感体验。文化空间是一种人文化的体系,绝非是物化的体系,它可以产生特定的情感、身份归属。空间内部的人们自觉自愿地去认知某个地方的价值,将认同和依恋内部化于这个地方,并深刻地感受其丰富的文化内涵。谈及古城文庙的复建,接受访谈的织金本土杨姓作家说道:“文庙的建设,虽然给外人一种新的感觉,其实它有老城的影子。不光是有文化内涵的影子,还有刚性建筑的影子,光文庙的老石碑我就可以给你们讲一个小时的故事。”文庙不仅是古城文化及居民信仰的符号,更是由空间实践所塑造而成的文化景观,基于文化空间的强烈地方感进一步加强文化认同。不仅如此,织金古城包括非遗在内的多种文化元素,都寄托着人们对生活美好的祝愿,展示出强烈的群体意识和凝聚力。但这又不尽是一种简单的从过去经验所形成的地方依附,还有对地方所承担的责任和深切关怀,使人们深深扎根于此。

平远古镇是依托织金古城的人文历史、与老城区紧密衔接的主题旅游区,景区项目执行者是织金本土人,他对乡愁有着别样的理解:“我们这一代人都在用尽心血去浇灌我们翘首以盼的平远古镇,我们是在续写乡愁。因为城市的扩张建设,很多建筑在四五年前已经不见了,我们在这个区域把它恢复起来,重新梳理织金的历史、织金的老建筑、梳理这些故事,我们用的是新材料,但注入的是文化内涵。”通过资本的介入,古城居民努力再现织金古城的悠久历史,重塑特有的文化场域,从而推动空间的再生产。平远古镇在承载着织金人寻觅乡愁的愿景中不断发展,景城相依,古今交融,复刻古城曾经的景观,还原人们对织金古城的记忆。在地方感的塑造过程中,古城文化空间作为历史脉络的媒介、文化意义的寄托、集体情感的依赖,拥有着独特的内涵,而地方感深刻影响着古城的文化空间构建,赋予其新的地方意义。

(四)历史城镇非遗活化的多维动力

第一,记忆作为历史城镇文化空间中最具活力的因素,在非物质文化遗产活化中扮演重要角色,非遗传承与活化是文化记忆的延续与呈现。访谈中,非遗传承人蔡老师回忆起自己幼时学习蜡染刺绣技艺的初衷:“蜡染刺绣我们是从小就会的,每一家都要把它学起来,女孩子不会做手工艺嫁不出去,就像我自己的话,我八九岁就跟着妈妈一起在学。”她将美好的古城记忆绣进作品,也带动当地人从事非遗生产,改善生活,使民族传统手工艺在现代焕发出新的生机。非遗记忆的延续也凝聚着一代又一代织金人的责任和信念,成为非遗活化的新生力量。正如石雕传承人黄师傅自豪地谈到自己家族代代相传的石雕技艺:“我是织金石雕第三代传人,我的祖父开始做,而且是第一个发明的,经过清朝、民国、再到新中国,经过了三个时代。”一辈辈的传承和创新,塑造出经久不衰的“铁笔斋”铺号,成为黄师傅家族的荣耀,也成为织金古城非遗的老字号。从黄师傅的讲述中,可以看出他对石雕技艺的毕生热爱,他把非遗保护和传承作为自己的使命,不仅是为了谋生,更是为了坚定非遗所传递的支撑身份认同的永恒价值观。代际记忆的传递和共享赋予当代非遗传承人连续感、归属感和使命感,使其积极投身于非遗活化的实践中。

第二,通过对古城不同维度的文化空间进行解读,并实施积极的文化建构,创新空间生产情境,推动多元化的空间生产,为非遗活化提供开放包容的生长空间。非遗与文化空间有着不可分割的关系,文化空间作为非遗的生存基础和展示场所,为其传承和发展提供了不可或缺的物质保障。“许多仪式、习俗和神话,都能暂时地强化人们的地方依附,该过程主要是通过不断地去承认地方的神圣性与永恒的意义来实现,也通过不断承认人与地方的持久关系来实现。”作为载体的文化空间和其所孕育的优秀传统文化相辅相成、相得益彰,良好的空间环境可以推动非遗的生长和传播,非遗的兴盛与繁荣也能够促进空间生产和载体环境的改善。“平远古镇建设的灵感是源于织金古城,像其中的建筑和织金古城是相生相融的,我们鼓励非遗传承人利用这些建筑进来开店,给予他们优惠的租金和补助,不仅丰富了这里面的业态,也传承发扬了古城文化。”这是平远古镇旅游区项目执行者的美好设想和正在积极推进的举措。织金古城在可持续发展的过程中积极保护现有古迹,合理修复古建筑,丰富文化空间,对砂陶技艺、蜡染刺绣等非遗打造景观性生产,形成用于旅游开发的文化景观;反之,旅游的空间生产也使非遗与所在环境构成的文化空间得到整体性保护。

第三,生成地方感成为非遗活化的情感动因。遗产是身份认同的符号表征,有形和无形遗产分别是过去的物质表征和记忆表征,而过去由地方感、自我感、归属感及社区感所代言、发声。随着技术的进步和社会的发展,不断增强的空间流动削弱了地方文化,地方的象征意义也逐渐式微,织金古城的很多非遗面临着衰落甚至失传的危险。“直面地方的本真态度可以被理解为整个地方认同的复杂体系中一种直接且真实的地方经验。这种经验要么直接来源于饱满充实的地方感,要么来源于对一个地方不自觉的深度认同。”基于这饱满充实的地方感和深度认同,以张姓商会会长为代表的古城地方精英,积极搭建当地居民和非遗的情感链接,激发地方归属感和家园自豪感,更大程度上保留非遗的原真性和完整性。正如她所提到的自身管理商会所肩负的责任感:“我们除了商会的带动,还会帮助这些绣娘出去学习、参加营销,因为我们织金蜡染在贫困山区,我们并不是想挣钱,我们更想带动这些乡下的绣娘们来挣钱,想让我们织金的好的东西走出去,和外面对接,如果说现在我们没有在当地带动一方人在发展,这个就失传了。”作为古城共同体中的一员,他们希冀通过非遗的活态传承和积极创新,在满足当地居民文化需求的同时,让古城得到更多的关注。

五 记忆驱动和空间生产下历史城镇非遗的活化

(一)通过科学的空间实践打造非遗生长的原生性舞台

文化空间与非遗二者不可割裂,遗产的物质和非物质要素相互作用,共同塑造着历史城镇的特质,赋予其灵魂。文化空间在非遗保护中是非常重要的保护对象和方式,不仅仅是可见可闻的文化表现形式,而且也是包含了丰富内容的独特群体生活传统综合体。织金古城因岁月侵蚀、城市化推进、旅游开发等等原因,保护多有不善之处,随之消失的还有古城悠久的非遗文化:砂锅街的拆迁、“铁笔斋”的落寞……这些文化印记本应是古城历史和居民生活的“活”的见证,但现在却无法使人们通过自身的空间体验产生对古城的依恋和对文化的认同。因此,非遗活化的最前端是保护非遗生长的文化土壤。

首先,对古城原生空间的开发利用尽量保留原有建筑的核心特征,延续原有空间的记忆,实现人们对古城空间的整体认知和对非遗从保护到传播再到活化创新整个过程的文化理解,打造多层次的非遗感官体验,凸显古城原生文化土壤对非遗传承与活化的重要作用。比如,依附于古城的平远古镇景区在打造建筑景观时,与织金老城区整体建筑风格保持一致,将织金古八景融入山水设计,利用现存文庙旧材恢复旧貌,蜡染、砂陶手工艺品大量运用到空间装饰当中,对于长期生活在古城的居民来说,整个古镇的街巷布局、建筑特色和非物质文化脉络都显得格外亲切。 其次,充分利用权威话语力量为非遗融入更多的载体文明,通过现代化的空间呈现来实现非遗与当下的对话。曾经以生产砂陶而闻名的砂锅街,在一公里的街道上汇聚着几十家制砂手工从业者,城市翻新造成的大规模拆迁令人惋惜。古城的发展规划应致力于在空间实践中创造场所,通过砂锅街的复建,植入历史记忆,突出古城历史底蕴和砂锅文化价值,从实体空间景观来唤起古城居民最大的情感共鸣。同样,古城的石雕和蜡染技艺不仅具有悠久的历史文化,独特的工艺也造就了其丰富的体验性,通过设计民俗博物馆、体验馆等呈现非遗的专门场所,打造非遗传承的活态展示窗口,让游客与非遗传承人积极对话互动,全程参与非遗的制作,深入体验和学习,感受这些非遗技艺背后所蕴含的古城历史。最后,一个空间只有被感知、认同,然后才能激发人们的情感力量去积极地解读过去发生在古城中的历史故事、延续至今的文化底蕴,塑造共同的身份认同。织金古城的“四庵、四阁、四寺、四祠、八大庙”古建筑分布格局为当地居民提供了与古城文化空间良好互动的契机,通过组建一支以本地居民为主体的解说队伍,充分调动人们的能动性,形成古城遗产活化生力军。让熟悉和了解古城历史脉络、文物古迹遗存和非遗民俗文化的当地居民作为古城文化的宣传员,采用口口相传、亲身教学等方式进行宣传和普及,走在古城街巷里也能时刻感受到空间所带来的地方归属感,同时游客能够以深度旅游体验的方式融入古城生活,领略织金独特的历史建筑魅力和非遗文化底蕴。

(二)通过记忆符号的彰扬搭建古城居民与非遗的地方情感纽带

一方面文化记忆符号具有稳定性,它将有形和无形的文化信息凝聚和集中,框定着地方文化的界限,并实现一代代的延续,从而使居民形成稳固的群体意识和地方认同;另一方面记忆符号又具有强大的感染力和渗透力,可以使非遗变得具象化,更有助于丰富其文化内涵,扩大影响力和传播范围。因此,应当强化非物质文化记忆符号的地位,具体而言,可以结合当地风土人情,面向不同游客群体开发丰富多样的非遗文化旅游纪念品,将非遗元素融入古城文创产品,让非遗传统工艺及其所代表的古城文化特质的内核可以在当代生活中积极传承,还能提高地区文化凝聚力和居民认同感,从而使非遗上升为代表历史城镇形象的IP,以期实现“让非遗与时代同行、随时间永恒”的愿景。

以织金古城的蜡染刺绣技艺为例,其来源于在此世代生息繁衍的苗族文化,随着历史的變迁,一方面适应不断变化的生产生活方式,另一方面恪守世代传承的文化习俗观念,最终形成既具有文化个性又富有创造力的地方文化记忆符号。由于蜡染刺绣技艺的集体性存在方式,给予了古城居民强烈的文化认同感。当前的古城蜡染刺绣文化传承包含了政府的参与,还有非遗传承人将其与旅游开发、经济发展相结合,运用新兴大众媒体来创造流量,在真实性和完整性的基础上开展创意产业,塑造独特的历史城镇形象,完成文化象征的建构,用凸显古城历史的记忆符号来推动非遗活化,实现非遗的创收。同时,蜡染刺绣技艺为织金古城营造“苗绣之城”“绣娘之乡”文化IP,为市场提供非遗产业发展的文化定位,为社会提供蜡染刺绣非遗文化资讯,多方面共同助推古城文化记忆符号的生成。

(三)拉近非遗与公众的生活和情感距离

非遗源于生活,长于生活,因此其活化过程也要回归于生活。用生活的实践力和创造力来更好地传承和重塑,为非遗带来实际的生活意义,与时代和人民的需求接轨。故非遗创作要深入了解古城历史文化,细微观察老百姓生活,从中获取灵感,最终通过人们乐于接受的形式回归于生活。以织金砂陶为例,自古织金古城砂锅饮食文化盛行,传统的砂锅代表了古城砂陶技艺曾经的兴盛,随着生活方式的变迁,传统砂锅不再符合家庭需求,渐渐淡出了人们的生活视野。以王增荣为代表的织金砂陶新一代非遗传承人及时转变思路,瞄准消费市场,通过对工艺过程不断创新改良,开发出从粗犷的平底烙锅到精致的砂陶茶具及工艺品的新产品。同时,当代织金砂陶产品具有现代金属炊具不可替代的绿色环保的优点,设计更符合云贵山区人们的传统饮食习惯,也比其他炊具能更好激发食材风味,砂锅竹荪炖鸡、砂锅宴成为地方特色饮食新名片,因此备受消费者青睐。加之一批批老手工艺人的坚守、新生代非遗传承人将现代时尚理念的融入,织金砂陶发展有了新的契机,曾经其貌不扬的砂锅经过精心设计和细致打磨,还常常结合了织金苗族蜡染刺绣文化元素设计成装饰艺术品,人们对这种传统炊具有了重新的认识。可以说,非遗只有在日常生活中为人们所见、所用,才能保持经久不衰的活力,非遗从业者也更有动力去传承发展与活化创新。实现古城非遗的现代化表达,以现代话语讲述过去故事,创新遗产情感的延续,优化非遗记忆的时空关联,强化古城居民的归属感和认同感。只有捧出有温度、有质感的非遗产品,才能使非遗与人们的心灵发生情感共振。

同时,作为非遗生产制作的主体,非遗传承人是延续古城文化记忆的核心创造力,围绕非遗传承人这一核心,激发各方保护与发展的积极性,营造健康的非遗生长环境,使非遗传承人能够拥有充满获得感的工作环境,更加投入到非遗保护与创新生产中。年轻的非遗传承人能够为古老的非遗带来生机和活力,让越来越多的人看到“非遗正年轻”的样子。因此织金古城想要打造非遗传承年轻化的良好生态,必须鼓励生活在非遗生成的文化空间中的年轻人自觉肩负起对古城非遗传承、发扬和创新的责任与使命,强化身份认同,培养其了解非遗文化的来龙去脉,自觉找寻当代价值。给予非遗传承人和从业者鼓励和扶持,为年轻人创造机会,搭建更多发挥非遗创作和创新的舞台,让更多年轻人心底那颗传承的“种子”生根发芽。

(四)HUL视角下的古城空间中遗产旅游路线设计

城市历史景观(Historic Urban Landscape,HUL)方法是基于以往的历史城镇保护理论和经验方法,将文化遗产、城镇环境、非物质文化习俗的保护和管理纳入整体的可持续发展框架之中。如图2所示,通过设计遗产旅游路线,打造织金古城历史和旅游文化的核心空间,为遗产的保护与传承进行创新性尝试,从而增强织金古城历史城镇景观的文化底蕴与历史风貌的再现。

“寻古”旅游路线以恢复织金古城文化和历史记忆为目标进行可持续性设计,进而保护古城历史延续性。古城历史建筑遗存记录了变迁中的文化记忆,并不断地进行叙事与传播,巩固古城居民的归属感和文化认同感。织金古城文化空间为非遗提供了生动的成长平台,通过“寻古”旅游路线,让游客感受古城非遗在特定空间生产情境中的传承和发展。“点”状的文化景观具有生产、生活、文化功能混合的特征,包括织金古城的历史建筑、桥梁等,其内嵌于古城文化空间之中。“线”状的文化空间将分散的“点”集聚为外向型的生产与文化展示空间,旅游路线不再只关注独立的建筑或者历史遗产,还充分考虑古城的文化背景环境之间的相互关联性,发现更多的历史文化空间要素,混合着非遗传承人等不同生产主体,实现实体遗产、非遗文化信息的交流和互动,避免织金古城空间保护上的碎片化。

“探新”旅游路线连接织金古城历史文化区与平远古镇开发区,打破历史与现代的隔断。平远古镇基于积极的区位选择,以遗产保护和产业发展为目的,赋予空间新的文化内涵。非遗作为文化资源,凝聚着地方情感和文化底蕴,其经济和文化价值显现,演化为织金古城的文化符号。蜡染刺绣、石雕作为现代工艺品进入平远古镇的旅游开发中,通过非遗与商业空间的结合,实现文化产品向文创产品的转型。同时对古城非遗作为核心进行主题式开发,丁宝桢陈列馆依托织金历史文化名人IP,将非遗演化为文化空间符号。“探新”旅游路线将古城文化记忆实践与时代话语对接,赋予空间以文化力量,保障非遗的传承与活化。

(五)动员社会力量共同唤醒与复兴遗产资源

文化遗产由群众创造、使用、传承,单纯依靠政府力量的保护利用难以为继,社会力量是遗产资源保护的根基。通过引导社会力量参与遗产保护发展,在保护中传承、在传承中创新,为织金古城的可持续发展、遗产资源的保护与活化利用提供有力支撑。织金县委副书记对由社会力量主导的“让妈妈回家”项目表达了高度认可:“‘让妈妈回家是支持蜡染非遗的项目,给年轻的妈妈提供培训和就业岗位,就不用再远离家乡去外地打工,这实际上就是一种如何让古城非遗在当代和未来发挥出它文化和经济的双重价值的非常好的形式。”社会力量的帮助促进了地方经济社会的发展,也丰富了遗产保护利用的内涵。

让遗产真正“活”起来,就必须动员和鼓励社会团体、热心人士、企业、当地居民等社会各方面力量, 通过展示利用、文化创意等多种形式参与古城遗产的保护和利用工作。织金古城的“四庵、四阁、四寺、四祠、八大庙”本身作为物质文化遗产,见证着古城历史发展的进程;蜡染、砂陶等是织金久负盛名的非遗,通过社会团体的介入,结合历史建筑古朴的空间,创造性地发展古城的非遗文化,对非遗价值的阐释与古建筑原功能和属性相容,让物质的和非物质的文化载体交融碰撞,使古城历史建筑的经济和文化价值得以发挥,实现保护与利用的和谐发展。企业的入驻为古城建设带来资金储备,其自身所带流量也提高遗产的知名度,利用古城保存完整的历史建筑来开设博物馆、艺术馆等,为古城的文化展示、参观旅游打造最具本土特色的场所,同时通过经济利益的调节,促进非遗释放出强大的市场活力。古城居民对遗产有着深厚的情感,因为遗产是人们生活的一部分,能够带来由记忆唤醒和空间感知所激发的地方认同。尝试让创意项目引领资金,积极提倡社区群众共同进入中小投融资平台,以社区共同体身份参与到当地遗产资源的管理和活化利用中,依靠古城居民的“遗产记忆”创造经济财富,同时使这些文化建设更好地落实于人们的生活方式中。遗产研究教育者应致力于改变古城居民的陈旧想法,当下的遗产活化利用是经济和社会效益的双赢之举,大众共享的态势驱动古城居民加入复兴遗产资源的队伍。

Memory and Space: Logical Construction

of Intangible Cultural Heritage Activation

in Historical Towns Based on the Case Study

of Zhijin Ancient City in Guizhou

LI Lu , LI Chen-yu , XU Shan-shan

Abstract: Historical towns are a complex of material and spiritual spaces. Memory, as the most dynamic factor in the cultural space of historical towns, plays an important role in the intangible cultural heritage activation. The continuation of memory and the production of space are essential for the healthy and sustainable development of historical towns. Based on this, taking Zhijin ancient city in Guizhou province as a case, this paper collects some text data through in-depth interviews, and adopts the grounded theoretical method to construct a theoretical framework for the activation of intangible cultural heritage in ancient city from the perspective of the correlation between cultural memory and cultural space. The results show that cultural memory represents the accumulation and evolution of culture in the temporal dimension, and as the foundation in forming cultural space, it is an objective reflection of material space on the spiritual level through the memory media, which formed local identity and attachment; Cultural space measures cultural production in spatial dimension, and triggers collective and individual behaviors of “recalling places” based on spatial practice, becoming the carrier of cultural memory and the sustenance of local sense.The local sense may enhance the emotional power to continue the development of the cultural memory of the ancient city, profoundly affect the construction of cultural space of the ancient city, and endow it with new local significance. Cultural memory, spatial practice and local sense all constitute the multidimensional driving force for the activation of intangible cultural heritage in historical towns.

Keywords: historical towns; cultural memory; cultural space; intangible cultural heritage activation; Zhijin ancient city

【責任编辑:吴应望】