数字经济发展对产业结构升级的影响研究

2023-06-13李峰吴艳华

李峰 吴艳华

摘 要:数字经济已成为我国经济提质增效、转型升级的新引擎。本文基于2013—2020年30省(区、市)的面板数据,以“数字基础设施、数字产业化、产业数字化”3个核心维度构建数字经济发展的指标体系,建立空间滞后模型,实证分析数字经济对产业结构升级的影响及其区域差异。结果表明:数字经济对本地区产业结构高级化和合理化具有显著的正向推动作用;数字经济可以通过技术创新有效推动产业结构合理化和高度化,通过金融资源配置效率的提升仅能促进产业结构的合理化;数字经济对产业结构升级的影响具有异质性,就产业高级化的空间外溢效益而言,东部地区大于中西部地区,且东、中部地区合理化空间外溢效应也更强。

关 键 词:数字经济;产业结构升级;空间溢出效应

DOI:10.16315/j.stm.2023.03.002

中图分类号: F1213

文献标志码: A

收稿日期: 2023-03-31

基金项目: 河北省省级科技计划软科学研究专项资助(225576121D)

作者简介: 李 峰(1977—),男,副教授,博士;

吴艳华(1996—),女,硕士研究生.

“十四五”时期我国进入新发展阶段,经济发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,而产业结构升级是经济高质量发展演进的落脚点和发力点。2021年国务院政府工作报告将“产业升级步伐加快”列为十三五时期的主要成就之一。2021年2月3日国务院常务会议提出“以深化改革開放促进产业升级”。然而当今国际政治经济格局处于深刻调整中,全球经济社会发展面临多重不确定性,产业国际分工面临深度调整并将引发日趋激烈的国际竞争,追赶型发展国家产业升级和经济转型面临严峻挑战。因此适应新时代的新经济增长点,不断挖掘和探寻新的战略机遇,是推动我国产业结构升级亟需解决的关键问题。

数字经济作为一种新经济形态,数字技术驱动数字化革命和产业转型,将带来经济社会发展的大变局。习近平总书记指出“数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性,不仅是新的经济增长点,而且是改造提升传统产业的支点,可以成为构建现代化经济体系的重要引擎”。2020年,我国数字经济规模达到39.2万亿元,占GDP的比重已达38.6%[1]。其中,数字产业化规模达到7.5万亿元,产业数字化进程持续加快,规模达到31.7万亿元。数字经济带来了生产要素的革新,以数字信息与知识创新代替传统的生产要素,通过数字技术赋能传统产业转型升级,促进传统企业生产效率的提升,推动产业与经济结构的优化升级。鉴于此,本文以“数字基础设施、数字产业化、产业数字化”3个核心维度对数字经济发展进行测度,分析数字经济对产业结构升级的影响及其空间效应,以期通过数字技术突破桎梏,引领产业结构升级,重塑创新版图和经济结构,进而为实现我国经济高质量变革提供理论依据与参考。

1 文献综述

有关产业结构升级的理论和实证研究,国内外已形成了不少文献。学者们的研究主要从宏观和微观2个层面进行展开。从宏观角度来看,产业结构升级成为了经济实现高质量发展的必经之路,政府以供给侧结构性改革,为经济结构优化和增长赋能,并通过投入要素资源来支持创新研发活动与人才引进,进而实现产业发展由要素驱动向创新驱动转变,使产业向高端化迈进[2]。基于区际关联的研究发现政府创新投入在不同区际因素关联下对产业结构升级的影响呈现地区差异[3]。此外,对外贸易的开放也能通过物质资本积累与制度革新等效应在一定程度上影响到产业的发展[4]。在度量上,产业结构升级表现为产业结构日趋合理化和高级化。干春晖等[5]等发现产业结构高级化与合理化对经济增长影响机制截然不同,相比之下,产业结构高级化产生的影响更具不稳定性。王新慧[6]通过效应测度分析发现,数字技术的进步能够推动制造业向技术密集型转变,促使制造业结构高度化发展,而信息传输速度的提升能够带来协调程度和效率的进步,使制造业更加合理化。此外,国内外学者普遍认为对外贸易可以通过要素禀赋差异[7-9]和技术溢出[10-13]2种方式对产业结构产生影响。从微观层面看,产业结构升级表现为产业内的企业升级与产品结构的升级。有学者认为消费需求主要通过恩格尔效应和鲍莫尔效应这2条路径对产业结构升级造成影响。前者是指居民的消费所包含的技术含量和服务质量会随其收入的增加而提高,有利于带动第三产业的发展,进而提升产业结构高级化水平;后者是说当一些产品或服务产生较多需求时,供给方为获取更多利益而投入大量资本,进而带来技术和生产效率的进步,产业的生产规模也得以扩张,促使产业向高端化发展。

随着数字经济的影响效应不断加深,我国在该领域的理论创新逐渐增多,众多学者也开始关注该背景下产业结构升级的相关内容。早期研究大多分别从数字产业化或者产业数字化的角度来研究数字经济。从单一研究视角来看,一方面,数字产业化是“出新”,表现为新技术、新业态、新模式的不断涌现[14],这与信息通信技术快速发展、愈发先进和广泛应用具有紧密的联系。伴随着新一代信息通信技术的扩散和突破,与传统产业融合也日益成为生产方式变革的重要方向。信息技术能进一步提升各种要素的配置效率,增强产业的供给能力,拓展产业发展的新空间。同时,信息通信技术的出现引发了信息革命,信息技术的渗透性和外部性使其成为了一种生态要素不断渗透到经济社会活动的各个环节中,使得各个产品、市场、企业都出现逐渐数据化的趋势,不断释放出对经济的促进作用,并通过扩散、溢出和渗透效应推动产业结构升级[15];另一方面,产业数字化是“焕新”,体现在赋能传统产业。张万里[16]等基于产业智能化的研究认为智能化发展表现出对高技能劳动力的偏好,且数字智能化引发的劳动力流动是数字化创新与就业替代效应共同作用的结果。高技术人才会带来知识溢出效应,生产率的提高使得产业结构高级化。基于要素配置视角的研究认为,高级生产要素不仅本身能产生较大的边际收益,同时能够嵌入初级生产要素中推迟其递减拐点的到来,从而为产业结构升级带来动力 [17]。从综合视角来看,数字产业化构成了数字经济的基础部分,产业数字化以数字技术赋能了整个产业链,二者结合为经济社会发展带来新动能,能够提供更加高效的经济运行模式,持续推动经济增长。

此外,新型数字基础设施的建设成为了数字经济蓬勃发展的重要支撑。其中,以网络和云计算为代表的基础设施正推动工业时代以“砖和水泥”为代表的基础设施转向以“光和芯片”为代表的数字时代基础设施,孕育着新一轮科技革命和产业变革。通过将互联网与产业深度融合,可有效激发生产的创新活力、发展潜力和转型动力,大数据、物联网等技术有效降低了资源获取成本,大幅延伸资源利用范围,打破封闭疆界,加速从单打独斗向产业协同转变,加速了创新资源的协同共享,促进产业整体竞争力提升[18]。同时,大数据技术推动了物联网的高速发展,使之成为重要的数据采集和数据共享平台[19],知识在不同产业之间得以扩散外溢,推动了商业应用和业务洞察力的提高,有助于形成创新集群[20],有利于产业的数字化转型,实现产业高级化。

2 理论分析与研究假设

2.1 数字经济对产业结构升级的直接作用机制

数字产业化带来的叠加效益与聚合效应实现了新技术与旧业态的全方位融合,提高了传统产业的竞争优势,带动产业链升级。一方面,信息通信技术的出现将驱使生产方式向定制化、服务化变革,能有效满足市场多样化需求;同时,随着产品附加值的提高,传统产品逐渐也将被智能产品所取代,产品与服务将更加数智化,产业结构也逐渐高端化。另一方面,信息通信技术自身的发展能够减少经济社会活动对物质资源的消耗,并通过汇聚创新要素、促进供需对接实现资源的优化配置,解决了长期存在的产能过剩问题,大幅度提高了生产运营和组织效率。此外,大数据技术的开发利用使传统的的粗放型增长方式向技术密集投入的集约型增长方式转变,物质资本的降低带来了资源效益最大化与生产力的提升,产业结构得以优化。

产业数字化通过发挥规模经济和网络经济效应使传统行业的效率提升,进而带动产业升级。与传统企业不同,数字化企业通过生产信息的交互和共享不仅可以减少重复研发和科技资金重复投入,还可以实现与用户的供需对接,提高科技成果转换率;工业互联网的构建使科技人才资源短缺的地区和单位实现对高质量人才的“不求所有,但求所用”,也在一定程度上改善了科技资源分布不均衡的现状。此外,传统企业能够利用数字技术将包括生产在内的所有前后端环节聚合到统一的数字化平台,并实现跨产业融合,使企业可以进行定制化、服务化生产,实现商业模式数字化转型,加快推动传统单一的制造环节向两端延伸,实现范围经济,进而提升产业生产效率,并最终赋能产业结构转型升级。

以5G、光纤宽带、卫星互联网等为代表的通信网络基础设施是数字经济的重要载体和基础,同时也是提升各行业数字化转型升级的重要支撑。伴随着数字经济时代的深入,新型基础设施为生产要素流通奠定良好的物理基础,将数据作为新型生产要素纳入生产函数中,為实现产业结构优化提供新动能。一方面,新型基础设施为数据要素的流通和集聚提供了重要虚拟网络空间载体,增强要素流通过程中的透明化和协同化,优化要素在分工结构内核跨结构间配置,还可以节约数据获取成本,进而加速产业结构合理化;另一方面,人工智能与云计算、大数据等的融合应用,能够为其它领域创新提供思路,带动高新技术产业的壮大[21],形成对创新人才的刚性需求,吸引科技人才集聚,提升城市人力资本的数量和质量,从而通过“知识外溢”效应提高社会整体创新水平,使得产业结构趋于高级化水平。综上所述,提出假设:

H1:数字经济直接通过提升数字产业化、产业数字化以及数字基础设施水平促进产业趋于合理化与高级化。

2.2 数字经济对产业结构升级的间接作用机制

数字基础设施对数字经济时代新技术、新产业、新模式的发展具有乘数效应和裂变功能,由此形成的数字化网络平台,创造了更加高效、透明的经济市场。数字经济平台有着节约时间成本、促进高效交流的优势,而智能终端互联和技术创新素材的共享、开放可以消弭时空距离,能够快速扩大创新群体规模。其中,“互联网+金融”就是通过互联网技术来实现对传统金融行业的升级转型,降低金融机构与客户的信息不对称性,提升金融交易效率,进而使得金融资源配置能力提高[22]。首先,数字经济的无形性能突破地理限制而加大了金融机构的交易范围,以低于以往的成本吸收传统金融市场中的资金;其次,数字技术赋能金融机构对海量数据进行挖掘并对信息进行关联性分析,获得更多有关企业信用和经营状况的信息,促使资金需求方和供给方直接对接,极大地释放了中小企业和个人消费者的融资需求,使实体产业和金融机构供求匹配,实现了资本的合理配置,有利于产业结构的优化升级。综上,提出假设:

H2a:数字经济通过提升金融资源配置效率促进产业结构升级。

科技创新是从思想产生到资源配置再到技术开发与应用的动态过程,能够通过推动产业链高端化,促进产业结构优化升级,有利于经济增长。在当前新的技术范式下,生产和创新过程趋于网络化和协同化,扩大了资源配置和分工合作的范围,通用型技术的应用将中小生产者以及其他分散的劳动力融入到网络化的分工协作中,从而整个生产和创新过程也得以社会化。由于信息技术是 “通用目的技术”,它的应用可以减少沟通成本,不仅优化了生产流程,整合价值链,并且应用在生产、经营、决策活动之中,成为了重要的创新推动者。除此之外,信息的边际收益递增效应使得数字经济具有高成长性[23],在此规律作用下,数字经济对产业结构升级发挥的作用也可能表现出边际递增态势。综上,提出假设:

H2b:数字经济通过技术创新效应推动产业结构升级。

2.3 数字经济对产业结构升级的空间溢出效应

在数字经济时代,数据作为关键投入要素将有效驱动劳动力、资本、技术等要素协作化开发、网络化共享和高效化利用。数字信息时代的通用性技术和知识创新一起作为社会化的生产资料在更广泛的范围内发挥作用,加速传统产业的转型升级。一方面,数据作为一种信息和映射关系,具有“倍增”效应,当与其他生产要素被一起纳入到经济和产业系统后,通过对其他生产要素的效率产生增幅作用,形成先进生产力,从而贡献更高的边际产出,提升生产效率。同时,数据通过发挥时空压缩效应,能够联动区域之间的产业组织和集群,促进跨网、跨地区、跨企业数据交流,从纵向和横向推动产业链和价值链互联互通,形成巨大的交流网,提升资源配置效率,促进产业结构更加合理化。

互联网、大数据、人工智能等技术创新通过提高要素生产效率,促进社会分工深化和资源的有效配置,推动区域间的要素转移与深度合作,更好地改造传统产业结构。作为效率提升的动力,信息技术正在向科技研发、经济社会等各个领域渗透,摆脱了时空距离的限制和束缚,弱化网络世界和人类社会之间的界限,重构互联互通的新世界。知识和技术要素的溢出有助于各企業及时吸收外部先进的管理经验和前沿技术,促进产业趋于高级化。基于此,提出以下假设:

H3a:数字经济影响产业结构合理化存在空间外溢效应。

H3b:数字经济可以带动邻近地区产业结构趋于高级化。

3 实证分析

为了更好地检验数字经济对产业结构升级的中间传导机制,本文采用中介效应模型来检验中的理论分析中的相关假设,对数字经济和产业结构升级之间的直接效应、中介效应进行分析。

3.1 基准模型设定

参考温忠麟[24]等的中介效应模型,建立如下模型分阶段检验数字经济影响产业结构升级的影响机制。第一阶段检验数字经济对产业结构升级的影响,基准模型设置为

UISit=αit+β1Digit+γ1Xit+μi+εit。(1)

第二阶段、第三阶段检验技术创新、金融资源配置的中介效应,以下为检验方程:

Mit=αit+β2Digit+γ2Xit+μi+εit。(2)

UISit=αit+β3Digit+β4Mit+γ3Xit+μi+εit。(3)

其中:其i表示地区;t表示时间;UIS代表产业结构升级(upgrading industrial structure);Dig和M是核心解释变量,前者代表数字经济发展水平,后者为中介变量;X代表控制变量;α为无法观测到的个体效应;ε为随机扰动项。

3.2 空间权重矩阵与空间计量模型的设定

数字经济发展和产业结构升级均为生产性活动,符合柯布—道格拉斯函数特点。因此,在该基础上,建立理论模型如下:

Y=f(Dig,diu,idu)=A×Digα×diuβ×iduγ。

对上式两边取对数,建立数字经济对产业结构高级化和产业结构合理化的空间效应模型:

ln HIND=C1+α1ln Dig+β1ln diu+γ1ln idu,

ln RIND=C2+α2ln Dig+β2ln diu+γ2ln idu 。

进一步地,空间面板的主要几种模型设置如下,具体选择哪一种还需进一步验证。

SAR模型:

ln HINDit=δ1∑Nj=1Wijln HINDjt+α1ln Digit+

β1ln diuit+γ1ln iduit+μi+εit,

ln RINDit=δ2∑Nj=1Wijln RINDjt+α2ln Digit+

β2ln diuit+γ2ln iduit+μi+εit。

SEM模型:

ln HINDit=α1ln Digit+β1ln diuit+

γ1ln iduit+μi+φit,

ln RINDit=α2ln Digit+β2ln diuit+

γ2ln iduit+μi+φit,

其中,φit=λ∑Nj=1Wijφit+εit。

SDM模型:

ln HINDit=δ1∑Nj=1Wijln HINDjt+1ln Digit+

β1ln diuit+γ1ln iduit+

∑Nj=1Wij(η1ln cdijt+θ1ln diujt+

ξ1ln idujt)+μi+

εit,

ln RINDit=δ2∑Nj=1Wijln RINDjt+2ln Digit+

β2ln diuit+γ2ln iduit+

∑Nj=1Wij

(η2ln Digjt+θ2ln diujt+

ξ2ln idujt)+μi+εit。

其中:μi为空间个体效应;φit为空间误差项;Wij为空间矩阵;δ为空间自回归系数;ε为随机误差项;λ为空间误差自相关系数;η、θ、ξ、ψ表示空间回归系数。

3.3 变量选取

3.3.1 被解释变量

为更好地理解产业结构升级的内涵,借鉴已有研究,将产业结构升级划分为产业结构合理化(RIND)和产业结构高级化(HIND)[25]。

产业结构合理化采用改进的泰尔指数来衡量,计算公式如下:

RIND=∑ni=1YiYlnYiLi/YL

该指数的优点在于体现了结构偏离度的理论基础和经济意义,能够区分出各个产业的相对重要性并避免了绝对值的计算。当TL=0,经济处于均衡状态,且数值越小,产业结构越合理;TL不为0,产业结构为不均衡状态。

产业结构高级化水平的衡量采用徐德云[26]的方法,将三次产业分别赋予权重为 1、2、3,用三大产业增加值占GDP的比重与其各自权重的乘积之和来表示,表达式如下:

HIND=∑3i=1i×si。

其中:HIND为产业结构高级化水平,i为三次产业各自权重,si为三次产业各自增加值占GDP的比重。HIND值越大表明产业结构高级化水平越高,反之越低。

3.3.2 核心解释变量

采用主成分分析法来度量数字经济发展水平(Dig)。本文借鉴相关研究并考虑数据的可获取性,从数字经济的基础设施、产业数字化以及数字产业化3个维度共7个二级指标来建立数字经济发展水平的多指标评价体系,以期能够科学客观地对2013—2020年中国30个省、市、自治区(西藏、港澳台地区除外)的数字经济发展水平进行测度。具体指标的选取,如表1所示。

1)数字基础设施水平。通讯、互联网等基础设施是数字经济发展所依托的核心载体,是产业发展的基础。本文在借鉴已有文献的基础上,并考虑到数据的可得性,选取光缆线路长度、人均互联网端口接入数、互联网普及率、以及移动电话普及率作为数字基础设施。

2)产业数字化水平。产业数字化是以数字技术赋能传统产业的整个产业链的上下游,促使产出增加和效率提升。电子商务作为新的商业运行模式,不仅是数字及数字化产品的流通和消费方式,也是发展数字经济的牵引者和重要抓手[27],因此本文借鉴浙江省相关部门对数字经济的产业数字化的测度方法,用各地区电子商务销售额与第三产业增加值之比(ECP)作为衡量指标。

3)数字产业化水平。数字产业化的核心产业之一就是电信业,因此这里在参考李英杰[28]对该指标界定方法的基础上,选取各省人均电信业务总量、人均软件业务收入作为数字产业化的衡量指标。

3.3.3 中介变量

本文选取的中介变量包括:技术创新水平(Te),选用地区每万人专利授权量;金融资源配置效应(Fin)。参考管琳娜[29]的做法,以金融业从业人数、金融机构存款余额和政府财政支出额作为投入指标,金融业增加值为产出指标,用DEAP2.1软件测算各省金融资源配置效率。

3.3.4 控制变量

根据现有文献,本文加入的控制变量包括:政府干预水平(govern)。政府通过出台相关政策来干预经济活动中的资源配置效率,必然会对产业结构升级产生一定的影响。用各个省份的地方政府一般预算支出额与地区生产总值之比来衡量。对外贸易水平(trade):外商直接投资所带来的资金和技术支持,能够推动现有企业在获得先进管理经验的同时促进技术创新,助力地区产业结构升级。用外商直接投资与gdp的比值来反映。人力资本水平(hc):高等教育的快速普及能在一定程度上驱动产业向高级化发展。此处选取各个地区的平均受教育年限作为衡量。经济发展水平(Pgdp):经济发展水平不同可能会在一定程度上引起生产效率的异同,进而影响产业结构升级水平。这里选取各地区的人均国内生产总值作为衡量标准。本文使用 Stata 15.0来对数据进行处理分析,主要变量的描述性统计结果,如表2所示。

3.4 数据来源

基于数据的可得性和統计口径的一致性,以剔除西藏、港澳台地区之外的中国 30 个省份2013—2020年作为研究样本。相关数据来源于《中国统计年鉴》、国家和各省统计局、统计官网等数据库,部分缺失值采用插值法进行补充完善,为了控制异方差,所有变量取自然对数。

4 计量结果与分析

4.1 基本估计结果分析

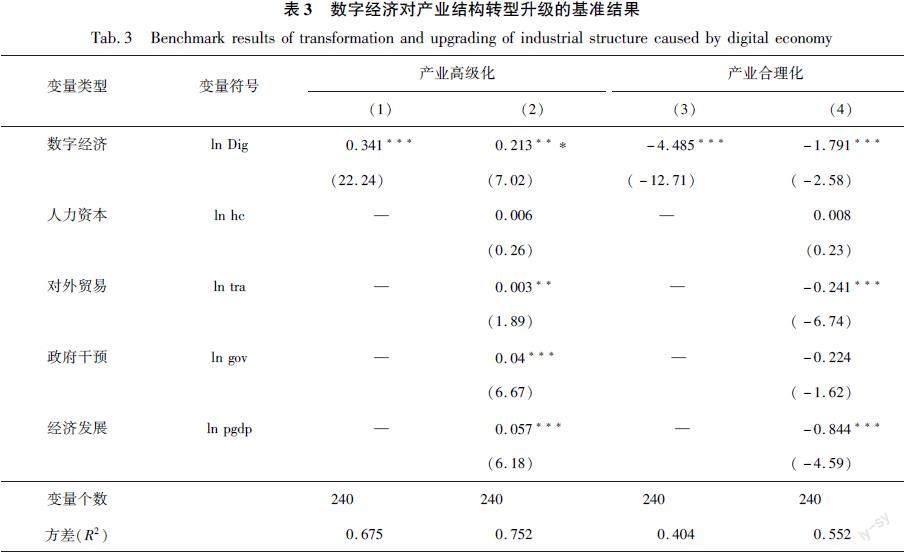

依据基准模型设定和内生性问题解决思路,将进行基准模型分析及工具变量法分析,具体如表3所示。由模型(1)和(3)可知,在不加控制变量情况下,ln Dig系数值为0.341和-4.485;由(2)和(4)可知,在添加控制变量情况后,ln Dig系数值为0.213和-1.791,且都通过 1%的显著性检验,说明数字经济发展能显著促进产业结构高级化和合理化。

4.2 稳健性检验

为降低不确定性和增强稳健性,本文选择工具变量法进行检验,选取的工具变量为人均邮电业务(ln PPTS),结果如表4所示。在模型(5)和模型(6)中,ln PPTS系数值为0.013和-0.138,并通过 1%的显著性检验。在解决内生性问题基础上,模型(5)和(6)再次验证数字经济发展对产业结构高级化和合理化升级具有显著促进作用。这充分说明了在不考虑空间溢出效应的情况下,我国数字经济不仅通过产业数字化赋能了传统产业的全要素数字化生产并提高全要素的生产效率;还通过数字产业化颠覆了商品交易方式并改善市场信息不对称问题,实现智能化发展,助推产业结构升级,从而假设H1成立。

4.3 数字经济影响产业结构升级的效应检验

数字经济影响产业结构升级的效应检验,如表5所示。模型(7)显示,数字经济发展有助于增强金融资源配置效率。模型(8)中金融资源配置效率与产业结构高级化没有表现出显著的相关性。在消费互联网阶段,金融资本扮演了“增长润滑剂”的角色,产业结构升级离不开资金的大量支持。但当经济下行亦或是储蓄率较低时,资金总量不足致使产业无法向高精尖技术产业发展,进而产业的高级化升级遇到壁垒,所以金融资源配置效率在发挥数字经济对产业高级化升级的中介作用时不明显。模型(9)中金融资源配置效率在1%的显著水平下对产业结构合理化有显著正向影响,同时,数字经济的回归系数-3.90小于基准模型,金融资源配置在数字经济影响产业合理化时起到了部分中介作用。这说明数字经济可通过优化金融资源配置能力来实现产业结构合理化。一方面,大数据的发展可增强机构与客户间的信息透明度,精准地捕捉客户需求,提升平台的融资效率;另一方面,数字金融化能极大地缩短跨时空交易成本,完善了传统融资结构,至此,H2a得到验证。

模型(10)中数字经济的发展有效推动了技术的进步,即数字经济发展每增加一个单位,带动技术进步6.37个单位;模型(11)和(12)中表明技术进步每提升一个单位,则分别显著促进产业结构高级化0.007个单位、产业合理化0.312个单位。结合模型(10)(11)可以发现,技术创新作为中介时,ln Dig系数值为0.294,说明数字经济水平每上升一个单位,通过技术创新会引发产业结构高级化发展增加0.294个单位;从模型(10)(12)可以看出,数字经济发展水平每提高一个单位,通过技术创新会引发产业结构合理化程度增加2.497个单位。对比模型(11)(12)和基准模型(2)(4),进一步印证了技术创新在数字经济促进产业结构升级中发挥了部分中介作用。这说明,数字经济可通过技术创新促进产业结构高级化和合理化。一方面,数字经济打破了传统产业的既有格局,互联网形成的网络效应推动产业集群,产业集群自身又可利用新技术使自身优化发展,提高产业结构高度化水平;另一方面,数字平台的加持可弥补市场信息的不完全性,提高资本的配置效率,加强产业间的协调发展,使产业结构更趋向于合理化。因此,假设H2b得以验证。

4.4 溢出效应分析

4.4.1 空间相关性检验

数据间具有空间依赖性是使用空间计量方法的前提,可以通过全域莫兰指数来进一步分析数字经济对产业结构升级的空间相关性,公式如下:

Morans I=n∑ni=1∑nj=1wij(xi-x)(xj-x)∑ni=1∑nj=1wij∑ni=1(xi-x)2=

∑ni=1∑nj=1wij(xi-x)(xj-x)S2∑ni=1∑nj=1wij

其中:S2=1n∑ni=1(xi-x)2为样本方差,wij为空间权重矩阵(i,j)元素;莫兰指数的值介于-1~1之间,大于0表示具有正的空间自相关性;小于0表示负自相关。空间面板数据模型通过引入空间权重矩阵来定义研究单元之间的关联方式和关联程度。本文采用基于地理距离的空间权重矩阵,定义如下:

(dij为2个地理单元之间的距离)

W2=1/d2ij,(i≠j)

0。(i=j)

在所有年份Morans I值均显著为正值的情况下,产业高级化和合理化指数的全局莫兰指数都呈现在波动中上升的演变趋势,这表明被解释变量在考察期内存在显著的空间自相关,且显著性越来越强,如图1所示。结果表明我国区域产业结构发展的空间分布并非完全随机,产业结构升级在区域与区域之间联系较为紧密且空间正相关,此时有必要运用空间计量方法研究数字经济对产业结构转型升级的影响。

由于全局莫兰指数仅仅是研究区域整体产业结构转型升级水平的方法,并不能考察局部空间相互影响程度,因此,为了进一步探究局部空间分布情况,采用局域空间自相关的莫兰散点图,如图2、图3所示。

由图2和图3可知,以北京、上海、天津、江苏为代表的东部省份不仅自身产业合理化和高级化水平高,同时辐射到周边地区,形成高高聚集带,而位于中西部的云南、贵州、甘肃等省份不仅自身产业结构较为失衡、同时也与周围低水平省份形成低低聚集區。可以看出,产业结构合理化与高级化程度受到地理位置的一定程度上影响,且对周边地区产生了溢出效应。

4.4.2 模型检验及估计

在进行模型分析之前,需要选取合适的空间计量模型。参考Anselin提出的判别准则即LM检验进行检验,检验结果,如表6所示。由表6可知,不论是产业合理化还是产业高级化,LM(lag)较LM(lag)、LM(error)较RLM(error)更为显著,故相较于空间杜宾模型和空间误差模型,选择空间滞后模型最为合适。同时,由于Hausman检验结果均显著,应拒绝原假设,采用固定效应模型。

4.4.3 实证结果分析

在进行模型检验之前,为了合适地选取空间计量模型,根据Anselin提出的LM检验这一判别方式进行检验。根据LM检验结果,从RLM(error)、LM(error)、LM(error)、RLM(error)可以看出,产业合理化以及产业高级化选择空间滞后模型最为合适。同时,由于Hausman检验结果均显著,应拒绝原假设,采用固定效应模型,计量结果,如表7所示。其中模型(1)和(4)为普通面板模型,对比模型(1)和(3)可以看出,模型(3)的R2大于模型(1)的R2;对比模型(4)和(6)可以看出,模型(6)的R2大于模型(4)的R2。从这4个模型的回归结果可以看出,空间面板模型的回归结果比普通面板模型更优,因此考虑空间效应的数字经济对产业结构转型升级更符合客观事实。从模型(2)(3)(5)(6)的结果看出,不论是否加控制变量,数字经济均在1%的显著水平下促进产业向高级化和合理化发展,这也验证了数字经

济能够加快提高产业结构高度化和合理化程度,进而实现产业结构升级。进一步分析,在有控制变量的情况下,本地区产业结构高级化和产业结构合理化水平受到数字经济的直接影响效应的回归系数分别为0.088(在1%的水平下显著)和-1.484(在5%的水平下显著)。此结果表明数字经济发展水平每提升1%,会给本地区产业结构高级化和产业结构合理化分别带来0.088个单位和1.484个单位的正向促进作用。数字经济对邻近地区产业高级化和合理化的间接效应回归系数为0.075(在1%的水平下显著)和-0.997(在1%的水平下显著),表明数字经济发展水平每提升1%,会给邻近地区产业结构高级化带来0.075单位、对产业合理化造成0.997单位的正向外溢效应。这可能是由于人才的流动与知识转移具有一定的空间外溢效应,数字经济的发展降低了交易成本,为从业者摆脱了时间、空间束缚,人才与知识的价值得到流动和共享,从而正向影响邻近地区产业结构的高级化水平。然而,由于目前经济发展阶段决定了绝大多数地区都是以要素的扩散效应较大,数字经济的发展不仅仅对于本地的资源分配发挥了显著的作用,而且对于邻近地区的资源合理分配也起到一定的作用,而资源和要素的合理分配是产业合理化的重要方面和前提,所以在产业合理化方面,数字经济对周边地区也有着明显的外溢效应。假设H3得到验证。

4.5 异质性分析

为避免基于总体样本的分析可能掩盖了不同省份的数字经济对产业结构升级的潜在差异,需要进一步分析省份间异质性影响,为了直观分析,本文将全国的30个省份(西藏、港澳台除外)的直接效应和间接效应绘制在柱状图中,按照省份的地理位置从东向西进行排列。

数字经济对产业结构高级化和合理化的直接效应分解图,如图4所示。从总体上来看,不论是产业结构高级化还是产业结构合理化,数字经济都能够显著促进东部沿海地区的直接效应,且该效应自西向东逐渐增强,其中,中西部地区的信息基础设施的建设差距发挥着不可忽视的作用。从数字经济多指标体系对产业结构升级的影响作用分析可知,移动电话普及率是影响产业结构升级的主要因素之一,而我国中西部的移动电话普及率远低于东部地区,这与中西部的数字经济与产业结构升级的耦合协调水平远低于东部地区相吻合;经济发展水平决定了信息技术的普及度和信息消费力度,东部地区由于地理位置优越,凭借交通、人口及政策等优势,经济一直处于领先地位,而西部经济较为落后,不平衡的东中西部经济发展使得产业结构的发展水平在东部较高,中西部次之。此外,与东部地区相比,中西部地区的经济发展先天的劣势外加后天的政策优惠匮乏,促使中西部地区经济发展迟缓、积累的资本量较少,高素质人才储备不足,种种因素导致了本地人才流向东部较发达地区,从而在一定程度上造成了产业发展的差距。

从局部来看,北方的北京、天津、河北等省份以及南方的江苏、上海、浙江等省份拥有着较为完善的信息基础设施,较高的互联网普及率给信息技术的广泛使用和信息产业的发展提供了动力源泉,为产业结构数字化升级增加了许多便利;此外,高科技的通信技术能够促使信息资源的获取便利化、快速化和精准化。而由于专利技术的独占性和排他性,西部较为不发达的地区难以直接获取、借鉴和利用东部发达地区由于先天经济、交通、人口、资源等优势所形成的高新技术,使得東中西部的科学技术水平具有较大差距,不利于中西部地区产业向高级化发展。

数字经济对产业结构高级化和合理化的间接效应分解图,如图5所示。从数字经济对产业结构高级化的间接效应可以看出,位于东部沿海地区的北京、天津、上海、浙江、江苏等省份的溢出效应较大,中部次之,西部较小。究其原因,数字经济对产业结构高级化产生溢出效应主要是通过科技创新和人才流动这2个途径,一方面,技术创新带来的示范推动和网络平台效应促使域内外地区跨界经营,增加资金投入,推动产业结构升级;另一方面,数字经济发展水平较高的地区更能够吸引高科技人才的聚集,从而带来知识在空间上的外溢,并且越高层次的人力资本拥有更多在产业上和地域上的选择机会,流动性更强,能在一定程度促进邻近地区的产业结构高级化水平;与此同时,数字经济发挥出的平台优势能够对周边的产业带来渗透作用,从而提高了邻近地区的的产业合理化水平。

5 结论与建议

本文基于中国30个省份的2013—2020年的面板数据,构建了数字经济的指标测度体系,采用反距离权重矩阵的空间计量模型,分维度探讨了数字经济促进产业结构升级的内在机制,以及区域之间的异质性和空间效应。主要得出以下结论:一是数字经济能显著正向促进产业结构的升级,并成为了带动经济发展的重要动力,在加入工具变量通过稳健性检验后,该结论依旧成立;二是数字经济能够通过技术创新正向间接带动产业结构升级,而通过金融资源配置效率的中介效应仅能促进产业合理化;三是从全国层面来看,数字经济发挥的空间效应对产业高级化、产业结构合理化表现为正向溢出效应;四是进一步分析,数字经济对产业结构升级的影响存在区域异质性,就分解后的直接和间接效应比较看来,东部地区的直接效应更大,中西部地区的间接效应则更明显,这也说明数字经济在发展进程中对不同区域的产业结构优化升级作用的方向也有所不同。

为充分推进产业数字化转型,培育经济新动能,进而促进产业高质量发展,提出以下几点对策建议:一是加速数字发展红利惠及周边地区。充分发挥地区的资源和市场优势,通过提升网络协同效应和平台建设加强区域间的要素交换和信息交流,构建合理的区域产业布局,重构区域产业价值链,利用好数字经济的正向空间外溢效应大力推进产业结构的优化升级。二是提升数字经济全产业链竞争力。发挥政府宏观调控能力,高效配置生产要素,做好产业链上下游衔接,在补链、扩链、强链中挖掘自身的深层吸引力,增强产业协同性、凝聚力,推动关联产业形成共生、互生再生的整体关系。依托数字经济平台建设,实现传统产业链上下游研发、生产、服务、商务、物流、投融资等资源和能力数字化、网络化在线汇聚,提高全要素生产率,提升全产业链整体运行效率。三是统筹兼顾区域平衡发展。加强完善西部地区数字基础设施,在数字经济较为发达的东部地区,着力引导东部地区数字经济在攻克技术难关,与加强与优秀的数字企业合作,在中部和东北地区利用好边际报酬递增的这一阶段性优势优化产业结构的发展。

参考文献:

[1] 张辛欣.激发数字经济潜能,这步棋中国怎么走?[N].新华每日电讯,20211021(5).

ZHANG X X. How can China tap the potential of the digital economy?[N].Xinhua Daily Telegraph,20211021(5).

[2] 曾晶晶.政府创新投入对产业结构升级的作用机制研究[J].现代商业,2022(7):30-32.

ZENG J J.Research on the mechanism of government innovation input on industrial structure upgrading[J].Modern Business,2022(7):30-32.

[3] 陶长琪,徐茉,喻家驹.政府创新投入、区际关联与产业结构升级:以中国283个城市为例的实证分析[J].统计与信息论坛,2020(7):89-100.

TAO C Q,XU M,YU J J.Government innovation investment,Interregional correlation and industrial structure upgrading:A case study of 283 cities in China[J].Statistics and Information Forum,2020(7):89-100.

[4] 殷功利.中国对外开放、要素禀赋结构优化与产业结构升级[J].江西社会科学,2018(10):110-114.

YIN G L.Openingup,factor endowment structure optimization and industrial structure upgrading in China[J].Jiangxi Social Sciences,2018(10):110-114.

[5] 干春暉,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011(5):4-16.

GAN C H,ZHENG R G,YU D F.The impact of industrial structure change on economic growth and fluctuation in China[J].Economic Research,2011(5):4-16.

[6] 王新慧.数字经济赋能制造业结构优化的效应测度与提升路径研究[D].石家庄:河北地质大学,2022:1.

WANG X H.Study on effect measurement and promotion path of structural optimization of digital economy enabling manufacturing industry[D].Shijiazhuang:Hebei University of Geosciences,2022:1.

[7] DEARDORFF A V.The general validity of the law of comparative advantage[J].Journal of Political Economy,1980,88(5):941-957.

[8] 林毅夫,蔡昉,李周.比较优势与发展战略:对“东亚奇迹”的再解释[J].中国社会学,1999(5):4-20.

LIN Y F,CAI F,LI Z.Comparative Advantage and development strategy:A Reinterpretation of the “East Asian Miracle”[J].Chinese Sociology,1999(5):4-20.

[9] 钱学锋,王备.中间投入品进口、产品转换与企业要素禀赋结构升级[J].经济研究,2017(1):58-71.

QIAN X F,WANG B.Import of intermediate inputs,product conversion and upgrading of enterprise factor endowment structure[J].Economic Research,2017(1):58-71.

[10]HELPMAN E,COE D T,HOFFMAISTER A W.NorthSouth R&D spillovers[J].Economic Journal,1997,107(1):134-149.

[11]IBRAHIM I.On exports and economic growth[J].Journal of Development Economics,2002,12(1):59-73.

[12]劉正良,刘厚俊.出口贸易的外溢效应及中国数据检验:基于贸易方式和经济区域视角的研究[J].世界经济研究,2008(12):56-61.

LIU Z L,LIU H J.The spillover effect of Export trade and Chinese data test:Based on the perspective of trade mode and economic region[J].World Economic Research,2008(12):56-61.

[13]张云,赵富森.国际技术溢出、吸收能力对高技术产业自主创新影响的研究[J].财经研究,2017(3):94-106.

ZHANG Y,ZHAO F S.Research on the influence of international technology spillover and absorptive capacity on independent innovation in hightech industry[J].Research in Finance and Economics,2017(3):94-106.

[14]白雪洁,宋培,李琳,等.数字经济能否推动中国产业结构转型?:基于效率型技术进步视角[J].西安交通大学学报(社会科学版),2021(6):1-15.

BAI X J,SONG P,LI L,et al.Can digital economy promote the transformation of Chinas industrial structure?:From the perspective of efficiency technology progress[J].Journal of Xian Jiaotong University (Social Science Edition),2021(6):1-15.

[15]郭美晨,杜传忠.ICT提升中国经济增长质量的机理与效应分析[J].统计研究,2019(3):3-16.

GUO M C,DU C Z.Analysis on the mechanism and effect of ICT to improve the quality of Chinas economic growth[J].Statistical Research,2019(3):3-16.

[16]张万里,宣旸,睢博,等.产业智能化、劳动力结构和产业结构升级[J].科学学研究,2021(8):1384-1395.

ZHANG W L,XUAN Y,SUI B,et al.Industrial intelligence,labor force structure and industrial structure upgrading[J].Studies in Science of Science,2021(8):1384-1395.

[17]王凯.数字经济、资源配置与产业结构优化升级[J].金融与经济,2021(4):57-65.

WANG K.Digital economy,resource allocation and industrial structure optimization and upgrading[J].Finance and Economics,2021(4):57-65.

[18]安筱鹏.深化制造业与互联网融合发展的形势与任务(二)[J].中国信息化,2016(9):7-13.

AN X P.Situation and task of deepening integrated development of manufacturing industry and Internet(Ⅱ)[J].China Information Technology,2016(9):7-13.

[19]陈端,张涵,聂玥煜,等.我国国家数字竞争力现状与痛点[J].经济,2019(7):98-101.

CHEN D,ZHANG H,NIE Y Y,et al.Current situation and pain points of national digital competitiveness[J].Economy,2019(7):98-101.

[20]张昕蔚.数字经济条件下的创新模式演化研究[J].经济学家,2019(7):32-39.

ZHANG X W.Research on the evolution of innovation model under the condition of digital economy[J].Economist,2019(7):32-39.

[21]余伟,何煦.数字经济发展对企业绿色技术创新的影响研究:基于异质性环境规制工具的门槛效应分析[J].科技与管理,2023(1):13-23.

YU W,HE X.The impact of digital economy development on enterprise green technology innovation:Threshold effect analysis based on heterogeneous environmental regulation tools.Science and Management,2023(1):13-23.

[22]孙英杰,林春.“互联网+”对金融资源配置效率的影响:基于省级面板数据的经验分析[J].大连理工大学学报(社会科学版),2019(6):28-36.

SUN Y J,LIN C.The impact of “Internet Plus”on the efficiency of financial resource allocation:An empirical analysis based on provincial panel data.Journal of Dalian University of Technology (Social Science Edition),2019(6):28-36.

[23]宋洋.经济发展质量理论视角下的数字经济与高质量发展[J].贵州社会科学,2019(11):102-108.

SONG Y.Digital economy and highquality development from the perspective of economic development quality theory.Guizhou Social Sciences,2019(11):102-108.

[24]溫忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731-745.

WEN Z L,YE B J.Mediation effect analysis:Development of methods and models[J].Advances in Psychological Science,2014(5):731-745.

[25]陈晓霓.创新驱动对产业结构升级的影响分析[D].兰州:兰州财经大学,2021.

CHEN X N.Analysis on the impact of innovation Drive on industrial structure upgrading[D].Lanzhou:Lanzhou University of Finance and Economics,2021.

[26]徐德云.產业结构升级形态决定、测度的一个理论解释及验证[J].财政研究,2008(1):46-49.

XU D Y.A theoretical explanation and verification of industrial structure upgrading form determination and measurement[J].Fiscal Research,2008(1):46-49.

[27]柴跃廷.数字经济的度量与评估[J].中国信息界,2018(4):59.

CHAI Y T.Measurement and evaluation of digital economy[J].China Information Industry,2018(4):59.

[28]李英杰,韩平.数字经济发展对我国产业结构优化升级的影响:基于省级面板数据的实证分析[J].商业经济研究,2021(6):183-188.

LI Y J,HAN P.The impact of digital economy development on the optimization and upgrading of Chinese industrial structure:An empirical analysis based on provincial panel data[J].Business Economics Research,2021(6):183-188.

[29]管琳娜.基于空间溢出效应的金融资源配置效率对产业结构升级的影响研究[D].北京:中国矿业大学,2020:1.

GUAN L N.The impact of financial resource allocation efficiency on industrial structure upgrading based on spatial spillover effect[D].Beijing:China University of Mining and Technology,2020:1.

[编辑:厉艳飞]

Research on the impact of digital economy development on industrial structure upgrading:Empirical analysis based on spatial lag model

LI Feng, WU Yanhua

(School of Economics and Management, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China)

Abstract:In the period of the 14th FiveYear Plan, China has entered a new stage of development, and its economy has shifted from a stage of highspeed growth to a stage of highquality development. The economy is in a critical period of transforming the development mode, optimizing the economic structure and transforming the growth drivers. The upgrading of industrial structure is the foothold and strength point of the evolution of highquality economic development. The government Work Report of The State Council in 2021 listed “accelerating the pace of industrial upgrading” as one of the main achievements of the 13th FiveYear Plan period. On February 3, 2021, the executive meeting of The State Council proposed “promoting industrial upgrading by deepening reform and opening up”. However, the current international political and economic pattern is undergoing profound adjustment, global economic and social development is facing multiple uncertainties, the international division of labor of industries is facing profound adjustment and will lead to increasingly fierce international competition, and the industrial upgrading and economic transformation of catchup developing countries are facing severe challenges. Therefore, adapting to new economic growth points in the new era and constantly exploring and exploring new strategic opportunities are the key issues that need to be solved to promote the upgrading of our industrial structure.Digital economy as a new economic form, digital technology to drive the digital revolution and industrial transformation, will bring great changes in economic and social development. “The digital economy is highly innovative, highly permeable and widely covered. It is not only a new economic growth point, but also a fulcrum for transforming and upgrading traditional industries. It can become an important engine for building a modern economic system.” In 2020, the scale of digital economy has reached 39.2 trillion yuan, accounting for 38.6% of GDP. Among them, the scale of digital industrialization reached 7.5 trillion yuan, and the process of industrial digitalization continued to accelerate, reaching 31.7 trillion yuan. Digital economy has brought the innovation of production factors, replacing traditional production factors with digital information and knowledge innovation, enabling the transformation and upgrading of traditional industries through digital technology, promoting the improvement of production efficiency of traditional enterprises, and promoting the optimization and upgrading of industrial and economic structure. In view of this, this paper measures the development of digital economy from the three core dimensions of “digital infrastructure, digital industrialization and industrial digitalization”, analyzes the impact of digital economy on the upgrading of industrial structure and its spatial effect, with a view to break through the shackles of digital technology, leading the upgrading of industrial structure, reshaping the innovation map and economic structure.It provides theoretical basis and reference for the realization of our economic quality reform. The digital economy has become a new engine to improve quality and efficiency, transformation and upgrading. Based on the panel data of 30 provinces(districts, cities) from 2013 to 2020, this paper constructs an indicator system of digital economy development from “digital infrastructure, digital industrialization and industrial digitalization”, establishes a spatial lag model, and empirically analyzes the impact of digital economy on industrial structure upgrading and its regional differences. The results show that digital economy plays a positive role in promoting the whole digital technology, and can effectively promote the rationalization and upgrading of industrial structure through technological innovation. It can only promote the rationalization of industrial structure through the allocation efficiency of financial resources. The impact of digital economy on the upgrading of industrial structure is heterogeneous. In terms of the spatial spillover benefit of industrial upgrading, the eastern region is larger than the central and western region, and the spillover effect of rationalized space in eastern and central regions is stronger.

Keywords:digital economy; upgrading of industrial structure; spatial spillover effect