新发展格局下乡村振兴水平的时空差异及其影响因素

2023-06-12张明斗

张明斗,周 川

(1.东北财经大学 经济学院,辽宁 大连 116025; 2.东北财经大学 经济与社会发展研究院,辽宁 大连 116025)

一、引言

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局是我国经济社会发展的重大战略任务,全面推进乡村振兴、促进城乡区域均衡协调是构建新发展格局的应有之义。长期以来,受制于城乡二元结构体制,中国的城乡割裂问题普遍存在,城市偏向的发展战略[1]、过快的城镇化速度[2]扩大了城乡差距,经济结构愈发失衡,部分地区由此患上了严重的“乡村病”。同时,城乡经济循环不畅、需求结构与生产结构错位以及乡村有效供给能力不足等问题日益凸显,由此引发乡村发展主要任务向“畅通城乡区域经济循环和乡村高质量发展”的转变。在这一转变下,党的十九大作出实施“乡村振兴”战略的决策部署,并逐渐将“三农”的工作重心历史性转向全面推进乡村振兴战略,以此来系统性解决“三农问题”。党的二十大报告进一步明确指出“坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动”的发展方向,借此全面推动乡村振兴,构建城乡新发展格局。作为统领未来国家现代化进程中农业农村发展的根本战略[3],乡村振兴以乡村偏向为战略导向来纠正以往城市偏向发展惯势[4],已构成不断增强乡村自主发展能力和可持续发展能力,加快完成农业农村现代化的重大举措。走出一条中国特色乡村振兴道路,打破城乡二元结构体制,不仅是面对乡村衰落这一世界性难题的及时响应,也是适应新发展格局下城乡经济高质量发展的需要。因此,在全国上下贯彻落实乡村振兴战略的新时代背景下,系统性构建出乡村振兴的综合评价指标体系,明确当前中国乡村振兴发展状况,剖析其时空差异特征及影响因素,对于打破乡村发展困境,因地制宜推进乡村振兴具有重要理论和现实意义。

目前,已有关于乡村振兴的研究主要体现在乡村振兴的理论内涵、乡村振兴水平的测度、乡村振兴的影响因素三个方面。一是关于乡村振兴的理论内涵,张海鹏等认为,乡村振兴蕴含着马克思主义理论中农村发展和城乡融合发展的思想,同时也继承了中国共产党人的农村发展思想[5];何仁伟认为,区域空间结构理论也是乡村振兴的重要基础理论,该理论可以为乡村振兴的空间实施路径提供清晰逻辑[6];刘彦随指出,乡村振兴的对象是乡村地域系统,其核心在于遵循城乡发展规律、实现乡村系统振兴[7];而李玉恒等从乡村弹性视角指出,乡村振兴的核心要义在于把握乡村地域系统演化过程与规律,深入揭示乡村内部系统与外界环境系统交互作用的模式及其机理,并进一步提出问题导向的乡村振兴路径与保障措施[8]。二是关于乡村振兴水平的测度,杜国明等以东北黑土区典型县域(拜泉县)为例,构建了村域乡村振兴指标体系,结果显示拜泉县乡村振兴水平呈现出“金字塔”结构,整体水平较低,且在空间上表现出以县城为核心的圈层式分布特征[9];郭远智等通过构建县域指标体系对2017年中国乡村振兴水平进行测度,结果表明乡村振兴水平在空间上呈现出明显的东中西地域分异,并具有显著的集聚特征[10];张旺等测算了中国省域层面上的乡村振兴水平,研究发现中国整体水平偏低但呈递增态势,四大区域中东部地区遥遥领先,为高值集聚区,而中西部和东北地区均在全国均值之下,为低值集聚区[11]。三是关于乡村振兴的影响因素,Terluin认为农村发展是全球力量和地方反应相互作用的结果[12];Neumeier基于社会创新过程模型,指出社会创新的缺乏是制约农村发展的重要因素[13];朱纪广等通过构建城镇化对乡村振兴系统发展水平的回归模型,发现城镇化对乡村振兴具有显著的促进作用,且相较于人口城镇化和土地城镇化,经济城镇化对乡村振兴的作用更为重要[14];王彩艳等探讨了城市群多中心空间结构对乡村振兴的影响,发现城市群多中心空间结构可以通过集聚效应和扩散效应影响乡村振兴[15]。

纵观现有研究可以看出,尽管学者们对乡村振兴的理论内涵进行了深入解读,并从不同区域层面对乡村振兴水平进行了测度与研究,但对于乡村振兴水平空间差异方面的探讨仍有待丰富,尤其是空间差异到底有多大,空间差异的来源是什么,空间差异又受哪些因素的影响,这些问题在城乡区域协调发展的愿景下亟待我们做出解答。因此,本文在对乡村振兴水平进行综合评价的基础之上,对其空间差异进行测算与分解,并探讨了影响空间差异的相关因素。相对于已有研究,本文可能的边际贡献在于:一是依据乡村振兴的战略内涵和理论依据,科学构建其评价体系,综合研判乡村振兴水平的时间差异特征,进而厘清乡村振兴发展的时序脉络,为提高乡村振兴水平提供现实参照;二是在明确出我国乡村振兴水平的空间差异基础之上,运用Dagum基尼系数方法对其差异来源展开探讨,系统诊断出我国乡村振兴水平空间差异的内在成因,进而为区域差异化政策制定提供参考;三是基于QAP回归方法,从差异性视角出发对我国乡村振兴水平空间差异的影响因素进行实证分析,明确出空间差异的形成机制,以期为缩小空间差异提供理论借鉴和政策制定依据。

二、指标体系构建、研究方法与数据来源

(一)指标体系构建

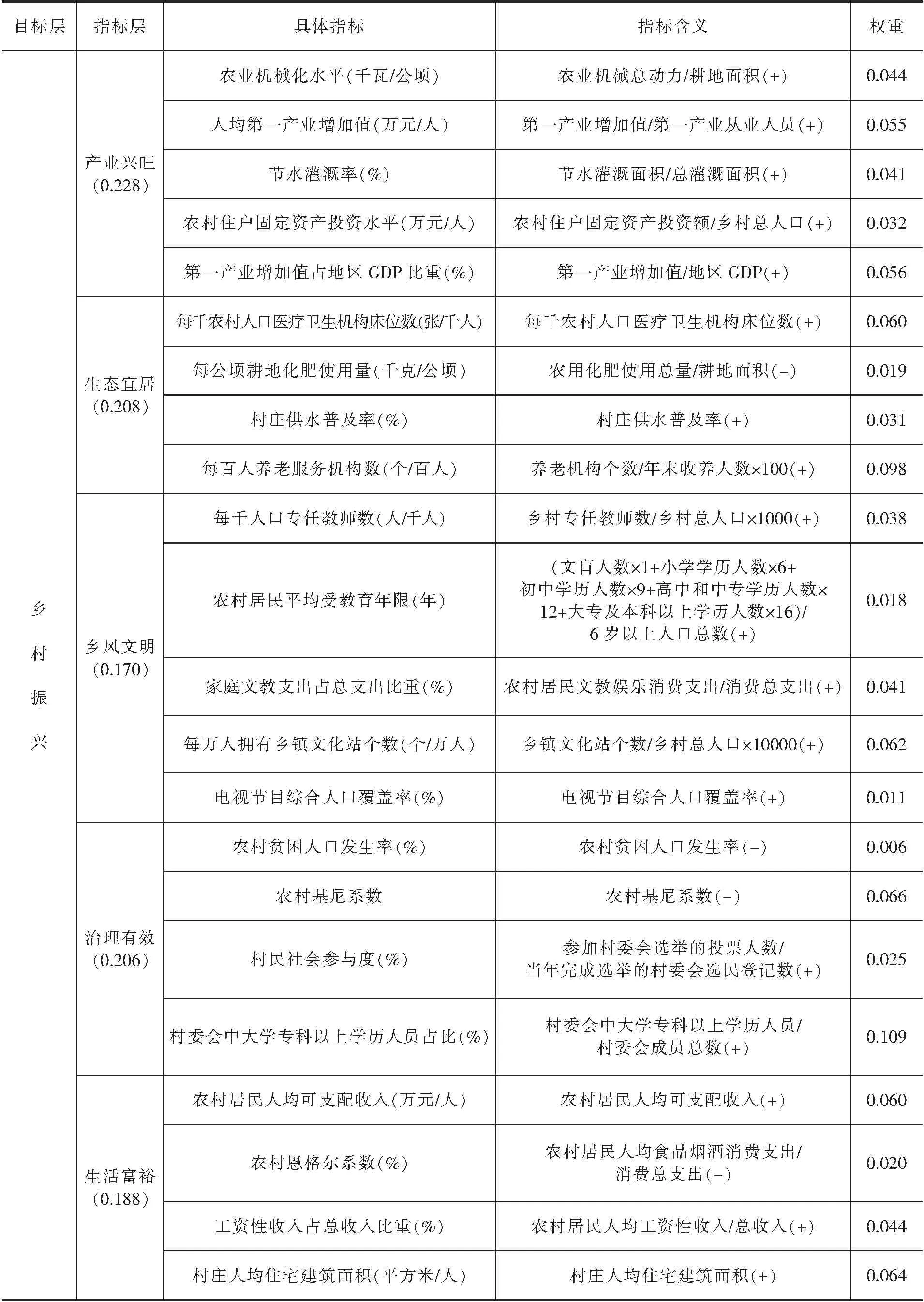

本文基于乡村振兴的理论内涵,并参考相关研究成果[16-18],从产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效与生活富裕五个维度构建出乡村振兴水平的综合评价指标体系。最后运用熵值法计算出指标权重,并由标准化处理后的数据与指标权重求得综合评价得分。具体指标体系与权重如表1所示。

表1 乡村振兴水平的综合评价指标体系

(二)研究方法

1.熵值法

熵值法是一种客观指标权重测度的方法,根据指标数据本身特性来决定指标权重,消除了人为决定权重时主观因素的影响。故此,本文运用熵值法对指标体系赋权并测度乡村振兴水平。熵值法的具体计算步骤如下:

(1)对指标数据进行标准化处理:

对于正向指标,计算公式如式(1)所示:

(1)

对于负向指标,计算公式如式(2)所示:

(2)

(2)将各指标同度量化,计算第l项指标下,省份q占该指标比重(uql):

(3)

(3)计算第l项指标熵值(el):

(4)

式中,a=1/ln(n),el≥0。

(4)计算第l项指标的差异系数(gl):

gl=1-el

(5)

(5)对差异系数归一化,计算第l项指标的权重(Wl):

(6)

(6)计算综合评价得分(Uq):

(7)

2.Dagum基尼系数及其分解法

Dagum基尼系数是一种由Dagum提出的按子群分解的方式对空间差异进行分解的方法[19],不仅能够有效解决空间总体差异的来源问题,同时能够描述子样本的分布状况,并通过识别超变密度克服子样本间交叉重叠问题[20]。本文运用Dagum基尼系数及其分解法来探究中国乡村振兴水平的空间差异及来源,以诠释乡村振兴的区域均衡发展程度。Dagum基尼系数及其分解法的计算公式为:

(1)计算总体基尼系数(G):

(8)

(2)计算单个区域内基尼系数(Gjj):

(9)

(3)计算两个不同区域间基尼系数(Gjh):

(10)

(4)计算区域内差异贡献、区域间差异贡献和超变密度贡献。

在将四大区域的乡村振兴水平均值从大到小排序后,可将总体基尼系数分解为区域内差异贡献(Gw)、区域间差异贡献(Gnb)和超变密度贡献(Gt)三部分,计算公式为:

(11)

(12)

(13)

3.QAP分析方法

QAP(Quadratic Assignment Procedure),称为二次指派程序法,是一种通过对矩阵数据随机置换来分析矩阵间关系的非参数检验方法,其优点在于不受变量自相关和多重共线性约束[21]。中国乡村振兴水平空间差异的影响因素之间往往不相互独立,利用传统最小二乘法进行回归可能会使模型存在较为严重的多重共线性问题,导致最终结果出现误差。为避免上述情况,本文采用QAP回归分析来探究乡村振兴水平空间差异的影响因素。QAP回归分析的一般模型如式(14)所示:

Y=f(X1,…,XN)

(14)

式中,Y表示因变量差异矩阵,Xi(i=1,2,3,…,N)表示对因变量差异产生影响的各类自变量差异矩阵。

(三)数据来源

本文以2011年—2020年中国30个省(市、区)(由于西藏及港澳台数据缺失,暂不列入研究范围)为研究样本,重点分析了乡村振兴水平的时间差异特征、空间差异特征及其影响因素,其数据来源于2011年—2021年《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国民政统计年鉴》《中国水利统计年鉴》《中国农村贫困监测报告》及各省(市、区)统计年鉴。部分缺失数据采用线性插值法补齐。其中,由于2020年中国现行农村贫困标准下的农村贫困人口全部脱贫,故将2020年各地区贫困发生率全部记为0。

三、实证结果分析

(一)乡村振兴水平的时间差异特征

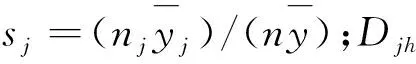

依据前文建立的综合指标体系,本文利用熵值法测算了2011年—2020年全国30个省(市、区)的乡村振兴水平(见表2)。总的来看,中国乡村振兴水平整体偏低,研究期内乡村振兴水平均值最低为吉林省(0.278),最高为北京市(0.458);同时,虽然大多数省份呈现逐年增长态势,但年均增长率较低。这说明乡村振兴目前仍处于初始阶段,需要全面推进乡村振兴,以加快形成城乡新发展格局的战略支点。

表2 2011—2020年全国及主要地区的乡村振兴水平

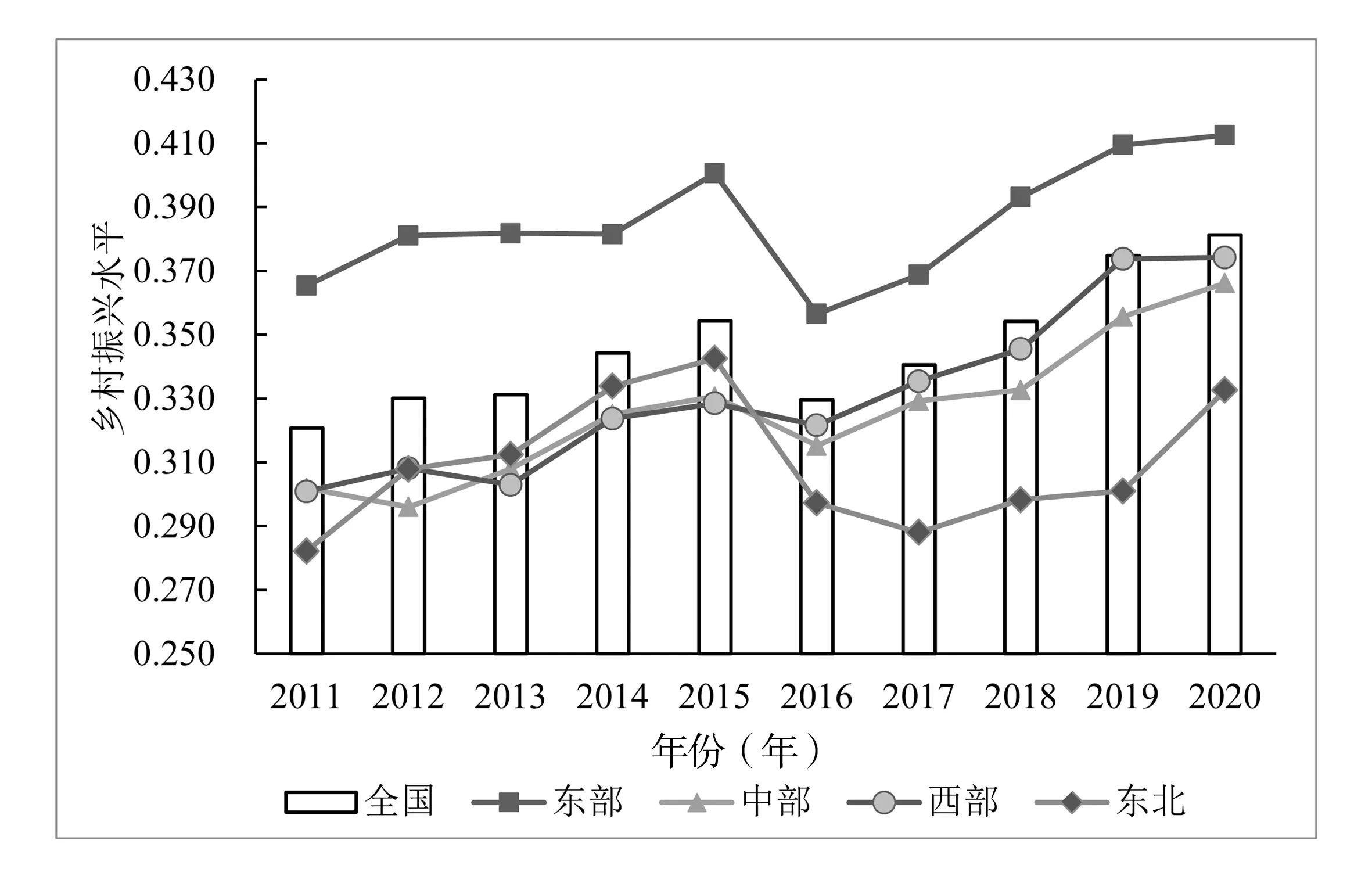

在对研究期内各省份乡村振兴水平测算的基础上,本文绘制出全国及东部、中部、西部和东北地区乡村振兴水平均值的时序变化图(见图1)。可以看出,在时序变化特征方面,2011年—2020年,中国乡村振兴水平总体呈“上升—下降—上升”的波动增长趋势,年均增长率为1.94%。其中,2011年—2015年,乡村振兴水平从0.321上升至0.354。这一阶段,“新农村建设”和“美丽乡村建设”政策接替发力,助力乡村在经济发展、基础设施建设和生态环境保护等方面获得了良好格局。2015年—2016年,由于乡村发展面临的问题愈发严重,人才流失、资金投入不足等大量障碍性因素导致乡村振兴水平有所回落,全国乡村振兴水平从0.354下降至0.330。随着乡村振兴战略的提出,2017年—2020年,乡村振兴水平从0.341提升至0.381,乡村发展状况逐渐好转,并呈现较快增长趋势。这表明乡村振兴战略通过加大支持力度、畅通发展路径以及增强发展能力,促进了乡村振兴水平的全面提升。分地区来看,中国四大板块乡村振兴水平存在与全国整体水平基本一致的波动趋势,但东北地区的波动幅度较大,波动产生后恢复时间更长。该地区虽然农业资源丰富,但由于乡村地域的农业现代化进程缓慢、非农产业发展落后等原因,导致其在乡村发展出现问题后整体应对能力弱,调整周期长。

图1 中国及四大地区乡村振兴水平的时序变化

(二)乡村振兴水平的空间差异特征及其分解

1.乡村振兴水平的空间差异特征

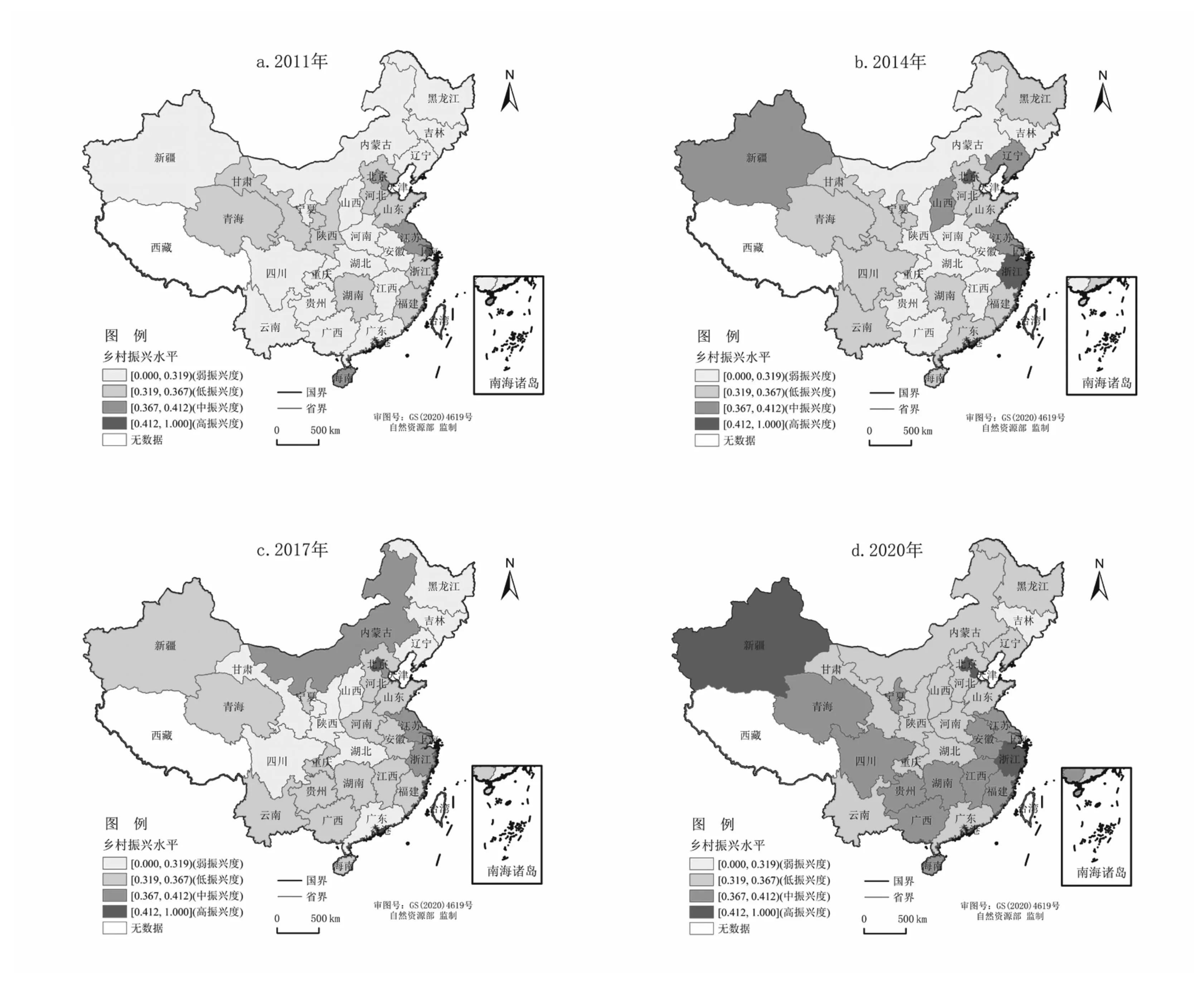

为更好地展现乡村振兴整体水平的空间演变特征与规律,本文采用自然断点法,将其划分为“弱振兴度”“低振兴度”“中振兴度”“高振兴度”四个层级,并绘制出其空间分布图(见图2)。可以看出,在空间格局演化方面,乡村振兴水平先表现出“东高西低”的分布特征,后又表现出“南高北低”的分布特征。其中,东部地区的乡村振兴水平始终高于中部、西部地区和东北地区,且北京、天津、浙江处于全国领先地位,其乡村发展具有独特优势和先进的模式。中西部地区受地域条件等因素的影响,乡村发展较为疲弱,形成了以湖北、陕西为中心的乡村振兴低值区域。但由于中国贯彻区域均衡发展理念与做法,乡村发展的重心不断向中西部地区偏移,从而使得中西部地区乡村振兴水平提升较快。根据图2a~d可以看出,大量中西部省(市、区)由“弱振兴度”转变为“低振兴度”和“中振兴度”,东西部差距呈现出缩小趋势。东北地区10年间基本处于“弱振兴度”和“低振兴度”间的不断转变之中,表明东北地区乡村发展较落后,振兴效果不显著的状况,仍需积极探索适合东北地区乡村发展的新路子,以此解决其内生增长动力不足的问题。同时,在东部地区与中西部地区差异缩小的情况下,由于“弱振兴度”向“低振兴度”的转变趋势主要表现在北方地区,而“弱振兴度”向“中振兴度”的转变趋势主要表现南方地区,从而在2020年(图2d)表现出“南高北低”的分布特征。这除了与南北方的乡村发展基础有着密切关联外,还与乡村振兴的投入水平存在紧密联系。

图2 乡村振兴水平的空间分布注:本图基于自然资源部标准地图服务系统下载的标准地图制作,审图号为GS(2020)4619号,底图无修改。

2.乡村振兴水平的空间差异分解

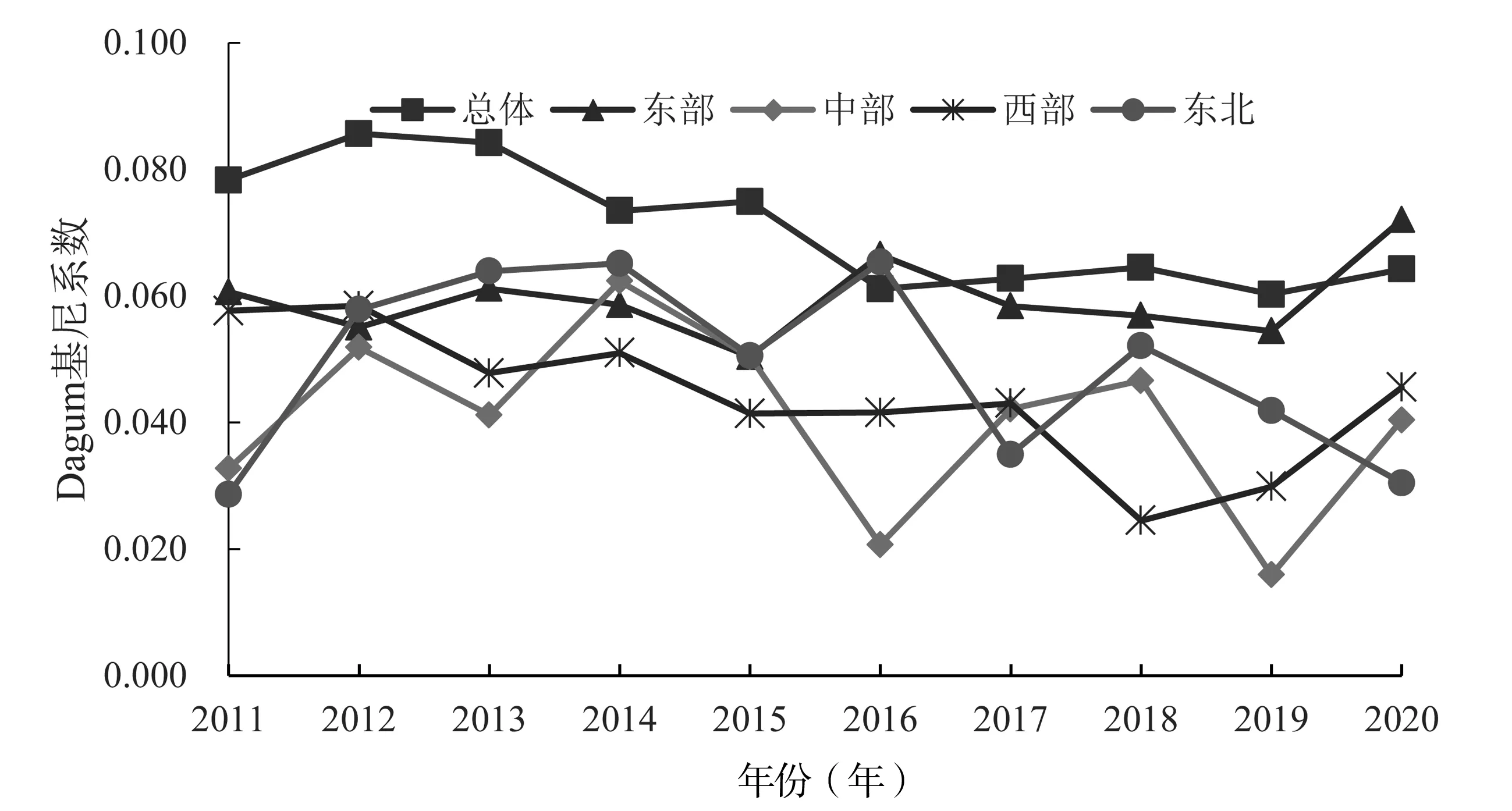

(1)总体及区域内差异。由图3可知,中国总体基尼系数在2011年—2016年呈现下降趋势,而在2016年—2020年保持相对稳定,表明中国乡村振兴水平总体差距在逐渐缩小。从四大地区来看,乡村振兴水平存在不同程度的波动。其中,东部地区乡村振兴水平基尼系数大致呈现“W”形的变化趋势,且基尼系数从2011年的0.061增加到2020年的0.072,增长率为18.03%,说明研究期内东部地区内部差异在逐渐扩大;中部地区乡村振兴水平基尼系数大致呈现“波浪”形的变化趋势,且波动幅度较大,其最大值为2014年的0.062,最小值为2019年的0.016;西部地区乡村振兴水平基尼系数大致呈现“V”形的变化趋势,其值从2011年的0.058阶梯式下降至2018年的0.024,而后上升至2020年的0.046;东北地区乡村振兴水平基尼系数大致呈现“M”形的变化趋势,2011年和2020年基尼系数分别为0.029和0.030,最大值为0.065,出现在2014年和2016年。从基尼系数的10年均值来看,四大地区区域内差异的大小次序为“东部地区>东北地区>西部地区>中部地区”,表明东部地区存在更为严重的区域内差异,而中西部地区的区域内差异相对较小。这是由于,虽然固有的区位优势使得东部地区乡村振兴整体水平高于其他地区,但乡村发展的经济基础、资源要素以及财政支持力度等在东部地区内部省份间依然存在巨大差异,使得该地区乡村振兴水平层级分化严重;而中西部地区乡村发展普遍处于起步阶段,乡村振兴水平均较低,区域内差异较小。

图3 乡村振兴水平的总体及区域内基尼系数

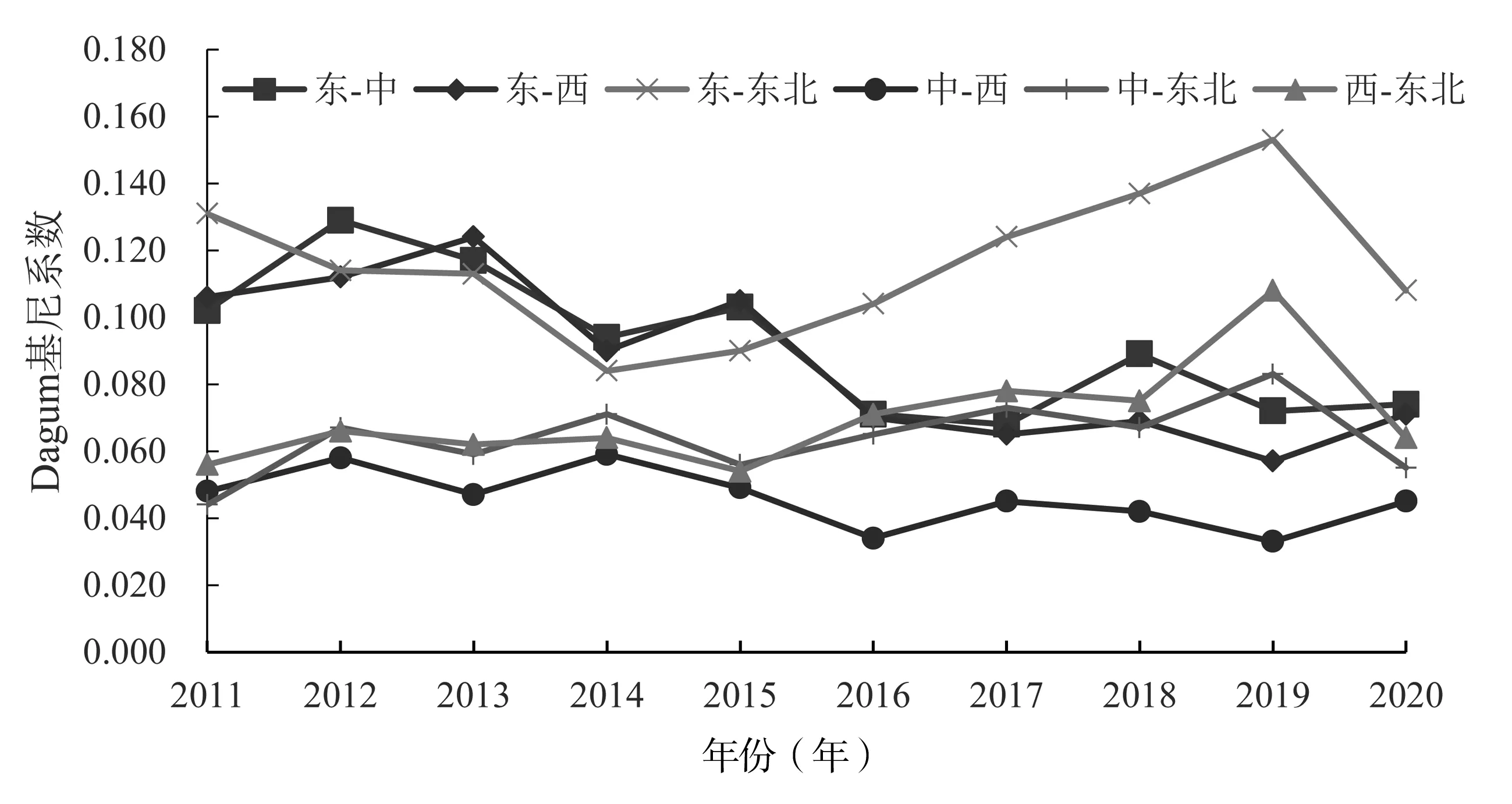

(2)区域间差异。由图4可知,东部地区与中部、西部以及东北地区形成了较大的区域间差异,经计算,研究期内其区域间基尼系数均值分别为0.092、0.087、0.116;东北地区与中西部地区间基尼系数均值相对较小,分别为0.064、0.070;而中部地区与西部地区间基尼系数均值最小,为0.046。由此可见,东部地区与其他地区乡村振兴水平差异较大,中西部地区间差异最小,表明东部地区乡村振兴水平领先较多,其乡村发展与其他三个地区拉开了较大差距,而中西部地区面临着物资匮乏、基础设施建设不完善、农业生产方式落后等问题,使得乡村振兴陷入相似困境,因而中西部间差异较小。从区域间基尼系数的变化趋势来看,东部地区与中西部地区间的基尼系数大致呈现波动下降趋势,10年间分别下降了27.45%、33.02%,表明随着国家对中西部地区乡村发展的大力投入,其乡村发展的潜力逐渐被释放出来,致使中西部地区乡村振兴水平以高于东部地区的增长速度持续提高(其中,中西部地区乡村振兴水平年均增长率为2.17%、2.45%,而东部地区为1.36%),从而使得东部地区与中西部地区间的乡村振兴水平差异逐渐缩小;东部地区与东北地区间的基尼系数呈现出“下降—上升—下降”的变化趋势;中部与西部地区间的基尼系数在0.033~0.059间波动,波动幅度较小,表明两地区间乡村振兴水平差异基本保持稳定;东北地区与中西部地区间的基尼系数变化趋势大致相同,在2011年—2019年呈现波动上升趋势,2019年—2020年出现较大幅度下降。

图4 乡村振兴水平区域间基尼系数

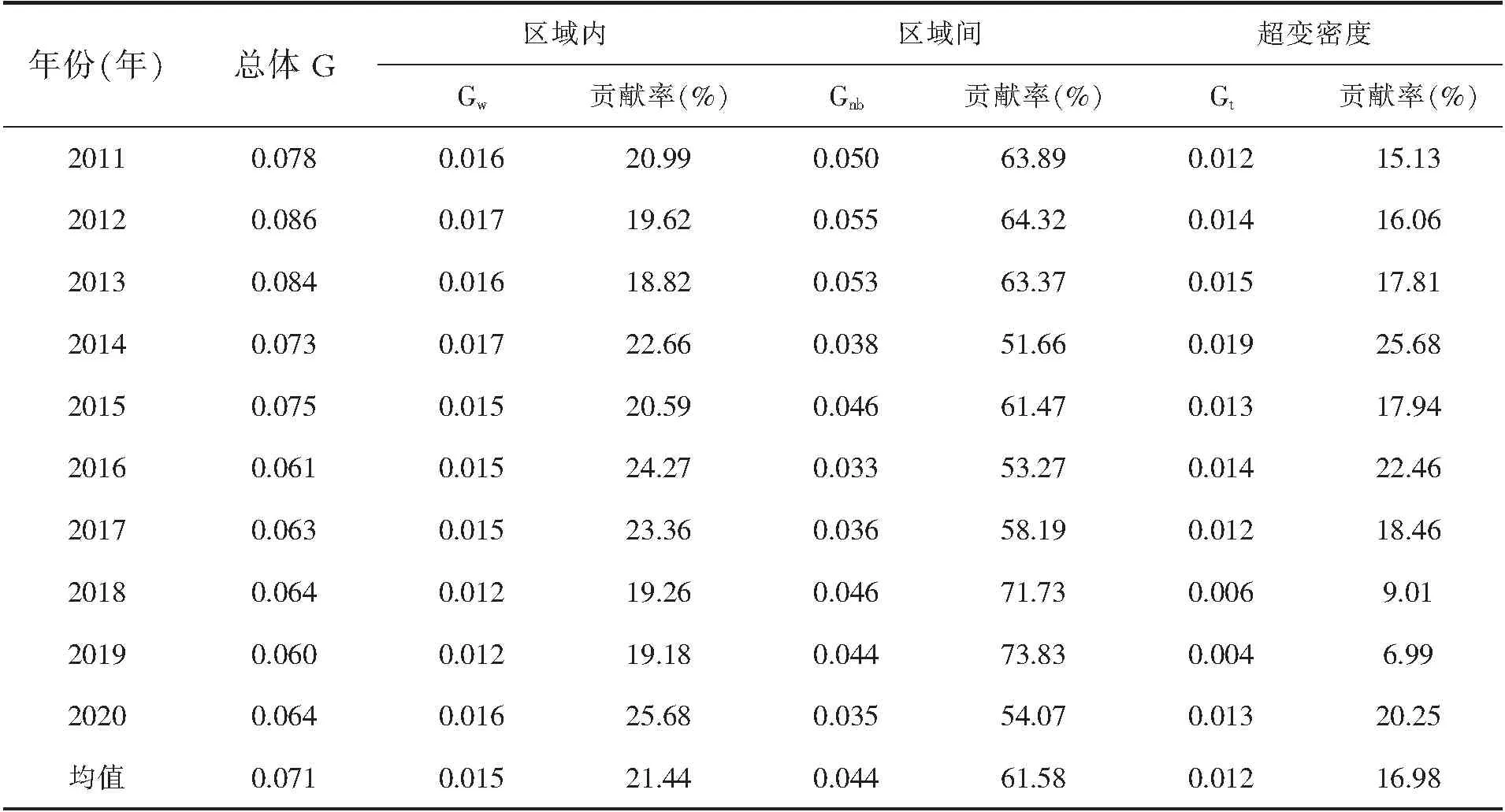

(3)空间差异来源分解。由表3可知,中国乡村振兴水平区域间差异贡献率的10年均值高达61.58%,区域内差异和超变密度平均贡献率分别为21.44%、16.98%。研究期内,区域内差异贡献率在18.82%~25.68%区间变化,基本保持稳定,区域间差异虽然变动幅度较大,但其贡献率都高于50%,而超变密度贡献率大致呈现出“上升—下降—上升”的变化趋势。故区域间差异是中国乡村振兴水平空间差异的主要来源,其原因在于:一是区位条件差异。地理位置、资源环境以及基础设施等是乡村振兴的重要影响因素,其优劣将直接影响乡村经济的发展速度与水平。二是人才资源与技术水平差异。教育资源差异以及人才流动,造成东部地区人才集聚而其他地区人才匮乏的局面,进而导致乡村振兴中创新要素的区域间差异较大。同时,技术水平差异也使得区域间乡村生产力差异不断扩张,进一步促使区域乡村发展出现分化。三是区域投资差异。不同地区乡村发展的财政投入会由于地方政府的财政实力和对乡村振兴支持力度的不同而产生较大差异,社会资本向相对发达地区的流动亦会加剧乡村资本的区域不均衡程度,进而导致乡村振兴水平区域间差异持续拉大。由此可见,乡村振兴均衡发展的重点是缩小乡村振兴水平的区域间差异,而这需要针对性提出不同区域的发展战略,促进区域间资源要素均衡配置,建立乡村振兴区域协同体系。

表3 乡村振兴水平空间差异的来源分解

(三)乡村振兴水平空间差异的影响因素分析

1.变量选取与模型构建

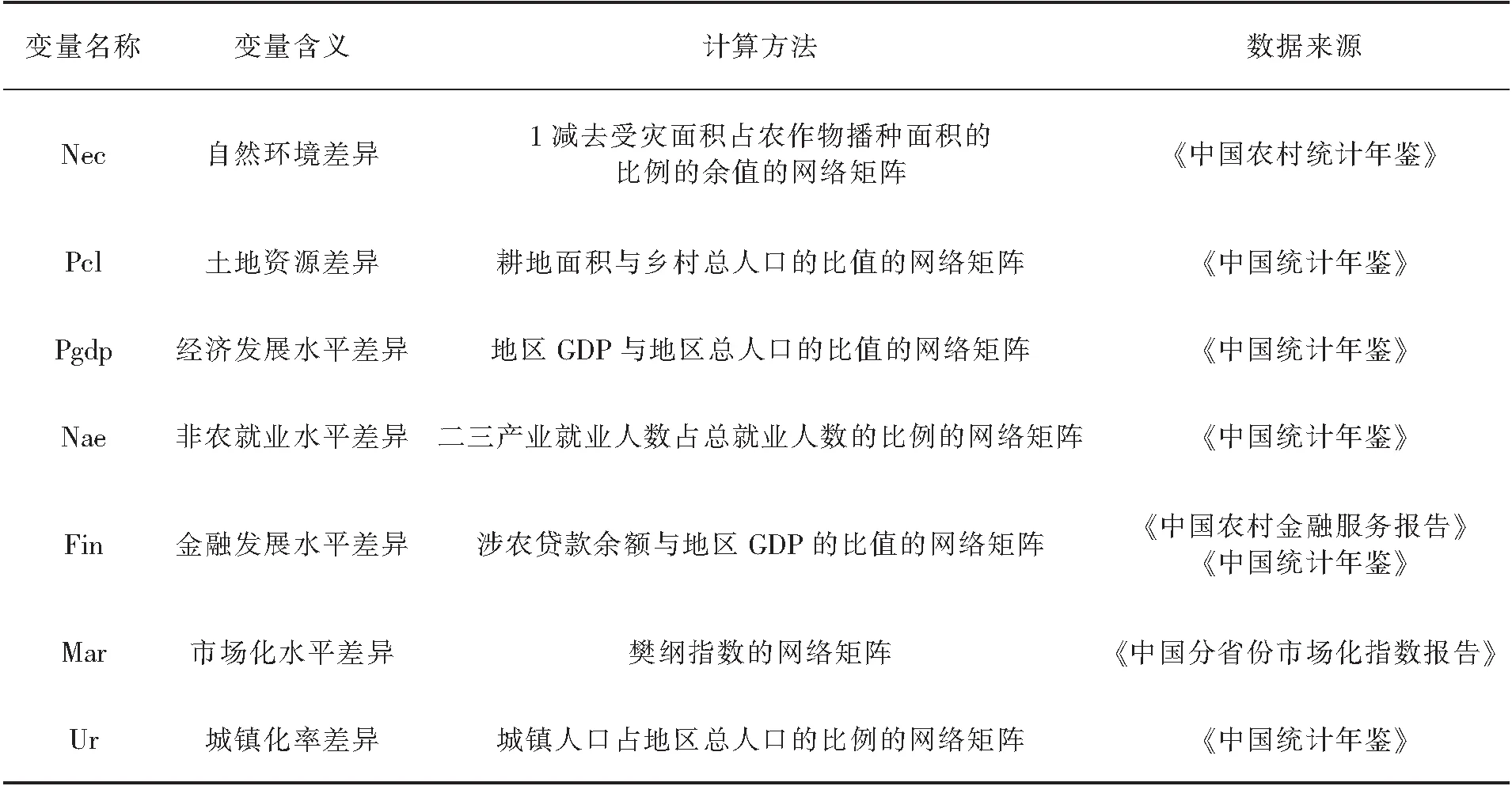

为探究中国乡村振兴水平空间差异的影响因素,参考相关研究[22-27],选取七个影响因素对乡村振兴水平空间差异进行QAP回归分析(见表4)。

表4 乡村振兴水平空间差异的影响因素及变量说明

通过建立各省(市、区)间乡村振兴水平和七个影响因素的网络矩阵来进行QAP回归分析,具体回归模型如式(15)所示:

Ru=f(Nec,Pcl,Pgdp,Nae,Fin,Mar,Urb)

(15)

式中,Ru表示乡村振兴水平空间差异,Nec、Pcl、Pgdp、Nae、Fin、Mar和Urb分别表示自然环境差异、土地资源差异、经济发展水平差异、非农就业水平差异、金融发展水平差异、市场化水平差异和城镇化率差异。

2.QAP回归分析

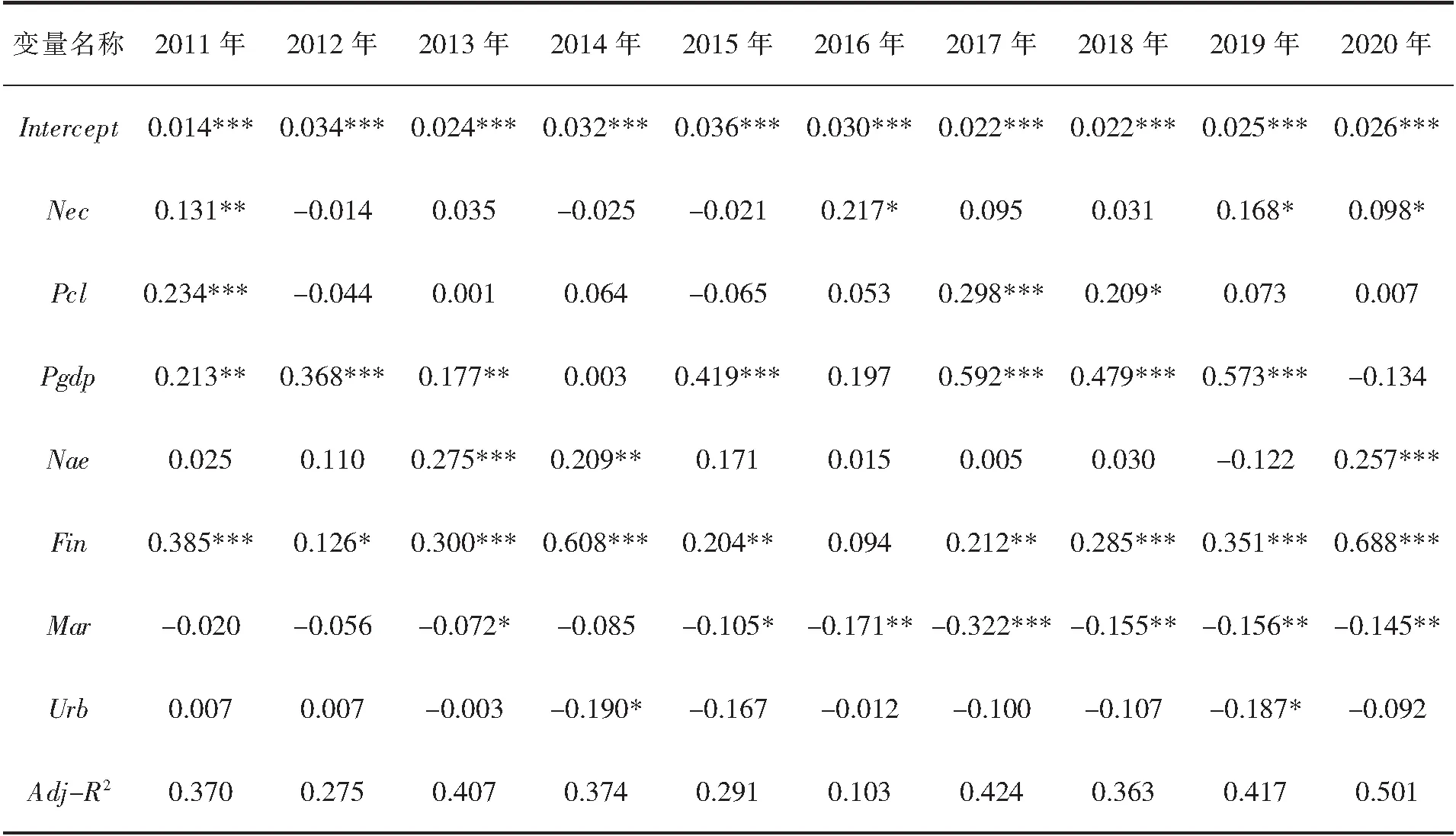

根据式(15)构建的模型,运用Ucinet软件进行回归分析,选择5000次随机置换,得到QAP回归结果(见表5)。总体来看,除2016年外,其余年份调整后的R2在0.275~0.501之间,表明此QAP回归模型的拟合优度较好,这些影响因素对乡村振兴水平空间差异具有较高解释力(见表5)。

表5 QAP回归分析结果

(1)经济发展水平差异与金融发展水平差异对乡村振兴水平空间差异有正向影响,绝大多数年份通过5%显著性检验,意味着经济发展水平差异与金融发展水平差异将会扩大乡村振兴水平的空间差异。对于经济发展水平而言,经济发达地区的政府往往拥有强大的经济实力与执政能力,在乡村基础设施建设、乡村产业培育和乡村资源利用等方面具有更大优势,且经济发达地区的非农产业也相对发达,能够带动农业经济发展,推动三产融合,促进乡村“产业兴旺”。同时,经济发达地区的技术水平、管理水平、知识创新水平等相对较高,有利于促进乡村经济转型,并减少发展过程中的生态问题,使乡村成为“生产、生活、生态”协调发展的共同体。对于金融发展水平而言,一方面,农村金融发展不仅缓解了乡村产业发展中的资金短缺问题,而且对于激发乡村主体活力,促进特色产业兴起以及构建乡村现代化经济体系具有重要作用。另一方面,农村金融发展将会优化乡村资源配置,促进农业科技进步,继而提高乡村生产力水平,增强乡村全面发展能力。因此,经济发展水平差异和金融发展水平差异将会扩大乡村振兴水平空间差异。

(2)市场化水平差异对乡村振兴水平空间差异有负向影响,绝大多数年份通过5%显著性检验,意味着市场化水平差异将会缩小乡村振兴水平空间差异。其原因在于,当前中国城乡经济体系仍处于乡村依附于城镇,而非城乡对等的发展局面,市场化虽然有助于提高资源配置效率,解决城乡间的制度壁垒与市场分割问题,但也会因为城乡交易成本的差异,促使资本等经济性生产要素向城镇集聚[28],进而造成乡村资源流失,加剧乡村发展的脆弱性。尤其在市场化转型时期,乡村经济体系可能未完全适应市场化带来的挑战,致使市场化对其产生的影响“弊大于利”。因此,市场化水平差异将会缩小乡村振兴水平空间差异。

(3)自然环境差异、土地资源差异、非农就业水平差异、城镇化率差异对乡村振兴水平空间差异没有明显影响,仅有极少数年份通过了显著性检验。可能的原因在于:在农业农村现代化背景下,自然环境与土地资源对于乡村发展的相对重要性逐渐下降,乡村经济的高质量发展更多取决于农业技术进步和发展方式转变等因素,因而其差异无法对乡村振兴水平空间差异产生明显影响;非农就业水平一定程度上表征了农业劳动力向非农产业转移的能力,但这种劳动力转移可能更多地表现在乡村向城镇的转移,而非乡村内部产业间的转移,对于乡村产业结构优化作用较小,故其差异对乡村振兴水平空间差异的影响也不明显;城镇化和乡村振兴是一体两面、密不可分的,但碍于城乡二元结构的存在,城镇化率差异与乡村振兴水平空间差异并未产生稳定的相关性,二者间有机联系仍未形成。

四、结论与建议

本文以中国30个省(市、区)为研究样本,运用熵值法综合测算出2011年—2020年的乡村振兴水平,且明确出其时空差异特征;并基于Dagum基尼系数分解法揭示了乡村振兴水平空间差异的来源,在此基础上运用QAP回归分析法对乡村振兴水平空间差异的影响因素进行重点探讨,研究结论如下:一是研究期内,乡村振兴水平呈现波动式上升趋势,且在2017年乡村振兴战略实施之后快速增长。同时,乡村振兴水平展现出“东高西低”的空间分布特征,并且“南高北低”的特征也随着时间推移日渐凸显。二是乡村振兴水平的空间差异整体呈现缩小态势。从区域内差异来看,四大地区基尼系数的大小次序为“东部地区>东北地区>西部地区>中部地区”;从区域间差异来看,东部—东北间的差异最大,中部—西部间的差异最小,且东部地区与中西部地区间的基尼系数呈现波动下降趋势;从空间差异来源分解来看,区域间差异是空间差异的主要来源。三是经济发展水平差异和金融发展水平差异对中国乡村振兴水平空间差异有显著正向影响,市场化水平差异对其有显著负向影响,而自然环境状况、土地资源状况、非农就业水平和城镇化率差异没有明显的影响。

基于上述研究结论,并结合中国的实际情况,本文提出如下政策建议:一是差异化制定乡村振兴策略。对于“高振兴度”地区,要持续保持其乡村振兴领先地位,不断创新乡村振兴机制,为落后地区提供发展模式借鉴;对于“中振兴度”地区,要充分利用其固有的乡村地域资源,发展乡村本土产业,加快形成具有比较优势的特色产业,进一步丰富乡村产业业态;对于“弱、低振兴度”地区,要强化其政策支持力度,进一步探索其乡村发展的特性、问题以及路径,革除其乡村发展阻力。二是创新化促进乡村地域系统功能建设。要大力发展农村金融,持续完善农村金融服务体系,加强金融资源与乡村生产要素的有机衔接;建立具有独立功能和定位的乡村市场,加快形成城乡统一市场体系,不断缓解市场化对乡村振兴的不利影响;优化乡村产业结构,改善乡村居民就业环境,形成具有活力的乡村非农产业,借以破解乡村人才流失等问题。三是系统化构建城乡新发展格局与区域协同体系。一方面,要促进城镇化与乡村振兴有机结合,建立优势融合与功能互补的城乡区域发展体系,以构建城乡经济循环畅通的新发展格局。另一方面,深入剖析乡村振兴的动力机制,优化不同区域层次乡村振兴的发展路径,不断打破区域间乡村协同壁垒,增强乡村系统内生发展能力,以形成高质量发展的乡村区域协同体系。