不同坐姿下乘员生物力学损伤分析*

2023-06-12丁晓雅徐陈运谷先广

丁晓雅 徐陈运 谷先广

(1.奇瑞新能源汽车股份有限公司,芜湖 241003;2.合肥工业大学,合肥 230009)

1 前言

随着自动驾驶技术的日趋成熟,未来,乘员在驾乘过程中必将解放双手,坐姿将越来越随意、方便。然而,一旦出现紧急制动情况并发生碰撞事故,不同坐姿下的乘员受惯性的影响产生离位位移后,极易出现与安全带、安全气囊等约束系统部件触发不匹配的现象,从而带来乘员损伤风险,因此需要进行约束系统优化,使其能采取针对性防护措施。

曹立波等[1]研究了正面碰撞条件下人体差异对乘员损伤风险的影响,结果表明,不同体型的乘员坐姿不同,导致驾驶员损伤风险存在差异。武和全等[2]分析了不同座椅朝向条件下的老年人体碰撞响应,结果表明,座椅朝向与碰撞方向呈180°时人体损伤风险最低。周青等[3]研究表明,在碰撞过程中,乘员身材、年龄和碰撞强度等对乘员损伤存在一定影响,身材矮小和老龄乘员等在碰撞过程中的损伤风险相对更大。

本文基于某乘用车建立正面100%重叠碰撞的驾驶员侧乘员约束系统模型,采用试验对标的方法验证模型的准确性,并利用该模型在不同坐姿条件下进行分析,获得最优坐姿,以降低碰撞对人体产生的损伤。

2 约束系统模型建立

本文基于MADYMO 软件建立了某乘用车正面100%重叠碰撞的驾驶员侧乘员约束系统模型,主要包括驾驶室、假人、安全带和安全气囊等,其过程包括:

a. 根据某乘用车的实车尺寸和布置搭建驾驶室模型,主要包括车体、座椅、转向系统模型等,选择采用多体或有限元进行相应部件的建模。

b. 从MADYMO 假人库中调入假人模型,对其进行位置调整和预模拟。

c.完成安全带和安全气囊建模并定位。

d.定义模型中的主要接触关系,包括驾驶室与安全带、安全气囊,假人与安全带、安全气囊之间的接触关系。

e.定义各部件的特性、载荷等,如加速度场、气囊特性等。

2.1 驾驶室模型建立

驾驶室模型中,车体模型包括地板、踏板、搁脚板、防火墙、仪表板等,座椅模型包括头枕、靠背、座垫等,转向系统包括转向盘和吸能管柱等。驾驶室模型各部件均基于多刚体方法建立,其中地板采用平面表示,其余部件采用椭球体表示。

各部件需通过运动铰链连接,模型各部件相对位置的确定与调整均需要铰链。用自由铰连接驾驶室模型与参考坐标系;搁脚板、踏板与地板、靠背和座垫之间需要一定的转动自由度,可以采用转动铰连接,模拟防火墙的侵入;防火墙与地板的连接方式为移动铰;头枕与靠背采用移动转动铰;转向管柱与转向盘、仪表板系统分别采用万向移动组合铰和移动铰连接,模拟碰撞过程中转向吸能管柱的溃缩特性,在转向管柱建模过程中定义溃缩力曲线。

2.2 假人定位

MADYMO 假人类型包括Hybrid III、Euro-SID、US-DOISID、TNO10 等,按照单元类型分为多面体(Facet)、椭球体(Ellipsoid)和有限元(Finite)假人。本文使用既能保证模型有效性,又具有较高计算效率的Hybrid III 型第50 百分位男性椭球体假人。在建立驾驶室模型后,将假人库中的假人导入仿真模型。

假人模型需定位在实车碰撞试验中的真实位置,先根据碰撞试验中驾驶员的初始位置参数初步调整假人身体各部位铰链的位置和角度,使其与实际位置大体一致,此时假人与座椅未达到静平衡,为符合真实性,必须应用预模拟(Pre-simulation)方法确定假人的位置,其过程是模拟假人在重力作用下与驾驶室的座椅贴合[4]。

3 约束系统模型验证

为确保乘员碰撞的损伤分析研究的准确性和有效性,必须对模型进行验证。本文分别从自动紧急制动(Autonomous Emergency Braking,AEB)和碰撞2个阶段对乘员运动学响应和碰撞损伤响应进行模型验证。

3.1 AEB阶段模型验证

AEB 阶段模型验证的主要方法是对假人在制动阶段的离位姿态进行对比,AEB 制动试验的数据来源于Ito等[5]搭建的能结合制动和碰撞脉冲再现完整碰撞过程的台车试验设备,试验采用Hybrid III型第50百分位男性假人。

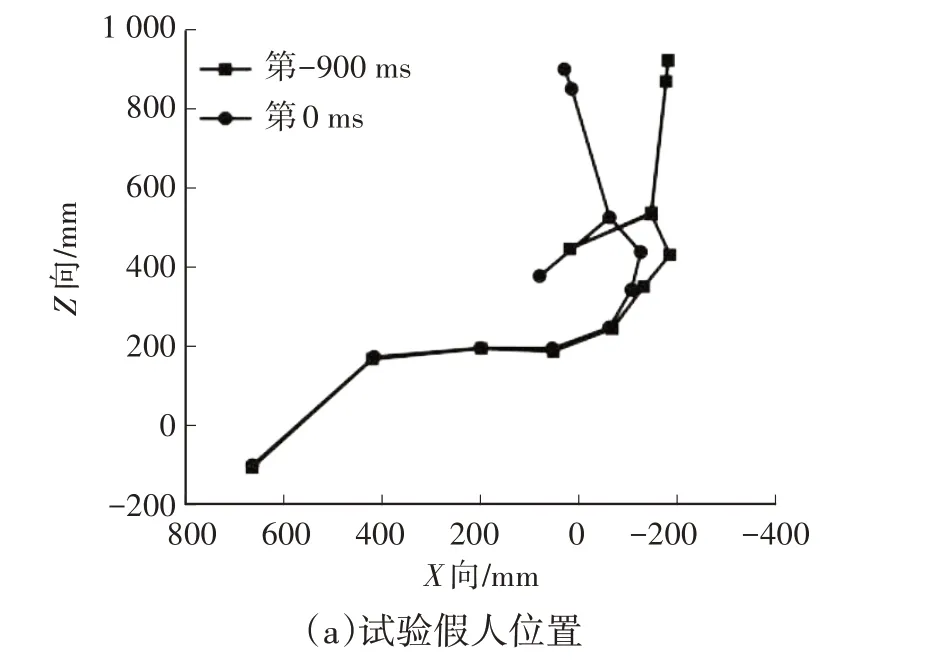

试验中,假人以标准坐姿放置在座椅上并由标准安全带约束,设定台车系统的初速度为64 km/h,以持续时间为0.8 s、制动强度为0.8g的减速度减速至48 km/h 后与障碍物发生碰撞。在仿真模型中,采用文献[6]的方法控制假人在制动阶段的前倾量,通过调整安全带卷收器的锁止时间,使制动过程中假人的位置与姿态尽量接近台车试验结果,图1 所示为制动初始时刻和制动结束时刻假人身体各部位位置标记的对比结果,由图1可以看出,制动初始时刻和制动结束时刻的假人离位程度与台车试验结果基本保持一致。

图1 仿真和试验不同时刻假人位置坐标

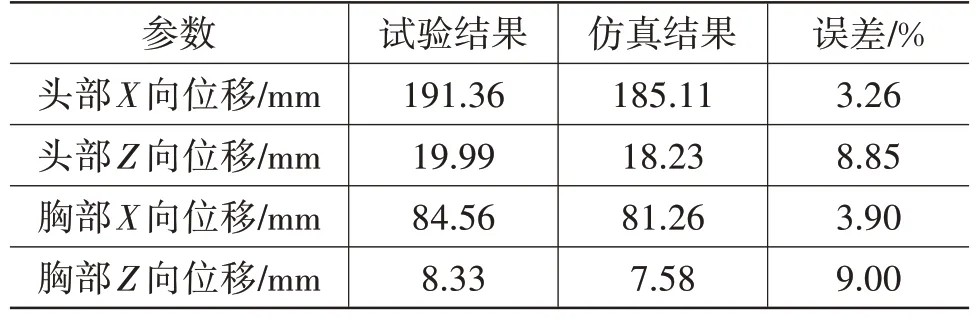

仿真结果与试验结果的对比如表1 所示,假人在制动过程中身体各部位的动态响应与台车试验结果基本一致,头部和胸部在X向和Z向的位移与试验结果的误差均在合理范围内,说明AEB 阶段的仿真结果具有较高的可信度。

表1 仿真结果与试验结果的对比

3.2 碰撞阶段模型验证

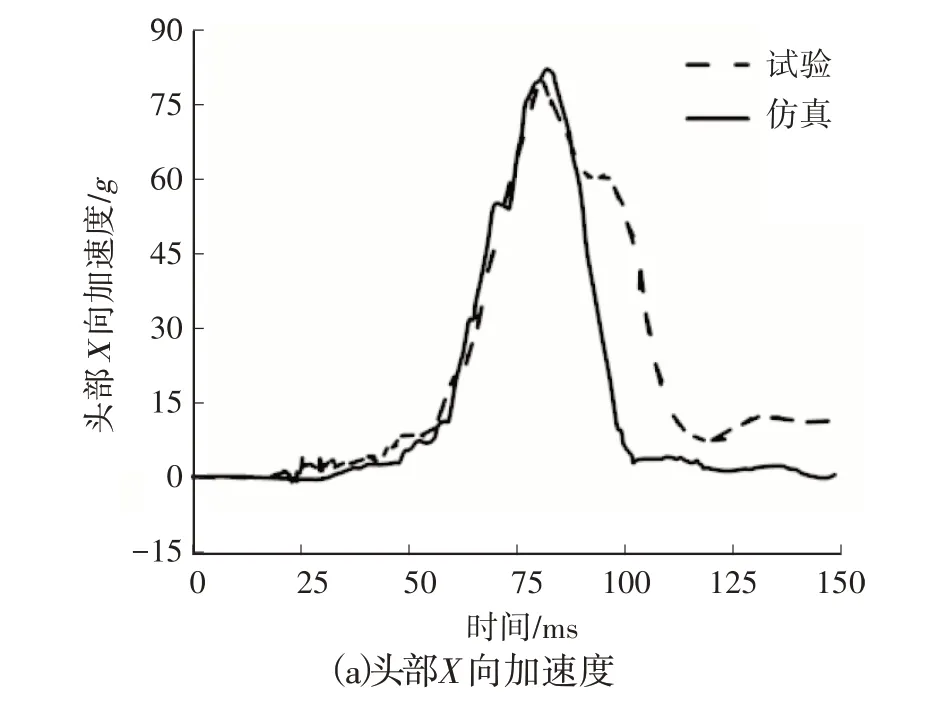

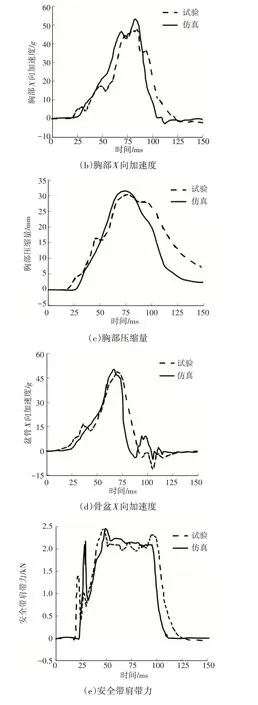

依据中国新车评价规程(China New Car Assess⁃ment Program,C-NCAP)中的正面碰撞试验开展碰撞阶段模型验证,工况为正面100%重叠刚性壁障碰撞,使用三点式安全带将第50百分位男性假人约束在座椅上,用牵引装置将汽车加载到50 km/h 与刚性墙进行碰撞。通过试验测得乘员动态响应曲线,将碰撞试验测得的B 柱加速度曲线加载到约束系统仿真模型中,设置与实车碰撞试验结果相同的输出,如图2 所示为仿真与试验获得的响应曲线的对比结果。

图2 仿真与试验的响应结果对比

从图2 中可以看出,仿真得到的头部、盆骨X向加速度和胸部压缩量曲线峰值大小和峰值时刻均与试验结果一致,仿真得到的胸部X向加速度峰值较试验结果略大,误差在合理范围内,仿真得到的安全带肩带力和腰带力曲线与试验结果在峰值、走势上基本一致。综上,仿真和试验曲线的吻合度较高,峰值误差和时间延迟均在合理范围内。

综上,本文构建的模型能很好地模拟乘员在AEB 阶段的离位响应及碰撞阶段的姿态和损伤响应,可以用于后续研究。

4 仿真设置及结果分析

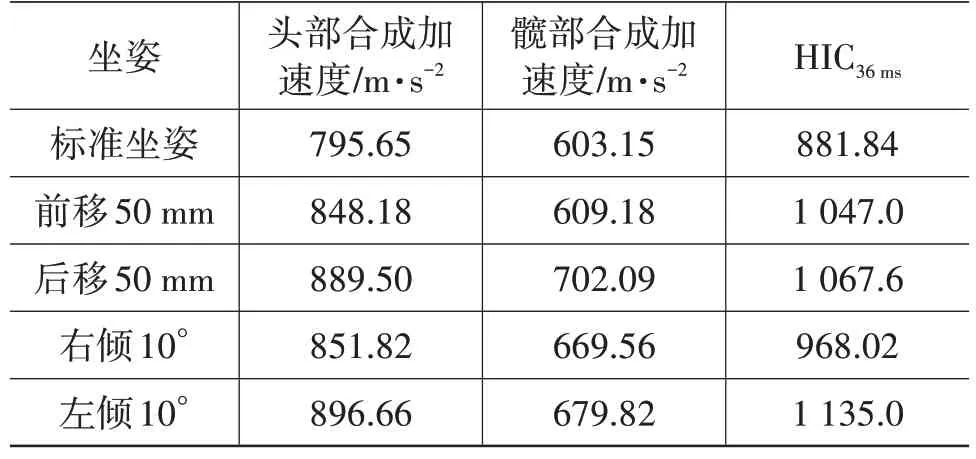

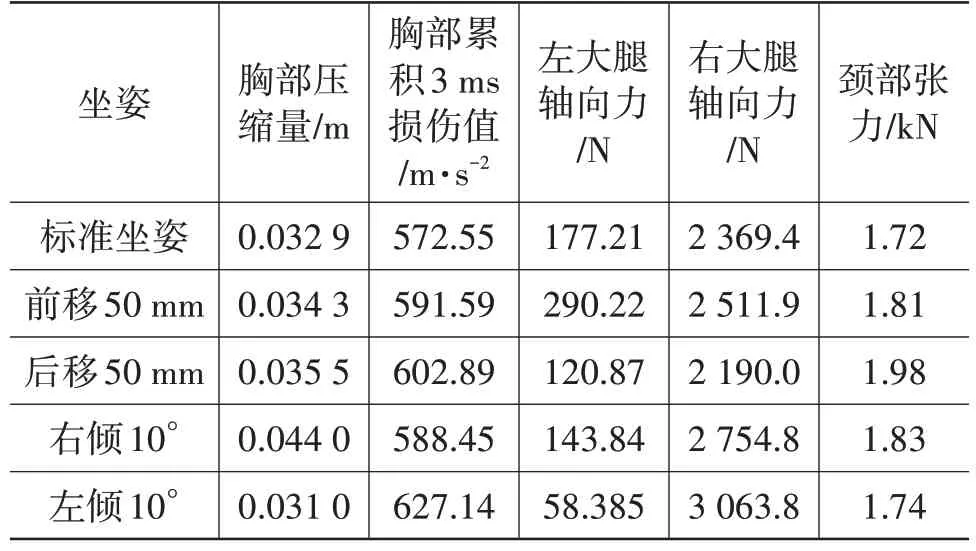

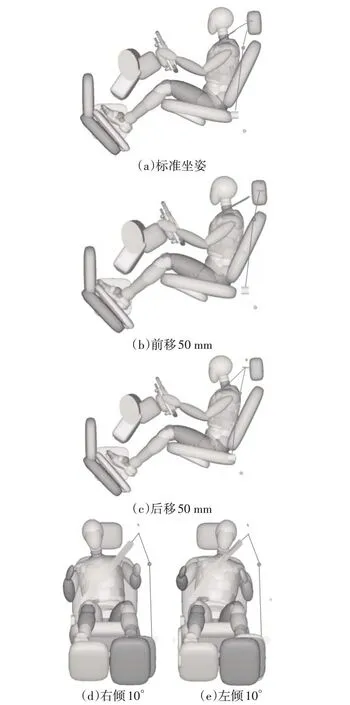

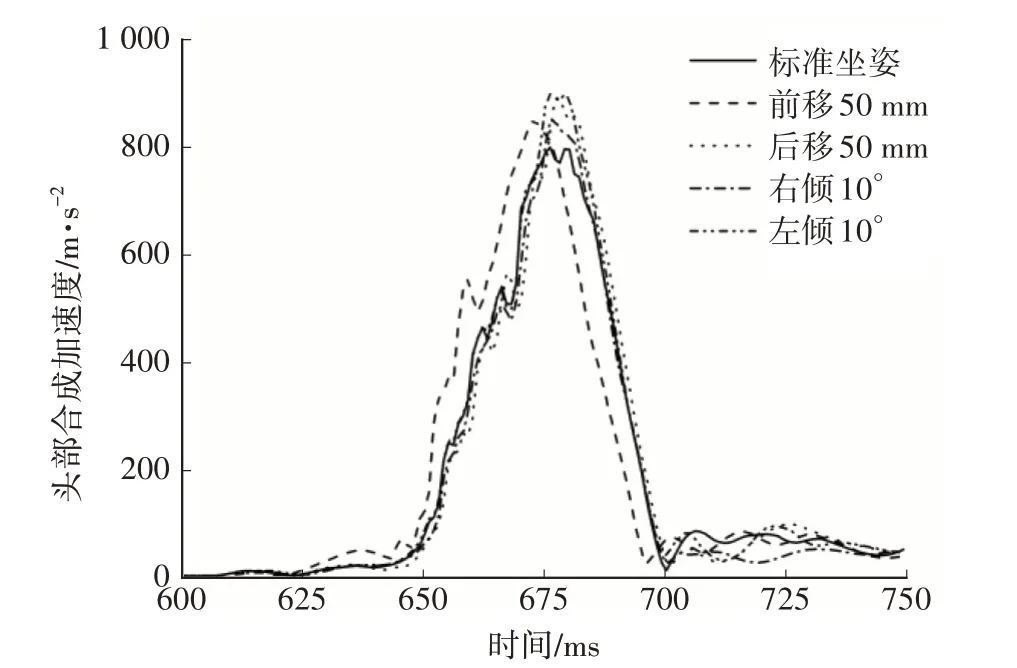

为了分析正面碰撞工况下坐姿对人体损伤的影响,本文设置5种不同的驾驶姿态,分别为标准坐姿、前移50 mm、后移50 mm、右倾10°、左倾10°。其中:标准坐姿为试验中假人坐姿;前移或后移50 mm为假人随着座椅向前或向后移动50 mm 距离;右倾或左倾10°是指假人在标准坐姿座椅位置基础上脊椎向右或左倾10°。在保证乘员正常操作和乘坐舒适的前提下,将假人固定在座椅上,通过改变座椅在车辆坐标系中的坐标以及假人躯干的倾角和位置坐标建立5 种假人的坐姿模型如图3 所示。按照图3 中的5 种驾驶姿态进行仿真,最终得到假人在不同坐姿下的损伤参数及身体各部位合成加速度峰值,如图4、表2 和表3 所示。分析假人头部和髋部的合成加速度峰值及头部伤害指数(Head Injury Criterion,HIC)可知:标准坐姿下的加速度峰值较低,而偏离标准坐姿的其他4 种坐姿加速度峰值均有所提高,其中前移50 mm 时头部与气囊的接触时间有所提前。左大腿轴向力远比右大腿轴向力小,是由于在仿真时间内,小腿与车体的距离较小,导致右大腿与车体提前接触。

表2 假人头部、髋部合成加速度峰值及HIC值

表3 假人身体损伤及受力情况

图3 假人的5种驾驶姿态

图4 头部合成加速度曲线

由表2 和表3 的数据分析可知:假人位置后移50 mm时,头部与转向盘的距离增大,头部与气囊接触时处于泄气状态,未达到最佳约束效果,头部合成加速度峰值和胸部累积3 ms 损伤值均明显增大,当胸部与转向盘碰撞接触时,气囊相较于标准姿态下泄气更多,对胸部未起到较好的保护作用,这是由于气囊在仿真时间段内离假人较远,与之碰撞时间较短,右大腿轴向力降低;假人位置前移50 mm时,颈部张力明显增大,两侧大腿轴向力均明显增大,是由于头部与转向盘的距离减小,在气囊展开过程中,假人头部与气囊提前发生接触,气囊的冲击力会加重头部损伤;假人位置右倾10°时,胸部压缩量明显增加,但胸部累积3 ms 损伤值增长不大,安全带作用的位置在假人偏右侧,身体侧倾导致头部在与气囊接触时不在最佳接触位置,从而加剧头部损伤;假人位置左倾10°时,安全带作用的位置在假人偏左,头部和髋部合成加速度明显升高,胸部压缩量有所降低,但胸部累积3 ms损伤值增大。

5 结束语

本文通过已验证的100%重叠正面碰撞驾驶员侧乘员约束系统仿真模型分析了标准坐姿、前移50 mm、后移50 mm、右倾10°和左倾10°5 种坐姿对假人各部位的损伤影响情况,得到以下结论:

a.驾驶员纵向位置变化对头部、胸部损伤风险影响较大,主要原因是驾驶员头部与转向盘之间的距离变化导致其头部过早或过晚与气囊接触,若在气囊未完全展开时接触气囊,安全气囊的快速膨胀可能对头部造成更加严重的伤害。

b.驾驶员向前或向后移动时,其颈部均具有较高的损伤风险。驾驶员腿部与膝部挡板越远,其腿部的损伤风险越高。乘员在汽车正面碰撞中保持标准坐姿时,约束系统的保护效果最理想。

c. 驾驶员向左或向右倾斜都会导致不同程度的伤害,这是由于安全带对人体胸部的约束并不理想,使头部与安全气囊的接触偏离最佳位置与时刻。乘员偏离标准坐姿越严重,约束系统对乘员的保护程度越低,汽车正面碰撞对乘员的损伤影响就越大。因此,针对未来多样化驾驶人群进行乘员智能保护系统的研发,在碰撞发生前,约束系统尽量将乘员从非标准坐姿转换成标准坐姿,可降低驾驶员的损伤。