大连岗上类型积石冢与欧亚草原石板墓文化关系研究

——兼谈萨满教在文化传播中的作用

2023-06-10宋美娇

宋美娇 田 野

(1.大连市文物考古研究所 2.辽宁师范大学历史文化旅游学院)

〔内容提要〕 通过研究夏家店上层文化与大连岗上类型积石冢和欧亚草原石板墓文化的关系,证明了岗上类型积石冢产生的变化应与石板墓文化向东南的输出有关。在相距如此之远的两种文化之间产生的交流与影响,萨满教文化在其中发挥了巨大的作用。

大连地区青铜时代积石冢在承袭新石器时代积石冢的基础上,呈现出新面貌,尤其是在春秋战国时期,以岗上、楼上墓地为代表的积石冢内开始出现石板墓。而在相同时期,欧亚草原已经大规模出现以石板墓为代表的青铜文化。两者之间是否存在内在联系?在哪些方面存在联系?本文予以探讨,如有不当之处敬请指正。

一、岗上类型积石冢与欧亚草原石板墓文化的放射状石墙(石路)

在大连地区以双砣子文化为代表的青铜文化分为三期①,在属于双砣子三期文化的于家砣头墓地之前,大连地区积石冢内部墓室的墓壁都是相互利用、相连成片的状态,成片的墓室一般呈网格状②、单列状③排列。但到了春秋战国时期,大连地区岗上④、楼上⑤积石冢开始出现各墓室之间相互独立、互不相连的状态,并且出现了呈放射状分布的石墙结构。在岗上积石冢内,这种放射状石墙保存较好,该积石冢中间高四周低,分主体和附加部分。主体部分分东、中两区,东区略呈正方形,是这个墓地的主要构成部分。墓地中规模最大的石板底墓M7位于东区的中心,并被一圈石墙围着。以M7为中心在圆圈石墙内筑有8道放射状石墙,接着又以圆圈石墙为中心,向四周筑16道放射状石墙,一直延伸到此区的边沿(图一)。主体部分的中区略呈半月形,以石板底墓M6为中心,也被这样的石墙以放射状的方式分割成若干个区域,后附加进去的西区也存在这样的石墙⑥。楼上积石冢虽然破坏严重,但发掘者认为,从M1南边和M2西南角残留的一段不规则的石块看,很可能原来也有与岗上积石冢相类似的小石墙结构,后来由于遭受破坏致使面目不清⑦。此外,在岗上墓地东侧约100米处发现一座积石冢结构与岗上墓地相同⑧,在旅顺口区江西镇小潘家村北岭发现一处构造形制与岗上墓地相同的积石冢⑨,均有青铜短茎曲刃剑出土,年代与岗上、楼上墓地相近,研究者将与岗上墓地墓制与葬制相近的青铜器墓统称为岗上类型⑩。在岗上类型积石冢中,岗上、楼上墓地有发掘报告,两者有时间先后顺序,因此,本文以这两处墓地举例论证。

上述现象在蒙古东部与外贝加尔南部地区也有发现,如在鄂嫩河流域发现一种非同寻常的石板墓布局方式:较大的墓长、宽分别为6米和4.5米,墓穴四周有放射状的石砌小路,在这些小路上,有序地分布着规模较小的石板墓。此外,在这一区域还存在其他这种由大量石板墓与石砌小路组成的遗址群。在青铜时代晚期到早期铁器时代的其他草原居民遗迹中也发现过上述遗迹,如前杭爱省呼吉尔特苏木鄂尔浑河。有俄罗斯学者认为,这种排列方式反映出石板墓文化居民中流行着一种非常特殊的宗教。

发掘者对岗上积石冢这种放射状石墙的产生并没有做过多解释,只是提到它仍属于积石冢的一种,但与将军山和于家砣头积石冢不同,并认为,放射状石墙的作用只是为了给后续建的墓室分区。但实际上后续建的墓室除M4、M11和M19外,几乎全部压在了放射状石墙之上,就如同鄂嫩河流域发现的这种“在小路上有序地分布着石板墓”的情况一样。仅有1个墓室的西区根本不需要再分区,仍旧存在这种石墙。由此看来,放射状石墙应不是起到分区的作用。岗上积石冢的东、中、西三区是在一定的时间跨度内分批建造的,放射状石墙被一直沿用,证明也应起到某种特定的丧葬作用,即以较大的墓为中心,其他较小的墓分布在放射状石墙上的现象,应与石板墓文化一样,是有意的行为。

欧亚草原石板墓文化是一支青铜时代晚期至早期铁器时代以石板墓为特征、时空范围跨度较大的考古学文化,年代为公元前13世纪—公元前6世纪。石板墓是指在较浅墓坑内葬入死者,封盖石板,墓圹上面建方形石堆,围绕石堆用石板垂直插入土中形成方形围墙的墓葬。除墓坑外,石板墓墓圹上的所有石砌物都建在当时的地面上,因此,这种巨石建筑在草原上十分醒目。石板墓主要分布于外贝加尔、贝加尔湖沿岸、蒙古中部和东部。在蒙古东部省份及外贝加尔地区东部发现的石板墓墓地规模非常大、墓葬等级很高,因此,这一区域被认为是石板墓文化分布的中心地带,其中,又以克鲁伦河下游到呼伦湖周边区域最为密集。此外,在中国的西藏、祁连山、鄂尔多斯、阴山、锡林郭勒的山麓和草原地带,以及贝加尔湖沿岸、南西伯利亚地区、杭爱山脉西坡、呼伦贝尔大草原这一范围内都发现过石板墓的踪影。

岗上积石冢年代约为公元前七八世纪,楼上积石冢略晚于岗上,处在青铜时代向铁器时代过渡时期。石板墓最为密集的区域与大连地区直线距离超过1000千米,同一时期出现用放射状石墙(石路)为纽带来连接墓室的葬制绝非巧合,因为这种葬制打破了大连地区积石冢1000多年的建造习惯。但整体上,欧亚草原石板墓文化与大连岗上类型积石冢在墓葬形制、葬俗、随葬品等方面还呈现出较大的差异性,可以确定,石板墓文化对岗上类型积石冢的影响是间接的,应是以另一种发达的文化为媒介进行传播的。

二、欧亚草原石板墓文化与夏家店上层文化的关系

夏家店上层文化是内蒙古东南部西周早期至春秋晚期一支较为发达的青铜时代文化,在长城沿线的青铜文化中占据着显著的位置,曾对西至甘宁地区、南流黄河两岸、鄂尔多斯高原,东至松嫩平原,南至燕山以南中原地带,北至蒙古地区都产生过一定的交流和影响。分布区域大致以老哈河流域和西拉木伦河流域为中心,东可达努鲁儿虎山、大凌河上游一线,西抵浑善达克沙地东缘,南至燕山腹地。夏家店上层文化所在区域正是农牧交错地带,既是南北文化格局的缓冲地带,也是文化传播的中介地带,同时也是大连地区岗上类型积石冢与欧亚草原石板墓文化主要分布区的中间地带。

夏家店上层文化墓葬形制分为石椁墓、石棺墓、土坑墓3种。石椁墓有大、中、小型之分,石棺墓和土坑墓多属小型者。大型石椁墓内出土青铜器种类丰富,有的多达几百件,甚至近千件,而随葬石器、陶器较少;小型墓内有的仅随葬1枚小铜泡,有的则无随葬品。

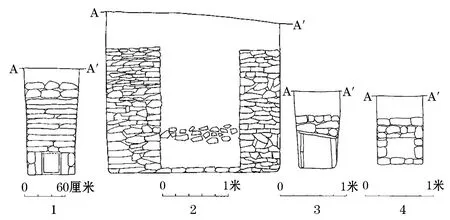

石椁墓除内置木棺,建造方式一般与石棺墓同,即先挖一个比较深的墓圹,在圹内四壁垒砌或立砌石块(石板),底部或铺有石块(石板、砾石)或不铺,上部封盖石块(石板、砾石),最后封土封石(图二)。

图二 夏家店上层文化石椁墓、石棺墓 1.石椁墓 2—4.石棺墓

欧亚草原石板墓文化中,有一种德沃尔措夫类型的墓葬,仅发现于外贝加尔东南部地区,虽与石板墓混杂在一起,但兼具多种考古学文化葬仪的特点,它们的墓圹比石板墓的墓圹深很多,且墓圹内充斥着石块,随葬品种类和数量丰富,以数量庞大的青铜制品为主,而石器、陶器则很罕见。这种类型墓葬的随葬品数量不仅比其他石板墓中多,而且大多制造工艺水平也高。德沃尔措夫类型石板墓与夏家店上层文化一些大型墓葬均有以下特点:墓圹较深,墓室由石块(石板)砌筑,随葬种类和数量丰富的青铜器,少见石器和陶器。可以证明,德沃尔措夫类型石板墓应是两种文化交流与影响的产物。

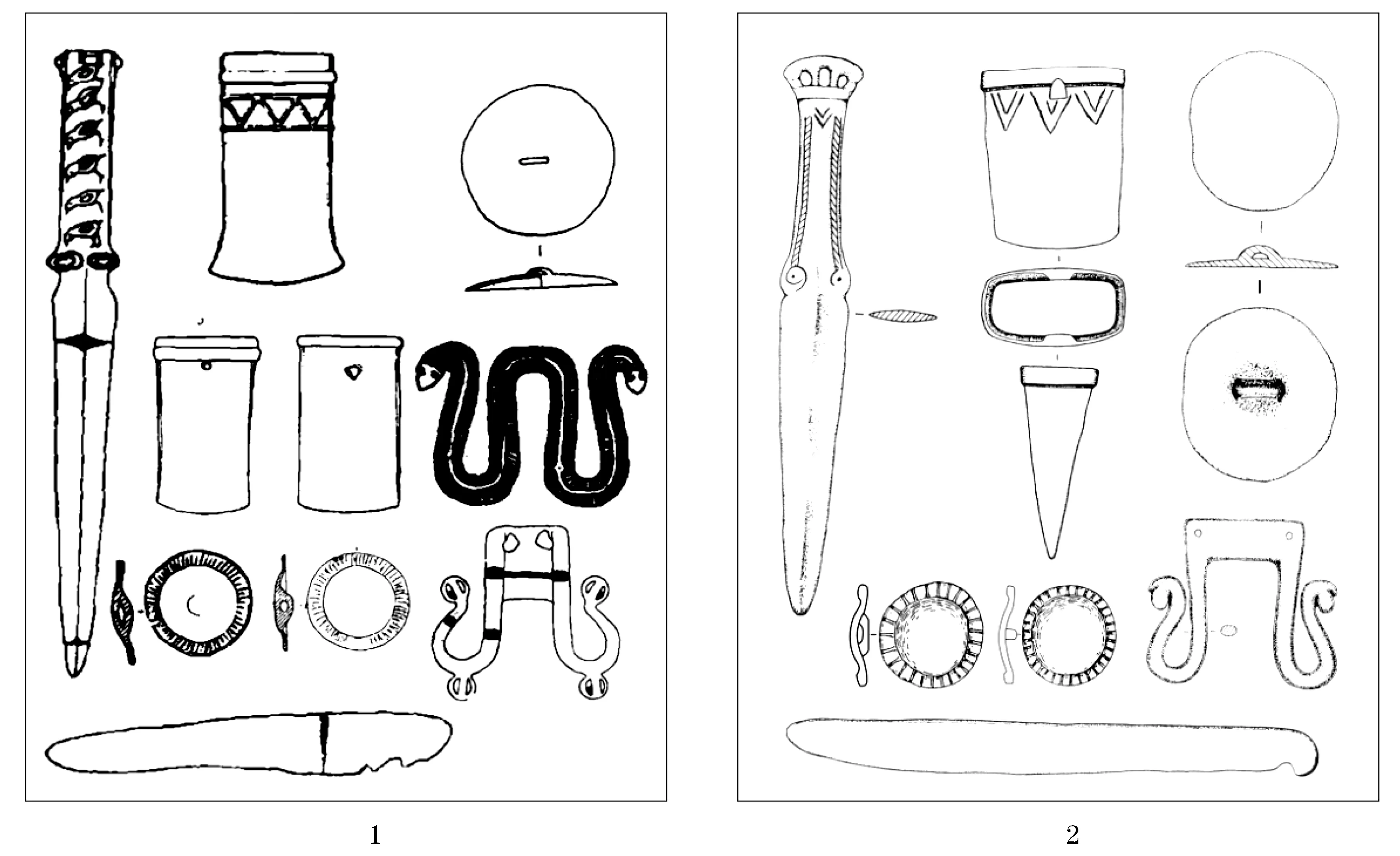

从出土器物、人种、筑墓方式和地理环境上,我们也可以找到两种文化的密切联系,例如,主要发现于石板墓分布区东部的陶鬲与中国东北的蛇纹鬲比较接近,与夏家店上层文化的鼓腹鬲最为近似。无耳空首斧在东西伯利亚森林南沿(石板墓文化主要分布区)和夏家店上层文化中一直占据主导地位,与中国内蒙古、蒙古、苏联米奴辛斯克盆地及中亚地区的广大草原地带同时期流行的单耳或双耳铜斧分属不同系统。两种文化中还出土许多相似器物,如青铜扣饰、勺形垂饰、鸟形饰、镜形饰、青铜刀、“π”形饰、直柄青铜短剑、青铜盔等(图三)。人种学研究证明,夏家店上层文化居民是含有北亚人种性状特征的东亚人种,该文化在形成的过程中明显融入了北方草原游牧文化因素。在属于夏家店上层文化早期的西拉木伦河流域的石棺(椁)墓是以石板砌筑,向南发展到了老哈河流域才开始出现石块砌筑的墓葬。在地理屏障和生态环境上,老哈河流域经西拉木伦河向西,越大兴安岭到蒙古和外贝加尔地区,是一条天然的通道。

图三 夏家店上层文化与石板墓文化器物比较1.夏家店上层文化器物 2.石板墓文化器物

三、岗上类型积石冢与夏家店上层文化的关系

夏家店上层文化的年代大致为西周早期至春秋晚期,与岗上、楼上积石冢存在共时关系。岗上、楼上积石冢出土的大部分青铜器均能在夏家店上层文化中找到相似器物,其中,动物形牌饰、铜泡饰、镜形饰在石板墓中也有发现(图四)。

图四 岗上楼上积石冢、夏家店上层文化、石板墓文化器物比较1—6.岗上墓地青铜短剑、铜镯、石范、铜簪、铜牌、方形铜饰 7—13.楼上墓地马形配饰、铜刀、青铜短剑、铜凿、铜斧、泡饰、圆饼形饰 14—19、21、25.小黑石沟(B型“T”字形柄曲刃短剑 B型耳环 Ab型Ⅱ式青铜斧 B型簪型饰 几何纹长方形铃 青铜扣 Aa型Ⅰ式銎柄直刃剑 Aa型扣饰) 20、23、24、26.南山根(M101铜刀 M101青铜方銎斧 M101Aa型牌饰 M102镜形饰) 22.热水汤墓青铜凿 27—29.石板墓动物形牌饰、铜泡饰、镜形饰

内部结构上,岗上类型积石冢内墓室与夏家店上层文化石棺(椁)墓的砌筑方式比较相似,只不过前者将墓室建造在地上,后者建造在地下。大连地区较早的积石冢内墓室一般都是用石块或石板垒砌,但到了岗上、楼上时期,开始出现用多种材料按多种方式来砌筑墓室的现象,如石椁墓、石板底墓、石板壁墓、砾石底墓、砾石墓、烧土块底墓、土坑墓,这种将死者葬在纯石室、半石室、土坑中的情况与夏家店上层文化相同。虽然岗上、楼上积石冢仍沿袭新石器时代积石冢的习惯,将中心墓建造在冢内核心位置,但更倾向用墓室大小、筑墓材料和方式、随葬青铜器数量来体现特殊地位,这是之前所不见的,特别是楼上墓地,中心大墓M1石椁墓中出土35件青铜器,占了冢内青铜随葬品的一半以上,并且随葬石器、陶器较少,这种纯石室墓中随葬青铜器较多的现象也与夏家店上层文化相同。

比较遗憾的是,虽然夏家店上层文化发现的墓葬达270多座,但墓葬外部形态大部分保存状况不好或被毁坏,尤其是在地表以上基本见不到建筑原形,多数大型墓葬的外部结构难以判断,因此,很难区分墓葬之间的连接关系(如石墙或石路)。

四、欧亚草原石板墓文化的输出与交流

国内外研究者论述更多的是石板墓文化向西的输出,认为它与同时期分布于蒙古西北部和西部、图瓦、阿尔泰山和天山以北地区以赫列克苏尔和鹿石为主要特征的考古学文化产生了交流与碰撞。两种文化在蒙古中北部地区接触后,最终导致石板墓文化不仅将墓修建到赫列克苏尔和鹿石文化的墓地与祭祀地中,还在修建过程中破坏赫列克苏尔,拆毁鹿石并用鹿石修建石板墓。从鹿石3种类型的早晚关系和分布传播上看,赫列克苏尔和鹿石文化的后期发展有向西或西北迁移的迹象,很可能是该文化东渐受阻后造成的,并且在赫列克苏尔与鹿石文化之后,相继出现的较为发达的昌德曼文化与巴泽雷克文化人群也未东进至蒙古高原腹地。上述现象都能体现出石板墓文化强烈的输出态势。

游牧经济的产生和自然条件的变化是草原上人群大范围迁徙的主要原因。单一游牧经济对草场和农产品需求加大,需要用畜产品去交换或通过战争途径获得。此外,研究表明,欧亚草原在公元前9世纪—公元前8世纪,气候发生过持续干冷的变化,中北部森林退化为草原,南部许多半干旱地区的植被开始繁盛,形成优良的草场,迫使当地以农业、畜牧业、渔猎和采集为主的居民放弃原有的生计方式,迅速向游牧经济转化,这可能是导致石板墓文化和欧亚草原其他文化先民大范围迁徙的原因。资料显示,石板墓文化除了向西输出,在中国内蒙古和东北地区、俄罗斯滨海地区、日本北海道和本州西北部沿海地区都能看到该文化输出与交流的痕迹。

在中国内蒙古长城沿线地区的甘肃马鬃山、包头市达茂旗、内蒙古泰鲁姆湖畔、锡林郭勒盟太仆寺旗等地都发现了石板墓。在达茂草原艾不盖河流域还出现了高等级的大型墓葬,殉有大量的马、牛、羊等动物头蹄牺牲,表现出较高的游牧化程度和明显的阶层分化。在公元前8世纪后的中国北方长城地带,文化面貌发生了彻底改变,兴起了多支早期游牧人群,分布范围东达燕山地区,西至河西走廊东部,中心区域以岱海的毛庆沟墓地、阴山地区的呼鲁斯泰和西园、鄂尔多斯高原的桃红巴拉等墓地为代表,虽然墓葬结构、随葬品与石板墓文化存在差别,但殉牲方式基本相同,墓内不再殉猪、鸡等,而是以殉大量马、牛、羊的头蹄为主,产生这些变化的原因,应与中原地区处在社会矛盾加剧的春秋战国时期和石板墓文化居民乘寒流席卷南下有直接关系。

在中国东北地区,夏家店上层文化在西周早期由西拉木伦河流域兴起,西周晚期至春秋早期在老哈河流域达到鼎盛,之后开始逐渐衰落,东南沟类型是夏家店上层文化的最晚类型,已经向南发展到了河北北部,该文化从西周早期到春秋晚期由兴到衰的迁移方向,呈现出由北向南的发展态势。西周早期夏家店上层文化具有来自长城沿线和燕山南北的青铜器文化因素,并对蒙古高原的石板墓文化产生影响,这种影响普遍偏早,如发现陶鬲的石板墓及德沃尔措夫类型石板墓葬制与随葬品都具有青铜时代晚期特点;东周时期夏家店上层文化又对冀北东部、西部、北方长城沿线的内蒙古地区和甘宁地区产生了直接和间接的影响,夏家店上层文化不同时期对不同地域文化的交流和影响也随时间早晚呈现出由北向南的态势。夏家店上层文化的兴衰发展和对不同地区文化的交流与影响均呈现出由北向南,这种发展动态应与石板墓文化向东南输出有一定关系。

在日本北海道和本州西北部沿海地区发现一种被称为环状列石的墓葬,年代为绳文时代晚期(公元前13世纪—公元前4世纪),建造方式与石板墓十分相似(图五),并且本地没有发现这种墓葬的早期形制。在本州秋田县大汤野中堂还发现了一种以立石为中心,四面排列放射状石块的环状列石,也出现了放射状石墙结构(图六)。

图五 日本环状列石与欧亚草原石板墓形制比较1.日本北海道音江向阳5号环状列石 2.赤塔州乌斯奇-错落尼2号石板墓

图六 日本本州秋田县大汤(野中堂)环状列石

综上所述,由于游牧经济的产生和自然条件的变化,欧亚草原石板墓文化先民开始大范围向外输出。其向东南的输出与夏家店上层文化产生了交流和碰撞,这可能是导致夏家店上层文化继续向南发展的动因之一。夏家店上层文化在向南发展的过程中,不同程度对大连地区产生了影响,比如,夏家店上层文化分布区内的“T”柄曲刃剑在大连地区十分流行,辽西南部地区出现的空首斧,在岗上、楼上墓地也有出土。在夏家店上层文化由北向南发展的过程中,欧亚草原的石板墓文化也随之向南发展,并对大连地区岗上类型积石冢产生一定影响,如放射状石墙的出现、墓室之间互不相连的状态等,打破了大连地区积石冢1000多年的建造习惯。

五、萨满教在文化传播中的作用

萨满教形成于原始社会后期,是西伯利亚北方民族信仰的原生性宗教的统称,反映出人类最原始一种“万物有灵”的宗教思想,当人们在解释不通一些事物的现象时,便认为万事万物都有神灵存在,并加以崇拜。在广袤的欧亚草原上,赫列克苏尔、鹿石、岩画、石板墓都能体现出萨满教文化的特点。

冯恩学指出,墓有石头为标志、墓中有赭石、火燎墓主遗体等都是萨满教的宗教传统。由于萨满教具有灵活通达的特点,因此,容易被很多文化吸收并使用,在世界范围内很多地区都有这种文化遗留。

在石板墓文化晚期(公元前8世纪—公元前6世纪),墓的东侧经常立一个称为“守护石”的石柱。在萨满教文化中,石柱起到通天的作用,是为了让墓主人的灵魂能随时沿着通天柱往来于天地间。这种“守护石”在中国呼伦贝尔草原德乌拉山的石板墓东侧也有发现。在中国辽东半岛多地发现一种叫石柱子的巨石建筑,时代和功能被赋予各种假说,但从中国大连金县亮甲店和朝鲜半岛全罗南道发现石柱子与青铜时代的石棚共存的情况看,石柱子应为墓标或祭祀性建筑,功能类似于石板墓文化中萨满教的“守护石”。

从旧石器时代到青铜时代,在欧亚草原的许多墓葬中(包括石板墓)一直存在人骨上面撒赭石的现象,在萨满教中赭石撒在墓中代表对血液的崇拜和对生命的尊重。在岗上、楼上积石冢中,一些砾石墓的墓底、人骨之间及周围有散布红色砾石的现象,发掘者注意到这可能与某种信仰有关。积石冢墓室中用专门挑选的红色砾石撒在人骨周围,应如同赭石一样,是萨满教对血液崇拜的体现。

火在萨满教中是广泛受到崇拜的对象之一,火能驱逐妖魔,被认为是最神圣、最亲切的,火在石板墓中起到清洁墓圹的作用。冯恩学指出,燎尸葬葬俗是建立在对火的崇拜之上的,这种习俗传统一直随萨满教的延续而流传下来。在岗上积石冢中,采用火葬的尸骨数量之多,也是之前所不见的。大连地区在春秋战国时期,除了积石冢,燎尸葬在石棚墓、盖石墓中也非常盛行。

萨满教有起到维护社会统一、协调社会生活的作用,对各个民族形成过程中,心理素质、文化习俗、观念信仰等诸方面的影响是巨大的、深刻的、长久的,大大加强了个人对群体的认同感和社会凝聚力。欧亚草原石板墓文化分布地区广袤,基本经济形态为游动性强的畜牧业,但石板墓文化居民在丧葬类遗迹、葬仪,以及物质文化面貌方面却具有非常惊人的一致性,各地的石板墓文化居民之间存在非常密切的联系,他们具有共同的信仰、世界观及意识形态,可以看出,萨满教在其中发挥了巨大的作用。而小墓围绕在大墓周围,并以放射状石墙(石路)与大墓连接,这应是在血缘关系松弛、生活范围扩大、活动方式更新的社会状况下,萨满教以祖先崇拜的方式来维护社会统一的手段之一。

春秋战国时期,由于欧亚草原石板墓文化向东南输出,将萨满教文化也带到了大连地区。在岗上类型积石冢中,如放射状石墙结构(祖先崇拜)、火葬盛行(火的崇拜)、墓中红色砾石(血液崇拜)等,以及辽东半岛多地的石柱子都是有力证明。而岗上类型积石冢中的萨满教文化元素,应如同石板墓文化一样,是为在人口增长、血缘松弛的社会关系中,起到维护和巩固氏族制度和等级观念的作用。总体上,虽然岗上类型积石冢融合了这些文化元素,但仍旧沿袭大连地区积石冢的传统,就如同孟慧英分析,萨满教在不同地区和不同民族中的情况很不一样,有些民族有着相对丰富而又完整独立的萨满教历史发展过程,也有不少民族的萨满教现象的演变形态并不完整。萨满教在血缘联系松弛而地域联系扩大的社会发展之联系中是一种状态,在社会分层阶级区分,又是一种状态,发挥着不同的作用。

注 释:

② 大连市文物考古研究所:《于家砣头墓地》,科学出版社2018年。

③ 澄田正一、小野山節、宫本一夫:《辽东半岛四平山积石冢研究》,柳原出版社2008年。

⑧⑨许明纲:《大连市近年来发现青铜短剑及相关的新资料》,《辽海文物学刊》1993年第1期。

⑩ 朱凤瀚:《论中国东北地区与朝鲜半岛出土的短茎曲刃青铜短剑》,《东北与北方青铜时代》,文物出版社2016年,第152—153页。