技术压力对教师数字化教学创新的影响研究

——成长型思维、TPACK的调节效应

2023-06-07冯仰存吴佳琦

□ 冯仰存 吴佳琦 曹 凡 王 帅

技术的飞速发展为教师改善教学带来了极大便利,也在重塑教师教学创新的形态和内容。在教育场域,数字技术已经成为教师教学创新的催化剂和主要抓手,其不仅能够引发教学创新,同时也是教学创新的条件支撑。当前的教学创新大都是数字化的教学创新,如英国开放大学2012—2022年间发布的《创新教学报告》共有86 项教学创新(高巍,2022),其中绝大多数都是技术赋能的教学创新实践。巴西、西班牙等国的一项关于教师依托信息技术开展教学创新实践的研究也表明,大多数教师坚信其教学创新源自信息技术的使用(Prata-Linhares et al.,2018)。我国一直高度重视信息技术对教学的变革作用。在政策上,《教育信息化“十三五”规划》《教育信息化2.0行动计划》等在利用新技术赋能教学创新上均有高度共识。在实践上,技术支撑下的教学创新实践,如专递课堂、同步课堂等均已常态化施行,对促进我国教育公平和提高教育教学质量做出了突出贡献。随着教育数字化转型战略的实施,教师未来的教学创新和教学质量提升将越来越离不开技术的支持。

但是,技术赋能教学创新的过程并不是一帆风顺的。随着技术嵌入教育教学活动的程度加深,一种由技术使用所引发的压力——技术压力(Technostress),成为教师数字化教学和专业发展的新挑战。所谓技术压力是指个人由于无法适应新技术,未达到与技术相关的认知和社会要求而导致的现代适应障碍(Brod,1984;Niu et al.,2022)。其形成原因主要有:①工作环境中的技术不断更新,个体无法胜任新技术的使用(“不会用”);②信息技术带来既有工作条件、方式方法、行为习惯等的系统性变化(“必须用”),个体无法很好地适应该过程;③在技术使用过程中,个体无法达到外界(如管理层)对技术应用效果的高期待(“用不好”)(Shu et al.,2011)。已有研究表明,技术压力已经成为教师压力的主要来源,基础教育阶段的教师非常容易受到技术压力的影响(Califf & Brooks,2020)。由于技术在课堂上的使用,教师表现出高度的焦虑和压力(Fernández-Batanero et al.,2021),不仅影响其在教学中应用、探索信息技术的积极性(田艳明,2017,p.19),也会抑制教师的教学创新行为、降低教师工作满意度和工作成果等(Wu et al.,2022)。依托技术为教育教学赋能是我国教育现代化建设的重要抓手,但当前无论是研究还是实践大多都聚焦于技术的正面作用,较少关注其间的技术压力等负面影响。因此,亟须探寻教师技术压力的解决之道。

基于以上梳理可以发现,技术压力兼具工具和心理属性。因此,教师对技术压力的应对既需要技术相关的能力准备,以胜任利用技术工具进行教学的能力要求,同时也需要掌握相应的心理调适策略,以帮助教师疏解固有的压力层面的障碍。对此本研究引入TPACK 能力(教师数字化教学的必备能力)和成长型思维(一种与良好心理特质息息相关的思维品质)探究其对技术压力及其负面影响的调适作用。具体研究问题为:①技术压力对教师数字化教学创新行为、工作表现有怎样的影响?②教师成长型思维、TPACK 能力能否调适技术压力对数字化教学创新和工作表现的影响?

一、文献回顾与研究假设

(一)数字化教学创新的概念与层次

教学创新以有无技术参与可分为数字化(或信息化)教学创新①如无特殊说明,本文的数字化教学创新就是信息化教学创新。和传统教学创新。数字化教学创新的概念可以理解为:教学创新主体(如教师),为了达到一定的教学目的,依托互联网、大数据等信息技术,以新方式创造和使用信息与知识的教育教学创新实践活动(如对教学流程、要素进行重塑)(Kampylis et al., 2012; 管珏琪等, 2018; 刘晓琳& 黄荣怀,2020)。随着信息技术与教育的融合程度不断加深,信息技术已经从外部变量转变为教育系统性变革的内生变量(教育部,2018),成为教学创新的主要驱动力,催生出大量教学创新实践,如空中课堂、翻转课堂、数据驱动的个性化教学等。从整体来看,这些由技术赋能的教学创新,根据技术的作用程度,在发展层次上可以分为对教学活动部分要素的强化、对既有教学活动的再设计、产生全新的教学活动(管珏琪等,2018)。

(二)数字化教学创新的影响因素

1.数字化教学创新与教师工作表现

大量研究显示,个体主动行为可以为组织带来更为持久显著的组织绩效(张桂平& 廖建桥, 2011)。数字化教学创新行为就是一种主动行为,因为该类创新活动发生在技术丰富环境中,其中的教学要素通过叠加、融合变得更为复杂、多样,具有一定难度和风险,更需要创新主体(教师)基于自我、主动的意愿来产生和实施创新行为(吕慈仙&智晓彤,2020)。此外,多项数字化教学创新的实践(如虚拟教研室、翻转课堂等)都取得了较好成效(谢劲& 何吉,2022),或提高了教师教学和科研效率、质量,或提升了学生的学业表现、思维品质等。例如,对于教师来说,人工智能、大数据等数字化教学技术为教师增进教学洞察、提高教学能力带来了机会(王宇&汪琼,2022);对学生来说,虚拟协同、移动学习等数字化教学模式对其认知和非认知学业表现都有较大程度的提升作用(郑玲等,2021;孙众&宋伟,2014)。据此,本研究提出如下假设:

H1:教师数字化教学创新行为对其工作表现具有显著正向影响。

2.技术压力对数字化教学创新的影响

信息技术的使用通常被认为是促进教师教学创新实践、提升教学效果的重要手段,也确实推动教与学发生了很多变化。但根据“加速批判理论”,信息技术的发展也会造成教师负担短期减轻、长期增加的趋势(赵健,2021)。智利的一项调查显示,12%的教师感到技术疲劳,13%的教师感到技术焦虑(Estrada-Muñoz et al., 2020)。万昆等(2022) 的研究显示,23%的教师感知规模化在线教学的工作负担更重。随着技术的发展和广泛应用,技术压力逐渐成为个体工作的主要压力源,深刻影响人们的心理感受和行为结果。在管理领域,有研究表明:技术压力会引发信息疲劳,损害员工的生产力和幸福感,进而导致消极的绩效结果(Bulgurcu et al.,2010)、阻碍员工创新行为(吴金南等,2016)。在教育场域,有研究显示:技术压力会导致教师焦虑、工作不满、抑郁等负面心理后果(Ragu-Nathan et al.,2008),阻碍教师使用技术的行为倾向(Joo et al.,2016),对其工作表现造成不良影响等(Li&Wang,2021)。基于此,本研究提出如下假设:

H2:教师技术压力对其数字化教学创新行为具有显著负向影响;

H3:教师技术压力对其工作表现具有显著负向影响。

3.成长型思维对数字化教学创新、技术压力、工作表现的影响

内隐理论(Implicit Theories)认为,思维方式对个体的心理和行为选择具有全局调控作用(Mrazek et al.,2018)。在《2018年美国教育趋势》报告揭示的美国教育工作者最为关注的20 个教育发展趋势中,成长型思维(Growth Mindset, GM)位列第一,足见成长型思维的巨大影响。已有研究显示,具备成长型思维的个体倾向于追求能够提升自身能力的目标,不畏困难挫折,把失败当作学习和提升的机会,勇于接受挑战(李凌艳& 耿丽娜, 2018)。对于教师来说,教学创新意味着突破自我,走出舒适区,不再局限于自己所熟识的传统教学方式、方法,而是基于新需求、新问题、新环境和新技术来设计教学,通过教学创新不断提升教学能力和教学质量。成长型思维越强就越有可能克服技术压力等阻力,开展教学创新实践,进而获得更佳的教学实践成效。据此,本研究提出如下假设:

H4:教师成长型思维对其技术压力具有显著负向影响;

H5:教师成长型思维对其数字化教学创新行为具有显著正向影响;

H6:教师成长型思维对其工作表现具有显著正向影响。

4. TPACK 能力对数字化教学创新、技术压力、工作表现的影响

基于个人—环境匹配理论(Person-environment fit theory,P-E fit),技术压力是个人与其所处环境不匹配的结果(Wang&Li,2019),这种不匹配主要表现为:①数字环境下组织和技术的要求(能力、素养等)与个人能力的不匹配;②数字环境下组织和技术的支持(培训、设施等)与个人需求的不匹配。总地来说,技术压力来自于个人能力不能适应技术发展带来的环境变化。有研究指出,ICT能力是技术压力的关键预测因素(Syvänen et al.,2016)。而整合技术的学科教学知识(Technological Pedagogical Content Knowledge,TPACK),是信息时代教师教学能力的一种综合体现,其描述了学科内容、教学法和技术之间的交互关系(Koehler & Mishra, 2009)。教师TPACK水平的高低在很大程度上决定其适应数字化环境的能力及开展数字化教学的能力,反映其对技术、教学和学科的融合胜任力,能够帮助教师应对数字环境变迁带来的技术压力等挑战。

此外,TPACK 也体现了教师对技术、教学法和学科知识的整合能力,这种融合本质上就是一种教学创新,能够确保学习体验的高质量。有研究者指出,TPACK 引入教学实践会促使教师动态地创造知识和实践,TPACK 元素的有效互动直接影响教师的创造力(Creativity)和实践(Practice)。信息技术支持下教学过程的变化也直接关系教师如何进行有效的教学创新(孟翀, 2021)。鉴于此,本研究提出如下假设:

H7:教师TPACK 能力对其技术压力具有显著负向影响;

H8:教师TPACK 能力对其数字化教学创新行为具有显著正向影响;

H9:教师TPACK 能力对其工作表现具有显著正向影响。

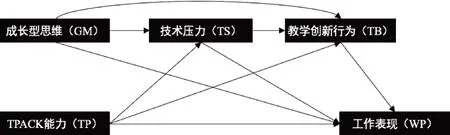

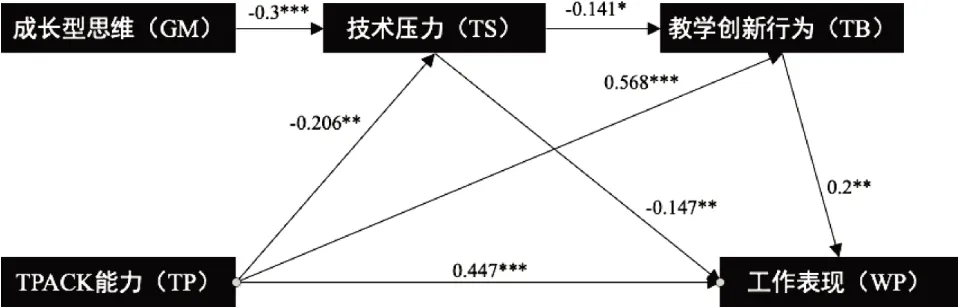

由H1~H9所构成的交互路径如图1所示。

图1 路径分析理论假设模型

(三)成长型思维、TPACK能力的调节效应分析

基于以上分析可知,GM和TPACK对教师技术压力、数字化教学创新行为和工作表现都极具影响潜能。为了进一步探寻教师技术压力的解决方案,促进教师创新实践,本研究尝试从思维(GM)和能力(TPACK)两个视角,探析二者在技术压力与教学创新、工作表现的关系之间是否具有调节效应。一般来说,教师个体成长型思维水平越高,面对压力越能够通过自我努力找到解决办法,突破技术阻碍实施教学创新实践,基于该逻辑可以推测成长型思维能够缓解技术压力对教师数字化教学创新行为的抑制作用。

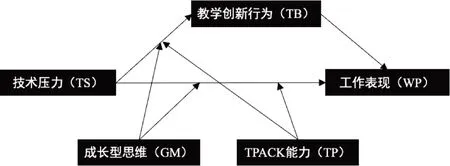

教师所感受到的技术压力,其本质是技术应用和传统教学间的冲突对教师能力提出的新要求。而教师TPACK 能力是教师在数字化时代平衡教学和技术的关键能力,具有调节教师技术压力和教学创新的天然优势。基于此,本研究提出如下假设以及相应的图示(图2):

图2 调节效应分析结构图

H10:教师成长型思维在技术压力对数字化创新行为的影响间具有调节作用;

H11:教师成长型思维在技术压力对工作表现的影响间具有调节作用;

H12:教师TPACK 能力在技术压力对数字化创新行为的影响间具有调节作用;

H13:教师TPACK 能力在技术压力对工作表现的影响间具有调节作用。

二、研究设计

(一)数据收集与样本情况

本研究以中小学教师为研究对象,通过电子问卷的形式进行数据收集,问卷填写对象主要为江浙沪地区的在职教师,对科目要求未加限定。经过仔细筛选,剔除部分无效问卷,共收集有效问卷744份,有效回收率达93%。

(二)研究工具和变量类型

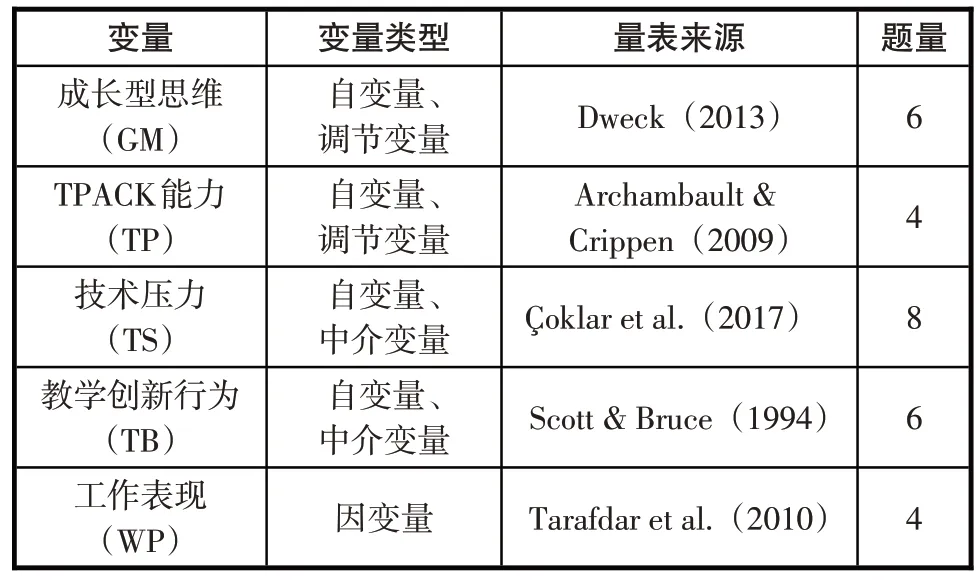

问卷共分为两个部分,第一部分为教师背景信息,共包括四个题项,分别为教师性别、学历水平、出生年代和当前职称,该部分作为控制变量纳入统计分析。第二部分为技术压力等变量的测量量表。为了确保量表的信效度水平,本研究采用现有文献中已有的成熟量表,结合具体情境进行适当修改,所有变量及其对应的量表来源见表1。需要特别指出的是,本研究中的TPACK 取的是综合能力,不同知识类型的影响不是本研究的重点,因此未对学科教学知识(Pedagogical Content Knowledge,PCK)、技术知识(Technological Knowledge, TK)等进行独立测量。本研究中所有题项均采用Likert 5 点量表进行测量,从“非常不同意”到“非常同意”分别赋值1~5。

表1 测量变量的类型及其量表来源

(三)信效度检验

1.信度分析

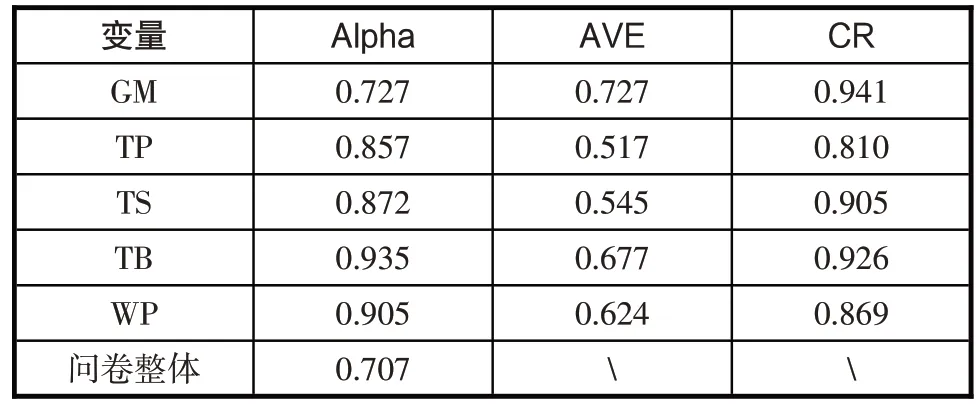

本研究利用SPSS 23对所有变量做信度检验,结果如表2所示。无论是单个变量的问卷,还是整体问卷的内部一致性都较好,其Cronbach's Alpha 系数均在0.7以上,说明测量工具的信度较好。

表2 验证性因子分析结果

2.效度分析

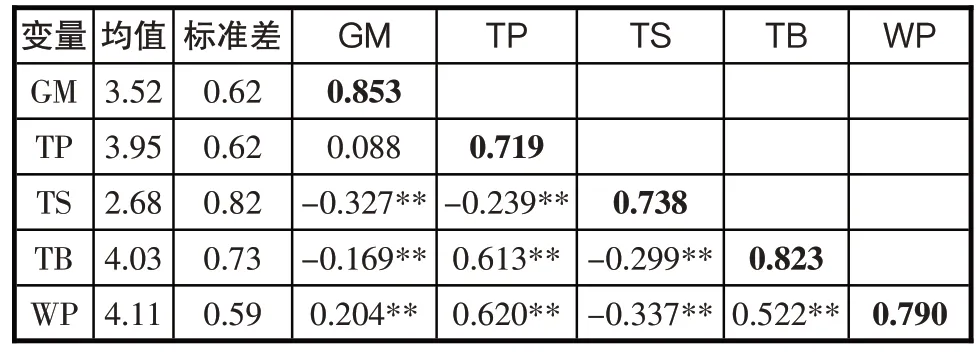

本研究使用标准化载荷、平均方差提取量(AVE)和组合信度(CR)等指标进行聚合效度检验。如表2结果显示的,所有变量的标准化载荷(限于篇幅未一一呈现)、AVE都大于0.5,组合信度均大于0.7,说明各变量具有较好的聚合效度。对于量表的区别效度,本研究采用平均方差提取量比较法进行检验(即AVE 的平方根大于各变量的相关系数,表明量表的区别效度较好),表3 结果表明,各变量的AVE 平方根均高于其与其他变量之间的相关系数,这说明所选量表的区别效度较好。

表3 区别效度检验结果

三、实证分析

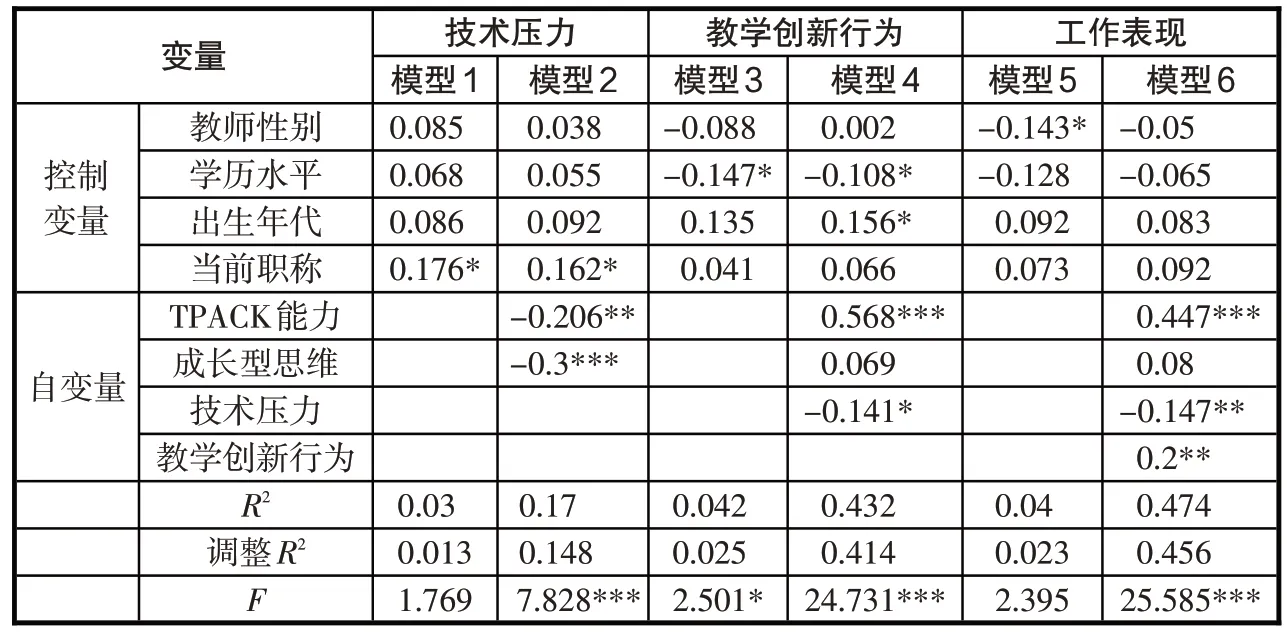

(一)路径分析与中介效应

为理清教师成长型思维、TPACK 能力、技术压力与数字化教学创新、工作表现的关系,本研究采用路径分析来呈现它们的交互关系。根据吴明隆(2010,pp.426-428)的观点,在路径分析中所选用的分析方法一般为复回归分析法,用回归方程的标准化回归系数表示路径系数。本研究的复回归分析结果及其对应的路径图如表4、图3所示。其中,模型1是以技术压力为结果变量,以控制变量(教师性别、学历等)为预测变量的线性回归模型;模型2是在模型1 的基础上加入TPACK 能力、成长型思维后的线性回归模型;模型3是以教学创新行为为结果变量,以控制变量(教师性别、学历等)为预测变量的线性回归模型;模型4 是在模型3 的基础上加入TPACK 能力、成长型思维、技术压力后的线性回归模型;模型5是以工作表现为结果变量,以控制变量(教师性别、学历等)为预测变量的线性回归模型;模型6是在模型5的基础上加入TPACK能力、成长型思维、技术压力、教学创新行为后的线性回归模型。

表4 复回归分析检验结果

图3 路径分析估计结果

由模型2 可知,成长型思维、教师TPACK 能力对教师技术压力有显著负向影响(β=-0.3, p<0.001;β=-0.206,p<0.01),假设H4、H7得到验证。由模型4可知,教师TPACK 能力对教师数字化教学创新行为有显著正向影响(β=0.568,p<0.001),成长型思维对教师数字化教学创新行为无显著影响,技术压力对教师数字化教学创新行为有显著负向影响(β=-0.141,p<0.05),假设H8、H2得到验证,假设H5不成立。由模型6可以发现,教师数字化教学创新行为、TPACK能力对教师工作表现具有显著正向影响(β=0.2,p<0.01;β=0.447,p<0.001),教师技术压力对其工作表现具有显著负向影响(β=-0.147,p<0.01),教师成长型思维对其工作表现无显著影响,假设H1、H9、H3得到验证,假设H6不成立。

为清晰呈现各要素之间的作用路径和程度,本研究基于复回归分析结果所做的路径图如图3 所示。依据变量间标准化回归系数值可以得知各外因变量对内因变量的直接效果值,其中:“成长型思维”对“技术压力”的直接效应为-0.3;“TPACK 能力”对“技术压力”“数字化教学创新行为”“工作表现”的直接效应分别为-0.206、0.568和0.447;“技术压力”对“数字化教学创新行为”“工作表现”的直接效应分别为-0.141、-0.147。

间接效应与总效应:

“成长型思维”对“数字化教学创新行为”的间接效应(成长型思维—>技术压力—>数字化教学创新行为)等于-0.3 *-0.141=0.042;“成长型思维”对“工作表现”的间接效应1(路径1:成长型思维—>技术压力—>工作表现) 等于-0.3 *-0.147=0.044,间接效应2(路径2:成长型思维—>技术压力—>教学创新行为—>工作表现)等于-0.3*-0.141*0.2=0.008,总效应为0.044(间接效应1)+0.008(间接效应2)=0.052。

“TPACK能力”对“数字化教学创新行为”的间接效应(TPACK能力—>技术压力—>数字化教学创新行为)等于-0.206 *-0.141=0.029,总效应为0.568(直接效应)+ 0.029(间接效应)=0.597;“TPACK能力”对“工作表现”的间接效应1(路径1:TPACK能力—>技术压力—>工作表现)等于-0.206 *-0.147=0.030,间接效应2(路径2:TPACK 能力—>技术压力—>教学创新行为—>工作表现) 等于-0.206*-0.141*0.2=0.06,总效应为0.447(直接效应)+0.030(间接效应1)+0.006(间接效应2)=0.483。

“技术压力”对“工作表现”的间接效应(技术压力—>数字化教学创新行为—>工作表现) 等于-0.141 * 0.2=-0.028,总效应为-0.147(直接效应)+-0.028(间接效应)=-0.175。

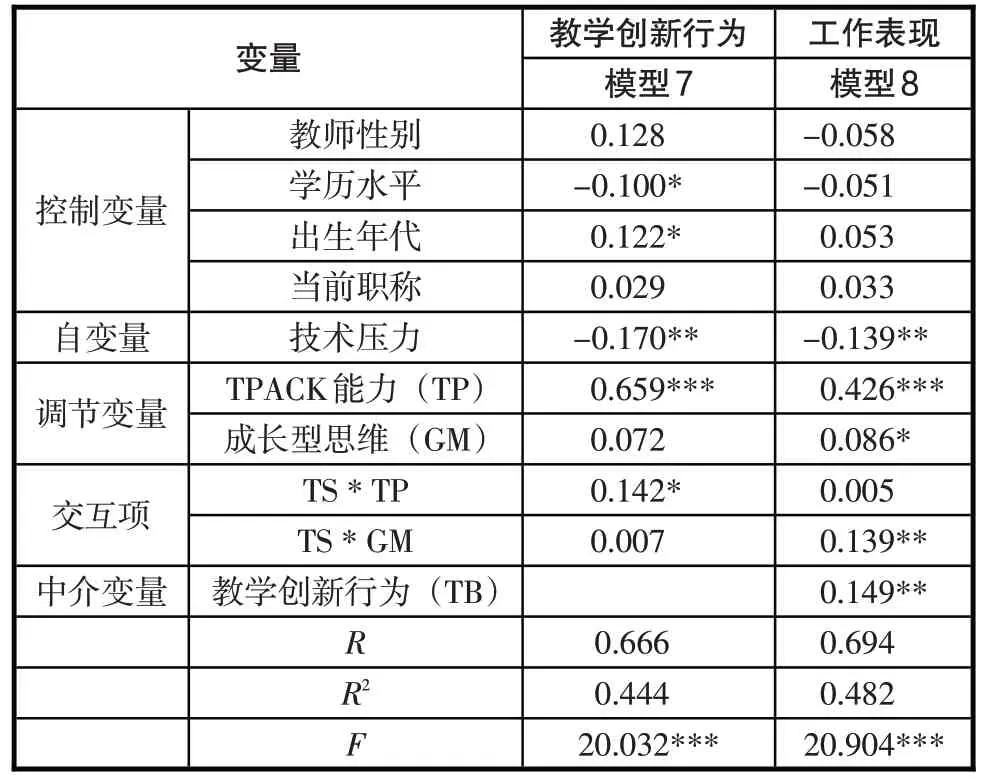

(二)调节效应检验

本研究以教师TPACK 能力和成长型思维为调节变量进行回归检验。采用哈耶斯(Hayes,2017,p.15)编制的SPSS 宏中的Model 10(该模型假设中介模型的前半段和直接路径受两个变量调节,与本研究的理论模型一致),在控制教师性别、学历水平、出生年代、当前职称的情况下对模型进行检验。结果如表5所示。从模型7(考察调节变量TPACK和成长型思维在技术压力和教学创新行为间的调节效应)可以看出,教师技术压力与成长型思维的交互项(TS*GM)对数字化教学创新行为的影响不显著(β=0.007,ns),故假设10不成立;技术压力与TPACK能力的交互项(TS*TP)对数字化教学创新行为(β=0.142, p<0.05)具有显著正向影响,假设12 得到支持。模型8(考察调节变量TPACK和成长型思维在技术压力和工作表现之间的调节效应)显示,教师技术压力与TPACK能力的交互项(TS*TP)对教师工作表现无显著影响(β=0.005, ns),故假设13 不成立;教师技术压力与成长型思维的交互项(TS*GM)对教师工作表现影响显著(β=0.139,p<0.01),假设11 得到支持。

表5 调节效应回归检验结果

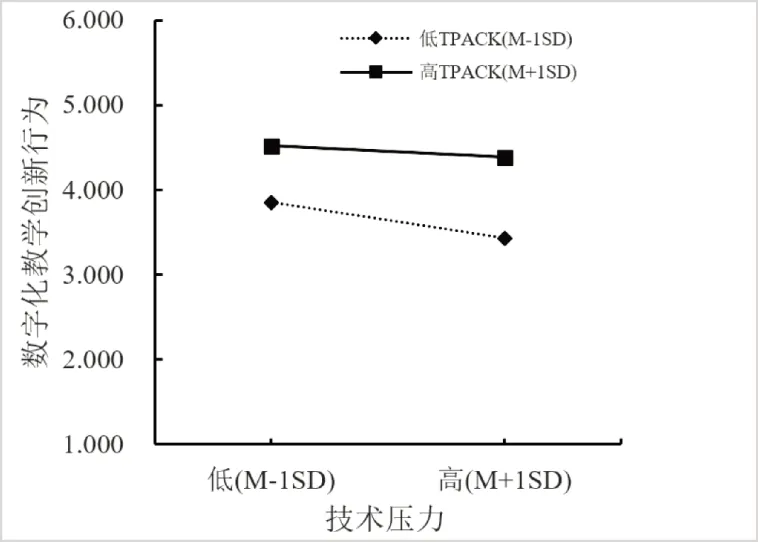

为了更清楚地解释教师TPACK 水平对技术压力和数字化教学创新行为关系的影响,以及教师成长型思维对技术压力和教师工作表现关系的影响,按照均值上、下一个标准差的原则,将TPACK、GM水平分为高、低两组,绘制出如图4、图5 所示的调节效应图。简单斜率分析表明,TPACK 水平较低(M-1SD)的教师,技术压力对其数字化创新行为的影响呈现明显的下降趋势(simple slope=-0.266,t=-3.230,p<0.01),具有统计学意义;TPACK 水平较高(M+1SD)的教师,技术压力对教师数字化创新行为的影响下降趋势平缓,且不再显著(simple slope=-0.083, t=-1.565, p>0.05)。比较二者可以发现:①随着教师TPACK 能力提升,技术压力对其教学创新行为的负向预测作用逐渐降低。当教师TPACK 能力达到较高水平时,技术压力对其教学创新的影响将变得不再显著。这表明TPACK 能够缓解技术压力对教师创新的抑制作用,促进教师教学潜能的释放;②对低水平TPACK教师来说更应提升其该方面能力,且效果会更明显;③在相同压力水平下,TPACK水平较高的教师表现出更多的创新行为。

图4 TPACK水平对技术压力与创新行为关系的调节作用

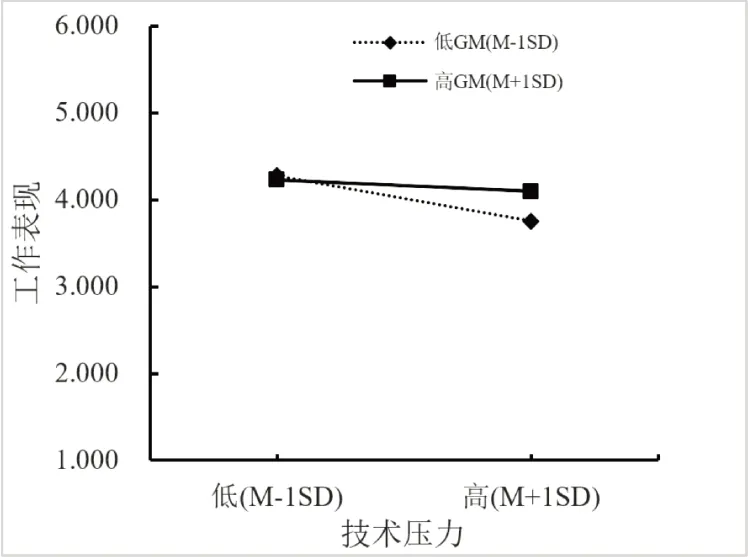

图5 GM水平对技术压力与创新行为关系的调节作用

与TPACK 的调节效应类似,简单斜率分析发现,GM 水平低(M-1SD)的教师,技术压力对其工作表现影响显著(simple slope=-0.321, t=-5.227, p<0.001),下降趋势明显;GM 水平高(M+1SD)的教师,技术压力对其工作表现的影响下降趋势平缓,且不显著(simple slope=-0.266, t=-0.081, p>0.05)。此外,由图5 还可以看出,同在低技术压力情境下(教师能够胜任数字化教学),两类教师的工作表现处在相同水平。随着技术压力增强,两类教师工作表现呈现出越来越大的差距,GM水平低的教师工作表现下降明显。这进一步说明教师成长型思维能够有效调节(削弱)技术压力对教师工作表现的抑制作用。

四、结论与讨论

本着促进教师数字化教学创新的立意,本研究首先基于路径分析,探究了技术压力的负面影响,初步厘清了教师成长型思维、TPACK能力的作用机理。然后通过调节效应模型,进一步分析了成长型思维和TPACK能力对教师感受到的技术压力的调适作用,以期为教师减压、提升创新成效提供发展对策。本研究对于深化教育数字化转型背景下的教学创新机制研究、激发教师创新潜力具有一定的理论和现实意义。

(一)技术压力对教师数字化教学创新行为与工作表现均具有显著负向影响

本研究的分析结果显示,教师技术压力对其数字化教学创新行为和工作表现均具有显著负向预测作用,这与吴等(Wu et al., 2022)的研究结论一致。其研究发现技术压力对农村地区教师整合技术的创新行为存在显著负向影响,这可能是由于技术压力会抑制教师利用数字技术开展教学的意图和动机(Joo et al., 2016),促使其更愿意采取自己熟悉、擅长的传统教学方式教学,而不愿尝试融合新技术的教学实践。但依据二元工作压力模型①二元工作压力模型认为,工作压力可分为挑战性压力(与工作要求相关)和阻碍性压力(与工作内容不相关)。,大量研究证实,挑战性压力对员工创新存在显著正向影响,阻碍性压力对员工创新存在显著负向影响(王佳燕等,2022)。技术压力是教师应对数字化教学挑战时所感受到的压力,应属挑战性压力,而其在教育场域下并未促进教师的教学创新实践。究其原因,笔者认为这可能是由于数字技术的泛在化,打破了生活与工作的边界,使得教育劳动“异化”,教师深处其中,所感知的技术压力实际上是无关教学的事务性工作或程序性的技术适应所造成的,而非来源于教书育人的过程。塞尔温(Selwyn,2017)认为,数字技术通过对教师工作的标准化、数字化测量等对教师工作进行重组,教师在不断适应这种重组的过程中,负担将更加严重(赵健,2021)。当前教师感受到的技术压力,其实质是披着挑战性压力“外壳”的阻碍性压力,因此会阻碍教师创新行为。这启示我们:一、未来对技术压力的研究与测量要进一步细化和分类,探寻“有压力才有动力”这一论断的可能路径;二、对于减轻教师技术压力来说,一方面要注意通过机制设计来打破技术“入侵”生活的局面,另一方面在学校层面要形成应对技术更迭的解决方案,让教师能够轻松学会并应用技术开展教学。

(二)教师TPACK能力对其教学创新行为与工作表现具有显著正向影响

TPACK 要求教师深刻理解技术,对原有教学方法、学科内容进行重新审视和反思,在新技术环境中寻求三者的相互融合与平衡(岳群智& 王爱华,2016),对帮助教师恰当使用和将技术融入教育环境具有关键作用。数字化教学创新需要教师具备一种个体化、情境化和建构性的专业生成能力,TPACK无疑就是这样一种存在(胡水星,2016),是教师在数字化环境下进行教学创新实践的基础。这就在理论上解释了为何教师TPACK 能力能正向促进其教学创新行为与工作表现。探究教师TPACK 能力对教学创新影响的研究还不多,但提供了理解本研究结论的一些视角或逻辑进路。乔等(Joo et al.,2018)利用技术接受模型,发现TPACK 能显著正向预测教师自我效能感、对技术易用性和有用性的感知,进而影响教师使用技术的意愿。王振宏等(2010)的研究指出,教师自我效能感与教学创新高度显著正相关,是预测教学创新的关键变量。由此可以推测,TPACK 对教学创新的详细作用路径可能是“TPACK—>教学效能感—>教学创新”。

TPACK 作为技术时代教师必备的综合能力,涉及多类知识的交叉融合,这种融合性知识的生成与实践过程本身就是一种创新。综上所述,TPACK 能力不仅彰显教师的专业素养,有利于提升教师数字化教学的胜任力与信心,同时也是教师教学创新能力的体现,能够激发教师创新动力并付诸创新行动。需要指出的是,成长型思维是一种更高阶、泛在化的心智模式,或许能够指导教师长期的专业发展与规划以及对自我心态的调适,但在面对具体情境下的教学问题与实践时,其教学指导性与专业相关性是不足的,无法直接作用于教学创新,必须通过与二者关联较强的中介变量发挥效用。这在本研究中也得到了证实,路径分析结果显示,成长型思维会以技术压力为中介变量显著正向影响教师数字化教学创新行为及其工作表现。

(三)教师TPACK能力、成长型思维对其技术压力具有显著负向影响

教师TPACK 能力、成长型思维对其技术压力呈现负向预测效应,即TPACK 和成长型思维能够帮助教师应对由技术所引发的压力问题,这一结果似乎是理所当然的。类似结论还有一些。例如,福代尔等(Al-Fudail & Mellar,2008)的研究指出,教师技术能力是预测其计算机压力的重要因素;乔等(Joo et al.,2018)、董等(Dong et al.,2020)实证分析均发现,教师TPACK 能力对其技术压力具有显著负向影响。该结论启示我们:当教师具备一定TPACK 能力时,就具备了应对技术消极影响的胜任力,其所感知的技术压力就较小。成长型思维是一种以才能可塑为核心信念的思维方式,持有该思维的教师能够积极直面专业发展中遇到的问题和挑战,越挫越勇,由此产生持续学习和进步的动力,这种动力其实也是一种抗压能力和自信。关于成长型思维对教师压力影响的研究还比较少,主要集中在探究其对学生学业压力的影响方面,如莫萨尼亚(Mosanya,2021)的一项研究显示,成长型思维是反向预测学生学业压力直接且显著的变量。耶格尔等(Yeager et al.,2016)的研究表明,提升成长型思维能够降低学生的学术压力和焦虑。从中不难看出,成长型思维确实能够作为预防压力的解决方案,这也与本研究的结论和目标相一致。

(四)教师TPACK能力、成长型思维对技术压力与教学创新的调节效应

关于TPACK 能力和成长型思维对个体发展影响的研究已经成为教师专业发展的主要研究议题,但对于二者在不同变量间的调节作用还缺乏探究,这也是本研究的独特价值所在。通过调节效应分析本研究发现:教师TPACK 能力能够显著削弱技术压力对教师教学创新行为的负面预测作用,成长型思维能够显著抑制技术压力对教师工作表现的负面影响,但二者调节效应的发生机制和作用特点有所不同。

对于教师TPACK 能力,高、低水平组教师教学创新行为的发生频次或概率差距明显。无论在何种技术压力条件下,TPACK 能力高的教师都更可能进行教学创新实践,这说明TPACK 能力可以增强其在数字化教学环境中的胜任力,为教师教学创新赋能。但需要指出的是,当教师TPACK 能力达到一定高度时,其调节效应将不再显著,此时技术压力已不再是教师数字化教学创新的主要障碍,需要从其他要素入手研究。所以,相比TPACK 水平较高的教师,提升TPACK 水平较低教师的TPACK 能力,所获得的收效会更加显著。

对于教师成长型思维,当技术压力处于较低水平(M-1SD)时,成长型思维水平高、低两组教师工作表现几乎一样。这说明,当技术不是障碍时成长型思维的作用空间很小。如果技术压力不断增大的话,成长型思维的作用会越发凸显,能够显著调节技术压力对教师工作表现的负面影响。对于成长型思维的这一作用特点,沃克等(Walker&Jiang,2022)在探究成长型思维对青少年社会压力和外化行为(主要指违纪、攻击等)的调节作用时,也有类似发现。

比较成长型思维与TPACK 的作用特点可以发现,TPACK 是更为核心且关键的影响教学创新的要素,无论技术压力处于怎样的水平,都更有可能引发数字化教学创新。

五、结语

随着教育数字化转型的全面推进,面向教学领域不断推陈出新的技术、不断更新换代的系统和平台,技术压力是教师专业发展和教学创新无法回避的现实问题。本研究对如何疏解教师的技术压力进而激发教师教学创新动力做了初步探索,验证了教师TPACK 能力和成长型思维的正向促进效用,为靶向治理教师技术压力提供了方向和内容支持。但本研究尚存在一些不足,比如还未涉及环境支持(技术环境、工作环境、同侪关系等)对教师技术压力的影响、二元工作压力模型对技术压力的界定及其对教学创新的影响仍需细化等。

下一步本研究将聚焦以下几方面:一、细化技术压力的维度,从二元压力模型的视角分解技术压力中的挑战性压力和阻碍性压力,进而探究其对教学创新的影响;二、在研究方法上将采用量化和质性相结合的方式,希望既能够从数理模型上解释技术压力的形成和疏解路径,又能够通过对教师教学实践的观察、访谈等形成更具现实指导性的解决方案;三、在研究变量的选择上,将会在借鉴组织行为学相关理论的基础上融入个体、组织、环境等不同层级要素,探寻层级变量及其交互对教师技术压力的影响,进而促进教师在学校组织中的良性发展。