大运河文化与通州大风车

2023-06-07李石

李石

大运河自通州北关一路东南而下,河水逶迤绵延,在西集镇吕家湾村前拐过一道急弯,直奔河北香河而去。自明代建村,大运河已滋养哺育了西集镇数百年。就在北京通州大运河旁的西集镇武辛庄,我寻访到了入选北京市级非物质文化遗产项目名录的大风车的代表性传承人梁俊老先生。

梁老先生已经80多岁了,祖祖辈辈以制作传统风车、风筝为业,传到他这里已经是第三代了。他10岁时就跟着长辈学习制作风车,他制作的风车与众不同。“别看风车是个小物件儿,它的来头可不小呢,它跟《封神演义》中的姜子牙还有关系……”

一提起风车,梁老先生脸上充满了自豪,话匣子也一下子打开了。说起来,风车制作要经过四五十道工序,就拿风车的泥鼓制作的土来说,就十分讲究。首先要选择黏性大、不僵硬的土,通过泥浆、过滤、沉淀等工序。泥过滤后要掺进纸进行搅拌,使之融合在一起。再将泥做成大小标准、薄厚一致的鼓帮,放置阴干3至5天。鼓面是用比较薄的牛皮纸裁成比鼓帮稍大的方块,用乳胶粘于鼓面,需要绷平,松紧合适。风车架子用的是一种红高粱秫秸,按照所设计的形状扎好,每个连接处须用竹钉连接。风车轮又叫鼓轮,是制作风车比较麻烦的一道工序。制作时,首先选好竹篾子,用刀轻轻刮平劈成条,把竹条用温水泡软,用胎具把它绕成圆形,圆形的圈要用细线将两头连接绑好。风轮上的轮条过去曾经是采用纸条,后来一种耐用的纤维白布(现在多采用无纺布)制作,涂上颜色,将风轮染成象征寓意的红、黄、绿三种颜色。

梁老先生指着风车说,风车的着色是有含义的,绿色代表地球和环保,红色代表太阳,黄色代表的是我们炎黄子孙;而风轮上的12根轮条,是代表12个月,12根风轮一头与轮圈粘接,另一头与中心轴连接,合计共有24头,则代表24个节气,围起来形成一个圆周,这圆周包含一年四季,意在保佑四季平安。在老人手中,小小的风车包含了天地人的和谐统一。

如今,小小风车已出口到十几个国家。梁俊老先生的风车更成为美、英、德等国家民俗博物馆里醒目的展品。“没想到这小小的风车,竟让我5年出了6次国。”让梁老先生倍感自豪的是,在新西兰奥克兰市举办的亚洲艺术节上,他身着唐装,脚蹬圆口青布鞋,走在17个国家民间艺术家行进表演队伍的最前头,舞动着手中500轮的大风车,风车发出“哒哒哒”的阵响,口中高呼着:“送福喽!”观众爆发出“China!China!”的阵阵欢呼声。

如今,梁老先生已经是北京市级非物质文化遗产项目代表性传承人。50多年来,他制作过20多万个风车,成为了名副其实的“风车大王”。“风吹风车转,车转幸福来。”老人说,“只要身体还行,我还接着做风车。”

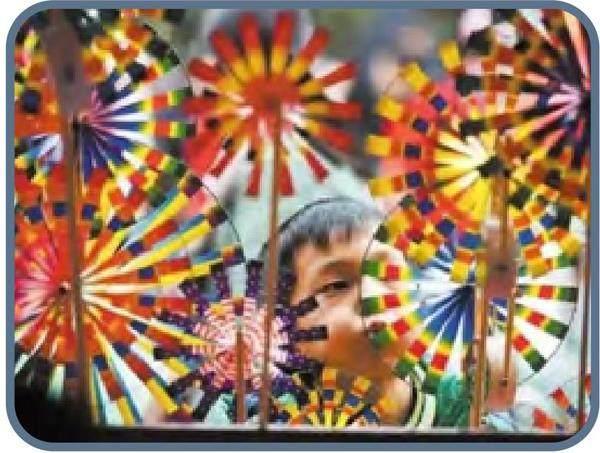

北京庙会记录下梁俊的身影

历年北京的春节庙会一定少不了这样的画面:年幼的孩子骑在大人的肩膀上,一手举着彩色的风车,一手攥着冰糖葫芦,迎着风,风车发出清脆的声响,这清脆的声音就成为迎接春天的响声。

为春节庙会做准备,梁俊老先生的家里早早就堆满了高粱秆。“其实,从春节前几个月就开始了风车的制作准备工作,包括找泥,搓泥鼓,这些都得夏天做。到秋天呢,高粱秆儿下来了,就到了切高粱秆制作鼓框和主杆(指人们手拿着的那根长杆)的时候。”

梁俊老先生自小儿就喜欢风车,但是爷爷不让动,老怕弄坏了,后来他长大了,爷爷也管不了了,于是他就偷着摸着自己做着玩儿。但不能使爷爷的纸,爷爷的纸有数。他就用那乱七八糟的纸制作,他说第一个自己制作的风车是一个轮的,爷爷一看说:弄得还挺好呀!

风车是北京庙会代表性的文化符號,但曾几何时庙会逐渐衰落,风车制作工艺也一度走向萎缩乃至消亡。因此,梁俊的祖辈和父辈在风车样式上,基本没有什么改变。改革开放以后,已经研习了祖传风车制作技艺的梁俊,把风车的外观进行了创新,颜色更加鲜亮,大小也有了变化。1987年春节,梁俊老先生带着他的通州大风车,骑着自行车,带着两三百个风车到红桥市场尝试销售。结果准备卖两天的货一个上午就卖完了。当时很多小孩儿不知道什么叫风车,因为多少年没看见这玩意儿了。买的人特多,为了抢同款的风车,还有人打起来了,他还得给劝架。第二年红桥市场里卖风车的就多了起来。

一时间,市场里各式各样的风车层出不穷,大家纷纷效仿。为了站稳脚跟,梁俊老先生想方设法设计一些独具特色的风车。有一次文化节,梁俊老先生制作的百轮风车出尽了风头。而他给厂商制作的可拆装风车,也实现了风车的异地销售。更加难得的是,梁俊还把风车和风筝的制作技法相互融合,制作了一个名为“孔雀开屏”的风车。

有一次中华民族园有活动,北京玩具协会邀请梁俊老先生去参展。他去前就想:民族园里都是各个民族小学生,他得设计新鲜东西。他本职工作是搞木匠活儿的,过去各种机器都得先用木头做一遍,然后再铸造。他还喜欢玩风筝,做风筝有做孔雀的,他就使这个风筝架子改装一个,想做个孔雀开屏的风车。就这样,一个多月边做边想,梁俊老先生的风车制作出来了。这就是孔雀开屏风筝的诞生过程。

制作风车要创新

梁俊老先生总是想,风车是门手工艺术,也应该不断创新。创新使梁俊老先生从一名普通的手工艺人转变成为一名手工民间玩具艺术家。80多岁时,他发明了风车轮条染色的机器。

在梁老先生屋里的写字台上,摆着一块类似木板的东西,梁俊老先生在木板的两侧钉上了固定距离的钉子,然后再用尺子搭在上面,就像小学生画直线一样,一层一层地在画布上涂上颜料。风车五彩的车轮条,就是这样印染而成。

这个发明来源于一个问题:“为什么屋里暖和,风轮条染色就特别透色漂亮?但温度一凉,染出来就不透色。”于是他发明了在室内能保证温度的印染机器。

梁俊老先生讲:“风车的制作几十道工序,每一道都很讲究,首先,这风车架子用的是一种红高粱的秆制作的,秆相对较硬,而且透出一点点的自然红,为了保证风车的质量。这种红高粱的秆是从张北那边买的。”

中国传统风车的原料都源于生活,一车一鼓就是风车的主要构造。别看就是一面小鼓,可是很有技术含量的,不仅制作要在夏季,还要选择黏性大、不僵硬的土,通过泥浆、过滤、沉淀等工序,再将泥做成大小标准、薄厚一致的鼓帮,阴干大约3至5天。即使制作鼓面的牛皮纸,也得是精挑细选。好的牛皮纸拉力好,放个一两年,声音还是特别脆。

有人进入过梁俊大师的家里,靠近西墙边,摆放着三大箱已经做好的泥鼓,每一个都是手工制作,带有时间的痕迹。用梁俊老先生的话:“我就在这儿干活,这些都是泥鼓,都是暖和的时候做的。”純手工风车的制作是躲不开天热的夏天。一个风车制作需历时一年。曾经有人问过梁俊老先生:“能不能说只有是手工制作的,才有历史传承的意义在里面?”梁俊老先生说过:“不是不能机器做,机器制作出来,必须要符合有声有色。包括泥鼓的薄厚都得讲究。这都是手工制作风车的传统讲究,机器很难制作出来,机器即使能做出来,这风车还叫什么民间传统手工玩意儿呀!”

有人仔细研究过梁俊老先生的风车转起来声音脆而悦耳。梁俊老先生说:“你看这个泥鼓,糊的时候,糊紧一点声音发尖,糊松一点儿声音发闷。牛皮纸厚了不行、薄了也不行。”

虽然梁俊老先生的风车手艺是自家祖辈传下来的,但是到了他这代,通州大风车才真正打出了名号。为了把这中国传统风车的手艺传下去,他把手艺不仅传给了自己的儿子,还毫无保留地传给了其他徒弟,没有一点儿区别对待。谁跟他学,他一点不藏着。有的时候,许多搞北京民间玩具的对他说: “梁老师您真教啊?您不怕被人顶了?”他说:“不怕、不碍事,风车这玩意儿技易学,精难得。关键它要创新,没有创新就没有发展。”

梁俊曾经给采访他的记者展示过两个风车,类似于小时候用折纸正方形剪出来的风车样子。“你看这个是四角,这个是五角。把纸叠方了,对角一剪,弯过来,就是四角。但是这个五角的不行,得经过数学进行计算。这个四角的,像小学生上手工课的时候都会教。”实际上,他的风车教程已经纳入了小学生的教材。

他在80多岁时,依旧自己制作风车、琢磨风车。虽然市场上,量产的风车很多,但是通州大风车传统的制作,手手相传,让人们感受到京味儿的文化,历史的传承。风车,成为梁俊一生的玩意儿! 2007年,通州大风车入选北京市级非物质文化遗产项目名录。2008年被评为北京市级非物质文化遗产项目代表性传承人。

梁老爷子注重创新,香港紫荆花风车就是在传统的基础上加上自己的创意制作而成,这样的创新作品他还做了很多。如今梁老爷子年事已高,风车技艺传承的重任落到了其子梁德福的身上。通州大风车第四代传承人梁德福说:“如今,大风车和很多老北京被遗忘的传统正在逐渐被人民重新拾起,不少人都来找我们学艺,传承民间技艺。”梁氏父子深感任重道远。

随着副中心建立,大运河文化的彰显,通州大风车将会继续传承下去,还会绽放在老百姓手中。象征大运河源远流长,象征着中华民族的复兴。

编辑 宋冰华