可穿戴脉诊设备的发展及应用现状

2023-06-05郑锐龙詹珊珊庞拴卫

郑锐龙,詹珊珊,庞拴卫

(延安大学咸阳医院设备科,陕西咸阳 712000)

0 引言

脉诊是中医“四诊”之一,《内经》与《难经》中讲寸口是“脉之大会”,是人体元气反映在外的部位,人体内的病理信息都可以通过寸口脉象得以体现[1-2],因此脉诊在中医诊断中占据重要地位且最具特色,但脉诊在传承中往往面临“在心易了,指下难明”的困难,因此,中医医师的培养需要大量时间与精力的投入。随着科技的进步,尤其是传感器技术的发展,中医脉诊逐渐与现代科技接轨,衍生出众多脉诊数字化设备,通过不断的发展,基本实现了脉搏波的可视化与数字化,并能对多参数脉搏数据进行初步的分析。

可穿戴脉诊设备体积较小,可长时间佩戴进行脉搏及其他生理指标的监测。随着亚健康人群和老年人群比重日益增加,在中医“治未病”理念的基础上[3],国内外研制出多种性能与形态各异的可穿戴脉诊设备。本文就可穿戴脉诊设备的发展及应用现状展开综述。

1 国内可穿戴脉诊设备的发展现状

脉诊起源于中国中医,因此,国内学者对于可穿戴脉诊设备的研发具有一定的理论基础。2014 年被誉为“可穿戴设备元年”,众多智能可穿戴医疗设备出现在大众视野[4],我国在2015 年也提出要积极应用可穿戴技术推动惠及全民的智慧医疗服务[5]。纵观国内可穿戴脉诊设备的研发现状,表现出2 种不同的研究方向:一是将数字化脉象与传统中医紧密联系,寻找脉搏参数与传统中医之间的深层次联系;二是直接研究数字化脉象对现代疾病的信息支持与机制。

1.1 基于传统中医的可穿戴脉诊设备

基于传统中医的可穿戴脉诊设备以传统中医理论为基础,利用现代传感技术及计算机后处理技术来探索传统中医理论中三部九候、位数形势和基于中医冠名的疾病与脉搏参数间的联系。

中医取脉一般取寸口脉搏,但取脉位置因人而异,这是设计可穿戴脉诊设备的难点之一。现有的脉诊设备多以压力传感器为基础,采用导向槽、定位螺钉等来调整腕带的相对位置从而定位寸、关、尺区域,例如Jin 等[6]设计的可穿戴脉冲测量设备通过导向板、导向槽、定位螺钉来定位寸、关、尺区域,并由单片机控制脉搏信号的采集与发送,与现有技术相比,具有支持单区和三区脉冲采集、独立压力调节和位置调节等优点。此外,采用该设备可获得最佳的取脉压力、连续减压下的脉冲波形以及重压下寸、关、尺3 个区域的脉冲波形,可满足医疗、家庭与实验研究的需要。

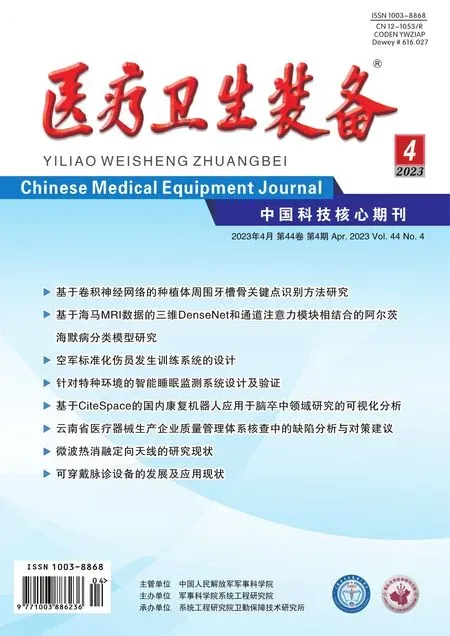

取脉有浮、中、沉的区别,因此,对于压力的控制是取脉的又一难点,要实现模拟中医浮、中、沉的采脉手法,需要对压力进行较为精确的控制。例如余夏晖[7]根据中医脉诊理论,结合移动医疗和智慧医疗的理念研制了一款基于压阻式脉搏传感器的可穿戴式自动加压脉诊手环,该手环选用蓝牙芯片nRF52832 作为控制核心,通过测量手腕桡动脉腕截面位置获取脉象信号,通过脉象信号分析处理模块实现对脉象信号的预处理、特征提取和分类识别。再如张琦等[8]结合新型传感与物联网技术,设计了便携式、可穿戴的自动加压多路脉象采集设备(如图1 所示),采用充气式气囊施压方法,实现中医脉诊浮、中、沉脉象的压力控制,并完成腕部寸、关、尺位置的脉搏信号采集,脉象采集终端通过本地路由器连接云服务器进行数据的云端存储与显示,为中医脉象识别、脉象与病症的对应验证和传统中医智能化发展提供了技术基础。此外,张西洋[9]设计了基于压阻式传感器的穿戴式脉象检测和分析系统,通过设计自动寻找最佳取脉压力算法来模拟中医浮、中、沉的采脉手法,并对平脉、滑脉、弦脉3 种脉象信号采用非线性分析方法中的递归定量法进行分析,发现脉象信号具有明显周期性。

图1 自动加压多路脉象采集设备及其采集的脉象图[8]

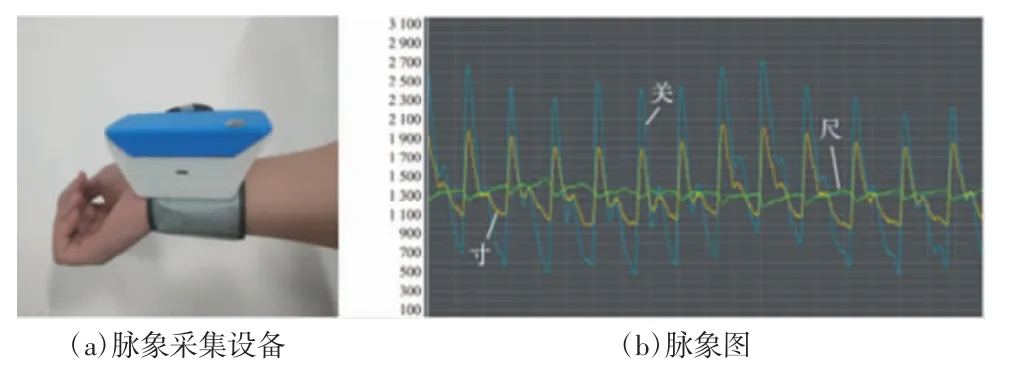

脉搏信号经传感器采集后,完成滤波、放大、A/D转换等步骤,可得到呈规律变化的脉搏波图。通过计算机技术将取得的脉搏波与传统中医理论进行对接是最重要的一步,尤其是找出脉搏参数与中医理论中位数形势之间的相关性,对于此,国内学者进行了多方面、深层次的探索。例如瞿昊宇[10]采用驻极体电容为核心元器件,制成腕带式可穿戴脉诊仪,通过相关数据处理软件对数据进行时域、频域分析和波形图分解得到各部分的参数值,用统计学方法找出与平脉的差异,从而找出病脉的参数特征。此外,杨何[11]运用中医学、仿生学、机械学、传感技术以及计算机技术,研制出一款能够模拟代替中医诊脉的穿戴式脉象仪(如图2 所示)。该仪器选用聚偏二氟乙烯膜(polyvinylidene fluoride,PVDF)压电薄膜传感器,从传感原理、信号特点及采样性能的角度设计并优化电路结构,将得到的降噪脉搏信号分别从时域、频域以及时频域3 个方面对脉搏信号进行分析研究,提取出能反映脉搏信号本质的相关特征参数。

图2 穿戴式脉象仪[11]

现有的基于传统中医的可穿戴脉诊设备以中医理论为依据,在硬件上,充分模拟中医取脉手法来设计取脉位置、取脉压力等模块;在软件上,积极寻找脉搏数据与中医中平脉与异脉之间的联系,两者相互结合,为传统中医的创新与发展增添了新的活力。

1.2 非传统中医的可穿戴脉诊设备

非传统中医可穿戴脉诊设备的发展不再过分依赖于中医理论,而是直接利用现代技术寻找数字化脉搏波与现代疾病的联系,此方向与国外研发方向基本一致,且大多将脉搏数据作为一路生理信号用于健康监测设备的研发,少部分用于具体疾病的研究。

早在2011 年,Gong 等[12]就提出了一种新型低成本、可穿戴的网络化健康监测系统(pulse diagnosis healthcare monitoring system,PDhms)用于脉搏数据采集、脉搏分析和脉搏诊断。作为一种较为早期的可穿戴脉诊系统,PDhms 在压力控制、信噪比和抗干扰能力等方面略显不足。

国内研究的用于健康监测的可穿戴脉诊设备采用多传感模式,用于监测多路信号,从而提供大量生理信号参数用于健康评估。例如,Sun 等[13]设计了一种可穿戴式多传感器脉冲波监测系统(如图3 所示)用于评价人体健康状态。该系统由测量单元和模拟电路处理单元组成。其中测量单元的主要部分是一个厚度为0.15 mm 的柔性印制电路板,其主要由3个由聚二甲基硅氧烷软包装的压力传感器组成。模拟电路处理单元包括电源模块、滤波器和放大器等。再如Fu 等[14]设计了一种新型的可穿戴式脉搏监测系统。该系统采用一种基于温度感知的柔性传感器检测沿动脉的2 个特定点的脉冲传输,可同时检测脉搏波、脉搏波速度和运动前后的脉搏变化,且体积小、结构简单、功能多样,为中医脉诊提供了一种很有前景的辅助手段。

图3 可穿戴式多传感器脉冲波监测系统[13]

对于具体疾病的研究,主要聚焦在心血管疾病监测方面,例如Li 等[15]研制的基于无校准微纤维传感器芯片(alignment-free microfiber-based sensor chip,AFMSC)的可穿戴设备主要由光学微纳光纤传感器和柔性软液囊组成,前者用于感知生理信号,后者用于消除错位,主要利用从桡动脉脉搏信号中提取的心血管生命体征来评价心血管健康状况。该设备可以对运动前后不同动脉区域的脉搏信号、胸部呼吸信号和径向脉搏信号等进行检测和分析。再如Zhang 等[16]设计出一种基于脉冲信号预处理算法、脉率计算算法和运动识别算法的可穿戴眼镜系统,可通过监测运动前后的脉搏数据来分析人体的健康状况。

非传统中医可穿戴脉诊设备的设计相比于传统中医仪器在健康检测和具体疾病的诊断方面表现出较大的优势,但相比于国外的仪器显得缺少中国特色,因此,基于传统中医与非传统中医的设备共同发展,两者在诊断和创新方面相辅相成,才能促进可穿戴脉诊设备的发展。

2 国外可穿戴脉诊设备的发展现状

国外可穿戴脉诊设备的研发很少受到中医理论的影响,功能上主要用于健康监测和家庭保健,少部分用于探究与具体疾病之间的机制。用于健康监测的脉诊设备其灵敏性与稳定性具有重要的意义,因此,对于传感元件的选择和信号噪声的处理显得尤为重要。在传感元件的选择方面,Fedotov 等[17]研制的可穿戴脉诊仪利用光电体积描记法和三轴加速计来获取脉搏波,其创新点是提出了用于抑制运动伪影的基于带通滤波和自适应噪声消除的脉冲波信号处理方法。实验表明,该脉诊仪可为人体生命体征的长期健康监测提供一种有效且性能良好的工具。Xu等[18]研制了一种基于石墨烯涂层光纤的实时低成本可穿戴脉搏监测系统来检测径向脉冲,以石墨烯包覆光纤作为传感元件,具有优良的电导性能和较高的灵敏度。该系统具有新型的信号调理单元,使用多级滤波方法实现对脉冲的实时监控,且数据被同时存储在PC 终端,可获取整体的健康状况,这对未来的可穿戴传感和家庭保健领域发展具有一定的推动作用。

国外脉搏采集传感器也向多元化方向发展,不再局限于压力传感器、光电传感器等。例如Mohammeda等[19]设计了一种使用驻波比(standing-wave ratio,SWR)计和柔性射频螺旋谐振器的可穿戴电磁径向脉冲探测设备。其脉冲测量原理为在外部射频刺激下,谐振器电磁耦合到周围的介质,介电性质的改变对这种近场耦合产生扰动,这种耦合效应可以使用SWR 和宽带二极管探测器依据谐振器反射功率的变化来测量。利用这一工作原理和生物组织的介电特性,该设备具有无创探测生命体征的能力。

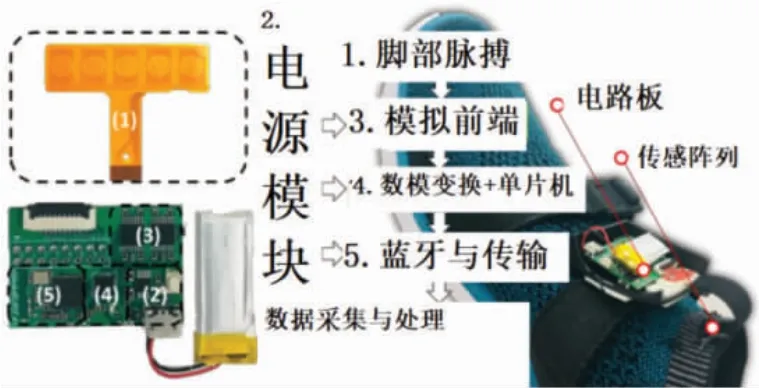

国外可穿戴脉诊设备的形态各异且脉诊测量位置不限于手腕部,例如Zhang 等[20]开发出世界上首例基于脚部脉搏的可穿戴设备(如图4 所示),可以同时检测脚部脉冲和肌肉活动,称为FeetBeat。该设计的核心是利用柔性电子传感技术构建一个五单元传感阵列,用于检测足部脉冲信号,灵敏度达到1 nF/mmHg(1 mmHg=133.32 Pa)。FeetBeat 有潜力成为世界上第一个可同时测量脉冲波形和肌肉反应来分析生命信号和身体活动的可穿戴设备。再如Lee等[21]设计出一种包括脉波传感器在内的多通道嵌入式系统的可穿戴手套,使用导电织物将脉冲波信号从测量系统传输到位于臂带内的嵌入式信号处理系统,然后在个人计算机上显示脉搏波信号处理分析的结果,并向用户提供反馈。

图4 基于脚部脉搏的可穿戴设备[20]

总而言之,国外可穿戴脉诊设备的研发在取脉位置、设备形态,尤其是传感器的种类方面都呈现多元化方向发展,对国内可穿戴脉诊设备具有一定的借鉴意义。

3 可穿戴脉诊设备的应用现状

可穿戴脉诊设备除了用于健康监测外,还具有监测和诊断具体疾病的功能,因脉诊具有的无创优势,而使其颇受欢迎。

3.1 血压评估

目前医院和家庭普遍采用血压计进行血压测量,有研究发现使用血压计测量血压的准确性低于使用电力计测量血压的准确性[22],且由于个人紧张心理、隐匿性高血压、变异性高血压等原因使得血压计测量的结果并不能如实地反映真实情况。

现有的研究表明,脉搏波与典型的血压波在动力学上非常相似,一个人的脉搏传递时间或脉搏波速度和收缩压之间有显著的相关性[23-24]。基于这种相关性,Yi 等[25]开发了一种无线可穿戴式连续血压监测系统,该系统具有很好的可移植性,使用单个压电传感器实现无运动伪影的连续血压监测,有望开发出基于脉搏的便携式可穿戴连续血压监测装置,用于高血压的早期预防和日常控制。此外,Richards 等[26]研制了一种可穿戴式压电样机用于检测桡动脉脉搏波速度,并设计了基于压电传感器的计算模型来模拟压电传感器在理想条件下的响应。这些设备为该领域的器件开发奠定了基础。

可穿戴设备可以进行动态血压监测,近年来基于脉搏波的血压监测仪器研究很多。例如Lazazzera等[27]研制的智能手表Magnien®由2 个脉冲血氧计组成,将食指放在血氧计的前端,即可开始采集2 张光容积描记图,然后对信号进行过滤和交叉关联噪声,以获得它们之间的时间延迟,最后通过线性模型来估计收缩期和舒张期血压。研究结果显示,该手表测量血压的精度可与基于振荡测量的设备相媲美,几乎符合美国医疗仪器先进协会的非自动化血压计标准。再如Ganti 等[28]研制的手表SeismoWatch(如图5 所示)通过测量单导联心电图、三轴地震心电图和多波长光容量描记图信号来计算脉冲传输时间,进而进行血压估计;Carek 等[29]设计了一种腕表血压监测仪,当脉搏波从心脏传播到手腕时,利用手表上的加速度计和光学传感器测量传播时间来估计血压,该设备校正后,舒张压估计值的均方根误差为2.9 mmHg。

图5 SeismoWatch[28]

此外,Rao 等[30]提出一种用于血压监测的腕部脉搏分析系统,从捕获的腕部脉冲中提取空间脉冲穿越时间(spatial pulse transit time,SPTT)和空间脉冲波速(spatial pulse wave velocity,SPWV)等波形特征,通过Pearson 相关系数计算SPTT 与使用标准血压计测量的血压之间的相关关系,结果显示SPTT 与收缩压呈中度相关,相关系数为0.72,由此计算的平均动脉压(mean artery pressure,MAP)的偏差与临床血压相比,其变化范围为(4.5±2.3)mmHg。

3.2 心血管系统疾病监测

动脉脉搏波被认为是评价心血管疾病的重要指标,且在早期心血管疾病的诊断中具有广阔的应用前景[31-32]。现有的智能手表和手环等穿戴式电子产品都具有潜在的脉搏波测量功能,可通过光电体积描记法被动地从手腕处测量脉搏、心率、血氧饱和度和血流量等生理参数[33-34],并从这些数据中挖掘出不规则或变异性的脉搏数据,从而可能识别出心房颤动或心房扑动等心血管系统疾病[35]。基于此,Bonomi 等[36]设计了一种基于光电体积描记法的手腕部可穿戴设备(如图6 所示),用于辨别房颤引起的不规则心律和正常心律,实验显示该设备的房颤检测准确率为96%。

图6 手腕部可穿戴设备[36]

此外,Kaisti 等[37]设计了一种基于微机电传感器元件阵列的柔性可穿戴腕带,其动脉压波形记录与金标准设备相比几乎吻合,对健康受试者的心率监测研究显示其敏感度达到99.1%,精度为100%。该腕带可以测量节律不齐,并可以对房颤和窦性心律进行准确分类,但其对冠状动脉疾病患者的心跳检测具有挑战性。由于该腕带具有持续精准监测的能力,未来可用于心血管疾病的远程监测和个性化医疗中。

3.3 其他

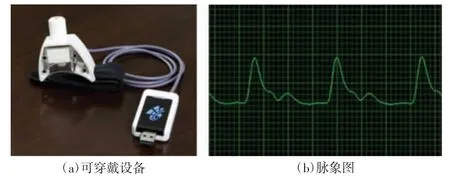

传统的血糖检测具有创伤性,不能有效监测糖尿病并发症(高血压、高脂血症和动脉硬化)的发展。因此,Hao 等[38]设计出一款基于脉搏波的无创、经济、即时的腕部可穿戴设备(如图7 所示),用于诊断和监测2 型糖尿病及其并发症。该设备采用自行设计的力传感器及其控制程序采集桡动脉处的脉冲数据,并进行信号放大、滤波、模数转换等处理。将得到的实验组和对照组脉冲数据采用线性判别分析、支持向量机和随机森林等多种机器学习方法进行分析,发现多项脉搏波参数有显著性差异,例如糖尿病患者的潮波高度、脉波起始点与主导波之间的时间距离、三分之一高度位置的冲击波宽度增加,双相波高度降低等。实验结果显示该设备检测糖尿病的准确率为96.35%,但预测糖尿病患者合并高血压和高脂血症的准确率低于70%。

图7 用于监测2 型糖尿病的腕部可穿戴设备及其采集的脉象图[38]

睡眠呼吸暂停是一种常见但不能充分诊断的健康问题,与生活质量受损和心血管风险疾病增加有关。随着具有光电容积描记传感器的可穿戴手表的普及,人们在日常生活中即可以得到连续的脉冲波数据。Hayano 等[39]利用可穿戴手表的光电容积描记法来记录脉冲数据,并利用自适应阈值自相关波检测(auto-correlated wave detection with adaptive threshold,ACAT)的自动算法进行分析。实验结果显示,其敏感度为82%、特异度为89%、准确率为85%,表明采用ACAT 算法分析的可穿戴手表可用于睡眠呼吸暂停的定量筛查。

4 结语与展望

脉诊具有深厚的历史底蕴,且具有无创的优势,是当下评价人体健康的重要手段,尤其对于老年人和亚健康人群,可作为反映其健康状况的重要手段[40],而可穿戴脉诊设备作为一种中医现代科技产品,在不断研究和改良中展现出独特的诊断优势,具有较好的社会效益和经济效益前景。

对于可穿戴脉诊设备的发展现状,在形态上,国内外设备以手腕部手表形式为主,少数以手环或手套出现;在取脉位置上,主要取手腕部脉搏,个别设备采集足部和眼部等脉波;在应用中多以辅助监测设备为主,少部分用于具体疾病的研究。

可穿戴脉诊设备快速发展的同时也面临着诸多阻碍,并表现出一定的不足:首先,实际用于可穿戴脉诊设备的高效传感器种类稀少且功能单一,现有的传感器依然不能达到当前科技和人们对可穿戴脉诊设备的期望;其次,可穿戴脉诊设备对具体疾病监测和诊断的范围较为局限;最后,在具体疾病诊断方面,现有的设备所进行的基础性研究实验较为单一,使得可穿戴脉诊设备的准确性和功效具有潜在的局限性。

基于可穿戴脉诊设备的现状和不足,对可穿戴脉诊设备的发展进行初步的展望:首先,随着工程技术的发展,可穿戴脉诊设备微型化方向将持续推进,而且伴随着个性化医疗理念的普及,可穿戴脉诊设备也将向个性化方向发展;随着新型传感器的诞生,未来可穿戴脉诊设备将向信息种类多元化和数量多元化方向发展;针对设备在长期检测数据时抗压能力差、监测具体疾病的准确性和功效具有局限性等问题,未来的可穿戴脉诊设备会在复杂环境和较大外部刺激的情况下有所突破,例如在高磁场环境或在较为剧烈的运动中进行精确的数据监测。

中医理论已受到世界各国的广泛关注和应用,且中医诊断有其独特的无创优势和整体观念,可穿戴脉诊设备是中医脉诊与现代科技接轨的产物,随着设备技术的成熟,将为世界医疗服务贡献出自己独特的力量。