“新文科”语境下中国艺术传播研究路径探析

2023-06-02王志扬汤筠冰

■ 王志扬 汤筠冰

我国新时代高等教育领域的“新文科”建设,将为中国特色艺术学理论的“三大体系”建设提供动能。一方面,“新文科”建设旨在培育具有中国特色、中国风格、中国气派的先进文化,形成中国特色的哲学社会科学的学派。(1)《教育部谈如何发展新工科、新医科、新农科、新文科》,中国新闻网,2019年2月26日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1626500839325715548,访问日期:2022年9月12日。这说明了“新文科”建设与中国艺术学理论“三大体系”建设的内在一致性。(2)李心峰、秦佩、张新科:《2020年艺术学理论学科发展报告》,《艺术百家》2021年第3期。另一方面,“新文科”建设强调对中华优秀传统文化的坚守与传承,且在学术研究方面强调跨学科性、技术化及应用性,(3)参见黄启兵、田晓明:《“新文科”的来源、特性及建设路径》,《苏州大学学报(教育科学版)》2020年第2期。这同艺术学理论交叉学科中协同创新、多元聚合的发展方向存在目标的一致性。

艺术传播学是艺术学理论交叉学科中颇具代表性的研究方向。其学术体系的建设是学科体系、话语体系建设的内核与基础,是该学科领域的知识、理论与方法等结构性元素的学理支撑。近年来,关于艺术传播的学术研究取得了一定的进步,并朝着中国特色艺术学理论的新方向发展。(4)夏燕靖:《重新认识艺术学理论学科十年发展的现实路径》,《艺术百家》2020年第4期。下一步,在“新文科”语境下构建“学术体系”是加强新时代艺术传播研究工作的重要任务。(5)参见仲呈祥:《中国特色艺术传播研究话语构建刍议》,《艺术传播研究》2021年第2期。如何根据相关学术研究的现状与特征,优化“新文科”语境下中国艺术传播研究的新路径,于当下其学术体系的建设而言,具有重要的现实意义。

一、从相关主题学术期刊论文看我国艺术传播研究现状

为梳理我国艺术传播领域的研究态势,窥析该领域的研究热点与前沿,为后续研究者提供参考和方向,本研究通过中国知网(CNKI)的检索对以“艺术传播”为主题的学术期刊论文进行了文献计量分析。当然,如仅对学术期刊论文进行统计,显然尚不足以全面“复刻”我国艺术传播研究的现状。因此,研究还参考了部分相关著作、学位论文与一些门类性艺术传播主题的期刊论文,力求提升量化分析的信度与效度,从而凭借对研究现状的描绘起到“见微知著”之效。

(一)初现“新文科”特色的我国艺术传播研究

截至2022年12月31日,在中国知网中以“艺术传播”为主题进行检索,可找到共计1001篇学术期刊论文。经人工剔除与研究对象无关及有内容缺失情况的文献,本研究纳入其中899篇作为有效样本,使用CiteSpace软件进行文献计量并生成可视化图谱,以试图透视我国学术期刊论文中艺术传播研究的基本情况及研究热点,由此梳理并描绘出我国艺术传播研究的总体现状。

我国当代最早对艺术传播的研究始于20世纪80年代末至90年代初,在中国知网上可检索到的最早的相关学术期刊论文是苏琪的《戏剧艺术传播过程的心理分析》(6)苏琪:《戏剧艺术传播过程的心理分析》,《齐鲁艺苑》1988年第2期。。出版于1992年的邵培仁的《艺术传播学》则是该研究领域早期比较有影响力的著作。(7)参见陈忆澄:《中国艺术传播理论的当代生成研究》,《艺术传播研究》2021年第4期。杜骏飞和黄鸣奋分别对艺术传播的本质特征(8)杜骏飞:《试论艺术传播的本质特征》,《江苏社会科学》1997年第6期。和数字化技术对艺术传播的影响(9)黄鸣奋:《论数字化技术对艺术传播的影响》,《广东社会科学》1998年第3期。进行了论述——这是笔者检索到的最早在现有CSSCI来源期刊发表有关论文的学者。从文献来源看,发文量最高的刊物是《艺术传播研究》《戏剧之家》《艺术百家》《现代传播(中国传媒大学学报)》《新闻研究导刊》《大众文艺》等,其中不乏CSSCI来源期刊(含扩展版)。这些来源反映出国内艺术学科和新闻传播学科对该领域研究的关注。

从年度发文量看,进入21世纪以来,该领域的学术期刊论文刊发数量总体呈上升趋势(见图1(10)首都师范大学博士研究生李凌霄、陕西师范大学硕士研究生张梦琦对本文图谱制作亦有贡献。另可参见于润生、赖雅芊:《艺术是传播:从艺术史到艺术传播学》,《艺术学研究》2020年第1期。)。其中,2004—2011年发文量相对平均,而自艺术学升格为独立的学科门类后,各分支学科的研究热情开始增加,自2012年起发文量开始明显增多。2019年,随着国家“新文科”建设正式开启,该领域更凭借其“新交叉”的特性(11)周毅、李卓卓:《新文科建设的理路与设计》,《中国大学教学》2019年第6期。激发起学界新一轮的研究热度,2020、2021年连续两年的发文量再次有小幅提升。需要说明的是,图中所显示的2022年发文量的小幅回落,当是受到收录数据更新滞后因素的影响,该年度的真实发文水平,可在未来予以回望和持续关注。

图1 本研究样本文献的发表年度分布

笔者在对已有研究进行阅读与梳理的过程中发现,有学者将我国艺术传播研究的发展历程分成起始阶段、发展阶段和深化阶段,(12)陈忆澄:《中国艺术传播理论的当代生成研究》。这对上文中的量化分析结论形成了一定的补充与印证。笔者在研究中还发现,艺术与传播的合一性逐渐得到共识,正走向艺术理论与传播理论的深度融合;而一些人文社会科学如心理学、人类学等学科视角的加入,无疑也都在一定程度上体现了艺术传播研究中的“新文科”特色。

(二)研究者及机构间合作关系的发展空间

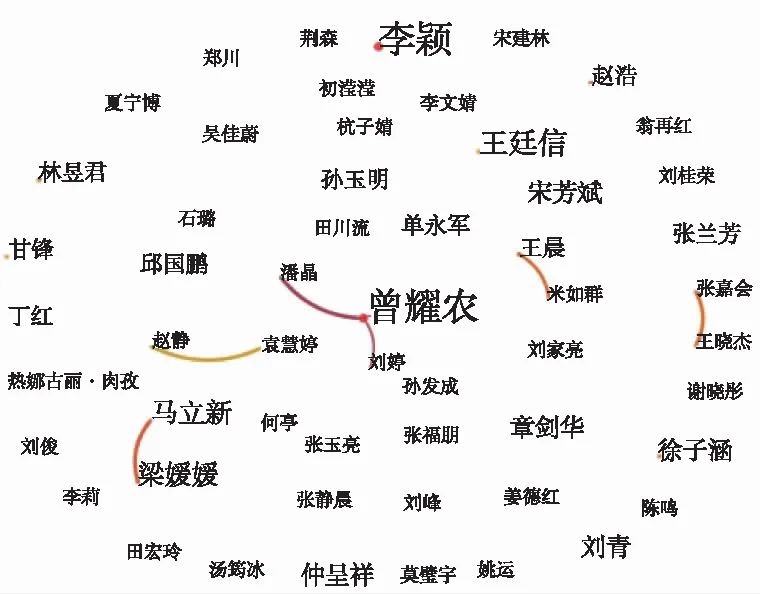

将这899篇学术期刊论文的作者姓名出现次数进行统计,可发现在艺术传播研究领域发文量较多的学者有李颖(南京信息工程大学)、王廷信(东南大学、中国传媒大学)、曾耀农(广州工商学院)、甘锋(东南大学)等。此外,仲呈祥、胡智锋、周星、田川流、马立新等知名学者也多次发表过相关文章。上述研究者的学科背景以艺术学居多,相比之下,在发文量较多的研究者中鲜有具有传播学背景的学者出现。

此外,通过对论文作者合著次数的统计,或亦可探测作者之间的合作关系和研究团队的形成状况。该统计还可形成作者合作共现图谱(见图2),从中可以发现,研究艺术传播的学者之间“合作关系网”较为分散,尚未形成足够多的研究团队,“单兵作战”情况较为普遍。通过对相关著作、其他来源论文的人工抽取与查阅,同样可发现类似的情况。当然,基于文科研究的特征,论文署名情况确实并不能全然反映研究团队的状态,还有待今后从其他方面对该问题进行更加全面、客观的研究。

图2 样本文献的作者合作共现图谱

通过对研究机构及合作情况进行共现分析(见图3),可发现以东南大学艺术学院为核心的机构合作交流最多,合作程度最高。这从一定程度上也补充证明了前文所述的研究者的代表性合作情况,比如东南大学对艺术学的研究起步较早,也是最早开始招收艺术传播学方向硕、博士研究生的院校;其中,又以王廷信(东南大学、中国传媒大学)、甘锋(东南大学)等学者为核心各自形成了有一定程度的跨机构合作且具有一定影响力的研究团队。

图3 样本文献反映的研究机构合作情况

研究还发现,大部分研究者来自高校及科研院所,这说明当前研究还主要基于学界。除东南大学外,中国传媒大学、南京艺术学院、中国艺术研究院等专业院校或研究机构也对艺术传播研究有较深入的关注。

以上情况表明,我国艺术传播研究还可在“新文科”语境下继续深化学科间的交叉与融合,更加重视学者之间、院校之间、学界与业界之间的合作关系,形成更多具备多学科视角的学术团队,进而有利于全面深化我国艺术传播领域的研究成果。

(三)艺术传播研究的理论热点与对技术的关注

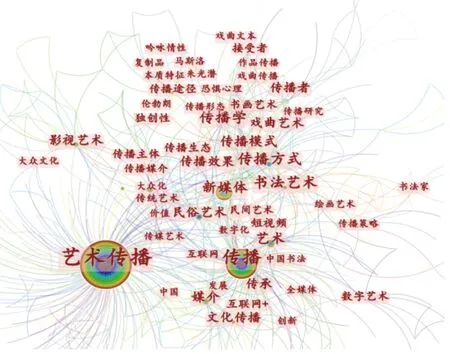

将样本文献的全部关键词形成共现图谱(见图4),可发现高频词主要有“艺术传播”“传播”“新媒体”“媒介”“艺术”“大众化”“传播方式”“民族艺术”“书法艺术”“影视艺术”“文化传播”“短视频”“传播模式”“传播者”“传播效果”“传承”“书画艺术”“戏曲艺术”“数字艺术”“互联网”等。

图4 样本文献关键词的共现图谱

从词频分析结果来看,各门类艺术是样本论文的主要研究对象,其中,包括民俗、书法、戏曲、“非遗”等内容在内的中国传统艺术选题占比较大,“传承”与“保护”等高频词与之相关联程度较高,“文化传播”与“文化交流”等高频词也体现了学界对中国文化艺术对外传播研究的热衷。这些都彰显了艺术传播研究“中国化”的发展特色,也在一定程度上反映了我国艺术传播研究的理论热点。

此外,从“新媒体”“短视频”“数字媒体”“互联网”“全媒体”等高频词中,可以看出研究者对媒介的关注,特别是对艺术传播技术路径的探寻堪称重要研究热点之一。而“数字化”“算法”“人工智能”等高频词也体现出研究者对媒介技术赋能艺术传播的研究趋向,即研究者不仅意识到了传播是艺术的一种存在方式,也注意到了技术在艺术传播活动中的纽带作用。

媒介技术的兴起为艺术传播带来了新的变革方向,如何用新技术实现艺术的传播和传承是当前学界最为关心的话题之一。媒介的外延不断扩大,当前又在从传统媒体逐步走向“新兴媒体”(emerging media),(13)参见王铁军:《全媒体时代新兴媒体与传统媒体的演进与融合》,《编辑学刊》2021年第1期。传者和受者之间的边界日益模糊,两者的关系甚至发生了颠覆。数字时代中全新的内容创作机制、平台算法技术与传播接受规则,都为当下及未来的艺术传播研究提供了思路。

近年来,艺术传播研究对理论与技术的关注表现出以下一些方向。一是中国艺术传播的理论构建,即探索艺术传播理论的本土化构建(其中可包括批判借鉴现代国外的有关理论与研究成果)。相关的先行研究为中国特色的艺术传播学构建奠定了基础。(14)代表性的研究成果举例如下。仲呈祥:《中国特色艺术传播研究话语构建刍议》,《艺术传播研究》2021年第2期;仲呈祥:《艺术传播与“抗疫”》,《艺术传播研究》2020年第1期;胡智锋、何昶成:《坚持以人民为中心的创作导向 推进电视艺术传播创新》,《电视研究》2019年第1期;甘锋、李晓燕:《人文主义传播研究的典范:杜威艺术传播思想的内涵、意义及当代价值》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2019年第1期。二是当代艺术传播的转向。这类研究关注媒介技术导致的当代艺术向度的转变,以求有效解决传统艺术与现当代艺术在海内外传播的互动关系等问题。(15)代表性研究举例如下。王一川:《互联网时代的艺术传播偏向》,《民族艺术研究》2016年第3期;王廷信:《中国艺术海外传播的国家战略与理论研究》,《民族艺术》2017年第2期;汤筠冰、孟建:《超学科视野下当代艺术传播现状与挑战》,《新闻大学》2019年第11期。三是各门类艺术传播现象。该类研究主要是以传播学理论对某艺术门类中的代表性艺术现象或过程进行分析,并提出新形态下各门类艺术的传播路径或者策略等,如今正逐步构建起包含听觉艺术传播、视觉艺术传播、综合艺术传播等在内的立体式研究格局。四是媒介技术对艺术传播的影响研究。媒介技术的发展是艺术传播研究重要的背景,而媒体技术的变革之于艺术传播的作用一直都是学界的研究热点。(16)代表性研究举例如下。徐望:《科技迭代进程中当代艺术的多维嬗变》,《艺术传播研究》2022年第1期; 张志平、高福安:《人工智能时代艺术传播的基本特征、潜在风险与应对策略》,《艺术传播研究》2021年第3期;白晓晴:《重塑与融合:新媒体艺术传播中的算法视域及其文化生态》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2020年第9期。

二、“新文科”语境下中国艺术传播研究的特征

结合我国艺术传播研究现状和主要热点,同时根据“新文科”建设在学术研究方面注重跨学科性、技术化及应用性等特性,可进一步对“新文科”语境下中国艺术传播研究呈现出的学科的交叉与融合、对技术的关注、在应用性研究层面体现服务功能等主要特征进行考辨。这些特征的出现将有望参与助推中国艺术传播理论的创新,从而服务于中国艺术传播研究的学术体系构建。

(一)呈现更深层次的学科交叉与融合

在“新文科”建设成为一种人文教育变革趋势的大背景下,学科交叉、学科融合成为必然要求,这为我国的艺术传播研究带来了新的契机与挑战。一方面,“新文科”建设的目标和意义不仅要求人文科学内部的交叉研究,还强调与社会科学甚至是自然科学相结合的跨学科研究;(17)董占军、张运春:《新文科背景下艺术学理论的学科建设发展问题》,《民族艺术研究》2021年第1期。另一方面,艺术传播研究本身就体现了艺术学与传播学等学科的交叉与跨界,也表现出了人文科学与社会科学研究的交叉与重构特征。

在此背景下,我国艺术传播研究在经历了初始阶段的探索与理论构建后,正向着更深层次的交叉与融合的研究领域探索。本研究的文献计量结果也在一定程度上印证了该论断。艺术传播研究“学科的交叉与融合”这一特征主要体现在三个方面:

首先是艺术学内部的学科交叉性。例如,有关艺术传播的先行研究中就有不少以“艺术”或者“综合艺术”为视角展开的带有综合性或交叉性的研究,而在“新文科”与新版学科专业目录的共同“作用”下,艺术学科内部原先五个一级学科的界限和边缘被打破,在此情形下,笔者相信今后在艺术传播研究领域中会涌现更多涉及艺术学内部的综合与交叉的研究。

其次是艺术学与传播学的学科融合性。我国艺术学与传播学的交叉研究取得了一定的成果,该领域的早期研究便多以传播的视角去分析艺术现象,或是对艺术本体的传播过程进行研究。随后,艺术传播研究形成了本土化理论研究的热度,学者们不断尝试和探索中国艺术学与中国传播学的交叉,并逐渐着力推动形成全新的、实用的、中国化的艺术传播理论。当然,也有学者指出“艺术传播”尚未最终形成一个全新的学科,对此还须进行更为深入的融合。(18)于润生、赖雅芊:《艺术是传播:从艺术史到艺术传播学》,《艺术学研究》2020年第1期。

最后是艺术传播研究的跨学科性。受“新文科”理念影响,已经有少量学者尝试在艺术传播研究中采用更显著的跨学科的视角与方法。特别是艺术管理、艺术科技等方面理论的加入,使得当前艺术传播研究逐渐重视并形成兼顾跨学科研究(如艺术传播心理、艺术传播管理、艺术传播经济、艺术传播科技等)的新特征。

(二)于多维度体现“技术性”

“新文科”建设背景下,文科的学术研究变得越来越“技术化”。(19)张福贵:《技术主义道路与传统文科的发展路向》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2021年第5期。艺术传播研究也在不同维度中体现了其“技术性”,这与上文中提到的“媒介技术对艺术传播的影响”这一研究热点具有同一性。学者们在研究中多有关注艺术如何通过媒介技术进行传播、媒介的融合与技术的迭代如何影响艺术传播,以及在学术研究中是否可以引入一些技术性的方法——这些无不体现出艺术传播研究的“技术性”。这种“技术性”主要来自三个维度:

首先是艺术传播媒介环境朝“新兴媒体”方向转变。新媒体对艺术传播的影响一直都是重要的研究议题,(20)刘俊:《理解艺术媒介:从“材料”到“传播”》,《当代文坛》2021年第6期。但是,在媒介技术飞速更迭的今日,日常所说的“新媒体”从本质上来看仍然是传统媒体的延伸,而“新兴媒体”则能更多地提供全新的创作机制,强调的是技术与服务。因此,学者们开始关注到“新兴媒体”对艺术传播产生的积极影响。

其次是艺术传播研究方法由逻辑思辨向量化技术延伸。整体来看,当前我国艺术传播研究的方法以逻辑思辨为主,这继承并体现了艺术学研究的人文性特征。而在“新文科”语境下,“技术性”的方法已在艺术传播学术研究过程中实时伴随。比如,一些研究者采用了“量化技术”,还有些学者指出可在资料搜集和数据分析中尝试利用大数据或算法技术等新手段。新技术的应用正推动艺术传播研究发展“技术性”与“现代性”的一面,研究范式也由逻辑思辨向实证研究延伸。

最后是艺术与科技在艺术传播实践中的交叉共融。在新的科技浪潮下,艺术在创作、传播与接受的过程中发生了全方位的技术流变,数字技术、大数据及人工智能等传播科技赋予艺术以新的张力和强大的社会影响力。(21)徐望:《科技迭代进程中当代艺术的多维嬗变》,《艺术传播研究》2022年第1期。艺术与科技的结合逐渐被学界重视,甚至形成了一门全新的交叉学科。这其实也体现了在“新文科”语境下,艺术与科技已在艺术传播实践中“共生共融”,并在媒介技术的迭代中为艺术传播研究提供新动能。

(三)在应用性研究层面体现服务功能与属性

“新文科”建设强调和注重学科的社会服务功能,而在艺术传播研究领域现有的成果中,应用性研究也越发受到学界重视,朝着“理论指导实践”的方向转变。学者们对不同场景下的艺术传播提出了相应的策略、路径与解决方案,在应用性研究中体现出服务功能。

具体说来,“新文科”语境下中国艺术传播研究的应用性特征,可体现在服务于人们对美好生活的追求、服务于城市发展与乡村振兴、服务于我国的对外传播工作等诸多方面,即在人文层面、社会层面、国家层面彰显艺术传播的服务功能与属性。这些既是艺术学未来需要关注的重要方面,也体现了艺术传播研究的使命所在。以下对这三个方面进行分述:

首先,对人文的关注,是艺术传播研究最根本,但也比较容易被人忽略的功能之一。杜威(John Dewey)认为:参与艺术传播的各方必将恢复艺术与生活的连续性、增进人与人的理解、促进人类共同体的重建。(22)参见甘锋、李晓燕:《人文主义传播研究的典范:杜威艺术传播思想的内涵、意义及当代价值》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2019年第1期。“新文科”语境下的中国艺术传播研究正应体现“服务于人”的功能属性。一方面,媒介的变迁与融合使得艺术传播实践及研究可更深入地服务于艺术的传受双方,为艺术的创作及传播提供帮助与支持。另一方面,“新文科”理念下的艺术传播研究也将更好地服务于人才培养,即培养兼具理论与实践能力的艺术传播行业的复合型、应用型人才。

其次,“新文科”建设中的文科学术研究将“走向社会”,密切联系社会发展中的实际需求,充分发挥学术服务功能。针对“社会层面”的艺术传播研究具备极强的应用性,其研究对象面向社会,研究内容来源于社会,研究结果作用于社会。从现有的研究成果来看,艺术传播如何服务于社会一直都是学界的研究热点之一,例如,当代艺术如何赋能城市的发展与建设,以及传统艺术如何“复兴”并助力乡村文化振兴是两个比较有代表性的议题。

最后,“新文科”建设要求我们不仅必须坚持繁荣和发展学术事业,还要主动地使学术成果服务于国家需求。例如,“新文科”背景下的中国艺术传播研究,也将更主动地服务于国家文化战略层面的对外传播(23)参见王廷信:《中国艺术海外传播的国家战略与理论研究》,《民族艺术》2017年第2期。。从现有研究来看,近五年来有关中国艺术对外传播的相关成果在数量上有显著提升,这也凸显了艺术传播研究服务于国家的功能属性。学者们逐渐意识到中国艺术作为构建人类命运共同体的重要桥梁,是对外传播的重要手段;讲好中国故事、传播中国文化、弘扬中国精神也将进一步成为艺术传播研究的重要内容。

三、“新文科”语境下中国艺术传播的研究路径

以“新文科”理念为参照,根据有关学术研究的现状与特征,可优化中国艺术传播研究的未来路径,为学界在下一阶段的研究提供方向,以期形成完整、科学的艺术传播学术体系。笔者认为,应在指导思想中体现中国的时代精神与民族精神,在研究对象方面注重对人、艺术、社会的科技赋能,将积极探索对人、社会、国家的服务功能纳入研究目的,“正本清源、守正创新”,以形成具有中国特色的研究范式,从而体现既坚持中国化又具国际视野、既坚守本源又开放包容的新时代中国艺术传播研究路径。

(一)确立蕴含中国精神的指导思想

“新文科”语境下我国的艺术传播研究,要以坚守中国传统文化为根本,以马克思主义文艺观和新闻观为指导,深刻学习从毛泽东到习近平关于文艺、宣传工作的重要论述,充分体现中国精神。所谓中国精神,一方面表现在以改革创新为核心的中国时代精神,另一方面则体现在以文化自信为支撑的对中华民族精神的弘扬。新时代中国艺术传播研究的指导思想要坚持改革创新与文化自信这两个关键,在研究中充分体现中国特色、中国作风和中国气派。下面分层次述之:

第一,确立中国艺术传播研究的指导思想。在“新文科”语境下探寻中国艺术传播的研究路径,首先应确立时代背景下的指导思想。中国艺术传播研究应该以马克思主义为指导,坚持历史唯物主义和辩证唯物主义立场,坚持从中国优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中吸取营养。(24)参考彭吉象:《关于首先构建新时代中国艺术学理论“三大体系”的几点思考》,《艺术评论》2022年第1期。同时,新时代中国艺术传播研究的理论指南应是中国化的马克思主义文艺观,即从毛泽东文艺思想到习近平关于文艺工作的一系列一脉相承、与时俱进的重要论述。(25)仲呈祥:《中国特色艺术传播研究话语构建刍议》。中国化的马克思主义文艺观、新闻观与新时代繁荣发展的艺术实践相结合,将为艺术传播理论本土化的深入等研究热点提供思想指引。

第二,体现改革创新的中国时代精神。在指导思想中体现时代精神,离不开新时代实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大实践,离不开“培根铸魂”“立德树人”的根本宗旨。面对艺术传播应用研究中的热点内容,研究者应积极践行改革与创新,充分认识构建人类命运共同体的重要性,明确艺术传播不应仅是各国各类艺术形式的“各美其美”,还应形成人类艺术的“美美与共”,最终应以更宏观、大气的格局,展现出改革、创新的中国时代精神。

第三,以文化自信为支撑,弘扬中华民族精神。实现中华民族伟大复兴的中国梦,必须以文化自信为支撑,弘扬中华民族精神;未来的中国艺术传播研究要在指导思想中坚定文化自信,蕴含中华民族精神,要意识到我国艺术传播理论与实践的一个重要焦点就是对中华优秀传统文化艺术的传承与发展。面对传统艺术与现当代艺术在海内外传播等热点问题,应在研究中充分重视并体现民族性,积极展示文化自信。

(二)倚重研究对象的“科技赋能”

媒介技术随着其自身的迭代与发展,对艺术传播的影响也发生了巨变。笔者认为,进一步重视对包括人、艺术、社会等方面在内的研究对象的“科技赋能”,探索技术对人的影响、科技与艺术的关系以及科技对艺术社会发展的作用,是技术性特征背景下未来中国艺术传播研究的一条有效路径。

第一,关注技术对人的传播效果。在现有成果中,受众研究是相对缺失的,面对这种不足,未来艺术传播研究应“重技术、补短板”,以受众为对象,以传播效果为重心,采用量化技术评价受众对艺术产生的情感、态度、行为等方面的变化,以问题导向促进艺术创作与生产。同时,还应注重以大数据、运算力和算法为核心的人工智能技术对艺术传播变革的推动力。(26)参见张志平、高福安:《人工智能时代艺术传播的基本特征、潜在风险与应对策略》。另外,还可对艺术信息在生产、分发、反馈等环节的传播效果进行研究,通过算法来审视用户“画像”,形成艺术对人的“精准推送”,(27)白晓晴:《重塑与融合:新媒体艺术传播中的算法视域及其文化生态》。并观测“技术”与“服务”对人的影响,从而进一步探寻相应的艺术传播对策。

第二,探析科技与艺术的关系。要坚持以“艺术”为研究对象,加大对应用研究的关注度并将研究成果作用于艺术创作中,同时反思艺术在社会中的地位及其对人的意义。要坚持“文科融合”“艺科互近”理念,探析艺术与科技之间的关系。(28)徐望:《科技迭代进程中当代艺术的多维嬗变》。据此研究理路,未来的研究趋势将主要体现在以下研究方向:科技赋能艺术的全面展现与应用,新兴媒体对艺术传播的影响与实践,数字技术、数智技术等在艺术传播中的效能,传统艺术借助科技传播的手段追求复兴的方式,等等。

第三,研究科技对艺术社会发展提供的动能。传播学领域的媒介环境学派认为,艺术即媒介,可从宏观的社会、文化层面出发,思索艺术媒介产生的总体效应问题,实现自身的人文诉求。(29)参见甘锋、李坤:《艺术的媒介之维——论艺术传播研究的媒介环境学范式》,《东南大学学报(哲学社会科学版)》2019年第5期。面对媒介融合迅猛发展的趋势,在坚持以艺术为核心研究对象的同时,一方面应坚守宏观的研究视域,探讨科技对社会发展的影响,特别是艺术传播利用科技对政治、经济和文化产生的影响;另一方面,也可用中微观的研究视角聚焦于如电子游戏等新兴艺术形式的媒介演进情况,以及关注艺术的跨媒介创作与传播等内容。

(三)提升研究成果的服务功能与应用价值

在“新文科”建设中,学术研究的重要目的之一是面对并解决社会发展中的实际问题,从而使各学科更具服务性与功能性。在此语境下,下一步需要坚持问题导向进行相应研究,拓展应用研究。(30)参见夏燕靖:《学术观念与学科建设多重领域的交融——再论艺术学理论学科三大理论方向的发展》,《艺术管理(中英文)》2021年第4期。因此,“新文科”语境下的艺术传播研究应以解决艺术传播中的实际问题作为重要目的之一,“知行合一”地兼顾学术价值和应用价值。同时,要提高站位,不断促使中国艺术传播研究成果面向人、面向社会、面向国家,充分提取研究成果的服务功能与应用价值。

第一,应以服务于人为根本。在艺术传播研究中,人永远不应居于边缘位置,相反,未来人类应更加自由地、富有创造性地参与到艺术传播中。(31)参见李晓燕:《杜威艺术传播思想研究》,博士学位论文,东南大学,2020年,第163页。因此,艺术传播研究的目的应以人的发展及需求为根本。一方面,应重视人的发展,以提升大众审美和全民美育为目的,提升全民创造美、发现美、体验美的能力,同时为艺术家的创作服务;另一方面,应考虑人的实际需求,重点对受众的态度与行为等问题进行研究,围绕艺术传播进行实证研究,通过对大众文化的适度批判,提升受众的主动性和参与感,巩固人在艺术传播中的地位。

第二,应以服务社会为核心。笔者认为,中国艺术传播研究要提升自身在人文社会科学中的学科地位,还应加大服务社会的力度,为社会的发展、艺术的传播与创作建言献策。一方面,应该高度重视包括戏曲、书画等在内的中国传统艺术的传播研究,不遗余力地展现中国艺术传播研究的民族性,助力乡村振兴等战略;另一方面,样态丰富的现代艺术也将赋能城市建设并为城市文化的传播提供多元的方式,其间亦能体现中国艺术传播研究的“现代性”。笔者认为,这些应是中国艺术传播研究由理论走向实践的关键所在。

第三,应以服务国家为最高要求。进入21世纪以来,我国开始大力推进艺术的海外传播。关于这方面的现有研究以理论研究为主,主要集中在历史研究、理论研究和策略研究等方面。(32)参见王廷信:《中国艺术海外传播的国家战略与理论研究》。理论研究部分虽然取得了一定成果,但艺术传播的方式及效果研究仍有待充实。笔者以为,未来中国艺术传播研究应着眼于如何讲好中国故事,如何更高效地传播中华优秀传统文化艺术,服务于我国的对外传播及“一带一路”建设;要在夯实艺术的国际传播的理论基础的同时,对海外受众接受中国艺术的情况进行调研,从实践中总结出行之有效的中国艺术国际传播的经验和方法。

(四)形成中国特色的研究范式

要创新中国艺术传播研究的路径,则应反思前期研究中方法上的不足,进而根据“新文科”语境下中国艺术传播研究呈现出的特征,总结并形成中国特色的研究范式。其间,一方面要“正本清源”,坚持以中国优秀传统文化为依托;另一方面,要“守正创新”,对中国艺术学与中国传播学进行交叉融合。笔者认为,中国特色的研究范式,应有以下几个方面的含义。

第一,“不忘本来”:用中国方法解决中国问题。中国艺术传播的研究范式归根结底是要用中国特色的研究方法解决中国艺术传播的理论问题和现实问题。因此,要充分考虑中国艺术的实际情况与独特之处,避免机械地套用西方理论来解释中国艺术的问题,要注重民族性内容的建构与研究,在研究方法上形成中国特色、中国风格和中国气派。(33)参见彭吉象:《关于首先构建新时代中国艺术学理论“三大体系”的几点思考》,《艺术评论》2022年第1期。因此,笔者认为,在研究中应寻找中国艺术传播的实际问题,尝试采用国内艺术学领域的一些创新研究方法(如“艺术实证学”(34)李荣有:《中国艺术史学理论与方法体系建构三策》,《民族艺术研究》2022年第3期。“艺术人类学”等),以助于“复活”传统艺术在现代社会中的“灵气”,更好地服务于中华传统文化艺术的传播。

第二,“吸收外来”:用通用方法服务本土研究。要坚持辩证唯物主义方法论,对于国外的理论和方法,在避免简单化地挪用的前提下,可以尝试将一些国际通用的艺术传播研究范式应用于中国本土问题的研究,形成中国艺术传播研究范式的新的可能性。例如,在充分认识西方传播学各类研究方法的前提下,对于一些前期研究中的盲区与不足,例如以人为核心的研究内容,可以尝试将一些传播学的研究方法应用于其中,如果得出的结果是符合中国国情和实际的,就可以使之为中国的艺术传播研究和应用服务。

第三,“面向未来”:用创新方法解决实际问题。可以想见,未来我们会遇到各种新的艺术传播语境,其间也会产生新的问题,如果届时还用一些“老办法”去解决,就可能会“药不对症”、力不从心。这就要求我们要在研究中善于创新理论与方法,并使其产生应用价值。可以说,构建符合国情的、能解决当前及今后国内外艺术传播实际问题的研究范式,是当前及未来相当长一段时间里学界需要面对的重要问题。因此,需要不断破除藩篱,创新研究方法,深化学理基础,针对实际问题,强化应用研究。(35)参见周星、任晟姝:《新文科建设背景下艺术学科综合性发展的思考》,《南京师大学报(社会科学版)》2020年第3期。应加快构建中国艺术传播学的相关理论与研究方法,形成中国特色的研究范式,推动艺术传播研究的学术体系建设。

结 语

未来的中国艺术传播研究,应该充分研判前期研究中出现的问题,以“新文科”语境下的研究趋势和主要特征为基础,在应用中创新,形成中国化、技术化、有国际视野的研究路径,为中国艺术传播学的学术体系建设提供新思路与新办法。最后还需要提到的是,本研究主要是在艺术学视域下进行关于艺术传播研究的相关探索的,若尝试以传播学为研究视角,又会得到怎样的结论?艺术学视域、传播学视角在艺术传播研究中的关系是怎样的?有关问题或许还尚待今后再作讨论与辨析。