拉伸的必要

——欧古写实绘画中的人物比例形变解析

2023-06-02朱峰,曹治,邵婕

朱 峰, 曹 治, 邵 婕

(南昌航空大学 艺术与设计学院,南昌 330063)

一般而言,写实性绘画在比例、控光方面应忠于现实场景,不提倡刻意拉伸或改变客观视像。然而,研究人员在对大量作品的测量、比对以及分析后发现:许多艺术家,尤其著名画家会出于各种缘由主动改变这一事实。除去如Cézanne 在《大浴女》中为了适形而拉伸女子手臂这样已有定论的技术处理,还存在许多隐秘、不为人知,甚至对艺术家本人来说尚属潜意识作用下的行为。

其实,将人物比例略微拉长是古典绘画中的常见手法,和人们常说的“酱油色调”相仿,只是约定俗成,并未上升至概念与理论高度。要分析众多的人物变长原因往往缺少足够的数据,只能给予估测:应该与审美习惯关联。通常情况下,大家以修长为美,属于某种集体意识。不过,有些个案研究已经有了明确的解释,比如不久前David Hockney 就剖析了一种人物被拉长的原因。

David 论证的目的是为了证明古典画家直接或间接使用了光学器材[1](前言17),为此,他与物理学家Charles Falco 完成了一系列光学实验,在对Velazquez 与Hals 所绘肖像作品的分析中明确了两幅作品人物存在比例拉伸情况并给出了解释:由于光学器材的使用导致画家绘制作品是由拼接方式实现的[1](174),凹透镜能够将物象投射于画布之上,但面积不大,在描绘巨幅作品时就不得不移动透镜分开完成并给予拼接,由此引起了比例的拉伸。

虽然结论存在争议,但David 对拼接的解释显然具有一定的合理性。那么,导致画面人物变长的原因还有哪些?

一、细节外溢−完形与弥散心理合力促成

由心理学解释出发,Rudolf Arnheim 曾经明确所谓“形状”是由观看行为的简化与分离现象共同决定的[2](64)。一方面,人的视觉会将对象简化、将关联形态闭合,直至“完形”;另一方面,对细节的关注导致分离深入,新的“部分”不断形成以达至“弥散”。推崇格式塔的心理学家更倾向于强调完形机制在视觉感知中起的作用,按Ehrenfels 的解释,格式塔最基本特征就是完形不等于构成成分之和,并且“整体”对“部分”的影响是单向性的[3]。

然而,具体到绘画行为却非全然如此,因为完形学说针对的是观看机制本身,但绘画还包括思考、表达等其它机制。并且,绘画是持续性的,在时间上有相应的周期与延展,这样就使得不同于格式塔的解释有了可能:绘画时,整体固然决定细节,但“部分”同样会影响到对“整体”的表达。

这种影响很普遍,尤其对于缺少训练的初学者。与Hockney 透镜解释相似,写生时不会仅仅记录一眼感受,而是不同角度、距离间的视像叠加,当拼接形成整体时会出现许多状况,细节溢出改变整体形状就成为常态,需要训练方能克服。不过,即使是最伟大的艺术家,也常伴有类似情形,对细节过于细致的摹写很容易促成两种状况:其一为原本不易看到的局部被放大使其得以显现,其二就是为了效果会刻意增加细节。而这些状况导致一种结果:即细节面积超出原有形,为了保证形态的完整,比例自然就拉“长”了。

好的艺术家可以运用这种“将错就错”的现象形成艺术风格,专注于细节描绘的画家尤其明显,最典型的比如文艺复兴时期德国绘画大师Albrecht Dürer。“丢勒用这样的比例刻画人物,其长度相当于八个头颅”[4],Winckelmann 这样描述。正常人体比例是身长为七个半头长,在Dürer 作品中常常超出,比如一系列《失乐园》作品,其中1504 年所绘版画中人物比例均接近八个头长,1507 年所绘油画的人体更是超过了八头身。这种情形在《波姆加特纳祭坛》及《雇佣兵和骑马的女士》中也有所反映,而自画像与手的习作中,修长的手指说明这种拉长是细节溢出而不是出自对真实性的需要,因为《失乐园》的手并没那么修长。

Dürer 性格忧郁,这导致他非常喜欢描绘细节,甚至为了维持局部效果放弃一些整体与真实性,从其自画像钢丝般的头发就能发现他乐此不疲。按Hockney 的研究,那时画家们借助透镜获得了不同以往的写实能力,这个时间点大约在1420 至1430 年,正处于由此展开的绘画技术与认识上的竞赛阶段。身处北方的Dürer 显然更专注于细节,不像意大利同行们有着更多的相互影响与学习,也更整体。或许这正是促成他与南方画家不同,并且更具艺术独特性与辨识度的原因之一。

二、审美惯性−集体意识在艺术领域的拓展

古希腊雕塑家Polyclitus 撰写《法则》,认为头与身体理想比例为1∶7,而Lysippos 则认为1∶8更加规范、优美。尽管公认最好的人体比例应当符合Leonardo《维特鲁威人》中的卡侬比例,但人们还是希望再“高”一些,对修长身材的认同虽无普适的合理解释,但也并非无迹可寻,审美本就源自适应与舒适程度,当事态的发展与观者的思维能够协调统一,与预判吻合就会产生相应的舒适感。

Pogson 通过弧线、折线与心理预判的对应情况来揭示审美本质[5]。换言之,源初审美是由环境与己相互适应以及对外界的可控程度决定的。本文认为“高”首先与身体的功能相关:早期人类对器械的依赖需结合身体操作,结果与身高有一定关联。足够的高度能够采摘更高、更远的物品、获得更好的视角,也可跑得更快,这往往决定着生存、繁衍与其他竞争的最终结果。况且,就健康与身体状况而言,成年阶段必然高于幼年及老龄化时期,这导致人们希望更“高”一些。

当对高的意识影响到审美,也就自然催生了刻意拉长的处理方式。像Bouguereau、Gerome、Hunt、Rossetti 等都有类似的爱好,比较典型的是美籍英国画家Sargent,他习惯将人物拉长,用来达到理想中“美”的效果。

Sargent 主要画的是英国、波西米亚人以及贵族,审美方面始终与大众及上流社会步调一致。他在与朋友的信件中表示自己对被别人称呼为“pompier”感到自豪[6](646),而这个词有笔法矫饰的、夸张以及因循守旧的诗人或画家的意思,还有些新古典主义的意思。但至少不是完全的褒义,也有花俏、为了漂亮而夸张矫情的意味,这就不难解释他为了漂亮而保持拉伸人物的创作习惯了。

由于Sargent 的拉长是惯性的,所以对其作品的选择案例将缺少典型意味,给出1883 年所绘《亨利•怀特夫人》是由于人物垂直站立,便于测量。测量后发现,这种拉“长”效果与Dürer 作品中的并不一样,他们完全符合七个半头长的比例要求,因为他将头部、四肢与细节均等比拉伸了。留意观察Sargent 所绘的半身或是头像作品,会发现他也习惯将五官拉得很长,就像20 世纪90 年代宽荧幕电影总是把画面压缩。这是Sargent 的诀窍:刻意改变长与宽的比例,使人物显得修长优雅,也即是在拉长的同时等比压缩了横向比例。画面处理遵从惯性,布氏《回忆录》中记录他画《石竹、百合、玫瑰》(参见图1)中的日本灯笼只用了25 分钟,不过第二天他就刮去重画,直到满意[6](644)。再回过头来看Dürer,显然不需要证据,作品自身就能揭示其需要大量时间,是一部分一部分小心仔细完成的。所以,两位画家画面拉伸的原因不同,加长的细节与比例自然也就有了差别。

图1 石竹、百合、玫瑰

修长的身体的确更具美感,不过,由于固定样式的格式化处理,在提升艺术家辨识的同时会降低单一作品的典型特征与创造性意味。通过对画面的观感发现,Dürer 的拉伸使人物更具悲剧色彩,而Sargent 的拉伸却充满着优雅、甜腻的芬芳。另外,掌握样式的艺术家众多,所谓辨识也就遭到贬值,换言之,这种处理的副作用就是导致作品的格调受损。

三、力的需要−对运动与注意力的引导

与Sargent 相反,Mathis 将人物拉长却是为了视觉控制以及画面张力,并且不只拉长身体,而是为了获得运动特质的形体,也就是“力”。Mathis 有一个熟悉的名字Matthias Grunewald,由17 世纪艺术史学家Joachim von Sandrart(也有说是传记作家)命名,与Dürer 同时代,依其作品签名M•G•N推断可能是画家Mathis Gothardt Nithart。他只留下4 幅祭坛画、7 幅插图和大约40 张素描。不过Isenheim 祭坛画却是举世闻名[7],其中《基督受难》最为经典。

Isenheim 祭坛画完成于1510—1515 年间,宗教改革是此后开始的,改革导致1520 年以后就不再流行祭坛画了,但同时也伴随一种状况:就是教徒面临从膜拜经文到膜拜有形的绘画形象转向。其实从15 世纪初图像就成为了个人虔诚以及奉献的载体,当时只是借着改革的情境爆发。所以,该作品名声大振,在宗教界有很大的影响力。

如图2 所示,《基督受难》画中场景极具视觉冲击力,耶稣被钉于十字架,左边圣约翰扶抱着披着裹尸布的玛利亚,右边作为见证的施洗约翰左手托举经书,被拉伸手指的右手夸张的指向耶稣,背后是一段铭文:ILLUM OPORTET CRESCERE,ME AUTEM MINUI(画中的U 写成了V 的形状),指的是以赛亚书53 章“他为我们的罪而受打击”的意思。同样,约翰脚边的羔羊即是“上帝的羔羊”,出自《约翰福音》第一章第29 节:“神的羔羊,除去(背 负)世人罪孽!”

图2 基督受难(伊森海姆祭坛画主要部分)

对于约翰被拉伸的手指,哲学家、新教神学家Karl Barth 在自传中专门提及,称其“几乎不可能”[8]。从Mathis 留存不多的素描判断,他并不关注细节以及比例的“正确”,而是更强调画面的力度指向,并依此为作品赋予情绪。对照《基督受难》,不难发现身体也被拉至极致,更明显的是四肢部位(注意,脸部并未拉伸),肢体也尽可能撑开。同时,还能够观察到作者对尖锐形的喜好,尖尖的手指、三角形的动态,甚至衣物边角都呈尖角的面貌。那么,为什么要这样处理?

或许作者并未意识,用现代的知识与理解方式倒是有了相对有效的解读。首先来看耶稣在十字架上身体下坠的三角造型,从心理学解释来说这存在着明确的被称为“伽玛运动”的张力,即:三角形以一个角为基底矗立,运动会沿各个角向外发射,并且水平定向的趋势比垂直的强烈得多[2](570)。这样,肢体与发射线重叠,使得画面动力十足,如奔驰的标志。

其次,“运动性”取决于比例,文艺复兴时期建筑被拉伸成椭圆和长方就是为了“改变比例以创造张力”。就运动而言,直线或是长条形空间定向形态与运动方向一致时,视觉上要比垂直交汇快得多[2](572),沿轴线的运动力也更快(大)。因此,作品人物沿重力下坠的运动倾向要强于手的约束。16 世纪的画家和作家Ramazzo 就对楔形产生的运动感表示赞赏,将运动称为绘画的灵魂,并给出“具有楔形的人体是最美的形体”[2](574)的结论。

由此可见,被Grunewald 拉长的形体是为了获得运动感与画面张力,或许当时并没有相关的心理学知识引导,仅仅是为了得到更多的情绪及注意力的下意识行为。显然,这用来解释12 至16 世纪哥特式建筑风格也同样有效。不少批评家将Grunewald 划为表现主义,因为他夸张、强烈的变形,已经不能用Dürer 的悲剧色彩来形容了,而是苦难。尽管表现主义要到20 世纪初才出现,但不妨碍神学家Paul Tillich 将他与表现主义联系起来,“我相信这是有史以来最伟大的德国绘画,而且向你表明表现主义绝不是一种现代的发明”[9]。

四、精神诉求−强调叙事以促进教义加载

就现有史料来看,最热衷于将比例拉长的非西班牙画家El Greco 莫属,其作品人物比例皆达到八个头长,加上题材、暗色调以及光源设置共同营造了神秘、壮丽与魔幻色彩。

Greco 拉伸是如此的有名,导致无论艺术史论界、心理学界乃至医学界皆有相关研究介入,争论不休。甚至于心理学家Irvin Rock 还定义了一个著名的概念“格列柯佯谬”,用于反驳学界将Greco 拉长身体归因于眼疾的说法,该提议出自1913—1914年名叫Germán Beritens 的眼科医生[10]。现在大家都明白Greco 拉伸是艺术手法而非眼科或心理问题,同样是一名眼科医生Anstis 注意到了美术史研究证据:一是他草图上比例正常,重新绘制才会加长。二是描绘圣家族比普通人拉得更长。尽管证据已经非常充分,医生还是做了许多实验,同时结合Holbein 压扁的作品分析,论证了即使散光变形,视觉也会自我修复[11]。

长久以来,Greco 创造的形象不被接受,而西方世界对Velazquez 的追捧使其地位上升,后者显然受他影响,研究者包括Whistler 对其评价都不高。出版过两本Velazquez 研究专著的波恩大学艺术史教授Carl Justi 将Greco 视为委氏先驱,但谴责其作品为“病态的堕落”,1897 年发表于《造型艺术杂志》的两篇文章中甚至把他描述为一个 “艺术退化”案例,称其为“印象派”[12]。不过Greco与印象派的确有关,被称为印象派“创立”人的法国艺术商人Paul 是最早关注Greco 的画商,1907年甚至在印象派作品中专门留了几页给Greco,他将Cézanne 的绘画技巧与之比较,称其为Cézanne的先驱。与此同时,法国作家Maurice Barrès 将Greco 作为理解西班牙民族性格的关键,而将西班牙民族性格定义为反物质主义和宗教主义,但是西班牙天主教起先并不认可Greco 的风格,菲利普二世因此还拒绝过他的作品。

其实,Greco 是一名反宗教改革的艺术家,他的生平记事皆离不开宗教背景,创作也大多属于宗教题材,并与包括红衣主教在内的神职人员交往甚密。据传,Greco 曾公开声明自己能够重画Michelangelo 的壁画并超过他,因此得罪了罗马人而被迫迁往西班牙。我们认为这应该是误传,理由有如下三个方面。

其一,Greco 非常崇拜Michelangelo,离开威尼斯前往罗马就是为了要向他学习,可以说是他的精神导师,在此情况下绝不会轻视,更不可能公开贬低。

其二,我们推断:Greco(及家族)是虔诚的天主教徒,其创作完全服从于当时宗教要求的意识形态。按意大利学者Fernando Marias Franco 的观点:1563 年Trent 理事会会议揭开“反宗教改革”运动,要求规范行为、制度,甚至反对正教对教义解释的不严谨[13]。其时,就有了对西斯廷壁画中全裸形象的非议。而Greco 为了保护给出了方案,目的或许是:给画中的裸体“穿些衣服”。

第三,他前往西班牙托莱多是受到邀请接受了巨幅订单,作为外国人在意大利并无同等机会。这段历史很容易获得,因为画家画完《圣母升天》与《剥去基督的外衣》后才有了一定的名声。

由此可见,不能离开宗教来理解Greco,他的作品服务于教义,其变形必然与宗教有关。那么,为什么宗教人物就要又细又长(参见图3)呢?

图3 圣约翰(拉长的人物)

首先是因为苦难,人们常说苦行僧,多指宗教人员的自我牺牲与奉献精神。Greco 要炫耀这种精神,就不自觉地强化了这种自律与自虐的苦难意识,很难想象大腹便便的神职人员形象有助于教义的传播。当然,教皇或是王爵形象主要是树立权威,对此,Greco 处理起来略有不同:拉长并缩小头部以加大透视,与观众产生距离感;扩大身体形成厚重,抬升头部制造仰视;必要的话,扩大手部以强化权力意识,并且多为半身像( 利于营造形式感)。该样式后来在Giacometti 的作品中也有相似的运用,不过意义不同。

最后,最重要的理由是叙事,目的是加载更多的教义,方法是使画面“动”起来。在此论述的“动”与Grunewald 有相同的地方,就是通过拉“长”以增加运动感,但方法相似目的不同。Grunewald 的“动”是为了产生张力以促生情绪,而对于Greco 只是附加功能。我们对运动展开进一步解读,分画里画外,画面感是画外的,来看画内情况:《基督受难》尽管人物保持动态,却是话剧定格式静止摆姿,而Greco 的人物是实在的运动,如快门抓拍。要是对《拉奥孔》或《第五封印》(参见图4)中的人物前后推进时间,姿势必然随之变化,同样的假设于《基督受难》却不可行。运动的形态加载的信息显然要多,这也是Greco 的作品有着更为神秘、捉摸不定的原因之一。

将Greco 推上神坛的是形式主义艺术方法发明者之一的德国评论家Meier Graefe,他将Greco 技巧称为具有现代性的发明,例如“对彩色、阴影、轮廓的分解、将节奏和对比的结合”等,是一种新语言的发明者。他冒着德国民族主义的威胁,为Greco 赋予了具有非物质主义和超验主义的德国精神[14]。现在看来,除了德国精神,Graefe 观点大体都是正确的,Greco 拉伸、变形的人物不仅为印象主义,也为现代现实主义、自然主义提供给养,还被象征主义与活力主义视作先驱,他描绘的独特、孤独和扭曲的形象被年青艺术家奉为灵魂绘画。

结 论

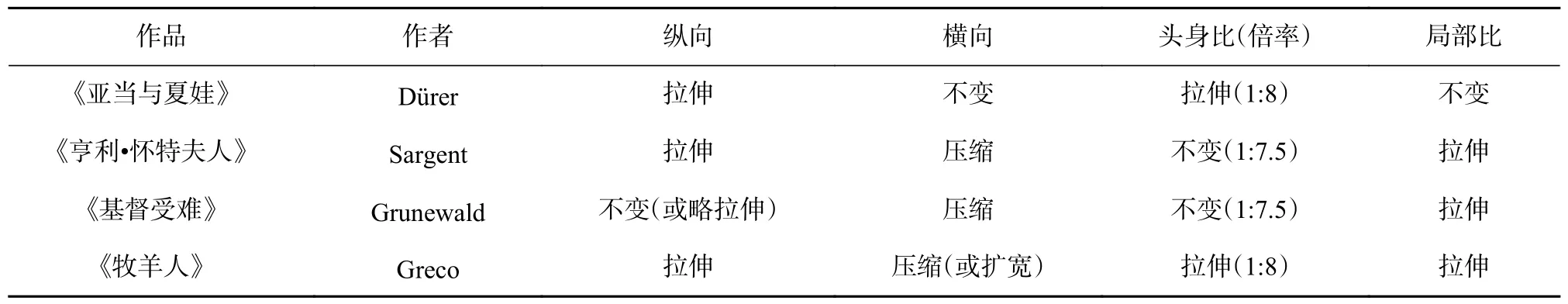

画家将人物拉“长”的目的、动机与方法虽然各不相同,却相互交融,容易混淆,我们试着将部分信息加以整合、比较,并借此证明论述的自洽有效,也借此规避佯谬,详见表1、表2。

表1 不同作品拉“长”的差别

表2 运动的差异

统计或许存在一定争议,主要是测量的准确与精确程度的不足,之所以存在测不准的信息统计现象,首先是受条件限制,测量仅依照数字图像而不是原作,非一手材料。其次,还包括动作姿态本身的透视与变形,比如低、抬头使头部缩短,又如Greco 所绘人物总有着大胡子、Sargent 喜欢画高发髻。

此外,还有一些其他潜在争议。比如《基督受难》中的羊羔显然有着运动的样状,但整个场景摆姿明显,而不似Greco 作品中的风云突变。同样,通过Grunewald 素描的头部可以发现其追求的并非写实画风,有些形态是创造出来的,属于“创形”而非“变形”。或者还有更多的议论,在此希望如果不影响最终结论,不妨将争议悬置,以便获得更为主干的认识。

若干年前,笔者曾经通过视觉逻辑分析的手法论证了“每个人眼中的真实是不一样的”这个命题[15],因为真实的不一样导致画风的不同。现在,跳出视觉本身,进一步探讨画家个人风格形成的论点:人们常说艺术家的生活、工作环境影响着其创作活动,而本文认为不仅仅是影响,更是孕育与生成。网传AI 生成Rembrandt 画风,其实也仅仅是符合表观特征而已,创造性特征是符号态样式设计所无法企及的。试想:代表黄山形象的迎客松,其形态与意义莫不与环境共生,将之置于平地林间,也大多只是普通乔木罢了。