宁静致远 大美有言

——漫议贾月波的诗书画

2023-06-01曹隽平刘兴国本刊

◆曹隽平 刘兴国( 本刊 )

2023年4月7日上午11点,我正在湖南省文化馆主持“生命的礼赞—杨文彪书法展”,贾景山先生从台湾过来,带来了四箱书画作品,这些作品都是他的父亲贾月波的遗作。

贾月波(1910年2月10日—2014年1月20日),原名恒升,字月波,号冀北子、击钵子,斋名清心,以字行,祖籍江苏徐州下邳。他自幼随父亲学习诗词,青年时曾在河南大学美术系学习,1949年至台湾铁路局餐饮部工作,以普通职员的身份直至退休。1950年代拜黄君璧为师学习中国画,自习书法。又因倾慕溥心畬书画,常常心摹手追,直取神髓,其山水飘逸高峻,超尘脱俗,堪称中国传统文人山水画的绝响。

贾月波生前曾在台北、台中、高雄举办展览三次,香港大会堂(1979)和美国波士顿(1981)举办展览各一次。贾月波生前没有加入任何台湾艺术社团,百度上关于他的资料极少,只有一篇《被遗忘的山水画大家吴嘉行》的文章中提及“于右任、周澄、贾月波”。贾月波自1968年开始教授学生学习书画,其教授范围甚广,学生从中小学生、教师,到大学生及国际友人。

尽管百度上关于贾月波的资料仅有一条,但是当我仅欣赏数幅贾月波的作品后,根据多年的艺术实践和收藏历练立即判断出自己遇到了一位绘画大师。一个多月来,我在整理、研究贾月波作品的过程中,一次次被他的作品打动。贾月波的艺术集中在古典诗词、山水画和书法上,人物与花鸟偶有为之,纯为即兴之作,但皆能自出新意,格调高标。

贾月波在创作

宁静之极的山水世界

单就绘画的分期而论,我们现在所见到的贾月波先生的作品应为中、晚两期,因早期遗留在大陆的绘画已无法寻觅,就此不论。中期是在他拜师黄君璧、心摹溥心畬画法,力追二者神髓、兼习古人的广博积累阶段,大致在其45至80岁之间,晚期则是在他80至95岁左右,是其艺术臻于化境的鼎盛时期。

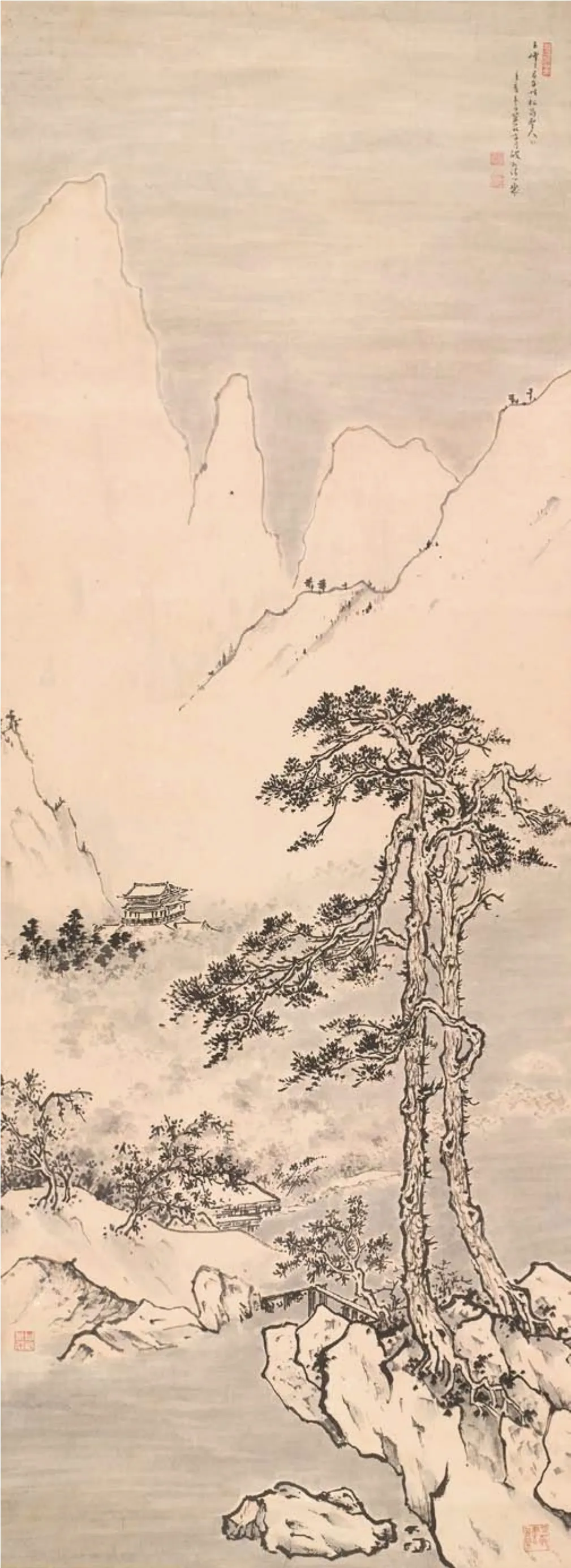

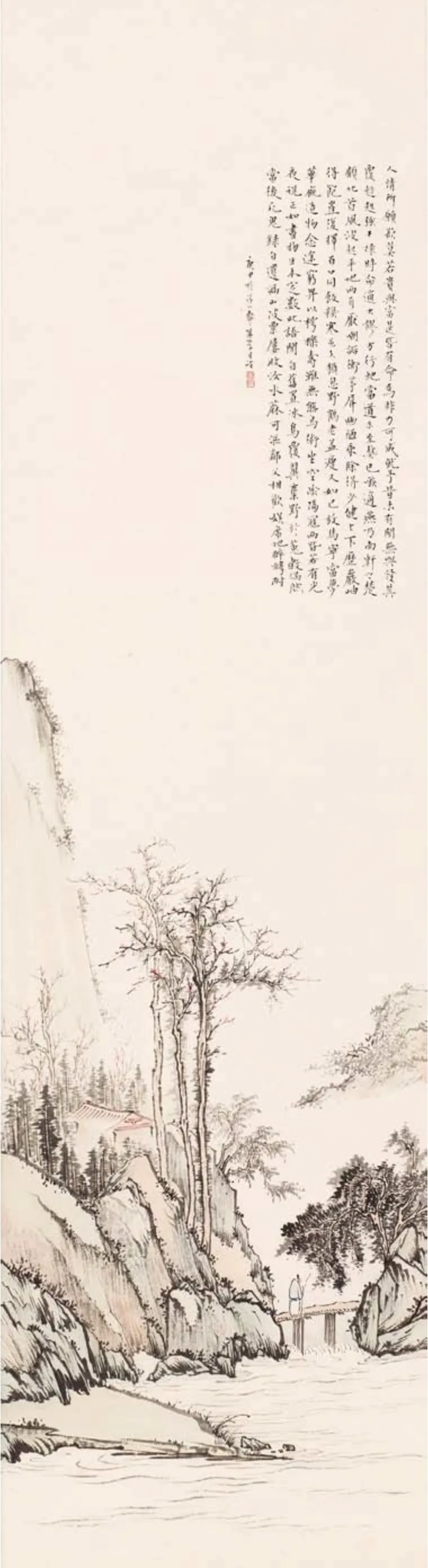

雪景图 国画 贾月波

学艺之道,最怕路子不正的“野狐禅”。1949年贾月波到台湾后,拜黄君璧为师。黄君璧不仅是二十世纪中国艺术大师之一,也是杰出的教育家,他献身教育七十载,桃李满天下,带动整个台湾地区艺术创作风气蓬勃发展。画坛上将溥心畬、张大千、黄君璧合称为“渡海三家”。与溥、张相比,黄君璧沉稳朴厚,始终以平实的态度、涵容古今的追求、苍拙的笔墨风格自立于艺术之林。黄君璧传统功力深厚,美术史家俞剑华曾著文说:“吾友黄君璧幼耽绘事,长益精进……从龚半千之厚重,泽以石谿之古雅,和以石涛之奇肆,酌以田叔石田之挺拔,而上追黄鹤山樵之繁密,不懈而及于古。”黄君璧亦有“兼容中西”之名,他早年确曾学过西画,他的某些作品在构图、用光方面也吸收了一定的西画因素,晚年大量云海飞瀑之作在表达个人漫步寻幽、云影自在之意的同时,也贴近了现代受众的审美诉求,形成其融雅与俗、文人情怀与大众趣味为一炉的黄氏格体。细观贾月波先生很多中期作品,深得黄君璧“三昧”,展现了借师之道、与古为徒的学习路径,尤其是在沉雄厚重的笔墨和奔放刚强的气魄上直趋黄氏堂奥。这从他61岁所作的一副题为“玉峰君子性,松柏圣人心”的雪景八尺条幅中,即可见一斑。是幅近处双松并立,峻拔高耸,根系虬曲,盘于石上;木桥连接对面的坡岸,茅屋殿宇掩映于丛林丘壑之间;远峰层叠而消散于云天之外。画面笔势雄强,勾皴苍劲,意境开阔,足见其继承黄氏及两宋院体的风神。贾月波先生此类作品一般尺幅较大,有一张长4米3、纵1米3的巨幅山水亦是其学习黄氏的经典之作。

成功的艺术家对于风格的继承和攫取永远不会是单一的,贾月波在汲取黄君璧绘画养分的同时,亦将其目光聚焦于另一位大师溥心畬的身上,这和贾月波先生儒雅潇洒、淡泊超脱的性格有关。溥心畬是爱新觉罗的皇家后裔,出生在清王朝行将崩溃之际,曾留学德国,笃嗜诗文、书画,皆有成就。画工山水,兼擅人物、花卉及书法,与张大千有“南张北溥”之誉,又与吴湖帆并称“南吴北溥”。溥心畬的笔触下,充溢着清新脱俗的“古意”与“超逸”,其涉笔不落畦径,亦不染习气,尺幅间所隐含的恬静,也是他饱经沉浮后情感的自然流露。近百年来,窥得传统文人笔墨天机、入宋元之室者,首推溥心畬。贾月波先生一生仰慕溥心畬,不但师其迹更师其心。他在赴台之后,一直以普通职员的身份就职于台湾铁路局餐饮部,淡泊名利,亦以斋名“清心”自勉,不屑于参加结交权贵的世俗活动,更耻于获得名不副实的“过情之誉”。著名美术理论家孙旗曾经对他有这样的评价:“尽管目前我们的画家之多,若过江之鲫,但是我的分类是画名大于画,及画大于画名。就是说前者擅长宣传,做公共关系,名气很大,可是名不副实,作品却平常得很。后者是孜孜穷究,默契自然,即使有人捧场,亦觉声闻过情,很不好受的。所以其名虽然默默无闻,而其作品却入上乘。贾月波是属于后者少之又少的文人书画家之一。……孔子于《论语》中曰:‘声闻过情,君之耻之’。论做人,顾亭林常注意于出处进退,辞爱取予。当今画人多不耻于过情之欲,故受之而无愧。其人品若是,哪还会有好的作品?而月波于此诸端皆耿耿之。”贾月波先生也曾以诗明志:“万事胸中万顷宽,情寄翰墨心常欢。门前不应交情债,懒见名流一笑酸。爱读韩文诲世沉,培花雨露润身安。信如止酒陶门客,几番笑贫尚宽寒。”这种人生的性格和处世的品格完全与溥氏相合,因此也就不难理解其一生崇尚溥氏的原因了。

经过30年的笔耕心磨,贾月波大约在70至80岁之间,作品经常表现出将黄君璧和溥心畬二者风貌合而为一的特点,虽然尺寸几乎不超过4尺对开,但作品呈现出了精微的细腻,又诠释出了宏伟的意象。线条流畅的灵巧、笔尖有力的挥发,是经年累月的苦心练习才能达到运笔挥洒自如的境界,作品已将岁月磨练出来的养分与创作者的血汗合而为一。他这种将风格差异、古今流变皆可融会贯通的超凡行为,自然也预示了他艺术鼎盛时刻的到来。

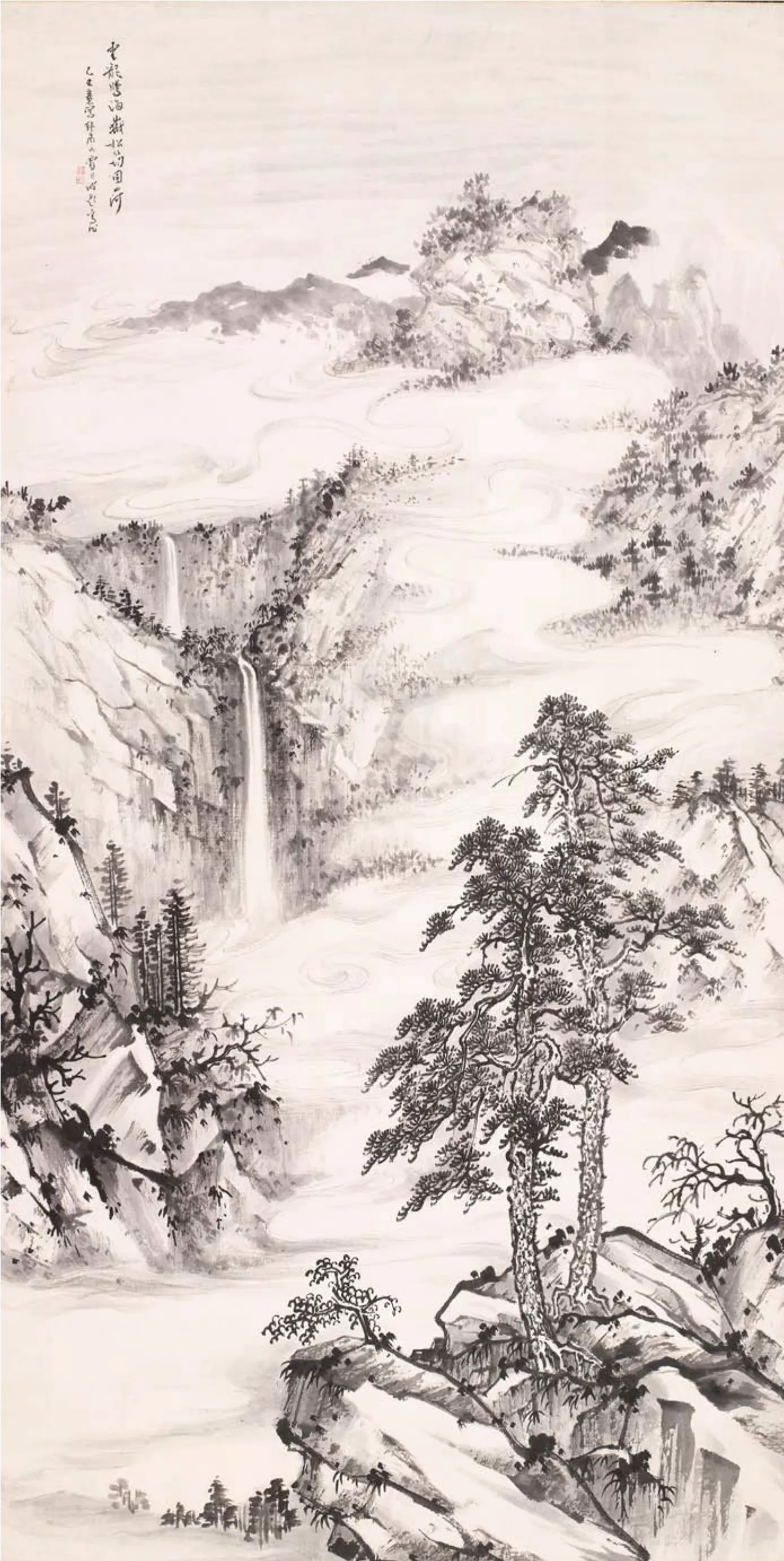

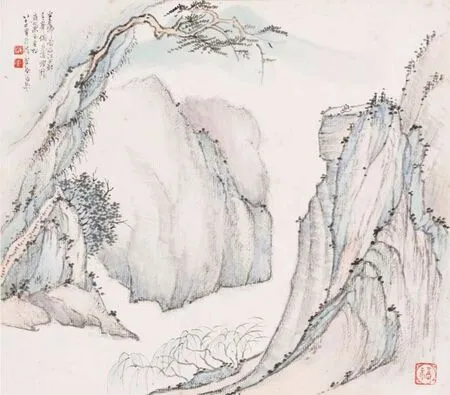

云龙腾海图 国画 贾月波

中国艺术家常有“衰年变法”的奇迹,说它是“奇迹”,是要求艺术家既要有改变现状的气魄,又要有对于审美认知的敏感,更要具备生命活力的长久,三者缺一不可,如齐白石、黄宾虹,朱屺瞻皆是如此。贾月波先生的艺术,亦是在80岁之后臻于化境,得以升华。此间他的作品有两种面貌:一是他精研渐江之法,化为己用,将渐江的风格和精神进一步提纯,转化成具有明洁静谧、峭拔峻朗的个人面貌的杰作,这类基本上属于纯水墨画。他对渐江的热爱和评价极高,并且有着强烈的自我认知,其诗云:“笔椽画线短如长,感性墨飞应自量,写得四王称妙手,难登净化渐江堂。”“芸窗听雨无余兴,力学兰亭画道承,末世文禅数八大,艺坛犹爱渐江僧。”其论画随笔又言:“渐江构图写真,用笔重线轻皴,山石重叠,少茂树丛林,得意境之美。不求物博,看似薄于外象,实则厚于象外。笔笔不着行迹,笔笔舒畅有得。草草率意,断续必通神。看他每幅作品似乎尚未完成,总觉空空洞洞,如果替他加上几笔,未必满意,反而不空。渐江毕竟渐江,毋庸置疑,在此补一句话,近世将皴渲法去掉,只是他一人耳。”

二是他将久已失传的没骨山水继承发扬,用润泽华滋的墨韵参以淡雅秀润、几近梦幻的设色,创造出一派天真烂漫、清丽婉约的绝世之作。两种风貌又有赖于他广游山川、体察造化的观念,他晚年曾在台湾各地以及日本、美国等地悠游揽胜,体察天地大化。

曲水关山图 国画 贾月波

夜游赤壁图 国画 贾月波

坐看佛面图 国画 贾月波

贾月波绘画的最高成就集中在没骨山水。何为没骨山水?“没骨”是中国画技法的名称,指不用墨线勾勒,直接以大块面的水墨或彩色描绘物景。用这种方法表现出来的山水画,称之为“没骨山水”,由南朝梁张僧繇首创。此种画法在两宋之际还有流传,元代几乎绝迹,至明代如蓝瑛偶有为之者,已近绝响。贾月波先生以其独到的艺术体悟重拾此法,尤其在墨与色的运用和意境的传达上远超古人。如贾景山所言,其父贾月波的画作是他“完美的心灵宁静的意象化”,贾月波的画深得宋画精髓,往往是越小越精妙,“诠释了宏伟意象”,其80至94岁时创作的大量册页小品,尽管有的小到巴掌大,却气象博大、意境宏阔,往往给观者以巨幅作品的错觉。此类画作水墨氤氲,色彩瑰丽,二者融合妙肇自然,相得益彰。他尤擅橙、红、紫一类的暖色运用,这在传统用色中多为禁忌,稍有不慎则脏则俗。然而在他的画面中却能别开生面,与意境相合,令人称奇。一幅其描绘赤壁泛舟的作品极见新意,赤壁崖岸以大面积的朱膘色直接皴染,间以丛树和江水的淡花青色形成补色,冷暖、浓淡的对比,绝不亚于印象派的色彩构成,更兼中国独特的审美意蕴。至于意境的生发与表达,在他作品中无论是层叠峭立的群山、水天浩渺的江渚,还是皎洁覆雪的峰峦,都能展现出极度的宁静安然且发人深思。可以说,他已经将”“师古人”“师造化”“师己心”自然而然地融为一体,他深植于博学、感悟、顺应自然、高雅超脱的现实生活和崇高的心灵土壤培育之下,共同造就了他鲜明的艺术特色与卓越的优雅风范。

贾月波山水意境的高妙,首先源自他心无旁骛、高洁超然、与世无争的人品,其次是他深厚的诗词修养,所以他会极力描绘纯净与宁静的世界,而为达此效果,他总是有意将落款题诗的字写得极小,包括画中的人物往往小如米粒,只为尽最大可能留下空白,这种“计白当黑”的追求,使得画面异常空灵,将观者带入幽远高渺的山水天地。对贾月波的绘画,国学大师刘太希早在1979年贾月波于香港举办画展时就高度评价:“贾君月波,……其心忳厚,默识寡言,耽于绘事,其用功也甚勤,春朝秋夕,临水登山,意有所得,归则发纸铺毫,兴会所至,神气为主,纯乎诗人画之性格。观其落日渡头,缅中州之墟里,寒柯断岸,实高士之孤音。信念毫而绵邈,吐滂沛乎寸心,洎洎景之欲沉,方晓雾之未合,孤鹤长啸,游鸿远吟,白云在天,苍波无极,江山万里,起于笔端,思洛浦之宓妃,姗姗微步,念江南之西子,乃超逸以绝伦。”

家在岷蜀图国画 贾月波

贾月波的儿子—台湾大学医学院教授贾景山虽然是牙科教授,但他仍然读懂了父亲的精神世界,他给我的信写道:“家父贾月波的作品想要展现现实是如何可以超越死亡幽谷般的美学概念,而不是将国画或者书法看成色彩泼溅的魔术把戏,更不是功成名就捷径。家父作品创作根源深植于博学、感悟、顺应自然、精巧的物质生活和崇高的心灵的土壤培育之下,共同造就了艺术家的鲜明特色与卓越的优雅风范。他的画作虽然是通过一个有形的表象世界来表达,但必须被视为一种完美的心灵宁静的意象化,以及智慧涵养所衍生的创造力,因此造就了呈现于作品上的细腻,但诠释了宏伟意象,得以区别高尚优雅与匠气美感之间的美学差别。流畅线条的灵巧,笔尖有力的挥洒,完全不同于西方油画,因而展示了绘画伟大的奇迹。事实上,这项技术需要经过经年累月的苦心练习才能达到运笔挥洒自如的境界,将岁月磨练出来的养分与创作者的血汗合而为一。因此中国书画不论表面上或是技巧上是完全不同的艺术形式,和初步学习者一开始在技术方法上所下的功夫有着密切的关联。”

贾景山还写道:“家父虽然师承黄君璧,风格崇尚溥心畬,但却不排斥传统,他留下的作品风格明确说明了传统是前人智慧的积淀,是任何时代空洞的艺术潮流所不能超越的。因为永远不会改变的事实是创造力,应该保留中国人传统文化精髓中的无心无求后得无为而无不为的独特性。”

欣赏贾月波的画,总是令我常常想起我的恩师邬惕予先生的书法。邬先生以湖南新化瓷厂工人身份退休,最后归隐农村躬耕农亩,两人一诗一画,但作品里都呈现出一种清新空灵的艺术境界,无疑都是他们内心世界的外化。从贾月波为儿子取名“景山”,正体现了他痴心描绘理想山水世界的追求。也正是基于对父亲画艺的深刻理解而产生的高度自信,为了实现父亲的中国梦,贾景山先是手拖肩扛四箱他父亲的作品,乘飞机从台湾送到我的工作室,回去后又耗巨资快递八箱作品给我。在整理贾月波作品的一个多月中,我时而兴奋,时而喜悦,时而悲伤,我从贾月波的诗与画中,欣赏到了他的匠心独具,也读到了他的孤寂,贾月波的孤寂源于三个方面:青年去国、中年丧妻、晚年失友。在这种情形下,他选择了绘画作为抒发思国情愫、排遣寂寞的最佳方式。

海上飘篷图 国画 贾月波

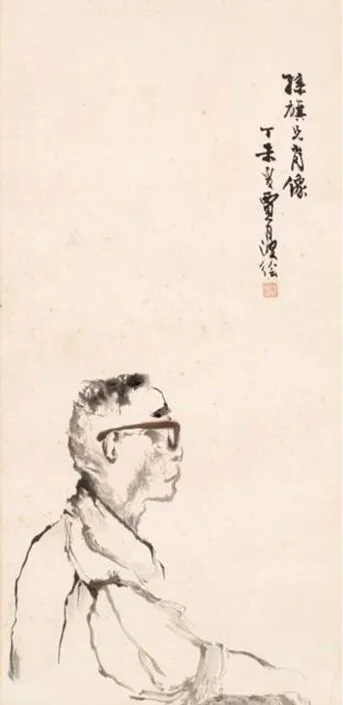

孙旗肖像 国画 贾月波

自我再现的人物世界

贾月波的绘画作品虽然以山水为集大成者,但他的人物画也一样值得青睐,这不是因为他的人物画有多么高妙的表现技法,而是作品中展现出来的哲学内涵、人文关怀和无尽的画外联想,让观者生发出多元的思考,可谓:笔有限而意无穷,象非全而思难尽。

贾月波的人物画在他中期的作品中多为点景之需,笔简形完、生动精彩。画中人物多身形清癯,策杖昂首,徜徉于林泉之间。笔势以行草为之,多不着色,展现出一派散淡而又自由的精神气质。及至晚年,人物身形缩短,坐姿增多,用笔全然篆隶法度,没骨与勾线相合,金石之气显著。并多作寒江钓叟、苦吟论道、冥思参悟的典型意象。这种风格的表达并不是说他没有能力展现独立的人物画作。恰恰相反,他为好友孙旗所绘的一幅肖像作品,结构准确,笔墨洗练,形神兼具,深具融汇中西的能力。

贾月波另外有一套人物册页,全为禅悟之境。人物或独坐或三两对坐于画面之中,形态颔首缩颈,垂目沉思,用没骨简笔法展现实境的最大意象化。画面大多无背景衬托,全以诗文题跋相和。洒脱的笔墨,类于佛门偈语的禅机,加上计白当黑的空间,又将作品的深层虚境最大化。作品中的人物已经不是与作者无关的他人,全然是他晚岁自我心性的外化。那一个个苦修求悟、焚香味空的禅者就是他自我的写照。这样的境界,正如他在册页中所题:“等闲非避世,静坐不求实,养心四大空,江海自来往。”他于86生日时,在一帧人物册页上题写了“月波十不禅:不看不问不闻香,悟了三不黑夜光,不识不知不入醉,不思不实不忘娘”,表明了自己的人生信条。

山水图 国画 贾月波

诗画兼融的文人情结

《尚书·舜典》有云“诗言志”,贾月波的画何尝不是如此!其画面呈现出超然的宁静和安逸,他的每幅画几乎都有题诗,这些诗多数是他本人创作,诗境与画境高度完美统一,很难说他是先有诗还是先有画、抑或是根据画面来创作诗,还是根据诗的意境来作画。

诗意图最初源自唐代大诗人王维,后世称之为“南宗山水画之祖”,北宋苏东坡评云:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”欣赏贾月波的山水数百幅,亦合苏东坡之评。贾氏山水,无论是没骨还是线描,每一幅都精心构思,构图几乎无一雷同,各有意境,令人百看不厌,而构图之别致之新颖,又时出新意,常常令人眼前一亮,为之欣喜。可见贾月波在创作时是何等的虔诚与用心。在当下追求平方尺论价的时代,面貌雷同的行画遍地,尤其是那些市场火爆的名家、机械重复千篇一律的应酬、流水线式的画钞票,鲜有打动人的作品。

如果图像是文字的梦,那么绘画一定是诗歌的梦。站在文学的场域上解读绘画是表达一个文人观念的理想化。文字的使命是力求唤起读者联想的形象,启发读者的画面感,设法叫读者看见诗人所描绘的一切,但此事殊为不易。因此诗人一定是为了让世人看见自己的内心,才选择了绘画。

前文已述,中国文人画始于王维,由于宋代的苏轼、文同等人加入而得以发扬。两种艺术的表达形式做到了完美的无缝对接。及至元代,文人们在画坛集体登场,翻然一改唐宋数百年来院体派和纯画家的面貌,展现出前所未有的文人画景观,直至明清而不衰。文人的参与究竟给绘画带来了什么?表面上看可能是耳目一新的笔墨情趣,还有在院体派画家笔下绝难看到的画面上的大片文字,但文学的意义绝不止于这些。文学手段的使用,比如象征、夸张、共情,尤其是诗词里意境的集中和思维的跳宕更加确定了中国画高标准追求达神畅境的原则。意境这两个字非常值得琢磨。“境”应该是绘画所创造的可视空间,“意”应该是深刻的意味,也就是诗性。意境二字,正是对绘画与文学相融合的高度概括。应该说,正是由于学养渊深的文人进入绘画,才为绘画融进千般意味和万种情怀。文人画还必须追求心灵的再现。由于文人介入绘画,自然会对笔墨有了与文字一样的要求,也就是自我的表现。所谓“喜写兰,怒写竹”,“逸笔草草,不求形似,聊发胸中之逸气耳”,这都表明了文人要用绘画直接表达他们主观的情感、心绪与性灵。于是个性化和心灵化便成了文人画的本质。绘画的功能就穿过了视觉享受的层面,而进入丰富与敏感的心灵世界。

星夜高楼图 国画 贾月波

贾月波先生无疑是典型的文人,其所用的号“击钵子”,亦是从清人“击钵催诗”的典故中来。我们试读几首,其一:“客窗残雨已三秋,别路逢霜倍感忧,愁然留诗飘一叶,他乡见月空悠悠。”其二:“楼台月淡梅空残,极目海天意自宽,野水孤蓬风带雨,平沙落雁夜啼寒。”其三:“风流远俗终为道,贫老含情不世才,偶遇山僧秋色冷,感忧古德没相猜。”其四:“花月春风十里香,阳明路上探花忙。爱情纷向佳处住,月下柳阴老更狂。”诗中所蕴含的思乡之愁、世事沉浮、品格向往和禅性寄托无疑增添了画面的内涵。

拔枝图 国画 贾月波

素梅图 国画 贾月波

中国画在元代以前很少加题,题跋的出现来源于文人的介入,这些题跋的题材多为诗歌与散文随笔。从形式上它把绘画、文学、书法构筑为一个整体,形成赋予独特又高雅的东方风格的审美样式,从内容上它与绘画相得益彰,对画面诗化和深化起到积极的作用,同时许多画外的内容便可以直接又优美地暗示在画面之中了。可以说,诗画之间的广泛联想,往往来得更加美妙,更加自由。贾月波先生一向注重诗与画的契合,他在一则艺术随笔中写到“特别要谈渐江的画只求用笔处着力,他不是近世学院派要求透视,因此他的画幅看似山水,实则变成山水的素描,但是从他处理结构上看透视,仍然有独到之处,其中的巧妙就在密疏之间的收放功夫,如果茂树丛林拥集,来点缀渐江的原幅将是什么样?你想想看,这个道理就是中国画的奥秘,奥秘是什么呢?诗之为诗,话之为话,明白‘诗’‘画’就是了解奥秘了。否则谓之会画画,不懂画。”总之,贾月波先生是以文人的性情和品格作为自我修身治艺的风标,践行着“人品高于艺品”和“诗画一律”的文人画道路。

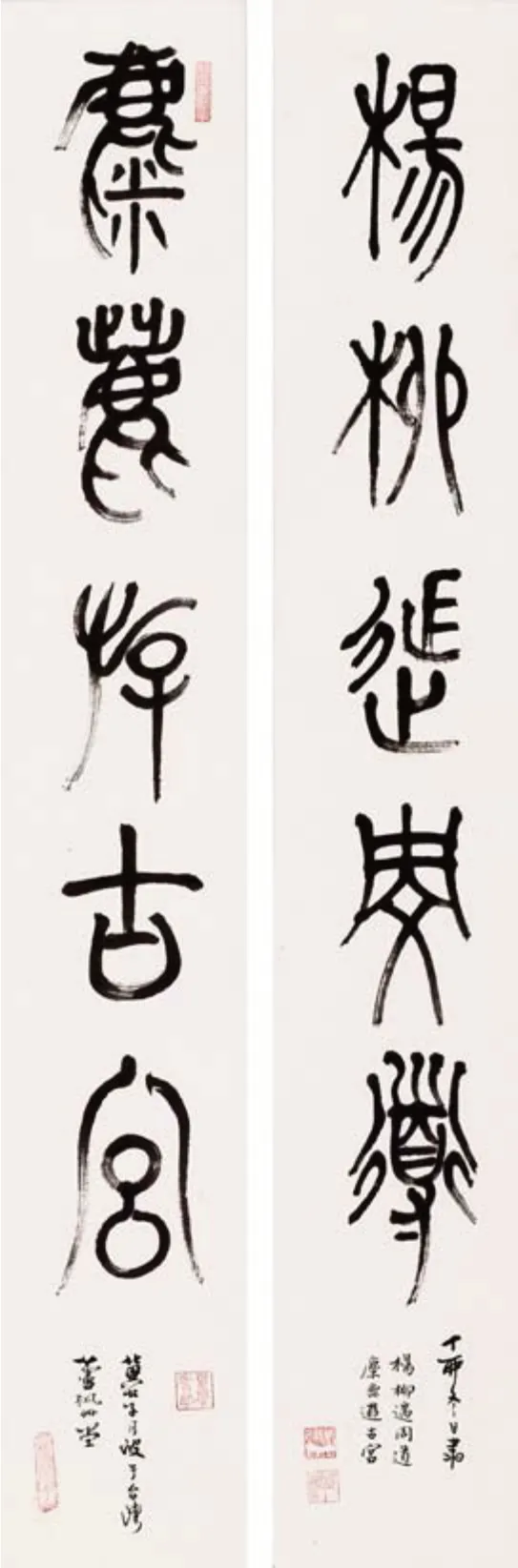

杨柳麋鹿联 篆书 贾月波

五行三光联 行草 贾月波

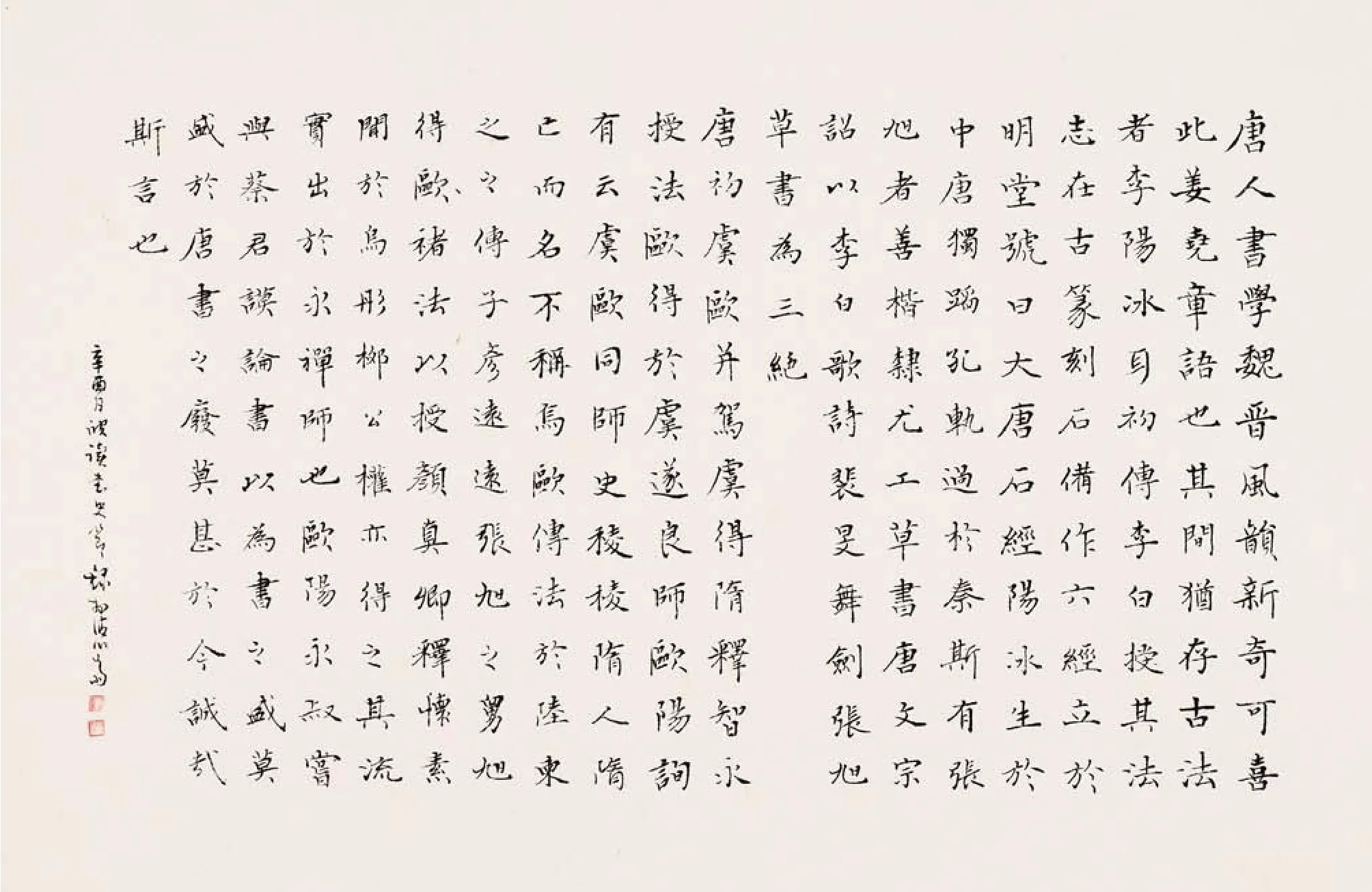

苦心孤诣的书法追求

贾月波对书法的追求可谓苦心孤诣,下的功夫不亚于绘画。他诸体兼擅,偶习隶书,也留下大量小篆作品,尤精小楷和行草。其小字行书直接取法溥心畬,几可乱真,大字行书曾效法同乡张伯英,后又深研魏碑,结体跳宕,直抒胸臆。贾月波晚年曾长期担任书法教师,他对书法的见解亦高屋建瓴:“台湾书家得颜平原笔法者,朱玖莹先生一人而已。惜非长锋羊毫作书,刚多媚少。谭伯羽(谭延闿之子),用羊毫作书,媚多于刚,大都不见安和之象。余以为学书入颜柳之门,难于脱变,不若学虞褚,易为拓展也。颜秀,柳强,泥于秀则弱,陷于刚则俗。柳书若友朋正直中肯之象,颜书若村妇丰年,享乐之态。于艺自然为上,仿似其次,摹则下矣。书道表于性情而合于体魄。唐人取士身言书判,颜柳身正合格,体魄应于书道,理固然也。宜体魄而就书,颜柳过于欧阳,以书艺论人,则欧阳过于颜柳。或曰,书随人性,非随人体也,今日书家莫明其妙,而书者众,书之入法者鲜矣。”

他也重视工具的选择,他曾写道:“柳公权书帖云:近蒙寄笔,深慰远情。但出锋太短,伤于劲硬。所要优柔,出锋要长,择毫须细,管不在大,副切须齐,副齐则波磔有锋,管小则运动省力,毛细则点画无混,锋长则滋润自由。以上柳公权言笔之功用,关系书字重要性。今人作书能不以为然乎?余自由喜用长锋而来五十余年,深信柳氏言之非诬也。”

贾月波的楷书以欧阳询、虞世南、褚遂良为根底,上溯钟繇、二王,形成了劲健俏拔,端庄隽永的风格,其中小楷最精。他在一幅70岁所作绘画上所题的小楷《苏东坡谷庵铭》,笔线挺拔,结体开张,字虽小而气势足。他的行草功力深厚,最为精彩,神完气足之上直追溥心畬的神采。他的很多题画诗用蝇头大小的行草为之,既合乎画面的气韵又不占据大量的空间,不但成为画面形式的有机组成部分,又不阻塞画面虚白的空阔。贾月波的书名亦盛,曾任台湾前“监察院长”的钱复,就给予他“精研八法,饮誉艺坛,行书尤为意林所重”的赞誉。钱氏亦曾手书信函,邀请贾月波先生惠赐行书作品参加在纽约“中华文化中心”的展览。

贾月波深研书论,勇于探索,他身处台湾,居然敢于高度评价毛泽东的书法:“毛泽东书独具风骨,不染儒俗气韵。资天纵达人高行,无愧古人耀今人。……古柏苍松,枝叶俊发,雪花飞舞,冰山剑痕。试观毛氏书宗何体?彼言合法,尽心性而成妍。世人学书模仿成规,愈描愈亲,一生沉迷。不惑东坡曰:‘见人日书兰亭数通,此人一生不知写字。’击钵子曰:字是自我写的来。”

《书史》(节录) 小楷 贾月波

礼敬经典,文心归来

观看近几年的当代中国画展总有这样的感受:画面千篇一律,距离难以拉开。作品中大多以所谓流行的西方构成观念、形式语言和表现意识来博得受众的眼球,我们在瞬间的感官刺激下难以留下心灵的慰藉和情感的互通。大多作品也很难让我们长久驻足、认真玩味。这些作品中到底缺少了些什么?“他山之石,可以攻玉”的形式改造能否真正解决中国画面临的境遇?中国画是否可以在自我的文化语境下完成纯粹的嬗变?在我们苦苦思索这些问题的时候,几被淹没的诗书画大家贾月波先生走进了我们的视野。他的艺术成就给我们解决上述疑问提供了一种可能,那就是学习传统,不仅仅是学习古人技法,更要加强中国文化尤其是文学的修养。

中国文人画标榜“士气”“逸品”,讲求笔墨情趣,脱略形似,强调神韵,并重视书法、文学等修养及画中意境之表达,以水墨或淡设色写意为表现手法。文人画独特的创作思想和绘画风格是中国画的宝贵经验和传统,以特有的“雅”而独树一帜。中国文人画主张以书法笔意入画,有学养深厚、言之有物、格调高雅几个特点。

恢复高考几十年来,文化成绩不好就考艺术专业已成为普遍现象。

书画在古代是文人余事,现在是成绩不好就考书法美术专业,而不读书的社会风气也弥漫在书画界。当下的书画界多数人不读书,但因敏于线条造型且苦练技法,也能频繁入展获奖、谋生发财,这让许多人公然宣称“书法与文化无关”“书法要纯粹化”,他们生怕读书影响了练字、画画,倘若要他们读书,他们就一再强调技术,并且反问“难道书读多了就能写好字、画好画?”

即便是某些书画博士,包括一些大学书画教授,因为入学后只要求学英语,而不学中国文学,因此跟他们谈加强中国文化素养,仍常常如同对牛弹琴。

我认为:中国传统书画当然离不开技巧,但中国书画的意境和品位,或者说书卷气,却更依赖于行万里路、读万卷书,以及作者的丰富人生阅历。

简而言之,技巧可以在书斋中练出来,但作者的胸襟、作品的境界和书卷气,却非仅靠临摹碑帖和古画所能及,所以我常说“中国书画的前途在那些不以参展获奖为目的,投身社会建设的同时以书画为余事的人当中。”

文人画并不是只是逸笔草草,其最重要的特点就是诗画结合,画中有诗,诗中有画。当代的画家,鲜有传统文学深厚者,更不用说诗人,胸中无诗,其画自然匮乏诗意,而只追求写意,是无法达到诗画相生的境界。由此,我们也可以解释为什么贾月波的每幅画作都面貌各异,都充盈着恬淡宁静、高渺幽远的尘外之境。

贾月波曾有一篇自述:

我爱书画,书画是我的嗜好,颠沛流离中,疾困交迫中,自幼年到老年,未曾辍学。日常随伴我的只是一支毛笔,它是我的良友,是我生命的活源,有了它我举行个展不是一次了。书画讲究穷研笔墨气韵,笔墨的发挥是练习的结晶,气韵的表现是学养的功夫。古人“五日一山,十日一水”乃是学养之间不肯轻易落笔的态度,所谓“意在笔先,字居笔后”的道理。因此,中国画全凭功夫努力不懈,非一时偶得。谚云:“不读哪家书,不识哪家字。”诚然,我家在中国,我以中国人现身说法中国书画的形象。目前动辄畅言“创新求变”,我以为人人都能变,譬如字能变体,画能变格。如果说字学颜柳,形态逼真,始终笔无变化,那是食而不知味,莫名其妙,如何言求变创新。人能弘艺,艺不一定弘人。

我为贾月波诗书画展取名“归来”,此处的“归来”有三重含意,其一是贾月波的作品及其灵魂的归来;其二是呼唤淡泊名利、潜心探索的艺术精神的归来;其三是呼唤宝岛台湾的归来!

相信贾月波的在天之灵一定会感受到我的呼唤,会为我这个隔世之音而欣慰。长沙画家、诗人何铁凡欣赏完贾月波的作品后连续吟诗五首,其一曰:博学清宁意象,顺其自然苦心。无为得此优雅,百载犹见胸襟。愿贾月波的画作能在祖国大陆广结知音,生根发芽!