预警管理在预防内镜下黏膜剥离术后出血的护理效果

2023-05-31徐倩倩汪玲玲何池义

徐倩倩,汪玲玲,何池义

(皖南医学院第一附属医院 弋矶山医院 消化内科,安徽 芜湖 241001)

消化道肿瘤是一种发病及死亡风险均较高的疾病,其中以食管癌、胃癌、肠癌最常见。近年来,内镜下黏膜剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)在该类疾病早期治疗中的应用得到重视及推广。ESD能将消化道较大的黏膜病灶进行完整切除,具有微创性特点,能达到根治目的,且病变部位的复发率较低[1-2]。但与外科手术治疗相比,ESD术后易发生出血和穿孔,有文献报道ESD术后迟发型出血发生率为1.8%~15.6%,术中穿孔发生率为1.2%~8.2%[3]。若术后没有及时发现出血先兆并采取措施,会导致患者发生低血容量性休克甚至危及其生命。预警管理是根据患者存在的风险因素做出预断,使患者更好地配合疾病治疗,提高护理效果,是一种超前的预防护理[4]。采取相应的干预措施对预防和发现术后出血并及时处理意义重大。本研究对ESD患者实施预警管理,在及时发现并处理出血、降低患者再入院率及患者的围术期焦虑程度方面取得较满意效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究通过医院伦理委员会审查。选取2021年1~10月在弋矶山医院接受ESD的100例患者作为研究对象。纳入标准:符合消化道早癌或癌前病变的临床诊断标准,需接受ESD的患者。排除标准:严重心肺、神经及血液系统疾病不能进行手术的患者。患者均签署知情同意书,随机分为对照组和观察组,每组50例。对照组胃食管病变27例,结直肠病变23例,男30例,女20例,年龄19~75(55.14±12.24)岁;观察组胃食管病变30例,结直肠病变20例,男31例,女19例,年龄32~83(58.22±11.46)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法 对照组予以常规护理。观察组在对照组基础上加以预警管理。

1.2.1 小组培训和患者评估 成立ESD管理小组,核心成员包括床位医生,责任护士。成员培训:掌握ESD的相关知识,明确预警管理流程。患者办理入院时,由责任护士评估患者情况并记录在电子病历上。病灶因素(病变大小、部位、深度、病理类型)和操作因素(整块切除情况、手术时间等)由手术医生记录在电子病历上。观察组50例患者中,低风险33例,中风险16例,高风险1例。对评估为低、中、高风险患者给予不同药物预防出血,中高风险患者在病历上进行标识,管理小组成员均应知晓。

1.2.2 术前预警管理 心理护理:将心理护理执行到整个诊疗过程。入院后,评估患者焦虑程度,根据个体差异进行针对性心理疏导。为患者宣传内镜手术优点,介绍成功案例,指导慢病患者术前用药。健康教育:详细介绍ESD相关知识,根据患者个体差异制定专属健康教育处方。完善术前准备:协助医生做好术前准备,详细记录患者基本情况。术前为肠道ESD患者发肠道准备宣教单,详细介绍泻药服用时间、方法及注意事项。

1.2.3 术后预警管理 一般护理:予患者术后常规护理。健康宣教:根据手术部位选择合适的术后体位。术后24~72 h可辅助床边活动,以卧床休息为主,避免剧烈咳嗽。禁食禁饮72 h,无出血情况后可进食流食。胃肠减压护理:管道双重固定,记录刻度便于观察管道有无脱出。并发症的观察及护理:术后密切观察患者各项生命体征的变化,查看有无出血先兆,若患者出现以上出血情况需及时告知医生并配合抢救,必要时实施内镜下止血治疗或外科手术治疗。

1.2.4 延续预警管理 为患者出院后提供健康处方,持续回访,避免迟发性出血的发生。具体内容包括①运动休息:术后15 d内应轻缓适度活动,避免各种体力劳动。②饮食指导:术后1周可进低脂半流饮食,术后1个月可进食含粗纤维少的饮食,忌生冷油腻刺激食物,细嚼慢咽,饮食有节,再逐渐过渡到普通饮食。③保持大便通畅,避免增加腹压的动作。④遵医嘱用药,定期复查。⑤出院回访:出院后第3、7、14、28天电话回访,包括饮食活动、用药、腹痛、大便情况。根据患者情况,给予具体指导。

1.3 观察指标

1.3.1 术后出血情况 术后出血判定标准:术后24 h~30 d内出现消化道出血症状且血红蛋白、红细胞压积呈下降趋势,为发生术后出血。患者术后无出血症状,大便正常,为未发生术后出血。

1.3.2 患者焦虑情况评价 采用汉密尔顿焦虑量表(Hamilton Anxiety Scale,HAMA)[5]。该量表由Hamilton于1959年编制,包括14个项目。《CCMD-3中国精神疾病诊断标准》将其列为焦虑症的重要诊断工具,临床上常将其用于焦虑症的诊断及程度划分的依据。采用0~4分的5级评分法,0分为无症状;1分为轻;2分为中等;3分为重;4分为极重。总分越高,焦虑程度越严重,HAMA 14项版本分界值为14分。在患者入院第2天及出院当天由责任护士在病区内对100例患者发放量表进行评分,共发放量表100份,回收100份。

1.3.3 术后患者再入院率 对观察组患者出院第3、7、14、28天进行回访,对照组患者出院第14 d进行电话回访,包括饮食活动、排便及用药情况。

2 结果

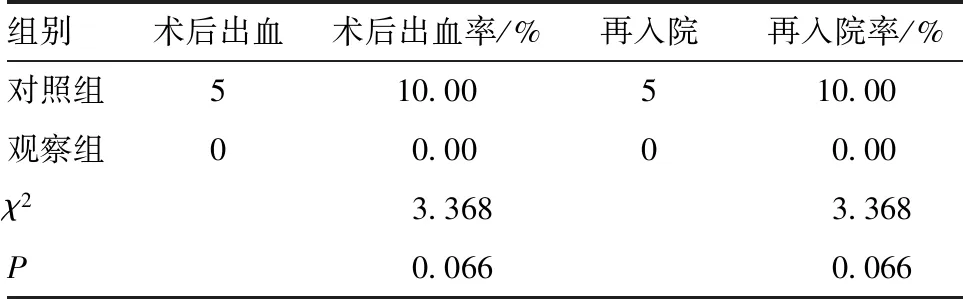

2.1 两组患者术后出血及再入院情况比较 观察组术后出血率和再入院率均低于对照组,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者术后出血及再入院情况比较(n=50)

2.2 两组患者围术期焦虑评分比较 两组患者术前(入院第2天)HAMA评分差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者术后(出院当天)HAMA评分均较术前(入院第2天)降低(P<0.05),且观察组下降幅度高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者围术期HAMA评分比较

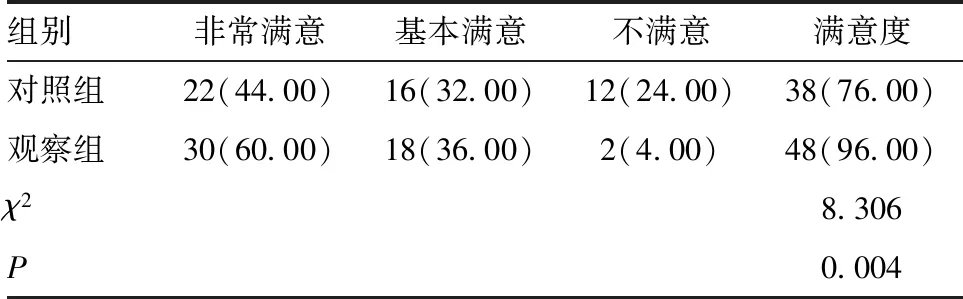

2.3 两组患者护理满意度比较 观察组的满意率(96.00%)高于对照组(76.00%),差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者满意度比较[n=50,n(%)]

3 讨论

ESD的广泛应用使我国胃肠癌的复发率得到了控制,但其操作难度大,耗时较长,可能导致出血和穿孔等并发症[6-7]。有研究发现:病灶部位位于胃窦、有基础疾病、病灶>2 cm、合并溃疡和迟发性出血相关[8]。病变直径越大术后出血风险性越大,当病变直径≥ 10 mm后出血风险增加,与徐佳昕等[9]研究结果一致。出血给患者带来巨大的危害,患者会因为术后出血或者出院后迟发性出血需要再次入院治疗,对于出血量大且速度快的患者,易发生低血容量性休克甚至会危及生命,出血再次入院治疗加重患者家庭的经济负担。本研究将预警管理护理应用在ESD患者中,观察组预警管理评分中高风险共有17人,均未发生术后出血,术后出血发生率及患者的再入院率虽然两组差异无统计学意义(P>0.05),但观察组术后出血和再入院患者都明显减少,且患者术后焦虑得到了改善(P<0.05),护理满意度较对照组更高(P<0.05)。

本研究100例行ESD患者中,发生出血的5例,均为对照组患者,观察组无出血病例。对照组术后出血的5例患者中3例为出院后过早地投入工作和运动,出现了反复血便,属出院后迟发性出血。这5例出血患者均依从性差,对我们采取的护理措施及相关宣教执行力度不够,认为ESD为微创手术,无肉眼可见伤口,无需过度关注,可以早期正常工作及生活,没有考虑到自身的病变情况及个体差异。

对照组5例术后出血患者均再次入院,入院后均给予药物止血治疗及部分患者内镜下的电凝止血,钛夹止血治疗后,患者均安全出院。针对ESD进行预警管理,早期干预,在做好各项基础护理、导管护理、生命体征监测同时,加强术前宣教和术后观察,出院发放健康教育处方、视频宣教等,增加术后回访次数,对出血高风险患者重点观察回访,从而及早发现患者出血并及时住院进行止血处理。

综上所述,对接受ESD治疗的患者实施预警管理可早期发现出血并及时纠正出血,同时降低术后出血的发生率、降低ESD术后出血对患者的危害程度和患者的再入院率,有效减轻患者的焦虑程度,提高围术期护理满意度,降低了护理风险事件,让患者对医院护理服务更加信赖,从而提高医院消化内科护理服务的质量[10],具有较好的临床意义,值得推广应用。