参与、本真与圈层:Vlog影像的文化表征

2023-05-31王长潇孙玉珠张丹琨

王长潇 孙玉珠 张丹琨

【内容摘要】本文从视觉文化研究视角出发,通过互联网民族志法和半结构深度访谈法,对粉丝量级覆盖范围由百到百万的16位Vlogger进行了深入访谈,以此挖掘Vlog生产者的内在动机及其表现出的参与式生产下的能动性、对本真自我和日常生活的歌颂,同时,在对这个圈层的不同群体的分析中发现了明显的差异与区隔。

【关键词】Vlog ;视觉文化;参与式生产;圈层区隔

作为一种新兴的视频表达形态,Vlog内在视觉主因的激活赋予媒介某种力量,并由此影响着文化的发展趋势,催生出一种新的文化样态。追溯其深层机制,正是视觉的建构性规定了视觉文化的功能,而视觉表征所形成的表意实践为这一建构性提供了可能。①在斯图亚特·霍尔看来,表征具有两层意义,“其一是描述或模拟它,通过描绘或想象而在头脑中想起它;在我们头脑和感官中将此物的一个相似物品摆在我们的面前;其二是指象征、代表、做什么的标本或替代”。②换言之,表征一方面指用媒介重新呈现,另一方面指涉意义的生产,将其挪用到Vlog的影像实践中,意味着Vlog具有记录现实生活与反映背后文化隐喻的双重含义。

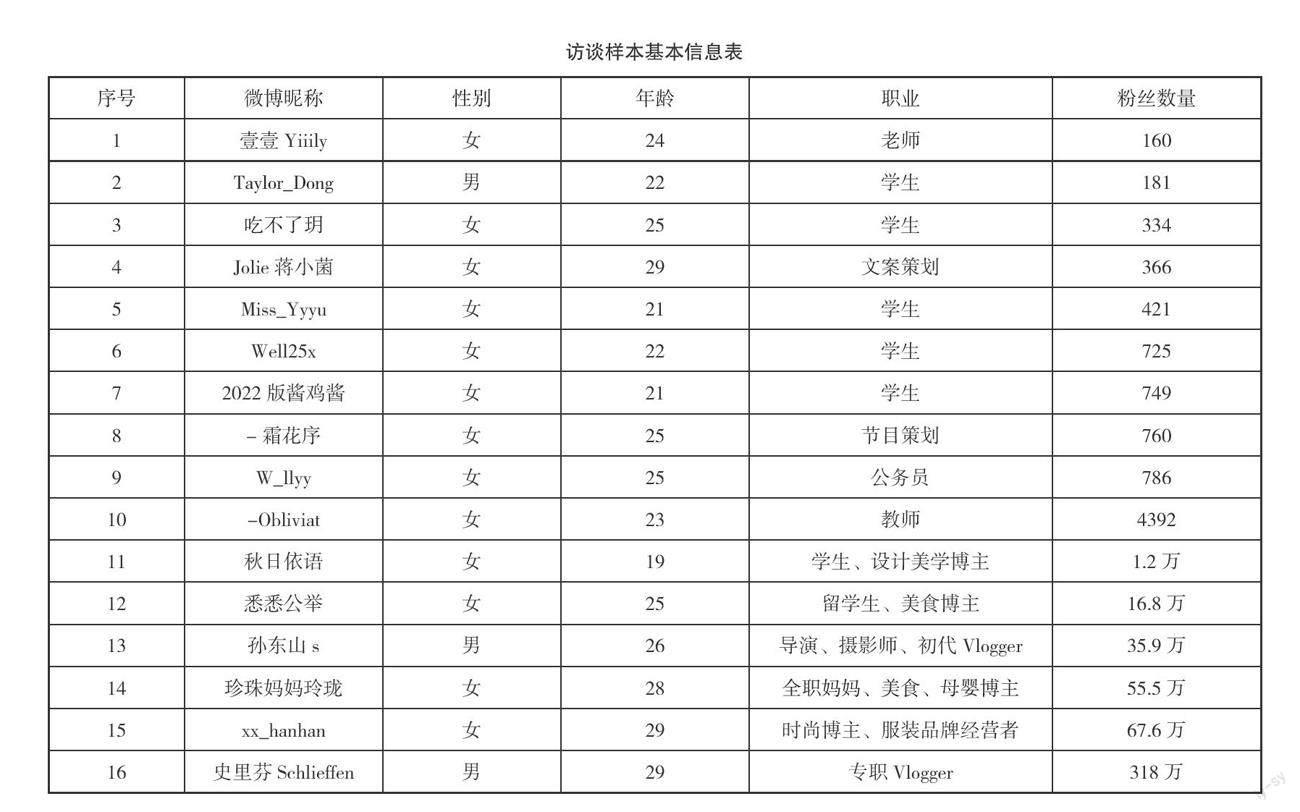

本研究选取了16位微博Vlogger进行半结构深度访谈,访谈样本涵盖头部、腰部和尾部不同层次,粉丝量级由百到百万,以此挖掘不同水平的Vlogger在视觉文化实践下的异同点。根据“信息饱和原则”,当受访者到16位时,答案出现重叠,难以挖掘更多新的信息,访谈材料收集工作基本完成。访谈样本基本信息(见下表)。此外,由于笔者长期关注微博等社交媒体,并具有参与Vlog生产与传播的经历,能够透过直接的互联网观察与体验探索背后的文化隐喻。

一、参与式生产:能动的个体

全民Vlog风潮又一次宣告了消费者的胜利,抑或是参与式文化的大放异彩。正如美国学者亨利·詹金斯所言,“消费变成生产,阅读成为写作,旁观者文化成为参与性文化。”③起初,参与式文化奠基于对粉丝群体的重新审视,后又面向更大范围内的受众。以记录生活为宣言的Vlogger更像是参与式生产的代言人,将生活搬至前台,在能动地摄录、表达和创造中标榜个体,重塑自我与粉丝的关系。

(一)影像个人主义

日志体Vlog取材于人们的日常生活,以呈现自我、书写自我为核心,在“我拍故我在”的倡导下逐渐发展出一种影像个人主义。这种个人主义关注自我、理解自我和审视自我,代表了技术和社会赋权下的个体激活和解放,带有极强的自主性、表达欲以及分享的渴望。在Vlog打造的文化世界中,明星、网红、草根等各类群体相继涌入,共同参与生产。随着简易的拍摄、剪辑技术的发明,Vlogger正毫不费力地“转型”为生活的“导演”,在方寸“荧幕”前分享着带有个人烙印的“微电影”,他们互相学习借鉴,正式或非正式地向前辈取经,期待自己的作品能带给更多人正能量。

“一方面是记录生活周围更加美好的事情,另外也给周围更多人传递美好吧,毕竟生活中已经有太多丧的事情。”(访谈人4,文案策划)

追溯影像个人主义的崛起,可以发现,背后有更为原始的诉求。存储过去,拯救它们以永生是人类最为朴素的愿望,这种持久的冲动在于“过去向我们提供了可看的图像”,④而Vlog所记载的这一份过去因为于己的唯一性受到格外的珍视。在这个意义上,“过去”被“当下”选中,带到“未来”,被时间离间的过去又因与时间重新建立联系而继续保持光彩。更重要的变化是,经历和情绪由人产生,却又逐渐分离于人,延伸到体外可视化记忆,被文字、声音、图像和影像等一系列要素的组合承接。

“Vlog 这种记录形式,我个人感觉就像是在拍摄自己的微电影,我希望拍出来的内容是有价值,且对我来说是有意义的。我是一个比较怀旧的人,可以通过Vlog这种形式回顾当时的场景,一下子就把我带回当下的画面。”(访谈人2,学生)

“这个真的就只是我生活记录的一部分,然后可能发到微博上面,就是一个云储存,可能也会有一些人看,我的朋友们会看,偶尔我也会发给我爸爸妈妈看,那么他们就能够了解我当下生活的一个状态。”(访谈人3,学生)

从更宏观的社会现实来看,影像个人主义的崛起离不开生产和消费范式的转变。以往,由于技术封闭导致认知的渠道匮乏,人们习惯性地只向媒介索取,8小时工作制还停留在与资本协商的政治层面。然而,技术的进步带来了“全世界受教育公民的自由时间的集合体”。⑤曾经“把个体当作不可替代的需要的领域,就是个体作为消费者的领域”,⑥如今,“认知盈余”时代的到来赋予“消费者”另一重身份。人们从单纯的媒介消费转向媒介生产和创造,通过自由支配闲暇时间、专业知识以及蓄势待发的热情,大胆表达自我。同时,“这种对于视觉内容的集体参与已经成为网络时代社交关系的重要组成部分”,⑦在产消合一的推动下,Vlogger拿起相机记录身边的趣事,关注着,也自觉、自愿地分享给素不相识的屏幕另一边的有缘人。从这一点来看,正是个体的纷繁复杂,才造就了社会的精彩纷呈,个人主义的发现与放大正在构建一个主体性、能动性、人文性不断增强的多元化社会。

(二)介入与分离

当参与式文化的福祉惠及普罗大众时,也在提醒人们反思起初被其庇荫的粉丝社群的走向。植根于社交媒体平台的Vlog,伴随着内容创作的使命和责任,始终需要审慎处理粉丝与博主的关系。詹金斯将电视粉丝视作“文本盗猎者”,他们“积极挪用文本,并以不同目的重读文本”。⑧其中,“盗猎”一词由米歇尔·德赛杜提出,指“在属于别人的土地之间迁徙,就像游牧民族在并非自己的田野上一路盗猎过去,掠夺埃及的财富以获得自我的享受”。⑨从根本上讲,“盗猎”的流行是对读者身份的重新界定,是对粉丝集体主动性的承认。在此,本文借用“文本盗猎”的概念,提出“形式盗猎”,意为Vlog社群中的Vlogger通过借鉴模仿其他Vlogger的剪辑风格、运镜方法等技术形式特点,为我所用,糅合到自己的视频创作中去。相较于传统的粉丝挪用,Vlog圈层内的攫取是双向的,Vlogger不仅生产自我,同样也是他者的粉丝。此时,观看与创作是合一的。需要注意的是,“形式”而非“文本”才是构成这个群体盗猎的基礎,原因在于前者具有通约性,且自带客体属性,能够被主体有效吸收,而后者作为主体的一部分,无法在“生活志”的定位下复制,也不可能成功。

“每个人的生活都不一样,可能看那些比较厉害的器材党那种博主,比如他们的运镜,他们的剪辑方向,内容上其实没什么可借鉴,因为别人的生活我也模仿不来。”(访谈人15,时尚博主、服装品牌经营者)

这一清晰的认知,反映在Vlogger与纯粹的观众(非Vlogger)身上,同样显现出对立统一式的分离—介入状态。相较于抖音、快手等快餐式短视频,Vlog产生的社会化影响是潜移默化的,但是这种影响一旦生效,便会建立起牢不可破的黏性关系。与明星—粉丝互动不同,Vlog博主—粉丝的关系更为平等,私人日常、普通人视角以及亲切的真实感都为彼此深度交流提供了可能。“粉丝是支持的动力”以及“粉丝像身边的朋友”是Vlogger允许观看者积极介入自身世界的直观感受。

“我现在身邊最好的朋友都是在微博、B站这些平台上,通过 Vlog 认识的。”(访谈人12,留学生)

但是,在可贵的情感联结之外,更多的交流处于“潜水”状态,也有一部分出自功利的需求回应,昙花一现。因此,以服务自我(兴趣、娱乐、回忆)为首要目的Vlogger对粉丝的参与也表达出乐观的态度。

“有结识到新朋友,但都局限在网上。我最初拍摄Vlog不知从何开始,就私信了一个粉丝,不太多,但定期更新视频的博主,我们经常给一个大V博主点赞评论,所以比较眼熟。我和他进行了一些简单的交流,第一条视频剪出来之后还让他提了建议,到后面会经常互相点赞之类。还有一些朋友是通过各自朋友点赞的方式关注到我的视频,但也就止步于互相关注。”(访谈人9,公务员)

“如果没人看,我也会选择拍给自己看,记录美好生活。”(访谈人1,老师)

无论是热情的介入,还是有克制的分离,都是Vlogger自主的选择,个体的能动依旧以效忠自我为前提。这也再次证明了Vlog的取向,有志于袒露自我与建立关系,却不会轻易被“他者”所绑架。

二、本真的回归:尊重真实

影像的魅力在于它具备镜头语言,而屏幕的介入不仅为确立此处和彼处提供了必要的界面条件,还为区隔现实空间和虚拟空间准备了基本的技术前提。对于日渐壮大的文化社群新秀来说,Vlog最大的吸引力来自于对真实的保留,以及对日常的发现与讴歌。

(一)探求镜像中的真实自我

时空的分离并没有放弃身体对于叙事的高度占有,虚拟世界与现实世界的联动表明身体的缺席只是相对于他者而言的,主动的自我披露正在以另外一种方式证实着身体在场。身体作为主体社会化的必要物质手段,通过混淆人类角色表演的活动区域——前台和后台的界限,在Vlog的生产和传播中发挥着举足轻重的作用。个体会根据既往经验,迅速调整为“理想的自我”来应对面对面的人际交往。当表演舞台切换到社交媒体场域中,有学者认为这种自我呈现“更接近于一种‘陈列”。⑩我们在偌大的网络中释放自己的情绪,等待陌生或熟悉的访客来访,“一对多”的展示—观看关系虽然允许了规模上的表现扩张,但也带来了对话的难以预测。因此,“表演”成分依旧存在,以避免不必要的误解。但是,与短视频的强表演属性不同,Vlog重记录的特点让Vlogger更在意追求真实的自我。

“人家说,网络上的东西,或多或少都会有演戏的成分。我在开始做博主之初就告诉自己,尽可能展现自己最真实的模样。喜欢我的人自然会产生共鸣,不喜欢我的人我也无须去迎合。但即便如此,我也不敢说网络上的那个就是100%地熟悉,能达到70%就很不错了。”(访谈人12,留学生)

“真实最重要,表演出来的Vlog 没什么记录意义,违背初衷。”(访谈人11,学生)

因此,与其说镜像自我是在“表演”人设,不如说是“放大”自我。通过重复、夸张、强调等方式突出自己的人物特点和喜好,以此保证个体风格前后的一致性和特殊性。无论是“独异性”的社会要求,还是个人日志的应有之义,“风格化”成为众多Vlogger极力趋近的方向。在消费社会的逻辑下,“当代垄断性生产绝不仅是物质财富的生产,而一直也是关系和差异的(垄断性)生产”。而垄断之所以能和差异相融,是因为个人的差异只是“对某种编码的服从、他对某种变幻的价值等级的归并”。Vlog内容创作同样面临这样的困境,每个人都渴望找到自己的调性和风格,但又不知不觉掉入同质化的陷阱。差异在成为令人艳羡的目标的同时,也沦为工业化批量生产的代价。

“数量够多了,但真正让人眼前一亮的作品不多,除了流水账还有很多可以拍的东西。”(访谈人16,专职Vlogger)

从绘画到照片再到影像,视觉霸权的外曝让历史地生活着的我们不断接受着“来自可视过去(visual past)与仿像(simulacrum)的双重压力”。如今,Vlog仍旧承继着“再现真实”的悠久传统。在巴特看来,“影像实际上是被摄物发出的光。那里曾有过一个真实的物体,光线从那个物体发射出来,最终触及此处的我。”在Vlog影像中,被摄物即为“我”,并最终返回到“我”。不管这种自我凝视的前提是否完全地真实统一,至少其流露出的对自我的观察与探寻值得被承认。

(二)讴歌生活中的平凡日常

海德格尔指称的“图像时代”的发展不断为我们带来五彩缤纷的视觉奇观,视觉的膨胀带来文化意义上的形象依赖和形象霸权,从而影响人们的认知和话语表达。因此,已经“‘以日记的名义被表征为一场美学实践”的Vlog“蕴含的文化意蕴是复杂的,它至少表明了视觉文化与感性、直观和快感的文化之间的内在联系”。相较于抽象和严谨的语言文化,视觉文化的盛行印证了理性的坍塌,建立起“秘索斯”(mythos)对“逻各斯”(logos)的基本优先权。视觉形象的塑造逐渐绕过精英的笔墨,来到普通人的脚下,交还大众书写自己的权利。可以说,形式的革命带来了平民的胜利。

“我是纯记录生活碎片,所以不会写脚本之类的,想记录什么就记录什么。”(访谈人3,学生)

如果短视频意味着对其他人的取悦,那么Vlog便是以一种重新启用“发现美的眼睛”换来对自己的救赎。俄国形式主义者什克洛夫斯基曾在20世纪初提出“陌生化”(Defamiliarization)概念,他认为,“对熟悉的事物,主体仅仅是机械地应付它们,艺术则是要克服这种知觉的机械性,艺术的存在是为了唤醒主体对生活的感受。”我们无法轻率定义Vlog为艺术,但它以日常为主因的特色的确激活了我们对最平凡生活的热情。通过延长感觉的过程,提升审美的能力,让熟悉的事物重焕生机,无聊的日常变得有趣。其中,“取消语言及文本经验的‘前在性”是这一行动的主要手段,即“将习以为常、陈旧的语言和文本经验通过变形处理,使之成为独特、陌生的文本经验和符号体验”。

自称是“B级旅行”风格的Vlogger@史里芬Schlieffen关注奇葩、荒诞,甚至有点魔幻的建筑“奇观”,视频风格鲜明,语速快,语言诙谐,直言调侃粗暴美学。访谈中,他坦言自己拍摄Vlog的初衷是“展现生活当中离我们很近但在互联网上却离我们很远、很不被注意的事,我想让人们承认生活本来的样子”。(访谈人16,专职Vlogger)可见,就算是我们再熟悉不过的日常,依旧有被忽视的角落,只要对其进行适当的处理,就能达到“陌生化”效果,这也是Vlog的美学价值。

“拍摄Vlog对我来说是一件幸福感很强的事情。举个例子,我和我老公异地,很多次我都是通过剪辑视频才发现,他看我时眼神里的爱和温柔。另外,通过拍摄并剪辑视频,还能发现很多生活中暖心的小细节,我觉得这也是一种定期复盘生活的方式。”(访谈人9,公务员)

进一步讲,Vlog不仅让我们发现美,还在提醒我们“诗意地栖居”,延伸出美学之上的民主内涵。英国文化研究学者雷蒙德·威廉斯秉承文化研究学派的学术传统,关心身处社会底层的工人阶级,在《文化与社会》一书中,明确表明了其马克思主义立场。其中,他对于“文化作为一种整体的生活方式”的推崇,振聋发聩。这种意义下的文化“引导我们构想真正的人类完美,应是人性所有方面都得到发展的和谐的完美,是社会各个部分都得到发展的普遍的完美”。威廉斯曾将文化划分为理想、文献式和社会的三种类型,其中社会的定义便指文化“不仅是在艺术与知识之中,也存在于制度与日常行为之中”,体现了对于日常文化生活的高度肯定。必须承认的是,威廉斯的文化定义稍显宽泛,并且“没有关注历史发展中的种种冲突和斗争, 忽视了社会生活中不平等、剥削和权力关系”,但是其作出的文化努力,确实让我们短暂地忽视了阶级对立,看到一种“共同文化”的可能,也让我们对任何普通、当下的生活怀有敬意。

三、圈层的较量:对话异同

文化的辐射与接受向来不是均等的,也就造成了圈层的区隔。互联网络的发展为重构圈层关系提供了可能,但也延续了圈层的现实权力状态。在Vlog这一圈层下,也隐匿着向外和向内的抗争。圈层之间的较量明显可见,但是也释放出对话和解的信号。

(一)圈层之异:品位、区隔与标准

传统意义上,文化圈层的分化标准多为血缘、地缘、业缘等,稳定而持久是以往圈层的主要特质。如今,网络基因的介入使得趣缘成为主要的聚散因由。凭借喜好连接的关系表现出极大的流动性和松散性,一方面,人们可以因为彼此“志同道合”迅速升温;另一方面,也会由于较低的社交拒绝成本逃离原有社群。可以说,身份和角色的即时切换在这个时代再平常不过。不过,这种自由的归附和叛逃可能还涉及更为复杂的文化区隔问题。

首先,文化差异反映了美学层面的分歧。“身份的体验记述的不仅是一个社会过程、一种交互的形式,还是一种审美过程。”然而,“美学上的厌恶往往导致全盘道德交流障碍和社交阻隔。”因为“品位区别不仅决定了文化形式是否理想,更决定了人与文化产品产生联系的方式、解读文本的策略以及消费方式是否理想”。短视频用户与Vlog用户圈层的分裂反映了视觉美观的差异,以小而精、精而美为定位的Vlog被看作是对以扮丑和戏谑为旨趣的短视频的一种对抗与消解。另外,这种区隔还“发挥类似于一种社会导向的功能……引导着社会空间中特定位置的占有者走向适合其特性的社会地位,引导他们走向能够为相应位置的占有者带来利益的实践和商品”。

“在我的理解看来,Vlog更像是在叙述一件事或者是某种情绪,现在Vlog趋向于全民化,用视频记录生活,短视频更偏向于商业娱乐性质。”(访谈人6,学生)

“现在网络上的大多数短视频往往是娱乐至上,没什么营养,仿佛只要能吸引流量就是成功的,乱象丛生,所以其实我自己平时基本不会主动去看短视频。相较而言,以记录为主的Vlog显得更为纯粹,能够更真实地用视频的形式,给观众呈现身处不同国家、来自不同领域、有着不同身份的人,他们最平常的模样。”(访谈人12,留学生、美食博主)

其次,文化品位受制于特定的个人和环境因素。在皮埃尔·布迪厄看来,“个体每一次进行利益最大化的选择时所参照的标准都来自过去的生活经验。”这便是“惯习”带来的影响。同时,文化资本的积累也造就了经验的厚度与水准。文化资本主要分为具身化(头脑中的知识)、客体化(书本、唱片等)和制度化(文凭、证书等)的三种类型。任何类型资本的不同程度的加持都會拉大高度依赖生活经历与文化水平的Vlogger之间的差距。事实也证明,有着丰富人生阅历、职业体验和荣誉财富的Vlogger更容易受到关注,成为圈内的佼佼者。

由此,位于不同层级的Vlogger对于Vlog的未来表现出截然不同的态度。普通业余的Vlogger坦言只想“纯粹地记录生活”,而有一定粉丝基础,并且以Vlog为专职的专业Vlogger则希望挖掘更多的新元素,助力Vlog向好发展,由此体现专业高度所造就的责任选择的差异。不过,更宽泛地来说,对于谋生手段相异的两类群体,这本就是不同职业群体的自然选择。

比如,初代Vlogger@孙东山在访谈中提到两个名词,一个为“撕裂感”,另一个为“失真”,这也是他认为目前Vlog行业缺少的东西。“有个名词,我叫它撕裂感,在国内很多Vlogger没有把这种撕裂感搬出来,在国外其实有很多Vlog有很强的情感撕裂感,就是他愿意把自己剖出来……这种撕扯感和撕裂感很触达人心,因为很容易引起共鸣……失真处理手法就是一切脱离于现实肉眼可见的特效也好,或者叙事逻辑也好,我都归为失真。比如,当你在看一个歌舞剧的时候,我跟你在对话,对着对着,我突然唱起了歌,这就叫失真处理手法。精准的失真,从专业角度来讲,素人是永远都做不到的一个点,这也直接导致了他们的作品观赏性较低。专业跟业余最核心的区别就是它失真的度把握不了。”(访谈人13,导演、摄影师、初代Vlogger)

Vlogger@史里芬(Schlieffen)也“期待更多不为常人所知的视角出现,Vlog的创作主体不只是大学生或者初入社会的年轻白领,Vlog呈现的内容也不只是校园生活和吃喝玩乐。就我个人而言,希望继续专注于魔幻之旅,这段旅途中有趣的地方、有趣的事情、有趣的人都值得呈现,尤其是后两类”(访谈人16,专职Vlogger)。

总而言之,我们需要承认从美学层面延伸出的道德批判,因为品位的导向在一定程度上超越了实用的感官价值,代表着精神价值观的褒贬。我们也必须面对从个人资本出发的经验鸿沟,以及关乎“谋生还是兴趣”的不同期待。不过,从视觉影像的长远发展来看,任何一方都不必过早地接受暴政式的审判,可能抛开特定的偏见,以包容和开放迎接有别,才是最稳健的态度。

(二)圈层之和:人本、叙事与真诚

面临不同文化圈层带来的误读与矛盾,彼此的有效交互显得格外重要,因其可以“开启新的经验,而能面对和修正较基本的文化情绪(恐惧和焦虑),并能理解他者系一种不同的文化,而非自己文化的投影或延伸”。据此,去自我中心主义和文化社群间的平等互惠将成为可能。对话的基础主要有两个方向,一是寻找公约数,二是以宏观格局为背景,明确各自优势,各尽所长。这一思想在Vlog与短视频以及专业和业余的Vlogger之间是通用的。

Vlog对于生活的发现与赞美,同样也是短视频的文化基调,正如彭兰教授所言,对于短视频来说,“‘生活化也是一种基本的表达策略”。因而,当我们将视野定位至离我们最近的衣食住行,便能够建立某种共通的意义空间,搭建起Vlog与短视频对话的桥梁,而这背后,其实是对于活生生的“人”和“实实在在地活着”的认可。另外,轻快、简单的短视频能够担负连接、导引的效率责任,对内容质量要求更高的Vlog便可以发挥更深远的社会价值,二者共同服务于视听行业的发展。

回到Vlog圈层内部的调和中,专业Vlogger和业余Vlogger的并存,尤其是业余Vlogger数量和热情的增长恰好代表了这个行业的高度包容。UGC与PGC的合作不仅能使创作动力源源不断,还能在一定程度上保障内容池的水准,以良币驱逐劣币,推动Vlog长效发展。此外,“Vlogger”这一统一的身份仍然让这16位访谈对象达成了内容创作上的共识,那就是保持“真诚”与认真“叙事”。

“一个好的 Vlog 作品需要好的构思、想法和 Vlogger 本身独特的风格,还有就是真實。”(访谈人6,学生)

“首先,肯定是要多拍,多拍才能找到自己擅长的风格和自己的节奏;其次,现在其实Vlog的风格挺多的,我只是说对于我这种Vlog来说,人物其实是整个Vlog的灵魂,你拍的画面其实只是一个画面,一个静止的,是人物赋予了它灵魂,你在做什么和你在说什么挺重要的,所以他就更鲜活了。其他就是保持一个开放的心态,愿意去尝试一些新的东西,然后能够坚持下来。”(访谈人15,时尚博主、服装品牌经营者)

“真诚”在于要符合Vlog的定位,更在于真诚的人和事才能打动人,引发观众共振。出于人设坍塌的威胁与警示,任何过分的表演都有可能产生“逆火效应”,适得其反。观众只会为人物的一致性和连续性以及背后的真实与诚恳买单。至于如何外化这种真诚,有效叙事非常重要。第一,与Vlog一直强调的人格化和风格化一致,突出人物是Vlogger的共同观点。无论是身体外表上的特色,还是性格特点上的独特性,人物刻画是成功叙事的关键秘籍。一方面,可以围绕关系展开,通过朋友、家人、同事等侧写塑造丰满的自我形象;另一方面,则可以通过职业角色拓展叙事灵感,挖掘“职业周边式”的故事素材。第二,保持对生活的洞察力,才能够将黯淡无光的日常收入镜中,强化熟悉的陌生感,提升内容的有趣性。第三,有创意的设计也是Vlog出圈的必要因素,“内容为王”的标准在Vlog创作中依然生效,独特的叙事结构、巧妙的构思和戏剧性拉满的剪辑手法都能将意识所想转化为“屏”中之物。

四、结语

在Vlog谱写的文化序章里,以往研究多集中在视觉文化和消费文化方面,围绕日常生活视觉化和Vlog的商品性和引导性展开讨论。但是,Vlog的视觉性绝不止于纯粹的影像表达和商业植入。参与式文化浪潮下的Vlogger是一个个能动的个体,占领着大众文化生产的高地,视觉霸权的“外曝”虽让我们提防镜像的存在,却无法遮掩显现的文本里的真情实感,而文化的落地在文化圈层的区隔下造就了不同声音的对话与分歧,但也能在某种程度和层面减少折扣,达成共鸣。

参考文献:

①周宪:《视觉建构、视觉表征与视觉性——视觉文化三个核心概念的考察》,《文学评论》2017年第3期。

②Stuart Hall, etc.Representation:Cultural Representation and Signifying Practice, Sage Publications Ltd, 1997.p.16.

③Jenkins H,“‘Star Trekreturn,reread,rewritten:Fan writing as textual poaching,”Critical Studies in Mass Communication,vol.5, no.2, 1988, pp.85-107.

④〔美〕迈克尔·安·霍利:《回视历史想象与图像修辞》,王洪华译,重庆大学出版社2020年版,第35页。

⑤〔美〕克莱·舍基:《认知盈余》,胡泳等译,中国人民大学出版社2012年版,第13页。

⑥〔法〕让·波德里亚:《消费社会》,刘成富、全志钢译,南京大学出版社2000年版,第75页、第82页、第82页。

⑦刘庆振:《参与感:自媒体语境下视觉生产与消费的基本逻辑》,《教育传媒研究》2019年第5期。

⑧〔美〕亨利·詹金斯:《文本盗猎者:电视粉丝与参与式文化》,郑熙青译,北京大学出版社2016年版,第22页、第15页、第15页。

⑨De Certeau,Michel. The Practice of Everyday Life[M].Berkeley:University of California Press,1984,p174.

⑩董晨宇、丁依然:《当戈夫曼遇到互联网——社交媒体中的自我呈现与表演》,《新闻与写作》2018年第1期。

Burgin V . The end of art theory : criticism and postmodernity[M]. Macmillan, 1986.pp.167-70.

Barthes R . Camera Lucida[M]. 1993.pp.80-81.

刘涛:《图像时代的修辞之道:理解人在修辞意义上的存在方式》,《教育传媒研究》2022年第1期。

刘涛:《从Blog到Vlog:电子日记的另一副面孔》,《教育传媒研究》2019年第4期。

周宪:《视觉文化的转向》,《学术研究》2004年第2期。

杨向荣:《陌生化》,《外国文学》2005年第1期。

“B级”就是指怪诞的、怪异的、不被主流所关注到的景观。见王昱:《史里芬:像匠人一样生产B级旅行Vlog》,澎湃新闻:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5126327,2019年12月3日。

〔英〕雷蒙·威廉斯:《文化與社会》,高晓玲译,吉林出版集团有限责任公司2011年版,第93页、第129页、第50-51页。

张劲松、唐筱霞:《文化是一种整体的生活方式——解读雷蒙德·威廉斯的〈文化与社会〉》,《内蒙古社会科学(汉文版)》2013年第4期。

〔英〕斯图亚特·霍尔、保罗·杜盖伊:《文化身份问题研究》,庞璃译,河南大学出版社2010年版,第130页、第104页。

Pierre Bourdieu. Distinction : a social critique of the judgement of taste[M]. Harvard University Press,1984.466-467.

范文:《品味:一种文化的等级秩序》,《湖南社会科学》2019年第4期。

彭兰:《短视频:视频生产力的“转基因”与再培育》,《新闻界》2019年第1期。

(作者王长潇系北京师范大学新闻传播学院、未来教育学院教授、博士生导师;孙玉珠系中国人民大学新闻学院博士研究生;张丹琨系北京师范大学艺术与传媒学院硕士研究生)

【责任编辑:李林】