先秦两汉“扶桑”语义考

2023-05-31李勇

【摘要】 有关“扶桑”的记载,目前所见的最早文献为《山海经》。考察《山海经》所载“扶桑”的最初语义, 将为人们的研究提供起点。《山海经》并记“扶桑”和“扶竹”,“扶”实为形容词,有高大挺秀、枝叶硕大之语义,郭璞即谓“扶竹”有“高节实中”的特点。“扶桑”之“扶”亦有同样语义。《山海经》之外,《淮南子》《吕氏春秋》载有“扶疏”,其“扶”字皆表示高大茂盛的状态。又考“扶苏”在先秦两汉时期语义,“扶苏”一词仅在《诗经》与《史记》中出现,最早《诗经·郑风》中“扶苏”表长在山上突出而挺拔的乔木,而到了《史记》中“扶苏”则引申演变为秦始皇长子姓名,寄予其高大挺拔之美好寓意。通过“扶苏”一词的嬗变可推测同一时期“扶桑”似为高大挺拔的桑属类植物。再观三星堆青铜神树与古籍所载“扶桑”之高大挺拔特点的高度契合,故“扶桑”在先秦两汉的原初语义似为高大挺拔的桑属类植物。

【关键词】扶桑;扶竹;扶苏;《山海经》;三星堆;青铜神树

【中图分类号】I206 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)04-0043-06

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.04.014

基金项目:四川省社会科学重点研究基地扬雄研究中心资助科研项目“汉代‘扶桑神话的转型”阶段性成果(YX202105)。

一、《山海经》“扶桑”语义考辨

《山海经》中“桑”多为桑树之语义,通过对于《山海经》桑字的梳理,兹引述如下,以备参考:

北二百里,曰鸟山,其上多桑,其下多楮。[1]

三桑生之,其樹皆无枝,其高百仞,百果树生之。[2]

又北二百里,曰空桑之山,无草木,冬夏有雪。[3]

又南四百里,曰姑儿之山,其上多漆,其下多桑、柘。[4]

又南三百里,曰嶽山,其上多桑,其下多樗。[5]

《东次二经》之首,曰空桑之山。[6]

凡《东次二经》之首,自空桑之山至于?山,凡十七山,六千六百四十里。[7]

桑封者,桑主也,方其下而锐其上,而中穿之加金。[8]

《中次二经》济山之首,曰煇诸之山,其上多桑。[9]

又东北三百里,曰隅阳之山,其上多金、玉,其下多青雘,其木多梓、桑。[10]

其上多桑,多美堊、金、玉。[11]

又东南四十里,曰鸡山,其上多美梓,多桑,其草多韭。[12]

其上多美桑,其下多苴,多赤金。[13]

其上有桑焉,大五十尺,其枝四衢,其叶大尺馀,赤理黄华青柎,名曰帝女之桑。[14]

又东四十五里,曰衡山,其上多青雘,多桑,其鳥多鸜鵒。[15]

又东四十里,曰豐山,其上多封石,其木多桑,多羊桃,状如桃而方茎,可以为皮张。[16]

又东一百五十里,曰夫夫之山,其上多黄金,其下多青雄黄,其木多桑、楮,其草多竹、鸡鼓。[17]

又东南二百里,曰即公之山,其上多黄金,其下多?琈之玉,其木多柳、杻、檀、桑。[18]

又南九十里,曰柴桑之山,其上多银,其下多碧,多泠石、赭,其木多柳、芑、楮、桑。[19]

三桑无枝,在欧丝东,其木长百仞,无枝。[20]

平丘在三桑东,爰有遗玉、青鸟、视肉、杨柳、甘柤、甘华,百果所生。[21]

有蜮山者,有蜮民之国,桑姓,食黍,射蜮是食。[22]

有三桑无枝。[23]

以上23处,除第22处言桑作姓氏外,大部分桑字皆采用“树木”本义。从上述列举的桑字的用法,可以看出《山海经》中言“桑”多与“樗”“梓”“青雘”“羊桃”“楮”等树并提,说明“桑”是一种分布广泛的具体植物。

据学者张赪的研究,汉至魏晋南北朝时期用于植物的量词,更多表示此类植物的外形特征:

汉代出现的专用于植物的量词到魏晋南北朝时期适用范围大多扩展到植物以外的事物,不再标示事物的植物属性……虽难这些量词在魏晋以后仍然可以用于植物,但它们标示的不是事物的植物属性,而是事物的外形特征。汉代专用的植物量词到魏晋南北朝时期还很常用的只有“树”,用于“桑、枣、榆、松、梅、杏、栗、楸、柘、桔、柳”等名词。[24]

从学者的研究可以看出“扶桑”一词应同其他专用于其他植物的量词相似,亦是可能用于表示扶桑树的外形特征。

从《说文》中梳理“扶”的原义,《说文》曰:“左也,从手夫声。古文扶。防无切。”[25]段玉裁注曰:“左也,左俗本改作佐,非。‘左下曰:手相助也。”[26]“扶”本意当为“用手支持人或物,使不倒”,即“搀扶”之意。(如下图一所示),再如《论语·季氏》:“危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?”[27]再如《战国策·卫人迎新妇》:“车至门,扶。”[28]注:“扶,谓下车。”《 荀子· 劝学》:“蓬生麻中,不扶而直。”[29]再如《左传·宣公二年》:“遂扶以下。”[30]此皆都采用其本义“扶着”之义。“扶”字引申义为“扶助”,如《山海经》中曰:“帝俊赐羿彤弓素矰,以扶下国,羿是始去恤下地之百艰。”[31]取其引申义“扶助”。“扶”的异体字为榑,《说文·木部》曰:“榑桑,神木,日所出也。”[32]

《山海经》言“扶”处尚多,“扶”字的条目节录如下:

又东南一百三十里,曰龟山,其木多穀、椆、椐,其上多黃金,其下多青雄黄,多扶竹。[33]

汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。[34]

大荒之中,有山名曰孼摇頵羝,上有扶木,柱三百里,其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。[35]

《山海经》中“扶竹”一词的考辨对于“扶桑”的阐释有着很重要的参考价值,首先“扶竹”与“扶桑”,在词义和用法上都有着相似性,词缀都为植物,一种是竹,一种是桑,而扶字此处是对此类植物状态的一种描述。郭璞注“扶竹”云:“邛竹也。高节实中,中杖也;名之扶老竹。”“高节实中”,可以用来做竹杖,这是对“扶竹”特点的阐释。

学者汤洪考察了邛竹“竹节较细,竹节间距短而节点膨大,极似弥勒佛之肚”[36]的特点,学者李德铢、薛纪如亦考察邛竹认为:“中、小型竹类,地下茎呈复轴型,节间呈圆筒形或少数种类基部呈方形,下部节间实心或近实心。”[37](如下图二)由此观之,扶字在《山海经》中或为对“扶竹”具有“高节实中”特点的描绘。同理可得,“扶桑”中的“扶”字亦或为对于桑类树木高大特点状态的描绘性词语。

《叙事体的结构分析》中指出:“作品只是作为抽象结构的表现形式,仅仅是结构表层中的一种显现,而对抽象结构的认识才是结构分析的真正目的。”[38] 《山海经》中“扶桑”语义只有语言放在文本整体结构中去看才会有其独特的价值意义。不妨看看《山海经》中关于“扶桑”的两处文献记载:

汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。[39]

大荒之中,有山名曰孼摇頵羝,上有扶木,柱三百里,其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。[40]

《山海经》中共言“扶桑”2处,郭璞注“扶木,扶桑也”。第2处材料中亦将“扶木”看为“扶桑”。而从原文中对于“扶桑”形象的描绘,可以看出“扶桑”有以下特点:

其一,扶桑“居水中”,属于“大木”;其二,扶桑“柱三百里,其叶如芥”。结合两处“扶桑”文献的描绘,可以看出皆有扶桑树有高大挺秀、枝叶硕大的特点,故“扶桑”之“扶”或为高大挺秀、枝叶硕大之语义。

二、先秦两汉“扶苏”语义考辨

《国风·郑风·山有扶苏》载:“山有扶苏,隰有荷华。不见子都,乃见狂且。山有乔松,隰有游龙,不见子充,乃见狡童。”[41]《郑风》中“扶”字,《毛》传:“扶苏,扶胥,小木也。”[42]孔颖达补充说:“兴也,扶苏、扶胥,小木也。”[43]而段玉裁在《说文解字注》中指出,毛传的原意是将“扶苏”与“松”同列为“大”,郑玄误以之为“小”。而阮校本也提到《吕览》《汉书》《七发》等皆谓“扶疏”(扶苏)为大木。而阮校本《毛诗正义》在校正意见中则指出:“案《释文》‘山有扶苏下云‘扶苏、扶胥,木也,今考正义本亦然,无‘小字也。”[44]阮元分析指出“小木”之“小”字是后来误添的。从“山有扶苏,隰有荷华”与“山有乔松,隰有游龙”的对应关系来看,“扶苏”应是长在山上的乔木方能与高大的“乔松”对应,可见“扶苏”的形态也应是高大挺拔的树木。再从原文的对应关系来看,山与隰应是相反的对应。《尔雅·释地》:“下湿曰隰。”[45]隰﹙xí﹚:洼地,低湿之地。低洼之地与高大的山相对应。再看第二组对应关系,高大的乔松与潜在水里的游龙相对应,那么“扶苏”就应与“荷华”相对应。荷是指荷花,华通“花”。这组对应的关系应为高大的“扶苏”与水池里的荷花相对应的关系。由此可知,“扶苏”在这组诗里应是高大挺拔的一类植被,应属于“大木”。

此外,扶苏还是秦始皇长子的名字。

通过对于《史记》中“扶苏”这一人物称呼的梳理,兹引述如下,以备参考:

始皇长子扶苏谏曰:“天下初定,远方黔首未集,诸生皆诵法孔子,今上皆重法绳之,臣恐天下不安。唯上察之。”[46]

上病益甚,乃为玺书赐公子扶苏曰:“与丧会咸阳而葬。”[47]

更为书赐公子扶苏、蒙恬,数以罪,赐死。[48]

吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。[49]

今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。[50]

乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也。[51]

始皇有二十馀子,长子扶苏以数直谏上,上使监兵上郡,蒙恬为将。[52]

帝至沙丘,病甚,令赵高为书赐公子扶苏曰:“以兵属蒙恬,与丧会咸阳而葬。”[53]

赵高因留所赐扶苏玺书,而谓公子胡亥曰:“上崩,无诏封王诸子而独赐长子书。”[54]

扶苏为人仁,谓蒙恬曰:“父而赐子死,尚安复请!”[55]

太子已立,遣使者以罪赐公子扶苏、蒙恬死。扶苏已死,蒙恬疑而复请之。[56]

使者还报,胡亥已闻扶苏死,即欲释蒙恬。[57]

秦以不蚤定扶苏,令赵高得以詐立胡亥,自使灭祀,此陛下所亲见。[58]

通过上述13处对于“扶苏”这一人物名称的梳理,不难看出,《史记·秦始皇本纪第六》中第一次提及其人称为“始皇长子扶苏”,而在此句之后皆称其人为“扶苏”。“扶苏”这一称呼在《史记》高度传神与精练的语言中,长子便是对于“扶苏”这一人物特征的高度概括。

在《史记》“扶苏”其人的记载寥寥数语,在其第一次提及“扶苏”时便点明其为长子的身份,后面再提其人时便只有“扶苏”或“公子扶苏”。由此亦可见“扶苏”一词在秦朝时期用于人名,则可能寄予其人物以美好寓意。“扶苏”这样词的引申演变在后来类似词语中亦是有迹可循的。

《说文解字》中是这样阐释“扶苏”一词:“枎,枎疏,四布也,从木,夫声。”段玉裁注:“枎,汲古刊木从手,非也。今依《玉篇》《五音韵諩》《集韵》《类篇》正。枎之言扶也。古书多作扶疏。同音假借也。《上林赋》:‘垂条扶疏。《刘向传》:‘梓树生枝叶,扶疏上出屋。《杨雄传》:‘枝叶扶疏。《吕览》:‘树肥无使扶疏。是则扶疏谓大木枝柯四布。”[59]又如《淮南子·人间训》曰:“去高木而巢扶枝。”[60]而高诱的注:“扶,旁也。”此处扶表一种状态,即旁边的语义。《淮南子·修务训》中“扶疏”偏向于树木本身的姿态:“龙夭矫,燕枝拘,援丰条,舞扶疏。” [61]高诱注:“扶疏,槃跚貌。”又如清代马瑞辰认为:“扶苏即辅耳。胥、疏、苏叠韵字,古通用。” [62]“舞扶疏”中的扶字亦表示状态,即一种“槃跚”的样子。“扶苏”一词由本义高大挺拔的树木引申演变为形容大树树枝繁茂。

而《吕氏春秋·辩土》:“树肥无使扶疏,树墝不欲专生而族居。肥而扶疏则多秕,墝而专居则多死。”[63]考《汉语大词典》有“扶疏”条,意为“枝叶茂盛,高低疏密有致。”[64]故此处“扶”字指植物枝叶茂盛的样子。何新亦认为:“从汉语语源学的角度,我们还注意到古代典籍中的‘扶桑一词,在文字上曾经发生过一系列变形,从而衍生了一系列同源词:扶桑—扶若—扶苏(‘大木也)—扶疏—扶胥(‘拂煦)—扶翳(扶翼)—扶余—扶摇。”[65]从扶字的搭配组合亦可以看出“扶”字多与树木相关或描绘一种状态相关。结合《山海经》对于“扶竹”所具有“高节实中”的阐释,故认为《山海经》中“扶桑”之“扶”或指植物高大挺秀、枝叶硕大的状态。

要阐释“扶苏、扶桑、扶竹”此类词语在先秦两汉时期应是确定的,表示植物高大挺拔的一类词语,“扶”字+植物名词表示此类事物有高大挺拔之语义,而用于人名,则可引申演变为长子姓名,寄予其高大挺拔之美好寓意。而到了汉字逐渐在走向表音作用之时,“扶桑”之语义则表现出纷繁复杂之语义。

如:“宋代郭忠恕《佩觿》:‘山有扶苏与‘扶持别,是知今作扶者,同音假借,扶苏又通作蒲苏。《公羊》何休注:‘暴桑,蒲苏桑也。”[66]按公羊的说法,暴桑(蒲苏桑)应是具有某种特定形态的桑树。

潘富俊在《草木缘情:中国古典文学中的植物世界》:“《诗经》上是指唐棣,扶苏是指唐棣。”[67]此处潘富俊认为“扶苏”即花名。而在武侠小说、言情小说或画作“扶苏”中偶见塑造成红色大花朵形象。

从汉字的发展历程来看,可以进一步看出“扶桑”一词在后世中纷繁复杂的阐释,但如果明确汉字首先是表示图形意义的文字,接着才有表音文字的进一步发展。从这点汉字发展的本源上来看“扶桑”语义变化,则会豁然开朗。

学者刘又辛与方有国在《汉字发展史纲要》中谈道:

从世界各国文字的发展历史来看,以假借字为主的表音文字阶段,是所有古老文字都经历过的阶段,埃及古文字、苏美尔文字,都同甲骨文字属于同一发展阶段。不过其他古文字都在表音文字的道路上继续发展,后来变成了音节文字或字母文字,只有汉字没有向这条路发展,而是向兼表形音方向发展,因而形成了独特的汉字体系。[68]

同时,学者刘又辛与方有国在《汉字发展史纲要》中谈道:“有理性的文字,除了表示词的读音,还有代表事物形类的标志,这就是汉字体系的特点。”[69]李莎在其对《诗经》“扶苏”考证中认为“扶苏”由其形容词的“枝叶繁茂”之意逐渐发展引申成名词意义的枝繁叶茂的大桑树:

是以,《诗经》里的“扶苏”,或作其他书写形式的“扶胥”等,也即“扶桑”,虽不是神话中浴日的神树,却也是枝叶较为繁茂的大桑树,与下文的“荷华”形成诗文中的巧妙对应,也即“扶苏”一词在《诗经·郑风·山有扶苏》中所落实的应为其名词性的义项,而其词所包含的其他形容词性义项并不适用于本诗的解释。或者换言之,“扶苏”由其形容词的“枝叶繁茂”之意,逐渐发展引申成名词意义的枝繁叶茂的大桑树,并在某些上古神话中特指浴日的神桑,不过在《诗经·郑风·山有扶苏》中,“扶苏”是与下文“荷华”“乔松”等相关联的桑树名。[70]

综上“扶苏、扶桑、扶竹”的梳理,可以看出在先秦两汉时期此类词语语义应是确定的,皆表示高大挺拔的一类植物,“扶”字+植物名词表示此类事物有高大挺拔之语义,而用于人名,则可引申演变为长子姓名,寄予其高大挺拔之美好寓意。而到了汉字逐渐在走向兼表音形之时,“扶桑”之语义则表现出纷繁复杂之语义。

三、“扶桑”原初语义与青铜神树特征的相互印证

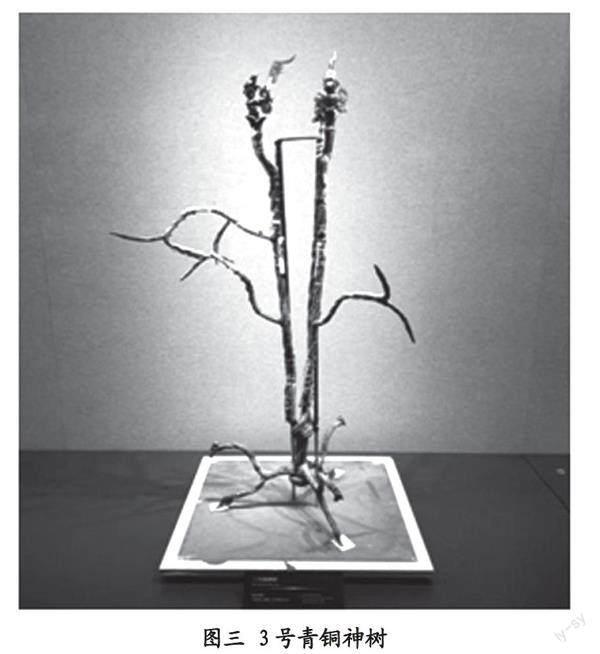

据《新华社》2021年4月9日《三星堆3号青铜神树真容初现——造型奇特或为“扶桑树” ?》的报道:

虽然3号青铜神树还未完全复原,但有参与了1、2号祭祀坑发掘工作的考古专家认为,该神树刻画的应是上古神话中太阳栖息的“扶桑树”。[71]

从目前出土的文物与图案来看,三星堆3号青铜神树(图三)的修复工作的进行,有考古专家认该神树或为上古神话中太阳栖息的“扶桑树”。

青铜神树在造型上与“扶桑”形象极为相似,且具备高大挺拔的特征。

又据《人民日报》中《三星堆遗址,再醒惊天下》2021年3月20日報道三星堆出土文物“高大挺拔”特点时说道:

在这里

“大”从来不是一种想象

青铜面具宽可达1.38米

青铜神树更高达3.95米[72]

此处报道对于1号青铜神树(图四)的“高大”有着十分具体的描绘,有3.95米高,青铜神树高大挺拔的特点是十分突出与实在的。

《三星堆——长江上游文明中心探索》中总结青铜神树的高大挺拔特征描绘到:

表性的人神中介器物,它丰富的文化内涵,悠久的历史年代,表明它可能是中国众多树崇拜的早期渊源之一,并是迄今为止,中国,乃至世界上现存最高大的“生命树”“宇宙树”“神树”青铜完物。[73]

对于三星堆青铜神树的记载,1号青铜神树是目前所能见到最大的青铜神树,其高大挺拔的特点是十分突出且鲜明,并由此传达出先民对于树崇拜的早期渊源。

《三星堆文化》中认为青铜神树高大挺拔造型反映出其积极向上,渴望与外界交流的重要希冀与愿望:

青铜神树是氐羌——蜀或巴野部落、部族集团的通天树……三星堆青铜神树的这种造型,反映出氐羌——蜀或巴蜀先民不甘封闭与束缚,渴望与世界交流的勃勃生机与灼灼热情。[74]

《三星堆新一轮考古大发现!“奥特曼”“诸葛亮”纷纷穿越!》中报道:“在三星堆3号坑出土文物中,还有刻有神树的玉琮。三星堆人把来自中原的古老玉器,刻上了古蜀文化中重要的神树,进行了文化的融合。”[75]通过图五所示玉琮所刻画的神树形象,其主干高大挺拔,其枝叶呈现出向上生长,傲岸不屈,欣欣向荣的生长姿态。这亦与《山海经》中“扶桑”高大挺拔特征亦是契合的。

再观三星堆青铜神树与古籍所载“扶桑”之高大挺拔特点的高度契合,故“扶桑”在先秦两汉的原初语义似为高大挺拔的桑属类植物。

参考文献:

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][31][33][34][35][39][40]袁珂.山海经校注[M].成都:巴蜀书社,1992:70,101,114,23,124,126,132,146,147,192,200,204,208,208,209,209,215,217,219,291,292,429,478,530,214,305-308,408,305-308,408.

[24]张赪.类型学视野的汉语名量词演变史[M].北京:北京大学出版社,2012:89.

[25]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:251.

[26]许慎撰,段玉裁注.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:596.

[27]杨伯峻译注.论语译注[M].北京:中华书局,1980:172.

[28]刘向集录.战国策[M].上海:上海古籍出版社,1988:1167.

[29]王先谦撰,沈啸寰,王星贤点校.荀子集解[M].北京:中华书局,1988:5.

[30](晋)杜预注,(唐)孔颖达疏.春秋左传正义[M].载阮刻十三经注疏,北京:中华书局,1980:1867.

[32]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:119.

[36]汤洪.古代巴蜀与南亚的文化互动和融合[M].北京:中华书局,2020:70.

[37]李德铢,薛纪如.中国筇竹属植物志资料[J].云南植物研究,1989,(10):49.

[38](法)兹韦坦·托多罗夫.叙事体的结构分析[J].文学研究参考,1987,(3):1-12.

[41]阮元校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:

341-342.

[42]阮元校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:341.

[43]阮元校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:341.

[44](清)马瑞辰撰,陈金生点校.毛诗传笺通释[M].北京:中华书局,1989:272.

[45](清)郝懿行撰.尔雅义疏[M].上海:上海古籍出版社,1983:839.

[46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58](汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义.史记[M].北京:中华书局,1959:258,264,264,1950, 1950,1952,2547,2548,2548,2551,2567,2567,2725.

[59]许慎撰,段玉裁注.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:250.

[60]何宁.淮南子集释[M].北京:中华书局,1998:1291.

[61]何宁.淮南子集释[M].北京:中华书局,1998:1368.

[62](清)马瑞辰撰,陈金生点校.毛诗传笺通释[M].北京:中华书局,1989:271-272.

[63]许维遹撰,梁运华整理.吕氏春秋集释[M].北京:中华书局,2009:695.

[64]汉语大词典编辑委员会,汉语大词典编辑处编辑.汉语大词典(第6册)[M].上海:上海辞书出版社,1986:355.

[65]何新.扶桑神话与日本民族起源——《山海经》中远古神话的新发现[J].学习与探索,1989,(C1):28.

[66](清)马瑞辰撰,陈金生点校.毛诗传笺通释[M].北京:中华书局,1989:271-272.

[67]潘富俊.草木缘情:中国古典文学中的植物世界[M].北京:商务印书馆,2016:63.

[68]刘又辛,方有国.汉字发展史纲要[M].北京:中国大百科全书出版社,2000:323.

[69]劉又辛,方有国.汉字发展史纲要[M].北京:中国大百科全书出版社,2000:328.

[70]李莎.《诗经》“扶苏”小考[J].延边教育学院学报,2017,(6):3.

[71]岳依桐.三星堆3号青铜神树真容初现 造型奇特或为“扶桑树”?[N].中国日报,2021-4-9(4).

[72]杨雪梅,宋豪新,胡程远等.三星堆遗址,再醒惊天下[N].人民日报,2021-3-20(1).

[73]陈德安,魏学峰,李伟纲.三星堆——长江上游文明中心探索[M].成都:四川人民出版社,1998:36.

[74]屈小强,李殿元,段渝.三星堆文化[M].成都:四川人民出版,1993:213.

[75]吴晓铃,吴梦琳,向宇.三星堆新一轮考古大发现!“奥特曼”“诸葛亮”纷纷穿越![N].四川日报,2021-9-9(1).

作者简介:

李勇,男,文学硕士,现为四川航天职业技术学院办公室主管,主要研究方向:先秦两汉方向。