从晚清官宦到怡园主人

2023-05-30陈益

陈益

苏州人顾文彬的《过云楼日记》,是他从清同治九年到光绪十年(1870—1884年),前后十五年间宦游生涯与归隐苏州的记录,内容涉及文物收藏、家庭生活、世俗风情、怡园修造、官宦交往等方面。

顾文彬于清道光二十一年(1841年)考中进士。在京城候官八个多月后,补授浙江宁绍台道员。这自然是一个肥缺。上任后,他立即去杭州拜会浙江巡抚杨昌以及其他上司、同僚。日记里写有简要的礼单。送给杨昌的是“京货八色,配以尺头十二端,仅受缙绅、京靴”。按当时官场礼数,上司并不照单全收,会退回一部分。第二年春节,顾文彬又到杭州拜会杨昌,这次送给巡抚大人的是礼物八件,收了五件。除鱼肚四片外,其他均是名家字画,包括唐寅画屏四幅、金冬心《梅花卷》、吴云刻《双钩虞恭公》、刘石庵和梁山舟字册各一。彼此的关系无疑密切了许多。

当时的送礼,还流行送昆曲侑酒助乐,官员家里也演戏。有一日,“夜演小如意班于内宅门,未及数出,五块桥板失慎,即停戏”。第二天午后继续演出,至二鼓而罢。

与此同时,作为宁波、绍兴地区的官员,顾文彬还必须与洋人打交道。日记里有多处记载:“往晤美国领事,带洋枪队葛格,留酒点。”“至天主堂拜晤副教主冯伯德。设酒果相款,意甚殷勤,云在此二十年矣。申刻,税务司惠达来答拜,亦设酒果待之,亦甚恭顺。”

他与洋人礼尚往来,却也产生了摩擦。“先是啊领事欲抽回文书,于初九自来面谈,颇以气焰相凌,余以理折,词穷而去。继复有照会来,欲用英文不用汉文,欲用花押不用钤印。余回文层层驳诘,至欲与在总理衙门评理。啊领事自知理屈,托副领事将回文送回……俟其送来,和平复之,以敦夙好。”顾文彬是理智的,他明白,“盖办理中外交涉事件,须得风便止,不可过火也”。

不久又发生了一件事。一个叫周廷贵的百姓,在城里到处张贴招子,声言鄞县、慈溪、镇海三县的民众,将合力填没一条新开河。英国领事表示不同意。顾文彬很担心会酿成事端,立即命令前往弹压。傍晚禀报,已经解散无事。但是,与英国领事的矛盾并未消除。日记中记载,他与领事、副领事多次发照会或者面商,说服他们同意填塞新开河。究竟是从西头填起,还是从东头填起,与洋人看法不一致,又反复磋商。顾文彬处事谨慎,既不想得罪洋人,更不愿惹怒民众,千方百计地斡旋其间。为了维护一方的安宁,他动了很多脑筋,向有关人员作解释,乃至让洋人“入我彀中”。

对于英国领事啊喳哩,他保持着警惕。“英领事啊喳哩来拜会,谈及日本征台湾生番事,据称日本有铁甲战船二只,甚厲害,中国炮船俱非其敌。据云,英国有铁甲船一只在此,胜于日本之二只,又云欲制此船,须用水雷。微窥其意,自有毛遂自荐之意。然此人极不纯正,断不可用。故虚与委蛇,并不与之兜揽。”啊喳哩似乎有跟他做军火生意的意图,但顾文彬虚与委蛇,只跟他打哈哈。

顾文彬出身书香门第,自幼接受儒学教育,对于中国传统文化了解得非常深透。然而,西风东渐,毕竟让他感受到了科学技术的魅力。同治十二年(1873年)十月的一则日记,他谈及电话线的引进。“所谓电线者,以铁造成线,贯以电气,千万里外言语顷接可通。从上海陆路通至吴淞口,由吴淞口分为两条,一通香港,一通日本。沉于海底,绵亘数千里,然屡次被渔船砍断……此次来意,求我晓喻海上诸渔船,凡遇锚与电线纠结之时,须设法解脱,切勿砍断。”他是乐意接受新事物的,尽管了解得比较粗浅。

作为地方官员,顾文彬也很关心庙堂之事:“中丞传见,示以总理衙门钉封文书。内封徐侍郎(桐)密折一件,共四条:一储人才、二固民心、三裕度支、四筹边防,皆为外国而言……余详绎四条,俱是老生常谈,言易而行难者。惟筹边防一条,大意谓蒙古各部落地界与俄国毗连者三分之二,蒙古开国时极强,近则渐趋于积弱之势,或恐为俄国勾结,或为俄国吞并,皆当先事预防云云,颇为切要。”

为了防备外来侵略,他在任上也很重视军队建设。宁波靠海,水师是放在首位的。“往东北门外阅水师操练,搭高台一座,余作客……先阅爬桅杆,次阅水卒乱流而渡,又次阅舟师合阵。归时己未刻。”十四天后,他又往校场阅兵。“是日各营操练皆精熟,黄门军所练精兵五百名,皆学外国兵法,另联练线枪队百名,此二队最精,虽外国人亦叹服。”学习外国人的兵法,让外国人叹服,这使他为之骄傲。

同治十一年(1872年)冬,顾文彬曾请一个“精于风鉴”的相师郑金斗看相,郑金斗推算:“寿可至八十七岁,数年之内不能赋归。六十三岁驿马不动,六十四岁下半年要调动,然未必远调,大约不出省。外官做至七十岁,以后尚要做京官五年,至七十五岁方可回家。六十三岁尚应添一子。生平不聚财,因开销多也。上司人缘甚好,而奴仆室皆不得力。一生无风波之事。”事实上,顾文彬没有在官场干到七十五岁,很快便辞官归里,耗银20万两在苏州建成怡园,怡园中又建“过云楼”。寿命也没有到八十七岁。一生无风波之事,倒是说准了。

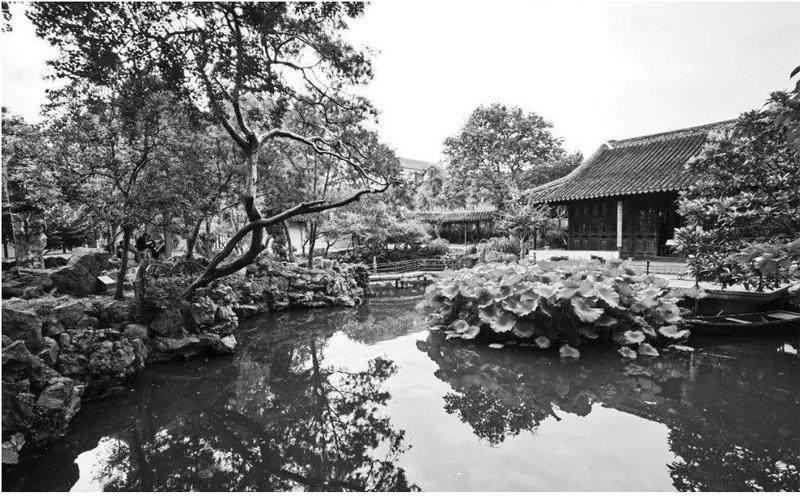

怡园,位于苏州古城中心的古典园林,始建于清光绪年间。在最初的构想中称为适园。同治十三年(1874年)八月,顾文彬甚至浪漫地为构想中的园林写下一篇赞文:“不山而岩,不壑而泉;不林薮而松杉,不陂塘而茭荷;携袖中之东海,纵归棹兮江南。或谓文与可之谷,或谓柳柳州之钴潭。问谁与主斯园者,乃自适其适之艮庵。”艮庵是他晚年的号。写下赞不到半年,顾文彬就把园名改了。他给负责建园的三儿子顾承说:“至园名我已取定‘怡园二字。”不管是自适其适,还是怡己怡亲,怡园不仅胜过适园,也胜过另一个名字“不园”。

此时,65岁的顾文彬萌生了乞病归乡的念头。促使他下决心离开官场颐养天年的主要原因是身体欠佳。三月初三晚临睡时,因为咳呛,吐出鲜血十几口。接着,一连十几天,几乎天天都有咯血。请医生诊治,服了药,依然未见痊愈。他明白,“移疾之举”已刻不容缓。

为颐养天年而修建怡园,是一个不短的孕育过程。从同治十二年起,在宁绍台道任上,顾文彬就多次写信给三子顾承说:其他的,我都没什么兴致了,“惟书画一道兴尚不衰,将来退归之后,左图右史以乐余年……”在苏州铁瓶巷营造过云楼收藏珍物的同时,开始构思营造园林。该去哪里寻觅上佳的太湖石?他最初有过一个大胆的方案,将苏州织造府里的瑞云峰移入过云楼。这块太湖石,据说是北宋“花石纲”遗珍。然而体积过大,又可能涉及官场种种纠葛,只得抱憾放弃。

很快,他又发现一处可利用的大废园——赵园。《过云楼日记》光绪元年(1875年)八月初十记载:“园中之石皆取给于赵园。近又得山塘街杨铁蕉园中石,大小数百块,内有一峰,皱、瘦、透三美具备,为诸石之冠。自幸何缘得此奇物,前代米颠下拜之石,未知视此如何也。价洋二百元,运立之费加二三倍,然内有一峰名东安中峰,据云当年杨氏得此,出五百金,则其价远过于此时矣。”

以二百大洋买来包括东安中峰在内的数百块太湖石,是值得的。树木则来自太湖畔的光福山里。仅桂花树就有五十棵。他在园中耐心观看人们种树,颇有些乐趣,在日记里说:“假山石新立,骨出如龙飞,以花树环植,如裸体人得衣,一望葱郁,大有生色。”

第二年十二月中旬,顾文彬托人从穹窿山坞人家,购得白皮松一株。他在日记中描写了运输和种植过程:“载入城中,泊舟草桥堍,须数十人牵挽,因雇轿役二十人助之,用蹋车拉至尚书巷口,难以弯转,大费周折。”“令匠役数人先竖鹰架于拜石轩,然后将松树种入,松梢高过小楼屋檐,但愿经春繁茂,乃为万幸。”搬运太湖石的艰难同样如此。

接着,又去东山潘氏园林、山塘街斟酌桥戴氏园林等处寻觅佳石。

当时,他特意聘请寓居苏州的画家任薰(任阜长)绘制园图,作总体艺术设计,一石一木一池一亭,无不仔细推敲。怡园以多湖石、多白皮松、多楹联、多书条石闻名,这跟任薰不无关系。

光绪二年(1876年)十二月十一日,顾文彬抑制不住内心的兴奋,写下了《石听琴室铭》:“生公说法,顽石点头,少文抚琴,众山响应,琴固灵物,石亦非顽。”他在跋文中说:“见子承于坡仙琴馆操缦学弄,庭中石丈有如傴偻老人作俯听状者,石殆不能言而能听者耶。潭溪学士此额情景宛合,先得我心者,急付手民,以榜我庐。”石听琴室与坡仙琴馆,为东西两间毗连,后院有两峰,其一惟妙惟肖,犹如伛偻老人正在俯首听琴。室内悬有翁方纲手书匾额。匾额虽然不是为怡园而写,但与此情此景十分吻合。

筑室琴馆,是为了满足三子顾承的所爱。顾承对音律、古泉都有钻研,也精于古琴,曾拜名师王石香为师学琴。一个偶然的机会,得到了据说是苏东坡监制的古琴“玉涧流泉”,更热衷于此。为营造怡园,顾承几乎是走遍了苏州名园。可惜,他英年早逝。顾文彬在悼念顾承的诗中写道:“久将轻薄笑相如,别有琴心悟静虚。展到缥缃和泪读,各家诗画各家书。”斯人已去,琴室尚在,对于顾文彬,还有什么比这更令人伤感的?

任何一处苏州园林,都离不开水面。藕香榭,也就成为怡园的重要景点。为了让不大的水域能够别具神采,顾文彬特地从宁波官署里调来了上百株精品荷花和台莲,种植在怡园,“池中旧植‘台莲,朱白相间,花丽而巨,珍品也”。

顾文彬让儿子顾承负责建园工程,自己也耗费了大量心血,不断钻研。他在信中叮嘱道:“凡造园如作文一般,无论大小总要结构新奇可喜,不落平庸……前人造园各出心思亦如作文一般,各有警策之处,苏城内外各园汝皆熟游之地,何不复游一遍细细领略一番,如有可以取法者或仿照一二,较之凭空打图有虚实之分,亦集思广益之意也。”怡园从酝酿到建成,他也不期而然成了专家,虽身在宁波,但仍经由书信,遥控指挥,使这一工程能持续进行。

光绪元年五月初二,卸任宁绍道台的顾文彬,与家眷一道回到苏州。从此,他把全部心思都投放在了私家园林的建造中,与儿子联手,“互相斟酌,全局完好,名曰怡园”。怡园的名字正式确定了,但直到光绪八年(1882年),他们还在进行东部的“四时潇洒亭”“岭云别墅”等六七处景点的建造,到年底才算全部完工。整个工程前后历时九年,耗银二十万两。在苏州园林中,它是后起之秀,却集各个时代的庭园风格于一体,且形成了自己的文化特色。

怡园中有一座艮庵亭,这是顾文彬为自己建造的,用以怡己。他常常与耦园主人、网师园主人、听枫园主人、留园主人等好友,在这里吟诗雅集,赏玩古珍。园内山石嶙峋,花木扶疏,鱼游荷池,鹿鸣鹤影,确实是颐养天年的最佳所在。新中国成立后,怡园和过云楼的善本、书画等珍贵文物,由顾氏后人慷慨捐献给了国家。

(题图:顾文彬)