日本古写玄应《一切经音义》卷一略探

2023-05-30潘牧天

摘.要 玄应《一切经音义》除传世刻本、敦煌吐鲁番写本外,还有日本古写本多种,通过大治本、金刚寺本、西方寺本、七寺本《玄应音义》卷一的比对,可以发现日本写卷皆属于简本体系,其中大治本、金刚寺本与西方寺本关系较密切,与碛砂藏本相同部分较多,而七寺本与高丽藏本相同处较多;大治本与金刚寺本有直接的渊源关系,且属于在简本基础上进一步节略的略本体系。日本古写本与传世刻本《玄应音义》存有大量异文,具有补充传世藏经刻本的独特文献价值。

关键词 玄应 一切经音义 日本写本 异文

玄应《一切经音义》(以下简称《玄应音义》)共二十五卷,是现存最早的集释众经的佛经音义。传世刻本主要有高丽藏、碛砂藏等,写本中除了敦煌写卷外,还有日本古写本多种。《玄应音义》最早于奈良时代即已传入日本,人们屡屡书写、诵读、钻研之,至今尚存数量可观的一批写本。如奈良正仓院存圣语藏写本,日本宫内厅书陵部藏大治三年写本,法隆寺、石山寺、七寺、兴圣寺、西方寺、新宫寺和金刚寺等地亦皆有藏本。(徐时仪 2009)日本古写本与传世藏经本存在大量异文,下文我们将比较《玄应音义》卷一的文本差异,并对日本写本的源流关系略做探讨。

《玄应音义》卷一所释内容包括《大方广佛华严经》《大方等大集经》《大集日藏分经》《大集月藏分经》《大威德陀罗尼经》与《法炬陀罗尼经》。本文主要比对的日本写本有:

1. 宫内厅藏大治三年写本,简称“大治本”。本卷首尾完整。[1]

2. 金刚寺藏本,简称“金刚寺本”。本卷首尾完整。大治本、金刚寺本所释经名下皆注卷数,如“《大方广佛华严经》旧本五十八卷”“《大方等大集经》廿卷”等,卷末增附《新华严经》八十卷音义,為其他诸本所无。

3. 西方寺藏本,简称“西方寺本”。卷首残,存《大方等大集经》第八卷“穿押”条至卷尾内容。

4. 七寺藏本。简称“七寺本”。本卷首尾完整,脱漏《大方等大集经》第一卷“厌人”条下至《大集月蔵分经》第二卷“佛仍”条上“迦陵频伽……狡猾”共160条。[2]

一、 日本写卷对藏经传本的补充

(1) 迴復 又作洄澓二形,[3]同。胡瓌、扶福反。《三苍》:洄,水转也。澓,深也。亦迴水也,深也。(七寺本、金藏本《玄应音义》卷一《大方广佛华严经》第一卷)

“亦迴水也,深也”一句,为七寺本与赵城金藏本独有,诸写本、刻本皆无。检所释《大方广佛华严经》卷三有例:

一切宝光微妙色,清净香水杂宝流,种种宝华为波浪,众音谐雅演佛声。栴檀宝末和清流,无量杂宝为迴復,普出种种香光焰,常流一切十方界。

此形容香水河内的场面,“无量杂宝为迴復”谓不可计数的杂宝随着水流回旋,“迴復”指水流回旋貌。

《玄应音义》指出“迴復”字又作“洄澓”,注明读音后引《三苍》分释二字。日写卷多出的“亦迴水也,深也”是对“澓”的进一步解释。检《玄应音义》卷二《大般涅槃经》第二十二卷:“迴復:《三苍》作洄,水转也。《宣帝纪》作澓,迴水也,深也。” [4]有相同的解释。

从玄应的解释中,可知“澓”有“迴水”“深”二义。经文中为“迴水”义,《玉篇·水部》:“澓,澓流也。”“澓”同“洑”而有“深”义,“洑”指水潜流地下。《集韵·屋韵》:“澓,伏流也。或从伏。”从“復”取其回旋义,从“伏”则取其埋伏义。字又作“垘”。《玄应音义》卷十七《俱舍论》第二卷:“迴復:又作垘,同。扶福反。《汉书》:川塞溪垘。苏林曰:垘者,伏深也。《宣帝纪》作澓,回水也。”

“迴復”“洄澓”“洄洑”“迴覆”“洄復”等皆一词异写,而意义无别。如晋左思《吴都赋》:“潮波汩起,迴復万里。”萧齐求那毗地译《百喻经·口诵乘船法而不解用喻》:“至洄澓驶流之中,唱言:‘当如是捉,如是正。”《宋书·张兴世传》:“江有洄洑,船下必来泊。” [5]唐释道世《法苑珠林·六道篇·受报部》:“罪人入河,随波上下迴覆沉没。”“洄澓”“洄洑”文献中时有异文。南朝齐王琰《冥祥记》:“晋徐荣者,琅琊人。尝至东阳,还经定山,舟人不惯,误堕洄澓中。”《法苑珠林·救厄篇·感应缘》“洄澓”同,《太平广记·报应九·徐荣》引《法苑珠林》作“洄洑”。佛典中诸形异文尤多。如三国吴康僧会译《旧杂譬喻经》卷上:“我止大山半有树,人及畜兽所不得历,下有迴復水船所不行。”“迴復”,宋、元、明本作“洄澓”。东晋佛驮跋陀罗译《大方广佛华严经·入法界品》:“若有众生,遭于海难、云难、山难、大风洄澓,及以波浪迷惑失道,不见边岸。”“洄澓”,宋、元、明、宫本作“迴復”,此例非指水流回旋,谓大风回旋。佚名《陀罗尼杂集》卷三《摩酰首罗天王咒》:“三者菩萨摩诃萨于生死海中众生迴覆,自手牢捉令达彼岸。”“迴覆”,宋、元本作“洄澓”,明本作“洄復”。北凉昙无谶译《大般涅槃经·师子吼菩萨品之六》:“有河洄澓没众生,无明所盲不知出,如来自渡能渡彼,是故称佛大船师。”“洄澓”,宋本作“迴復”,宫本作“廻覆”。

高丽藏等刻本失脱“亦迴水也,深也”句,[6]则丢失了“澓”之“迴水”义,当补。

(2) 挻埴 尸延反,下时力反。案挻,柔也,击也,亦和也。[7]埴,土也。(大治本、金刚寺本、西方寺本《玄应音义》卷一《大方等大集经》第二十三卷)

“案挻,柔也,击也,亦和也”句,藏经诸本为“埏,击也,和也”。

词目“挻埴”,碛砂藏、《慧琳音义》转录同,高丽藏作“埏埴”。“埏(挻)埴”义为“揉和泥土制作陶器”。“埏”“挻”义本不同。《说文·手部》:“挻,长也。”《说文》未收“埏”,《说文新附》:“埏,八方之地也。从土,延声。”“埏”有夷然切(yán)、式连切(shān)二音,《说文新附》所收为yán音之“埏”,与我们所讨论的shān无关。从《说文》的收字来看,式连切的“埏”或为“挻”的俗别字。[8]文献用例中“埏”出现较早,《老子》第十一章:“埏埴以为器,当其无,有器之用。”历来对字形当从土从手说法未定,[9]易玄、邢玄、楼古、敦煌乙、丙和范应元诸本“埏”字作“挻”,而帛书甲、乙本字皆作“”。[10]“埏、挻、

”皆可看作{揉和、拍打等制作陶器的动作}这一词义的不同记录形式,从“土”符合制作对象(陶器)的物理特征,从“手”符合制作器物的动作特征,且“土”“扌”二旁形近易混。[11]

日写本《玄应音义》释“挻”有“柔也”“击也”“和也”三个解释,后世刻本“挻(埏)”仅存后二者。《玄应音义》中注出的“柔、和、击”三义,皆由制陶的具体动作而来。《说文》注“挻”为“长”,王念孙《广雅疏证》卷二:“挻之言延也。”即使事物延长,进而引申为揉和泥土使之形变延长,此即“埏/挻”之“揉和”义。河上公注《老子》“埏埴以为器”曰:“埏,和也;埴,土也。谓和土以为器也。”《淮南子·说山训》:“譬犹陶人为器也,揲挻其土而不益厚,破乃愈疾。”《集韵·仙韵》:“埏,和也。”《广韵·仙韵》:“挻,柔也,和也。”又如《荀子·性恶》:“故陶人埏埴而为器。”杨倞注曰:“埏,击也;埴,黏土也。击粘土而成器。”杨倞注出“埏”的拍打义,此亦为制陶过程中的一个动作,制陶揉和泥土,进而拍打使之成型。至于“柔”义,清朱骏声《说文通训定声》已阐明:“《字林》:‘挻,柔也。按:今字作揉,犹煣也。凡柔和之物,引之使长,抟之使短,可析可合,可方可圆,谓之挻。陶人为坯,其一端也。”朱骏声认为“挻”的语义特征是使柔和的事物改变形态,其“揉泥制陶”只是其具体的体现,“柔”即“揉”。《玄应音义》卷十三释《见正经》“挻土”:“舒延反。《淮南》云:陶人之剋挻埴。许叔重曰:挻,揉也。埴,土也。挻,撃也,亦和也。”即用“揉”字。

检《玄应音义》有“挻埴”“埏埴”:

①挻埴 尸延反,下时力反。挻,柔也,和也,撃也。埴,土也。粘土曰埴。(卷十《百论》下卷)[12]

②挻埴 式延反,下时力反。《字林》:挻,柔也。今言柔,挻也。亦击也,和也,埴土也。粘土曰埴。《释名》云:土黄而细密曰埴。埴,腻也。如脂之腻也。(卷十七《出曜论》第一卷)

③埏埴 尸延反,下时力反。挻,柔也,击也,和也。埴,土也。黏土曰埴。《释名》:土黄而细密曰埴。埴,也。粘昵如脂之也。[13](卷十八《随相论》)

④挻埴 尸延反,下时力反。案:挻,柔也,和也,击也。埴,土也。黏土曰埴。[14](卷二十《法句经》上卷)

⑤埏埴 式延反,下时力反。挻,[15]柔也,和也,击也。埴,土也。粘土曰埴。(卷二十一《大菩萨藏经》第八卷)

又有“挻土”条:

⑥挻土 舒延反。《淮南》云:陶人之剋挻埴。许叔重曰:挻,揉也,埴土也。挻,撃也,亦和也。(卷十三《见正经》)

①、③、④、⑤皆列“柔、击、和”三种解释。②引《字林》说明“柔”义的出处,⑥引许慎注。凡六例皆备三义,独释《大方等大集经》之例缺失一义,恐后世刻本之误,当补。[16]

(3) 栌欂 来都反。下蒲麦反[17]。《说文》:欂栌,柱上枅也。《三苍》:柱上方木也。山东江南皆曰枅,自陕以西曰.。枅音古奚反。(大治本、金刚寺本、西方寺本《玄应音义》卷一《大方等大集经》第十五卷)

“《说文》:欂栌,柱上枅也”,碛砂藏同,高丽藏、金藏无。

“栌欂”犹今言之斗拱。玄应引《说文》释“栌”,[18]今本《说文·木部》:“栌,柱上柎也。”段玉裁依全书通例正作“欂栌也”。检李善注《文选》之司马相如《长门赋》“施瑰木之欂栌兮”引《说文》曰:“欂栌,柱上枅也。”注左太冲《魏都赋》“栾栌叠施”引《说文》曰:“欂栌,柱枅也。”颜师古注《急就篇》卷三“榱椽欂栌瓦屋梁”所释亦与玄应相近:“欂栌,柱上之枅也,自陕以西呼之为.。”李善、颜师古注与《玄应音义》合,《说文·木部》:“枅,屋栌也。”恐唐人所见《说文》与今本不同,释文以“柱上枅”为好。[19]

(4) 劫波育 或言劫贝者,讹也。正言迦波罗。高昌名氎,可以为布。罽宾以南大者成树,以北形小,状如土葵,有殻,剖以出花如柳絮,可纫以为布也。纫,女珍反。[20](大治本、金刚寺本、西方寺本《玄应音义》卷一《大方等大集经》第十五卷)

“剖以出花如柳絮”之“花”,碛砂藏同,高丽藏无。“氎”即“.”。《字汇·毛部》:“.,细毛布。《南史》:高昌国有草,实如茧,茧中丝如细纑,名曰白.子,国人取织为布,甚软白。今文.作叠。”《玄应音义》说明了其植物形态,唐人认为壳中柳絮状的物体为其花,高丽藏本删去“花”字,脱失部分文义,当补。

(5) 旒幢 《字书》作

,同。吕周反。谓旌旗之垂者也。天子十二旒,诸侯九旒是也。(金刚寺本、西方寺本《玄应音义》卷一《大方等大集经》第十五卷)

“天子十二旒,诸侯九旒是也”,诸刻本无“也”字。“天子十二旒,诸侯九旒”言周天子、诸侯冠冕上的垂珠数量,出自《礼记·礼器》:“天子之冕,朱绿藻,十有二旒。诸侯九,上大夫七,下大夫五,士三。”[21]“是也”常用于句末,脱“也”则句义未完,当补。

(6) 良祐[22] 力张反。良,善也,亦贤也。下古文 、佑二形,同。胡救反。《字林》:祐者,助也。(大治本、金刚寺本《大方等大集经》第四卷)“古文、佑二形,同”,碛砂藏同,高丽藏无。

“祐”的古字是“右”。《说文·示部》:“祐,助也。从示右声。”段玉裁注曰:“古祗作右。”《说文·口部》:“右,助也。从口从又。”段玉裁注曰:“今人以左右为..又字,则又制佐佑为左右字。”“佑”亦“右”的后起字。宋本《玉篇·人部》:“佑,《書》云:皇天眷佑。佑助也。”后人因“祐”从示而以之为表神灵相助之字,将“佑”“祐”区分开来。如《广韵·宥韵》:“佑,佐也,助也。”“祐,神助。”朱骏声《说文通训定声》则指出:“据许书,凡助为右,神助为祐,其实祐即右之变体,加示耳。”字书载“祐”“佑”通用。宋本《玉篇·示部》:“祐,或作佑。”《正字通·示部》:“祐,古借右,通作佑。”宋后字书又载“祐”之古文作“

”,恐皆承《玄应音义》而来。宋本《玉篇·门部》:“

,古祐字。”《龙龛手鉴·门部》:“

,古文。音右。助也。”《篆隶万象名义·门部》:“

,祐,助。”《正字通·门部》认为:“

,旧本古文祐。按祐从门无义,沿《篇海》误,宜删。”检《改并四声篇海·门部》:“

,古文祐字。”“

”唐人已见,《篇海》显承前人字书而来,非其误也。

又《玄应音义》卷二释《大般涅槃经》第十八卷:“良祐:古文

、[佑]二形,同。胡救反。祐者,助也。天之所助者也。”俄弗230号卷作:“良祐:古作

,同,胡救反,祐,助也。”可资参比。高丽藏本删此二形,可补。

二、 日本写卷与藏经传本的异文

日本写卷直承唐代写本体系,因此与传世藏经形成了大量异文,其中多有可据日写卷订补高丽藏本者,如高丽藏《玄应音义》卷一释《大集月藏分经》第八卷:“鄯善:时战反。《汉书》本名楼兰,因傅介子斩其王,复更名鄯善,在乌耆国南,胡国阳关外也。”其中“乌耆国”,大治本、金刚寺本、七寺本、西方寺本皆作“焉耆国”。徐时仪(2012)、黄仁瑄(2018)皆已据赵城金藏订正。

(一) 条目异文

日藏写卷与藏经传本条目用字多有不同,如上文所论“埏埴”条(高丽藏《玄应音义》卷一《大方等大集经》第二十三卷),大治本、金刚寺本、西方寺本、《慧琳音义》转录、碛砂藏、永乐南藏、海山仙馆丛书、宛委别藏皆作“挻埴”。又如:

唏

呼几反。(高丽藏《玄应音义》卷一《大方等大集经》第二十卷)

“”,大治本、金刚寺本作“(、)”,“”即“”。“”“”皆同“隸”,徐校本已改正字。西方寺本误作“餘”。今本《大方等大集经》卷一九末有咒,其中有“唏隸”。

玄应释词所列条目字形,或为其当时所见经文,亦有其所正之形,往往于释文中说明“经文作某”“律文作某”“论文作某”。如:

呿 于六反,下儿庶反。经文从豆作,非也。(高丽藏《玄应音义》卷一《大方等大集经》第二十八卷)“”,大治本、金刚寺本、碛砂藏作“.”,西方寺本作“”。

《大方等大集经》卷三一有咒曰:“.呿萨多波其力酰.呿萨多波其力摩波利婆呤。”高丽藏作“.”,宫内厅本作“”。玄应所见经文作“”,而以“.”为正体列目。检《龙龛手鉴·豆部》:“,俗。正作.字。”“”“.”本非一字,《龙龛手鉴·口部》:“,喉声。.,大笑皃。”宋代字书、韵书记载“喐”为“.”之或体,《类篇·口部》《集韵·屋韵》皆言:“.、喐,声也。或从郁。”明人以“”同“喐”。《正字通·口部》:“喐,喉声。”又:“,同喐。”《重订直音篇》:“,音郁,喉声。喐,同上。”则“”“.”混矣。高丽藏以“”为词目,则宋元时已不辨,当据日写本、碛砂藏正作“.”。

通过《玄应音义》条目与经文的对比,可以考察玄应撰著音义时所见经本与各藏经传本的异同,考探今传藏经异文的渊源嬗变及递改关系,从而判断音义异文的正误。如《玄应音义》卷一释《大方等大集经》第十二卷“御之”条后附有“婆咩、嘍泞、婆坘、啰缇、婆踟”五条译音,皆仅注音切,其中“婆咩、嘍泞、婆坘”三条有异文:

婆咩 弥爾反。(高丽藏《玄应音义》卷一《大方等大集经》第十二卷)

“婆咩”,大治本、金刚寺本、西方寺本为“沙咩”,《慧琳音义》转录作“娑咩”,《可洪音义》第三册《大方等大集经》第十二卷:“娑

:音弭。娑咩:同上音弭。”恐当从日写本、慧琳、可洪作“沙/娑咩”为是。

嘍泞 洛口反。下奴定反。(高丽藏《玄应音义》卷一《大方等大集经》第十二卷)

可洪《新集藏经音义随函录》第三册释《大方等大集经》第十二卷收有“

泞”条:“

泞:上徒侯反,正作頭、

二形也。下奴定反。又作豆、婁二字,呼之上。又应和尚《音义》作嘍,洛口反,非也。又郭氏作郎兴反,亦非也。”

婆坘 丁礼反。(高丽藏《玄应音义》卷一《大方等大集经》第十二卷)

“坘”,大治本、金刚寺本作“”,西方寺本作“”,碛砂藏作“”,《慧琳音义》转录作“坵”。《可洪音义》:“婆坁:丁礼反。又音仾。”“坘”“”“坁”皆同“坻”。《玉篇·土部》:“坻,俗作坘。”《龙龛手鉴·土部》:“坻,或作。”《字汇补·土部》:“,同坻。”段玉裁《说文解字注》:“坻行而坁废矣。”“”“坵”为“坻”的俗讹变体。西方寺本“”为“”的草写,与“坵”亦近。

以上三条中“婆咩”“婆坘”条目有异文,“嘍泞”可洪作“泞”,检《玄应音义》所释经文在《大方等大集经》第十一卷:

尔时,世尊告四天王……而说咒曰,所谓:三咩 (羊鸣音)三摩三咩 沫顿祢 婆罗跋坻陀祢 陀那跋坻 投弥陀那跋坻阿婆散提 阿摩隶 毗摩隶 阇毗罗提 迦罗提 迦罗那……尼萨隶 莫罕泥。

上例中“三咩”“三摩三咩”,圣语藏本作“娑咩”“娑摩娑咩”,即《玄应音义》所释

“沙/娑咩”,高丽藏“娑”误作“婆”,形讹,当据正;“婆罗跋坻陀祢”“陀那跋坻”“投弥陀那跋坻阿婆散提”之“跋坻”,圣语藏本皆作“婆坻”,即《玄应音义》所释,“坻”俗作“坘、”,又讹写作“”,正作“坻”;“沫顿祢”,圣语藏本作“摩泞”,“泞”即《玄应音义》所释“嘍泞”,经文从“豆”字在音义中常有从“口”者,以译音为多。

据此可知,佛典译音用字无定形,记音而已,玄应释音义所据之本当与今之圣语藏本较近,而与今传本相差甚远,高丽藏本《音义》亦存在不少讹误。

(二) 用字异文

日写本用字与传世藏经诸本多有不同,如表示时间、方位、数量的界限,藏经本多用“已”而日写本常用“以”。[23]

又如:

瓌异 又作傀、二形,同。古迴反。傀,美也。《广雅》:傀伟奇玩也。(高丽藏本《玄应音义》卷一《大方等大集经》第十二卷)

词目中“瓌”,大治本、金刚寺本作“(、)”,西方寺本作“”。释文中“”,大治本、金刚寺本作“(、)”,西方寺本作“()”。

“傀”或作“”。《说文·人部》:“傀,伟也。从人鬼声。《周礼》曰:‘大傀异。

,傀或从玉褢声。”“瓌”同“瑰”。《说文·玉部》:“瑰,玟瑰。从玉鬼声。一曰圜好。”宋本《玉篇》:“瓌,同瑰。”“

”“瓌”本非一字,《类篇》《广韵》皆截然分列。《龙龛手鉴·玉部》:“瑰,音回。玟瑰也。石之美好曰玟,圆好曰瑰。火齐珠也。”下又曰:“.璝,五俗。,古。,今。古回反。—琦也。—琦者,伟大之皃也。与傀

亦同也。”[24]《正

窊面 一瓜反。《广雅》:窊,下也。经文作洿,一胡反。洿池也。(高丽藏《玄应音义》卷一《大方等大集经》第十五卷)

词目中“窊”,大治本作“”,金刚寺本作“”,西方寺本作“”。释文中大治本作“”,金刚寺本作“”,西方寺本作“”。、、皆为“窊”的俗写。“”文献罕见用例。《玉篇·穴部》:“,井也。”亦作为“零”的俗字,此处恐为“窊”的讹俗变体。

旒幢 《字书》作

,同。吕周反。谓旌旗之垂者也。天子十二旒,诸侯九旒是。(高丽藏《玄应音义》卷一《大方等大集经》第十五卷)

“旌”,大治本、金刚寺本作“

()”。南朝《瘗鹤铭》作

,王羲之《兴福寺碑》作

,北魏《张猛龙碑》作

。日写卷存唐代字形。

鞞哹 疋尤反。(高丽藏《玄应音义》卷一《大方等大集经》第二十三卷)

伶俜 历丁反,下疋丁反。《三苍》:伶俜犹联翩也。孤独皃也。(高丽藏《玄应音义》卷一《大方等大集经》第二十六卷)

第一例“疋”,金刚寺本作“

”,西方寺本作“

”,碛砂藏作“匹”。第二例“疋”,金刚寺本作“

”,西方寺本作“

”。又,七寺本《玄应音义》卷一《大方广佛华严经》第五卷“仇对”条“匹”写作

。

“疋”是“匹”的俗字。《广韵·质韵》:“匹,俗作疋。”《字汇补·疋部》:“匹、疋二字自汉已通用矣。”汉《史晨碑》作

,《居延汉简·死驹劾状》作

,“辶”形由隶书的雁尾变型,楷化定型作

,如魏《丘哲妻鲜于仲儿墓志》作

。《干禄字书》:“

、匹,上俗下正。” [31]逐渐方化作“疋”。[32]日写卷字形恰反映了“匹—疋”演变的中间状态。各本中“疋”也多用作“雅”,写本尤甚。

兵革 古核反。军旅之事曰兵革,谓兵器杂有皮革也。(高丽藏《玄应音义》卷一《大方等大集经》第二十二卷)

“器”,大治本作“

”,金刚寺本作“

”,西方寺本作“

”。

《说文·.部》:“器,皿也。象器之口,犬所以守之。”宋本《玉篇·.部》:“噐,同上(器),俗。”明张自烈《正字通·口部》:“噐,器本字。《說文》误从犬,《举要》改从缶,别从大作

,并非。”张氏认为“噐”为本字,恐非。“器”本从犬,其“

、噐”二形产生于隶变的过程中。先秦彝器字形多从犬,如周《散氏盘》作

,《睘卣》作

。战国简牍中或从大,如《望山楚简》M2作

,《包山楚简》265作

,秦汉文字隶变将笔划重新排布,汉《凤凰山简牍》有

形,《马王堆帛书》有

形,皆从大,“噐”之“工”或由“

”之“大”方化而来,如《睡虎地秦简》二五作

,《居延汉简·相利善剑》作

,《甲渠候官文书》作

,汉《董昌洗》铭文作

,《张迁碑》作

。这种写法被保留在楷书中,如北魏《元怀墓志》作

,隋智永《真草千字文》作

。

三、 日本写经与藏经传本源流浅探

徐时仪师(2009)总结《玄应音义》写本主要有两个体系,一为简本(高丽藏),一为详本(碛砂藏)。相较于刻本以高丽藏、碛砂藏分别为代表的二源体系,日本写卷间的关系更显错综复杂,应不仅是源于两个体系。以下就卷一的文献比对情况略做探讨:

(一) 日本写卷皆属于简本体系

就《玄应音义》卷一而言,碛砂藏本确实较高丽藏等诸本为详,大量内容不见于各本。兹举数例:

怡怿 古文媐,同。翼之反。下以石反。《尔雅》:怡、怿,乐也。注曰:怡,心之乐也;怿,意解之乐也。经文作津液之液,非也。

鞦纼 又作.、絼二形,同。直忍反。谓牛鼻绳也。《广雅》:纼,索也。经文从革作靷,餘振反。《说文》:靷,轴也。非此义也。

焦悸 子遥反。焦,烧也。下古文痵,同。其季反。《字林》:心动也。《说文》:气不定也。

刀戟 居逆反。《字林》:有枝兵噐也,长六尺。《释名》:戟,格也。言有枝格也。

兵革 古核反。军旅之事曰兵革,谓兵器杂有皮革也。《国语》:定三革。贾逵曰:甲胄者,三也。《礼记》:革车,兵车也。五刃曰兵也。

手探 他含反。《说文》:手远取曰探也。又音他闇反。探,试也。

霖雨 力金反。雨自三日已上为霖。《尔雅》:久雨谓之淫,淫谓之霖。

奸宄 居美反。《国语》:窃宝为宄,因宄之财为奸也。《广雅》:宄,盗也。《左传》:在内曰姧,在外曰宄。又云:乱在内曰宄。

踰摩 《字书》作逾,同。庾俱反。《字林》:踰,越也。《广雅》:踰,度也。言摩尼者讹也。正言末尼,谓珠之总名也。《新译音义》云:末谓末罗。此云诟(垢)也。尼,此云离也,言此宝光静(净)不为垢秽所染也。

以上条目中画线部分皆为碛砂藏独有,包括日写本在内的诸本皆无,可见碛砂藏承继详本,而日写本亦属于简本体系。简本所少的多是《尔雅》《说文》《释名》《广雅》等小学类著作的引文,亦有《国语》《礼记》等经典,包括后人对它们所作的笺注。从相差的内容看,似多为简本所删;但不排除有部分内容为详本所增,如末条引《新译音义》的内容。[33]

(二) 大治本与金刚寺本有渊源关系

大治本是由法隆寺僧人觉严、隆等人于日本大治三年(1128)五至六月所抄,金刚寺本系嘉祯二至三年(1236—1237)间所抄的写本。(虞思徵 2014)大治本字体隽秀,点画精严,金刚寺则较粗疏,时有淆乱。经比对,二本有直接的渊源关系,误则同误,几无二致。略举数例:

命命 梵言。耆婆耆婆鸟,此言命命鸟是也。(高丽藏本《玄应音义》卷一《大方等大集经》第四卷)

“耆婆耆婆”,大治本、金刚寺本作“耆耆婆婆”,显涉重文符号而误倒。

奸宄 居美反。《广雅》:宄,盗也。《左传》:在内曰姧,在外曰宄。(高丽藏本《玄应音义》卷一《大集日藏分经》第四卷)

“《广雅》:宄,盗也”,大治本、金刚寺本作“广雅宄”,皆脱“盗也”。

甝婆 乎甘反。(高丽藏本《玄应音义》卷一《法炬陀罗尼经》第一卷)

“甝婆”,七寺本、西方寺本同,大治本、金刚寺本为“笳次甝婆”。玄应释《法炬陀罗尼经》第一卷共有3条,依次为“甝婆”“致妳”“笳吹”,分别对应经文中“甝婆利”“比遮拘致嬭”“大小诸鼓箜篌笳吹诸种妓乐”,大治本三条顺次排为一列,金刚寺本“甝婆”“致妳”为一列,“笳吹”条另起顶格书写。恐大治本所据之本行次当与金刚寺本相类,因涉下文平列之“笳吹”条而衍,又误“吹”为“次”(西方寺本“吹”即写作“

”,与“次”形近),金刚寺本同误。

笳吹 或作葭,同。古遐反。今乐中有笳,卷笳叶吹之,[34]因以名也。[35](高丽藏本《玄应音义》卷一《法炬陀罗尼经》第一卷)

“古遐反。今乐中有笳,卷笳叶吹之”句,大治本为“古遐笳卷笳反今乐中有叶吹”,金刚寺本为“古遐笳卷笳反余(今)乐中有叶今吹之”。显然,大治本、金刚寺本所据之本同倒,而二本抄写时又增衍、脱,但二本系同一本所转抄当无疑问。

如此之类,不胜枚举,大治本、金刚寺本当系一本所出,故下文如无异文皆以金刚寺本该之。

(三) 金刚寺本与西方寺本关系较密切

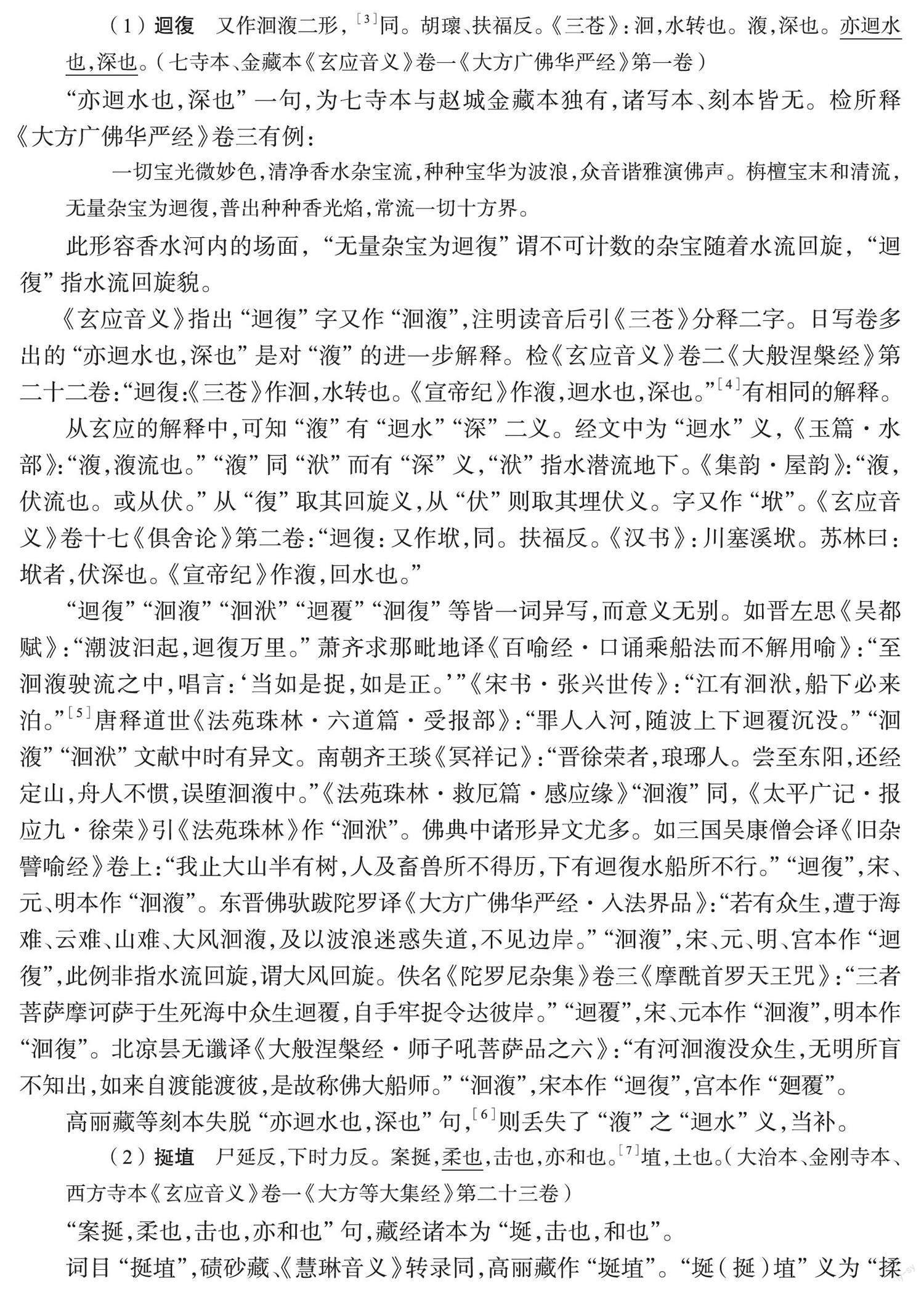

西方寺本三分之二书写于平安时代,三分之一书写于镰仓时代,第二十五卷卷末题有“弘安四年(1281)壬七月于大门寺书写了 执笔明海”(虞思徵 2014)40。通过比对,金刚寺本与西方寺本有较多相同的地方,表1列举二本相同但不同于传世藏经本之处。

,不误,而西方寺本因右侧字形与“余”近而误抄作“餘”,亦可见二者所据母本相近。又,“奎星”条金刚寺本“携口反”恐为西方寺本“隽口反”之误。

此外,通过条目异文,亦可略窥其中一二。如:《玄应音义》卷一释《大集月藏分经》第六卷“佉伽婆沙”条,七寺本同,金刚寺本、西方寺本、《慧琳音义》转录作“佉伽”;第七卷“黚婆利”条,七寺本同,金刚寺本、西方寺本、《慧琳音义》转录作“黚婆”。又如《大集日藏分经》第四卷“坒绖”条,金刚寺本“绖”作“缀”,西方寺本作“经”,二本不同,检大治本作“缀”,而旁注“本书经字”。和金刚寺具有同源关系的大治本与西方寺同作“经”字,而大治本后改为“缀”字,金刚寺本承之。此亦可见大治本、金刚寺本一系与西方寺本有较为密切的关系。

(四) 金刚寺本、西方寺本与碛砂藏本有部分相同

虽然日写本皆属于简本体系,但仍有大量内容与碛砂藏相同而异于高丽藏,尤其体现在金刚寺本与西方寺本。如上文所举日写本《音义》释《大方等大集经》第十五卷:

栌欂 来都反。下蒲麦反。《说文》:欂栌,柱上枅也。……枅音古奚反。

所引《说文》一句金刚寺本、西方寺本、碛砂藏本皆有而高丽藏、赵城金藏无。又如:

良祐 力張反。良,善也,亦贤也。下古文

、佑二形,同。胡救反。《字林》:祐者,助也。(大治本、金刚寺本《玄应音义》卷一《大方等大集经》第四卷)

此条“古文

、佑二形,同”句金刚寺本与碛砂藏本有而高丽藏、赵城金藏无。“《字林》:祐者,助也”句碛砂藏前多“《周易》:自天祐之”,后多“天之所助也”,为诸本所无。

又如(见表2):

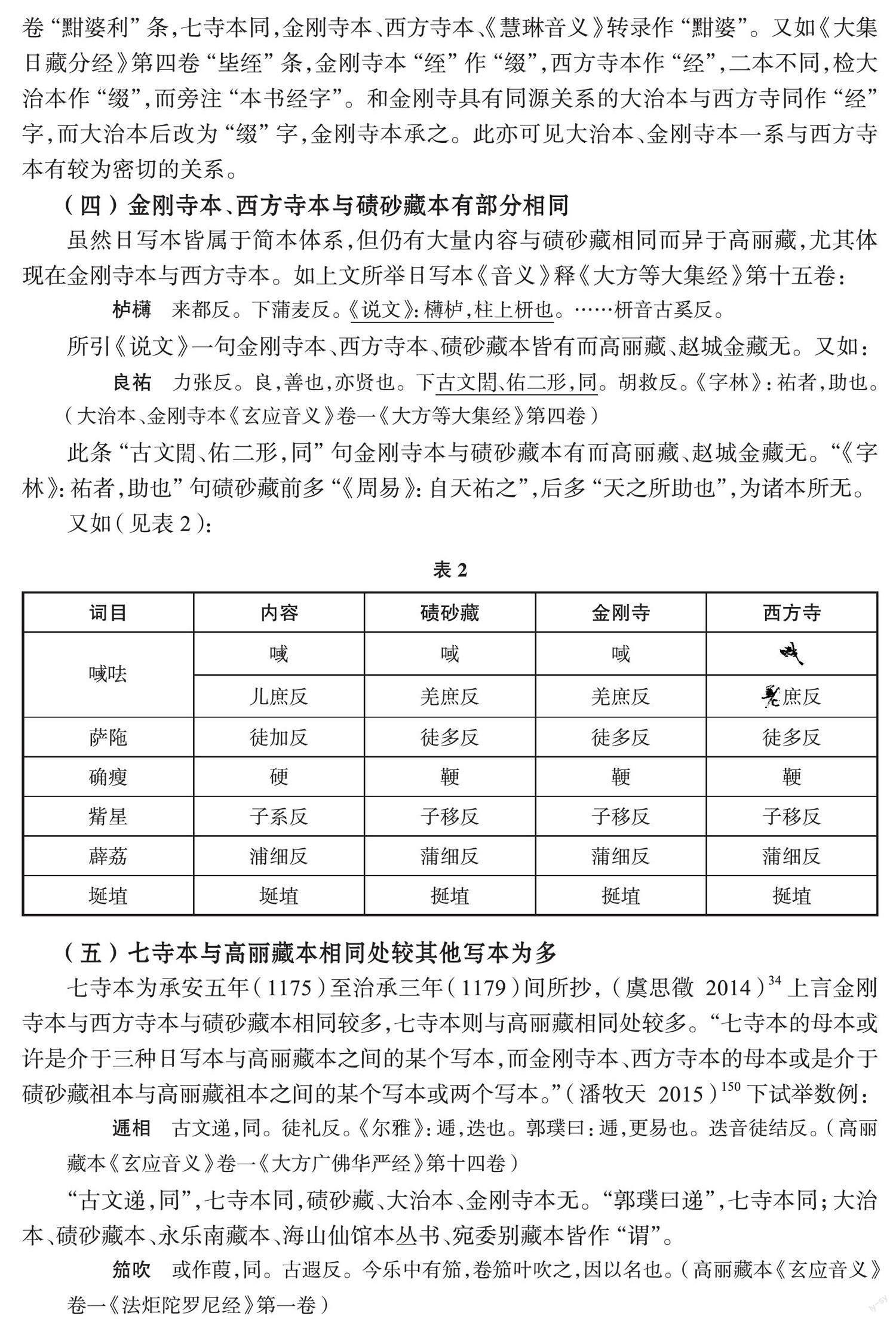

(五) 七寺本与高丽藏本相同处较其他写本为多

七寺本为承安五年(1175)至治承三年(1179)间所抄,(虞思徵 2014)34上言金刚寺本与西方寺本与碛砂藏本相同较多,七寺本则与高丽藏相同处较多。“七寺本的母本或许是介于三种日写本与高丽藏本之间的某个写本,而金刚寺本、西方寺本的母本或是介于碛砂藏祖本与高丽藏祖本之间的某个写本或两个写本。” (潘牧天 2015)150下试举数例:

逓相 古文递,同。徒礼反。《尔雅》:逓,迭也。郭璞曰:逓,更易也。迭音徒结反。(高丽藏本《玄应音义》卷一《大方广佛华严经》第十四卷)

“古文递,同”,七寺本同,碛砂藏、大治本、金刚寺本无。“郭璞曰递”,七寺本同;大治本、碛砂藏本、永乐南藏本、海山仙馆本丛书、宛委别藏本皆作“谓”。

笳吹 或作葭,同。古遐反。今乐中有笳,卷笳叶吹之,因以名也。(高丽藏本《玄应音义》卷一《法炬陀罗尼经》第一卷)

“因以名也”,七寺本同;大治本、金刚寺本、西方寺本、《慧琳音义》转录皆无。又如(见表3):

画线内容为大治本、金刚寺本所无,大治本、金刚寺本内容缺失或有抄写者脱漏的因素,但从上例中缺失的内容多为整条或整句并集中在引文的情况来看,大治本、金刚寺本所据母本或为较传世诸本更简的节略本。

通过对《玄应音义》卷一诸本的校勘,可以看出大治本、金刚寺本、西方寺本、七寺本应皆为《玄应音义》简本系统的早期转抄本,四种写经皆保留了早期传本的面貌,互相间多有同异。其中大治本、金刚寺本属同一系统,与西方寺本相同处较多,且与碛砂藏本有较多相合之处,七寺本则与高丽藏本相同处较多,与卷六异文所反映的版本系统大致相同。(潘牧天 2015)140-151此外,在以碛砂藏、高丽藏分别为代表的详本、简本系统外,《玄应音义》在流传过程中还被节略,形成以大治本、金刚寺本为代表的略本体系。详见图1所示:

日本古写本《一切经音义》是研究佛经音义的重要材料,全面整理日写本对于《一切经音义》研究具有重要意义,日写本中丰富的佚文与异文对于音义的研究具有推动作用。[40]虽然通过各本异文的比对,我们可以梳理出写卷与刻本间的大致关系,但由于写卷写成时间的不同等原因,同一机构所藏的各卷来源可能亦有不同,这也导致了不同卷次之间所反映出的异文情况不尽相同,只有将《玄应音义》所有写本、刻本进行逐字比对,将其中的异同进行详细的分类统计,才能真正摸清各本传承的大致脉络,其中具体的计量研究仍需要进一步探索。日本写卷作为直接传承自唐写本的域外写本,展现了玄应稿本到刻本间的传抄阶段的写本系统原貌,是对敦煌吐鲁番写本的补充,也是研究《玄应音义》传本体系的关键环节。

附 注

[1] 山田孝雄主编《一切经音义》,东京:西东书房,1932。

[2] 金刚寺本、西方寺本、七寺本据日本国际佛教学大学院大学编《日本古写经善本丛刊》第一辑,2006年影印本。

[3] 洄,大治本、金刚寺本作“迴”。

[4] 张涌泉(2008)4840指出:“‘迴復刻本作‘洄澓……‘迴復盖即本于写经,注文引他书作‘洄作‘澓,乃明其本字耳。刻本作‘洄澓,疑为后人所改。”

[5] 敦煌写本《俗务要名林·水部》:“洄洑:水迴急也。上音回,下音伏。”(张涌泉2008)3635

[6] “深也”或为衍文,又或玄应转录字书而重复。

[7] 也,西方寺本无。

[8] 清郑珍《说文新附考》:“埏乃挻、梴别字。”

[9] 纪昀曰:按“埏”各本俱作“埏”,惟《释文》作“挻”。罗振玉曰:今本作“埏”,《释文》出“挻”字,知王本作“挻”,今据改。御注本同。景龙本、敦煌丙本作“埏”。马叙伦曰:《说文》无“埏”字,当依王本作“挻”。谦之案:“埏”“挻”义通,不必改字。(朱谦之 1984)

[10] 高明校注《帛书老子校注》,中华书局1996年版,第270页。《慧琳音义》曾多次辨析“埏”非正字,如卷三一释《大乘密严经》卷二“挻埴”条:“从土作埏者,非正字也。”卷六九释《阿毗达磨大毗婆沙论》第一四八卷“挻埴”条:“从土作埏者,非。”

[11] “埏”“挻”的时代早晚不是本文讨论的重点,故此处暂不展开。

[12] 本文所引高丽藏本《玄应音义》,如无特别说明,据徐时仪(2012)《一切经音义三种校本合刊》修订本。

[13] 此条高丽藏无,据碛砂藏补。

[14] 黏土曰埴,高丽藏无,据碛砂藏补。

[15] 挻,碛砂藏作“埏”。

[16] 六例标点皆据徐校本,“埴土也”标点不一致,②、⑥以“埴土也”为解释“挻(埏)”之语,非,当统一作“埴,土也”。

[17] 蒲,大治本作“浦”。反,西方寺本无。写本中明显讹误本文径改,下不出注。

[18] 《说文解字·木部》:“欂,壁柱。”段玉裁注曰:“此与欂栌之欂各字,《篇》《韵》皆两存不误。”

[19] 清梁章鉅认为《说文》“柱上柎”不必改。《文选旁证》卷八:“注:《说文》曰:欂栌,柱枅也。今《说文》:欂,壁柱也。栌,柱上柎也。枅,屋栌也。朱氏珔曰:《尔雅》:关谓之槉。郭注:柱上欂也,亦名枅。《广雅》:欂谓之枅,是欂与枅一也。《尔雅释文》:栌即欂也。又引《字林》云:欂,櫨也。是欂与栌亦一也。惟《说文》欂为壁柱,不嫌异训。而《玉篇》《广韵》分、欂为二,段氏从之。于篆外别作欂篆,究系《说文》所无而强增。其实为欂之省,实一字耳。至栌之为枅,《一切经音义》引《三苍》云:栌薄,柱上方木也。山东、江南皆曰枅。颜师古《汉书》注:薄栌,柱上枅也,与此注引《说文》正合。然今《说文》柎字亦有证,《尔雅释文》引《字林》云:栌,柱上柎也。《淮南·本经训》标枺欂栌,注:栌,柱上柎。据此则柎字非误。枅既有屋栌之训,而栌为柱上柎义,正两足,不必援此注以改《说文》。”

[20] 珍,碛砂藏作“镇”。

[21] 《礼记·郊特牲》:“戴冕璪十有二旒,则天数也。乘素车,贵其质也。旂十有二旒,龙章而设日月,以象天也。”《礼记·玉藻》:“天子玉藻,十有二旒。前后邃延,龙卷以祭。”郑玄注:“天子以五采藻为旒,旒十有二。”孔颖达疏:“天子前之与后各有十二旒。”

[22] 金刚寺本此条附于“命命”条释文后,无词目“良祐”二字,恐抄讹。

[23]如“劫波育”条“罽宾已南大者成树,已北形小”,“霖雨”条“雨自三日已上为霖”等。

[24] 《龙龛手鉴·人部》:“,二或作。,通。傀,正。”

[25] 华学诚《扬雄方言校释汇证》,北京:中华书局,2006:113。

[26] 王叔岷《庄子校诠》, 北京:中华书局,2007:1342。

[27] 郦道元[北魏]著;陈桥驿校证《水经注校证》,北京:中华书局,2007:925。

[28] 耶,大治本、金刚寺本西方寺本作“邪”。

[29] 碛砂藏此后多“谓未有而预防之也”。

[30] 金刚寺本字形作“”。

[31] 又有多种变体,如魏《杜文雅造像》作,唐《张兴墓志》作。

[32] 又有多种变体,如隋《唐该墓志》作,唐《独孤仁政碑》作。(参秦公1985)

[33] 末条碛砂藏、永乐南藏、海山仙馆丛书本、宛委别藏皆多末段。此段出慧苑《新译大方广佛华严经音义》卷上《世主妙严品》:“摩尼,正云末尼。末曰末罗,此云垢也。尼云离也。言此宝光净,不为垢秽所染也。又云摩尼,此曰增长,谓有此宝处,必增其威德。旧翻为如意、随意等,逐义译也。”宋法云《翻译名义集》卷三、宋允堪述、日本慧光合《净心诫观法发真钞》卷二均引作“应法师云”。

[34] 笳,海山仙馆本、宛委别藏作“葭”,七寺本无。

[35] 因以名也,大治本、金刚寺本、西方寺本无。

[36] 表中所列“詞目、内容”据高丽藏,下同。

[37] ○表示与高丽藏相同,下同。

[38] 止也,大治本、金刚寺本作“止止”。

[39] 瞖,大治本、金刚寺本无。

[40] 如石山寺本《玄应音义》卷六保存了“旎檀、瞻察、纯一、懈怠、族姓、萧笛、帝相”等9个条目,为诸写本、刻本所无。

参考文献

1. 国际佛教学大学院大学. 日本古写经善本丛刊(第一辑). 2006.

2. 华学诚. 扬雄方言校释汇证. 北京:中华书局, 2006.

3. 黄仁瑄. 大唐众经音义校注. 北京:中华书局, 2018.

4. 潘牧天. 日本古写玄应《一切经音义》卷六略探. //徐时仪,梁晓虹,松江崇编.佛经音义研究——第三届佛经音义国际学术研讨会论文集. 上海:上海辞书出版社, 2015.

5. 秦公. 碑别字新编. 北京:文物出版社, 1985.

6. 山田孝雄主编. 一切经音义. 东京:西东书房, 1932.

7. 徐时仪. 玄应《一切经音义》写卷考. 文献, 2009(1).

8. 徐时仪. 一切经音义三种校本合刊(修订本). 上海:上海古籍出版社, 2012.

9. 虞思徵. 日藏玄应《一切经音义》写本研究. 上海师范大学硕士学位论文, 2014.

10. 张涌泉. 敦煌经部文献合集. 北京:中华书局, 2008.

11. 朱谦之.老子校释.北京:中华书局,1984.

(上海师范大学古籍研究所 上海 200234)

(责任编辑 郎晶晶)