恬淡空灵为天真

2023-05-30陈姿羽

陈姿羽

那还是北京早春二月的时候,我一心想着早点赶赴荣宝斋美术馆,去看陈家泠老师的“咏梅书画作品展”。

快到了,远远地,一个高大而清癯的红色身影映入我的眼帘。86岁高龄的陈老师,精神面貌轻盈自在,挺立拔俗;耄耋之年,仍透出灵动洒脱的生命力。

开幕式上,陈先生情真意切,在致辞中表示,梅花精神不畏严寒、坚韧不拔,自己想用此花的风骨,展示生命的品质。创作梅花作品的过程,也是陈先生鼓励自己的过程,借用梅花昂首怒放千万朵的景象,表现寒冬已去,新春到来,疾病退去,健康归来的理念。

中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安在发言中表示,“梅”作为亘古不变的绘画题材,创新何其之难。陈家泠先生别出心裁,梅花在其笔下绽放出别样光彩,尤为赞叹的是作品中许多老梅新枝,在经历了沧桑之后仍然欣欣向荣,散发着生命光彩。

打破了传统的藩篱

古代擅长画梅的画家很多,有王冕、金农、汪士慎、李方膺等。郑板桥说,兰竹画,人人所为,不得好。梅花,举世所不为,更不得好。怎样在这些历代画梅大家的基础上做出突破,画出创新意味,是极为困难的一件事,也考验着画家的真功夫和创造力。

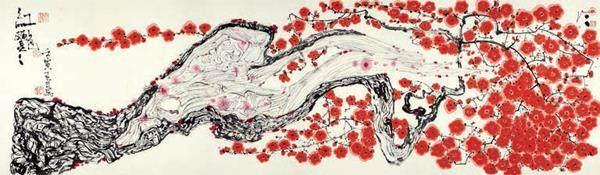

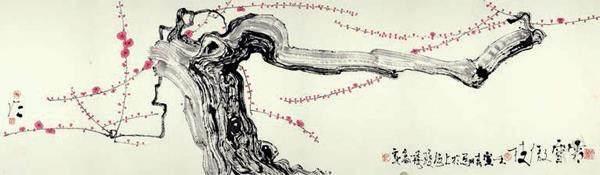

走进展厅,细细品味陈家泠先生笔下梅花的形态和笔触,确实和历史上留下的梅花传统名作不同。传统绘画中的咏梅之作多为长条幅的局限,而陈家泠先生创作的是大尺幅横构图,在梅花的构图和造型上大胆突破了传统国画的画法。这一系列的画和书法都是240厘米长,70厘米宽。梅花本来是竖着长,他却让它们横着绽放;梅花本来是一朵朵,他却让它们一片片。一眼望去,是一片片的梅花花海,不是孤零零的梅花花朵,和历代画家笔下的梅花多为清冷不同,陈家泠先生的梅花于寒冷天地间,似有一股温馨气意。陈先生画梅,独辟蹊径,删繁就简,去粗取精,灵秀飘逸,有恩师陆俨少的笔锋,也有向清代海派画家虚谷致敬的笔触。他吸取了陆俨少的画梅方法,梅花的主干、枝条和花瓣都各有画法,用笔笔法全然不同,梅树枝干多用笔浓重,体现出老树盘根的苍劲古朴,欹侧蟠曲,而枝条却喜用长线条,直笔为多,显得新枝挥洒自如,明朗轻快,而枝头的梅花,更是陈先生让人意外的新意之处。

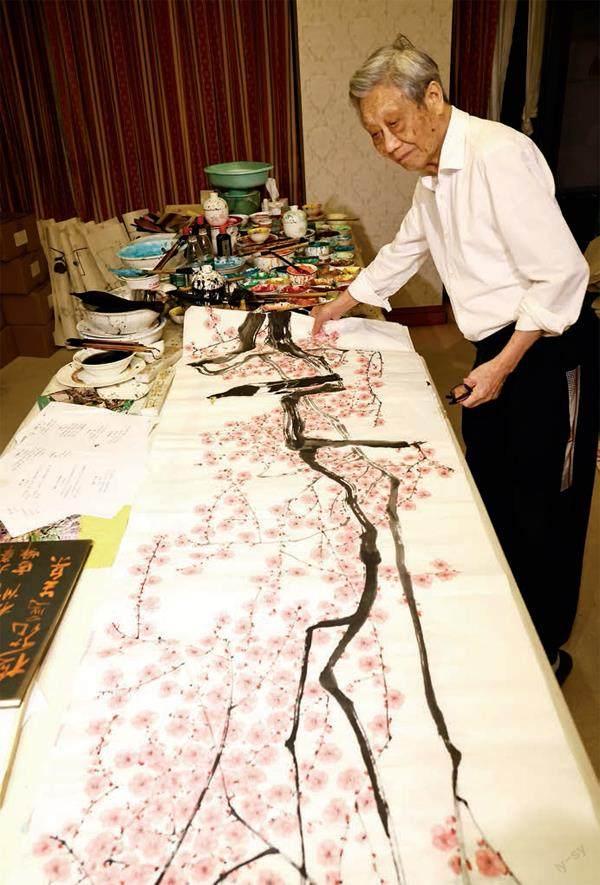

2023年春,注定是个不平凡的日子。陈家泠整整在上海网球中心大酒店“闭门画梅”三个月,画了百幅梅花书画作品。

陈家泠先生打破了传统的藩篱,将梅花抽象化、印象化,融入西方表现主义的形式感,使观众在视觉上对梅有新的审美感知。传统的梅花大多为一簇簇或一朵朵,枝杈之间有距离,较少见到满眼都是连成一片的花海,陈先生却敢用这抽象化的排列方式,将单朵的梅花构图成连绵不断的花海,使人在视觉上有一种崭新的冲击力,有强烈的现代感。这种构图有浓烈的海派艺术的特征,时尚新颖,引领潮流,不落窠臼。

陈家泠先生在梅的枝条画法上,也有着重要的创新。他将书法的线条运用到绘画中,笔下的线条多有篆、草笔意,梅树线条多见修长、飘逸和舒展姿态,用笔头下笔,一分笔入画,行笔时对毛笔有极强的控制力,不滞不涩,一笔下去,毫不犹豫,当机立断。毛笔有弹性,宣纸会吸墨,墨滴到宣纸上会化开,这三种材料本身的特点,既赋予了艺术家创作时很大的自由度,也考验着艺术家对笔墨微妙而随机的掌控力。

任何一种艺术,到最后考验的都是控制力和想象力,两者缺一不可。如果只有控制力而没有想象力,则成了技艺,走向匠气;反之,只有想象力,而缺乏控制力,则成了街头的随意涂鸦,难以入方家的法眼。两者兼擅兼通,才是艺术家中的翘楚。

2023年2月18日,陈家泠在北京荣宝斋举办《咏梅》书画作品展。图为展览会现场(局部)。摄影/许根顺

陈家泠先生在中国传统的笔墨功夫上,有极强的控制力,而在想象力上,他吸收了西方印象派、抽象派的审美和思维,对中国画进行了大胆的创新,洋为中用,西为东用,除了在梅花的构图和造型上突破了传统国画的画法之外,在梅花花朵的画法上也有着独特的创新。他从西方摄影技术中得到启发,将梅花的花瓣分层,重叠覆盖,层层敷色,营造出一种叠影梦幻的朦胧诗意感。朵朵梅花在他笔下不仅没有被严寒的朔风所吹折,反而开得那么娇艳,那么轻盈,那么恬淡,那么天真,好似这冰天雪地并无可怕可惧之处,这冬天也并没有那么冷,那么灰暗,那么难熬。不然,为什么这些天地间最娇嫩的小精灵,梅花的花朵,开得那么娇俏,那么自在?

在白茫茫一片大地真干净的寂寥下,在抬头四顾无人烟的苍茫中,在让人发乱身颤无法站立的寒风中,蓦然地一个瞬间,看见几点梅花,天寒地冻间,万物都已萎顿,虫兽纷纷入洞过冬,百花也已凋谢避寒,这天真的梅花,却独自绽放在枝桠上。端端看那梅花,花瓣儿如蝉翼单薄,花骨朵似豌豆娇小,并不比牡丹花瓣更加繁盛,也不及玉兰花瓣那么厚实,按理说,北风一吹就会掉落,雨雪一打就会折残,可是它们却敢向天地争一线生机,它们就这样毫不畏惧地开了,没有前思后想地开了,当机立断地开了,满怀浪漫地开了!

美在柔弱。

美在天真。

美在瞬间。

生命是由无数个瞬间组成的,在疫情侵袭的日子里,在人生曲折的长河中,如果有一个瞬间,能让人感受到温情和抚慰,生活才有了继续下去的信心和勇气。

一件杰出的艺术品能拯救一个不安的灵魂。陈家泠先生笔下的梅花,不是钢铁般的坚硬,不是山脈般的巍峨,而是美得柔弱,美得天真,美得不着痕迹。庄子言,美而不自知。陈家泠先生画的梅花,是不惧而不自知,她们仿佛轻灵的花仙子,温柔地走过我们的梦境,在灰蒙蒙的天地中,带给疲惫的心灵一丝温情,一丝抚慰。梦幻是我们对抗现实困境的一种希望,一种寄托,一种遐思,四两拨千斤,优雅而柔和。艺术的功能之一就是要融化冷漠的心灵,疲惫的精神,唤起人们内心的温柔和天然的本性。

作品《红梅》。

作品《霜雪傲枝》。

艺术家的内心都是炙热的、激动的、激情的,不然无法创造出真正打动人心的作品。快节奏的大城市生活,现代社会的种种压力,疫情的困顿纠缠,让人们精神昏沉,生命萎顿,感知麻木,陈家泠先生用笔下鲜活娇嫩的梅花,这种如新生儿一般天真柔弱却又极具生命力的力量,来唤醒人们心中久违的温情和不惧的胆量。

笔下梅花,是人格的外化

陈家泠先生本人的精神气质和他所从事的艺术有着一种天然的灵犀共鸣。所以他说,他此生从事艺术是愉悦的,是幸运的。陈家泠先生的作品具有非常明显的个人风格和辨识度,他笔下的荷花,笔下的梅花,都是他人格的外化,是他内在精神状态的流露。

早在上世纪80年代,陈家泠先生就以一幅《开放的荷花》轰动画坛,接下来又创作了《清韵》《不染》等以荷花为主题的系列画作,其中《不染》获第七届全国美展银奖。他的荷花,不同于宋代之荷,写实富丽;不同于八大山人之荷,衰亡萧条;不同于潘天寿之荷,霸道硬朗。陈家泠之荷,恬淡空灵,雅气飘渺。这些充满诗意又很中国化的作品,既脱胎于中国绘画的传统,又洋溢着西方画派的现代感,给当时的画坛带来一股不尘不凡之风。在数十年的创作中,陈家泠先生形成了“清、静、和、美、真、气、灵、变”的美学品格,成为了当代“海派”艺术的代表画家。他的作品和他本人相互在精神气质上有着一种共通性,这种共通是你接触过他本人之后能自然而然感受到的。欣赏陈家泠先生的国画作品,你会不自觉地为画中流露出来的恬淡、从容、宁静、不惧乃至逍遥的精神气质所吸引,所打动。

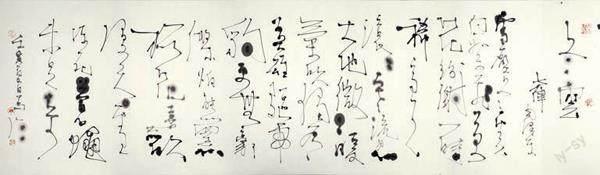

陈家泠书法作品毛泽东七律《冬梅》诗。

陈家泠先生待人温和,彬彬有礼,谦虚低调,童叟无欺,但绝不懦弱,绝不畏惧,满身气度,侠肝义胆。他耐得住寂寞,也曾经寂寞,他对这世界更多的是包容,是悲悯,他有一种慈悲的胸怀,悲天悯人,珍惜这世界上的一切生灵。海派画家的内心其实有一种对于苍生的悲悯,他们不像京派画家那样将目光更多地聚焦于山河大川和壮阔的地貌,海派画家往往将目光洒落在身边可见可触、可思可感的人和物身上,他们与人的本体更加接近。

陈家泠先生的作品外在有表现主义的激情,内在有天真悲悯的情怀。这一点,也体现在陈家泠先生的书法作品上。如果说绘画创新有难度,那么书法创新就更有难度了。因为画无定法,可是书有法度。书法历来是严格讲究法度的,离开法度,没有文脉来源的书法,难以入流,难以获得书法家的认同。所以在这一点上,书法创新可谓难之又难。

陈家泠先生咏梅书画展中的书法对传统的书法进行了创新,加入了自在的想象。他的书法线条瘦劲清丽,有汉金体的线条笔意,诠释了“少就是多”的哲学和美学观。他的书法不见颜体的厚重,不见欧体的工整,但见一种飘然,笔墨仿佛像山涧岩石缝里流出的一条极细极细的溪水,沿着沙石、树木、杂草,这条极细的水流,在这奇险的大自然间,时刻提着精气神,张着好奇的眼睛,穿过堵在前面的石头,绕过盘根的大树,躲过各种危险,寻找着前进的方向,灵活轻巧地一路流过,让生命力不停地往前,往前,接续下去。这条极细极细的线,在无数个危险的境地里找寻到生存的种种可能性,不逢曲折不离奇,以简御繁一身轻。这些极细的书法线条,看上去似乎很柔弱,好像一扯就断,不堪一击,但细细观之,却越发觉得柔而不脆,柔中带韧,缠绵不断,真真是持笔的人内功醇厚,大巧若拙,情深意切。

中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安(右一),上将熊光楷(左二),上海原人大副主任、浦东新区副书记、区长胡玮(左一)等,出席陈家泠《咏梅》书画大展开幕式。摄影/许根顺

陈家泠先生的书法线条率意瘦美,飞动自然,如骤雨旋风,随手萬变,望之和汉金文有意趣相似之处。汉金文,介于篆隶之间,不晦涩孤奥,解体灵活,活泼多变,富于趣味,具有很大的创作空间。汉金体的文字经常篆隶互参,装饰性极强,有的工整规范,明快细净,有的凝练简约,风格自由。陈家泠先生的书法有汉金文的笔意,在章法排列上,行款挺直而字取横势,结字兼容篆隶,而笔势由小篆的圆匀婉转演变为屈曲缠绕,紧密缠缚,笔画如丝之缠绵,笔意随势诎曲,字体富于变化,笔墨行至率性处,随意落几滴墨点,任由它在宣纸上晕开,一动一静,灵活憨呆,相映成趣。在此基础上,陈家泠先生加入印象派、抽象派的绘画技法,使整幅作品不像书法,而更像是一幅画作,望之行云流水,奇幻无穷,又有一股静气憨气,让人观之恬淡安静,绝虑凝神,心正气和。

画展上,陈家泠先生被热情的观众和粉丝拥着前行,在每幅画作前,他来不及详细介绍,就被人群拥到另一幅画前面了。在里一层外一层的人潮中,我看到一位二十出头的高高瘦瘦的男青年,抱着一幅硕大的中国画卷轴,在层层人墙外徘徊,他面孔青涩,好像不敢挤进人群,可是眼神又很渴望,终于他展开了那幅卷轴,高高地把画举过人群的头顶,来到了陈家泠先生的身边,怯怯地,满眼崇敬地问,陈老师,您能指导一下我这幅画的问题吗?陈家泠老师回过头来,慈蔼地看了这个青年一眼,刚想对他的画说些什么,谁知,身边的保安和众人们,又把陈先生拥着往前了,话筒也递到了陈家泠先生的口边,记者要开始采访陈先生了。场面过于热闹,人来人往,陈家泠老师在镜头前说着话,可是他的眼睛,好像在寻找着什么,那位男青年不知道被人群挤到哪里去了,展厅里已不见了他的身影。

这一刻,陈家泠先生,是否想起了上世纪60年代,抱着宣纸,刚刚踏上上海这片画坛的青年的自己?