少数民族中学生跨民族友谊的影响因素及其对学生生活满意度和心理健康的影响

2023-05-30徐科朋杨桃张姝玥张积家

徐科朋 杨桃 张姝玥 张积家

摘 要:

中国是一个统一的多民族国家,跨民族友谊在民族团结、人民生活满意度等方面起着重要作用。为了考察跨民族友谊的影响因素及其对生活满意度、心理健康的影响,采用跨民族友谊量表、民族心理距离量表、边界通透性量表、外群体认同量表、生活满意度量表、简易心理状况评定量表,对广西壮族自治区的中学生进行调查。结果表明:民族心理距离通过边界通透性、外群体认同的链式中介作用正向影响跨民族友谊;跨民族友谊通过生活满意度的中介作用正向影响中学生的心理健康,有助于提升中学生的生活满意度和心理健康水平。研究结果对提高中学生的生活满意度、心理健康水平,铸牢中华民族共同体意识具有重要启示。

关键词:

跨民族友谊;民族心理距离;边界通透性;外群体认同;生活满意度;心理健康

中图分类号:C956

文献标识码:A

文章编号:1674-7615(2023)02-0086-09

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2023.02.011

一、问题的提出

习近平总书记在2021年中央民族工作会议讲话中指出:“必须以铸牢中华民族共同体意识为新时代党的民族工作的主线,推动各民族坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同,不断推进中华民族共同体建设。”[1]李克强总理在2022年的政府工作报告中强调,要以铸牢中华民族共同体意识为主线,促进各民族的交往交流交融[2]。我国是一个统一的多民族国家,跨民族友谊对铸牢中华民族共同体意识和加强民族交往交流交融具有积极意义。本文从各民族交往交流交融的视角出发,探讨少数民族中学生跨民族友谊的影响因素,并在此基础上,探究跨民族友谊对少数民族中学生生活满意度、心理健康的影响。

中学生的心理健康受到全社会的广泛关注。民族地区中学生面临多样的文化环境,学习、生活中的同伴使用不同语言,且不同民族个体在心理、习惯及行为上存在差异,对民族地区中学生的生活满意度和心理健康构成巨大挑战。研究发现,文化疏离感对心理健康具有负向作用,文化适应对心理健康具有积极影响[3-5]。友谊可以帮助个体适应不同的文化,在生活、学习上呈现积极反馈,同时良好的同伴关系能促进个体心理的健康发展[6-7]。研究表明,跨民族友谊质量越高,群际焦虑感越低,对外民族的消极刻板印象就越少,民族成员间就越可能互帮互助[8]。建立跨民族友谊能够带来内在的积极心理力量,对心理健康具有重要意义[9]。中学生在群体中越受欢迎,友谊质量越高,对心理健康的正面影响也越大[7]。因此,跨民族友谊对民族地区中学生尤为重要,能够显著提升中学生的心理健康水平。

对我国中小学生的调查发现,85%的中学生生活愉快或较愉快[10]。中学生的心理健康在一定程度上较为良好,但仍需重视。拥有良好的同伴关系,得到的社会支持越多,生活满意度越高,心理越健康[11]。无论是个人还是群体,跨民族友谊都能够促进亲密关系,是影响生活满意度的重要因素,能带来巨大的积极效应,有效提升中学生的心理健康水平。构建积极的跨民族友谊,对生活满意度、心理健康具有促进作用[12]。

综上,跨民族友谊对中学生学习生活有重要效用,能够有效提升中学生生活满意度和心理健康,但跨民族友谊亦受民族心理距离、边界通透性及外群体认同的影响。因此,本文设计2个研究:研究1考察影响少数民族中学生跨民族友谊的因素,探讨民族心理距离与跨民族友谊的关系,并检验边界通透性、外群体认同的链式中介作用;研究2考察跨民族友谊对中学生心理健康的影响,探讨跨民族友谊对中学生心理健康的促进作用,同时检验生活满意度在跨民族友谊与心理健康之间的中介作用。

二、少数民族中学生跨民族友谊的影响因素

(一)调查对象

广西壮族自治区龙胜、金秀、环江三县924名少数民族中学生,年龄在13~17岁,且一直在广西生活、学习。其中,男生306人,女生618人;汉族127人,壮族224人,苗族132人,瑶族208人,侗族168人,毛南族63人,仫佬族、回族均1人;623人掌握本民族语言,301人未掌握本民族语言;270人住在县城,654人居住在各乡寨。

(二)调查工具

1.民族心理距离量表

心理距离采用Bogardus对族群之间亲疏关系进行测量的量表[13],并结合实际情况修订,包含10个题目,从“1”(非常不愿意)到“6”(十分愿意),分数越高,代表心理距离越近,交往意愿越高。在本研究中,量表的α系数为0.923。

2.边界通透性量表

由Terry等人编制[14],包含2个题目,从“1”(非常困难)到“7”(非常容易),分数越高,代表族群边界越通透。在本研究中,量表的α系数为0.691。

3.外群体认同量表

采用Phinny编制的多民族認同量表(MEIM)的其他民族态度分量表[15],包含6个题目,从“1”(完全不同意)到“6”(完全同意),分数越高,对外群体的态度越积极。在本研究中,量表的α系数为0.720。

4.跨民族友谊量表

由Binder等人编制[16],包含5个题目——2个题目测量友谊数量,另外3个题目测量友谊质量,被试需要回答他们与外民族朋友关系的亲疏程度、相处愉快程度及相互合作程度。量表采用5点计分,分数越高表明友谊数量和质量越好。在本研究中,量表的α系数为0.684。

(三)结果与分析

1.共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法。结果显示,特征根大于1的因子共有6个,最大的因子解释37.49%的变异,小于40%的临界标准[17]。因此,不存在严重的共同方法偏差问题[18]。

2.描述性统计

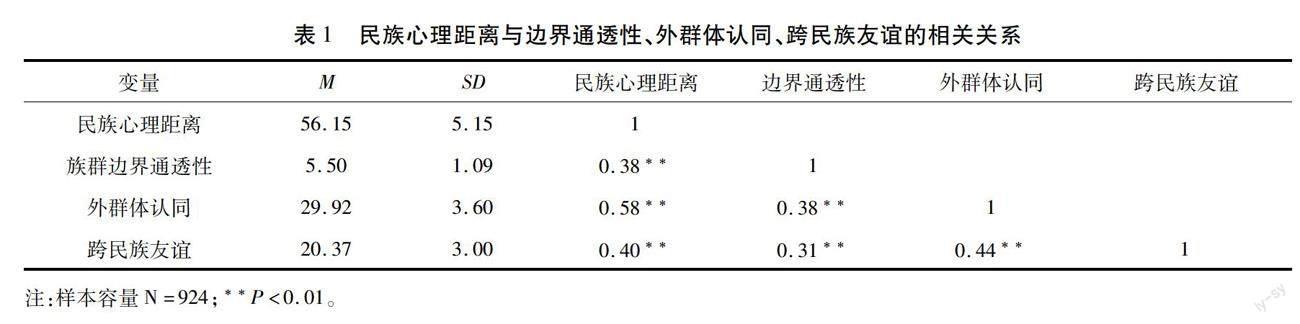

如表1所示:民族心理距离分数、族群边界通透性分数与跨民族友谊分数呈现显著正相关,这意味着民族心理距离越小,族群边界通透性越好,跨民族友谊就越好;民族心理距离分数、族群边界通透性分数与外群体认同分数呈现显著正相关,这意味着民族心理距离越小,族群边界通透性越好,外群体认同就越高;民族心理距离分数、外群体认同分数与跨民族友谊分数呈现显著正相关,这意味着民族心理距离越小,外群体认同越高,跨民族友谊就越好。

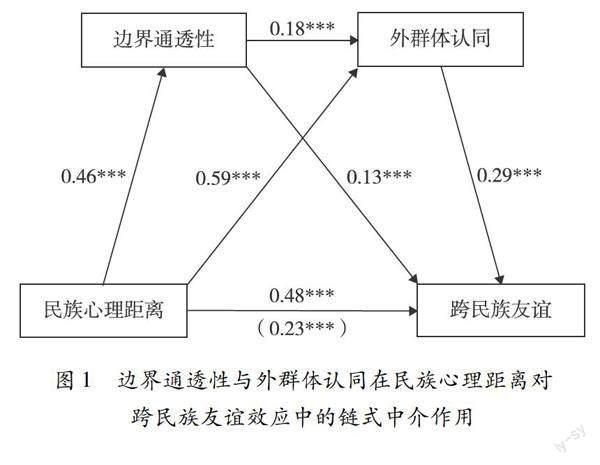

3.民族心理距离与跨民族友谊的关系:链式中介效应检验

使用Hayes提供的SPSS插件PROCESS模型6[19]607,以民族心理距离为自变量,跨民族友谊为因变量,边界通透性和外群体认同为链式中介变量,路径系数如图1所示:整个回归方程显著,R2=0.16,F(1,922)=172.20,P<0.001。中介效应检验结果显示,以边界通透性为中介变量,路径间接效应为0.06,95%CI=[0.03,0.09];以外群体认同为中介变量,路径间接效应为0.17,95%CI=[0.12,0.22];以边界通透性与外群体认同为中介变量,路径间接效应为0.02,95%CI=[0.01,0.03]。所有间接效应合计0.25,95%CI=[0.20,0.31][20],表明边界通透性与外群体认同在民族心理距离对跨民族友谊的正向效应中的链式中介作用成立。

(四)讨论

通过拉近彼此的心理距离增强群际接触意愿,是群际友谊的重要影响因素。本研究发现,民族心理距离直接影响跨民族友谊,同时,民族心理距离通过提高边界通透性水平增进跨民族友谊。根据群际接触理论,当民族心理距离越近,感知到的共同点也越多,民族分界意识越小[21]。因此,成员之间能够通过有效的群际接触增强边界的流动性,促进异民族个体形成友好的合作关系,这在本研究中得到了进一步证实。群际接触理论提倡不同群体间的心理距离越近,越容易形成良好的边界,促进各族成员积极地交往交流交融。在民族心理距离较近时,客观上的文化差异不会成为交流障碍,反而会促进跨民族友谊的形成。边界通透性是成员通过群体间流动的资源和信息融入其他群体的可能性。既往研究发现,边界通透性影响跨民族友谊,若民族边界较强,不利于建立良好的群体关系[22]。对异族成员的陌生和不熟悉感常会导致个体的适应问题,阻碍个体在群际间流动,不利于构建友好积极的跨民族友谊。边界通透性不仅直接影响跨民族友谊,同时通过提高外群体认同进而提高跨民族友谊。边界越通透,流动性越强,个体与异族成员的交往更加频繁,对外群体更加信任,增加了亲密感和相似性,促进了跨民族友谊的建立[23]。本研究结果与以往研究结果一致,即外群体认同促进群体成员互相持积极态度[24]。随着群体成员对异群体的认识、了解增多,使得成员体验不同民族的基本情感和价值观,弱化彼此的内外观念,形成良好的友谊关系。

本研究還发现,民族心理距离通过边界通透性和外群体认同的链式中介作用影响少数民族学生的跨民族友谊。群际接触可以改善对外群体的偏见态度,而个体对外群体的态度受到边界通透性影响。跨民族友谊作为一种理想的群际接触形式,能够减少个体感知到的来自外部群体的威胁,通过相互接触减少偏见。当边界通透性提高时,个体与外群体成员进行积极互动,异族群体之间不断加强交往、交流,促进彼此关系的建立[25]。民族心理距离越近的个体,越可能积极思考和追溯民族间的关系,主动探寻本族与他族文化特征和历史情感的共通性,有利于形成良好接触,逐渐淡化“我”和“他”、“我们”和“他们”的心理距离。相应地,群体成员间的心理界限越窄,进入其他群体的期望就越高,从而提高边界感知能力。随着边界感知能力的增强,个体会根据自己的需要在群体间频繁流动、沟通和交流,从而对外群体成员持积极正向的态度,越能够接纳、信任外群体并主动融入,建立良好的群际关系。

三、跨民族友谊对少数民族中学生生活满意度和心理健康的影响

(一)调查对象

广西壮族自治区龙胜、金秀、环江三县973名中学生,年龄在13~17岁,一直在广西壮族自治区学习、生活。其中,男生324人,女生649人;汉族132人,壮族258人,苗族129人,瑶族207人,侗族156人,毛南族85人,布依族2人,仫佬族、回族、水族、土家族均1人;639人掌握本民族语言,334人未掌握本民族语言;328人居住在县城,645人居住在各乡寨。

(二)调查工具

1.跨民族友谊量表

量表同研究1。在本研究中,量表的α系数为0.670。

2.生活满意度量表

由Diener等人编制而成[26],共5个题目,从“1”(非常不同意)到“7”(非常同意),分数越高表示生活满意度越高。在本研究中,量表的α系数为0.812。

3.简易心理状况评定量表(Kessler10)

采用简易心理状况评定量表测量少数民族中学生心理健康状况。该量表于1994年由Michigan大学的Kessler和Mroczek等编制而成,周成超等进行中文版信效度评价[27],共有10个题目,主要测量个体的心理困扰程度,采用5点计分,从“1”(几乎没有)到“5”(所有时间),分数越高,代表心理困扰程度越严重。在本研究中,将量表10个项目进行反向计分,分数越高,代表心理健康水平越好,量表的α系数为0.903。

(三)结果与分析

1.共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法。结果显示,特征根大于1的因子共有4个,最大的因子解释30.07%的变异,小于40%的临界标准[17]。因此,不存在严重的共同方法偏差问题[18]。

2.描述性统计

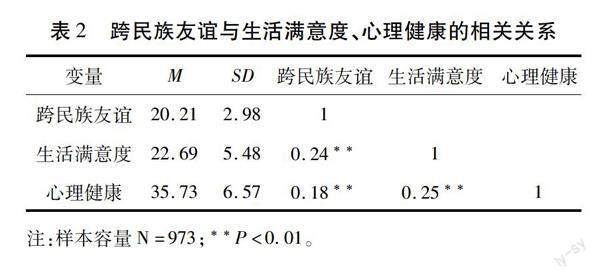

如表2所示:跨民族友谊分数、生活满意度分数与心理健康分数呈显著正相关。这意味着跨民族友谊越好,生活满意度越高,心理越健康。

3.跨民族友谊对心理健康的促进作用:生活满意度的中介效应检验

将跨民族友谊、生活满意度及心理健康得分标准化转换为Z分数后,使用SPSS插件PROCESS模型4进行检验(bootstraping样本量为5 000)[19]606。结果表明,生活满意度的中介效应显著,ab=0.06,SE=0.01,95%CI=[0.04,0.08]。根据温忠麟等人的中介效应检验流程[28],由于ab与c同号,因此,生活满意度在跨民族友谊与心理健康之间起部分中介效应,即跨民族友谊一部分直接影响少数民族中学生的心理健康,另一部分通过中介变量生活满意度对少数民族中学生的心理健康产生影响,且中介效应占总效应比例为ab/c=45.4%。路径系数见图2。

(四)讨论

本研究发现,跨民族友谊能够提高中学生的心理健康水平。既往研究发现,跨群体友谊与心理健康之间有直接而强烈的积极联系[29]。亲密、积极和支持的跨群体友谊可以帮助少数群体成员感到被尊重和接受,促进他们的心理健康。群体成员之间建立同伴关系,可以给成员带来积极的情感体验,了解同伴所属民族的文化、语言,领悟其他群体的生活态度以及在长期劳动生活中所积累的精神财富,丰富自身的知识储备,增加应对心理困扰的措施。通过跨文化交流,给中学生带来内在的心理能量,对心理、精神等各方面产生积极影响。因此,鼓励中学生建立跨民族友谊对提升心理健康水平具有重要意义。

本研究还发现,跨民族友谊通过提高少数民族中学生的生活满意度进而提高心理健康水平。当不同民族群体的中学生与他民族群体互动、交流时,个体积极适应、发展的动力就越多,生活满意度也越高[30]。与以往研究发现一致[11],通过提高少数民族中学生的生活满意度能够显著提升他们的心理健康水平。生活满意度是心理健康的重要指标,生活满意度越高,对生活、学习投以积极反馈,个体的心理健康水平自然会提高。因此,建立跨民族友谊能够使学生感受到群体间融洽、合作的同伴氛围,减少对异群体的消极态度,体验更多的民族风情、逸闻趣事,感悟其中赋有的哲理和价值观,提升个体的生活满意度,进而提升心理健康水平。鼓励中学生通过建立跨民族友谊关系获得积极力量来提高生活满意度和心理健康,意义重大。

四、结论及建议

(一)结论

民族心理距离促进跨民族友谊,边界通透性与外群体认同在民族心理距离与跨民族友谊之间起链式中介作用。跨民族友谊能够显著提升少数民族中学生的心理健康水平,生活满意度在跨民族友谊与心理健康之间起部分中介作用。

(二)建议

根据本研究结果,对促进少数民族中学生的跨民族友谊及生活满意度、心理健康提出如下建议。

第一,积极缩近心理距离,加强彼此合作共享。民族心理距离可以通过群体成员有效的互动交流来拉近。有研究者认为,民族心理距离具有双刃性,合理的距离能够增强民族成员的凝聚力与向心力,不合理的距离影响跨民族交往关系深化[21]。任何一个个体都是群体中的一部分,通过与他人的交往交流互相学习和影响,并形成复杂关系,民族关系亦然。当民族之间心理距離相对较大时,民族隔阂会阻碍民族之间的交往意愿,甚至引发冲突;当民族之间心理距离相对较小时,民族成员之间会增进沟通和互动,加深对彼此的认识和了解,关系也更和谐融洽。因此,在教学管理上,宜采用混合编班形式组成多民族混合班;在生活管理上,宜采用混合编寝形式组成多民族混合寝室[31-32],充分增加各民族学生的接触机会,缩小相互的物理空间距离;在课堂教学中,应缩小各少数民族间的心理距离,促进少数民族中学生的族际关系发展,利用互助小组、“手牵手,一起走”等活动,培养学生团结、合作、共享意识,鼓励学生在学习、生活中加强交流,相互合作解决问题,缩小民族心理距离。

第二,努力打破民族边界,增进交流增强认同。要促进少数民族中学生在学习与生活中与其他民族成员交往交流交融,学习了解多元文化知识,从而在物理空间、心理社会层面打破民族边界,拉近心理距离,消除对其他民族的刻板印象和偏见,形成对不同民族的认同和接纳,达到深层次的跨民族交往。学校教育中,应以多元一体为中心。一方面,将各民族文化的多元性与共通性引入课程,开发多元特色的校本课程,让学生在了解本民族文化的同时加深对其他民族的认识;另一方面,组织开展多元文化活动,融入少数民族体育、音乐、美术等元素,如开展多彩的社团活动,鼓励学生积极参与,促进构建相互学习、互相尊重、多元同一的校园文化氛围,培养学生正确认识和处理本民族与其他民族关系的价值观,对各民族形成正确的认知,以此提高少数民族中学生的边界通透性,增加外群体认同。

第三,增进文化沟通交流,深培跨民族友谊。民族心理距离、边界通透性和外群体认同影响跨民族友谊,同伴间建立和谐互助的关系,对增进民族心理融合具有重要意义。有研究发现,直接接触对外群体态度有相互加强的影响,扩大接触可减少偏见[33]。因此,学校开展各类活动应以帮助学生形成正确的民族观为目标,引导学生既要重视自身文化,也要传递各种文化共性,促进学生广泛包容并认可其他民族同伴的文化。学校教师要坚定地保持对各族文化的客观态度,营造平等、团结、互助的氛围,促进民族心理融合,构建互相尊重、共同成长的跨民族友谊;教学中要培养学生的团结意识,强调整体意识,培养学生多元一体的价值观,注重学生在不同民族群体中积极的情感体验。

第四,构建多元校园文化,提升心理健康水平。应重视跨民族友谊对少数民族中学生生活满意度和心理健康的影响。心理健康教育是民族地区德育工作的重要组成部分,各民族在长期的社会生产中形成了丰富、独特的文化资源,对提升少数民族中学生的心理健康和生活满意度具有重要作用。加强民族间的交往交流交融,相互学习沟通技巧,互相之间有更多的宽容和理解,能够培养民族成员之间的真挚情感。在学校教育中,跨民族交往应尽可能多地结合各民族特色文化资源。一方面,积极开展民族文化进校园活动,构建校园民族文化走廊,将民族文化融入心理健康教育,如将各民族优秀的传统文化、审美观念以及与主流文化相融的爱国主义精神、民族精神融入民族团结教育课程中,引导学生洞见生活的真善美。另一方面,通过开展民族文艺活动进行心理健康教育。各少数民族通过长期生产劳动,积淀出自己独具特色的文化和体育活动。通过开展文艺活动,如抛绣球、对山歌等,重新体验相互的思想感情、人际关系,能够有效缓解中学生的压力和宣泄不良情绪[34],提高生活满意度。

第五,树立华夏子孙一家的意识,促进民族团结进步。鼓励少数民族中学生在学校中形成积极的跨民族友谊关系,并在各自民族文化、习俗观念基础上形成正确的认知,帮助他们适应多姿多彩的校园大家庭。无论哪一民族学生,都是中华民族大家庭的一个重要组成部分,在鼓励学生跨民族交往的过程中,要引导学生像“石榴籽”一般紧密团结在一起。一方面,在班级活动中,采取讲民族故事、集中观看民族节目或分享“我的跨民族友谊”等活动,让学生体验各民族优秀文化以及各具特色的友谊,增加少数民族中学生进入其他群体的意愿。另一方面,学校教育应引导学生形成对伟大祖国、中华民族、中国文化、中国共产党、中国特色社会主义的信仰,强化中华民族认同和国家认同的一体感。

参考文献:

[1] 本报评論员.把铸牢中华民族共同体意识贯穿党的民族工作全过程各方面——论学习贯彻习近平总书记中央民族工作会议重要讲话[N].人民日报,2021-08-31(1).

[2]李克强.政府工作报告[N].人民日报,2022-03-13(1).

[3]RICHARD M S.Reviewing Acculturation and Asian Americans: How Acculturation Affects Health,Adjustment,School Achievement,and Counseling [J].Asian American Journal of Psychology,2010,1(1): 5-17.

[4]蔡妤荻,叶宝娟.文化疏离感对汉区高校少数民族大学生幸福感的影响:情绪调节策略的调节作用[J].中国临床心理学杂志,2016,24(1): 49-52.

[5]叶宝娟,郑清,曹灿兮,等.文化疏离感对汉区高校少数民族大学生幸福感的影响机制[J].心理发展与教育,2015,31(5): 618-624.

[6]TODD N F.Lines That Matter,Lines That Don't: Religion,Boundaries,and the Meaning of Difference [J].Critical Research on Religion,2013,1(2): 195-213.

[7]张镇,郭博达.社会网络视角下的同伴关系与心理健康[J].心理科学进展,2016,24(4): 591-602.

[8]陈晓晨,赵菲菲,张积家.跨民族友谊对民族态度的影响及其作用机制[J].民族教育研究,2018,29(6): 96-103.

[9]旦增卓玛,游旭群.内地西藏班学生文化疏离感与心理健康:心理韧性的中介效应[J].中国临床心理学杂志,2017,25(1):174-177.

[10]孟四清.中小学生生活满意度的调查与分析[J].心理与行为研究,2014,12(5):660-664+687.

[11]黄泽文,叶宝娟,杨强,等.社会情绪能力对青少年生活满意度的影响:一个链式中介模型[J].中国临床心理学杂志,2020,28(3):615-618.

[12]管健.跨民族友谊:铸牢中华民族共同体意识的积极路径[J].西南民族大学学报(人文社科版),2020,41(4): 217-222.

[13]樊萌萌.西藏中小学生民族心理距离与国家认同现状及其关系研究[D].咸阳:西藏民族大学,2020.

[14]李少东.双文化认同整合对藏族大学生群际边界通透性感知及群际态度的影响[D].兰州:西北师范大学,2019.

[15]妥静.民族本质论、双文化认同整合与群体认同的相关研究[D].兰州:西北师范大学,2014.

[16]BINDER J,ZAGEFKA H,BROWN R,et al.Does Contact Reduce Prejudice or Does Prejudice Reduce Contact? A Longitudinal Test of the Contact Hypothesis among Majority and Minority Groups in Three European Countries[J].Journal of Personality and Social Psychology,2009,96(4): 843-856.

[17]贾晓珊,朱海东,孙桂芹.家庭社会经济地位对青少年主观幸福感影响的多重中介效应分析[J].中国卫生事业管理,2022,39(2):152-156.

[18]周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004(6):942-950.

[19]HAYES A F.Introduction to Mediation,Moderation,and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach[M].2th ed.New York:Guilford Publications,2018:606-607.

[20]葛枭语,侯玉波.君子不忧不惧:君子人格与心理健康——自我控制与真实性的链式中介[J].心理学报,2021,53(4):374-386.

[21]戴宁宁.维汉民族交往中的“民族心理距离”解析[J].新疆社会科学,2011(5):42-50+167.

[22]高承海,万明钢.民族本质论对民族认同和刻板印象的影响[J].心理学报,2013,45(2):231-242.

[23]MOSS S M.Identity Hierarchy within the Sudanese Superordinate Identity: Political Leadership Promoting and Demoting Subordinate Groups [J].Political Psychology,2016,38(6): 925-942.

[24]MIYAZONO K,INARIMORI K.Empathy,Altruism,and Group Identification [J].Frontiers in Psychology,2021(12):749 315.

[25]RICHARD C,KIMBERLY A N.Towards a Situated Approach to Ethnolinguistic Identity: The Effects of Status on Individuals and Groups [J].Journal of Language and Social Psychology,1992,11(4): 203-232.

[26]DIENER E,EMMONS R A,LARSEN R J,et al.The Satisfaction with Life Scale [J].Journal of Personality Assessment,1985,49(1): 71-75.

[27]周成超,楚洁,王婷,等.简易心理状况评定量表Kessler10中文版的信度和效度评价[J].中国临床心理学杂志,2008,16(6):627-629.

[28]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[29]BAGCI S C,TURNUKLU A,BEKMEZCI E.Cross-Group Friendships and Psychological Well-Being: A Dual Pathway through Social Integration and Empowerment [J].The British Journal of Social Psychology,2018,57(4): 773-792.

[30]彭彦琴,江波,田婷婷.社会支持与城市移民子女生活满意度:学校适应的中介作用[J].心理学探新,2011,31(6):554-558.

[31]王子文,李响,王航,等.民族高校大学生之民族凝聚力、向心力、自豪感培养研究——以物理与材料工程学院为例[J].文化创新比较研究,2018,2(3):8+16.

[32]吴瑞林,钮梅玲,张美萱.混班教学与单独编班的比较——对三省市少数民族内高班的调查[J].民族教育研究,2016,27(2):79-88.

[33]LORIS V,MILES H,DORA C,et al.Improving Intergroup Relations with Extended Contact among Young Children: Mediation by Intergroup Empathy and Moderation by Direct Intergroup Contact [J].Journal of Community & Applied Social Psychology,2017,27(1): 35-49.

[34]廖全明,張莉.民族地区中小学学生心理健康教育存在的优劣势及其发展趋势[J].民族教育研究,2012,23(1):93-99.

Influencing Factors of Inter-ethnic Friendship among Ethnic Minority Middle School Students and Its Impact on Their Life-satisfaction and Mental Health

XU Kepeng, YANG Tao, ZHANG Shuyue, ZHANG Jijia

(Faculty of Education, Department of Psychology, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi, China, 541004)

Abstract:

China is a unified multi-ethnic country. Inter-ethnic friendship plays an important role in national unity and people's life- satisfaction. In order to investigate the influencing factors of inter-ethnic friendship and its impact on life-satisfaction and mental health, middle school students in Guangxi Zhuang Autonomous Region were investigated by inter-ethnic friendship scale, ethnic psychological distance scale, boundary permeability scale, external group identity scale, life-satisfaction scale and simple psychological status scale. The results show that: ethnic psychological distance positively influences inter-ethnic friendship through the chain intermediation of boundary permeability and external group identity; inter-ethnic friendship positively influences the mental health of middle school students through the mediating effect of life satisfaction, which helps improve life satisfaction and mental health of middle school students. The research results have important implications for improving the life-satisfaction and mental health of middle school students and consolidating the sense of community for the Chinese nation.

Key words:

inter-ethnic friendship; ethnic psychological distance; boundary permeability; external group identity; life- satisfaction; mental health

(责任编辑:郭 芸 梁昱坤)

收稿日期: 2022-09-27

基金项目:

广西自然科学基金项目“道德两难困境中受害局中人心理加工特点的机制研究”(2021JJA140666);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“中国式忠诚影响道德行为判断的机制研究”(2021KY0045);广西教育厅研究生教育创新计划项目“心理学研究生社区心理服务专业培养模式改革与创新研究”(JGY2021021);广西民族教育发展研究中心重点项目“铸牢少数民族青少年中华民族共同体意识的影响因素和培育路径”(2022MJZD002);广西民族教育发展研究中心重点项目“民族融合地区中华民族共同意识心理培育模式的教育研究”(2021MJZD001);广西民族教育发展研究中心一般项目“广西多民族融合地区体验式德育教学模式探究”(2021MJYB010);广西民族教育发展研究中心一般项目“中华民族共同体意识下少数民族中学生跨民族友谊对心理健康的影响”(2022MJYJS0014)。

作者简介:

徐科朋,男,山东单县人,博士,广西师范大学教育学部讲师。

杨 桃,女,苗族,贵州铜仁人,广西师范大学教育学部硕士研究生。

张姝玥,女,仫佬族,广西来宾人,广西师范大学教育学部教授、博士生导师。

张积家,男,山东蓬莱人,广西师范大学教育学部特聘教授、博士生导师。通讯作者,E-mail:Zhangjj1955@163.com。