数字经济发展能够抑制地方政府规模膨胀吗

2023-05-30段龙龙何虎

段龙龙 何虎

摘 要:

基于政府治理能力视角,考察了2010年到2020年数字经济发展与我国地方政府规模之间的关系。研究发现:(1)我国数字经济发展与地方政府规模之间呈现出先抑制后膨胀的“U”型关联,政府治理能力在数字经济影响地方政府规模变动的过程中发挥了显著的中介和负向调节作用,政府治理能力的提升可与数字化协同大幅抑制地方政府规模膨胀;(2)我国数字经济影响地方政府规模变动存在三个明显的门限值,分区域来看,东部地区数字经济发展已经进入了扩大政府规模的上升区间,而中西部地区仍处于数字经济有效缩小地方政府规模的下降区间;(3)我国省际地方政府规模变动具有明显的“路径依赖”特征,想要持续推进高效精简的服务型政府建设,除有效提升数字治理能力之外,还需与分权改革、高水平开放及城镇化进程相适配。

关键词:

数字经济;地方政府规模;政府治理能力;面板数据

文章编号:2095-5960(2023)02-0021-11;中图分类号:F061.3;文献标识码:A

截至2020年末,我国数字经济总规模达到39.2万亿元,约占当年GDP比重38.6%,成为全球继美国之后的第二数字经济大国。作为一项新兴技术,以人工智能、大数据、云计算、区块链等作为依托的数字经济催生了大量产业新业态和实践新场景,也对全国提高政府的数字经济监管和数字治理能力提出了新要求。当前,我国数字经济领域技术创新层出不穷,各种数字产品、数字服务的普及速度远远快于数字政务建设和政府数字治理转型速度,导致各级政府部门在数字经济监管及数字治理领域的短板较为突出。为此探索建立与数字经济持续健康发展相适应的治理方式,坚持发展和监管两手抓便成了“十四五”时期我国数字经济发展战略的重点改革方向。从实践中可以看出,数字经济对政府职能调整和政府能力变革具有明显的“双刃剑”作用,一方面数字产业的出现对传统政府职能产生冲击,扩大政府监管边界,呼唤更强的政府治理能力,刺激政府扩张;另一方面数字技术又可赋能政府数字化转型,有效推进传统治理模式变革,通过小而高效智慧化的政府再造,大幅提升政府面向数字时代的协同治理能力。从我国的国家治理能力现代化改革目标来看,明显将重点聚焦到了后一方面,但在现实中究竟是否取得了积极成效,学术界和决策层都未给予及时关注。基于此,本文试图从政府治理能力提升的视角切入,从理论逻辑和实证检验两个维度对我国数字经济发展与政府规模之间的关系进行全面细致的考察,一方面旨在澄清数字经济发展的政府规模变动之谜,从理论层面给出严谨解释;另一方面则实证检验我国数字经济发展的政府职能调整及治理绩效,有助于决策层正确认识新发展阶段我国数字经济的进展及数字治理的掣肘因素,为进一步强化政府数字监管和数字治理,更好更快地推进高效精简政府转型提供参考。

一、文献回顾

数字经济发展如何影响政府规模,总结国内外代表性文献,代表性观点主要涉及如下几点:

一是认为数字经济发展有利于抑制政府规模膨胀。其核心观点在于将数字经济视为一种不可逆转的市场技术力量,能够进一步放大市场在资源配置中起决定性作用的功能。[1,2]如有学者强调:数字经济催生的数字技术能让公共部门获得更高生产力和效率,从而增加政府部门运作的透明度、公平性,提供高质量、低成本、迅速精准的公共服务。[3]由于政府的数字赋能被认为是促进善治的驱动力,因此可改善公共组织分散化特征,并通过替代部分传统政府雇员劳动模式缩小政府规模。[4]类似地,在国内研究中,学者们也发现政府数字化技术普及后能够提升行政、服务与监管绩效增强治理绩效,且这一作用存在持续性。[5]由于政府对于大数据技术的普及可以增强政府决策过程的现代化和科学化,提高政府的决策水平和提升公共服务能力,因此有助于政府治理体系中多中心协同治理局面的实现,从而可大量节约政府的运转开支,抑制政府运行费用扩张。[6]

二是认为数字经济发展会促进政府规模扩张。其核心论点是强调新产业新组织的诞生加大了政府对数字相关产业治理的公共性负担,从而形成新的公共部门设置需求扩大雇工招募计划。有研究发现:数字经济发展进一步加剧了外部性问题和信息不对称问题,因此市场运行不得不需要更广泛的政府监督,导致政府支出规模和人员规模的膨胀。[7]同时公共部门面临太多数字产业中相互竞争的优先事项的处置,并且必须关注数字监管的资金不足和安全等问题,加之政府雇员多缺乏数字劳动技能,因此被迫采用“层层加码”的方式培训专门人才,搭建各类集约化平台,导致政府规模膨胀。[8,9]

三是认为数字经济发展与政府规模间关系不明确。持这种观点的学者普遍认为要重视数字经济发展过程中政府治理能力提升的中介作用,指出政府治理能力提升才是导致政府规模的关键控制因素。[10]国外研究发现:数字经济下政府规模是否变动来自政府对数字化技术的推广和吸纳能力,现有流程和信息系统转换的复杂度是政府是否快速接收并实施数字转型的主要障碍因素。[11]当前多数国家政府的数字化运用已停滞不前,这是因为政府管理者缺乏用集成的企业系统取代传统系统孤岛的必要技术和素养。[12]由于技术扩散能力的差异以及国家间数字技术普及能力之差异,加之制度设计不完善,很多政府担心数字化引发数据信息安全风险而未能迅速跟进实施政府数字化治理变革。[13]跨国研究表明,只有当政府治理能力很强时,数字经济的成果运用才能有效缩小政府支出的规模;[14]而当政府治理能力较低时,政府的数字化技术运用和数字治理变革可能会引发严重的政府职能“错位”和“停滞”问题。[15]

总的来看,国外较为关注数字经济发展影响政府规模的传导过程和微观机制研究,但对于数字经济发展对政府规模影响的相关实证性研究尚未出现。这为探讨数字政府治理转型和政府治理现代化的中国方案和中国道路提供了重要契机。

二、研究設计

(一)变量选择与模型设定

1.因变量:地方政府规模测度

理论界对政府规模的测度,主要包括财政供养人员和政府财政支出两个维度。[16]财政供养人员主要是指公共管理部门(含政府机构、事业单位及政府派出的相关社会福利机构)的相关政府雇工,在中国情景下包括正规公务员、事业单位编制人员或参公人员。[17]考虑到我国当前科教文卫等事业单位用人机制改革的实践状况,为数据的严谨性计,我们在本文中考察的财政供养人员规模不包括事业单位人员仅涵盖各类政府机关人员,并根据属地常住人口数进行处理,统一换算为万人财政供养人员数指标进行地方政府规模的替代。[18,19]另外在财政预决算支出占GDP的比重这一指标的选择上,考虑到我国当前财税管理制度“收支两条线”以及中国式财政分权分财力而非分财权的独特体制属性,我们选择代表政府实际财力规模的政府财政决算支出占GDP比重(GSD)作为测度指标。

2.核心自变量:数字经济发展水平测度

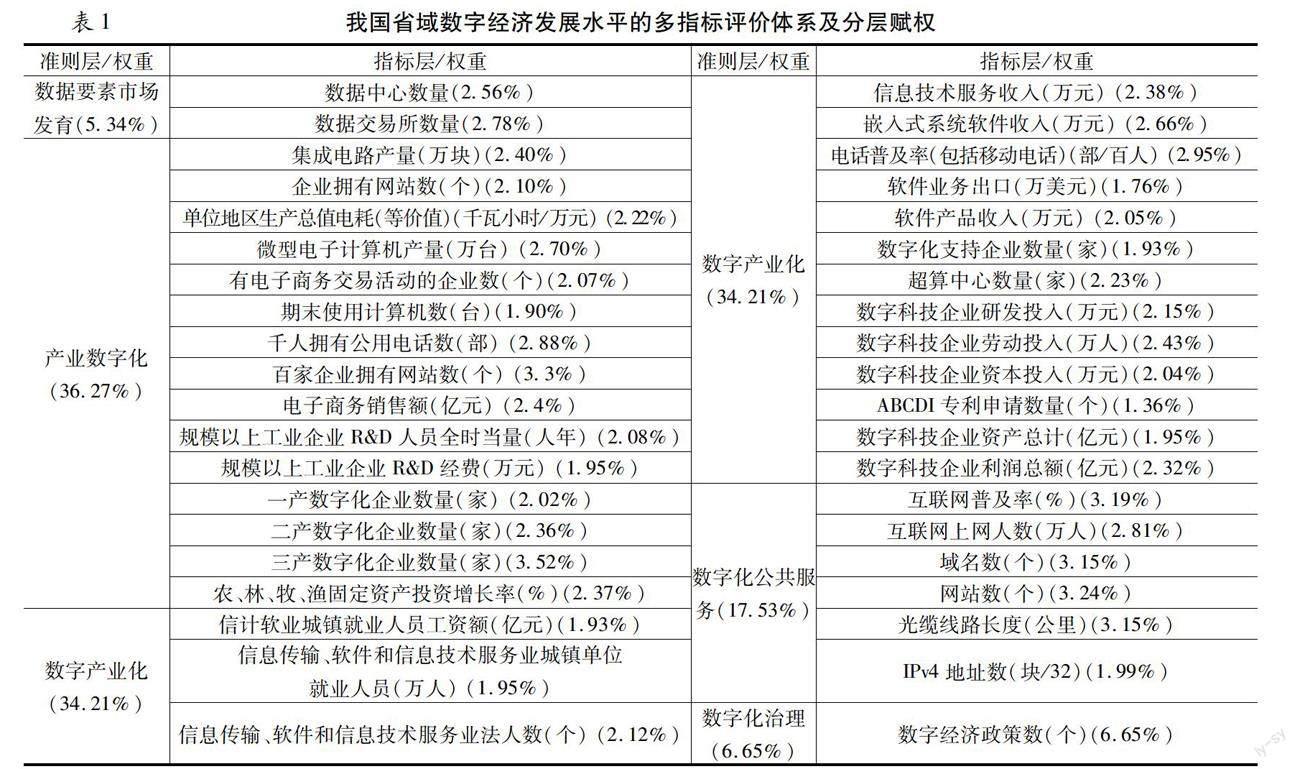

关于数字经济发展水平的测度, OECD将数字经济按照产品的数字化属性和活动的交易方式划分为信息和通信技术(ICT)、电子商务以及ICT 构筑物三大类。[20]在国内,《中国数字经济发展白皮书2020》中将数字经济归纳为数字产业化、产业数字化、数据价值化、数字化治理的“四化”框架。2021年发布的《“十四五”数字经济发展规划》将数字经济的范畴首次明确界定为数字要素市场、产业数字化、数字产业化、数字化服务及数字化治理五大类,基本涵盖了新时代ICT技术快速发展情境下数字经济发展的所有门类,因此,我们遵照国家的相关分类标准构建出数字经济发展测度五维准测层体系。

在具体的指标选择上,使用多指标综合测度是当前的主流趋势。在该领域,张勋等[21]和刘军等[22]做了开创性贡献,本文在赵涛等[23]的数字经济发展测度指标体系之上,进一步纳入反映产业和企业数字化转型及政策出台的前瞻性指标,构建出本文所需的省际数字经济发展指数(DEI)综合评价体系(见表1)。

从表1中可看到,数字经济指标层使用了40个具体指标进行测量,由于二级指标数量多,需要选择合适的指标合成方法来确定所需的省际数字经济发展指数。在这里,笔者根据组合CRITIC权重评价法逐一计算每一项指标层指标权重,并根据指标层指标赋权结果汇总计算目标层指标和准则层指标的权重,最终加权合成省域数字经济发展指数(DEI)。

3.重要自变量:政府治理能力的测度

当前,世界经济论坛的公共机构评价(GCI)和世界银行的政府治理指数(WGI)成为国际可比较的政府治理能力测度体系。其主要包括五个层次的内容:政府公开与责任、政治稳定性、政府效能与监管质量、法治制度建设、腐败控制。[24]在国内,学者们根据国际通行政府治理指标体系并结合中国制度运行的特点进行了优化调整,构建起了中国特色的政府治理能力评价指标。总的来看,一是使用单一指标测度法,如用腐败案件立案查处、公职人员人均行政管理费用等代替政府治理能力。[25]二是使用复合指标法。[26,27]由于政府治理能力是多视角概念,因此使用多指标方法实施测度。我们综合政府治理指数及国内先进评价方法,形成4类一级指标、19个二级指标所形成的政府治理能力指数(GGI)。

在具体的政府治理能力指数测算中,笔者使用目前较为前沿的熵权TOPSIS评价法逐一计算每一项指标层指标权重(见表2),最终合成省域政府治理能力指数(GGI)。

4.其他控制变量

影响政府规模的其他变量包括:财政分权(FD)、产业结构(IS)、经济增长水平(LnCGDP)、开放程度(OPEN)、城镇化率水平(UR)和城乡收入差距(TI)。在上述变量选择中,财政分權可以通过约束地方政府支出行为而影响政府规模;[28]产业结构会通过产业政策端或者宏观调控来作用于政府规模;[29]开放程度和增长会通过加深市场化能力和改变政府市场关系而影响政府规模;[30]城镇化率则通过改变政府空间布局和职能机构范围影响政府规模;[31]城乡差距则通过冲击政府公共服务均等化职能和支出能力而作用于政府规模。[32]在上述控制变量的确定过程中,财政分权我们使用包含支出分权和收入分权在内的综合性分权指数来测度我国财政分权水平;[33]产业结构则使用非农产业的比重来衡量;开放程度使用进出口总额占GDP的比例来代替;城乡收入差距则使用按照城乡分解的居民收入泰尔指数来测定。我们的研究将研究期限设定为2010~2020年31个省(自治区、直辖市)的面板数据,这些变量的来源可以在《中国宏观经济统计年鉴》和《中国财政年鉴》上找到,在此一并交代。

(二)模型设定与初步统计分析

在构建计量经济模型之前,需要先对变量间的关系进行假设检验,根据计量经济学建模的基本方法和步骤,进行变量间关系检验的较好办法是先绘制散点图。为此,我们分别以前文计算出的地区数字经济发展指数(DEI)作为横轴,以两类代表政府规模的替代性变量:政府决算支出占GDP比重(FDR)和万人公务员数量(GPQ)作为纵轴绘制散点图,并根据散点图走势拟合相应的线性回归线。从散点图的线性拟合结果来看,样本期内我国省际数字经济发展指数与测度两类政府规模的指标:决算支出占GDP比重和万人政府公务员数量之间均呈现近似“U”型关系。为了进一步探讨数字经济发展指数对政府规模变动的影响机制,我们需要借助更全面的面板数据模型进行参数估计,在进行参数估计之前,需对相关变量进行单位根检验来避免伪回归问题。

面板单位根诊断结果显示:除万人公务员数量(GPQ)和人均GDP(CGDP)变量之外,其他变量均符合平稳性标准。为后续计量估计便利,我们需对不平稳序列进行变换,在这里我们对万人公务员数量和人均GDP变量采用了对数化变换的方式,经变换后再次实施检验发现其满足平稳性条件,因此将所有平稳化后的序列纳入计量回归模型当中进行估计。至此,构建的面板模型设定形式如下:

FDRit = αi + β0 DEI2it + β1 DEIit + β2GGIit + βi ∑8i=3Controlit + μit (1)

LnGPQit = δi + φ0 DEI2it + φ1 DEIit + φ2GGIit +φi ∑8i=3Controlit + νit (2)

其中:FDRit和LnGPQit分别表示决算支出占GDP比重和对数万人公务员数;DEIit为数字经济发展指数;GGIit为政府治理能力指数,Controlit为一系列控制变量,分别包括财政分权、产业结构、人均GDP、开放水平、城镇化率和城乡泰尔系数;μit和νit为随机扰动项,性质满足独立同方差假定。

三、实证分析

(一)基准回归:静态面板数据可行广义最小二乘估计(FGLS)分析

在全国尺度上,先估计静态条件下数字经济发展影响政府规模变动的参数大小。在估计的实施过程中需要消除多重共线性和异方差的影响,因此在参数修正方面,又引入逐步回归和加权回归工具(怀特诊断)加以解决。同时针对静态面板模型的特点,需要借助豪斯曼(hausman)检验来确定模型固定效应和随机效应形式选择。使用STATA15.0的参数估计结果如表3所示。

从表3的参数估计结果来看:(1)数字经济发展与两类政府规模变量之间确实表现为显著的先下降后上升“U”型关系,并且数字经济发展影响政府人员规模边际较资金支出规模边际更为明显。从最新的数据来看,我国数字经济发展已有效发挥了抑制政府规模扩张的积极效应,当前数字经济发展趋势已经接近影响政府规模变动临界点。(2)地方政府治理能力的提高虽然会助推政府规模扩张,但是在数字经济发展背景下,政府数字治理能力转型及数字化治理工具的协同运用却能够大幅度地抑制政府规模膨胀,实证结果揭示了政府运用数字技术增进可有效替代传统治理的不足并能协同推进“小”政府建设的可能性。(3)静态模型初步证实了分权改革抑制政府规模膨胀,产业结构升级、城镇化和城乡收入不平等的加剧会推动政府规模扩张的可能性。

(二)消除内生性并考虑地区异质性:面板拓展回归模型(PERM)估计分析

由于不同地域间经济发展异质性特征十分突出,因此我国省域间数字经济发展影响政府规模的效应必然存在明显差异,需要从地域维度加以追踪研究。为此,借助我国中东西三大政策区的划分方法,探索不同地域尺度上地区数字经济发展对地方政府规模影响之差异,同时考虑到全国样本可能存在的内生性偏误问题,在参数重估中采用了学术界最新应用的面板拓展回归模型进行处理。该模型能够最大化消除因变量内生性和样本归并截断所产生的参数有偏性问题,通过极大似然估计方法和Heckman两步法估计来同时估计新的参数,同时适用于大样本和小样本并存的计量模型。利用STATA15.0重复对三类政策区实施面板拓展回归,最终估计结果如表4所示。

观察表4中的实证结果发现:(1)经过内生性处理后,全国尺度上数字经济发展仍与政府规模间呈现为显著的“U”型关联。地方治理能力的提升依然与政府规模间的关系为正,各控制变量均得到了稳健性的估计结果,其中财政分权、经济增长与开放程度的提升可有效抑制政府规模膨胀,与先验理论及假说判断相一致,而产业结构升级、城镇化水平的加速和城乡差距的扩大会推动政府规模扩张。(2)分地域来看,东西部地区的数字经济发展与全国性质类似,对政府财政支出口径上的政府规模影响表現为“U”型关系,但中部地区却表现为相反的倒“U”型,这是由于中部地区省份数字经济增速缓慢所致,当地方政府运用数字技术和掌控数字经济治理工具的时效性滞后之时,便容易在短时间内导致支出端政府规模的快速膨胀,中部地区政府治理能力提升对政府规模影响边际较低也间接证实了上述结论的客观性。进一步地,我们替换因变量继续实施估计结果如表5所示。

观察表5,可以看出:(1)全国样本处理内生性后数字经济发展与政府人员规模间仍为明确的“U”型关系,同时参数大小显示数字经济发展对省域政府人员口径上的政府规模影响边际要大于支出决算口径政府规模,静态模型的结论基本可靠。同时内生性消除后,所有控制变量均得到了可靠稳健性估计值,其符号与表5基本一致。对于政府治理能力的变量估计表明,政府治理能力的提升对提高政府人员口径规模的扩张效应更强。(2)分区域样本中,在政府人员口径视角下,东中西部的数字经济发展都与政府规模呈现出一致的“U”型关系,但中部地区的边际影响更为明显,这表明中部地区的政府规模膨胀更偏好使用花钱而非增加人员的模式。

(三)考虑中间传导机制:面板联立方程模型(PSEM)估计分析

从理论上来看,数字经济发展除了具有直接引发政府规模变动的可能之外,还会通过政府治理能力效应渠道来间接影响政府规模变动。因此需要对上述中间传导机制进行检验。这里借助面板联立方程模型,通过关键方程识别的两阶段最小二乘估计法来诊断中介机制的存在性和大小,模型设定形式如下:

FDRit=αi+β0GGIit+∑6i=1βiControlit+εit (3)

GGIit=λi+0DEIit+∑6i=1iControlit+ηit (4)

LnGPQit=αi+β0GGIit+∑6i=1βiControlit+εit (5)

GGIit=λi+0DEIit+∑6i=1iControlit+ηit (6)

根据联立方程估计识别的阶条件,使用两阶段最小二乘法(2SLS)对待估方程进行参数估计,参数结果如表6所示。

从表6中可以观察到:(1)数字经济发展的确通过影响地方政府能力变动而对政府规模发挥了进一步的影响。地方政府能力变动是数字经济影响政府规模变动的重要中间传导因素,这种中间机制一方面是通过政府的积极数字化技术应用和数字化产业扶持实现,另一方面则是通过政府治理数字人才队伍建设来实现。(2)模型进一步验证了我国政府治理能力提升优先引发政府部门人员规模扩张特征的存在性,表明在未来数字经济发展过程中进一步加强政府雇员数字技能培训和数字技能推广以更好地服务于政府数字治理能力提升的重要性。

(四)考虑阈值效应:面板门限回归模型(PTR)估计分析

对于我国省域数字经济发展与政府规模两者U型结构的真实形状及在全国样本上的具体临界值,我们仍然有待进一步刻画。为了达到这一研究目标,需要借助面板门限回归模型进行门槛值测算。门槛个数的真实取值根据实证结果LM检验进行判断,表7展示了参数估计结果。

表7中根据测试结果,选择3个门槛值的LM检验合理,因此可以得到如下结论:(1)我国省际数字经济发展指数与政府规模变动之间均呈现出先下降后上升式“U”型非线性关系。根据LR值和门限回归的散点图计算出了相应的门槛值,测度结果发现:决定财政决算支出端政府规模变化的数字经济发展三个门槛值分别是0.294、0.314和0.498,而决定公务员数量端政府规模变化的三个数字经济发展门槛值依次是0.4、0.48和0.798。根据这一结果反向推断全国样本所处的发展阶段,我国在整体层面上2016年后进入了U型关系的右半边进程,说明数字经济发展已开始促進我国政府规模膨胀。(2)绘制U型关系图,结果显示:虽然数字经济发展对于两类政府规模变动的影响过程是相似的,但是在不同的发展阶段,影响程度存在差异。从边际效应来看,数字经济发展对公务员数量端政府规模影响敏感度要小于支出决算端,对支出决算端政府规模影响的递减区间也要大于公务员数量端政府规模变量,说明未来政府在利用数字经济发展这一典型机遇来控制自身规模膨胀方面要更加重视政府财政供养人员的数字素养培育,公务人员的数字技能提升比花钱进行设备和治理工具数字化改造更为繁琐。

四、稳健性分析

实施稳健性检验,一是可以使用工具变量的方法实施重估;二是可以使用变换模型的方法实施重估。结合需要可将上述两种方法结合起来,一方面利用动态面板系统广义矩估计(SYS-GMM)方法诊断已有参数的符号,一方面使用工具变量法,利用综合指数法重新测度省域数字经济发展指数DEIa来替代现有数字经济发展指标DEI,诊断参数有效性①[ ①在这里使用的是综合指数构造评价方法,该方法测量某个指标的相对大小(相对数),通过标准化分组比较,得到综合指数。由于篇幅所限,使用该方法重新测度省域数字经济发展指数的具体步骤省略,指标体系仍沿用表1。]。分别实施两种估计进行稳健性检验的结果如表8所示。

总结表8发现:(1)我国政府规模变动“棘轮效应”确实存在。同时对核心自变量数字经济发展指数的参数估计表明:采用两阶段稳健估计后,得到了与静态条件相似的检验结果。(2)从工具变量估计结果看,在重构数字经济发展指数后,其与两类反映政府规模的被解释变量仍然表现为显著的先下降后上升“U”型关系。

五、结论与政策建议

利用中国省际面板数据,我们详细考察了2010年到2020年省际数字经济发展对地方政府规模膨胀的影响。研究结论如下:一是省域数字经济水平与政府规模之间表现为先下降后上升的“U”型关系,这种U型关系存在3个门槛值,2016年后我国整体数字经济发展进程已进入U型关系的后半段。二是政府治理能力的高低在数字经济促进政府规模变动的作用逻辑上发挥了显著的中介和调节效应作用,政府治理能力提高会促进政府规模膨胀,但是将数字经济考虑在内,政府数字化治理能力的提升能够极大程度抑制政府规模膨胀。三是东中西部数字经济发展影响政府规模的作用机制存在显著异质性。东西部地区的数字经济与政府规模之间呈现出U型关系,但中部地区不明确,东部地区数字经济发展已进入扩大政府规模的上升区间,而中西部地区仍处于数字经济有效缩小地方政府规模的下降区间。

基于上述结论,建议如下:一是数字技术运用与政府数字人才储备培育双向并举,加强公务员队伍数字技能和数字素养的提升,缩小数字市场与数字治理之间的“技术鸿沟”。二是分类制定差别化数字政府建设和数字治理战略总体战略,避免一刀切导致的治理倒退。特别是对于中西部地区而言,要通过公务员体制改革优先理顺行政管理体制和基层人员配备,有条件的地方同步建设网上政务和实施“最多跑一次”试点,以点带面坚定改革信心。三是在实施数字经济发展统计监测的同时将政府数字化治理能力指标作为国家数字化政府转型和数字治理现代化的核心标志纳入其中并强化其权重。如此推动数字经济抑制政府规模膨胀,促进政府实施主动数字化流程再造的积极性,推动数字经济与数字治理融合发展。

参考文献:

[1]伦晓波,刘颜.数字政府、数字经济与绿色技术创新[J].山西财经大学学报,2022(4):1~13.

[2]李勇坚.数字经济助力共同富裕的理论逻辑、实现路径与政策建议[J].长安大学学报(社会科学版),2022(1):24~34.

[3]Westerman, G., Bonnet, D and McAfee, A. Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation[M]. Boston, Massachusetts: Harvard Business Press,2014.

[4]Li Z.How E-government Affects the Organisational Structure of Chinese Government[J]. AI & Society,2009(23):123~130.

[5]刘飞,王欣亮.政府数字化转型与地方治理绩效:治理环境作用下的异质性分析[J].中国行政管理,2021(11):75~84.

[6]熊光清.大数据技术的运用与政府治理能力的提升[J].当代世界与社会主义,2019(2):173~179.

[7]Spence M.Government and Economics in the Digital Economy[J]. Journal of Government and Economics,2021(3):11~31.

[8]Christopher W.,Ines M.Overcoming Barriers to Digital Government: Mapping the Strategies of Digital Champions[J]. Government Information Quarterly,2022(39):101681.

[9]于君博,戴鹏飞.打开中国地方政府的数字治理能力“黑箱”—— 一个比较案例分析[J].中国行政管理,2021(1):36~41.

[10]Gong Y., Yang J and Shi X.Towards a Comprehensive Understanding of Digital Transformation in Government: Analysis of Flexibility and Enterprise Architecture[J]. Government Information Quarterly,2020(37):101487.

[11]Luca T., Marijn J and Michele B., Giuliano N. Digital Government Transformation: A Structural Equation Modelling Analysis of Driving and Impeding Factors[J]. International Journal of Information Management,2021(60):102356.

[12]Pittaway J and Montazemi A.Know-how to Lead Digital Transformation: The Case of Local Governments[J]. Government Information Quarterly,2020(37):101474.

[13]趙建华,杜传华.数字经济推动政府治理变革的机制、困境与出路分析[J].理论探讨,2022(2):154~158.

[14]Peralías D.,Romero D.Tracing the Link between Government Size and Growth: The Role of Public Sector Quality[J]. Kyklos,2013(2):229~255.

[15]衡容,贾开.数字经济推动政府治理变革:外在挑战、内在原因与制度创新[J].电子政务,2020(6):55~62.

[16]臧雷振,熊峰.政府效能和政府规模之间的隐性张力—基于全球面板数据的实证分析[J].中山大学学报(社会科学版),2021(4):194~206.

[17]江胜名.市场化进程中财政供养人口规模与地方政府努力水平[J].经济社会体制比较,2016(6):155~164.

[18]张亚斌,阙薇.内生模型下财政分权对政府规模的影响机制—支出端分权与地方政府规模的非线性关系[J].经济学(季刊),2020(5):235~256.

[19]唐飞鹏.财政供养公务员是否拖累了中国企业?[J].经济学(季刊),2020(2):391~410.

[20]蔡跃洲,牛新星.中国数字经济增加值规模测算及结构分析[J].中国社会科学,2021(11):4~30.

[21]张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019(8):71~86.

[22]刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020(6):81~96.

[23]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020(10):65~76.

[24]Tobin I and Youngmi C. Rethinking National Competitiveness: A Critical Assessment of Governmental Capacity Measures[J]. Social Indicators Research,2018(135):515~532.

[25]张曾莲,张敏.基于门槛效应的财政分权与政府治理能力提升研究[J].现代财经,2017(7):58~70.

[26]刘俸奇,储德银,姜春娜.财政透明、公共支出结构与地方政府治理能力[J].经济学动态,2021(4):107~123.

[27]刘银喜,赵淼,胡少杰.数字化转型中的政府质量测度与提升路径[J].中国行政管理,2021(12):74~79.

[28]Choudhury A and Sahu S. Revisiting the Nexus Between Fiscal Decentralization and Government Size-The Role of Ethnic Fragmentation[J]. European Journal of Political Economy. 2022(61):102193

[29]谢莉娟,庄逸群.数字经济时代的中国流通改革与政府职能—结合企业微观机制的考察[J].中国行政管理,2021(8):55~61.

[30]Hajamini M and Falahi M. Economic Growth and Government Size in Developed European Countries: A Panel Threshold Approach[J]. Economic Analysis and Policy,2018(58):1~13.

[31]余华义.城市化、大城市化与中国地方政府规模的变动[J].经济研究,2015(10):104~118.

[32]靳涛,李帅.中国城乡收入差距扩大化是内殖于体制吗?[J].经济学动态,2015(2):33~44.

[33]段龙龙,叶子荣.压力式分权、城市化与府际转移支付失灵:中国的转型证据[J].公共管理评论,2016(3):69~87.

Can digital economy development curb the expansion of local government size

- An Empirical Study Based on the Perspective of Government Governance Capacity

DUAN Long-long,HE Hu

(School of Economics, Sichuan University, Chengdu,Sichuan 610065,China)

Abstract:

The article examines the relationship between digital economy development and local government size in China from 2010 to 2020 and finds that: (1) the relationship between digital economy development and local government size in China shows a first suppressed and then inflated (1) there is a "U"-shaped correlation between the development of China's digital economy and the size of local governments, and government governance capacity plays a significant mediating and negative regulating role in the process of digital economy influencing the change of local government size, and the improvement of government governance capacity can significantly inhibit the expansion of local government size in synergy with digitalization; (2) there are three obvious thresholds for China's digital economy influencing the change of local government size (2) There are three obvious thresholds for the change in the size of local governments affected by the digital economy in China; (3) From a sub-regional perspective, the development of the digital economy in the eastern region has entered the rising range of expanding the size of government, while the central and western regions are still in the falling range of the digital economy effectively reducing the size of local governments; (4) The change in the size of local governments between provinces in China has obvious "path-dependent" characteristics, and in order to continue to promote efficient and streamlined service-oriented (4) The change in the size of local governments at the inter-provincial level in China is characterized by obvious "path dependence".

Key words:

digital economy;local government size;government governance capacity;panel data

責任编辑:张建伟

吴锦丹 萧敏娜 常明明 张士斌 张建伟 张 领

收稿日期:2022-06-23

基金项目:国家社会科学基金项目“新时代建设现代化经济体系的理论依据及指标体系构建研究”(18KXS009);四川省软科学项目“‘双循环视角下四川新经济企业高质量发展转型路径研究”(22JDR0261);四川大学0-1创新研究项目“新发展格局视域下我国更高质量就业指标评价体系构建与实现路径研究”(2021CXC10)。

作者简介:段龙龙(1988—),男,陕西西安人,四川大学经济学院副教授,硕士生导师,研究方向为政治经济学;何 虎(1998—),男,重庆人,四川大学经济学院硕士研究生,研究方向为政治经济学。