颜福庆从医史料的几处辨析:以其晚年亲笔为依据

2023-05-30方益昉

笔者文件夹中,长期存放着一份上海医学院(简称上医)首任院长颜福庆(1882—1970)教授的亲笔履历,手迹墨黑,信印通红。作为上医后学,我一直以敬畏的心情,审视他为中国医学现代化所做的先驱性贡献[1],不敢轻易落笔,唯恐惊扰大师的真实世界。近年,随着新冠疫情的反复,有关医学大师与传染病的各种叙事流传于媒体,原先冷门的医学史竟成显学。颜先生的事迹自然亦被争相复述,但其中不少人云亦云的说法不免以讹传讹。笔者以为,值得对照颜老亲笔,及时探讨、修正关键细节。

填写登记表的历史背景

1956年4月,颜福庆应邀加入九三学社。是年74岁的古稀老人,经历晚清、北洋和国民党统治年代,先后参加过同盟会与国民党等政治组织,自然懂得小心翼翼反躬自省,填写人生第三个重要政治组织的登记表,遣词用字极其慎重,故而值得珍视。

两个月前,毛泽东主席在北京宴请全国各界民主人士,颜福庆的名字赫然在列。客观而言,作为医学界代表,其社会影响力与学术贡献,比较当时在座的政商耆宿,地位名声远在他之上者不乏其人,但毛主席却把颜福庆的座次安排在自己右手边,还特意当场回顾了30余年前的一段往事,有关细节令当事人颜福庆自己也大吃一惊。

原来,颜福庆在长沙主管医院时,恰逢毛泽东发妻杨开慧罹患产科并发症,需住院处置。当年的毛泽东乃一介穷书生,担负不起这笔昂贵的诊疗费,只好贸然闯入院长办公室,寄一丝希望于院方,予以豁免医护费用。不料颜院长立即来到患者身边,亲自确诊后,当即同意免费入院,结局皆大欢喜。

事实上,出于医生的职业本能,诸如此类的医疗事件经常发生,颜福庆均予一视同仁,而且事后也早已忘记无数治病救人的经历。颜福庆并非先知先觉者,对将影响中国未来之历史进程、铺陈现代中国绕不过的巨人轨迹,茫然不知。所以,拯救杨开慧母子于危难,并非颜福庆刻意为之,但无意中却为自己古稀之年的人生与事业,早早铺垫妥当了重新起航的机缘。也许冥冥之中,悬壶之术确有福报存焉。

从1951年开始,与上医疏离了近14年的颜福庆,被任命为诸多副院长中的一位。以上海老地下党员资格出任上海第一医学院院长的陈同生,深谙统一阵线思路,对团结旧时代走来的知识分子,政策把握自有一套。他利用各種机会保护上医大批精英,其中最有代表性的,不外乎对颜老网开一面,助其躲过政治运动的冲击。

据上医48级校友、著名毒理学家薛寿征教授口述回忆,在一次全院大会上,老态龙钟的颜福庆,演讲完毕有关政治学习心得后激动万分,由衷地振臂高呼口号,借以感谢共产党、毛主席给他带来事业新生。殊不知人老神衰,心、口、大脑诸器官一时协调失灵,竟习惯性地呼出国民党时代的陈词滥调,台上台下顿时一片错愕。好在陈同生院长反应机敏,及时拿过话筒大声解围:“此话不足为数,颜院长老糊涂了!”

幸好此事发生在医学院内部,又幸好习医者均接受,并理解老年性神经退化学说,颜福庆当众呼喊不合时宜的政治口号一事,竟在随后相继发生的历次政治运动中,侥幸未被作为反革命证据,被揪出来反复批斗。现在看来,来自毛泽东、陈同生等国家与地方层面对颜福庆的政治关照,在关键时刻产生了相当大的应急阻尼效果。

曾任北平协和医(学)院副院长?

目下流行的颜福庆传文,普遍记载其为湖南长沙湘雅医学专门学校创始人、国立上海医学院创始人,也有称其在离任湘雅之后、创建上医之前,于1926—1927年间,出任北京协和医院副院长。

对照上述颜福庆九三学社社员登记表,确见其亲笔书写,曾任北平协和医学院副院长之墨迹。基于兹事体大,笔者不敢马虎,反复核实1927—1928年协和医院官方年报,协和医学院与医院,实行教学与行医协同办公,其年报记载过去一年发生的重大事件与基本信息。然而,出人意料的是,在其董事会和管理层名册中,并未记录颜福庆的名字。

晚至1926年,由洛克菲勒基金会资助而重组的北京协和医院,调整领导层结构,主要角色倾向由中国人自己担当。故此,大力引进具有相关社会阅历与知识背景的精英人才,成为医院的一大亮点。比如董事会主席由政界大腕施肇基博士出任,医院院长则聘请哈佛医学博士刘瑞恒担纲,并冠以协和医学院院长名分。副院长则为王锡炽,此外还聘请吴绍青任院长助理。因1928年国民政府规定,大学校长必须由华人担任,以奠定协和系统的领导基础。

那么,1926—1927年间,颜福庆在哪里?从1909年获得耶鲁大学医学博士学成回国,到1926年离开湘雅医专,颜福庆先后主政湖南长沙雅礼医院与湘雅医学专门学校。同时,他携手国内外医学同行,为中国医学的现代化进程扎扎实实地起到推动作用。比如1915年,他与同仁发起创建中华医学会,与当年主要由外籍医生构成的老牌医学社团——博医会分庭抗衡。以后两会逐步融合运行,直至博医会完成历史使命,退出中国医学界。

颜福庆努力推动“为人群服务”的医学理念,积极将工作重心朝着预防医学与公共卫生领域倾斜,甚至自己也再次赴美,入学哈佛大学公共卫生学院深造。毫无疑问,颜福庆对现代医学知识的掌握,已经达到国内领先程度。国内同行对其医学水准的认可,以及医学管理能力的青睐,应该是不争的事实。

彼时,协和医院领导层与颜福庆的社会关系也不容忽视。其堂兄颜惠庆,不仅担任协和医院董事会成员,也与董事长施肇基长期同事(两者均先后出任过北洋政府外交总长、国务总理等要职),协和医院院长刘瑞恒(曾出任第六届中华医学会会长),与颜福庆提议创建的医学社团关系密切。

据此,提名颜福庆为协和医(学)院副院长,无论从哪个方面讲,均资质匹配无疑。研究有关史料,不能因为在协和医院官方年报中难以发现相关记载,便轻易推论颜福庆记忆有误,或者认为其有意编造履历,学界有必要期待新的史料面世。

按逻辑分析,出现颜福庆履历书写与协和的公文难以互相印证的疑惑,关键原因可能在于:1927年国立第四中山大学几乎同时力邀颜福庆赴上海筹建医学院,而且待遇更为优厚。颜福庆受聘为国立大学医学院院长,比肩同校的自然科学院院长胡刚复、哲学院院长汤用彤、工学院院长周仁等国内鼎鼎大名的学界翘楚,地位、薪酬毫无差别。从事业的长远考虑,显然比继续担任协和医院副院长更有发展空间。

因此,手持两份聘书的颜福庆,一时难以面对各方盛情。他的应对方案是,自己先行一步去北平协和医院赴任。同时邀请其在湘雅的学生与同事乐文照、应元岳、朱恒璧等人,于1927年先代表其履职国立第四中山大学,在上海吴淞开始医学院的筹建工作。但颜氏的折中方案距离完美满足聘用方的期待尚远。

协和医院作为当时中国最好的医院之一,自然对颜福庆没有断然拒绝其他机构的邀请心存芥蒂。最终对其短暂的北平履职之行,评估后不予书面认可,并在工作年报上有意疏漏其名分,以期最大程度挽回协和医院一片诚意,反遭受聘者冷遇的可能名誉损害,符合常理。

辞任国民政府卫生署署长,何去何为

1937年,“八·一三”淞沪会战打响,日军全面进攻上海。上医师生与抗日军民并肩作战,组织医疗救护队。颜福庆与校友们一面参与战地救死扶伤,一面安排师生撤离上海。想赶在日军占领租界外的崭新中山医院之前,按计划迁往云南昆明。

颜福庆在九三学社登记表中声明,他曾出任“伪卫生署署长”。其亲笔书写的“伪”字,是这位历尽沧桑的老人,明白无误地向新中国的人民政府,表达忠诚之意。回归史实,1938年,颜福庆接替刘瑞恒,出任国民政府卫生署署长之际,汪精卫集团尚未拼凑南京伪政府。其时国民政府由辛亥元老林森主政。

1938—1939年间,颜福庆短暂履职全国最高医学行政长官。在其出任公职期间,国立上海医学院虚位以待,院长一职空缺,期待创始人颜福庆有朝一日回归,国难之际继续带领师生,同心同德坚持抗日办学。行政院未正式任命院长,相关职责暂指定朱恒璧代理。

作为颜福庆的继任者,朱恒璧代理两年院长后,获国民政府正式任命,他在國立上海医学院院长任上持续工作10年,带领医学精英在歌乐山下抗日办学。他一方面鼓励上医优秀毕业生,比如苏德隆去国外深造,同时欢迎深造回国的上医优秀毕业生回归,比如张昌绍回国后服务母校。另一方面为上医广泛引进全国优秀专家,为抗战胜利后学校返沪重建,储备有生力量。1949年,解放军华东军区派出宫乃泉掌管上医,朱恒璧方才离开院长岗位。

但从目前的史料看,相当令人失望。全面抗战八年期间,颜福庆既没有与其一手创建的上海医学院赴大后方昆明同甘共苦,也没有随校友从昆明西迁重庆歌乐山。广袤的抗日大后方,在国立上海医学院坚持战时办学的艰难历程中,唯独缺少了老院长的身影。

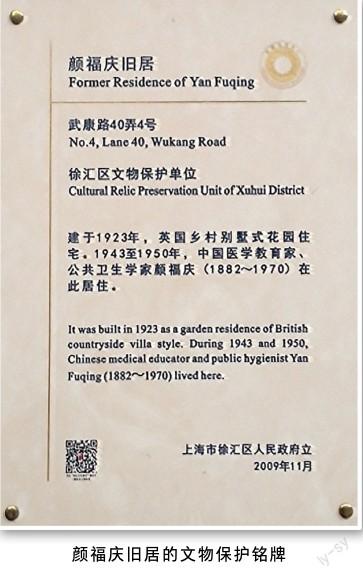

据颜福庆长孙颜志渊与钱益民合作的《颜福庆传》[2],卸任卫生署署长的颜福庆以健康为由,远赴美国,后到中国香港,随后回到已被日军全面占领的孤岛上海。他搬进位于沪西高端的住宅区,福开森路(今武康路)的花园洋房。这里距离他募集巨款筹划的上海医事中心项目,包括已建成的中山医院,仅隔几个街区,显见其主观上难以割舍医院情结。

更为吃惊的是,此刻的中山医院虽然建筑依旧全新,但内在运作全然改变了性质,成为日军侵华战场的伤兵医治与疗养中心[3]。目前公开资料显示,有关颜福庆在1940—1949年的活动轨迹几乎空缺,仅用“汪伪政府曾多次利诱颜福庆出任医务职务,都遭到他的拒绝”。抗战胜利后,国民政府“曾拟将中山医院由部队接收……”,寥寥数语一笔带过。

出于还原或接近史实的学术目的,关注上述鲜有披露的细节反倒令人沉思。围绕中山医院运行等敏感问题,颜福庆与日本侵略者、汪伪汉奸有过互动。其原因不外乎,维持医疗机构的正常业务,外敌方面即使配置了自备的医疗与护理人员,但医院硬件等后勤维护,则需熟悉和参与初始投资、设计、建设、维修和管理的专业人员,提供工程技术方面的配合工作。

颜福庆以公司化模式筹款建设中山医院。他在捐款人中间享有“上海犹太人”的雅号,暗示其对财物过分爱惜的人格特征。他出身教会世家,善于募款集资,对亲手建造的中山医院依依不舍,抗战期间处置资产的做派与许多实业家不同。例如产权大亨杜月笙、航运大腕卢作孚等,远走高飞尽量远离日军汪伪骚扰,唯恐身处沪上涉及万般瓜葛,有口难辩。

抗战时期,上海成为日军汪伪、重庆方面、延安方面和国际反法西斯等各方力量的博弈中心。颜福庆豪宅的隔壁曾居住民国元老唐绍仪,汪伪不断拖他下水。唐绍仪虽未正式亮相,但国民党军统锄奸队还是利用买卖古董的机会,潜入唐宅书房,暗杀了业已高龄的唐绍仪,达到在孤岛内“杀一儆百”的威慑作用。

抗战胜利后,国民政府在安置上海医学院在册人员的细节上大有讲究。这所浴火重生的国立机构,对颜福庆滞留沪上的灰色行为不予认可。复员回沪的国立上海医学院,没有为这位创始人保留体制内的正式职位,与当时教育行政部门处置北大、清华等国立大学去留人员,在政策思路上可谓一脉相承。

1949年之后,颜福庆将中山医院等产权及时上缴人民政府,同时迅速处理了武康路的豪宅。所以,目前所见的九三学社登记表中,他的常住地址为:“上海斜徐路1948弄8号”。

公共卫生学家,还是医学教育家

通常,颜福庆的学术定位,被认为是公共卫生学家和医学教育家。

颜福庆一生所撰学术论著屈指可数,其中最有分量者,当属1909年留学耶鲁大学期间的毕业论文,内容涉及结核病诊断。其次,作为利物浦热带病学院和哈佛公共卫生学院的学生,有关《萍乡煤矿钩虫病的调查报告》[4],是其最接近公共卫生专业的学术版本。此后,无论在广泛贻害人类社会的结核菌致病预防领域,还是职业性钩虫病预防领域,均未见其有更深入独到的学术文本面世。

因此,年过古稀之后,颜福庆对自己学术贡献与业务专长的评价是客观的。他在九三学社登记表中,将个人以往四十六年的学术兴趣和专业特长,归类为医药教育和社会事业。他没有在学术性日趋严谨科学的公共卫生领域自诩有学术贡献。所以,后人就更没有必要额外拔高他的学术建树。

值得承认的是,颜福庆不愧为桃李天下的医学教育大师。在其主持医学院工作的过程中,他确实比大多数临床医学专家更加重视卫生专业。他强调针对人群的传染病预防,这是医学理念的提升。他主张设立农村卫生防疫所,说服企业家捐献私家花园,改建设立澄衷肺病療养院。他勉励上医的毕业生为公益性医院服务,不鼓励他们投身营利性的私家诊所。

他特别鼓励得意门生苏德隆,毕业后立即从事公共卫生疾病预防工作。他的言传身教促使苏德隆成为一代公共卫生和流行病学大师。我国医学史上,无论广州的博济医学堂,还是上海的圣约翰大学医学院,早就开设卫生专业课程,颜福庆不但继承了这一传统,并在其创建的医学院中发扬光大[5]。

1950年代,我国首次评定一级教授,上海第一医学院因获批16名一级教授而名列前茅,他们是:颜福庆、黄家驷、胡懋廉、钱悳、张昌绍、荣独山、徐丰彦、谷镜汧、林兆耆、杨国亮、吴绍青、陈翠贞、王淑贞、郭秉宽、沈克非和苏德隆等各学科专家。

这批一流专家集聚上医,学术成果靓丽,与先后几任院长引进、团结具有不同背景医学专家的努力不可分割。其中钱悳、张昌绍、林兆耆、杨国亮和苏德隆,均为上海医学院早年培养的毕业生,又经历过重庆歌乐山大后方的战争洗礼。沈克非、荣独山、郭秉宽等直接从军,担任战地医疗指挥官,参与战场急救支援。医学大师们在残酷的战争环境中,体现出弥足珍贵的人格道义与人文精神,与救死扶伤一样难能可贵。

[1]方益昉. 锐意发奋的颜福庆. 新华文摘, 2022, 752(20): 119-122.

[2]钱益民, 颜志渊. 颜福庆传. 上海: 复旦大学出版社, 2007.

[3]邱佩芳. 老建筑里的上医精神——东一号楼: 上医人踏上为人群服务的起点站. 官方公众号“复旦上医”, 2023-1-25.

[4]Yen F C. The Control of Hookworm Disease at the Pinghsiang Colliery, Ngan Yuen, Kiangsi//金力, 袁正宏, 主编. 福佑人群,颜风长存. 上海: 复旦大学出版社, 2022.

[5]方益昉. 中国公共卫生学建制化起源刍议——始于认知致病微生物的显微镜时代. 科学, 2020, 72(2): 53-56.

关键词:颜福庆 上海医学院 协和医学院 ■