行进的建筑与音乐

2023-05-30马特刘华啊铁Arry

马特 刘华 啊铁 Arry

2023年,ArchDaily年度建筑大奖公布。由建筑师庄子玉所设计的“青岛藏马山月空礼堂”获得了宗教类建筑的年度大奖。不过,极大地区别于我们传统认知中的礼拜堂,其外形是从数百个乡野传统教堂的空间及立面形象中提取,并还原成了一种“原型”。而这种“提取出的空间”背后引申出的包容则代表了无数种可能。庄子玉曾说,礼堂目前虽然多是古典乐,但若是在这里搞一场摇滚音乐会,也是完全可以的。

庄子玉对可能性的包容从他的生活渗透进创作。对他来说,音乐与建筑是同一种艺术形式,只不过,思路还可以再打开一些。只要走进月空礼堂,任谁都能意识到庄子玉对二者的巧妙勾连,甚至——礼堂内部的腔体就是乐器本身。如何“演奏”出好的音色,要看艺术家精准的微操。

纯净空间与宇宙和弦

一个好声场

月空礼堂的轮廓比例,原本并不适宜呈现音乐。因为它的混响时间过长,于是会形成一个声场的聚焦。按照庄子玉的形象比喻,虽然你可以将建筑想象成乐器,可你若是走进一把吉他的内部,大概听不到什么好声音。

但庄子玉通过墙体表面的材料处理和它连续切片状的曲线形状,保证了每个反射角度,使得月空礼堂获得了一个良好的空间与混响。建筑在视觉上的表象和现实之间其实还有一层“距离”,这个是需要背后通过繁复的技术手段和设计途径去弥补的。庄子玉坦然地接受这种局限性并表达了自己充分的野心:“如果我的技术条件允许我做,我想在这个距离里面做一万片。就像《星际穿越》最后描述五维空间的场景……可受限于声学,受限于技术,受限于结构,受限于地心引力……所以其实在现实世界你的受限太多了,这已经是我在这个物理世界所能做到的极限了。”

这些饱含信息切片所构成的轮廓,一来是对传统教堂原型的提炼总结;二来又重构了一种新的空间体验。这在庄子玉心中,是一种更接近永恒的状态,过去与未来在此融为一体。

2016 年 11 月,实验电子二人组Amnesia Scanner的成员,同时也是职业建筑师的Martti Kalliala撰写了一篇题为《Club Ruins 》文章。文中他这样写道:“俱乐部是极少数建筑类型之一。除了公共浴室之外,你很难看到一种空间,它与人体的互动与感知有着密切的关系——视觉、声音、嗅觉、亲密关系、包容与排斥,一切都如此紧密地联系在了一起。”

正如同Martti Kalliala所说,除了舞池本身之外,整個俱乐部的体验是一种控制与放弃、静止与释放、等待与抵达的亲密编排的互动,所有这些体验,都由建筑体自身的元素——如外墙、墙壁、门、楼梯、走廊和房间来调解。

在庄子玉的艺术观念当中,音乐与建筑不仅在艺术形式的层面上同频;在空间属性的尺度下,音乐与建筑更是高度相似。建筑是人性的空间化; 音乐亦是人性的空间化。作为一种空间载体,建筑也是承载不同内容和人的体验的一个容器:建筑师在其中放置某种不确定的灵性;参访者在其中放置一种确定的期许。

庄子玉说:“在我看来,建筑的实体甚至都不是那么重要,它是可以消失的。重要的是,艺术是人类与世界沟通的载体。”作为容器的建筑在环境中通过“建造”回归环境本身。如同声音在万物的震动中产生,声波缓缓穿过,终消弭在万物本身。

一个完美和弦

不难看出,礼堂内部空间大有“都市净土”之感。空间内部的礼堂内部非常直接地体现一种心灵回归和庇护,就如达芬奇的名画“岩间圣母”中所传递的意向,内部空间宛如婴儿的母体般成为参访者心灵的“庇护所”。与参访者及环境的融合,是庄子玉最在乎的事情,而他最忌惮的就是将他的作品塑成一座纪念碑。

约翰 · B.沃德-珀金斯在《罗马建筑》里写到:“不管帕提农(Parthenon)有多么完美无缺,罗马城中的万神庙 (Pantheon)无疑才是最重要的纪念碑。”

毫无疑问万神庙作为罗马建筑的高光,是供奉众神、为“神”而建的“纪念碑”;月空礼堂则是庄子玉为“人”而建造的。这就触及到庄子玉心中关乎本质的哲学命题,在他看来人与世界的关系等同于建筑与环境的关系,脱离开环境的建筑,是完美和弦里的“不和谐音”。“ 字宙永恒的运动着,在它的一切动作中贯穿着不变的类似,音乐以愉悦我们听觉的数,与愉悦我们视觉的数等同。我们应当从熟知数的关系的音乐家们那里借鉴和谐的法则,因为自然已经在这些法则中体现出自身的杰出和完美。”阿尔伯蒂的《建筑十书》里写着这样的话。

人们花了几千年来领会建筑空间,又在往后的漫长时日里领会音乐在时间中的行进。如今看来,音乐与建筑的草蛇灰线早已在历史里无数次交汇,在润物细无声中,同构出一方“纯净空间”。

在意料之外的建筑中欣赏自然而然的音乐

习惯了在固定形态的音乐厅里以固定的方式欣赏音乐,一个封闭的空间内人们挤在一起正襟危坐不敢出声,但李虎希望带给演奏者和观众一些不同的感受与刺激,体验到另一种音乐的魅力。在这座半开放的音乐厅里,从演奏者到观众都会享受到来自自然的声音,音乐家们演奏的时候能听见外面的鸟叫声,有时外面下起雨或雪,从音乐厅中间的空洞落下,伴随着音乐演出如同电影中最具戏剧性的浪漫场景,演奏者和观众都可能会感动得哭起来。

数学与空间之美

“音乐和建筑之间有一个关联是数学,乐器的空腔其实就是一座有趣的建筑”,在李虎看來,把世界万物背后联系在一起的是数学。节奏、韵律,重复这些让他在建筑与音乐之间找到了最基础的关联思路。李虎把建筑看作是可以容纳声音与光的容器,声音是有空间性的,有空间才有空气的振动,人们才能听到声音,音乐强大而神奇的力量才能把空间充满,同样几乎所有的乐器也都是容器,这种空间性的联系让李虎和团队在早期设计时研究了很多关于乐器的问题,他们觉得所有的乐器空腔都是一座有趣的建筑,就像音乐厅一样,形态和声音之间建立起非常微妙的关系。

在建立起思维与美学层面的关联之后,李虎和团队要解决一个有趣而富有挑战的现实问题,那就是山谷音乐厅使用上的季节性。金山岭冬天很冷,人也很少,如果建造一座全封闭的室内音乐厅,建造成本会比较高,到了冬天,哪怕偶尔用几次空调费用都会非常高,如果要建造一座室外音乐厅,建筑的耐候性一定要非常好,能抵抗大自然的挑战。李虎最终选择了防水耐久且造价相对较低的混凝土材料,他希望可以把这种材料做得很纯粹,让建筑从外表到内部就像整体浇筑出来的一样。但这样一来还是缺少吸音材料,因为吸音材料不耐久没法在户外使用,而混凝土只能反射声音不能吸音,最终李虎想到了一个很巧妙的解决办法,通过孔洞让大自然把声音吸走。

李虎觉得传统的室内音乐厅无论设计上再怎么不同,欣赏音乐的感受几乎都是千篇一律的,但这座山谷音乐厅却会带来另外一种完全不同感受,它打破了传统设计中室内与室外的界限,是一座半室内半室外的建筑。这座音乐厅有室内空间的属性,但又不同于传统的完全封闭的音乐厅,在这个空间里不会鸦雀无声,观众不会连咳嗽都不敢,人们会放松地听到一些自然的声音。此外李虎还在音乐厅的一面设计了一片很大的草坪,在巨石上又面向草坪设置了一个室外舞台,人们可以坐在草坪上面对音乐厅欣赏音乐,像是演唱会的场景。

自然而然的音乐

“没有音乐家会在音乐厅里面创作音乐”,李虎想把音乐厅放在自然的环境里,让这座建筑充满自然的光线与风声,人们在里面感受到空气自然的流动。李虎意识到现在人们与自然是剥离的,每天晒的太阳都不够,他要把观众重新带回大自然里面,在自然环境中欣赏音乐。同样对于音乐创作者来说,自然的环境会带来创作的灵感,李虎说他钟爱的维瓦尔第的《四季》一定不是在音乐厅里创作的,创作者需要在真实的自然环境中感受世界,“你对音乐与建筑的理解,就是你对艺术与世界的理解。”

李虎工作时常常会把自己带入建筑的应用场景中,站在未来真正使用这座建筑的人的视角去想象与思考。在设计山谷音乐厅的时候,李虎把自己带入音乐家的视角,他觉得自己会用不同的方式和不同的姿态去演奏,他注意到有时候音乐家会走到观众席上演奏,“他们经常把自己放在观众的角色上,这很有趣,可能音乐家也不怎么喜欢待在舞台上”,李虎期待自己设计的舞台能够在很现实与很浪漫之间不断转换,他甚至想如果自己是音乐家可能会站在音乐厅的墙上演奏,“空间给人更多的想象力,伟大的音乐家都是能突破传统的,我希望我们的很多设计会刺激创作者迸发一些不同的可能性出来。”

建筑师的背景音

虽然李虎还没有在山谷音乐厅里欣赏过正式的音乐演出,但他对自己设计的空间内未来将要进行怎样的艺术表演非常宽容,他更多的是好奇什么样的内容会发生在里面,而不去以自己的喜好做出评判,他不需要一个狭隘的定义,任何有趣的、动人的、能称之为艺术的都可以。

当谈到更个人化的音乐审美时,李虎又是挑剔的,他有自己明确的喜好,做不同的事情也会选择不同的音乐背景。办公室只要他在的时候就一直会有音乐,他觉得一个集体的工作环境需要有背景音,太安静的话不是一个建筑师的工作环境,人们会不敢出声,那种安静很可怕。

当办公室里有阳光的时候,李虎喜欢放一些古典音乐,比如巴赫的《哥德堡变奏曲》、埃里克· 萨蒂的《裸体舞曲》或者约翰· 凯奇的作品,他最喜欢的一首是巴赫的《G大调第一号无伴奏大提琴组曲 BWV 1007》。在工作中李虎无法接受交响乐,他觉得交响乐有太多的情绪在里面,有很强烈的故事性,单独听的时候会缺少场景,此时音乐失去了创作的目的。当团队在夜晚加班赶图需要打鸡血的时候,李虎会放一些自己喜欢的摇滚乐,比如Radiohead、U2或者Coldplay,他总结他们都是对音乐有热情的人,这和设计是同一件事情,在作品里能感受到热情对艺术创作来说是非常重要的。

让声音在空间中成为社会雕塑

艺术家陶辉的作品“广场上的音箱”没有出现在真正的广场上,反而发生在远离城市的山谷中,音乐厅、广场、山谷、艺术展,这些似乎互相并不协调的标签让陶辉的这次创作充满了矛盾,但对他而言,这种随时出现的不确定性恰恰是他所追求的,他的作品与山谷音乐厅发生的关联带来了更多充满乐趣的可能性。

建筑给声音带来的另一种可能性

由于種种缘故,陶辉此次的艺术展从策划到布展都是通过视频远程完成的,甚至到目前,他还没有实地去过山谷音乐厅。在视频中,山谷音乐厅给他的印象是一种架空的状态,想象里仿佛是飘浮在空中的样子。陶辉觉得这座音乐厅外观不太像建筑,倒是有点像雕塑,一块巨石被人为镂空但很接近自然,刚好融合变成山的一部分,但内部设计又很有在音乐厅里的感受。这样一个并非完全密闭的空间让陶辉有了强烈的关于公共空间的感觉,他觉得自己这次的作品应该是一个能够呈现公共关系的东西。

陶辉想到了广场,想到了故乡川渝地区广场舞的疯狂,那些争奇斗艳跳舞的阿姨们给他留下了深刻的印象,在创作中他把音箱拟人化,通过设计好的带有隐含意思的对白,制造一种真实与戏剧之间的广场的状态。陶辉最开始觉得这件作品应当称之为“广场上的音箱”,应该是舞台剧一样的场景,每一个音箱代表一个演员站在舞台上,但当他看到山谷音乐厅内部的阶梯结构时,他决定反过来把阶梯变成舞台,这样坐在阶梯上的并不只是观众,演员与观众的角色混合模糊在一起。

艺术展最终呈现的效果并不如陶辉预期的那样,他原本希望会是各种不同样式的音箱摆在空间里,就像真正的广场上出现的那样,但由于现实原因没法运输,最后只能用场地方统一样式的普通音箱,于是声音成为了作品的主体。由于音箱造型的问题,这个作品变得更考验观众的能力,观众需要先从听觉去感受而不是视觉,音箱外观的普通也与音乐厅奇特的造型发生冲突,观众更容易被建筑所吸引。

但在陶辉看来,建筑的奇特反而更能给他的作品制造了另外一种可能性。他喜欢那种没有经过设计突然由于故障或者妥协而衍生出来的状况,这是陶辉所追求的对现实的呈现。陶辉觉得很多时候现场都是没办法满足条件的,并不是一定要按照创作者想象的去完成,那样就是脱离现实的,反而妥协才更接近现实,这种不确定性是想象不出来的,它是自然赐予艺术家的一种很珍贵的东西。

声音与记忆的错位

虽然陶辉并不想给观看他作品的观众在方式上做出限定,但他觉得如果真的要感受完整的作品肯定要去现场,他本人到现在为止对自己的这件作品还没有完整体验过,他相信会有一种奇妙的感受,因为这个故事原本不可能发生在那种地方,这种错位很符合陶辉享受的意外可能性。

相对于城市内的美术馆,陶辉觉得人们前往这座山谷中的音乐厅里看展览本身就会有更奇妙的体验,市区的美术馆太接近人群,观众进去没有陌生感,会觉得自己看到的就是刚刚在外面经历过的东西,只是搬到了房间里边,但山谷音乐厅外面没有这些熟悉的东西,就会产生错位感,人们会喜欢复杂的或者错位的东西。

陶辉想象自己来到山谷音乐厅中,跟那些音箱并排坐在台阶上,就像旁边坐着一群朋友一样,然后看着空无一人的舞台,想象舞台上发生了什么,或者什么样的画面呈现在舞台上,好像另一个时空的东西会碰到自己。

长期创作影像与声音作品,陶辉对声音的感知与记忆是很敏感的,也是非常个人化的。他说自己每次看到塔的时候,脑海中总会循环响起一种类似跳水的声音,他猜测这可能来自童年看过的某个场景,而当他在北京看到很多平房的时候,脑海中响起的是风速仪的声音,风一吹就开始嗡嗡地记录风的速度,这可能是他来北方看到街区与建筑景观后,身边又伴随着北京很大的风,感官的记忆结合造成了这样的条件反射。

在重庆老家的时候,陶辉每天从早到晚都听到船鸣笛的声音,那已经变成他的背景音乐,每次当他构思作品故事的时候,脑海中浮现的也是鸣笛的声音。他现在一想到那种汽笛声,人就会变得安静,会觉得生活是平静的,世界还在运转,就像住在铁路沿线的人每天听火车轰隆声,声音变成了生活的一部分,如果白噪音消失了,人就会变得很焦虑。

具体而形象的声音

“作品并不是做完就自然成立,要把它放进空间里,看它如何跟空间发生关系,观众也要處于这个空间中才能感受作品的含义,这是当代艺术的魅力所在。”

陶辉之前在北戴河阿那亚艺术中心展出过他的声音装置作品“唯一具体的人”,一个中国女孩和一个法国女孩,一边讲自己的故事一边唱歌,同时有一个全息风扇播放两个像幽灵一样的女生的形象。陶辉回忆那座建筑的中间负一楼是一个很高的圆形空间,展览的时候声音在里面有很多回响,本来声音是很抽象的,视觉上看不到,但当时在里面感觉声音变成了很具体的形象在空中显形,好像一个全息立体形象出现在你面前,对着你讲话唱歌。

这种空间作用下声音与人的连接让陶辉非常着迷,他畅想自己的声音作品未来能够在色达一样的地方呈现,很多小房子在山窝里形成一片建筑群,他在山上放一个喇叭,像唱经一样播放出去,让作品跟更多的人发生了联结。这或许是不现实的,陶辉认为并不会每个人都想感受到自己的作品,这一点在他之前的创作中不断妥协过,但如果很多人对这件作品感兴趣,愿意去聆听,声音就变得更有重量,成为一座社会雕塑。

让房子能歌唱

2017年6月15日,陈国栋告别生活了8年的日本,登上飞往中国的航班。“无名营造社”将落户黔东南自治州茅贡乡!一个事业顺遂的建筑师突然跑到偏僻乡下去改造乡村,在家人和同事看来都匪夷所思,但是这个决定背后的思考由来已久。

陈国栋曾在多摩美术大学,一所思想先锋,多年来大师辈出的学校攻读建筑学研究生。很长一段时间里,他感到自己对于风格前卫、造型夸张的建筑缺乏兴趣。他希望跳出建筑本身,更聚焦建筑与社区、环境的关系,于是在博士阶段将自己的研究课题转向了传统聚落的生产型建筑方向。为此,陈国栋跑遍了日本海沿岸的渔村,看到了日本的另一面——高度发达的现代社会背后不为人知的传统生活方式。

让他印象深刻的除了古老的民居,还有海边村落里的音乐。节庆或特别日子里,伴着三味线的旋律,村民的歌声在日本海汹涌的浪涛下格外动人。从这时,他开始专注于对人类学、民族学与建筑的融合,探究建筑如何在民间发展,建筑师这个职业出现之前,房子是如何建造的?以及如何将生活细节服务于建筑设计……正是博士期间的研究经历,让第一次看到中国黔东南古村落的陈国栋倍感亲切:“榕江侗族村寨的传统粮仓,因为防火考虑,都建在远离村民生活的地方。这样的生产建筑,与我之前在日本研究的渔村船坞有异曲同工之妙。”

直到2017年。“美丽乡村”计划已经被提出,并在中国一些地方开始实践。当时,陈国栋参加黔东南“茅贡计划”的研讨。发起人是主持过璧山计划和大南坡计划的左靖。“政府临时提供一座旧粮仓的二楼给我当工作室,连一张现成的桌子都没有,要找来木匠师傅现场钉。”陈国栋说他当时真切感受到了孤独:整个镇上看不到一个年轻人,所有事情都要靠自己。盖房子需要人手,他去村里找木工,求助于其中的灵魂人物——掌墨师,由于语言和观念上的差异,双方很难沟通。盖了一辈子房,但看不懂图纸的掌墨师对他的设计直言不讳:“你要做的东西太奇怪了,一点逻辑都没有!”

孤立无援、自我怀疑之际,侗族大歌给陈国栋带来了精神上的慰藉。第一次听到,尽管不懂内容。但那动人的节奏感与悠扬的旋律,仿佛是冥冥中给了他指引与支持。在村子里工作后他也发现,侗族大歌不仅出现在舞台上,生活中也无处不在。从田间地头、施工现场到饭桌——一日劳作后的工人们以侗族大歌当祝酒令,工作中进行不下去的沟通,在他们唱着歌的推杯换盏间化解开来。“一起喝过酒、唱过侗族大歌,第二天他们都听我的了。”就这样,侗族大歌成了润滑剂,陈国栋找到了和当地人有效沟通的秘诀。

经过几个月紧张施工,最早的项目茅贡大会堂进入尾声。茅贡大会堂立屋架的那天,工人倾巢出动,一座房子的骨架伴随着他们口中铿锵有力的歌声徐徐立起,那个曾骂他没有逻辑的掌墨师坐在一旁,房子起完,他高兴得合不拢嘴,不停地对着陈国栋说:“真没想到,这房子盖起来这么好看。”工程完成后的庆功宴上,工人和村民又一起唱响了侗族大歌,传唱数百年的旋律在会堂外萦绕。

陈国栋说,他没有接受过音乐的相关训练,早期对此也没有太多关注。而在这些年的研究工作中,从与日本渔村小调到侗族大歌的近距离接触,他不断受到启发,开始发现建筑与音乐的诸多共性——在这种传统农耕社会,音乐或者建筑,都自然萌发于民间,千百年来代代相传又不断进化,既与生活息息相关,更多时候又仿佛察觉不到它的存在。“讨论设计时,我们经常强调流动性、韵律、节奏。而这些名词也是在音乐中经常会出现的。”一旦开始留意,陈国栋便发现两者的关系相当微妙。

随着了解更多经典侗族大歌的内容,陈国栋越发感叹于其中对周遭生活观察得细致入微——《青蛙歌》《蝉歌》对自然生物展开精妙的描述与生动模仿,情歌《河歌》中那句“我愿来世变作哈巴狗,每日守候在田埂边你的饭篓旁”,更是生动表达出侗族青年对爱情炙热又委婉的告白。而这些,与日本建筑大师今和次郎、藤森照信所提出的考现学、路上观察学如出一辙。后者的学术思想对陈国栋影响颇深,建筑与生活紧密结合、因地制宜的原则一直贯穿于他的建筑设计。宰荡侗寨的公共建筑《廊与亭》,通过对人(每天往返两个村落间的学生)和环境(地处宰荡和加锁的连接山坳,可以俯瞰稻田)的观察,他完成了这个既不占用宝贵土地,又解决实际所需的项目。《廊与亭》给了孩子们一个上下学途中休息、遮蔽风雨的驿站。而日子越久,其功能性越有超出他和工作室同事最初预期的功能场景,孩子们不只是在这里休息、玩耍,甚至把它当成自习室,在此写作业、复习功课。也许,在他不知道的某个时候,孩子们也曾在此唱起侗族大歌,把这里变作一个小小舞台。生活在黔东南的日子,陈国栋习惯于早早起床,散步于侗寨乡间,此时侗族大歌还没有被人唱响,耳畔只有水流、蛙鸣——那些完全来自大自然的声音。经过自己建造的房子时,他偶尔会想,如果建筑也能唱歌,它们会发出怎样的声音?他希望那是山谷中清脆的鸟鸣,纯粹而温暖。

傾听村庄之声

如果在夜幕降临时瞥向窗外,坪坦中心小学上晚自习的学生们会看到一盏轻盈的灯火飘在空中,那是亮灯后的坪坦书屋。一年多前建成使用至今,对于湖南省通道侗族自治县坪坦村孩子们来说,坪坦书屋已经成为了校园生活的一个组成部分。在村里采风调研的日子,让Peter和团队认识到那些诞生于民间的古老建筑的神奇魅力。拜访过掌墨师,了解到其传承数百年的技艺后,他们惊讶于这种“野生总工”的扎实功夫。即便是在现在,掌墨师也是村落中极受尊重的人物。他们虽然没受过专业训练,有的甚至不识字,却凭着长期积累起来对于空间的想象力和感知力,把各种房子装在头脑里,以一根墨线搞定设计、绘制等一切工作。工匠按着他们的墨迹,凿榫开孔、穿梁接拱、立柱连枋,打造独一无二的建筑。它们很多都已经在村落中坚固地矗立了数百年,倾听了无数风雨。

这些建筑承载的不只是抽象的音符,还有真正的音乐——流传民间数百年的侗族音乐在其中流淌:那是一个炎热的夏夜,就在他们下榻的村落鼓楼里,一群老奶奶的动人歌声吸引了Peter,她们一遍遍反复唱着相同的旋律。一问才知道,老奶奶们正在为接下来的节日演出进行排练。Peter说,那次的音乐深深地印在他的记忆和身体中,仿佛凝固为日后矗立于小学中的坪坦书屋的某一部分。

无论坪坦书屋或它的姊妹建筑——邻村的高步书屋,又或者他在世界其他地方的建筑作品,Peter的灵感常与音乐相关。工作与思考时,他喜欢有音乐作为背景,它们在背景中变得模糊,就像房间里的家具。向上追溯,音乐甚至是他童年的构成,乃至步入职业生涯的灯塔。

Peter在古典音乐的发源地意大利出生并长大,但由于母亲是英国人,Peter一直对英国流行音乐有着深厚感情。从13岁时在米兰著名唱片店 Buscemi Dischi 买到人生第一张黑胶唱片——JoeJackson的《Night and Day 》,到后来每年夏天往返意大利英国开夜车时必听的Imagination的1982年热门单曲《Just an Illusion 》,音乐唤起的记忆总是浮现眼前——儿时在家乡的石头教堂里聆听圣洁的管风琴演奏、少年时无数次经过的狭窄街道和美丽宫殿,在欧洲公路驾驶时与母亲的一次次长谈……后来,受到英国组合Housemartins乐队《Caravan of Love》歌曲中对于梦想中未来描绘的鼓舞,他离开自己的家乡意大利小镇科莫(Como),前往英国求学,由此开启了日后的建筑师生涯。

“在我的生活中,音乐一直与氛围联系在一起。”Peter认为,对于一位建筑师,音乐造就的隐喻思维运用非常重要。那有助于将想法转化为方案。

“听”的动作贯穿他的作品。Peter认为,按照以往大多数学校教授的模式,建筑师都渴望表达,而容易忽视倾听。但其实倾听的重要程度甚至超过表达,特别是在一个陌生的文化环境,声音与情感、地方产生的感觉联系在一起,可以转化为特定情绪。刚到香港的经历是个很好的例子,Peter那时曾一度感到迷失,无法理解这个城市,感觉自己不合群。然后凭着倾听,他逐渐发现城市日常中的隐藏时刻,他将其概括为一个词汇:Condition——条件,这也成了日后他工作室名称Condition_Lab的来源。

无论走到哪里,他都习惯于倾听。首先,倾听人的关切;然后,倾听场所的声音,喧嚣或安静、亲密或公共;最后,倾听没有声音的节奏,比如光线、温度和气味。敏感的耳朵让他善于将自己生活过的地方概括为某种声响:科莫——嘈杂;剑桥——平衡音;伦敦——嗡嗡的振动;马德里——喧哗;首尔——回响……

坪坦书屋就正是这种隐喻的表达,这座木头房子看起来与小学里那些原本存在的混凝土建筑有些格格不入,但如果回望历史,它恰恰是针对原本学校与传统侗族村寨的长期不和谐做出的小小改变,让历史与建筑重新联系起来。

在落实书屋的具体设计规划时,Peter想到了斯特拉文斯基的《音乐诗学六讲》。“从某种意义上讲,坪坦书屋就是基于书中阐述的六个原则设计的。这个建筑的构成来自对传统侗族民居的精心分析,但是这些元素被重新构思成一个现代化的呈现方式。”他强调,在这个建筑里,当地人可以看到侗族建筑不一定总是传统的,也可以是现代的。

Peter和团队重新审视这座三层传统木构房屋,给出的答案是,让书架和可以俯瞰庭院的窗户组成的矩阵构成建筑外立面,再嵌入一个看似无止境的楼梯贯穿内部,就成为了这座连通了历史和未来的小学书屋。

多年前,父亲曾和Peter说过,人只能在能看懂报纸的地方生活。可是做建筑师这么多年,他与父亲的这句话背道而驰,从首尔到香港,再到湖南,他无法看懂当地报纸上的文字,但学会了倾听周围的环境。有善于倾听的设计师,也就有可以被倾听的作品。坪坦书屋就是很好的例子,白天,书屋不是一个传统意义上的安静空间,无限延伸的双螺旋楼梯就像嘉年华上的旋转木马一样,带给屋子以游戏的动感和活力,如果选择背景音乐《Nellie the Elephant》再合适不过;到了夜晚,发出柔和光芒的书屋则显露出神秘的一面,此时它如自然界的生灵般发出声响,正如夜晚的猫头鹰,让人感知它的存在,但不能知晓它的确切位置。

余音绕梁时空神交

Paul Halpern在《共时性,因果的量子本性》中探讨了人类寻求理解因果本性历程,很多事物联系起来而没有原因的奇妙哲思。这不禁让人想到声音与古建两种事物看似遥远却又紧密的关联,余音绕梁三日不绝于耳,声学之于建筑是一种无形的气场加持,它让建筑产生了流动韵律之美。中国的传统古建之中,即便不用当下的物理学与声学角度去看待,就是声音本身的灵感趣味而言,也能感受一种与时空的神交。

1

具有声音奇效的建筑和为扩音创造条件的装饰构件似乎在国内并不鲜见。山西永济市普救寺中的莺莺塔,过来过往的人们经常能在塔下听到混合有哭声、蛙声、唱戏声等各种奇异的声响。其中蛙鸣回音尤为清晰,在回声处击打石墩,能听见塔尖上傳来蛙叫的声音,为这座诞生过《西厢记》里爱情佳话的千年古刹蒙上了一层神秘面纱。河南三门峡市陕州故城有一座年代久远的宝轮寺塔,游客在宝塔附近用力拍手就能够听到塔内传来蛤蟆鸣叫的声音,所以这座塔也被称为蛤蟆塔。

2

如果你细细观察,和莺莺塔与蛤蟆塔类似,很多古建筑屋檐下总能看到随风摇曳的铃铛,伴随微风或疾风而动,发出不同的声响。屋檐下的声动是古建的象征之一,也传递出美好的预兆和愿望。庙宇厅堂屋角处悬挂的风铃,也叫做惊鸟或护花铃,徐风经过铃叮作响,可以惊走鸟类防止鸟雀做窝、粪便污染或保护室内的花草绿植。风铃在古时还被叫做“铁马”,古称“铎”,曾经有人用它占卜或判断风向。“铃铎”是佛教法器之一,也被称为“ 宝铎”“风铎”或“檐铎”等,通常用“金、铜、铁”等金属制造。铃铎在佛教当中是一种重要的法器,风铎上一般都刻有祈福或者驱邪的经文或符咒。

无形也是有形,静止中葆有律动,是一种声音与古建的矛盾与统一。我们熟知的古建筑屋顶通常采用木头制作,尤其是斗拱叠架之间会有许多空隙,古建筑屋檐角高高挑起,下面吊上一个风铎,随风摇摆发出清脆声响,优美声音作为一种无形的点缀加持了古建的美感,为静止的建筑增加了动感。风吹宝树、宝网、宝铃声,是西方极乐世界演畅妙法的清和雅音之一,无论是鸟鸣、蛙鸣还是各种律动,都是一种人与自然共生的互动。人类学教授Nancy Gonlin曾经写过一本书为《古人之夜》,涉及旧石器时代的欧洲、古埃及文明、古印度文明、玛雅文明、古罗马文明等具有代表性的研究案例。书中阐述了古人的就寝方式,夜间仪式与照明,夜晚的文化意象,星座与建筑、夜间生产活动、神话故事之间的联系等内容,带领我们进入古代世界的“夜之国度”,点亮了一直被学者忽视的那片暗夜。寒来暑往,我们庙宇之中的声音,也许平添了许多古人慢慢时光之中的玩味,檐铃鸣澈,听风也聆听自然。

3

在保留着百余座古戏台的浙江宁波宁海县,造型精美繁复如伞如盖的藻井就高高地盘旋在戏台穹顶,这些藻井不仅具有装饰的作用,它们还能起到良好的收音、共鸣和传音的效应,是戏台必不可少的灵魂构件。再比如,山西南部某些地区人们发现许多宋元时期的戏楼和舞台下方都藏有坑洞,其间都埋着陶瓮,这些陶瓮是否为增音所设曾在学术界众说纷纭,但在水缸或者陶瓮中说话,确实有产生回音的效果。

4

而提到古建,不能错过的关键词即是全球闻名的福建土楼,与西方人熟知的客家土楼不同,在福建漳州的黄田村,有一座建于清朝的龙见楼,它最吸引人的地方是近乎标准的满圆形状,以及取消客家土楼中心有祠堂陈设的宽大开阔中心空地,这种空地在福建闽南地区有一个别称叫埕。只要站在空旷的埕中讲话,就会产生一种声音的奇效,在楼中中心点以寻常声音说话,即便在阁楼紧闭房门的最里面也能听到,所以每当村中有事情需要通知到户时,龙见楼里无须挨家上门,只要有人站在圆埕中心按平常音量说话,全楼上百人皆能听到。神奇的声音效果得益于标准的圆弧设计,以及周围三层的同心圆分布住宅建筑,会把声音反射到中间,形成了天然的功率放大器。而建造土楼的青砖和黄土或红砖不同,这种坚硬光滑的介质会增加声音反射的效率。每当逢年过节,龙见楼的村民以舞龙的方式祈福庆祝时,人们看到这种民族图腾和符号,便纷纷猜测这是否是古人为了契合龙吟虎啸的祥瑞之象,而给后人留下的一个声场礼物呢?

5

聲音之于古建与造型、布局、距离、材料均有关联,建筑风格同时兼具福建、江南之风的时思寺虽然地处偏远,但近年来却逐渐成为社交平台的网红寺庙。它位于浙江景宁县大际乡西二村,海拔1000多米的白象山上,如果你是《黑神话悟空》的玩家,一定会对里面层出不穷的古典文化元素印象深刻,游戏之中便有重要场景画面取材自时思寺,很多古建迷看到画面悬在山门中那个会说话的灯笼,便了解画师的复刻巧思,巧妙地将时思寺的大雄宝殿、序伦堂等元素还原其中,这无疑是古建与潮流文化的不断碰撞。

在这座保存完善的宋元建筑中,总体布局坐西朝东,由山门、钟楼、大殿、三清殿、马仙宫、梅氏宗祠等组成,总占地面积2700平方米。在建筑群中,保存相对完整的心经钟楼为塔状木结构歇山顶式建筑,面阔进深均为三间,平面方形。楼为三层,每层收缩,木板墙体自下面上向内倾斜呈覆斗状,三层三楼歇山顶楼阁式建筑,斗拱七辅作象鼻昂。楼内四根粗壮大柱支撑,由严密的榫卯结构和斗拱衔接,甚是奇观。底层正面开门,四面有格栅窗,中间有四根大的木柱直通楼层,四周形成回廊,左侧回廊有一楼梯可登楼层。二层结构与底层相似,四面开窗,回廊顶部与底层不同,为两面坡状,中有脊梁。三层无回廊,四面开窗,顶部四周护壁,中为正八角开个藻井,原先悬挂着一座重逾千斤的心经铜钟,是由四位僧人募缘后于明洪武元年(1368年)冬,请平阳州工匠于大漈现铸的。钟声能传到10公里之外,钟的上部铸署“塔山时思寺道场”,中部铸佛教《心经》全文,下部铸列募缘僧人、铸钟工匠姓名和铸造年月,可惜该古铜钟已毁损无存,难睹其貌。一座千年古铜钟,承载的不仅仅是失语的岁月,更记载了无数源远流长的寺庙声音文化。

6

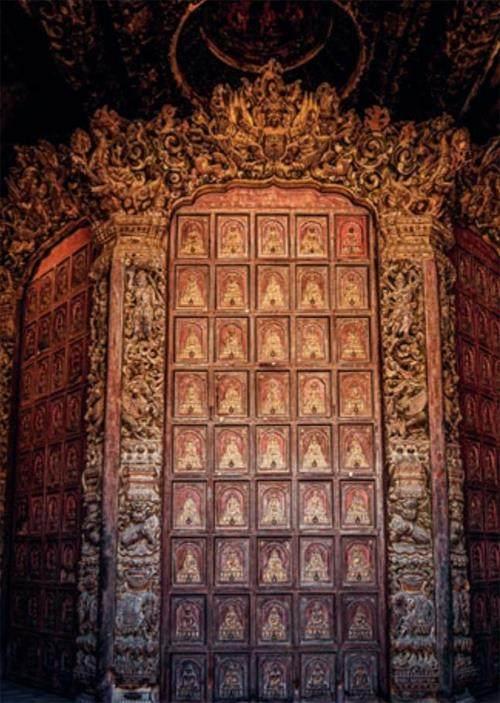

而即便错失时思寺的钟声,都市人仍然有机会听到来自千百年前的古声。北京有一座小众寺庙智化寺,始建于明正统九年(1443年),仿唐宋“迦蓝七堂”规制而建,是我国保存最完整的明代木结构建筑群之一。寺内主要建筑物的屋瓦用黑色琉璃脊兽铺砌,象征着神圣和庄严、权势和高贵。黑色琉璃瓦屋顶,正好与“智化”寺名相对应,前者以风降妖魔,后者以智度众生。经历代多次修葺,梁架、斗拱、彩画等仍保持明代早期特征,经橱、佛像及转轮藏上的雕刻,遒劲古朴,艺术高超。智化寺内还保存有一部乾隆版《大藏经》经板,共724函,7240余册,收佛典1675部,重达400吨,是世界上仅存的两部汉文大藏经经板之一,堪称中国木版书之最。古建中多次被提及与声音密切关联的藻井在这里也能得见,藏殿里的“转轮藏”是寺内唯一被保留下来的一方藻井,打造于明代的八角形藏经书架,高耸至顶, 雕琢精美,转轮藏顶莲花宝座上坐着一尊卢舍那佛,庄严华丽,极不容易被发现。如来殿内供奉如来本尊像,殿为上下两层,四面墙壁上除有门窗地方饰满佛龛,龛内置小漆金佛造像,相传有9000余尊,因此又得名万佛阁。

智化殿的佛教“京音乐”是中国音乐的活化石,源于唐宋的宫廷音乐是非物质文化遺产,与西安城隍庙音乐、开封大相国寺音乐、五台山青黄庙音乐及福建南音一起,同属我国现存的珍贵古乐。京音乐由乐师们表演每天两场,上午10点和下午3点,演出时长大约一刻钟,在智化殿内便能欣赏到,比起打卡网红咖啡馆与展览,来这里感受一种与古人的神交未尝不是一种新时空的打开方式。

清华大学秦佑国教授曾经从建筑声学和建筑热工学的角度对中国古代乐律学“十二律”在中国传统建筑和传统文化中的应用做出解读,发现乐律学的黄钟律吕、十二律与天象学的黄赤交角、立杆侧影相互关联,所以他认为很多声音碰撞不能说是巧合,而是中国传统宇宙哲学内在的融贯性。古建与声音不仅仅发生着穿越古今的化学反应,更多地为后世的我们留下了无尽的余韵和遐想。