陕西省生产性服务业集聚与城镇化耦合发展的状态研究

2023-05-30邵志伟程红萍

邵志伟 程红萍

【摘 要】论文基于2012-2020年陕西省时间序列数据,采用格兰杰因果关系和耦合度协调模型研究了生产性服务业与新型城镇化的发展互动关系。结果表明:陕西省新型城镇化与生产性服务业互为因果关系,生产性服务业协同集聚与新型城镇化存在倒“U”型曲线动态关系,2012年至2018年两个子系统的耦合协调度达到最高,协调等级为8,之后进入快速调整期。

【关键词】陕西省;服务业集聚;城镇化

【中图分类号】F719;F299.27 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2023)03-0160-04

1 引言

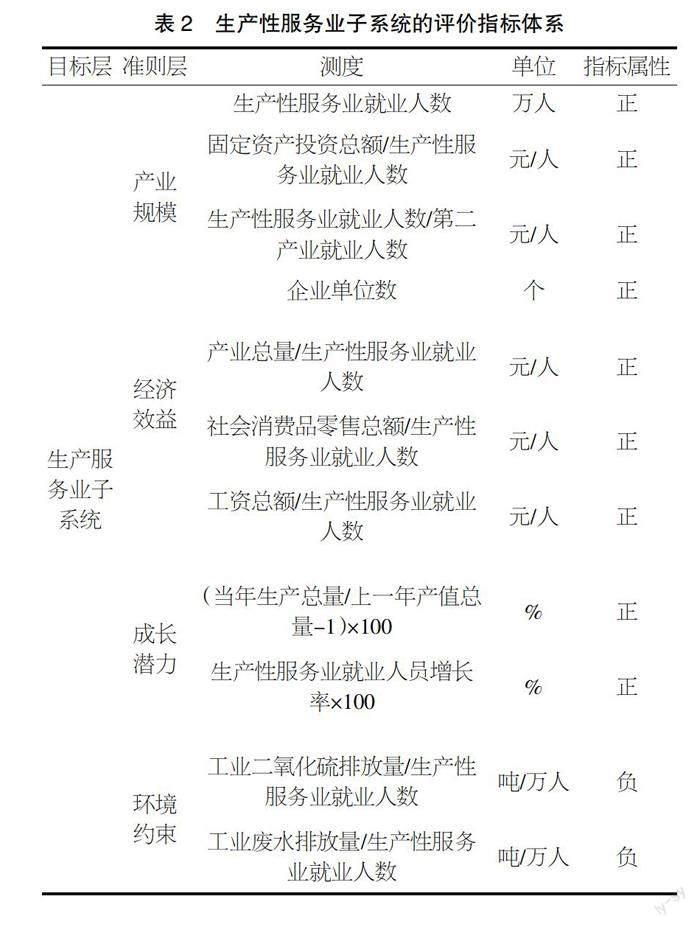

随着城镇化进程的不断发展,在城镇发展同时,为确保各个城市之间的产业群健康的发展,要不断提升城镇化与产业发展的融合程度。创造生产性服务业发展的外部条件,使城镇化的发展与生产性服务业协调发展,合理布局,促进智慧城市的快速发展。现阶段我国正处于城镇化建设发展的内涵提升时期,而各省市生产性服务业的结构和布局与各省城镇化的发展协调程度明显不同。鉴于此,本文从生产性服务业与城镇化耦合协调发展过程中相互作用的紧密程度,从产业规模、经济效益、成长潜力和环境约束4个层面分析与城镇化耦合互动差异性的成因,研究陕西省新型城镇化与生产性服务业的空间关联状况,探讨生产性服务业的结构升级是否存在区域空间集聚现象,此外,是否通过空间关联视角及陕西省生产性服务业集聚程度,提升城镇化的内涵建设以及实现本省生产性服务业发展路径和转型升级,同时为企业的发展提供着力点。

2.3 城镇化与生产服务业的指标体系构建

结合城镇化与生产性服务业耦合研究的相关论文,根据指标数据的独立性原则和可获得性,构建陕西省城镇化子系统与生产性服务业子系统的综合评价指标体系,即陕西省新型城镇化子系统(见表1)。

表1 陕西省城镇化子系统的评价指标体系构建

分析新型城镇化与产业集聚的理论框架,认为新型城镇化与产业集聚存在发展环境向好、空间布局优化、产业结构升级与资源结构升级的正向关系,综合产业聚集的相关文獻,以产业规模、经济效益、成长潜力和环境约束4个层面的关键指标表征生产性服务业子系统(见表2)。

2.4 耦合协调发展评判标准与类型的划分

研究陕西省生产性服务业与新型城镇化两个系统,根据两个系统的耦合协调度D值的大小确定耦合协调的10个类型及10个等级进而划分为不可接受区间、过渡区间和接受区间的3个层次,从而得到生产性服务业与城镇化两个系统在不同时间段的耦合协调程度、等级、类型(见表3)。

3 实证研究

3.1 数据处理

①数据来源。根据数据的完整性和可得性,本文选择2012-2020年城镇化与生产性服务业集聚的年度数据进行耦合互动关系的实证研究。数据源于《中国城市统计年鉴》《陕西省统计年鉴》。

②功效值计算。在实际计算中,各个指标的上下限没有可靠的参考标准,每个指标的上下限以同年同地区内指标最大值与最小值为准,所以功效值都为正。

③协调度计算。城镇化进入快速发展时期,同时生产性服务业也步入发展的关键时期,因此,城镇化与生产性服务业集聚也进入协调发展时期。说明二者协调发展过程中同等重要,在计算协调度时,参数均取值为0.5。

④权重计算。在熵值赋权法的计算中,指标数n统一取值为9。城镇化子系统与生产性服务业子系统的指标数m分别为13、11。

3.2 陕西省生产性服务业与城镇化系统综合指标分析

新型城镇化建设是各地政府惠民生、调结构、促改革、稳增长的主要承载体。生产性服务业的集聚程度反映了地区经济结构发展水平,体现出地区产业的整体竞争力。现如今,我国已步入服务业与知识经济时代,服务业在经济发展中的地位日益凸出,对服务业的时空演变历程进行梳理阐述,有助于提升政府对服务业的认识程度以及为下一阶段服务业发展政策制定提供有益的参考价值。

利用SSPSAU软件,采用熵值法计算出2012-2020年陕西省城镇化系统的熵值、信用效度及确定的权重系数(见表4),说明陕西省城镇化子系统与生产性服务子系统的信息熵值逐年变小、信用效用越大,说明近10年城镇化子系统的人口城镇化、空间城镇化、经济城镇化、环境城镇化和社会城镇化在系统中的地位越突出,说明陕西省城镇化的发展已从盲目人口数量的增加,逐渐在往地区的经济发展和环境方面演变。从稳定性和可靠性分析,陕西省政府决策部门注重生产性服务业与城镇化进程的协调发展。

3.3 陕西省城镇化与生产性服务业聚集协调耦合分析

利用2012-2020年数据分析,得到陕西省耦合协调度的计算结果(见表5),2012-2015年陕西省耦合协调度值在不可接受区间,2016-2017年在过渡区间,2018年在接受区间,而2019年在不可接受区间,2020年在过渡区间。说明2018年是陕西省城镇化与生产性服务业集聚耦合的发展达到拐点,2019年与2020年是急速调整时期。当城镇化子系统与生产性服务业子系统的整体比值达到1.145 5时,耦合协调度D值达到最大,两个系统达到中级协调的程度,说明城镇化建设进程中人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、空间城镇化和环境城镇化与生产性服务业的产业规模、经济效益、成长潜力和环境约束层面彼此协调,有效促进。

4 结论与启示

从陕西省城镇化与生产性服务业的耦合协调度计算结果来看,生产性服务业协同集聚与新型城镇化发展存在倒“U”型曲线动态关系,不管是城镇化的综合指数,还是服务业的综合指数,在过去的一段时间内均呈上升的态势,推动陕西省城镇化与生产性服务业的耦合协调度不断向更高的协调类型转变,生产性服务业的集聚城镇化质量的提升具有明显的正向效应。但当2019年发生新冠肺炎疫情以来,生产性服务业与城镇化不能相互协调发展,因此在疫情结束之后,陕西省在发展城镇化的同时,应该更着力发展生产性服务业,生产性服务业的发展应该重点参考产业规模、经济效益、成长潜力和环境约束。

第一,政府加强引导和规划,重视基础设施建设,提升服务业的发展水平,拓展生产性服务业的营销市场,同时陕西省要结合自身区位优势、自然资源优势及经济社会发展的特征,有选择地发展重点企业,还要重视农业产业发展企业对新型城镇化发展的推动作业,通过科研部门与高校发展特长,注重科技,引进人才,强化城市之间的产业关联,从而推动陕西省城市发展动力。

第二,促进生产性服务业的合理布局,发挥产业集聚效应。产业之间具有联动效应,政府部门应重视产业发展的次序,结合当地资源和产业结构的发展现状,有计划按次序地推进生产性服务业的协调发展,加强各类产业集聚与新型城镇化互动关系,依托陕西省的基础设施优势、资源禀赋优势、发展环境优势,促进生产性服务业及相关产业的集聚发展,促使各产业快速合理发展,推进新型城镇化健康合理发展。

第三,协调好生产性服务业与当地资源环境之间的关系,适应当地资源承载力和环境保护需求。结合地区自身经济的发展情况以及优势和特点,着力发展有潜力优势的生产性服务业,调整完善生产性服务业的内部结构,发挥产业集聚技术溢出效应。政府需要推进医疗教育业、交通运输业、计算机服务、软件业信息传输等生产性服务业的集聚,以增人力资本存量,积极加强区域之间生产性服务业的合作、开放机制,加强构建信息网络,投资完善信息基础设施建设,提升城镇居民的生活生产现代化;提高城镇土地集约利用及生态环境保护,提高新型城镇化的发展质量。

【参考文献】

【1】江小涓,李辉.服务业与中国经济:相关性和加快增长的潜力[J].经济研究,2004(1):4-16.

【2】陈立泰,张洪玮,熊海波.服务业集聚能否促进城镇化进程——基于中国省际面板数据的分析[J].西北人口,2013(2):6.

【3】晏阳,邓平平.产业协调发展对全要素生产率影响的机制与效应——来自中国制造业和生产性服务业的实证检验[J].三峡大学学报:人文社会科学版,2020,42(3):99-105.

【4】王翔.基于空间计量模型的新型城镇化对制造业结构影响及路径研究[J].经济问题探索,2017(12):8.

【5】刘肖,金浩.产业协同集聚与城镇化耦合的经济增长效应[J].西北人口,2021,42(05):16-29.

【6】張勇,蒲勇健,陈立泰.城镇化与服务业集聚 ——基于系统耦合互动的观点[J].中国工业经济,2013(6):57-69.

【7】张虎,韩爱华.制造业与生产性服务业耦合能否促进空间协调——基于285个城市数据的检验[J].统计研究,2019(1):39-50.

【8】马海涛,卢硕,张文忠.京津冀城市群城镇化与创新的耦合过程与机理[J].地理研究,2020(2):303-318.

【9】刘帅,徐帅帅,卢亚丽.河南省城镇化、农业现代化与资源环境承载力耦合状态研究[J].河南农业大学学报,2021,55(05):961-967.

【10】李莉.生产性服务业集聚对城镇化质量的影响研究——以江浙沪为例[D].蚌埠:安徽财经大学,2018.

【11】康利机.服务业集聚、人力资本与城镇化关系研究[D].衡阳:南华大学,2020.

【12】张晋晋.新型城镇化与产业集聚互动发展研究[D].北京:首都经济贸易大学,2020.