黄河文献的治河价值

2023-05-30牛建强

在相当长的历史时期内,黄河流域都是中国的政治、经济和文化中心。自春秋、战国以来,黄河灾害频仍,给两岸百姓带来了深重灾难,所以人们治理黄河的活动从未停息。在长达数千年艰苦卓绝的治理过程中,先后涌现出众多的治河专家,形成了大量的治河著述。这些著述是历代先贤治河智慧的结晶和治河理论的总结,对当今黄河治理和黄河文化研究具有重要的参考价值。

黄河文献分期

中国作为一个历史悠久的农业大国,历来重视水利建设。从大禹治水至今,涌现出许多可歌可泣的治水英雄,留下了众多造福后代的水利工程。此外,在长期的治水实践中,历代先贤不断总结治水经验和规律,留下了卷帙浩繁的水利典籍,涉及黄河的尤为丰富。据不完全统计,流传至今与黄河相关的水利典籍有200 多种,以研究黄河为内容的专门著述不下百种,涉及黄河的历代史书和志书数量庞大。

早在春秋、战国时期,《尚书·禹贡》《管子·度地》《周礼·考工记》等先秦文献中就出现了有关黄河的记载。《尚书·禹贡》载:“导河积石,至于龙门。南至于华阴,东至于厎柱,又东至于孟津。东过洛汭,至于大伾。北过降水,至于大陆。又北,播为九河,同为逆河,入于海。”此河常被称为“禹河”,这是较早有文字记载的黄河资料。

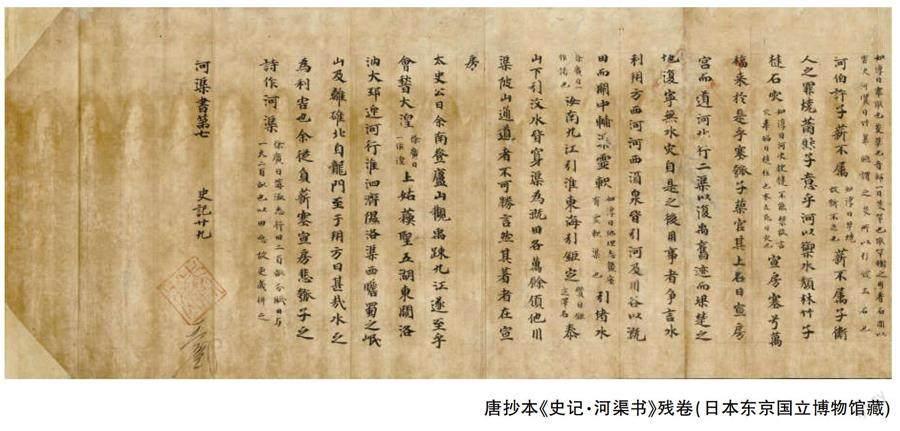

秦汉以后,有关黄河的记载增多。司马迁的《史记·河渠书》,第一次赋予“水利”的明确概念,是中国第一部水利通史。其中记述了从传说中的大禹治水到西汉元封二年(前109 年)间有关黄河变迁及治理的过程,特别是瓠子堵口的经过。《汉书·沟洫志》承袭了《史记·河渠书》的体例和基本内容,记载了从大禹治水到王莽时期的重要水利事件,其中所载西汉末年贾让提出的“治河三策”是第一个较为系统的治河方略,对后世治河思想和治河工程建设影响很大。此后,水利著作内容和体例日益丰富和完善,出现了记述水系的专著《水经》。北魏时期郦道元又以《水经》为纲,完成《水经注》一书。《水经注》共40卷,记载了大小1000 余条河流的沿革、农田水利工程以及沿河地区城郭、风俗、土产、人物等内容。该书中黄河占5 卷,对黄河河道及其历史变迁做了详细记载。

隋唐以前的黄河文献虽较丰富,但大多为混合文献;虽记载了有关黄河的大量内容,但只是把它作为若干水道中的一种看待,仍兼及其他河流。唐代中期出现了第一部以黄河命名的专著《吐蕃黄河录》,作者为贾耽,记载了吐蕃境内“诸山诸水”的“首尾源流”。可惜该书早已失传,其具体内容已无法知悉。

7世纪中叶以后,黄河下游河患增多。从唐景福二年(893 年)至后周显德六年(959 年)的66 年间,共发生决溢22 次,平均3 年1次。北宋建立后,虽然相对结束了长期分裂割据的局面,但河患未减,反更甚于前。从北宋建隆元年(960 年)至北宋庆历八年(1048 年)的88 年间,单是有明确决溢地点的记载就达60余次,平均1.4 年1 次。北宋庆历八年(1048年)六月,河决澶州商胡埽。次年三月,决河北流,经天津入海。北宋嘉祐五年(1060 年),黄河又在大名府魏县第六埽(今河南南乐县西)决出一条分流,东北流经西汉大河故道,下循汉代笃马河(今马颊河)入海。黄河分为北、东两派以后,北宋统治集团内部在维持北派还是归河东流(包括京东故道)问题上长期争论不休。一些有识之士也开始著书立说,探索黄河治理方略。沈立,历阳(今安徽和县)人,参与过商胡埽堵口。北宋嘉祐元年(1056 年),塞商胡北流、引水入六塔河失败后,沈立又奉命前往现场勘察,研究对策。此后,沈立“采摭大河事迹、古今利害”,撰成《河防通议》一书,可惜久已失传。值得庆幸的是,元至治元年(1321 年),赡思(清改为沙克什)根据沈立原著(所谓“汴本”)、南宋建炎二年(1128 年)周俊所著《河事集》,以及金代都水监编的另一种《河防通议》(所谓“监本”)加以改编整理,合而为一,称《重订河防通议》。全书约1.8 万字,分为河议、制度、料例、功程、输运、算法6门,对河道形势、河工结构、料物结构、施工管理等加以论述,系统总结了宋、金、元时期有关河防工程的施工和管理经验,是全面记述河工技术的第一部专著。

南宋建炎二年(1128 年),东京留守杜充为了阻止金兵南下,在滑县李固渡的西边人为决堤,致使黄河东流,经滑县南、濮阳、东明之间,再经鲁西南的巨野、嘉祥、金乡一带流入泗水,由泗入淮。此后的40 余年,黃河河势极不稳定,“或决或塞,迁徙无定”(《金史·河渠志》)。到了元代,黄河决溢十分频繁。从元至元九年(1272 年)河决新乡算起,到元至正二十八年(1368 年)的90 多年间,决溢六七十次,决口地点达二三百处。随着决溢次数增多,治河工程随即增加,治黄专著也日渐丰富。除前文提到的《重订河防通议》外,潘昂霄的《河源记》、王喜的《治河图略》、欧阳玄的《河防记》等都是重要著作。其中,王喜的《治河图略》以图为经,以文为纬,探讨了黄河河道变迁的原因,提出了疏治黄河的方略,对元代治河影响较大。贾鲁的疏塞并举之法或源自王喜之说,也为后世黄河变迁和治理方略的研究留下了宝贵资料。

明清时期,由于黄河上中游水土流失加剧,灾害大大超过前代,河道变迁十分频繁。据不完全统计,明代276 年间,黄河决口、改道450余次,平均7个月1次,其中大改道有7次。从清初到黄河铜瓦厢改道的200 年间,黄河决口、改道竟多达360 余次,平均半年1 次。黄河的决、溢、徙频次都超过了前代历史纪录。因此,从朝廷大员到平民百姓,对黄河河患的防治都给予高度关注。在此背景下,出现了大量有关治河的著述,编撰形式灵活,记载内容丰富,治河理论务实,从而使黄河治理的技术总结和理论升华达到历史时期的巅峰。

元末长期战乱,导致黄淮流域经济社会残破。明初由于人力、财力拮据,明洪武年间未对黄河进行大规模治理。明成祖朱棣即位后,决定把都城从南京迁往北京。由于政治中心和经济中心分离,明代江南地区的粮食和其他物资须借助运河输往北京,因此保证运河畅通便成为国家的首要任务,而黄河治理则成为附属之物。既要防止黄河冲毁和淤塞运河,又希望挟带泥沙的黄河补充运河之水,还要保证凤阳皇陵和泗州祖陵免遭威胁,因此明代黄河治理这一课题难度极大。万历年间,支大纶曾感慨河之难治:“其在今日,则资其利而又畏其害,利不可弃则害不可蠲也,其难则十百于汉矣。河自汴而合淮,故决在汴。汴幸无决,而东危汶、泗,北危清、济,间又决而危丰、沛矣。即幸旦夕无恙,而又虞其绝北而厄吾漕。幸漕利矣,而合淮会泗,激而横溢淮、凤、泗以侵祖陵。纵之则陵危,决之而运道危。愈积愈高,则徐、邳之生民危。顾不甚难哉!”(《支华平先生集》卷22《分黄道淮议》)由于治河、治运、治淮和护陵交织一起,错综复杂,明王朝在治河方面投入了比以往更多的人力、物力和财力。在此背景下,出现大量的治河著述则在情理之中。较为重要的著作有黄克缵的《古今疏治黄河全书》、车玺的《治河总考》、吴山的《治河通考》、刘天和的《问水集》、万恭的《治水筌蹄》、潘季驯的《河防一览》等。其中,最具代表性的当属潘季驯的《河防一览》,全书共14 卷,约28 万字,是潘季驯多年治河经验和理论总结。该书系统阐述了“以河治河,以水攻沙”的理念,并提出了一整套加强堤防修护的制度和措施,对后世影响巨大。

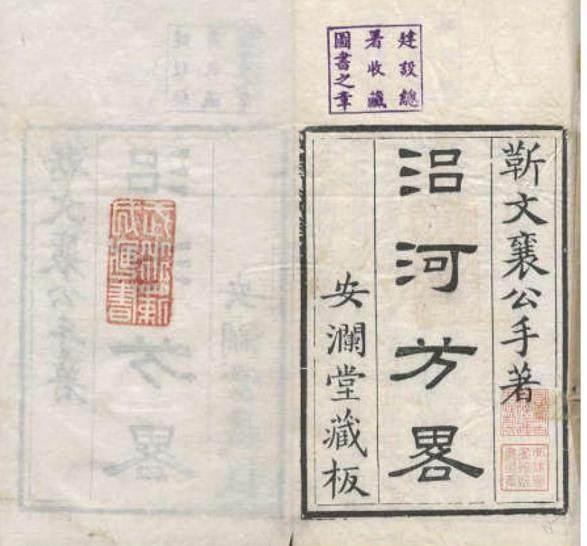

清朝建立后,仍定都北京,每年所需漕粮仰给江南,因此治河和保运扭结的问题依然存在。明末清初战乱不断,朝廷无暇顾及黄河治理和河防事务,黄河决溢频繁,仅康熙朝前16 年间决口竟达67 次,黄、淮交敝,漕运梗阻。清康熙十六年(1677 年),靳辅出任河道总督。其上任之初,即连上8道奏疏,史称“治河八疏”。经过数年治理,黄、淮故道次第修复,漕运大通。清康熙二十三年(1684 年),清圣祖南巡查勘河工时,称赞靳辅治河功绩,并面谕他“俟河道告成之日,纂述治河书,以垂永久”。清康熙二十八年(1689 年),靳辅完成《治河奏绩书》进献。清乾隆三十二年(1767年),山东巡抚崔应阶将靳书增删改订,称作《靳文襄公治河方略》,共10 卷,约12 万字。除靳辅原著及崔应阶增补各图外,还附载了张霭生追述的、与靳辅密切合作的治河专家陈潢的《河防述言》和《河防摘要》。靳书着重阐述了清前期苏北地区黄、淮、运决口泛滥和治理经过,对黄、淮、运干支水系、泉源和湖泊做了翔实考证,对修坝、抢险、镶埽、堵塞支河等做了具体介绍,并对历代治河“名论”加以评述,是继《河防一览》后的又一部重要治河著作,对清代的治河实践产生了重要影响。俞调元曾评价道:“凡防守之要、修筑之法、古人之成见,悉具于此。自明潘司空《河防一览》外,未有能逮者也。”除《治河方略》外,朱之锡的《河防疏略》、张鹏翮的《治河全书》、嵇曾筠的《防河奏议》、张希良的《河防志》、白钟山的《豫东宣防录》、陈法的《河干问答》等,均是重要的治河理论著作。

黄河文献类型

从文献形式分类,可将黄河文献分为混合类型、专门类型和图卷类型。

(1)混合文献类型。即包含黄河内容的河渠类文献。此种文献类型中最典型的,莫过于历代正史中的河渠志。自《史记·河渠书》《汉书·沟洫志》后,《宋史》《金史》《元史》《明史》《清史稿》中皆沿袭此例,设立水利专篇,其中有一半多的篇幅记载黄河流域内容。如《宋史·河渠志》共7 卷,约15万字,前3卷记载黄河干流,第4卷记载黄河水系。《明史·河渠志》共6 卷,其中《河渠一》《河渠二》专载黄河,《河渠三》《河渠四》虽载运河、海运,但又涉及黄河,《河渠五》淮河部分也夹杂了不少黄河史料。因此,《明史·河渠志》中记载黄河流域的篇幅占据五分之三。其记载了有明一代黄河泛滥、决口、改道情况和重要的治理工程,以及主要的治黄主张及其实践,是研究明代河道演变和治黄思想的重要史料。此外,《尚书·禹贡》《水经注》等记载全国水道的著作也属于此类。《尚书·禹贡》问世后,由于其记载简略,后世研究、校释《尚书·禹贡》的著述很多,如程大昌的《禹贡论》、毛晃的《禹贡指南》、郑晓的《禹贡图说》、王鉴的《禹贡山川郡邑考》、朱鹤龄的《禹贡长笺》等。其中的集大成者当属清人胡渭的《禹贡锥指》。胡渭在前人的基础上广征博引,逐句加注,并提出自己的见解。在“导河”部分“附论历代徙流”中提出黄河5次大改道的论证,对后世黄河河道变迁研究有很大影响。《水经注》成书后,后世也多有研究,代表性的有朱谋玮的《水经注笺》、沈炳巽的《水经注集释订讹》、全祖望的《七校水经注》、赵一清的《水经注释》、王先谦的《合校水经注》及杨守敬、熊会贞的《水经注疏》等。《尚书·禹贡》《水经注》两书皆包含了重要的黄河研究资料。

(2)专门文献类型。即围绕黄河治理或河工等形成的文献类型。这类文献数量较大,内容丰富。具体又可分为河工技术、治河理论、黄河专志、奏牍汇编等子类。河工技术类侧重记载河工器具、筑坝技术及工程管理等。如刘永锡的《河工蠡测》、麟庆的《河工器具图说》、徐端的《安澜纪要》和《回澜纪要》等。《河工器具圖说》成书于清道光十六年(1836 年),当时,麟庆正担任江南河道总督,负责江苏、安徽境内的黄河与运河河道。全书共4 卷,收录各种河工器具289 种,其中宣防类65种、修浚类86 种、抢护类63 种、储备类75 种。每种器具均绘制成图,共有145 帧,并附说明,介绍各种工具构造、演变和使用方法。

治河理论类侧重阐释治河思想。如孙宗彝的《治水要议》、胡宗绪的《对河决问》、陈法的《河干问答》、郭起元的《介石堂水鉴》和包世臣的《中衢一勺》。其中,陈法的《河干问答》成书于清乾隆年间,共12 篇。陈法在书中首先论述了黄河南徙后黄、淮二渎交流之害,认为蓄清刷黄有百害而无一利,极力反对潘季驯的“束水攻沙”之法。陈法主张黄淮分流,黄河由大清河入海。他又认为开河不宜筑堤,主张变漕运为海运。这些看法在当时极为少见。《中衢一勺》主要论述清嘉庆年间河、漕、盐三事得失,其中尤以《筹河刍言》《策河四略》著称。《筹河刍言》主要论述治河经费问题,《策河四略》分述救弊、守成、筹款、积贮等策, 是研究清后期河政的重要篇章。

黄河专志类侧重记录黄河治理的历史与现状。如车玺的《治河总考》、黄克缵的《古今疏治黄河全书》、朱国盛的《南河志》、孙承泽的《河纪》、袁清绶的《南河编年纪要》、黎士安的《豫河志》。其中,《治河总考》成书于明嘉靖年间,共4 卷。该书以时间为序,考证周定王(前606 年至前586 年)至明嘉靖二十九年(1550 年)间治河史实,还保留了不少有价值的史料,如盛应期的《为遵承明旨议处河道以通漕运以重国计事》的奏疏,鲜见他书记载。

奏牍汇编类是把治河过程中产生的奏疏、案牍等档案材料加以整理,汇编成册。有的是围绕某个具体工程所形成的奏疏和案牍的汇编,如文冲的《祥符大工奏稿》是清道光二十一年(1841 年)堵筑祥符县张家湾决口过程中文冲、王鼎、慧成、鄂顺安、朱襄等人奏稿的汇编。廖鸿荃的《中牟大工奏稿》是清道光二十三年(1843 年)堵塞中牟县九堡决口过程中麟魁、廖鸿荃、钟祥、鄂顺安等人奏疏的汇编。更多的是治河名臣有关治河类奏疏和案牍的汇编,代表性的有潘季驯的《总理河漕奏疏》、李化龙的《治河奏疏》、周堪赓的《治河奏疏》、朱之锡的《河防疏略》、靳辅的《靳文襄公奏疏》、张鹏翮的《张公奏议》、白钟山的《豫东宣防录》、裘曰修的《裘文达公奏议》等。

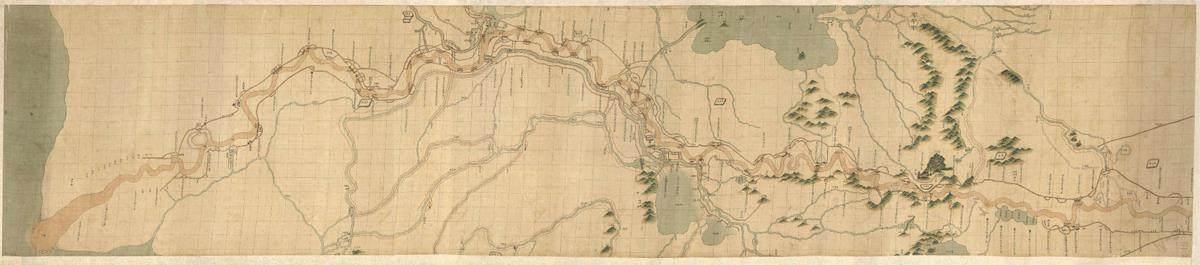

(3)图卷文献类型。即黄河治理过程中所形成的黄河工程舆图。由于文字描述不易表现位置和形态,在治河过程中,河臣往往绘图以说明河情,为制定方策服务。河臣向朝廷陈述治河主张和河工规划,以便统筹河政。传说大禹治河时就曾以河伯所赠“河图”为“治河三宝”之一,东汉王景治河时也曾运用河图。此后历朝河臣皆有绘图贴说之举。宋代由于河患频繁,“禹贡之学”盛行,出专门的“黄河图”。《宋史·河渠志》载,北宋大中祥符八年(1015 年),著作佐郎李垂上《导河形胜书》三篇和图,欲复九河故道,可惜此图未能传世。今天所能见到的最早黄河河工图是收入《治河图略》卷首的六图,乃古今黄河河道经行与治河方略,属于标准的黄河水利工程图。明清时期由于河患加剧,治河工程频繁,治黄专著增多。刘天和、潘季驯等人先后分别绘制了《黄河图说》《河防一览图》,以碑图和绘本形式表现黄河河道、水利设施等空间格局。此后,朱■的《历代黄河指掌图说》、刘鹗的《历代黄河变迁图考》、麟庆的《黄运河口古今图说》、丁显的《请复淮水故道图说》、黄玑的《山东黄河南岸十三州县迁民图说》等相继刊刻。特别是清光绪十五年(1889 年)的《三省黄河图》,是中国第一次运用近代技术实测的黄河图,黄河舆图除了以石刻、刻本或插图等形式存在外,还有一种运用中国传统画法描绘的黄河险工和实施工程的黄河舆图长卷。特别是存世的清代彩绘黄河图,数量众多,类型多样,技法纯熟,在内容和表现力上都是刻本地图无法比拟的。这是现存黄河舆图的重要组成部分。根据表现内容差异,可将传世黄河图分为全图和局部图两类。黄河全图指从河源直到入海口的黄河全程图,海内外现存10余幅。局部图以描述河南、山东、江苏等省的黄河下游区段为多。根据图幅性质和功能,又可将传世黄河图分为工程图和河道图。工程图数量最多,也最常见,系某次具体治河工程中的专门绘制。这类河工图多系南河河道总督、东河河道总督绘制进呈的奏折附图。

黄河文献价值

首先,黄河文献是古代先贤智慧的结晶,是长期治河实践经验和思想的总结,包含了各个历史时期黄河河道的地理环境、历史变迁、工程设施和治理经验等,内容丰富。这是研究各个历史阶段黄河变迁、决溢灾害、治河人物、黄河河政和河工技术等赖以借资的重要文献。其中所提到的诸多河工技术和治河理念,至今依然闪耀光彩,对黄河治理具有借鉴价值。

其次,黄河文化是中华民族的根和魂,黄河文献是黄河文化的重要组成部分,凝聚着历代黄河治理进程中所积累的科学认知和思想观念。继承和总结这批历史遗产,必将极大地弘扬中华优秀传统文化。

黄河文献的整理和研究,须坚持“以史為鉴,古为今用”的原则。近些年来,许多学者已开始这方面的整理和研究工作,一些重要的黄河典籍已经出版。特别是由水利部与河南大学等高校合作承担的《中国水利史典·黄河卷》的文献整理工程,已推出两期。第一期3卷,共300万字左右,由中国水利水电出版社出版。第二期规模同上,业已出版。这项工程极大地推动了黄河文献整理与研究工作的开展,具有引领作用和示范意义。但是,相较于数量浩瀚的黄河文献来说,这些工作只是起点,还有待政府人力和财力的更多投入,扩大整理规模,提高整理效率,推出更多质量上乘的整理文本,使内容丰富的黄河文献所蕴含的价值在新时代黄河保护治理和黄河文化的研究中得以彰显。(牛建强,河南大学黄河文明与可持续发展研究中心副主任,博士生导师,黄河文化研究会副会长)