月背征途

2023-05-30北京航天飞行控制中心

北京航天飞行控制中心

编者按:

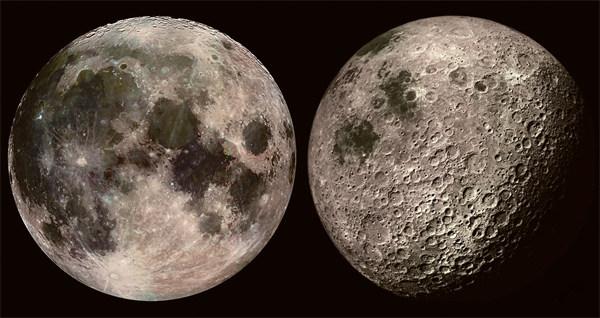

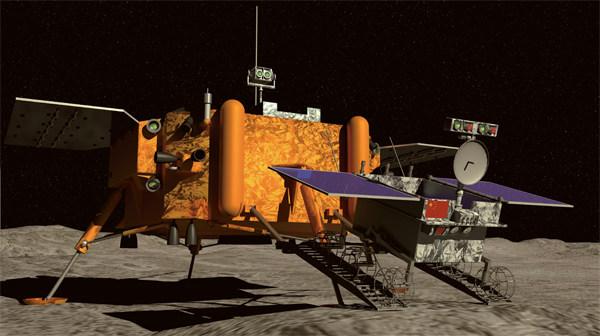

月背探測是中国航天的首个世界第一,具有巨大的科学和工程意义,是人类航天史上的重大突破。本刊从中国科学技术出版社出版的《月背征途》一书中节选部分章节,记录“玉兔二号”探测月背的精彩过程和所获得的惊人科学发现。

第一次“休眠”

2019年1月11日,举国瞩目的“嫦娥四号”“两器互拍”落下了帷幕。忙碌了一整个月昼的“玉兔二号”也要准备“休眠”度过寒冷的月夜了,驾驶员们开始着手在地形图上寻找“休眠”点,但附近能够满足“休眠”的区域比较少。在经过反复测量计算后,驾驶员们选定了一块条件较好、可满足“休眠”姿态要求的区域,作为“玉兔二号”在月背的第一个“休眠”点。从地形图上看,这也几乎是附近唯一的“休眠”区域了。

一切就绪后,驾驶员们正准备按规划实施移动,却突然发现“鹊桥”中继星的高度偏低,如果“玉兔二号”向预定“休眠”方向行驶的话,安装在“玉兔二号”前方桅杆上的定向天线可能对尾部的全向接收天线产生遮挡,这样可能会造成地面短时间内失去对“玉兔二号”的控制,这样的局面是驾驶员们绝不想看到的。

然而看看前方唯一的一块黄色区域——“休眠区域”,“玉兔二号”似乎也没有别的选择。有人提出,我们可以将竖起的桅杆放倒,这样定向天线就能够随之卧倒在“玉兔二号”上,不会对全向接收天线造成遮挡了。这样的提议让大家眼前一亮,经过测算,这个方案可行。随即飞控中心发送指令将“玉兔二号”的桅杆放倒,接着移动指令发送,“玉兔二号”又一次“低着头”走向了“休眠”点。

来到了“休眠”位置,可不代表要马上“入睡”。按照工作规划,“玉兔二号”还需要在此地进行一次转向和科学探测。毕竟这是“玉兔二号”在月背的第一次“休眠”,所以驾驶员们特别谨慎。他们对月背的月壤质地还知之甚少,虽然现在姿态满足“休眠”要求,但就怕月壤土质太松软,原地转向对地势造成破坏性的影响,导致此地不再能满足“休眠”姿态要求。大家心里都有些忐忑。在完成了科学探测后,飞控中心又控制“玉兔二号”转到了“休眠”航向,遥测显示当前姿态与预估的姿态差别不大,可满足“玉兔二号”的“休眠”姿态要求,大家悬着的心这才落下来。

1月13日3时39分,在驾驶员们的控制下,“玉兔二号”“休眠”状态设置完成,进入了月夜“休眠”模式,等待阳光将它唤醒。

在月球上种棉花

中国自古以来便是纺织大国。这次“嫦娥”登月,也带上了棉花种子,准备在月球背面种棉花,将地球生物搬上月球!

由于月球环境具有真空、微重力、强辐射、极端温差等特点,要求动植物能耐高温、抗冻,而且能够抗辐射和抗干扰。经科学分析及精挑细选,生物科普试验载荷共搭载了6种生物,分别是棉花种子、油菜种子、马铃薯种子、拟南芥种子、酵母菌和果蝇。其中,马铃薯可能是航天员未来在太空的主食之一,拟南芥、酵母菌和果蝇都是生命科学领域重要的模式生物。上述6种生物构成一个含有生产者、消费者和分解者的微型生态系统。植物产生氧气,并作为食物供其他生物消费。作为消费者的果蝇和分解者的酵母菌通过消耗氧气产生二氧化碳,供植物进行光合作用。酵母菌可以通过分解植物和果蝇废弃物而生长,并能作为果蝇的食物。

2019年1月3日23时18分40秒,“嫦娥四号”落月12.88小时时,飞控中心控制生物科普试验载荷加电。在生物科普试验载荷开机后约30分钟,飞控中心成功放水,6种生物进入月面生长发育模式。后续每隔一段时间就拍照记录下它们的图像。根据下传的遥测显示,科普载荷内部压力约1个大气压,温度在10℃~35℃,可满足生物基本生长需求。

经历了24小时焦急的等待,1月4日21时43分,在主相机视场内出现了一颗种子萌芽!整个飞控大厅沸腾了。经专家确认,生物科普试验载荷内棉花种子已经发育为胚根,在阳光的照耀下,随着时间的流逝,幼芽逐渐长大。面对这一生态奇迹,国外网友惊叹:“中国人把丝绸之路延伸到了月球!”

随“嫦娥四号”登陆月球背面的生物科普试验载荷陆续传回试验照片,显示载荷内生长出的植物嫩芽长势良好。这是在经历月球极端真空、极端温差、强辐射等严峻环境考验后,人类第一次在月面上做生物生长试验。生物科普试验载荷已初步实现人类首次月面生物试验。1月7日传回的照片显示,此次生物试验实现了在荒芜的月球上培育出第一株植物嫩芽,并随着时间的推移,成功实现人类有史以来第一片在月球上生长的绿叶,对人类之后建立月球基地提供了很好的研究基础和经验,具有重要的借鉴意义。

有惊无险的唤醒

1月29日是“玉兔二号”在月背第一次被唤醒的日子,驾驶员们早早地来到遥操作厅,目不转睛地盯着屏幕,等待“玉兔二号”传来的遥测信号。9时31分,“鹊桥”中继星完成了返向链路设置,一切准备就绪,按照估计,“玉兔二号”马上就要“醒”过来了。

然而眼巴巴地等了40多分钟,一直没有收到“玉兔二号”传回的遥测信号,驾驶员们有点坐不住了。终于,遥操作厅里响起了激动的声音:“来了,来了!”大家赶紧围上去,屏幕显示“鹊桥”中继星已经锁定“玉兔二号”的载波信号,然而遥测信号却一直没有收到,飞控中心的驾驶员们反复确认“鹊桥”中继星的状态,一切正常,为什么“玉兔”都到门口了却迟迟不敲门呢?

原来“玉兔二号”的遥测信号是以帧的方式连续传输的,“鹊桥”中继星要想正确地解出遥测信号并传给地面,必须辨认出每帧遥测的帧头在哪里。这个遥测帧头就是帧同步码,它是靠一个固定的8位同步码来做标记的,就像一列火车有1号车厢,找到它就能找到其他车厢了。

而中继星为了在有空间环境干扰导致误码较高的情况下依然能认出帧同步码,设定了一定的容错机制。很有可能是空间环境干扰导致“玉兔二号”传回的某些遥测信号长得很像这个帧同步码,导致“鹊桥”认错了帧头,无法正确解出“玉兔二号”的遥测信号。

驾驶员们根据预案,控制中继星对“玉兔二号”进行了重新锁定,然而,期待中的遥测信号还是没有出现。驾驶员们顶住压力,控制中继星对“玉兔二号”进行第二次锁定,飞控中心监视人员报告“遥测接收开始”,地面终于可以解出“玉兔二号”传回的正常遥测信号了,一个不平凡的月昼就这样开始了。

月背到底有多冷

我们知道月球上正午时有超过100℃的高温,然而月球的晚上究竟有多冷,却没有人测到过,这是因为探测器在月夜需要关闭仪器设备,进入“休眠”模式。

这次“嫦娥四号”携带了一个神秘而强大的装置——同位素电池,不仅可以在月夜散发热量为“嫦娥四号”保温,还可以输出约2瓦功率的电能,保证月夜温度计——月夜温度采集器可以在近半个月的寒冷月夜中持续工作。通过这两个“神器”,我们有望第一次探知月球背面的夜晚到底有多冷。

“两器分离”后6小时,地面发令控制月夜温度采集器加电。经过检查,月夜温度采集器状态良好,具备实施月夜温度采集的条件。随着太阳西移,寒冷的月夜即将来临,马上要进入月夜“休眠”状态了。地面发令控制供暖系统接通,等同位素热源温度低于-120℃后,再将月夜温度采集器的供电切换为同位素热源供电。

2小时后,地面又对同位素电池供电期间月夜温度采集器采集数据的下传状态进行检查确认,一切正常。等“嫦娥四号”完成“休眠”设置,月背又安静下来,月夜温度采集器就正式开始工作了,月夜温度采集器每隔15分钟采集一次月夜的温度情况,整个月夜都在兢兢业业地采集。1月31日16时43分,飞控中心控制“嫦娥四号”将月夜温度采集器的工作成果进行了下传,测量结果表明最低温度达到-190℃,这是人类历史上首次测量到月球背面的月夜温度!

突破114.8米

114.8,这个看似毫无含义的数字对“玉兔二号”的驾驶员们而言却是一个心结。6年前,“玉兔一号”在行走114.8米后控制系统发生故障,永远地停在了月球表面。38万千米之外的飞控中心遥操作大厅里时间仿佛停滞,114.8米成为当时在场的驾驶员们心中挥之不去的阴影。

6年转瞬即逝,其中一位当年的年轻驾驶员已成为遥操作型号总师,凭借丰富的驾驶经验和精湛的驾驶技术,带领着年轻的遥操作团队,圆满地完成了“玉兔二号”前期的遥操作任务。

2019年2月10日是“玉兔二号”探索月球背面的第39天。晚上9点,“玉兔二号”顺利找到“休眠”区,准备接收“休眠”指令。此时的飞控中心遥操作大厅灯火通明。经过两个月昼的连续奋战,每天不间断工作的驾驶员们已经筋疲力尽。遥测数据显示,“玉兔二号”在第二个月昼期间行驶了70.3米,累计里程达到114.5米,距离114.8米只剩下0.3米了……看到这个数字,所有人都被震动了,往昔的记忆又涌上心头。

不过,“玉兔二号”已经进入准备“休眠”姿态,如果继续行走,万一找不到合适的“休眠”点就还要费一番工夫。是就此“休眠”还是坚持突破?大家都用盼望的眼神望着6年前操作过“玉兔一号”的型号总师。很快测控系统总指挥收到了“‘玉兔二号已经行驶114.5米,请求延长测控跟踪,利用‘休眠前的时间再走一步”的请示。测控系统总指挥几乎没有任何犹豫便批复道:“同意!”并鼓励大家:“抓住契机,勇敢突破!”

驾驶员们的热情瞬间被点燃了,经过反复讨论、迭代计算、复核验证等一连串复杂的过程,1小时之内行进方案已经出炉。紧接着,驾驶员们向勇敢的“玉兔二号”发出了移动指令……这是“玉兔二号”在月背的第40天。2月11日凌晨2时20分,“玉兔二号”再次顺利移动了5.5米,两个月昼累计行驶120米,成功打破了“玉兔一号”的行驶纪录!

超越114.8米,不仅是“玉兔二号”的重大突破,更是中国探月工程中的一个里程碑。自此,“玉兔二号”前进的每一步都在刷新着历史纪录。

“玉兔”导航员

“开始导航,前方……请小心驾驶!”在地面开车时,我们对导航仪这样的温馨提示一定不会陌生,但在月球背面你知道谁为“玉兔二号”指路吗?

在飞控中心就有著这么一个重要的岗位——视觉定位与图像处理。这个岗位的人员利用月球轨道卫星拍摄的月面图像和“玉兔二号”获得的月表图像对“玉兔二号”当前的位置进行定位,并给出下一步走向何处的规划设计,堪称“玉兔导航员”。

在月背导航工作中,导航员不仅要根据科学家选定的探测目标来规划路线,还要给出选择此路的原因,更要把目光放长远,为“玉兔二号”做好长远规划,确保“玉兔二号”在月背待得更久,走得更远。

“嫦娥四号”在月背成功着陆后,导航员们第一时间报出了落月坐标,随即开启了为“玉兔二号”探索之旅保驾护航的工作。导航员们一直在琢磨的一件事就是:往哪儿走。月球上没有北斗导航,也没有地图,“嫦娥二号”拍摄的高清全月图发挥了重要作用。

由于着陆点在月球南极,为防止月球车被自己的影子遮挡住脚下的路,应向西北或东北方向行驶。在对“嫦娥四号”拍摄的月面图像和之前“嫦娥二号”拍摄的月面图像进行分析后,导航员们认为着陆点西北方向地形障碍较少,便于长期行进,最终决定一路向西出发。

导航员们同时确定了用之前“嫦娥二号”拍摄的7米分辨率全月图做长期规划、用全景相机拍摄的图像做中期规划、用导航相机拍摄的图像做当前规划的策略,共同助力“玉兔二号”挺进月球大西北。

疯狂的石头

自“玉兔二号”踏上月背的那一天起,它便肩负着一项重要的使命——揭示月球背面的奥秘。尽管“玉兔二号”自带4件探测利器,但想派上用场还需要找到合适的探测目标。然而,荒凉的月背上要么是无法抵达的撞击坑,要么是松软的月壤。现在已经是第3个月昼了,有价值的探测目标一直没有出现,科学家们有些坐不住了。

2019年3月1日,驾驶员们一如既往地筛选着“玉兔二号”下传的导航相机拍摄的照片。突然,他们的目光被一张图片吸引住了,在“玉兔二号”的前方不远处,一片碎石星罗棋布地散落在月壤之上,仿佛一盘未曾下完的棋。有一块体积较大的石头静静地躺在“棋盘”前,仿佛一颗遗失的珠宝,上面蒙着一层浅浅的月壤,与周围平坦的地形相比显得有些不同寻常。

别看这块石头从图片中看不出非凡之处,但在遍布撞击坑和松软月壤的月背,它的存在十分耐人寻味。它可能是天外飞来的陨石,代表着宇宙天体对月球的问候;也有可能是陨石撞击月背溅射出来的物质,埋藏着月幔最深处的秘密。

驾驶员们立刻与科学家团队取得了联系,科学家们的激情瞬间被点燃了,他们兴奋地喊道:“就是这块石头!石头!我们赶快探一下!”

石块是科学家眼里的珍宝,但在更了解“玉兔二号”的驾驶员眼里则是危险因素。驾驶员不光要想着如何靠近它,还要想着怎么离开,不能只是前进,还要学会后退。只有精准完成远距离探测且能退回到一个安全的“休眠”点,才是一次完整探测的结束。这是一种平衡,也是每一个驾驶员都要掌握的进退艺术。

对石块的探测需要使用“玉兔二号”上安装的红外成像光谱仪,它位于车体前方。视场最窄处只有约14厘米,中心区域8厘米,必须靠月球车的移动来调整视场的前后推移,通过车体的转动来调整视场的左右偏移。

月球上坑洼遍地,凹凸不平,每次移动都可能产生无法预测的姿态变化,要想在合适的太阳高度角和方位角下使视场对准石块,难度宛如千里穿针,实在是考验驾驶技术。红外成像光谱仪视场距离车前侧面只有约50厘米,稍有不慎月球车轮子和月球车底部就可能被月面的石块蹭坏。

然而地外天体科学探测就是如此,没有风险就没有收获,经过科学家和月面支持小组的一番商议,最终驾驶员们制订了“远处拉弓瞄准,近处停顿微调”的探测方案。先控制月球车驶向目标石块,在石块前微调航向,使视场覆盖石块。这样一旦发现情况不对,可以立刻控制“玉兔二号”原路撤回,可谓稳妥安全。

“玉兔二号”渐渐逼近石块,到达石块前的平坦位置,看上去一切顺利,但还没来得及高兴,最新下传的感知图像就让大家心里一沉。图像显示,石块前方竟然出现了两个撞击坑,坑虽然都不深,但极有可能对最后的视场调整产生意想不到的影响,使得探测功亏一篑。

两个撞击坑仿佛拦路虎一般横在“玉兔二号”和石块中间,何去何从,一时陷入僵局,“休眠”时刻又在一分一秒地迫近,科学家们开始焦躁起来。遥操作大厅里,一位来自中科院国家天文台的小伙子已经有些着急了,他不停地说:“这个石块很重要,你们可千万不能退啊。”测控系统总指挥半开玩笑地对他说:“是你们领导派你来督战的吧?别急,别急,我们一定帮你们拿下这块石头。”

月球的秘密就在眼前,谁也不想在此刻半途而废。驾驶员们拿出了两种方案:第一种是在起点原地左转弯,直行到终点后调整航向对准石块,这种方案的优点在于控制次数少,但是终点的原地转弯恰好在两个撞击坑内,最后的视场调整可能受撞击坑影响,存在无法到位的风险;第二种则是分两段行走,在一个相对平坦的中间点上原地转弯,然后调整航向对着石块直行,避免终点原地转弯,这种方案虽然控制次数多,但是比较安全。又是一次不得不做的抉择,到底该怎么办?驾驶员们和专家反复磋商,仍以安全为上,使用第二种保守方案。方案确定后,驾驶员们便开始控制“玉兔二号”按照移动策略接近石块。移动到位后,驾驶员们立即对石块进行了精确定位,开启“玉兔二号”前方的避障相机对石块区域进行成像,一块长度约18厘米的大石块在视场中特别显眼,它就是科学家团队选中的探测目标。

驾驶员们立即发送指令开始实施红外探测。然而,传回的红外图像却并未满足科学家团队的要求,因为石块只有右下角的一部分进入了红外成像光谱仪的视场,其余全部是月壤,这样会造成获得的红外光谱信息中混杂有石块和月壤的信息,无法从其中单独分析出石块的物质成分,探测结果无法令人满意。

是继续进行探测还是放弃本次探测而继续寻找探测目标?如果继续探测,那就要继续调整“玉兔二号”与石块的距离和相对位置,在当前复杂的月面环境下,没人能够为“玉兔二号”的安全打包票,无论是车底撞到石块还是“玉兔二号”陷入坑中,哪种情况都不能发生。但如果就此收手,那么前面所做的努力就会全部白费。

驾驶员们决定再试一次!他们反复研读遥测数据,对探测方案不断进行推演和分析,最终确定了控制“玉兔二号”原地转2°,再前进6.6厘米接近石块这一方案。很快方案就获得了大家的一致认可,并完成了移动指令的上注。

“转向开始,转向到位!1秒、2秒、3秒,移动到位,姿态良好!”

调度员不停地报告移动情况,驾驶员们再次控制红外成像光谱仪开机探测。平日短短的12分钟此刻分外漫长。随后图像和探测数据慢慢下传,大家终于在传回來的图像上看到红外成像光谱仪的视场被石块全部占据着,这次获得的数据堪称完美,“玉兔二号”圆满完成了第一次定点探测的任务。3次移动,4次转身,一共4.92米,我们终于解开了“月亮女神”留下的密码!

优美地转个圈

2019年3月30日,科学家们给飞控中心的驾驶员团队提出了一个颇具挑战性的任务,对“玉兔二号”周边的目标区域进行360°全方位的科学探测。这就要同时使用“玉兔二号”的两大“神器”——红外成像光谱仪和中性原子探测仪,在不同的方位角下,两大“神器”大显身手,共同揭开月球的秘密。

飞控中心的驾驶员团队首先要对周边环境进行分析,找到一块相对平坦的区域,确保在这里转圈不会存在风险,又方便“玉兔二号”对周边的目标进行探测。不要小看转这个圈,这个任务一共用了2天时间,通过8次车体转动,在8个不同的航向下两大科普载荷一次开机才完成了全部的科学探测工作。回望时,转动过程中留下的车辙让驾驶员们慨叹不已。

在月面蹭“Wi-Fi”

“玉兔二号”获取的科学数据传回地面时,除了使用自身全向天线和定向天线通过中继星下传到地面外,还可以蹭“嫦娥四号”的“Wi-Fi”,即着陆器与“玉兔二号”之间的UHF频段通信,实现返向数据下传。

这个“Wi-Fi”的传输速率可以设置,驾驶员们会根据实际情况选择“玉兔二号”与“嫦娥四号”相匹配的下传速率,确保“嫦娥四号”能够对“玉兔二号”拍摄的图像或获取的科学探测数据进行实时转发,数据到了就走,无须等待。

不要小看这样的传输方式,由于不必再转动“玉兔二号”的桅杆,调整定向天线指向中继星,所以可以一边探测一边传输,有效提高了数据下传效率,也提高了“玉兔二号”行走规划的效率。

当然,“Wi-Fi”也不是那么好蹭的,需要“玉兔二号”车体相对“嫦娥四号”的位置和姿态满足特定条件。一般要求“玉兔二号”在“嫦娥四号”西北方向,且车尾朝向“嫦娥四号”。因为对姿态和位置要求高,所以UHF信道主要用来在特定姿态下进行图像和探测数据的下传。在“玉兔二号”移动、进出测控弧段、进出月午及“休眠”唤醒等设置过程中仍须切回全向天线。

安全驾驶9条原则

“道路千万条,安全第一条”,有了驾驶“玉兔一号”的经历,遥操作团队对“玉兔二号”更是呵护有加,每一次路径规划、每一个状态确认都特别小心。

早在开展“嫦娥四号”任务前,飞控中心就组织进行了“玉兔一号”行驶过程数据复盘。“玉兔一号”定格在114.8米,我们应该吸取哪些教训呢?为了使复盘工作更加深入,飞控中心请来了探测器设计部门的月球车专家以及当年“玉兔一号”的驾驶员,共同对“玉兔一号”在月球上的每一步足迹特别是最后几步的行走过程做细致研究。最终形成以下结论性意见:一是光照对月面感知的影响较大,二是大曲率移动风险较高,三是在月面复杂路面上要能进也能退。

这些看似简单的原则正是在充满风险的月面驾驶时必须注意的。也正是这次对“玉兔一号”遥操作的复盘工作,制定了月面安全驾驶9条原则,为“玉兔二号”干得更久、走得更远打下了基础。

既然光照对月面感知的影响很大,那么为了确保路径规划前能看清楚月面地形,我们制定了相应的图像感知原则,避免由于光照原因移动方向上出现图像过曝或车体本体阴影较大的情况。若移动目标位置的地形不清晰或更换移动目标点,则需要进行重新感知,确保从当前位置到目标位置之间的地形情况清晰可见,能够为路径规划提供优质的图像信息。

“玉兔二号”在月面真实环境中的移动表现如何、月面实际地形对它的移动会产生哪些不可预知的影响、“玉兔二号”能否按照驾驶员规划的预期路径进行移动等都需要对它的实际移动效果进行评估。9条原则中的第3条是这样描述的:

每次移动后在导航点或中间点对行走效果进行评估,判断是否移动到位,可否按照原定策略及相应应急方案实施。移动未到位判断准则如下:

1.针对直线行走、原地转弯和曲线行走,地面监视判断遥测偏航角与规划结果超过5°或遥测位置与规划结果偏差超过0.5米。

2.若该站点获得的视觉定位结果与规划位置距离偏差超过移动距离的10%。

如果地面判断出现“移动未到位”的情况,就要立即停止原规划方案,进入问题排查和紧急脱困状态,必要时退回到上一站点,确保“玉兔二号”的安全。

第3条安全驾驶原则对驾驶员来说至关重要,必须作为基本原则长期坚持。

在“玉兔二号”后续一年多的行驶过程中,驾驶员们正是坚守了这9条原则才确保了“玉兔二号”在月背探险中不断奋勇前行。

第一次探坑

2019年4月28日,“玉兔二号”在暖洋洋的阳光照射下“醒”过来,由于太阳在东方升起,“玉兔二号”的车体在西侧的月面上形成了一片大大的阴影,“玉兔二号”看上去很神气,就像一位威风凛凛的武士。

驾驶员们早就注意到了在车体西侧前方有一个很新的撞击坑,尽管月球表面遍布大大小小的撞击坑,但在确保安全的情况下探索月背的月球坑,对已经在这里生活了5個月的“玉兔二号”来说还是第一次。经与科学家团队商议,驾驶员在此月昼要对这个撞击坑的月壤和溅射物进行探测。

驾驶员控制“玉兔二号”迈开大步来到撞击坑边约3米的地方,通过全景相机对科学探测区域进行了成像,撞击坑的全貌显露出来。

随后“玉兔二号”又继续向前来到撞击坑的边缘,陨石留下的“吻痕”终于近距离地呈现在大家眼前。

此时,科学家们还想再近一点对溅射物进行红外探测。越靠近坑边,碎石就越密集,它们都是对“玉兔二号”越障能力的挑战。但不入虎穴,焉得虎子?驾驶员们选择迎难而上,规划了一个小步直线移动,眼看着移动到位了,一个意想不到的情况出现了。

由于地面起伏较大,太阳落在了“玉兔二号”的太阳敏感器视场外,“玉兔二号”无法对自己的姿态进行感知了。这意味着在倒车过程中,以往一直使用的高精度制导导航与控制移动模式不能使用了。突如其来的状况并没有难倒驾驶员们,他们先是按照原计划对撞击坑的边缘和内侧使用避障相机进行成像并进行红外探测,满足科学家们探测溅射物的要求。

随后,驾驶员们将“玉兔二号”驾驶模式由制导导航与控制移动模式切换为综合电子多电机移动模式,先让“玉兔二号”倒车回来,稳稳地后退,当“玉兔二号”太阳敏感器视场恢复到可见太阳时再重新恢复制导导航与控制移动模式,最终成功完成了月背撞击坑第一探!

放飞自我的“兔子”

在地面上实现自动驾驶是一件很难的事情,更何况在万里之外的月球背面,而这个月昼,驾驶员们将在月球背面迎接一次石破天惊的挑战——让“玉兔二号”自动驾驶。

“玉兔二号”在设计之初就已经具备了两大法宝——激光探测避障移动模式和自主规划避障移动模式,以及一个“神器”——激光点阵器。激光探测避障移动模式利用车体前端的激光点阵器的照射来判断前方地面的平坦程度,从而实现对障碍的识别和路径的选择。自主规划避障移动模式则利用避障相机的成像,分段识别路况的平整度,每0.5米进行一次重新规划,直至到达目标点。

这次驾驶员们选取了两个目的地,保证每次移动都在2米左右,按照先激光探测避障、后自主规划避障移动的方式,实施自动驾驶。

万事开头难,进行激光避障探测移动时,“玉兔二号”刚一迈步就出现了警报:“前面发现障碍,退出移动模式。”明明从相机上看着一马平川,为什么却举步维艰呢?驾驶员们通过反复对比之前避障相机拍摄的图像分析,发现图像中有车体对太阳光的反射投影,可能进入了“玉兔二号”避障相机视场而被识别成了障碍,导致无法行走。

经与探测器专家现场研究,驾驶员们立即对激光点阵提取参数做出调整,给“玉兔二号”戴上“墨镜”以过滤太阳光的干扰,终于解除警报,“玉兔二号”开始前进了。

第二次移动时驾驶员们控制“玉兔二号”切换至自主规划避障移动模式。这次就顺利许多,总计2.7米的移动距离,“玉兔二号”按照每0.5米自主判断一次的频率,经过5次规划后顺利到达目标点!

“赖床”的“兔子”

不知不觉之中,“玉兔二号”在月球背面已经工作6个月,从突破“玉兔一号”的行驶纪录到担心是不是能达到3个月的寿命期,现在驾驶员们对“玉兔二号”越来越有信心了,开始为长期月面探险做各种计划。一个新的情况出现了!驾驶员们在总结过去6个月“玉兔二号”的唤醒时间时发现,唤醒的时间在一点点推迟。特别是这个月昼,“玉兔二号”在所有人的焦急等待下足足推迟唤醒2小时,虽说最终还是“醒”来了,但到底是什么环节出现了问题?

针对这个问题,遥操作团队提取了“玉兔二号”6个月昼的预计唤醒时间、实际唤醒时间、唤醒时姿态、太阳高度角和方位角、日月距离等相关数据,查询了太阳能电池发电的相关设计报告,经过反复分析比对,“玉兔二號”“赖床”的原因终于找到了。

原来,随着“玉兔二号”在月面上工作时间变长,月-日距离也在发生改变。其实地球公转轨道并不是标准圆轨道,月-日距离也随之呈周期性变化,距离最近时有1.47亿千米,最远时有1.51亿千米,研究人员发现从第2个月昼开始,随着月-日距离逐渐增加,“唤醒”时间也一点点推迟,可这不到3%的距离变化范围是如何引起2小时偏差的呢?

原来“玉兔二号”每次自动唤醒时所需的有效光照强度是恒定的,光强与月-日距离的平方成反比,与太阳的高度角成正比,距离增加了3%,太阳高度角相应增加了约0.6°,而月面上太阳升高1°大概需要3小时,所以“玉兔二号”晚“醒”来2小时也就不足为奇了。

发现了这个奥秘之后,驾驶员将距离的修正项引入唤醒计算模型,反复迭代计算,最终将唤醒时刻偏差缩小在20分钟以内,大家都期待着下个月昼“玉兔二号”能够准时“醒”来。

车辙中隐藏的秘密

“玉兔二号”每个月“醒”来后,它的工作日程表都被驾驶员们安排得满满的,不是在进行科学探测,就是在去进行科学探测的路上,但“玉兔二号”还要经常回过头来用科学载荷探测一下自己走过月面时留下的车辙,这是为什么呢?车辙中隐藏着什么秘密吗?

原来,月球表面有一层松软的月壤,受到太阳风的长期轰击。在月球形成之后长达40多亿年间,除了小天体撞击之外,月壤从来没有被翻动过,而“玉兔二号”车轮每一次移动掀起的几厘米月壤,都揭示着隐藏了几千万年的月球秘密。

探测用的红外成像光谱仪视场极窄,最宽处只有约16厘米,几乎正好是车轮的宽度,并且红外成像光谱仪的安装位置并不是在“玉兔二号”的中轴线上,而是偏右一些,这就使得“玉兔二号”到位后必须回头并与车辙呈一个微小的角度。另外,虽然“玉兔二号”行走的路线按照规划是直线前进,但是土壤的松软度和坡度都可能让车辙产生微妙的误差,因此行走和转身的控制也必须精准无误才能保证车辙落在红外成像光谱仪的视场内。

驾驶员们根据“玉兔二号”的具体尺寸和相关参数以及红外成像光谱仪的具体参数,经过反复计算设计了转向角度,并按照这个角度进行了路径规划。“玉兔二号”按照规划路径移动完毕,随后环拍的导航相机图像显示,一条纤细的车辙稳稳地落在了红外成像光谱仪的视场内,控制精准。

获取宝贵的探测数据后,飞控中心通过“鹊桥”中继星将它们下传,然后迅速送到科学家手中,车辙中隐藏的秘密就要被科学家们揭开了。

短暂“失联”

月午期间为躲避高温,“玉兔二号”一般会“午休”,可是这个月午“玉兔二号”“睡”得并不踏实。

2019年6月4日上午8时20分,“玉兔二号”进入测控区后,值班人员发现虽然返向载波锁定,但“玉兔二号”的遥测依旧无法解析,地面和“玉兔二号”失去了联系。值班人员检查了“玉兔二号”前一晚的情况,一切正常,那“玉兔二号”到哪里去了呢?

现场人员迅速向值班总师汇报了这个情况,并与探测器系统取得了联系。经分析,最大可能是由于单粒子的干扰,使得地面和“鹊桥”中继星的信号被干扰了。

经过现场专家反复研究,决定首先对“鹊桥”中继星的对月解调器进行软复位操作,正是这个解调器承担着与“玉兔二号”通信的重要职能。两条指令发出去后,遥测还是没有恢复,所有人屏住呼吸,紧紧盯着屏幕。

突然,“玉兔二号”时间显示开始闪动,遥测恢复了!驾驶员们全面检查“玉兔二号”的状态,一切正常!刚刚紧张到凝固的空气终于开始流动了。经查,原因是测控区外单粒子击中了“鹊桥”中继星的遥测处理电路板,导致中继星对“玉兔二号”的遥测处理出现了问题。

这个月昼“玉兔二号”的短暂“失联”虽说是虚惊一场,但却提醒我们,太空环境复杂多变,要随时做好应对各种突发状况的准备,驾驶员不仅要车技一流,更要掌握机制,沉着应对。

“玉兔”终于按时“起床”了

上个月“玉兔二号”“赖床”,经过调查研究才发现原来是冤枉它了。根本原因还在于外界环境发生了变化,我们需要给它稍微调整一下“睡觉”的姿势。而这个月昼“玉兔”的唤醒就是验证驾驶员们“预言”的大好时机。

2019年6月26日,大家早早地来到飞控大厅,等待“玉兔二号”“醒”来。时间很快过了原来计算的时间,“玉兔二号”果然仍在“安睡”,丝毫没有“醒”来的迹象,但有科学精确计算方法的支持,大家也都没有了前几次的焦急,指针一点一点地向驾驶员们预计的时间转动,大家都凝神屏气盯着屏幕。

13时26分,“玉兔二号”成功唤醒,比修正后的预估时间早了14分钟,预测准确度提高到89.9%!

月面上的摄影技巧

我们日常使用的单反相机有自动曝光模式和手动曝光模式,在自动曝光模式下,相机会帮助摄影者自动调整曝光参数,拍出明暗对比合适的照片。

“玉兔二号”携带的导航相机和避障相机是高科技航天产品,不但要能准确成像还要能经受住月面白天100℃、夜晚-190℃,近300℃变化幅度的极端环境影响,相机须地面人工设置曝光参数。

由于月面没有大气散射,月背上逆光的暗区和顺光的亮区界限明显,且车体的阴影浓郁,这就要求驾驶员要像专业摄影师那样根据不同的光照条件,合理选取相机曝光时长,以达到理想的成像效果。

飞控中心遥操作团队的成员既是首个登陆月球背面的“玉兔车”的驾驶员,还是月球摄影师。没有任何可供参考的现成资料,只能通过一次次尝试积累经验数据。大家都知道这是一项必须熟练掌握的技能,因为拍摄的图片质量对路径规划的正确性至关重要,否则看不清楚的区域可能就隐藏着对“玉兔二号”造成威胁的石块和深坑。

从这个月昼开始,驾驶员们决定专门拿出些时间来练习摄影技术。方法是保持车体航向角不动时,在同一太阳高度角、方位角下选择不同的相机曝光时长进行拍摄,通过积累,建立相机参数选择数据库。每次遇到不同的光照条件就打开数据库,输入此刻的太阳高度角和方位角,系统自动将历史照片和对应的曝光参数呈现出来,驾驶员们就可以根据成像效果选择适合的曝光参数,顺利解决顺光时的高曝光区域和逆光时的暗影问题,描绘出完整地形。

看到这个摄影“神器”,驾驶员们开玩笑说:“一器在手,摄影无忧!现在,我们在月面拍摄方面也是半专业的摄影师啦!”

“科目二”考试

月球背面的路并不那么平坦,第8个月昼出发前驾驶员们就面临着一个两难的选择,眼前的撞击坑星罗棋布,是绕着走还是穿过去呢?绕着走的话路上会相对稳妥,但路程远,而且路上成像效果欠佳,很难有把握让“玉兔二号”在本月昼内走到“休眠”点。

穿过去的话,路线则短许多,但要求“玉兔二号”这一路都要跨大步走,而且面对崎岖的地形,需要“玉兔二号”像考“科目二”曲线行驶一样将撞击坑骑在身下,控制要求极高。到底该如何抉择?经过反复磋商,驾驶员们最终决定从撞击坑中间穿过,让“玉兔二号”挑战一次“科目二”。

駕驶员们从几个撞击坑中间选定了一条小路,沿途压过了几个小型的撞击坑。规划完成后,驾驶员们便将控制指令进行了上注,随后“玉兔二号”一个转身便稳稳地朝着撞击坑的间隙走去,几分钟后移动完成了。

驾驶员迫不及待地看了传回的成像图片,“玉兔二号”精确地停在了撞击坑中间,行走路径上的撞击坑完全处于两条车辙的中间,“科目二”满分!

随后,“玉兔二号”沿着规划的路径一路向西北走去,图像显示,“玉兔二号”是从山脊上走下来的,在一片撞击坑中穿行,“玉兔二号”成功翻越山脊。

发现彩色神秘物质

2019年7月28日,“玉兔二号”完成了月昼上午最后一步的行走,停在了两个撞击坑中间,并按计划完成了导航相机和全景相机拍照下传工作。20时30分,照片下传后,月昼上午的工作内容都完成了,驾驶员开始检查“玉兔二号”的工况,计划着月昼下午的工作。

就在离“玉兔二号”不远处,一个新撞击坑赫然出现,一开始这个坑并没有引起大家的特别关注,毕竟月球表面到处都是撞击坑。于是,大家继续查看全景相机的图像。

突然,一张全景照片引起了大家的注意,这张照片上显示了那个新撞击坑的内缘,大大小小的月壤块占满了整个屏幕,但在屏幕下方,却有一小堆闪着神秘光泽的胶状物质处于撞击坑的中心,形状、质地都与周围月壤明显不同。这个东西到底是什么呢?图片瞬间引起了大家的好奇,在场的人议论纷纷,却没人能给出答案。

兴奋过后,驾驶员们分头开展工作,一方面向型号总师进行汇报,另一方面与科学家团队联系。此时已是深夜,科学家们正在回家的路上,听到驾驶员们的发现后,怀疑地说:“大概是石头发的光吧,第一月昼的时候也曾出现过。”但他们还是赶紧联系值班人员确认。一小时后,驾驶员们接到科学家团队的电话回复,言语中的狂喜已经无法掩饰:“我的天!那是什么?能不能明天就开始探测!”可是月午已近,大家商议决定先对该神秘物质进行彩色成像,为月昼下午的决策收集资料。

第二天,驾驶员们对撞击坑的神秘物质实施了彩色成像,一堆形态特别、混合了深黑色和白色亮斑状神秘物质处于撞击坑的中央,在阳光的照射下散发着清冷的光芒。在灰茫茫的月壤与碎石之间,这堆物质闪着不同寻常的亮色,乍看白斑点点,细看晶亮之中又反射着彩色的光芒,它到底是什么?从哪里来的?迷人的色彩似乎暗示着它非同寻常的身世……

“玉兔二号”出月午后,就在当前点利用红外成像光谱仪进行了探测,掌握了周边月壤的数据。随后驾驶员控制“玉兔二号”向坑边行进了1.96米,对撞击坑外缘的溅射物进行了红外探测,再控制“玉兔二号”退回原点,用避障相机拍摄行走的车辙,观察车辙压过的溅射物情况,判断碎石的松软程度……为了此次探测,“玉兔二号”第一次在一天里移动了3步,创造了转入月面长期运行以来单日移动次数的新纪录!

2019年8月7日17时49分,“玉兔二号”进入“休眠”模式。月夜期间,驾驶员对探测方案进一步优化,下个月昼“玉兔二号”将带着科学家团队的殷切希望,再次踏上探索神秘物质之路。

神秘物质初探

上个月昼“玉兔二号”在月球背面的撞击坑中发现了神秘的胶状物质,这一发现让科学家和驾驶员们都兴奋不已。月夜期间,科学家们持续表达了对该物质探测的强烈需求,并设计了对照试验,选定了三个点要求进行科学探测。

飞控中心遥操作团队马不停蹄地开始进行方案设计,对撞击坑的深度和溅射物分布等都进行了仔细的测量。测量完毕,驾驶员们的脸色顿时凝重起来,这个撞击坑的深度超过了30厘米,要是“玉兔二号”进去了,极有可能卡住底盘而无法上来,因此进坑探测成为一个必须避开的选项。但是探测物质正好位于坑的正中央,按照科学家们给的坐标,想要使红外成像光谱仪的视场覆盖该物质,“玉兔二号”的前轮肯定要悬空进入坑里。坑边的月壤质地如何?会不会产生滑坡?坑边的溅射物那么多,对于航向会有什么影响?大家的心里都打起了鼓。

驾驶员们经过反复讨论,最终确定了远距离调整航向,然后直线逼近探测的方案。这个方案对于驾驶员的设计能力和控制精度都是严峻的考验。失之毫厘,谬以千里,在远处调整好航向后,谁也无法保证逼近的过程中航向不会产生偏移,万一航向有偏差,或者行走过程中被溅射物改变了航向,那么所有的努力将功亏一篑。

计划排定后,月昼也如期而至。驾驶员首先让“玉兔二号”来到了探测起点,经过对撞击坑的再次探测,科学家重新提供了探测点的坐标,驾驶员经过再次精心计算和精准控制,使“玉兔二号”准确对上了探测点。

随后,驾驶员控制“玉兔二号”迈步向着探测坑前进,第一步走了28秒,“玉兔二号”来到前轮距离撞击坑几十厘米的地方,对撞击坑再次进行了探测。然后,“玉兔二号”又往前走,持续了8秒,这已经离撞击坑很近了,但根据探测成像的结果,距离探测物质的区域还有一小段距离。最后,驾驶员又小心翼翼地控制“玉兔二号”向前挪,持续了2秒,车轮的前沿已经抵达撞击坑的边缘。根据测算,红外成像光谱仪的视场已经覆盖探测物质的边缘,已经有物质进入红外成像光谱仪的探测范围。

此时车轮压出的痕迹和推出的土堆都在画面上清晰可见。“玉兔二号”已经到达安全行驶的边界,不能再往前了。驾驶员们完成探测后,控制“玉兔二号”后退到了月午点,月昼的科学探测暂告一段落。

再探神秘物质

月午期间,科学家对上午取得的探测数据进行了分析,大家都翘首以盼,但得出的结论却令人泄气。虽然探测物质已经进入了红外成像光谱仪的视场,但由于物质自身的阴影较多,导致未能分析出物质成分,上午的探测最终铩羽而归。

经过这一番探索,大家多少有些沮丧,费这么大劲,还是没有达到科学家的要求,他们申请下午继续对该物质进行探测。但是此时距离出月午只有两天半的时间,科学家们认为上午的探测将光照和路径情况已经摸得很清楚了,再往前走10厘米应该就能轻松拿到数据。

但是驾驶员们知道,现实远比想象严峻得多。下午太阳的位置变了,如果原路返回,太阳敏感器将全程失去作用,所以这个方案是不可行的。要想在下午实施探测,必须换个位置和方向重新开始,所有的方案也必须重新设计,而且由于月昼下午需要实施“休眠”,可探测的时间比上午更短,所有的工作必须精简压缩。就剩一个周末,方案必须在半天之内拿出来。测量、设计、定位、投影、复核、准备控制数据……

月午结束后,“玉兔二号”就快马加鞭地开始了下午的探测之旅。按照规划,第一步“玉兔二号”需要转向80°,这是一个已经进行了上百次的平常操作,但这次转向却只实施了很短的时间就结束了。驾驶员们多方查证后发现,在转向指令发出后不久,右前轮的角度超出了限制,因此判断“玉兔二号”的控制系统输入异常,实际只转了2°便中止了。这是“玉兔二号”的一种自我保护机制,防止车轮被小石子钩挂而对运动系统产生损伤,但却让地面上的驾驶员担心了半天。地面重新制订了转向参数进行上注,“玉兔二号”这次一点一点完成了预期的转向,太阳敏感器也显示可见,所有系统一切正常。

解决了转向未到位后,“玉兔二号”来到了探测起点,按照预定的探测计划,“玉兔二号”调整航向后向着探测点再次进发,很快来到了同月昼上午位置差不多的坑边。根据驾驶员的核算,此时“玉兔二号”的车轮距离撞击坑边沿还有10厘米左右,但是根据测算,再走10厘米,“玉兔二号”还是无法将红外成像光谱仪的视场覆盖到探测物质,科学家要求再往前走15厘米。但这15厘米,在驾驶员的心中却是一道重要的关口,这样“玉兔二号”的前轮悬空部分就已经探入撞击坑,车轮受力的位置离坑边很近了,会不会滑坡?

所有人聚集在遥操作大厅,一轮艰难的讨论开始了,最后坚持科学探测的勇敢精神还是占了上风。驾驶员决定控制“玉兔二号”再往前走15厘米,“玉兔二号”的俯仰角变大了,红外视场看得更远了,探测物质已经进入探测区域,但是从图像上看效果仍不理想。

此时科学家们提出还需要再往前走2~4秒。驾驶员几乎本能地说“不”!按照测算,此时车轮已经探进坑了,再往前走,车轮的中心将压到坑的边缘,谁也不知道这个坑能不能受力。但已经来到这里,一个巨大的宝库就在面前,无法取得理想的探测结果恐怕将是所有人的遗憾。

飞控中心遥操作大厅里再次出现了激烈的讨论,科学家们力陈此次探测的重要意义,驾驶员们则不停地测算这样实施的结果。时间一分一秒地过去,太阳高度角越来越低,已经到了需要寻找“休眠”点的时候,月面上的阴影也越来越长,再等下去将错失探测良机。

中科院空间中心的主任也给测控通信系统总指挥打来电话,表明想探测坑底神秘物质的强烈愿望。总指挥答复:“在确保‘玉兔安全的情况下,我们一定要帮助科学家拿到需要的数据,这也是‘玉兔探索月背奥秘的使命!”

驾驶员们在经过反复计算确认后决定再移动一次!于是再次用了3秒向前移动,遥测数据表明,俯仰角和滚动角都在朝着有利于探测的方向变化,控制实施得很精准,担心的滑坡没有出现。驾驶员们立即组织感知成像和探测下传,探测的结果出来了,在红外成像光谱仪的视场中有一块探测物质,探测结果终于满足了科学家们的要求。

“世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。”这个月昼,“玉兔二号”看似凌乱繁复的步伐为月球背面的荒凉增添了诸多人气和亮色,为人们讲述着人类的探索故事。

再次揭秘神秘物质

6月15日0时54分,“玉兔二号”再次从“休眠”中自主唤醒,开始第19个月昼的科学探测工作。

月夜期間,科学家们向驾驶员们表达了希望去撞击坑进行探测的愿望,并在图像上标注出想要探测的区域。驾驶员们对光照情况、车体阴影、通信链路等情况进行了反复演算和复核,决定在这个月昼实施对胶状物质的探测。

第一天“醒”来后,“玉兔二号”便来到了预定的探测起点,然而考虑到能源的限制,朝向探测坑的航向此时无法实现功率平衡,第一天并不能实施瞄准。于是,第二天一早,驾驶员们控制“玉兔二号”转向撞击坑成像,成像后利用“虚拟规划”和视场投影技术对将要移动的路径和移动后的红外探测视场进行了模拟。

模拟结果显示,受地形影响,预期探测视场相对探测目标略偏左,于是驾驶员们控制“玉兔二号”向右侧偏7°后,再次进行“虚拟规划”和视场投影。

“虚拟规划”仿真结果表明,这次移动后的探测能够对准探测目标。于是驾驶员们控制“玉兔二号”向前移动了70.4厘米,来到坑边实施探测,探测完毕后将数据回传。探测结果显示,此次探测视场离目标已经很近了,理论上再做微调应该就能完成探测工作,但是驾驶员们从回传的图像上发现,由于太阳高度角较低,且坑内地形较为复杂,导致撞击坑内遍布阴影,即使当天再做微调,探测结果恐怕也无法令人满意,于是驾驶员们与科学家们协商后决定当天先撤退,待第二天再进行探测。

第二天一早,驾驶员们便与科学家们一同确定了移动方案,这次比上次多移动4秒,下传结果显示这次探测基本覆盖了目标,但不凑巧的是由于地形原因,视场中间依然存在一片阴影区域。科学家们提出需要再前进一步微调视场,驾驶员们却十分担心,由于太阳方位角变化,现在画面右下角存在一大片车体阴影,导致右前轮与撞击坑边缘的位置关系并不明确,谁也不知道现在离坑边有多远。更重要的是,目前这片阴影已经距离红外视场很近了,随着太阳方位角变化,这片阴影还将进一步向红外视场的位置移动,一旦红外视场被阴影覆盖,那么这个上午的探测将无法实施。

驾驶员们需要与时间赛跑,争分夺秒地确认右前轮与坑边的距离,最终与科学家们明确了前进1秒的微调方案。数据回传后,大家都出了一身冷汗,阴影几乎已经伸到了红外视场的边缘!驾驶员们在阴影的威胁下,控制这次探测取得了圆满的结果。

探测完成后,驾驶员们便控制“玉兔二号”来到了月午点。本以为月昼下午可以舒舒服服地向西北移动一步至“休眠”点,但月午期间科学家们又发来了新的探测需求,他们希望“玉兔二号”能够对探测坑西侧的溅射物进行探测。接到需求后,驾驶员们第一时间明确了探测方案,与科学家们达成共识。出月午后,驾驶员们便控制“玉兔二号”开始实施探测。

第一步要转到探测航向,驾驶员们像往常一样发送指令后便盯着遥测等转向到位。然而意外出现了,“玉兔二号”的制导导航与控制系统判断左前轮超限,只转了5°便退出了转向模式,停在了原地。先前在第9月昼的科学探测期间也出现了这个情况,驾驶员们紧急检查“玉兔二号”工况,确认一切正常,对“玉兔二号”的车轮进行回零控制后也未发现异常。

驾驶员们决定实施第二次转向控制,这次转向顺利,探测完成,科学家们如愿取得了足够的探测数据来进一步揭开撞击坑和探测物质的神秘面纱。

一波三折遇“龙潭”

上个月昼驾驶员们经过缜密计算,大胆决策,最终控制“玉兔二号”碾过深坑,登上高岗,来到安全的“休眠”点。

站在高岗上的“玉兔二号”“一览众山小”,“休眠”前“玉兔二号”对周边地形进行了感知。驾驶员们发现,“玉兔二号”北侧有一个全新的“景点”——直径约9米的大型撞击坑,坑缘西北位置还有一个“介绍牌”——直径30厘米的石块,彰显着这个撞击坑的不同寻常之处。

这个前所未见的地形引起了驾驶员们的注意,大家饶有兴趣地猜测着撞击坑的成因,最终将解谜目标锁定在这颗突兀的石头上,决定走近它,去读取其背后隐藏的故事。

驾驶员们利用“玉兔二号”的“休眠”时间,对获取的图像进行了缜密分析。“玉兔二号”距离石块20多米,最少要移动3步才能接近,可见的近处虽然没有太多深坑,但坑边的地形并不可知,只能从月面趋势图上看到一片崎岖之地。大家心里都有些不安,为此最终决定在确保“玉兔二号”安全的前提下慢慢地向撞击坑西侧绕行,逼近石块。

“玉兔二号”唤醒后,经过两步的移动,在驾驶员们的控制下对撞擊坑进行了彩色成像。

图像中幽深的撞击坑底,石块密布,隆起的坑沿在外侧形成了天然的屏障,周边散落的石块如巨石阵一样。此前,科学家们为“玉兔二号”在第三月昼探测的石块命名为“奇缘”,这次驾驶员们为这个深坑命名为“龙潭”。自古奇景多险境,“龙潭”也不虚此名。果不其然,预定目标的探测路线上石块和深坑特别多,且目标区域坡度高达12°,如果继续行驶则“玉兔二号”的安全将难以保障,无奈只能舍弃那块石块,退而求其次,继续向西北移动,待月午后对撞击坑西南侧的小石块进行探测。

月午时,驾驶员们在环拍获得的地形产品上取得了目标石块的坐标,据此计算出“玉兔二号”应该转到的位置和偏航角,确认路线安全后就可以按照设计路线对石块进行探测,并对撞击坑近距离成像了。“玉兔二号”驾驶员们经过前面20多个月昼的探测与规划,现在对这一系列流程可谓轻车熟路,移动一步便抵达了预定探测位置。经过测算,目标石块完美进入红外成像光谱仪的探测视场。

此次探测中,“玉兔二号”不仅再次获取了月球背面新生的撞击坑溅射物蕴藏的密码,而且第一次使用导航相机将一个大型撞击坑的完整地形记录了下来。此外,驾驶员们还第一次使用3D软件制图,让“龙潭”的全景得以立体地呈现在大家面前。未来的日子里,“玉兔二号”将在月背之路上一往无前,为人类科学探索乘风破浪、披荆斩棘。

(本刊节选)

〔本刊责任编辑 袁小玲〕

〔原载北京科技出版社《月背征途》〕