论毛本《三国演义》人物出场时的纪传性描写

2023-05-30吴一阳

摘 要:本文针对毛本《三国演义》的纪传性描写进行统计、概述、分析,简述人物出场纪性描写的特点与功能,总结了毛宗岗为出场人物做传的艺术构思,即通过为出场人物做传,表达其人才论、正统论、道德论的创作理念。

关键词:三国演义;毛宗岗;出场人物;纪传性描写;叙述功能

中图分类号:G634.4 文献标识码:A 文章编号:1009 — 2234(2023)01 — 0136 — 05

《三国演义》中有名有姓者有一千多人,重点描写的有四百多人,其中许多人一出场便给读者留下了深刻印象。关于《三国演义》人物的出场描写,已经有学者加以关注。谭秀艳认为,《三国演义》出场描写采用了概括叙述、概括描写、侧面烘托、奇笔描写四种手法。[1]刘晓霞将《三国演义》出场方式分为“自出”和“引出”两种,认为这两种出场方式与《三国演义》的结构、情节、人物描写密切相关,其渊源是古代的话本与戏曲。[2]在资料整理时,我们惊讶地发现,毛本《三国演义》许多人物的出场伴随着小传,我们将这种小传称之为纪传性描写。本文对毛本《三国演义》中的纪传性描写进行了统计,拟对这些纪传性描写的特点和功能进行分析,并试图总结毛本《三国演义》的艺术构思。

一、毛本《三国演义》人物出场纪传性描写的特点

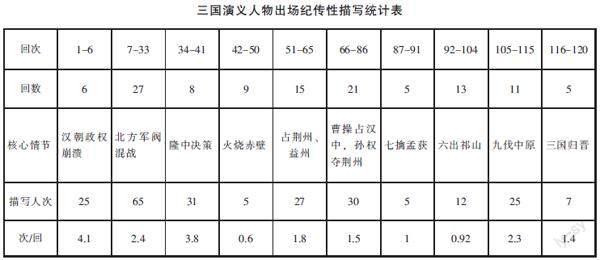

毛本《三国演义》是在明代嘉靖本《三国演义》基础之上,增删修改而来的,体现了毛宗岗个人的艺术构思。纵观全书,毛本《三国演义》总共出现了232人次纪传性描写,这些纪传性描写在进度、方式、详略、频次等层面各有特点。下面拟根据毛本《〈三国演义〉人物出场纪传性描写统计表》略作介绍。

从描写进度上来看,纪传性描写主要集中于故事情节高潮处,并且伴随着故事的不断推进,层递性展开。在三国故事的开始,汉王朝政权逐渐崩溃,纪传性描写的集中出现,为我们引出了三国的主角——魏蜀吴的创始人:曹操、刘备、孙坚,同时也为我们拉开了三国时代的序幕。纪传性描写第二集中的情节则是“隆中对决策”,这也一定程度上体现了毛宗岗的人才论与“拥刘”的思想倾向。纪传性描写同样较为集中的北方军阀混战时期,却有着另外的原因。《三国演义》在这一段描写采用了《三国志》史书传记的写作手法,减少了民间叙事的传奇性与悬念设置,压缩了情节的篇幅,使这一段情节简洁明了、剧情紧凑,从而人才出场的纪传性描寫也集中起来。而到了最后,随着三国时代逐渐落下帷幕,纪传性描写也随之减少。

在人物的出场方式上,纪传性描写分为直接叙述和间接叙述。直接叙述便是由作者直接点明其身份,重要的人物还会详细描述他的生平轶事,以达到塑造人物性格的目的。间接叙述又分为两种:“自我介绍”和“他人介绍”。这两种介绍方式具有以下两种功能,在情节发生时主动出场、发挥作用,以推动故事情节发展,如关羽、张飞、张鲁等;为了设置悬念或埋下伏笔,以待后文观测,如庞统、诸葛亮等。如此,使得文章层次丰富、回味无穷。

《三国演义》塑造了许多有血有肉的人物,而他们的出场纪传性描写也有详略之分。简略的仅仅标明姓名、字号、郡望、身份,这在纪传性描写中大部分人物都是如此,如:“且说董卓字仲颖,陇西临洮人也,官拜河东太守,自来骄傲。”[3]15详细的纪传性描写不仅标明了身份,而且还叙述了生平轶事。据统计,张角、刘备、曹操、孙坚、糜竺、孔融、许褚、郑康成、祢衡、鲁肃、曹丕、徐庶、诸葛亮、甘宁、张鲁、华歆、左慈、管辂、蔡琰、曹彰、杨修、华佗、曹睿、诸葛恪、公孙渊、钟会、邓艾这些人都有详细的纪传性描写。

拥有详传的这些人特点与功能却又不同,因而它又可以分为人物塑造型纪传性描写、历史进程型纪传性描写。人物塑造型纪传性描写最典型的就是刘备和曹操了。如:“玄德幼时,与乡中小儿戏于树下,曰:‘我为天子,当乘此车盖。’叔父刘元起奇其言,曰:‘此儿非常人也!’”[3]5“操幼时,好游猎,喜歌舞,有权谋,多机变。操有叔父,见操游荡无度,尝怒之,言于曹嵩。嵩责操,操忽心生一计,见叔父来,诈倒于地,作中风之状。叔父惊告嵩,嵩急视之,操故无恙。嵩曰:‘叔言汝中风,今已愈乎?’操曰:‘儿自来无此病;因失爱于叔父,故见罔耳。’嵩信其言。后叔父但言操过,嵩并不听。因此,操得恣意放荡。时人有桥玄者,谓操曰:‘天下将乱,非命世之才不能济。能安之者,其在君乎?’南阳何顒见操,言:‘汉室将亡,安天下者,必此人也。’汝南许劭,有知人之名。操往见之,问曰:‘我何如人?’劭不答。又问,劭曰:‘子治世之能臣,乱世之奸雄也。’操闻言大喜。”[3]9

如此,他们一个得到“自幼便大”[3]1的评价,一个得到“自幼便奸”[3]1的评价,给人留下深刻的印象。历史进程型纪传性描写的典型人物则可以以许攸和蒋干为代表。在官渡之战时,许攸截获了曹军催粮密信,告知袁绍,袁绍却疑其少时与曹操为伴,不用其谋,于是许攸便弃暗投明,投靠了曹操,泄露袁绍军情,献计火烧乌巢、水淹冀州,使正处于劣势的曹操反败为胜。如果许攸没有投靠曹操,曹操未必能赢得这场历史上著名的以少胜多的战役,作者因此特意对许攸作了介绍。如果说许攸投曹是官渡之战成功的转折点,那么蒋干中计则是曹操赤壁之战曹操失败的关键点。蒋干到周瑜处做说客却被周瑜所惑,传递了假军情,而后又把庞统这个间谍引荐给了曹操,这两次活动都推动了情节的发展。

详传的描写也体现了人物的重要性、情节功能的重要性、及其表达作者意图的重要性。曹操、刘备、孙坚等帝室人物作为三国的主角自然不必多说。而张角作为三国时代的伊始,黄巾起义颠覆汉朝政权,在情节上有如此重要的人物,详传自然要加上,鲁肃、徐庶等也是如此。祢衡与杨修的出场纪传性描写实际上是在加深毛宗岗在文章中“反曹”的倾向,左慈、管辂作为方外之人,为三国发展留下谶语,更是鲜明地表达出作者的创作意图。

纪传性描写还有频率之分,一般来说,人物纪传性描写只会出现一次,而多次出现的人物主要有两个作用,烘托和对比。诸葛亮就是典型地运用了的烘托的手法,虽然他有三次纪传性描写,但他最先出现却是在此之前,刘玄德初见司马徽时司马徽仅提及卧龙名号留下悬念,而后再一一引出,先有元直走马荐诸葛,再有司马徽再荐名士,后有玄德三顾茅庐,得见孔明,如此环环相扣、层层递进,吊足了读者胃口,孔明才华的经天纬地也已深入人心,堪称绝妙。华佗的纪传性描写在《三国演义》中总共出現3次,第一次出现是为了治疗孙策部下周泰,第二次出现是仰慕关羽的英勇神武而特来医治,第三次出现讲述了华佗的生平轶事,旨在表现华佗的医术之妙世间罕有,而曹操却疑其害己,而将其斩杀,通过对比的手法写出关云长的勇敢和儒雅,曹操的多疑和残忍。

二、毛本《三国演义》人物出场纪传性描写的功能

毛宗岗在人物出场纪传性描写后,往往会用夹评的形式下判语。如:“百忙中忽补叙刘婉善相,是闲笔,却又是紧笔。”[3]369“百忙中忽接叙华歆生平,极似闲笔,却不是闲笔。”[3]822这样的评语旨在强调,出场人物的纪传性描写暗藏玄机。他在毋丘俭小传后指出:“以其能讨贼,故存其官,并书其地、书其字。”[3]1339这表明了出场人物的纪传性描写蕴含作者的价值判断。我们对所有出场人物的纪传性描写做全面分析后发现,毛本《三国演义》从人才论、正统论、道德论三个层面呈现了这些人物的纪传性描写的叙事功能。

说到底,三国的兴衰是人才的较量,毛宗岗为相关出场人物做传,实际上体现了他的人才观。毛宗岗在《〈三国演义〉读法》中指出:“古史甚多,而人独贪看《三国志》者,以古今人才之聚未有盛于三国者也。观才与不才敌,不奇;观才与才敌,则奇。观才与才敌,而一才又遇众才之匹,不奇;观才与才敌,而众才尤让一才之盛,则更奇。吾以为三国有三奇,可称三绝:诸葛孔明一绝也,关云长一绝也,曹操亦一绝也……三国之有三绝固已,然吾自三绝而外,更遍观乎三国之前、三国之后,问有运筹帷幄如徐庶、庞统者乎?问有行军用兵如周瑜、陆逊、司马懿者乎?……入邓林而选名材,游玄圃而见积玉,收不胜收,接不暇接,吾于三国有观止之叹矣。”[4]5-7毛宗岗这一段话赞美了三国人才之盛,一一罗列了他心中《三国演义》最重要的人才。仔细阅读毛本《三国演义》,我们发现,他罗列的这些人才均有纪传性描写。

秉持这样的人才观,毛宗岗给魏蜀吴晋帝室谱系做传,旨在说明帝室人才的质量决定了国家的命运。帝室人才与帝王有着直接的血缘关系,是天然的盟友,直接的利益共同体,所以会自发维护本家政权,他们与帝王的关系也很亲近,相互信任,于是重要的事务会优先考虑交给他们来处理,故帝室人才的素质重要性可见一斑。不仅是帝室人才的素质很重要,帝王个人的素质也很重要,殊不见怀帝刘禅拱手让天下于人,甚至还乐不思蜀,毫无心肝。蜀汉以刘备兴起,以刘禅结束,刘禅六子,竟只有一人刘谌拥有气节可堪小用,究其根本就是帝室人才的无能与稀少,蜀汉二世而亡。吴国孙坚、孙策先后创业,并把基业留给了孙权,上有仁贤用能之君主,下有孙皎、孙桓、孙韶等帝室之人才加以辅佐,这段时期可谓是东吴的鼎盛时期。此后。孙亮、孙休、孙皓相继继承帝位,却是一代不如一代。废帝孙亮年幼登基,大权旁落于权臣孙綝手中,而后更是被孙綝所废;孙亮在位时还有宗室孙峻作为辅佐,孙休却是无人可用,仅仅作为傀儡罢了,当权臣孙綝死后,孙休也曾一度颁布良制,嘉惠百姓,但这对大厦将倾的东吴政权来说却是无济于事;孙休死后,东吴陷入了内忧外患之中,于是迎来了东吴的最后一任帝王,赫赫有名的暴君孙皓;孙皓在位时,昏庸暴虐,专于杀戮,多次发动战争,民不聊生,最后孙皓不得不抬着棺材出城投降。魏国前期的曹操、曹丕、曹睿都是极为优秀的人主,曹操开创基业,曹丕即位称帝,恩威并举、与民休息,曹睿在曹真、曹休等人的共同辅佐之下多次抵挡了吴、蜀的讨伐;后来,曹芳幼年即位,托孤重臣选择了司马懿和曹爽,曹爽软弱无能,于是曹芳继位之后便受司马懿桎梏,所有权力悉数归于司马氏;到了曹髦、曹奂时期就更不用说了,世人皆道“司马昭之心,路人皆知”,曹奂名为皇帝,实为傀儡,司马昭之子司马炎篡夺魏国政权,魏国灭亡。由此观之,帝室人才的质量决定了国家的命运,于是毛宗岗便给其做传。

秉持这样的人才观,毛宗岗给魏蜀吴的人才队伍做传,旨在说明人才的兴衰决定了国家的兴衰。经过统计发现,吴魏两国人才数量众多,且成批出现,而蜀国人才稀少,两相对比,如同汤汤大河与涓涓细流,相差甚远。魏国有纪传性描写的人才有43人,吴国有纪传性描写的人才有40人,而蜀国有纪传性描写的人才只有25人,吴魏人才数量远胜于蜀国。曹操精于寻找时机又知人善用,在董卓专权时,便发矫诏,募义兵,竖白旗,书“忠义”,如此便得到第一批人才:乐进、李典、夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪;随着曹操的势力壮大,曹操在兖州招贤纳士,第二批人才相互推荐而来:荀彧、荀攸、程昱、郭嘉、刘晔、满宠、吕虔、毛玠、于禁、典韦。这都是曹操人才队伍的中坚、顶尖力量,在魏国后期人才也源源不断。再说东吴孙氏,孙坚一出场便带着四名健将:程普、黄盖、韩当、祖茂;孙策借袁术兵马、征服江东时也吸纳了数位手下:朱治、吕范、周瑜、张昭、张纮、蒋钦、周泰、陈武、虞翻、董袭;孙权广纳贤士,开宾馆延接四方宾客,连年以来,文武诸臣你我相荐,得到了如下人才:阚泽、薛综、程秉、朱恒、陆绩、张温、骆统、吾桀、吕蒙、陆逊、徐盛、潘璋、丁奉、甘宁。蜀国人才数量少也是有其原因的:一是刘备起步晚,在吴魏两国已形成规模时,依旧四处投奔,只得屈身守份,以待天时;二是刘备并没有人才为兴邦之本这一观念,直到水镜先生点出他差一经天纬地之才,才寻找诸葛亮,而后也并未急切地招揽人才;三是诸葛亮事必躬亲,手下人才无磨练之地,于是人才稀少,须知火以炼金,逆境以炼人。在隆中对决策之前,刘备仅有六个人才,即关羽、张飞、赵云、孙乾、糜竺、简雍,用水镜的话来讲,皆非济世之才也,而魏吴早已有两次集体的人才纪传性描写,介绍了他们的部下,文臣武将无一不有。人才的重要性不仅体现在数量上,也体现在质量上。以赤壁之战为例,在这一情节中介绍了一批人才,诸葛亮、鲁肃、蒋干、黄盖、庞统、阚泽、刘馥,诸葛亮与鲁肃在一开始便制定了吴蜀联盟抗曹的战略,黄盖献苦肉计,阚泽献诈降计,庞统献连环计,使火烧赤壁的战术得以顺利实施;蒋干中计导致曹操错杀了足以与东吴对抗的水军将领蔡瑁、张允,曹操横槊赋诗醉杀颇有政绩且忠心耿耿的刘馥,而这也意味着曹操在赤壁之战中必然失败。由此可见,毛宗岗给这些人做传,旨在强调人才的重要性。

毛宗岗为相关人物做传还体现了他的正统观。毛宗岗指出,“读《三国志》者,当知有正统、闰运、僭国之别。正统者何?蜀汉是也。僭国者何?吴、魏是也。闰运者何?晋是也。……陈寿之志,未及辩此,余故折衷于紫阳《纲目》,而特于《演义》中附正之。”[4]4由此可知,毛宗岗是根据朱熹的《通鉴纲目》来确定正统的。何为正统?正统便是汉朝政权,汉朝覆灭,便以刘备为正统。张角兄弟三人、董卓皆为汉朝致乱之由,小说特为之作传。张角小传中还特意提及,张角得到《太平要术》后“当代天宣化,普救世人;若萌异心,必获恶报。”[3]3不可生异心、不可篡逆,这是警言,也是谶言,最终张角叛乱,为官兵所杀,这都体现了《三国演义》的正统思想。汉朝的正统性自然不必多说,而刘备的正统性,不仅来源其汉室宗亲的身份,还来源于其民本思想,毛宗岗更是通过人物的纪传性描写,极力佐证其正统性,并将其渗透到字里行间,如此便形成《三国演义》的主题——“拥刘反曹”。在出场人物的纪传性描写方面,手段有二,一是为助刘、忠刘、降刘的人物写小传,二是为反曹的人物写小传。孔融数次劝说曹操不要攻打刘备,在刘备投靠袁绍时,他劝曹操:袁绍士广民强,不宜攻打;在刘备换了一个山头投奔刘表时,孔融更是反对曹操讨伐刘表,甚至说出曹操以不仁伐至仁一定会失败这样的话,以至于惹来杀身之祸,拥刘之意图可见一斑。郑康成写信劝袁绍收留刘备,这是不符合逻辑的,刘备曾进攻袁术,间接害死袁术,作为同胞兄弟的袁绍,却在收到郑康成的信后收留了刘备,这样的逻辑漏洞,强行合理,我们也可把他看作是《三国演义》“拥刘”的体现。因为这样的原因,毛宗岗特意给他们写了小传。刘璋部下彭羕、严颜、李严、董和等人投降并迎刘备进西川,谯周甚至劝说刘璋投降。以上几人皆有纪传性描写,就是为了凸显他们“拥刘”功能上的重要性。反曹的以祢衡、吉平为典型。孔融上奏《荐祢衡表》时极力书写其才华的洋溢、品格的高尚,目的是为了突显祢正平裸衣骂曹的痛快淋漓。作为汉臣的祢衡对篡逆的曹贼自是看不过眼的,先贬其文臣武将,后以六浊骂曹:“汝不识贤愚,是眼浊也;不读诗书,是口浊也;不纳忠言,是耳浊也;不通古今,是身浊也;不容诸侯,是腹浊也;常怀篡逆,是心浊也!”[3]285此六浊便定曹操之罪,君非君,臣非臣,是为篡逆曹贼,极力突显反曹倾向。于吉平忠汉庭之义,则知其毒曹操之行,而祢衡、吉平又为曹操所杀,毛本反曹倾向与此可见一斑。

毛宗岗除了坚持正统论之外,还从道德层面对人才的品格做出判断。在这个天翻地覆的时代,良禽择木而栖,良臣择主而事,毛宗岗表示了充分的理解,然而却主张在道义上不可有所缺损。都说父子恩义,吕布认丁原为父,丁原待他如亲子,吕布却杀了丁原而去,以为进见之礼;认了董卓为父,而后又因与董卓生出间嫌,刺死了董卓;之后又接连投奔袁术、袁绍、张杨、张邈数个山头,皆待不下去便逃走了。此等不忠不义、道德败坏、品行卑劣之人,也难怪被张飞称为三姓家奴,最后曹操也因他的品行败坏没有接受他的投降。而在一开始处于同一境地的徐晃就不同,面对满庞的劝说他是这样回应的:“以臣弑主,大不义也。吾决不为。”[3]164这才是真士人也。以上两人对待旧主的态度,无一不体现了毛宗岗的忠义观与道德观。

毛宗岗为一批不忠不义的人做传,就是为了体现这一道德观。毛宗岗在华歆小传下做了如下评语:“百忙中忽接叙华歆生平,极似闲笔,却不是闲笔。”[3]822细看华歆小传,我们便可以知道这一评语的用意所在。华歆锄地见金而拾之,见乘轩者而弃书观之,管宁却怡然不动,并表达了自己的嫌恶之情,甚至割席分坐。毛宗岗指出华歆的行为“不过荣利之心未忘耳。”[3]813毛本这样为华歆做传是为了说明其以下犯上、残杀伏皇后、助曹篡位乃渊源有自。这个小传在明嘉靖本里是没有的,是毛宗岗后来加上的,单单一篇小传便将华歆其品格表现得淋漓尽致,毛宗岗的功力不可谓不深,其“极似闲笔,却不是闲笔”的评论,也彰显了他的自得之情。毛宗岗加上这一小传,又以管宁的怡然不动、终身不肯仕魏与华歆作对比,都是为了突显出华歆其人非忠义之士也。

毛宗岗为一批忠义的人做傳,更是为了体现这一道德观。尽管在毛本《三国演义》里“拥刘反曹”是主旋律,但毛宗岗也依旧坚持了他的道德观与忠义观,通过纪传性描写赞赏了魏国与刘璋手下人才的忠义。在毛宗岗看来,为臣者理应恪守本分、效忠君主,故毋丘俭、文鸯皆有小传,毛宗岗的回评也为我们揭示了其原因:“为魏臣者,安得不为魏讨贼乎?故毋丘俭之挥泪,文钦之起兵,文鸯之力战,作史者皆特书以予之。”[3]1339刘璋的手下黄权、王累、李恢、刘巴等人站在刘璋的立场上对刘备入西川表达了强烈的反对,甚至死谏刘璋,皆为忠良死节之臣,毛宗岗也一一为他们作小传。由此观之,纪传性描写的标准之一就是道德。

三、小结

本文以毛本《三国演义》中232人的小传为基础,概述了人物出场纪传性描写的特点,并对其叙事功能加以分析,认为毛宗岗为出场人物做传有三个标准,体现了他的人才论、正统论、道德论理念,表达了毛宗岗本人对人才的赞赏,对历史正统的追求,对道德的推崇。

〔参 考 文 献〕

[1]谭秀艳.谈三国演义人物出场描写艺术[J].语文天地,2006(24).

[2]刘晓霞.浅谈三国演义中的人物出场式[J].昭乌达蒙族师专学报,1993(02)(03).

[3]陈曦钟,宋祥瑞,鲁玉川.三国演义会评本[M].北京:北京大学出版社,1986.

[4]毛宗岗.读三国志法[M].载陈曦钟,宋祥瑞,鲁玉川.三国演义会评本,北京大学出版社,1986.

〔责任编辑:杨 赫〕

收稿日期:2023 — 01 — 12

作者简介:吴一阳(2003—),女,江西永丰人,学生,主要从事文学翻译及古代文学研究。