古画里藏着新年“彩蛋”

2023-05-30孟晖

孟晖

今天,我们一般是在博物馆之类的文化场合看到传统绘画,也习惯于把那些古代流传下来的宝贵遗产视为单纯的艺术品,仅从审美角度去理解。这就忽视了一些传统绘画曾经的实用性,忘记了围绕着一件作品,无论创作者还是购买者,都有着具体的目的。

台北故宫博物院藏有一幅《梅花仕女图》,有一种判断认为其是元代画家的作品。不过,从一些细节来看,它也许是某位明代画家的手笔。可惜创作者的名字没有留下来,我们无从了解画家的生平信息。但仅仅凝注画面,我们也会赞叹几百年前一位职业画家的才华、技巧与修养。因为,画面展现出一种奇异的动人之美——在怒放的梅树下,一位年轻女子亭亭玉立,她一手持着铜镜,照映自己的面容,另一手的食指点向她额间一朵五瓣梅花的花影。

这呈现的正是脍炙人口的梅花妆故事。传说,在某年的“人日”,即正月初七,南朝宋武帝的女儿寿阳公主随意卧倒在含章殿的庑檐下休息。这时,一朵梅花落下,恰好坠至公主的额头。公主惊奇地发现,这朵落花居然贴在了额头上,拂拭不去,直到三天后才被洗掉。事情传遍整个皇宫,妃嫔宫女们都觉得眉心有梅花影迹的公主实在美丽,于是纷纷效仿,用绢罗剪成小花片贴在额头,由此形成了“梅花妆”。

这个故事有种难言的浪漫。不过现代人可能会困惑,怎么就会出现如此奇异的情节呢?要理解古人编造此故事的心理,就需要了解历史上的妆容风习。

大约从南北朝起,女性当中兴起了一种热烈又绚丽的时尚——把金、红、绿等颜色的小花片贴到脸庞上,让面容更加耀眼。小花片一般由金箔、油绢、云母片、鱼鳞等做成,有时上面还添画花纹,称为花子、花钿。

如此的妆容习俗是怎样产生的呢?现有的文献中没有记录。对此,古人与我们一样好奇,希望能够寻到事情的源头。关于花钿起源的各种传说就产生了。寿阳公主的梅花妆便是其中一个充满诗意的版本。

梅花妆的故事听着似乎很神秘,其实自有内在逻辑。相传,天地初开之时,创世者——有种说法认为是女娲——第一天创造了鸡,第二天创造了狗……第七天创造了人:“一说,天地初开,以一日作鸡,七日作人。”(《太平御览》引《谈薮》注)

由此,农历正月初七在南北朝时被定为“人日”,即人类的生日。这是一个重要的节日,有隆重而华美的习俗。南朝梁代宗懔编撰的《荆楚岁时记》记载:“正月七日为人日,以七种菜为羹,剪彩为人或镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之头鬓。又造华胜以相遗。”

节日前夕,女性们要用丝绸和彩纸、金箔剪出人物的形象,称为“人胜”。节日当天,把其中一些贴在屏风上,再把另一些插到簪釵端头,簪戴在发髻上。同时,女性还要用同类材料再剪出花瓣花叶,攒成各式花朵,做成“华(花)胜”,互相馈赠。两项风俗的含义很明确:剪人形,象征着人类被创造出来,从混沌中脱颖而出;做彩花,则显示人类能够用美好的事物点缀自己,点缀生活,具有文明的特质,异于禽兽。

唐代文人李远的一首《剪彩》生动地表现了女性用剪子铰出“人胜”与各样“华胜”的灵巧:

剪彩赠相亲,银钗缀凤真。

双双衔绶鸟,两两度桥人。

叶逐金刀出,花随玉指新。

愿君千万岁,无岁不逢春。

诗中的女性凭一把剪刀,就剪出双双过桥的人儿,以及飞凤、长绶鸟、花枝等各种“华胜”。她剪了很多,不仅是为了自己簪戴,更是要遍送亲友长辈。每一件彩胜,都寄托着美好的祝福,祝愿收到的人长寿如意。这是多么巧慧与善良的人儿啊!

正是基于这些传统习俗,奇妙而柔情的想象力催生了“梅花妆”的故事。当女性们遵循前代的风俗,只知道把彩花簪到钗头时,某年“人日”,一棵立在殿檐前的梅树默默地飘下了落花,并让其中一朵落在美丽公主的额头,然后留住。久经岁月的大梅树用这种办法提示女性们,可以把彩花贴到面庞上,创造一种新的妆容形式。而女性们敏锐地理解了梅花树的启示。从此,贴花钿的风气就产生了。

梅花妆的故事散发着难以抵抗的魅力,打动了一代又一代人。以至于贴花钿的风气从元代以后虽渐渐式微,传说却始终没有被遗忘。

不过,《梅花仕女图》不仅是要表现一则迷人的传说,也是为了适应具体的生活场景。

古代上层社会的居室布置十分讲究,各种绘画作品乃是其中不可或缺的一项内容。现代人家一旦在墙面上安设好画作或照片,或许一两年甚至几年不再变动,这在古代的讲究人那里可行不通。以传统社会的细腻,富贵府邸、士大夫园林内,装饰居室的绘画得一年四季不断更换。在不同季节、不同节日张悬不同主题的画作,与岁月的流转合拍。明代专门讨论园林设计的《长物志》就有“悬画月令”一节,专门列举了与每个节日相衬的绘画主题。如除夕、元旦时悬挂福神或者古代先贤像,正月与二月则以表现春游仕女、梅花、山茶等呼唤春天的画面为宜。

仕女的葫芦耳环寓意福禄。

树畔的两簇水仙,也是春节的典型风物。

《梅花仕女图》正是一位古代职业画家非常巧妙地利用一个往昔故事,呈现了正月与二月的固定主题——春游仕女和梅。实际上,作者还利用多种细节,暗示这幅画呼应的是正月亦即春节的时令。

首先,寿阳公主梅花妆故事发生于正月初七,这就非常具体地将画中的时间定位在了春节。此外,该画的作者还在树畔填画两簇水仙,此般娇美花卉是春节时的典型风物,同样给观看者“过年”的暗示。

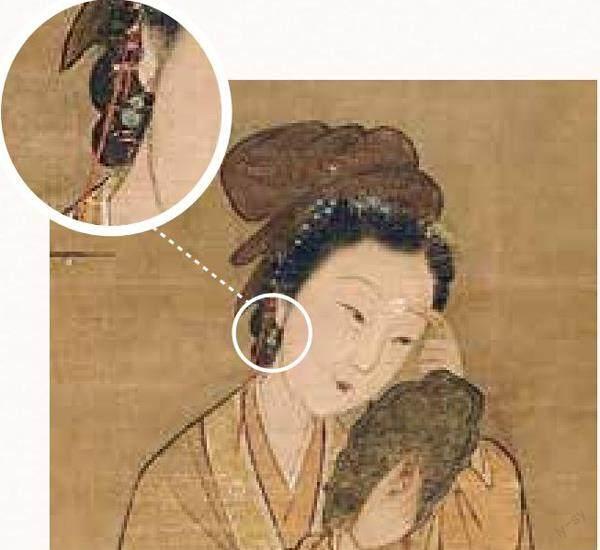

画中还有一个小细节,现代观众很难注意到,也就不容易理解创作者当初的用心——仕女的耳上挂着一只小葫芦耳环。须知,元代开始出现了小葫芦形耳坠,并且广为流行。到了明代则形成固定风俗,每年的腊月二十四日之后,女性们都会佩戴各种样式的小葫芦耳环。而无论男女,插冠、挽髻的簪钗上也都要挂个小葫芦作为垂饰。葫芦谐音“福禄”,象征长寿、多子。因此,年年岁末,大家都要佩戴小葫芦做的首饰,或者穿着带有“大吉葫芦”纹样的华衣,用以寄托祈福纳祥的心情。

可见,《梅花仕女图》的作者正是利用了当时人的习惯,不露痕迹地将辞岁的风俗引入笔下,让画中有了象征福禄长寿、子孙兴旺的元素。

梅之意义在于“占春前消息,腊后风光”(北宋王安礼《万年欢》)。花期早者在腊月将尽时即开,如宋朝李德载《早梅芳》所吟:“残腊里,早梅芳。春信报新阳。晓来枝上斗寒光。轻点寿阳妆。”因此,《梅花仕女图》中梅花与小葫芦耳环、水仙恰好在时序上一致,均从腊月下旬开始出现。由此可见作者何等的苦心设计,让笔下作品完美地符合其用场,完成其任务。

《梅花仕女图》讲述了脍炙人口的梅花妆故事。

总之,《梅花仕女图》是一幅专门在腊月下旬悬挂于室内的绘画,一直挂到正月上旬。由此可以想象,即使在一年之中最为热闹的时节,古代讲究人家的室内仍然有典雅的气氛。

报春也好,福禄也好,都是很俗气的贺岁主题,但此幅画作将这些元素不露痕迹地带入笔底,创作出的竟是一幅意境高洁的作品,让观者产生“玉人独幽”“不染纤尘”的感受。不再熟悉往时风俗的现代观众,可能无法察觉这一画作的功力、目的,只看到梅花姿清,伊人纤立,一个毫无烟火气的场景。该画作者的才情与格调,着实令人起敬。