Portal门(续)上篇*

2023-05-29舒展

舒 展

小 记

本集收录圣地亚哥朝圣之路自奥巴诺斯至纳瓦拉圣城艾斯提亚各处神舍的门。道上七站:奥巴诺斯[Obanos]、蓬特·拉·蕾娜[Puente la Reina]、曼奈鲁[Mañeru]、齐拉奥奎[Cirauqui]、洛卡[Lorca]、维亚图埃塔[Villatuerta]、艾斯提亚[Estella],都在纳瓦拉丘陵地区。

与上述路段两度结缘。2004年初次相识,或许是基于对未知的渴望以及阿拉贡群山赋予的力量和意志,行速甚健;2012年再访要从容许多,放缓每日行进速度,基本做到一站一宿,大站,如蓬特·拉·蕾娜、艾斯提亚,则拄杖数日寻访古迹。集子综合两次考察素材,增加部分神像、神舍空间序列、道路、场景等与宗教建筑乃至圣路整体有关内容,叙述方式略别于前文《Portal 门》。

资料整理过程中,从拱门圆柱直径差别造成的视觉感官差异,引申出语言表达的疑问和探索,期间比较了大小、长短、粗细、宽窄、厚薄、阔狭、起伏等多对范畴,觉得都不太合适。简单使用数字或与之相关的词汇,无法体现建筑赋予的特殊美感;而现成造型术语于艺术方面又太过专门。如何在数字理性与艺术感受之间找到合适的支点,目前尚在尝试和探索。

集子段落按路段顺序自然伸展。

上篇 奥巴诺斯至齐拉奥奎

Obanos[奥巴诺斯]

奥巴诺斯,山村,穆鲁扎拔尔下一站,与穆鲁扎拔尔和百门神舍1穆鲁扎拔尔,见《Portal 门》。百门神舍是欧纳特圣母神舍别称,欧纳特,巴斯克语意“百门”。相望。村内主要宗教建筑奉献给圣施洗者约翰[Iglesia de San Juan Bautista],矗立于村子中心,内藏与圣地亚哥朝圣相关的古老圣器——阿奎塔尼亚的圣威廉[San Guillermo]银装颅骨。现哥特式神舍建于20世纪,门前宽阔的广场上,每逢圣年,夜晚时分,村民们会表演与圣威廉有关的中世纪神秘剧2神秘剧演出时间今或有变更,故事见《纳瓦拉支道艺术人文指南》,载《新美术》2017年第12 期。。神舍主入口在西侧,有开放的前廊,哥特式尖拱,带多重退柱,柱有柱头、柱脚,柱头似有纹饰,柱脚双层,方形、简洁,形制与穆鲁扎拔尔神舍似。

Puente la Reina[蓬特·拉·蕾娜]

蓬特·拉·蕾娜,女王桥3城市以桥命名,女王桥,即西语Puente la Reina 意译。,圣地亚哥朝圣之路上重要一站,传统的双道合一地点。城市坐落在阿尔佳河[Río Arga]东岸(图1),有中世纪女王捐建的飞虹石桥跨越河流,为朝圣者提供方便。由奥巴诺斯过来的道路先遇到城市外缘的受难十字神舍[Iglesia del Crucifijo]。受难十字神舍正门南向,对面是耶路撒冷圣约翰骑士教团道院,最初,此地属耶路撒冷的圣殿骑士团,照顾西行朝圣者,圣殿骑士团被取缔后交圣约翰骑士团管理,现有神舍、修道院和朝圣旅社。

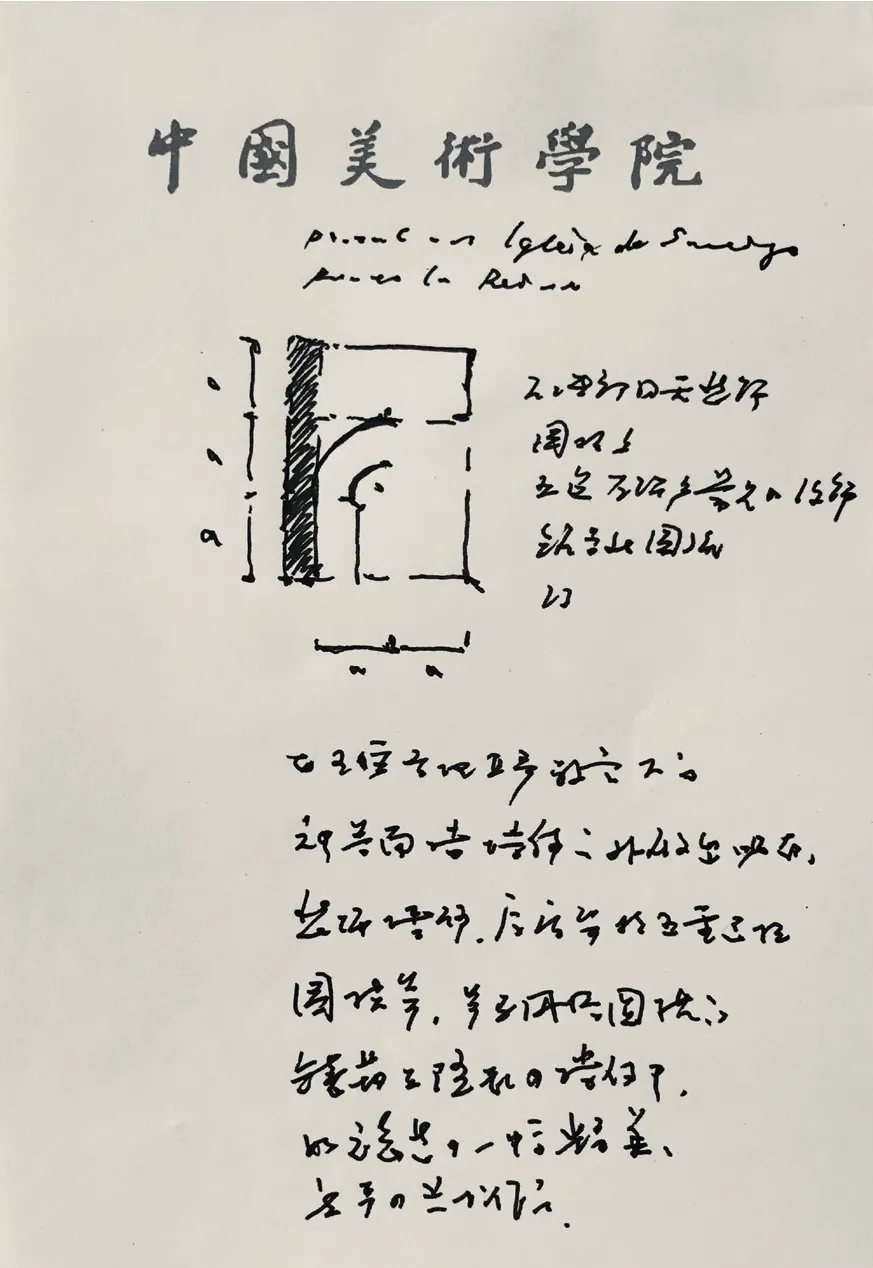

图1 蓬特·拉·蕾娜城市平面(笔者绘)

神舍正门尖拱,略偏圆形,造型质朴,装饰绮丽,这朵绽放于圣道边的十三世纪玫瑰历经岁月,犹存古风,翻越高峻的比利牛斯山脉下来,走到这里,会有一种惊叹和感动。拱门上沉淀着不同时期的修补痕迹,仿如裂谷中展现的地层断带,许多早期建筑部件,特别在柱头和圆柱部分,被保留了下来,新近替换的,如柱头上部起拱线一带,标有专门记号。拱门带多重退柱,圆柱柱头、柱身足具装饰,方柱简单无饰,柱体序列是圆柱、方柱相间,形成方形(外墙)-圆柱-方柱-圆柱-方柱-圆柱-方形(内侧门边柱)的空间节律——之前在百门神舍,其正门空间节律塑造与此相近,不过那神秘的圆形小神殿整体更为简洁。柱头,左翼正中一枚(藤蔓饰?)有劈裂,且饰形漫漶,但基本保留早期印象,其余二枚是新近增补,饰纹用双禽交颈、藤蔓(?);右翼三枚,二枚仅具石质,外侧一枚形象可辨,塑造手法与左翼正中相近,纹饰似植物性质卷曲,或镶带果实,并不清晰。立柱,左翼外柱与中柱尚可辨识,内柱较完整,纹饰是三种不同的条索;右翼内柱、中柱饰二种索带绳结,外柱损毁甚重,局部存饰,似蓟叶或莨苕属。尖拱内部富含装饰,醒目的有圣地亚哥朝圣扇贝、植物藤蔓、大叶(莨苕属?)、果实、天使、畏兽、《圣经》故事等形象。

神舍与教团道院之间由一道高大厚实的拱门联接,徒步朝圣者许多世纪来就是从这道拱门进城,礼拜神舍,再走入以神舍命名的细巷4受难十字巷[Calle del Crucifijo],细长笔直的圣道在受难十字神舍附近称作受难十字巷,到了市中心,更名为主街/主道[Calle Major]。,因朝圣而兴起的市镇结构中,最主要,也是最初的要素,是自东向西贯穿城市的圣道。往市中心方向旖旎而行,不多久,就可以望见高大如冠冕的圣地亚哥神舍钟塔。蓬特·拉·蕾娜的圣地亚哥神舍[Iglesia de Santiago],供奉朝圣者圣地亚哥[Santiago Peregrino]5“朝圣者圣地亚哥”,圣雅各/圣地亚哥三分形之一;另二分形是使徒和军神。,内饰华贵而不失单纯,上结哥特式穹顶,单一厅堂,无中柱,主入口在朝向圣道的南侧,拥有一座美丽的纳瓦拉罗马风格圆拱门(图2)。拱门带有多重退柱,阔径、细径各五支,阔细比率大致是2:1,造型匀称,分列有序,6阔径、细径:圆柱直径差别,阔径直径尺寸粗阔,细径直径尺寸细狭。“细”字在此合适,因为1:2 比例下,细径柱给人的视觉感受是比较细长;“阔”字能表达出柱身的稳重和雕塑起伏感,然而并非佳选。罗曼有如黄钟大吕,平和中正,即使柱径尺寸较大,也是雍容文雅,况且圣地亚哥神舍大门的用材和造型皆非罗马风格中偏向古拙、富含力度类型。此处用“阔”略显粗阔,“宽”失于平淡,“厚”意味尚可但行文不畅。柱列秩序,从内向外分别是:阔、细、阔、细、阔、细、阔、细、阔、细。除细柱近柱头处塑一枚人首外,柱身整体简洁无饰,柱列空间节律平和悠缓、波磔有致,仿佛女王桥下阿尔佳河沉静活泼的蓝色水流。柱头造像,现仅存依稀可辨的影,略约能推测出与《圣经》故事有关,相对清晰的在右翼近门部分,有地狱畏兽、被逐出伊甸园的亚当和夏娃。柱头上部圆拱,拥有中世纪罗马风格的庄重、单纯,拱内装饰,或是创世纪、基督幼年故事,惜多漫漶;圆拱下方特别镶嵌一道锯齿,手法吸收了南部摩尔人艺术,圣路经过路段,只在纳瓦拉地区拥有几例。造型上,拱门下部柱状序列单纯而富有节奏,上部繁若群星,锯齿更添增运动和变化,是一件庄重与活泼、繁复与单纯完美统一的艺术品。

图2 圣地亚哥神舍正门比例(笔者绘)

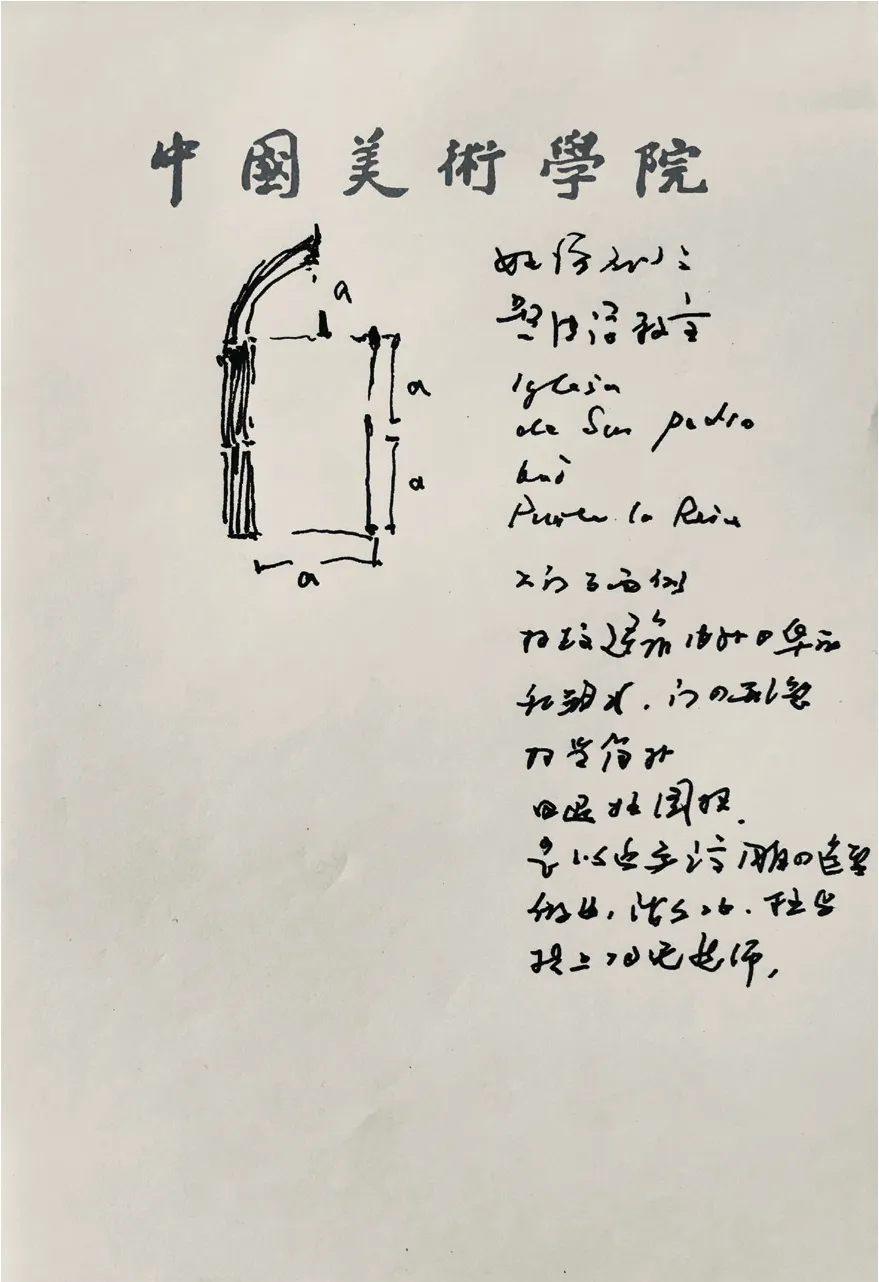

圣地亚哥神舍往西,靠近女王桥桥头,坐落着圣彼得神舍[Iglesia de San Pedro]。现存神舍是16世纪建筑,兼有巴洛克的夸张和古典的矜持。神舍主入口隐藏在桥边一条寂巷中,西向,是一座简单朴素,却又娇小的圆拱门,与建筑本身完全不同(图3)。拱门造型圆润修长,带四重退柱,整体用极浅的浮雕手法轻轻做出,洁净清澈,仅于柱头位置略做约束,舍中藏奇迹圣母像。

图3 女王桥边的圣彼得神舍正门(笔者绘)

城市南部群山中藏有阿诺忒奎隐庐[Ermita de Arnotegui],山丘海拔都不是很高,四五百米左右,荒芜,陡峭。盛夏时分,丘陵低处燥热异常,山下难得绿色葱翠,柳岸来风,小河“绿波”[Río Robo]——也就是流经百门神舍、被译作“罗布”的水流7这条有着绿色水波的小河在女王桥畔汇入阿尔佳河。——蜿蜒而至,仰望隐庐,仿若踞守山巅的堡垒。隐庐并不大,圣威廉,即附近奥巴诺斯村民扮演的中世纪神秘剧故事主角,从圣地亚哥朝圣归来后即于此隐修。现存居室是一间简单的长方形建筑,新近修葺过,门的做法如当地朴素民居。庐前平台以巨石围垒成垛墙,又添加山门,俨然院落。院外苍松兀立,山巅开阔,四顾浩渺,劲风袭来,涛声汹涌,俯瞰山下,目光伴随迅捷下山的飞鸟,倏然掠过平原、河流、细长条的城市、西去的圣道。

曼奈鲁,小村,在女王桥后。记得最初探寻圣地亚哥朝圣之路,于艾斯提亚圣墓神舍[Iglesia del Santo Sepulcro]前遇意大利道友,讲述曼奈鲁朝圣旅社对朝圣者的照顾和友爱。当年,这条路段附近的国道刚开始改造,现已建成高速,附近的自然景观也多受到搅动。

曼奈鲁村依然宁静。从蓬特·拉·蕾娜过来的圣路攀爬到高丘顶端,就可以望见山坳中本村神舍浑圆巨大的穹窿,其后是横亘天际、恍若宽幅垂瀑的白色山崖。村子本身保持着中世纪以来错落有致的结构,如一般山村神舍制度,神舍位于村中高地,周围环绕民居。2004年只是惊鸿一瞥,2012年再访,有条件详细观察和纪录,幸运的是,做测量和速写时,巧遇短暂进入神舍工作的女士,蒙她和善的默许,可以入内瞻仰。

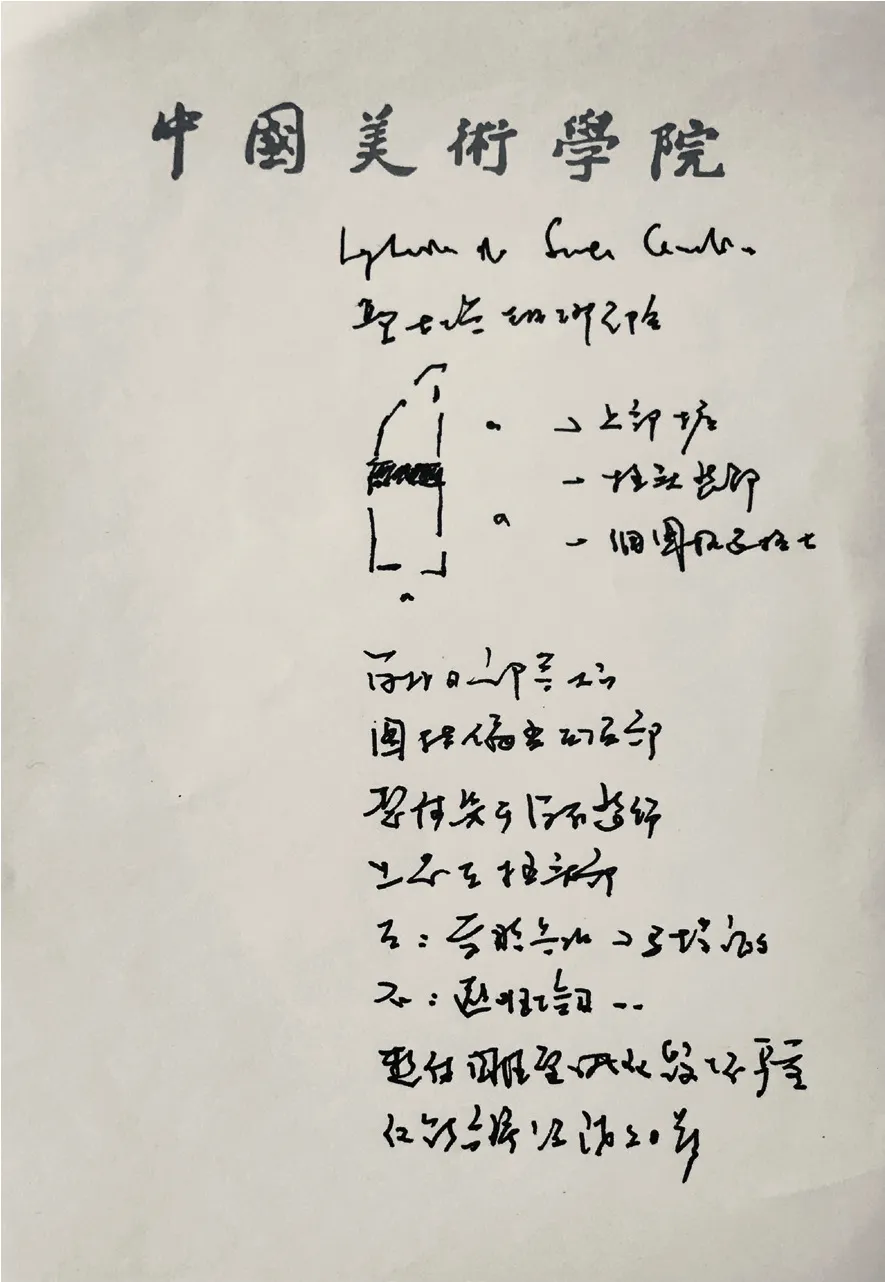

曼奈鲁的圣彼得神舍[Iglesia de San Pedro]是晚期作品,18世纪古典风格,造型夸张,令人印象深刻(图4)。从村子古井边的窄巷往神舍方向上去,随着道路的缓缓提升和巷子提供的有限视角,建筑体量造成的压力逐渐会有变化,走到近处,因后堂和耳堂间方形附属建筑遮挡,反而削减了视觉上的压迫感。神舍东侧有休息平台,站在这里观察,可以充分感受到圆柱的庞大,且因柱体与顶部、穹窿、钟塔之间比例差异和位置差距,后堂仿佛受到建筑整体挤压,向东运动——如果没有附属建筑的视觉牵掣,运动感会更强。8圆柱指后堂和南、北耳堂三支巨大、光洁、浑圆的柱体。大门南向,是古典主义的长方形,有理智的线饰,上部做出神龛,内置手执天国之钥的圣彼得石像,门前高台宽大,台上植数株合欢,正是花季。舍中素净,平面是一片张开的四叶幸运草(图5),后堂、南、北耳堂与中厅几乎等距,接近中心对称建筑尺寸,站立在跨度惊人的白色穹窿下,会产生错觉,是在山村?还是在君士坦丁堡的神圣智慧?

图4 曼奈鲁的圣彼得神舍正门(笔者绘)

Cirauqui[齐拉奥奎]

曼奈鲁村下行,经过起伏的丘陵和道路两边散布的细碎麦田、葡萄园和橄榄树林,不远处就是山丘上的齐拉奥奎。山丘不高,城市规模也不大,但很特别,传古罗马时期即有人烟。现存中古时期整体格局保持良好,城边崖岸上,环绕城市的卫墙遗迹尚在,西行路上,还有一段罗马古道、一座罗马古桥。

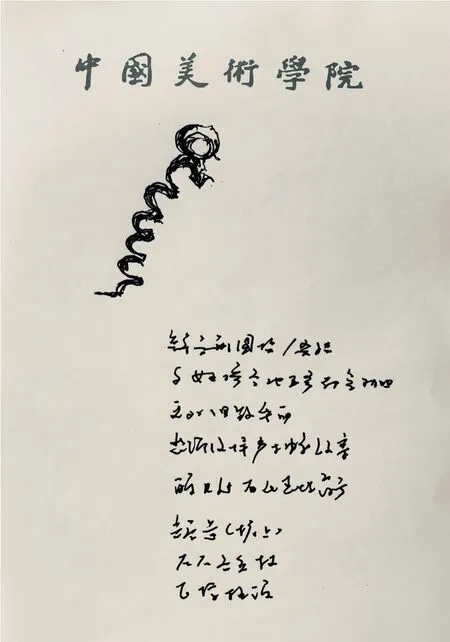

齐拉奥奎拥有的两座中世纪神舍,圣罗曼神舍[Iglesia de San Román]和圣卡塔琳娜神舍[Iglesia de Santa Catalina],都坐落在城市高处。穿过石门,循着崎岖山道可以走到至今仍在使用、奉献给圣罗曼的神舍。圣罗曼神舍基础是一个宽大的高台,台上植有三株美丽的冬青树,适逢花季,花团满树,素白如冠冕。神舍拥有一座带多重退柱的纳瓦拉罗马风格大门,9圣罗曼神舍正门八支圆柱,直径差别不大,比率约是1:1.5。此尺寸下,柱径尺寸较小的柱体并不细;反之,也并不阔。比较之下选择“宽”“略宽”,因“宽”字气度与之相应,“略宽”比“窄”字合理,“窄”字感觉狭窄,用在此处并非佳选。多重退柱柱列顺序(自内而外):宽、略宽、宽、略宽、宽、略宽、宽、略宽。装饰锯齿(图6),门拱拱形偏尖,八道长弧结成八重天穹,星曜列陈,恒定而运行有时,仿佛天籁;下方锯齿带上,左右各安放五枚塑造华丽的流线形石齿,齿下门边并联四柱,边柱柱头装饰,左翼一对四足兽,右翼一对鹰首有翼四足兽,柱头起拱线上部有人首、人、兽造像,以圆雕手法做出(图7)。整座拱门装饰繁复华丽,除局部安排具象人、兽造形及柱身无饰外,其余尖拱、柱头、柱脚、锯齿表面皆具抽象纹饰,中央束顶一列镶嵌五种圆形秘符。

图6 圣罗曼神舍门拱锯齿(笔者绘)

图7 圣罗曼神舍门柱、柱头与柱头上部(笔者绘)

圣罗曼神舍下,北巷/街[Calle del Norte]尽头,就是另一中世纪神舍,奉献给亚历山大里亚的圣卡塔琳娜。神舍雄踞城北,有古堡的雄浑与坚实,俯临断崖,山下连接东西的要道、谷地、山峦,尽收眼底。神舍建筑空间基本上是封闭的,形如团块,结构处有护壁,整体宽大、厚重、坚实,经保护性整修,不能入内拜访。圣卡塔琳娜神舍正门南向,带多重退柱,造型朴素,除柱头外几近无饰(图8)。10尖拱中心束顶一列,坐有二天使,手执乐器,二天使上、下应各有一饰,已佚。柱头上分布一连串《圣经》故事,惜大部损毁,从依稀可辨的动态推测,可能是基督幼年故事,左翼:天使报喜(已毁)、圣母往见(部分)、马槽诞生(部分);右翼:逃亡埃及(部分)、希律王与兵人(部分)。图像整体安排很别致,常见做法是利用柱头体积把图像雕刻在正侧二面,使得整条柱头带上的群雕充满起伏;在圣卡塔琳娜神舍,反而是通过削减柱头体积厚度和使用浅浮雕方式大幅减弱上述起伏,形成一个完整的、近乎绘画的平面,风化和基于其他原因的损毁使这种平面性更加强烈——当然,这座多重退柱拱门本身就像浮雕,整体纤细,绿漪春水,简淡修长。

图8 齐拉奥奎的圣卡塔琳娜神舍正门(笔者绘)

神舍三面环有民居,狭巷视线逼窄,只北翼空旷,其下缓坡可接崖岸。北坡绿草青翠,色彩缤纷:夹竹桃花的白色、水红色、深红色,玛格丽特菊的白色,大丽菊的桔黄色、深红色,天竺葵的粉色,牵牛花的蓝色,百日草的水红色和玫瑰的黄色,另有一种叶似虎耳的草花,带有星星点点的大红。

(下篇洛卡至艾斯提亚路段,待后续刊出)