“素画文殊六字菩萨一铺九身”考* 兼论不空与长安大兴善寺文殊阁的营建

2023-05-29张书彬

张书彬

一 不空三藏与大兴善寺文殊阁的营造

唐大历十二年(777)十月八日,长安大兴善寺文殊阁全部建造完成,僧人惠胜奏称“大兴善寺文殊镇国阁中。奉敕素画文殊六字菩萨一铺九身。阁内外壁上画文殊大会圣族善(菩)萨一百四身”1[唐]圆照集,《代宗朝赠司空大辨正广智三藏和上表制集》卷六《进兴善寺文殊阁内外功德数表一首(并答)》,载《大正藏》第52 册第2120 号,第857 页。该制集中保存了不空从初始奏请建造文殊阁到完工的各表书,包含大量唐代佛寺建筑的营建信息。下文简称“《不空表制集》”。据日本学者调查,日本现存《不空表制集》写本十六种,可分为九个系统,详见武内孝善,《天台宗伝来の『不空三蔵表制集』について》,载《高野山大学密教文化研究所紀要》9,1995年,第1—43页;武内孝善,《『不空三蔵表制集』の写本をめぐつて》,载《宗教研究》307,1996年,第262—263 页。,完成乃师不空三藏2关于不空三藏的研究述评,可参考杨增,《不空三藏研究述评:以肃、代两朝的活动为中心》,洪修平主编,《佛教文化研究》第四辑,江苏人民出版社,2016年,第264—296页。杨增,《不空三藏研究述评:史料检讨与早期活动》,浙江大学东亚宗教文化研究中心编,《佛教史研究》第一卷,新文丰出版公司,2017年,第389—417 页。遗愿。

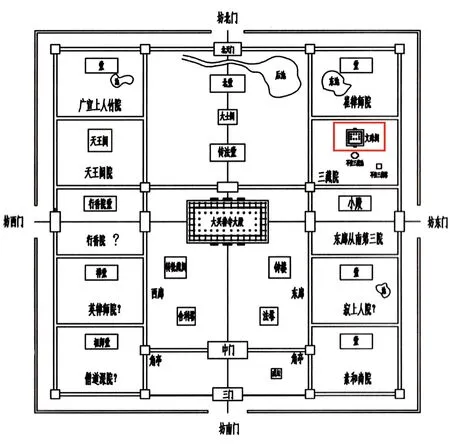

大兴善寺文殊镇国阁又名“文殊阁”,位于寺内翻经院中(图1),为大历七年(772)不空奏闻朝廷后奉敕建造的,唐代宗自任阁主,由皇室直接赞助,被赋以“镇国”之意。大兴善寺当时在“为国开灌顶道场”,是不空一脉传法度人的根本道场,3[日]圆仁著、[日]小野胜年校注,白化文等修订校注,《入唐求法巡礼行记校注》卷三,花山文艺出版社,2007年,第381 页。也是长安城中最重要的佛寺之一,代表了当时唐代佛寺建筑的最高规格,在宗教和政治活动中占有特殊地位。大历十年(775)二月,唐代宗为文殊阁赐额,同年四月,负责修建文殊阁的秀俨和慧胜上《进造文殊阁状》,汇报修建费用情况,显示工程规模之大,“都计入钱二万二千四百八十七贯九百五十文。内出代绢共计入一万三千五十二贯文(一万一千一百五十二贯文准绢四千一百一十七匹抑充二千贯文见钱入)一千八十贯五百三文。和上衣钱诸杂钱物入八千三百五十五贯四百四十七文”。4同注1 卷五《进造文殊阁状一首》,第851 页中。相关研究参考王仲尧,《唐大兴善寺不空账单:关于寺院制度建设的一则话题》,载宽旭主编,《首届大兴善寺唐密文化国际学术研讨会论文集》第一编,陕西师范大学出版社,2012年,第153—163 页;李若水,《唐长安大兴善寺文殊阁营建工程复原研究》,载《中国建筑史论汇刊》2012年第6 辑,第135—158 页。唐人赵迁《大唐故大德赠司空大辨正广智不空三藏行状》载:“(大历七年冬)大师奉造文殊阁。圣上自为阁主,贵妃、韩王、华阳公主赞之。凡出正库财约三千万数。特为修崇……(八年)冬十二月十四日,上文殊阁梁。一切费用皆是恩赐。别有赐赍,相望道路。”5赵迁,《大唐故大德赠司空大辨正广智不空三藏行状》,载《大正藏》,第50 册第2056 号,第292—294 页。大兴善寺建置沿革可参王贵祥,《唐长安靖善坊大兴善寺大殿及寺院布局初探》,载《中国建筑史论汇刊》2014年第10 辑,第61—103 页。景亚鹂、王原茵,《西安大兴善寺建置沿革与文化遗存》,载《文博》2013年第5 期,第92—96 页。

图1 王贵祥,《唐代长安大兴善寺想象性复原平面图》(出自王贵祥,《唐长安靖善坊大兴善寺大殿及寺院布局初探》,《中国建筑史论汇刊》第十辑,清华大学出版社,2014年,第101 页图29。笔者标注红色框内为文殊阁所在)

入唐求法巡礼的日僧圆仁曾于开成五年(840)十月廿九日,在大兴善寺从元郑和尚受金刚界大法,礼拜供养诸大曼荼罗,并受灌顶,画曼荼罗。6同注3,第353—354 页。开成六年(841)四月七日,圆仁日记载:“往 (长安) 大兴善寺,入灌顶道场随喜及登大圣文殊阁。”7同注3,第381 页。本文对大兴善寺文殊阁的关注即缘起于阅读日僧圆仁的记述。在进行日本比叡山延历寺文殊楼研究过程中,笔者发现圆仁对不空密法兴趣浓厚,几乎收集全部的不空译著带回国,更特将其画像“大广智不空三藏真影一纸 (苗) ”(开成五年 (840) 十月廿九日在大兴善寺绘制)带回。参访不空主持建造的五台山金阁寺和大兴善寺的经历,令圆仁印象深刻,在日记中留下较多笔墨。笔者考证,延历寺文殊楼的建造意图及其形式、供奉之文殊菩萨像应都受到大兴善寺文殊阁的影响,而非日本文献所宣称之“模五台之风”(《东塔五谷堂舍并各坊世谱·文殊楼》,载《天台宗全书》第24 册,天台宗典刊行会事务所、大藏出版株式会社,1937年,第6 页)。延历寺文殊楼内供奉的圆仁主持制作的“骑狮文殊菩萨像及眷属七尊像”之“胁侍文殊立像四躯,高各五尺三寸”(《日本三代实录》卷二十九,日本国立国会图书馆藏宽文十三年刊本,叶三),其尊格应包括僧形佛陀波利、文殊化现的大圣老人、普贤菩萨和观世音菩萨。详参张书彬,《正法与正统:五台山佛教圣地的建构及在东亚的视觉呈现》附录《圆仁入唐所见建筑样式一览表》,中国美术学院博士学位论文,2017年。

初唐时道宣《中天竺舍卫国祇洹寺图经》与《关中创立戒坛图经》中即提到祗洹寺建有“文殊师利菩萨之院”8“居士院北别有两院:西畔一院,名文殊师利菩萨之院。其门向南巷开,此大菩萨时处其此中。内有佛堂具足庄严,花池林竹天人集会,弘扬正化度脱有缘。有大钟台并有大鼓银口金面,文殊为诸菩萨说六度者鼓说六度,余法亦尔。其鼓从他化天来此供养,佛涅盘后还返天上振。声闻三千大千世界,地狱闻者离苦解脱。”参见《中天竺舍卫国祇洹寺图经》,载《大正藏》第45 册第1899 号,第885 页。此外祗洹寺尚有“大佛像院”“大梵天之院”“龙王之院”“他方菩萨之院”他方白衣菩萨之院”“菩萨十二因缘之院”等建筑。以菩萨名号专设空间仅“文殊师利菩萨之院”。“文殊师利院”9“东门之左七院(初、大梵天王院,二、维那知事院,三、大龙王院,四、居士清信长者院,五、文殊师利院,六、僧库院,七、僧戒坛)。”详见《关中创立戒坛图经》,载《大正藏》第45 册第1892 号,第811 页上。。而不空建造文殊阁的做法,可说是在中国佛教建筑史上开风气之先。经过不空的努力,唐代宗敕令天下一切僧尼寺中设文殊院,10同注1 卷三《敕置天下文殊师利菩萨院制一首》,第841 页。使得文殊院成为当时唐朝佛寺的必需规制。

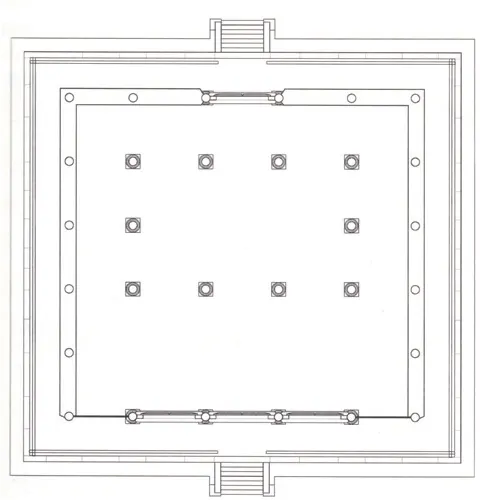

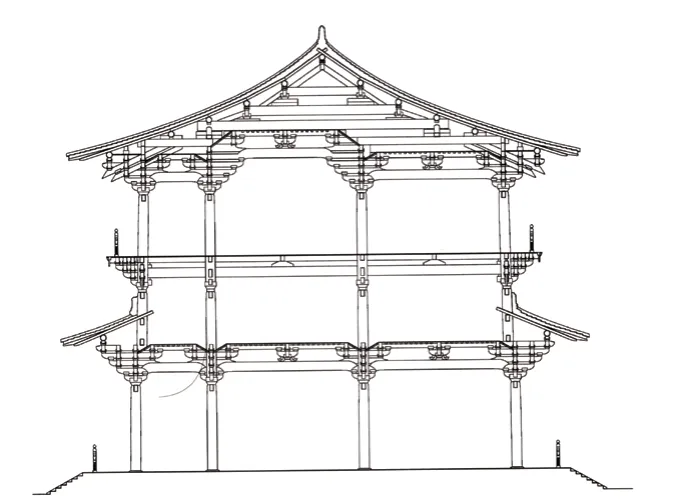

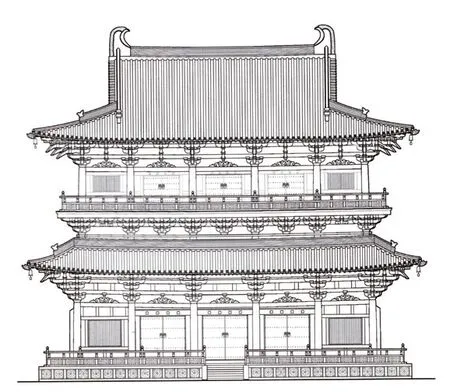

鉴于没有任何视觉材料及建筑实体的历史遗存(图2、图3),11笔者曾于2017年12月赴西安大兴善寺现场考察,现存文殊殿(与普贤殿相对)重建于20世纪80年代。殿内文殊造像为现代所塑。显然该殿的复建与唐代文献的记录相差甚远,不可相提并论。李若水依据《不空表制集》等文献、现存早期建筑实例、考古发现和图像资料对大兴善寺文殊阁的营建工程进行了复原推测研究,推知文殊阁可能为面阔进深均为五间、平面近似正方形的殿堂。具体为:“上下两层”,两层屋檐,檐角挂八枚铃铛,每檐四角。平面为矩形。地盘为金箱斗底槽形式(图4)。面阔进深均五间、十架椽,屋顶为厦两头造。明次间面阔17 尺、稍间面阔15 尺,进深各间均15 尺。柱高17尺(图5)。七铺作,上檐柱头铺作双杪双昂,补间铺作出跳;下檐柱头铺作不用昂,补间铺作不出跳。铺作下有驼峰承托的补间铺作。台基为殿阶基,石作除有彩画,应该也有雕刻的花纹装饰。小木作部分用柏木制作,包括门窗和勾栏。门为安装门钉的板门,配有门兽。墙体为泥墙,内部沙泥壁画(图6)。12详参李若水,《唐长安大兴善寺文殊阁营建工程复原研究》,载《中国建筑史论汇刊》第6 辑,2012年,第135—158 页。阁内“素画文殊六字菩萨一铺九身”,内外壁绘“文殊大会圣族菩萨一百四身”。文殊阁“下置文殊菩萨,上安梵夹之经”,下置道场“常为国转读敕赐一切经”。13同注1。

图2 西安大兴善寺文殊殿现状,笔者摄于2017年12月15日

图3 西安大兴善寺文殊殿内塑像现状,笔者摄于2017年12月15日

图4 李若水,《唐长安大兴善寺文殊阁复原平面图》(出自李若水,《唐长安大兴善寺文殊阁营建工程复原研究》,载《中国建筑史论汇刊》第6 辑,中国建筑工业出版社,2012年,第155 页图17)

图5 李若水、王贵祥,《唐长安大兴善寺文殊阁复原剖面》(同图1,第83 页图17)

图6 李若水,《唐长安大兴善寺文殊阁复原立面图》(同图4,第156 页图19)

李若水曾分析大兴善寺文殊阁营建进程,发现从敕建至完工历时四年零八个月,但内部造像和壁画绘制可能长达两年零六个月,占一半以上工期。“建筑部分,尤其是大木结构部分并非整个营建工程中耗时最多的部分,壁画装饰部分反而在整个工期中占据了相当长的一段时间。”14同注12,第138 页。此工期耗时的分析颇值关注,说明当时施工方非常重视阁内塑像和壁画的制作,要求和规格较高,耗费了大量人力和时间。

但问题在于大兴善寺文殊阁中“奉敕素画文殊六字菩萨一铺九身。阁内外壁上画文殊大会圣族善(菩)萨一百四身”,依然有颇多令人疑惑之处,特别是其中“素画”“文殊六字菩萨”“九身”“一百四身”皆未有明确之解释。

二 “文殊六字菩萨”的经典来源

“文殊六字菩萨”源自《六字神咒经》《文殊师利菩萨六字咒功能法经》《佛说陀罗尼集经》等。经典中提及了绘制六字文殊菩萨图像的具体步骤和仪轨,是为重要的指导规范,如《六字神咒经》载:

文殊师利像。莲华座上结跏趺坐。右手作说法手。左手于怀中仰着。其像身作童子形。黄金色。天衣作白色遮脐已下。余身皆露。首戴天冠身佩璎珞臂印钏等。众事庄严。左厢画观世音像。其身白银色。璎珞衣服庄严如常。坐莲华上结跏趺坐。右手执白拂。右厢画普贤菩萨像。其身金色。璎珞庄严如常。亦坐莲华座右手执白拂。于文殊上空中两边。各作一首陀会天。手执华鬘。在空云内唯现半身。手垂华鬘。于文殊像下右边。画受持咒者。右膝着地手执香炉。其文殊师利等所坐华下遍画作池水。其菩萨像两边。各画在山峰。15[唐]菩提流志译,《六字神咒经》,载《大正藏》第20 册第1180 号,第779 页。

《文殊师利菩萨六字咒功能法经》记载略简,且不知译者,其经云:

不用胶画文殊师利菩萨。于莲华上座说法之像。一切庄严具足。作童子形天衣褡左肩。于右应画作圣观自在菩萨。坐莲华座手执拂。左边应画圣普贤菩萨。像上两边虚空。于云中出咒仙手执花鬘作。画像下应画持咒人手执香炉。瞻仰文殊师利菩萨。其像四边皆应作山峰。16《文殊师利菩萨六字咒功能法经》,载《大正藏》第20 册第1179 号,第778 页中。

而《佛说陀罗尼集经》的记载与《六字神咒经》几乎一致。17[唐]阿地瞿多译,《佛说陀罗尼集经》卷六《诸大菩萨法会印咒品·文殊师利菩萨法印咒第三》,载《大正藏》第18 册第901 号,第838—839 页。此六字文殊菩萨咒曰:“唵(一)婆鸡陀那(去音)么(二)莎呵(三又本无莎呵)。”18同注17,第838 页下。依经所言,如能如法绘制六字文殊菩萨画像,并如理持咒修行,其功德殊胜无比:

所有求愿皆悉满足。除淫欲事。以外所求悉皆不违行者所愿。又法当于像前……是时文殊师利。即自现身当为说法。所有身患皆悉除愈。得菩萨地而得自在。又法当于像前……得大聪明。悉能记持一切经论。又法日日随心常诵莫忘。定受业报亦令销灭。又法若日别能诵满一百八遍。临命终时决定得见文殊师利。随心所愿皆得受生。文殊师利为欲利益诸众生故。19同注17,第839 页。

由以上佛教经典特别是《六字神咒经》的引述,可知六字文殊的具体形象(图7、图8)应为——黄金色童子身,结跏趺坐于莲花座上,右手作说法手印。左手于怀中上仰,着白色天衣,头戴天冠,佩戴璎珞臂钏等饰。六字文殊左右分别是银色身观世音像和金色身普贤像,二菩萨均结跏趺坐于莲花上,右手执白拂,佩戴璎珞等物。文殊像两侧各有一手持花鬘进行供养的首陀会天。造像组合的周边群山环绕,莲花座立于池水之中。

图7 《六字文殊菩萨》(左,出自《大正藏·图像部》卷三,图像No.44)

图8 《六字文殊菩萨》(右,出自《大正藏·图像部》卷三,第303 页)

六字文殊宣扬的是密教文殊信仰,与不空所主持道场的密教性质一致。可推知大兴善寺文殊阁一铺九身像以六字文殊为主尊,其组合配置应符合六字文殊的供养仪轨,至少包括六字文殊、观世音、普贤、两位首陀会天等。其中以童子形六字文殊为主尊,左侧观世音像,右侧普贤像。但值得注意的是,此密教六字文殊坐于水池内的莲花座上,并非乘狮。20六字文殊的形象特点在于六髻、手印(手持物),与五字(五髻)文殊骑狮像形象特征、配置和功能(修行实践等)均不同。

此外,不空于大历四年(769)奏请在天下寺院食堂中安置文殊菩萨,以普贤和观音菩萨为胁侍:

伏望自今已后,令天下食堂中于宾头卢上特置文殊师利形像以为上座……普贤观音犹执拂而为侍。声闻缘觉拥篲而居后。斯乃天竺国皆然。非僧等鄙见。仍请永为恒式。21同注1 卷二《天下寺食堂中置文殊上座制一首》,第837 页。

不空奏请在寺院食堂中安置的文殊菩萨,其胁侍“普贤观音犹执拂而为侍。声闻缘觉拥篲而居后”的奏闻与《六字神咒经》“左厢画观世音像……右手执白拂。右厢画普贤菩萨像……右手执白拂。于文殊上空中两边,各作一首陀会天,手执华鬘”几乎一致。故知寺院食堂中供奉的主尊应即六字文殊菩萨。22岩崎日出男亦认为食堂中的文殊非五台山文殊或五髻文殊像,而是六字文殊。详参岩崎日出男,《关于文殊师利菩萨院的文殊菩萨像》,李子捷译,载释妙江主编,《五台山信仰多文化、跨宗教的性格以及国际性影响力:第二届五台山研讨会论文集》,新文丰出版公司,2018年,第510—517 页。但目前尚无法得知不空在食堂中安置六字文殊的特殊意图,不排除可能是为了提升文殊至首要地位而借助于《六字神咒经》等为行事依据。

至于不空为何选用六字文殊而非五字文殊作为大兴善寺文殊阁的主尊?岩崎日出男认为首先归结于不空依照六字文殊的经典依据,请愿在全国寺院食堂中将文殊形象置于上座,从而以“普贤观音犹执拂而为侍”。其次不空所译“讲述五髻文殊菩萨的经典和仪轨是以出家修行者为对象,并非为了从王公贵族到一般大众的现世利益……五台山文殊菩萨像(骑狮文殊菩萨像)并无讲述对像容修法的经典与仪轨存在。也就是说,以五台山文殊菩萨像不能实践密教的修法”。23同注22,第512—513 页。

三 何谓“素画”

大历十二年(777)长安大兴善寺文殊阁建造完成,24此文殊阁建成之日,为唐代宗圣诞。“奉敕素画文殊六字菩萨一铺九身。阁内外壁上画文殊大会圣族善(菩)萨一百四身”。其中“文殊六字菩萨”已知源自《六字神咒经》《文殊师利菩萨六字咒功能法经》《佛说陀罗尼集经》等密教经典。但“素画”二字如何解释?

关于“素画”的含义。李若水认为,“素画”可能是指不用胶绘制在丝织物上,因为“两经(《六字神咒经》和《文殊师利菩萨六字咒功能法经》)中都特别要求这一图像要绘制在不断缕的桢或毡上,同时要求颜料中不得用胶”。25同注12,第153 页。岩崎日出男同样认为“素画”是指不用胶在绢布上绘制的图像。他在《关于文殊师利菩萨院的文殊菩萨像》26同注22,第510—517 页。第四节“文殊菩萨的造像图画中的‘素画’或‘素’的意义”进行专门讨论,通过“一铺”的记载,推测“该图像为在绢布上描绘的绘画。应当可以将其理解为用白色描绘的文殊菩萨像……‘素画’可解释为‘白描’”。27同注22,第515 页。但随后通过《六字神咒经》的描述,认为“在六字文殊像的绘制过程中,彩色画法被运用,‘素’并非意味着白描,也并非以白色描绘的文殊菩萨像。由此可见,在解释于白绢作画的时候,使用‘素’字并不一定存在着特别的理由”。28同注22,第516 页。在该文注释17 中,他结合六字文殊的作画法另外推测“指的是不用胶来绘制的文殊菩萨像。‘素’字意味着不用胶来作画”。29同注22,第516 页。两位学者提出的“素画”解释比较新颖值得关注,但似乎尚无法令人信服。

“素画”二字,在中古文献中可多见,其含义一般有三种:一是指白描画或用白描方式作画;二是通塑画,指塑绘的图像或用塑绘方式造像;三指绢画。30参考姚崇新,《晚唐五代敦煌及其周边地区的祆教艺术及其表现形式再考察》,载《龟兹学研究》2012年第5 辑,第518—524 页。古代金石文献一般认为,“素”通“塐”“塑”。如钱大昕在《潜研堂金石跋尾》卷八《青莲寺碑》跋文中指出:“碑有‘素画弥勒佛’之语。按《说文》无‘塑’字,唐宋碑刻或作‘塐’,亦俗,不若作‘素’之为得也。”31《石刻史料新编》第1 辑第25 册,新文丰出版公司,1982年,第18836 页。《金石萃编》卷五三《岱岳观碑》王昶跋文亦云:“‘造素象’者,‘素’与‘塐’、‘塑’通用。”32[清]王昶,《金石萃编》,中国书店,1985年影印扫叶山房本。

学术史上比较受关注的是关于敦煌写本S.367《沙州伊州地志》残卷“伊州”条下载“火祆庙中有素书形象无数”中“素书”二字的讨论。因该写本有明确纪年,写于唐光启元年(885),33该写本尾题“光启元年十二月廿五日,张大庆因灵州安慰使副大夫等来至州,于副使边写得此文书记”等字,显示写本的纪年。录文据余欣,《神道人心:唐宋之际敦煌民生宗教社会史研究》,中华书局,2006年,第153—154 页。是关于入华祆教传播的重要史料,受到祆教研究者的关注。神田喜一郎最早于1940年提出“素书”可能是“素画”之误,因“書”与“畫”繁体字形接近,“素”通“塑”。故“素书”应为“素画”,即“塑画”。34[日]神田喜一郎,《素画に就いて》,载《东洋史研究》1940年第5 卷第3 号。该问题掀起学界颇多论争至今悬而未决,如羽田亨、那波利贞、韦利[A.Waley]、饶宗颐、姜伯勤、林梅村、张小贵、荣新江等人对于其中“素书”(或“素画”)二字到底指的是白描画还是彩绘塑像,观点不一。35姚崇新对伊吾“素书”“素画”的讨论进行细致的学术史梳理,详见注30,第513—515 页。此外虽尚有多人对此展开讨论,多未脱出前人窠臼:如白雪涛、杨军辉,《敦煌遗书所见“素像”考》,载《敦煌研究》2010年第4 期,第109—112 页。王惠民,《关于〈敦煌遗书所见“素像”考〉一文的异议》,载《敦煌研究》2011年第5期,第123—124页。张文冠,《敦煌文献所见“素像”考辨》,载《敦煌研究》2011年第5 期,第87—89 页。王启涛,《敦煌文献“素书”新考》,载《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2016年第4 期,第189—192 页。等等。

在敦煌文献和画史中也有不少使用“素”“画”之处,例如:大历十一年(776)《大唐陇西李府君修功德记》:

素涅盘像一铺,如意轮菩萨、不空羂索菩萨各一铺。画《报恩》《天请问》《普贤菩萨》……等变各一铺。36录文据李永宁,《敦煌莫高窟碑文录及有关问题(一)》,载《敦煌研究》1992年第2 期,第65 页。张氏归义军时期《张氏功德记》(S.6161+S.3329+S.6973+P.2762):龛内素释迦牟尼像并侍从一铺,四壁图诸经变相一十六铺。37录文据郑炳林,《敦煌地理文书汇辑校注》,甘肃教育出版社,1989年,第130 页。

由此可知,在中国古代文献提及“素画”“素……画”“素……图”时,往往两个字皆表不同意思,不能简单将二字作为一词来理解。即便是在“素……一铺”时亦应作为动词“塑”而非形容词来理解。又如在《历代名画记》“卷第九·唐朝上”:“僧金刚三藏,狮子国人。善西域佛像,运笔持重,非常画可拟。东京广福寺木塔下素像,皆三藏起样。”38[唐]张彦远撰,毕斐点校,《明嘉靖刻本历代名画记》(上),中国美术学院出版社,2018年,第203 页。提及“素像”,若理解为“白画”“白描”,则与后文“起样”文义上有冲突,亦应指“塑像”。

回到本文讨论的《不空表制集》卷六《进兴善寺文殊阁内外功德数表一首(并答)》:“大兴善寺文殊镇国阁中。奉敕素画文殊六字菩萨一铺九身。阁内外壁上画文殊大会圣族善(菩)萨一百四身。今并成就……但冀凭文殊法力。上答洪恩。其所画素大圣福田。谨因降诞吉辰。”这段文字将“素画……一铺”与“画……身”并列使用,是有意将“素画”和“画”分开看待,显然不可将此处“素画”理解为白描画,即“素画”不等于“画”。

此外,《不空表制集》卷三《敕置天下文殊师利菩萨院制一首》:“敕京城及天下僧尼寺内。各简一胜处。置大圣文殊师利菩萨院。仍各委本州府长官即句当修葺。并素文殊像装饰彩画功毕。各画图其状闻奏。不得更于寺外别造。”39同注10。以及不空谢表《谢敕置天下寺文殊院表一首(并答)》:“沙门不空言:伏见今月十六日特敕。京城及天下僧尼寺内各简一胜处,置大圣文殊师利菩萨院,并素文殊像装饰彩画者。不空闻。惟圣作法,其德动天。泽润生灵,悬之日月。不空诚欢诚荷载忻载跃……建文殊真容。使普天瞻仰。”40同注10。《不空表制集》卷三这则敕令和卷六的记述在同一上下文中:卷三《敕置天下文殊师利菩萨院制一首》皇帝敕令建设大圣文殊师利菩萨院,并“素文殊像装饰彩画”;而卷六《进兴善寺文殊阁内外功德数表一首(并答)》则为答复敕令,大兴善寺文殊镇国阁已建设好,并“素画文殊六字菩萨一铺九身。阁内外壁上画文殊大会圣族善(菩)萨一百四身”。两处皆用“素”字,应为同一义。41岩崎日出男也注意到“素文殊像装饰彩画”和“素画文殊六字菩萨”的关联,认为“为了表示其像容而付以‘素画’或‘素’字”,并由此推断“两者通过‘素’字有着共通性,文殊师利菩萨院的文殊菩萨像有可能也是六字文殊菩萨”。详参注22,第514、517 页。而古正美则认为不空将唐代宗敕令全国寺院文殊院所言“使普天瞻仰”的“文殊真容”,与《文殊佛刹庄严经》中所载的“虚空王”的文殊佛王面貌一致,都是唐代宗以文殊佛王的面貌统治天下的文字记载。甚至她“非常确定,不空在《表》中所言的‘文殊真容’或代宗《制》中所言的‘素文殊像装饰彩画者’,都是指代宗的文殊佛王形象或造像”,是代宗以文殊佛王治世的最佳证据。参考古正美,《唐代宗与不空金刚的文殊信仰》,载古正美主编,《唐代佛教与佛教艺术》,觉风佛教艺术文化基金会,2006年,第71—73 页。笔者认为古氏观点有待商榷,因中古多有以“真容”“真身”称菩萨法身形象者,如五台山有真容院、莫高窟第61 窟五台山图有题记“大圣文殊真身”“大圣普贤真身”等。并未有史料证明此“真容”专指皇帝形象,且不空奏闻谢恩后,唐代宗回复御批:“大圣文殊久登正觉。拯生人于三界。镇毒龙于五峰。慈悲道深。弘济功远。故令释众同此归依。”(同注10)亦未言及“真容”有皇帝形象之意。故此“真容”应是指文殊菩萨像。该处强调“素文殊像装饰彩画”,若“素”为白描或绢画之意,则显然与“装饰彩画”意思相悖,故“素文殊像”应为“塑文殊像”之意,指的是在造像上进行彩绘装饰。

此外,大历九年(774)六月十六日,不空圆寂之时文殊阁尚未造完,《三藏和上遗书一首》载:

吾奏:圣人造阁,下置文殊菩萨,上安汉梵之经。为国福田永代供养……阁成已后奉为国家置三七僧,转经念诵,永资圣寿。42同注1 卷三《三藏和上遗书一首》,第844 页下。

不空所提及阁内“下置”与“上安”相对,应是指的物质性存在的造像实体,不太可能是指壁画。

综上可推知,文殊阁内外墙壁上绘制的是一百四身文殊大会圣族善(菩)萨,而“文殊六字菩萨一铺九身”应为“塑画”,43笔者初推测“素画”二字应理解为“塑画”,在撰文过程中得知姚崇新教授在考察晚唐五代敦煌及其周边地区的祆教艺术及其表现形式时,在多则文献材料排比举例(“素画”的第二种用例)中亦曾简要提及该文殊阁史料中“素画”可理解为“塑画”。详见注30,第520—521 页。即以绘塑结合技法制作的一组以六字文殊菩萨为主尊的组合造像。该一铺九身的文殊菩萨彩绘塑像为奉敕制作,规格比较高,很有可能是大兴善寺文殊阁内的主尊造像。

既然该六字文殊菩萨塑像为奉敕制作,其造像仪轨势必会严格遵守相应经典仪轨,如《六字神咒经》所言样式:

其文殊师利像。莲华座上结跏趺坐。右手作说法手。左手于怀中仰着。其像身作童子形。黄金色。天衣作白色遮脐已下。余身皆露。首戴天冠身佩璎珞臂印钏等。众事庄严。44同注15。

可知,大兴善寺文殊阁的主尊六字文殊菩萨塑像,其具体形象应为黄金色的童子外形,结跏趺坐于莲花座上,着白色天衣,头顶天冠,身佩璎珞,臂戴臂钏,右手结说法印,左手于怀中掌心向上。

四 “一铺九身”:不空与五台山文殊信仰

“素画文殊六字菩萨一铺九身”中“一铺九身”如何理解呢?在《大正藏·图像部》存有“六字文殊”图像(彩色版及白描线稿,图7、图8),这两幅图像相互补充,线描稿标明文殊、普贤、观世音(观自在)三尊像。据上文引述《六字神咒经》等经典,除主尊六字文殊外,胁侍眷属包括为观世音菩萨、普贤菩萨、二位首陀会天,那么其余四身眷属侍者是何种尊格?45古正美甚至猜测有可能是“画‘六字陀罗尼’文殊造像三次于一铺”。参见注41 古正美《唐代宗与不空金刚的文殊信仰》,第77 页。另有一种猜测是在普贤和观世音菩萨两侧各置两胁侍,凸显其菩萨尊格,共同构成一铺九身像。

在文殊造像系统中,文殊及眷属九身像,甚为少见。文殊群像组合多为三尊或五尊像,七尊像组合的形式也不常见。46此外,由孙修身和孙晓岗研究可知,日本骑狮文殊像也一般有五台山式、三尊式、五尊式、一髻、五髻、八髻、释迦三尊式、独尊式、释迦三尊十六善神、华严三圣等多种形式,其中尤以五尊式较为普遍。参考孙修身,《中国新样文殊与日本文殊三尊五尊像之比较研究》,载《敦煌研究》1996年第1 期,第44—58 页。孙晓岗,《文殊菩萨图像学研究》,甘肃人民美术出版社,2007年,第135—136 页。目前七尊像组合已知有三个案例:其一是圆仁入唐求法回到比叡山主持雕造“骑狮文殊菩萨像及眷属七尊像”供奉于延历寺文殊楼内。该造像“胁侍文殊立像四躯,高各五尺三寸”47《日本三代实录》卷二十九,日本国立国会图书馆藏宽文十三年(1673)刊本,叶三。,笔者考证其尊格应包括僧形佛陀波利、文殊化现的大圣老人、普贤菩萨和观世音菩萨。48日本比叡山延历寺文殊楼与长安大兴善寺文殊阁有颇多渊源,详参张书彬,《五台灵石与文殊七尊像:日本比叡山文殊楼的营建及相关问题探究》,陈金华主编,《清凉山、华严经与文殊信仰:第三届五台山信仰国际学术研讨会论文集》,World Scholastic Publishers,2020年,第207—263 页。其二是法国吉美博物馆藏北宋EO.3588《五台山文殊菩萨化现图》(图9),为文殊七尊像:四位胁侍菩萨、驭狮者于阗王、善财童子。主尊右侧胁侍菩萨:前者右手持供盘,后者似右手持莲花枝形香炉;主尊左侧的胁侍菩萨:前者左手持莲枝香炉,后者双手托举供盘。于阗王在主尊左侧,善财童子在右侧。画中榜题已漫漶不识。由于没有详细的图像学特征,四尊胁侍菩萨的身份辨识有些困难。值得注意的是画面前景群山图像(画面下部),画面左下角有两位僧人伫足而立,与右下角的两位僧人形象产生呼应。中间偏右是一位和尚正向一位老者双手合十,显然是佛陀波利和文殊化现的大圣老人。该图是典型的五台山样式文殊像,其所绘制五台之顶,亦符合《古清凉传》对于五台山的描述“五山高耸。顶上并不生林木。事同积土”。49[唐]慧祥,《古清凉传》卷上《立名标化一》,载《大正藏》第51 册第2098 号,第1093 页上。其三是日本东京国立博物馆藏镰仓时代《文殊菩萨及眷属像》(图10),为文殊七尊像样式。依据文殊菩萨图像学研究可辨认出,该图以骑狮文殊像为主尊,左右两侧分立胁侍菩萨,右侧为梵僧(佛陀波利)和善财童子,驭狮者、大圣老人居左侧。

图9 [宋]《五台山文殊菩萨化现图》,绢本社色,纵164 厘米,横107.5 厘米,法国吉美博物馆藏,EO.3588(左,出自《西域美術Ⅰ:ギメ美術館 ペリオ·コレクジョン》,讲谈社,1994年,彩图6)

图10 [宋]《文殊菩萨及眷属像》,绢本社色,纵89.9 厘米,横43.3 厘米,东京国立博物馆,A-231(右)

根据文殊菩萨图像学的研究,可知文殊眷属一般包括:善财童子、于阗王、佛陀波利、文殊化现老人。其中三尊像主要为文殊、善财童子、于阗王,而五尊像则是在三尊像的基础上增加佛陀波利和大圣老人。

《不空表制集》等材料呈现了不空弘扬文殊菩萨信仰的时间进程。如永泰二年(766),不空奏请在五台山修葺金阁寺;同年十二月,唐代宗命不空捡择念诵大德住化度寺,在文殊师利菩萨堂三长斋月为国诵念。大历二年(767)不空上奏遴选之众僧;同年三月,奏请唐代宗批准五台山五寺度人抽僧、转经,求恩赐御书清凉寺大圣文殊阁额名。大历四年十二月,奏请代宗令天下诸寺食堂,以文殊为上座,并为文殊菩萨置院立像。大历五年(770)奏请太原至德寺设文殊院,并抽僧二七人。大历七年(772)十月代宗令天下寺院设置文殊院。应不空奏请,大历八年(773)二月十五日,敕令大兴善寺翻经院起首修造大圣文殊师利镇国之阁;不空奉敕译经,同年端午进呈;六月,请天下寺院抽僧于新建文殊院为国转读。大历八年十月十三日,不空奉敕译成《大圣文殊师利菩萨佛刹功德经》进呈并请求流行,抽选僧人到新建文殊院转读诵习。不空又奏请在大兴善寺修造文殊镇国之阁,代宗自任阁主。此外不空也翻译了十余部与文殊菩萨相关的经典。50参见《请舍衣钵助僧道环修金阁寺 制一首》(同注1,第834 页上中),《化度寺文殊师利护国万菩萨堂三长斋月念诵僧二七人》(同注1,第834 页下—835 页上),《请台山五寺度人抽僧 制一首》(同注1,第835 页中下),《天下寺食堂中置文殊上座 制一首》(同注1,第837 页上中),《请太原至德寺置文殊院 制书一首》(同注1,第837 页下),《敕置天下文殊师利菩萨院制一首》(同注10),大历八年六月缺题表一首(同注1,第842 页中),《进文殊师利佛刹功德经状一首》(同注1,第842 页下—850 页上),《三藏和上遗书一首》(同注1,第844 页下)。在不空的奏请推行下,唐代宗对《佛顶尊胜陀罗尼经》的重视也值得关注。早在大历五年十月,不空即向唐代宗上奏,建议请僧人为国长诵《佛顶尊胜陀罗尼经》:

太原府大唐兴国太崇福寺中高祖神尧皇帝起义处。号令堂请安置普贤菩萨像一铺。净土院灌顶道场处。请简择二七僧奉为国长诵佛顶尊胜陀罗尼。51同注1 卷二《请太原号令堂安像净土院抽僧 制书一首》,第837 页下

不空亦译有《佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨法》52[唐]不空译,《佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨法》,载《大正藏》第19 册第972 号,第364 页中—368 页上。一卷。大历十一年(776),唐代宗敕令天下僧尼每日诵持《佛顶尊胜陀罗尼经》,并详细规定了精熟时间和每日诵数,安排专职官员督促,极大提升了该经的广泛传播。“天下僧尼令诵佛顶尊胜陀罗尼。限一月日诵令精熟。仍仰每日诵二十一遍。每年至正月一日。遣贺正使。具所诵遍数进来。大历十一年二月八日内谒者监李宪诚宣。”53同注1 卷五《敕天下僧尼诵尊胜真言 制一首》,第852 页下。之所以规定日诵二十一遍,是因为《佛顶尊胜陀罗尼经》提及:“佛言,若人能日日诵此陀罗尼二十一遍,应消一切世间广大供养,舍身往生极乐世界。若常诵念得大涅盘,复增寿命受胜快乐。舍此身已,即得往生种种微妙诸佛刹土。”54[唐]佛陀波利译,《佛顶尊胜陀罗尼经》,载《大正藏》第19 册第967 号,第351 页下。

唐代宗敕令一出,时隔半月不空付法弟子惠朗即率先对敕令进行了积极回应,凸显大兴善寺的特殊宗教地位,以及在这起“天下僧尼诵持佛顶尊胜陀罗尼”事件中的引领作用:

沙门惠朗言:伏奉恩敕。令天下僧尼诵持佛顶尊胜真言者。诸佛之心目,苍生之津梁。陛下受佛付嘱,申以法化。惠朗迹在缁门,又叨近侍愚诚之分,实惊实喜。伏惟陛下谋协圣慈,阴赞生利,致仁寿之域。在兹一言,播无强之休。以靖万国。山川鬼神亦莫不宁,鸟兽鱼鳖允将获佑。僧有奖进之路,俗成同善之风。此则陛下超天下之恩,参承至道为用。岂愚僧日用而知者哉。生植之泽以云深厚,诲诱之德上答何阶。谨附中使元应金奉表陈谢以闻。诚欢诚喜谨言。55同注1 卷五《谢诵持尊胜真言表一首(并答)》,第852 页下。

针对惠朗的积极回应,唐代宗显然非常满意:“敕批。佛顶真言,神力广被。庶资弘益,普及含灵。比令诵持,有劳表谢也。”56同注55, 第852 页下。另《锓尊胜陀罗尼经疏叙》中内容与此一致,参见《锓尊胜陀罗尼经疏叙》,载《大正藏》第39 册第1803号,第1012 页上。《锓尊胜陀罗尼经疏叙》中慧朗奏文与《不空表制集》卷五上述引文基本相近,唯落款稍有不同,《不空表制集》落款为“兴善寺沙门惠朗等”,而《锓尊胜陀罗尼经疏叙》中落款为“大兴善寺镇国文殊内阁院供奉赐紫袈裟沙门”57同注56。。“慧朗”即不空付法弟子“惠朗”,为同一人。

据刘淑芬研究,《佛顶尊胜陀罗尼经》从唐高宗时起,就已迅速传播流布。如此经译出不到十年,武则天如意元年(692),史延福就已在龙门摩崖上警醒镌刻。58刘淑芬,《灭罪与度亡:佛顶尊胜陀罗尼经幢之研究》,上海古籍出版社,2008年,第33 页。而译经者佛陀波利两次进入五台山见到文殊化现老人的故事流传甚为广泛,更是推动了五台山信仰和《佛顶尊胜陀罗尼经》的传播,甚至在制作于唐代宗大历六年(771)的经幢铭文中,将佛陀波利视为“应真菩萨”:

后有天竺梵僧佛陀波利,是应真菩萨,传教东来。至永淳二年,重届唐国,闻奏大帝,天下流传,标幢相于长衢,操银钩于金偈。59同注31,第19 页。

现有佛教经典义理,目前尚无法找到六字文殊菩萨九身像组合的理论依据或视觉材料。笔者推测,结合不空对于五台山文殊信仰的积极推动,60岩崎日出男认为不空致力于推行五台山文殊信仰有如下缘由:不空为主导全国佛教界;使全国寺院密教化;让文殊信仰代表密教,使其立足于中国文化;令密教走出宫廷而民众化;重新诠释佛身观。参考岩崎日出男,《不空三蔵の五台山文殊信仰の宣布について》,载《密教文化》1993年第181 号,第40—41 页。以及唐代宗对佛顶尊胜陀罗尼咒诵持的热衷,某种程度上建立起文殊信仰、《佛顶尊胜陀罗尼经》、佛陀波利与大兴善寺文殊阁的联系。

笔者大胆提出假设:在上文推理的基础上,结合文殊造像体系可知“一铺九身”除已知六字文殊、普贤、观世音、两位首陀天之外,其余四尊胁侍尊格可能包括了佛陀波利、文殊驭者、善财童子、文殊化现的大圣老人。后四位胁侍是五台山文殊信仰的经典形象,也是文殊及眷属造像中的常见形象(图11)。此“一铺九身”像可能是六字文殊信仰和五台山文殊信仰的配置组合,是一种不同以往的新的文殊造像样式,调和了唐代宗从五字文殊至六字文殊信仰转移的进程。当然,期待能有更多新文献或视觉材料的发现来诠释该问题,提出更确切的观点。61该一铺九身,也有一种可能是以六字文殊菩萨为主尊构成的密教曼荼罗形式,但目前尚未发现六字文殊曼荼罗的类似视觉图像。美国大都会艺术博物馆藏有一件日本镰仓时期13世纪制作的《八字文殊曼荼罗》(绢本着色,纵134 厘米,横108.5 厘米,The Harry G.C.Packard Collection of Asian Art, Gift of Harry G.C.Packard and Purchase, Fletcher, Rogers,Harris Brisbane Dick and Louis V.Bell Funds,Joseph Pulitzer Bequest and The Annenberg Fund, Inc.Gift, 1975.)即是以八字文殊菩萨为主尊的一铺九身像。备为一说。(图12)

图11 [唐]《文殊菩萨及眷属五尊像》白描画稿,纸本水墨,纵30.6 厘米,横42.5 厘米,法国国家图书馆

图12 [宋]《八字文殊曼荼罗》,绢本着色,纵134 厘米,横108.5 厘米,美国大都会艺术博物馆

五 比较的视野:“文殊大会圣族菩萨一百四身”与大圣慈寺文殊阁的壁画题材

关于大兴善文殊阁内外壁上“文殊大会圣族善(菩)萨一百四身”,李若水认为可能是一幅以文殊为主尊,人数众多的大场面图像,“可能类似于当时流行的华严经变中文殊菩萨率眷属前往赴会的场景”(图13)。62同注12,第154 页。但显然不太合理,因为“一百四身”应是分别绘制在文殊阁内外壁面上的人物总数,可能是多幅画面,而非独幅画面。另外,《不空表制集》称“所画素大圣福田”,故综合来看这一百四身应皆为文殊菩萨的眷属,分布于文殊阁内外壁上。

图13 [唐]《文殊菩萨赴会图》,敦煌莫高窟第159窟西壁北侧(出自敦煌文物研究所编,《中国石窟·敦煌莫高窟》第四卷,文物出版社、平凡社,1987年,图版81)

《不空表制集》卷三《敕置天下文殊师利菩萨院制一首》载:

敕京城及天下僧尼寺内。各简一胜处。置大圣文殊师利菩萨院。仍各委本州府长官即句当修葺。并素文殊像装饰彩画功毕。各画图其状闻奏。不得更于寺外别造。63同注10。

皇帝敕令天下寺院均要置大圣文殊师利菩萨院,且文殊菩萨的塑像要绘图“具状闻奏”,要求“不得更于寺外别造”,强调其中文殊塑像的规格装饰的统一化和严格化。由上文知,《不空表制集》卷六即指出大兴善寺文殊阁中奉敕制作的文殊塑像为六字文殊菩萨,确定了主尊造像的神格和样式。笔者猜测,当时皇帝关于在唐朝境内各地建文殊院“素文殊像装饰彩画”的敕令,可能指的是六字文殊菩萨像。但限于史料匮乏,除大兴善寺文殊阁外,无法确定当时其他文殊院(阁)中是否同样适用六字文殊。不过,既然是奉敕而为,在其他文殊院中塑画的文殊菩萨造像可能均要求为六字文殊菩萨,期待更多史料,此不赘述。

目前能查找到比较详尽的关于寺院中文殊院(阁)的文献材料,当属成都大圣慈寺文殊阁。所以,笔者希望能通过观察“他山之石”来为“一百四身”的研究提供一种新的思考视角。

大圣慈寺是唐代中期于蜀都成都营造的西蜀最大的佛教寺院,亦称“大慈寺”。创寺时间不详,由《益州名画录》“至德二年起大圣慈寺”记载,可上溯至唐肃宗至德二年(759)。64王卫明,《大圣慈寺画史丛考:唐、五代、宋时期西蜀佛教美术发展探源》,文化艺术出版社,2005年,第228 页。宋李之纯《大圣慈寺画记》载其盛况空前,“举天下之言唐画者,莫如成都之多,就成都较之,莫如大圣慈寺之盛”。65[宋]袁说友等编,赵晓兰整理,《成都文类》卷四十五,中华书局,2011年,第867 页。该寺因唐玄宗敕建,免遭会昌法难之劫。从晚唐到前、后蜀之间,大圣慈寺是皇室贵族们频繁出入的场所。

大圣慈寺文殊阁的始建时间不见于史料记载,无从稽考,结合范成大《成都古寺名笔记》知,该寺分前、中、后三寺,文殊阁属于中寺的建筑群之一。从阁中残存有中唐画家赵公佑、范琼、张腾等人之画迹,其建阁至少可追溯至唐代宝历年间(825—827)。

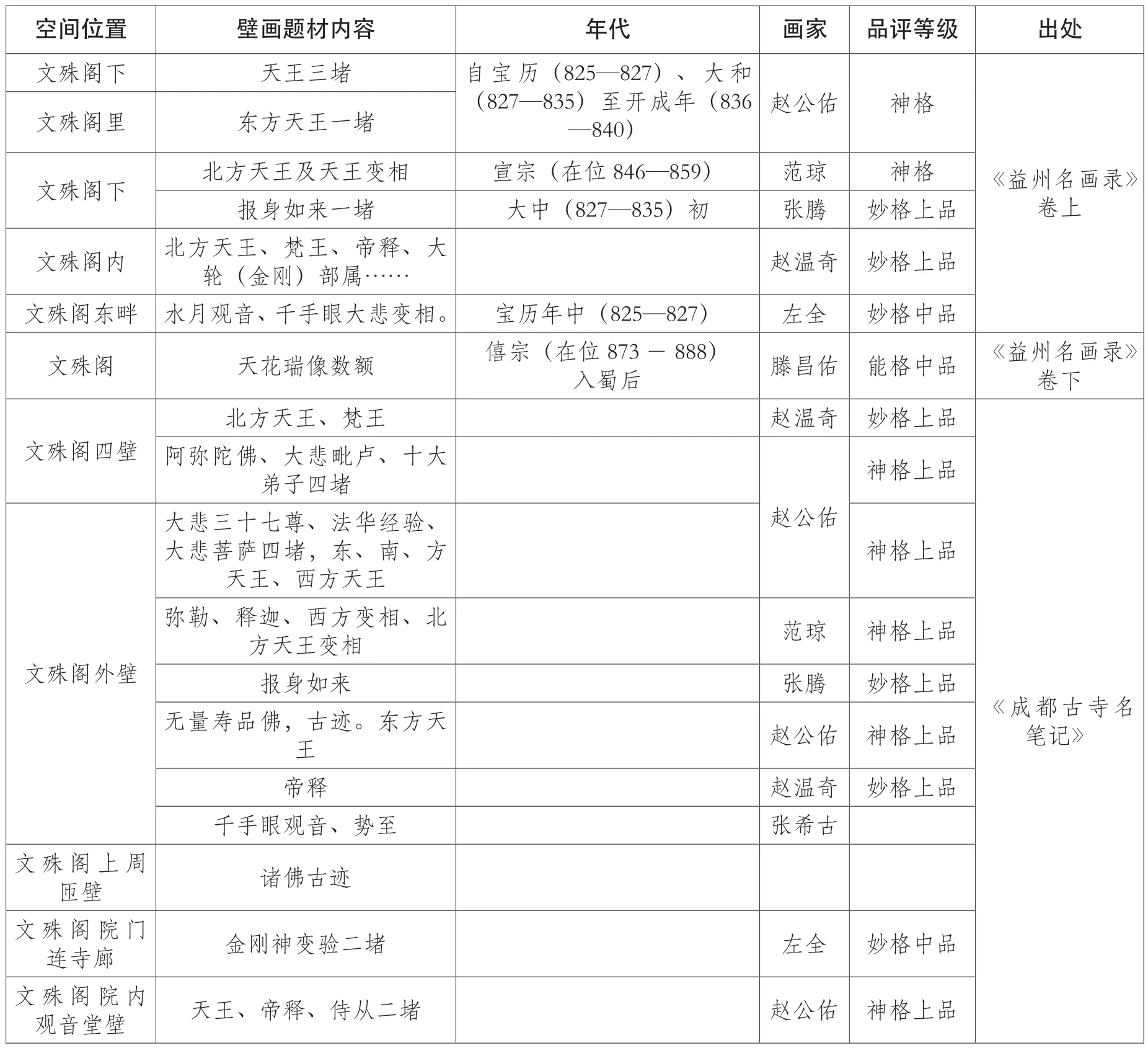

《益州名画录》和范成大撰《成都古寺名笔记》(残篇)66[宋]范成大,《成都古寺名笔记》,孔凡礼辑,《范成大佚著辑存》,中华书局,1983年,第155—159 页。对成都大圣慈寺文殊阁壁画题材的记录,可为我们理解长安城之外的佛寺中文殊阁壁画的题材选择提供一些重要的参考信息。迻录整理并列表(表1)如下:

表1 成都大圣慈寺文殊阁壁画题材汇总表

(赵)公佑者,长安人也,宝历中寓居蜀城。攻画人物,尤善佛像、天王、神鬼。自宝历、大和至开成年,公佑于诸寺画佛像甚多。会昌年,一例除毁,唯存大圣慈寺文殊阁下天王三堵、阁里内东方天王一堵……并公佑笔,见存。67[宋]黄休复,何韫若、林孔翼注,《益州名画录》卷上“神格二人”,四川人民出版社,1982年,第13 页。

范琼者,不知何许人也。开成年与陈皓、彭坚同时同艺,寓居蜀城。三人善画人物、佛像、天王、罗汉、鬼神。三人同手于诸寺图画佛像甚多……大圣慈……文殊阁下北方天王及天王变相。此寺画壁,自唐至今,年纪深远,彩色故暗,重妆损者十四五矣。68同注67,卷上“神格二人”,第15—16 页。

张腾者,不知何许人也。大和末年,偶止蜀川,于诸寺壁图画亦多,会昌年除毁皆尽。大中初佛寺再兴……大圣慈寺文殊阁下画报身如来一堵,并腾之笔,见存。69同注67,卷上“妙格上品六人”,第19—20 页。

赵温奇……于大圣慈寺文殊阁内继父(赵公佑)之踪,画北方天王及梵王、帝释、大轮(金刚)部属……。70同注67,卷上“妙格上品六人”,第20 页。

左全者,蜀人也……宝历年中,声驰阙下。于大圣慈寺……文殊阁东畔水月观音、千手眼大悲变相。71同注67,卷上“妙格中品十人”,第31 页。

滕昌佑,字胜华,先本吴人,随僖宗入蜀,以文学从事……今大圣慈寺文殊阁、普贤阁、萧相院、方丈院、多利心院、药师院天花瑞像数额,并昌佑笔也。72同注67,卷下“能格中品五人”,第104页。

文殊阁四壁。画北方天王、梵王,待诏赵温奇笔。[妙格上品。]阿弥陀佛、大悲毗卢、十大弟子四堵。阁外壁。画大悲三十七尊、法华经验、73法华经变相之别称。经验一般指诵颂佛经后出现的灵验。大悲菩萨四堵,东、南、方天王、西方天王,并待诏赵公佑笔。[神格上品。]弥勒、释迦、西方变相、北方天王变相,待诏范琼笔。[神格上品。]报身如来,74卢舍那佛之别称。待诏张腾笔。[妙格上品。]无量寿品佛,75阿弥陀佛之别称。古迹。东方天王,待诏赵公佑笔。[神格上品。]帝释,待诏赵温奇笔。[妙格上品。]千手眼观音、势至,张希古笔。阁上周匝壁:画诸佛古迹……

文殊阁院门连寺廊。画金刚神76金刚夜叉明王之别称。变验二堵,待诏左全笔。[妙格中品。]院内观音堂壁:画天王、帝释、侍从二堵,待诏赵公佑笔。[神格上品。]77同注66,第156 页。

基于《成都古寺名笔记》是范成大实地考察的记录,可能比《益州名画录》的记载可信度略高一些。限于史料,综合比较通过黄休复和范成大的记录,可知成都大圣慈寺文殊阁壁内外壁画的题材,笼统而言,可能包括诸如四大天王像、梵王、帝释、大悲三十七尊法华经验大悲菩萨、弥勒释迦西方变相、报身如来、大轮(金刚)部属、78大轮,即胎藏界金刚手院三十三尊之一的大轮金刚。此处存疑,比较上文的引文可以看出,黄休复和范成大对赵温奇所绘大将堂大将部属及大轮堂大轮部属的记载出现分歧。王卫明通过比较认为范成大基于实地考察得出的记载比黄休复的记录可信度要高。详参注64,第139—141 页、第273 页。阿弥陀佛大悲毗卢十大弟子、水月观音、千手眼大悲变相、金刚神变验、天花瑞像、无量寿品佛、千手眼观音势至以及诸佛古迹等相关佛教美术题材。

尽管有唐代宗的敕令要求各寺院文殊院中的文殊像及装饰彩画要画图上奏,“京城及天下僧尼寺内。各简一胜处。置大圣文殊师利菩萨院……并素文殊像装饰彩画功毕。各画图其状闻奏,不得更于寺外别造”。79同注10。但我们面临的问题是,成都大圣慈寺文殊阁的壁画绘制内容是否和长安大兴善寺文殊阁一致?

毫无疑问,长安大兴善寺文殊阁是唐代宗时期唐朝境内奉敕建造文殊院的样板,但因地域有别,画工团队亦不同,壁画所参照的粉本亦千差万别,显然,成都大圣慈寺和长安大兴善寺的文殊阁壁画从题材遴选到形式风格必然不尽完全相当。但囿于关涉唐代文殊阁壁画题材的史料记载极其有限,更无实物遗存,所以笔者对于成都大圣慈寺文殊阁壁画题材的整理汇总仅在于提供一种同一时期的文殊阁壁画题材的可能性和可参照的模型。

六 小结

唐代宗一朝内忧外患,冀望借助佛教力量发挥镇国护国作用,而不空三藏通过弘扬文殊信仰,借助皇帝敕令而大行天下。大兴善寺文殊阁所具有特殊的象征意义,不仅是佛教弘法过程中的重要步骤,也是由此而辐射天下的佛教镇国护国的建筑空间和纪念碑式的视觉形态。唐代宗敕建大兴善寺文殊阁,不仅自认阁主,由皇室成员参与出巨资建造,还敕令于各地建之。代宗对于文殊阁的建筑样式和内部壁画装饰均甚为重视,敕令各图画其状闻奏,每项建造步骤均在皇帝的严格监督下进行,所制作的壁画造像亦不许造于他处。甚至不空三藏在圆寂之前,在遗书中多达三处提及文殊阁,特别对其建造工程念念不忘。

道场所有幡华桢像诸功德等毡廗毯耨铜器瓷器䗍杯,一切并舍入文殊阁下道场,永为供养……圣人造阁,下置文殊菩萨,上安汉梵之经,为国福田永代供养。阁则大改已成,作家欠钱装饰未了,轩廊门屋僧房亦未成立。所有搏零落残方榑木。汝共大夫计会善为闻奏修崇了却。阁成已后奉为国家置三七僧,转经念诵,永资圣寿,满吾本愿……其车牛鄠县洨南庄,并新买地,及御宿川贴得稻地街南菜园,吾并舍留当院文殊阁下道场。80同注42。

综合上文对大兴善寺文殊阁内“素画文殊六字菩萨一铺九身,阁内外壁上画文殊大会圣族善(菩)萨一百四身”81同注1。的多方考证推测,基本可得出如下结论:“素画文殊六字菩萨一铺九身”应指的是以绘塑结合技法(“塑画”)制作的一组以六字文殊菩萨为主尊的造像组合,亦是大兴善寺文殊阁内的主要造像。六字文殊菩萨出自《六字神咒经》《文殊师利菩萨六字咒功能法经》《佛说陀罗尼集经》等佛教经典。该六字文殊菩萨塑像,其具体形象应为黄金色的童子外形,结跏趺坐于莲花座上,着白色天衣,头顶天冠,身佩璎珞,膊戴臂钏,右手结说法印,左手于怀中掌心向上。结合不空对于五台山文殊信仰的积极推动,以及唐代宗热衷于佛顶尊胜陀罗尼咒的诵持,某种程度上建立起文殊信仰、《佛顶尊胜陀罗尼经》、佛陀波利与大兴善寺文殊阁的联系。故笔者推测,文殊阁中六字文殊及眷属九身像除已知六字文殊、普贤、观世音、两位首陀天之外,其余四尊胁侍尊格可能包括了佛陀波利、文殊御者、善财童子、文殊化现的大圣老人。此“一铺九身”像可能是六字文殊信仰和五台山文殊信仰的配置组合,调和了唐代宗从五字文殊至六字文殊信仰转移的进程。唐代宗、不空三藏与长安大兴善寺文殊阁的种种关联错综交织,围绕在“像教”一题,呈现了国家与宗教、政治与佛法、佛教与建筑(包括内部造像、壁画等)的多元关系,凸显佛教在唐代宗时期国家统治过程中的特殊作用。