基于遥感和GIS技术的耕地后备资源调查研究

2023-05-26肖禹,周宁

肖 禹 , 周 宁

(1.唐山市曹妃甸区自然资源和规划局,河北 唐山 063210;2.江西省地质局地理信息工程大队,江西 南昌 330001)

现代化工业发展速度的提升,使得各地基础设施建设对于耕地资源的需求量呈现一种增加趋势,按照《中华人民共和国土地管理法》第30条的规定,非农业建设经批准占用耕地的,按照“占多少,垦多少”的原则,由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地。因此,补充耕地是一项十分重要的工作,如何在此过程中,找寻更多的耕地后备资源,保证建设用地的平衡性,成为土地资源管理与相关单位亟需解决的问题[1]。为全面落实耕地补偿工作,本研究引进GIS技术与遥感技术,以某地区为例,开展耕地后补资源调查工作的研究,试图通过此种方式,给予后备资源的连续性保障。

1 遥感技术与GIS技术

1.1 遥感技术

遥感技术以电磁波理论作为支撑,辅助多种传感器设备的使用,根据探测目标反馈的电磁波信号,对其进行综合收集、整理、针对性处理,从而形成完整的遥感图像[2-4]。基于此种方式,实现对地表不同景物与事物的精准探测与识别。与此同时,应正确认知,在一个相同的光谱感知区域内,不同的物体对于光谱的感知能力是不同的,即便是相同的物体,他们在不同的区域内或在不同的场景中,也会由于反射光线不同,产生光谱吸收程序差异的现象[4-6]。通常情况下,遥感技术的有效波段为红色光、红外光与绿色光,绿色光段主要用于地下水环境中事物的探测以及外界环境中岩体、土壤、地质层等特性的综合分析,红色光段主要用于探测植被生长情况、事物变化及其规律的挖掘、水体污染特性等,红外线光段主要用于探测矿产资源与土地资源。因此,红外光段更加适用于本研究提出的耕地后备资源调查需要。

1.2 GIS技术

GIS技术属于一种具有多学科、多专业交叉优势的技术。在应用中,可将地理空间信息作为基础,利用此方面信息,建立标准化的地理结构模型,通过对模型中地理空间与动态信息的更新,实现为地质研究与地质资源调查提供一种计算机专项服务[7-10]。此项技术在应用中的具体功能是将模型中的表格数据(表格中数据可以来自源端,也可以来自数据库或电子程序)通过计算机处理,转换成图像进行显示,并采用对图像的集中分析、操作、浏览,实现对地质环境与地理资源的更新。基于宏观角度分析,GIS技术是一项较为特殊的数据空间系统,在多功能硬件设备与完善的编译程序的支撑下,可以实现对地理数据进行专项采集、处理、存储、管理、分析与描述。

2 基于遥感和GIS技术的某地区耕地后备资源调查

2.1 数据源选择

为实现对某地区后备资源的合理调查,以遥感技术和GIS技术作为基础,应用假彩色合成的方法,生成对应区域内的影像图。同时,选择将按照1∶10 000比例生成的土地利用现状图以及该地区所属行政区域的划分图作为辅助条件,将上述所有图像作为耕地后备资源调查的数据源。除此之外,在项目开展的初期阶段,还需要与自然资源、农业、交通等相关部门沟通,获取相关资料,以此确保在图件、数据和文字三个方面都具备丰富的数据资源,确保后续各项调查工作顺利开展。针对获取到的各类电子档案资料数据信息,按照获取时间的先后顺序进行整理,并为后续工作提供准备。针对各类纸质资料数据,需要对其进行数字矢量化处理。在充分遵循纸质图数字化技术规范的基础上,利用空间数据与栅格图、矢量数据相结合的方式进行转换。将上一次该地区耕地后备资源作为基础,结合获取到的各项资料,初步确定该地区耕地后备资源的具体分布情况,并确定后续工作开展的各项调查区域以及具体路线。具体而言,结合土地利用现状图进行对比分析,将区域范围内所有坡度角在25°以下的非耕地图斑去除,同时去除的图像还包括自然坡度角为5级的区域图像、复垦后备资源当中面积未超过300 m2的独立图斑、林业部门规划的生态公益林区域图像等。

2.2 耕地后备资源类型划分

在完成对数据源的选择后,针对各类耕地后备资源类型进行划分。首先,针对滩涂区域的耕地后备资源进行划分。通常情况下,滩涂区域内的垦殖指数较高,但在耕地后备资源占比较低,并且容易出现各类灾害问题。若在滩涂区域范围内建设水库,则在汛期滩涂水流量将会得到有效控制,其面积也会发生一定改变,进而形成适宜开垦和种植的区域。滩涂区域又可以分为新滩和旧滩两种,旧滩的表面更加平坦,而且将其作为耕地在开垦庄稼时行垄分布更加整齐,周围常常会有供居民居住的房屋等其他建筑物。而上述旧滩的特点在新滩上并不常见。在遥感图像上其分布的位置通常会与周围河流的走向平行,并且大多集中在河流滩区内部。随后,依次依据不同地类特征对其他各类耕地后备资源类型进行划分。

2.3 基于遥感和GIS技术的图像解译

2.3.1调查工作流程

在完成对耕地后备资源的类型划分后,引入遥感和GIS技术,对获取到的遥感图像进行全面解释。选择将获取到的遥感影像作为信息源,结合人机交互的RS完成对信息的采集。具体而言,在调查过程中,需要完成对遥感图像的处理、地形图数字化处理、影像几何校正等工作,其调查工作流程示意图如图1所示。

图1 基于遥感和GIS技术的调查工作流程示意图

按照图1所示的流程完成对调查区域内所有耕地后备资源的调查。在调查过程中,要准确详实地对调查地区耕地后备资源的特征信息进行记录,以此来反映区域内地貌具体数值特征。以图像当中地貌坡面的倾斜程度为例,利用数值分析法对其进行量化处理。假设某一地貌坡面的坡度为s,则其在东西方向或南北方向上的高程变化率可用如下公式计算得出:

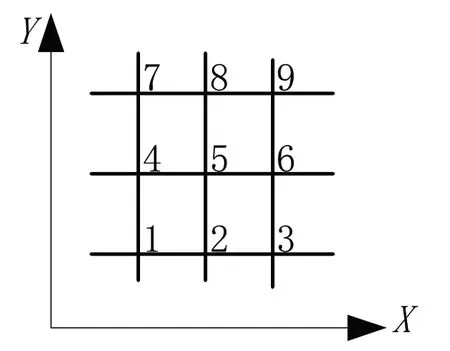

式中,S为总高程变化率;fx为东西方向变化率;fy为南北方向变化率。在公式(1)的基础上,构建一个规格为3×3的局部移动窗口,如图2所示。

图2 3×3规格局部移动窗口示意图

在图2所示的窗口上完成对地貌坡面高程变化率数据的导入,在实际应用中还需要考虑到地貌在描述过程中的尺度效应问题以及不确定性问题,选择合理的尺度完成对DEM坡度信息的提取,完成对耕地后备资源区域的调查工作。

2.3.2数字化配准

对遥感卫星图像与地形图进行配准,具备准确精度的遥感图像和具备准确精度的栅格地形图像能够实现完全重叠,在配准时可选择在MapInfo软件当中以打开表的方式将栅格地形图像打开。若第一次将该图像打开,则此时MapInfo软件会弹出提示窗口询问是否需要配准,此时用鼠标点击配准按钮,再进入到配准图像对话框当中,通过投影和设置坐标系等方式实现遥感图像与栅格地形图像的配准。针对已经完成校正的栅格地形图,将其作为参考文件,将完成校正后的遥感卫星图像作为校正文件,在保持控制点数量不变的条件下,执行配准操作。

2.3.3核实修正

为了进一步提高最终调查结果的可靠性,还需要对获取的调查结果进行核实修正,将从地类图当中解释出的信息与按照安全标准划分的地类图信息进行比较,再经过实地调查验证的方式确定不同耕地后备资源的位置、范围,在确保调查结果准确无误后汇总,并对总面积进行统计。

2.4 调查结果分析

通过上述操作得到耕地后备资源信息后,为提高信息的利用价值,还需要对调查结果进行分析,并将得到的遥感解释结果与比例为1∶10 000的电子地图套合处理,在图像上能够清晰地显示出该地区耕地后备资源的具体面积和位置。按照这一流程将需要调查的所有区域内防洪预案流量进行数字化模拟显示,并在比例为1∶10 000的电子地图上叠加显示。再结合实地踏勘得到的调查结果,分析该区域当前开发和利用的耕地资源以及后续可以开发利用的资源,最终确定各类别下资源的面积,将其汇总作为最终的耕地后备资源调查结果。

3 对比分析

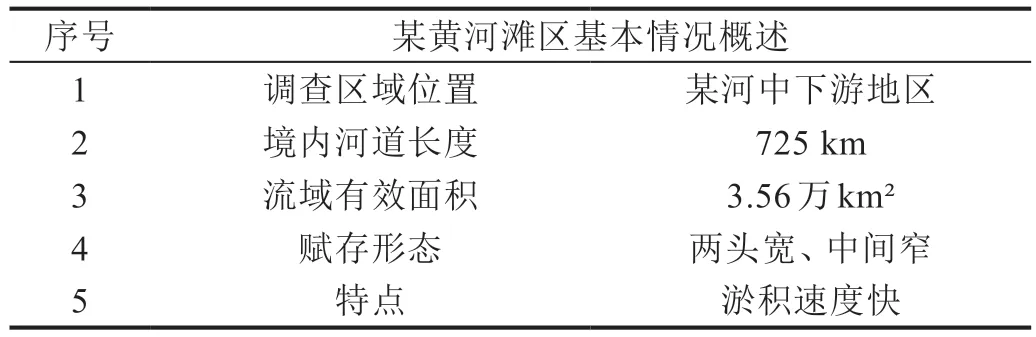

为证明设计的调查方法具有较强的实用性,在完成对此方法的理论设计后,通过对比实验,对此方法进行检验。实验前,对调查区域进行初步地质勘查,整理勘查结果,整理成表格,某黄河滩区基本情况概述如表1所示。

表1 某黄河滩区基本情况概述

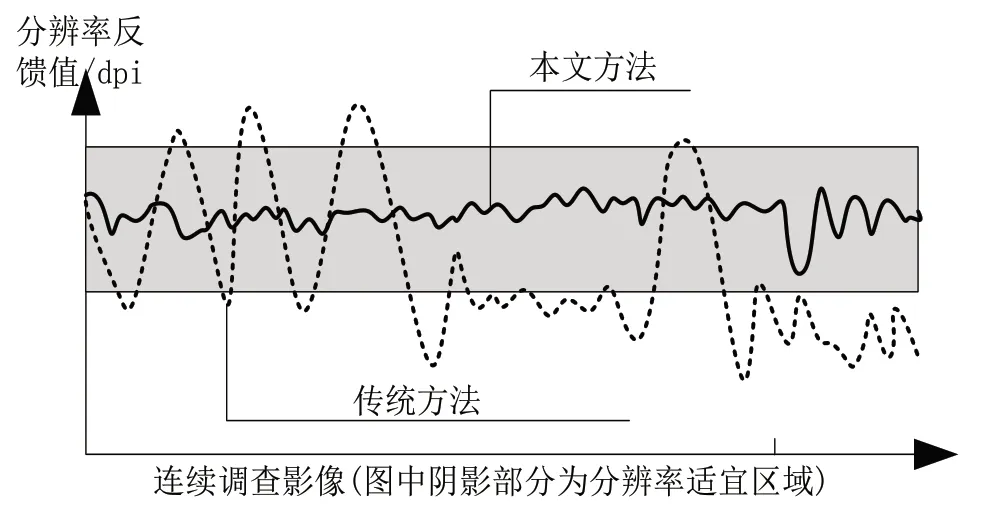

分别使用本研究设计的调查方法与传统调查方法,对所选的地区展开后备资源调查工作,将调查数据呈现结果的完整度与所获取遥感地质图像的分辨率作为此次对比实验的关键评价指标。整理此次对比实验的结果,如表2、图3所示。

表2 本文调查方法与传统调查方法调查数据呈现结果的完整度对比

图3 本文调查方法与传统调查方法所获取遥感地质图像的分辨率对比

在此基础上,整理对应区域获取遥感影像的分辨率,随机截取某段地质调查影像,将其分辨率以连续曲线呈现在显示端,如图3所示。

从上述实验结果可以看出,本次设计研究的调查技术在实际应用中,无论是所获取遥感地质图像的分辨率适宜度,还是调查数据呈现结果的完整度,都优于传统方法。

4 结语

综上所述,本研究以某地区为例,引进GIS技术与遥感技术,开展耕地后补资源调查工作的研究。对比实验结果表明,此次设计研究的方法在实际地质调查应用中的优势更突出,可以起到提升所获取遥感地质图像分辨率适宜度、提高调查数据呈现结果完整度的作用,有利于实现对耕地保护工作的全面优化,从而提高耕地质量与土地资源市场价值。