乡村振兴水平测度及空间分异研究

——以湖南省为例

2023-05-26钟欣秀

钟欣秀

(长沙市自然资源和规划局 雨花区分局,湖南 长沙 410001)

乡村是人类活动的主要场所之一[1],也是城市的重要后备资源支撑。党的十九大提出实施“乡村振兴战略”,以此作为新时期党和国家“三农”工作的核心纲领。党的十九届五中全会将“乡村振兴战略全面推进”作为“十四五”时期经济社会发展的主要目标之一[2]。当前,我国农村产业融合程度低、生态环境衰退、乡村文化传承差、基础设施不完善与农民收入水平低等现象仍未从根本性上改变。因此,大力实施乡村振兴战略,对促进农业农村优先发展,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化具有重大的现实意义[3-9]。

乡村振兴作为各学科关注的焦点,众多学者基于学科特色开展了大量的研究。国外学者多以政府政策、乡村旅游视角进行研究,如Devereux等[10]研究发现,美国通过联邦政府引导各州政府和私人资本对农业技术开发及推广进行投入,使农村科技从农业研发到农业技术推广的各个环节均能获得充足的资金支持;Aref等[11]认为乡村旅游可以更新传统旅游观念,为乡村旅游可持续发展带来新的维度,以社区为基础的旅游业可以在农村地区的减贫工作中发挥积极的作用;Nagatada[12]以日本为例,研究了城市与乡村的互换价值,并提出了乡村旅游与城市化的发展具有相互促进的作用。党的十九大以来,国内学者从农业经济学、政治学、社会学、政治学等学科的视角对乡村振兴的价值定位、内涵机制、发展路径等方面进行了较为深入且全面的探讨[13-20],学科交叉融合特征明显,并形成了较为成熟的理论体系与研究框架。国内学者大多基于国务院《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》文件的细则,从乡村振兴建设20字方针“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”出发,构建了定量评价指标体系,以求客观、全面地反映地区乡村振兴的实际发展状况,其涵盖了宏观、中观以及微观尺度[21-25]。已有研究多聚焦于概念、内涵等理论的探讨,但以典型地区为研究对象,开展乡村振兴建设水平分异特征及优化路径等实证研究较少。

本研究以湖南省为研究对象,运用多指标综合评价法和ArcGIS空间分析,从5个维度构建乡村振兴水平测度指标体系,对湖南省乡村振兴水平进行综合测度并开展相应的空间分异研究,为推进乡村振兴战略的有效实施提出一些合理的对策,以此夯实乡村振兴的工作基础,优化各维度的发展路径,这对农村现代化发展具有较大的现实和理论意义。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区域

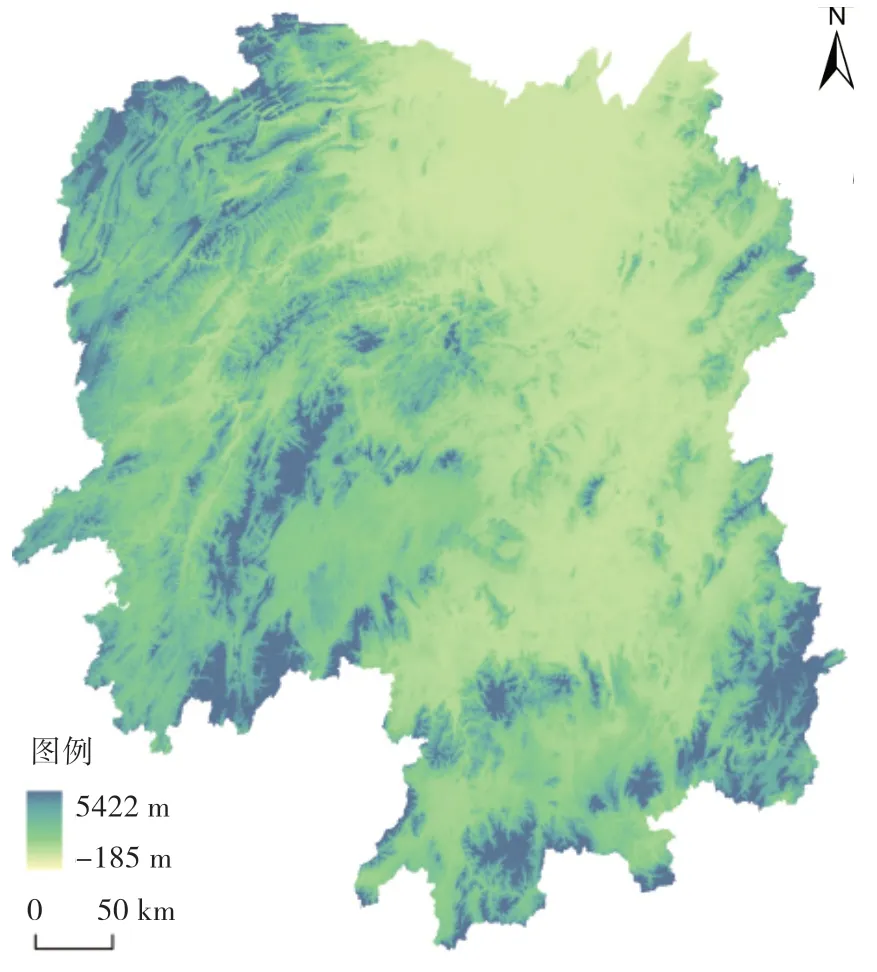

湖南省位于长江中游地区,是长江中下游经济带的重要组成部分(图1)。全省共有14个地市(州)、122个县(市、区),占地面积21.18万km2,其中耕地面积378.94万hm2;截至2020年底,湖南省总人口约为6918.4万人,乡村人口约为2959.7万人,占总人口的42.78%;农村居民人均可支配收入16585元,增长7.7%。近几年来,湖南省的经济社会发展较快,但农业农村发展状况滞后、人口老龄化、劳动力流失与环境污染等“乡村病”已成为湖南省乡村地区实现高质量发展的主要制约因素。因此,以湖南省作为研究区域,对其乡村振兴水平进行实证研究具有较强的典型性和代表性。

图1 湖南省地形图

1.2 数据来源

本研究所需数据主要来源于《湖南统计年鉴(2019)》《湖南农村统计年鉴(2019)》《中国县域统计年鉴(乡镇卷)(2019)》以及各脱贫摘帽县对应市(州)的统计年鉴与各市(县、区)统计公报等;部分扶贫产业数据来源于湖南省乡村振兴局(原湖南省扶贫办)、各市(县、区)农业农村局的公开数据、各地区政府工作报告、统计公报等;少量缺失数据通过插值法获得(由于怀化市洪江区的数据缺失过多,且现有部分统计年鉴未将其纳入统计单元,因而本研究未将洪江区作为研究单元)。

2 研究方法

2.1 多指标综合评价和空间分析法

利用多指标综合评价和空间分析法,笔者构建了湖南省122个县(市、区)乡村振兴评价指标体系,确定了各指标的作用方向,利用极差法对各项数据进行标准化处理,采用熵值法计算各指标的权重,测算湖南省各市(县、区)的乡村振兴指数。

采用ArcGIS软件分析了乡村振兴建设指数的空间分布特征,基于乡村振兴建设指数评价结果,采用自然断点法对其进行分级表示与空间可视化表达,从空间上直观地反映2018年湖南省122县(市、区)乡村振兴建设指数空间的分异特征与变化状况。由于各类指标的作用方向不同,对乡村振兴总体水平的影响程度之间缺少可比性,因此对原始数据进行标准化处理,最终求得各市(县、区)的综合得分。

2.2 乡村振兴建设水平评价指标体系

基于湖南省近年的乡村振兴实践经验与战略要求,构建5个维度的一级指标,并逐级选取24个二级指标,采用熵值法计算权重,构建湖南省乡村振兴建设水平测度体系(表1)。

3 结果与分析

3.1 各维度的乡村振兴水平分析

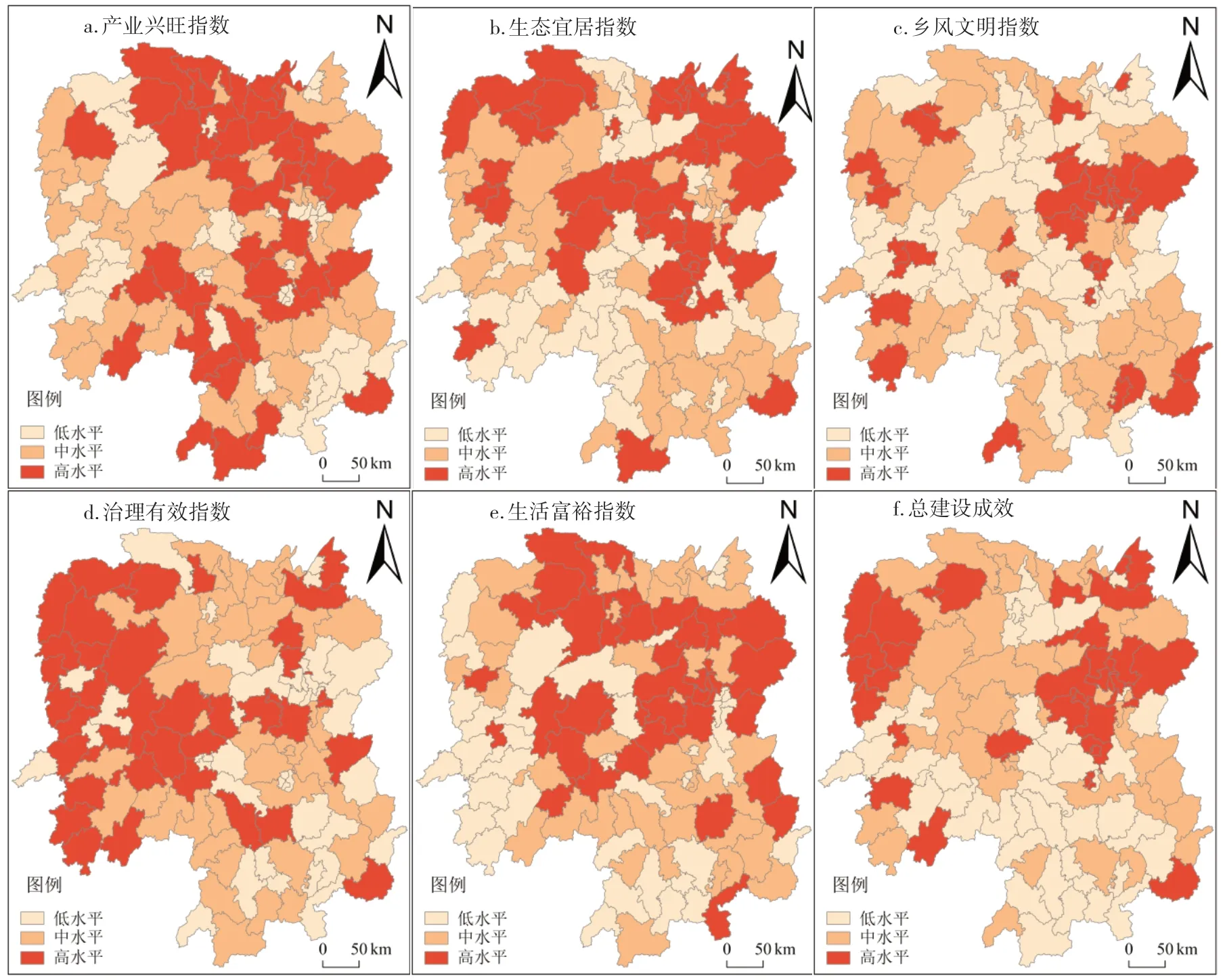

3.1.1 产业兴旺指数的空间分异特征 产业兴旺是乡村振兴的核心。由图2a可知,2018年湖南省乡村振兴的产业兴旺指数整体呈“中北高,西南低”的空间分布格局,指数处于0.015~0.084之间,极差为0.069,平均值为0.041。乡村振兴的产业兴旺指数高水平的地区主要分布于湖南省中北部地区,南部地区如汝城县和双牌县也有零散分布。这些地区的农业从业人员、农林牧渔业的发展程度和劳动生产率都相对较高,也要注重对农业科技的投入,并且农村生产社会中介服务组织发达,农民生产积极性高。例如汝城县东山瑶族村,在政府的扶持下,因地制宜发展特色种植产业,并使其成为该村实现脱贫攻坚的支柱产业;双牌县以农用承包地“三权分置”改革为突破口,实现了农村产业“规模更大、特色更优、农民更富”的战略目标。

图2 2018年湖南省乡村振兴建设水平的空间分布

产业兴旺指数中等水平的地区主要分布在湖南省东北部、西部和南部部分地区,如平江县、炎陵县和桂阳县等地区。这些地区普遍存在有效灌溉面积水平偏低的现象,农林牧渔服务业发展程度也较低,不利于第一产业综合水平的提升。产业兴旺指数低水平的地区主要分布于东南部的苏仙区和资兴市与西北部的桑植县和永定区,中部有娄底市、怀化市和湘潭市的部分县(区)。这类低水平的市(县、区)农村农业人口比重小,如天心区的农村人口占比得分为0.0017,为全省最低,该区存在农村人口劳动力大量流失、非农产业发达等现象,不利于产业兴旺水平的提升。

3.1.2 生态宜居指数的空间分异特征 良好的生态环境是人民生活改善的增长点。由图2b可知,2018年湖南省乡村振兴的生态宜居指数整体呈现“中北高、南部低”的分布特点,指数处于0.018~0.155,级差为0.137,平均值为0.040。乡村振兴的生态宜居指数高水平地区分布在湘西、常德市北部、岳阳东北部地区、益阳湘潭部分县、南部有靖州、江华和汝城3个县(区)。其中吉首市的生态宜居建设指数高达0.155。近年来,吉首市积极响应生态环境保护政策,大力开展植树造林工作,森林覆盖率相对较高;随着农村基础设施的完善,其对生活污水和垃圾集中处理的村占比也大幅度上升,水土流失治理面积指数位于全省第1位,生态宜居水平高的市(县)均以实现人与生态环境和谐发展为主旨。

乡村振兴的生态宜居指数中等水平的地区主要集中在湖南省西北部的常德市、怀化市部分县,以及东南部的永州市、郴州市下辖的部分县。这些地区的生活垃圾和生活污水程度高,但农业水土流失治理工程等基础设施建设不够完善,农业技术科技的投入较少。中部的雨花区、芙蓉区的建设用地面积大,城市排放的污染物相对较多。乡村振兴的生态宜居指数低水平的地区主要集中在湖南省西南部怀化市、娄底市和醴陵市。这些地区生态宜居指数约为0.030,农业基础设施落后,环境治理措施不够完善,受自然条件特别是气候条件的影响,森林覆盖率低,这抑制了这类地区生态宜居水平的提升。

3.1.3 乡风文明指数的空间分异特征 由图2c可知,2018年湖南省乡村振兴的乡风文明指数整体呈“中部低,四周高”的分布特点,指数处于0.013~0.190之间,级差为0.177,平均值为0.049。乡村振兴的乡风文明指数较高的地区主要分布在经济发达地区,如雁峰区、岳麓区、开福区和石鼓区,这些地区的教育基础设施完备,教育资金投入大,城市基础条件较偏远地区的好,拥有高中学历及以上的人口占比大,养老机构发达,其中韶山市每万人养老院数量指数达到0.134,居全省第1位。此外,这类地区还注重优秀传统文化的传承,尊重农民主体地位,围绕农民需求提供文化服务和文化活动,农民素质得到有效提升。

乡风文明指数中等水平的市(县、区)主要有茶陵县、安仁县和龙山县等地区,这类地区的指数维持在平均值上下,主要分布在湖南省经济欠发达的地区,教育、文化等公共基础设施的完善度较低,文明村镇占比也比经济发达地区小,文化娱乐消费占比较高,对文化教育的重视程度较高。乡风文明指数低水平的市(县、区)主要分布在中部大片地区,如涟源市、安化县等。受自然条件和社会条件的影响,这类地区的经济水平比较低,对公共基础设施建设的投入力度不够,对教育文化的重视程度较低,例如临湘市的每万人养老院数量为0、文明村镇占比也为0,居民乡风精神活动形式单一,村落核心精神文明匮乏。

3.1.4 治理有效指数的空间分异特征 2018年湖南省乡村振兴的治理有效指数整体呈“西部高、东部低”的分布特点(图2d),指数处于0.012~0.360,级差为0.348,平均值为0.035。治理有效指数高水平的市(县、区)以湘西自治州、邵阳市与娄底市地区为主,西部地区的粮食保障率水平高,农村经济以农业为主,种植粮食、经济作物的面积大,农业规模化生产的条件完备;东中部地区如望城区和攸县的农业合作社密度大,拥有的农业合作社的数量较经济欠发达区域要多,同时,脱贫工作的成效较为突出,此类地区的贫困发生率也较低,脱贫工作较为突出。

治理有效指数中等水平的市(县、区)主要有赫山区、渌口区等地区,株洲市地区第二产业较第一产业更发达,工业园、企业园的数量较多,但农业合作社密度较小,农业基础设施完善度低,同时,其施工安全系数较低也不利于乡村振兴治理水平的提升。治理有效指数低水平的市(县、区)主要有长沙市、永州市、郴州市的大部分地区,这类地区的亿元GDP生产安全事故死亡率较高,安全保障设施完善度亟待加强。此外,这类地区由于耕地面积减少、耕地质量下降以及农业生产效率的提升,农村劳动力流入城区,农业粮食生产缺乏劳动力与高质量耕地支撑,故粮食保障率偏低,上述因素制约了低水平地区乡村振兴有效治理水平的提高。

3.1.5 生活富裕指数的空间分异特征 村民生活富裕是乡村振兴的目标追求。由图2e可知,湖南省2018年乡村振兴生活富裕指数整体呈“西部高、东部低”的分布特点,指数处于0.027~0.069之间,级差为0.042,平均值为0.041。乡村振兴的生活富裕指数高水平地区主要有长沙市、湘潭市、岳阳市和常德市等地区,这类地区城市化程度高,社会福利制度好,农民人均可支配收入高,同时,在城市区域的综合商店或超市个数较偏远地区的数量多,农村人口拥有持续稳定的收入来源,农村产业融合度高,新型经营主体的带动性强。

乡村振兴的生活富裕指数中等水平地区主要分布在南部永兴县与北部岳阳县等地区,县(区)的经济发达程度较市区要低,农村人口向市区流动,农民可支配收入指数得分高,但这类县(区)的农村产业带动力不强,农村特色服务业较弱,不利于生活富裕综合水平的提升。生活富裕指数低水平地区主要分布在湘西、怀化市等西部地区,这些地区受自然条件影响大,地形地势条件恶劣,经济发展受到制约,农业与第二三产业融合程度低,受第二三产业的辐射带动作用小,农村居民收入少,恩格尔系数较大。

3.2 乡村振兴总体水平分析

2018年湖南省乡村振兴水平总体上的特点呈现出地区之间差异性较大(图2f),其中湘中部、湘北部地区乡村振兴总体水平要高于湘南地区,东西部地区的水平高于中部地区。最低分值为0.043,最高峰值为0.520,极差0.477,平均值为0.0095,其中环长株潭地区、湘西地区的乡村振兴水平都为高水平。长沙市总得分位于全省第2位,为0.218分,其中9个市(县、区)的乡村振兴建设指数总得分均在0.010以上。湘西自治州乡村振兴建设指数位于全省第1位,其中,花垣县在湘西市中的得分为0.052,是全省实施水平最高的地区,同时,湘西州除泸溪县的得分位于中等水平,其他地区的振兴水平都是高水平。可见,湘西州委、州政府积极响应中央政策,实施乡村振兴战略部署,大力发展农村的各项事业发展。

有研究表明,乡风文明和治理有效2个维度权重占比均超过了30%,乡村振兴总建设指数高的地区在这2个维度的指标建设指数都很高,如雁峰区乡风文明建设指数为0.190,为全省最高;花垣县治理有效指数为0.358,位居全省第1位;除此之外,还有望城区、石鼓区和韶山市等乡风文明和治理有效水平较高的地区,通过第一、二、三产业融合发展实现农业的转型升级,将产业扶贫与乡村振兴相结合,提升乡村产业可持续发展水平。乡村振兴总建设指数低水平的地区主要分布在湘北地区常德市下的津市市、鼎城区、武陵区、汉寿县、益阳市下的沅江市、岳阳市下的岳阳楼区,以及湘南地区的娄底市、永州市、郴州市的大片地区,这些地区的分值主要集中在0.004~0.006之间,产业带动能力和乡风文明传承力度较弱,农村基层治理能力还有待加强。

3.3 湖南省乡村振兴建设的优化路径

(1)对于产业兴旺指数较低的地区需优化农业产业结构,产业发展要立足于内涵的挖潜,通过延长产业链培育出新型农业经营主体,同时加大农业投资,条件成熟的地区可实行农业规模化经营。如石鼓区、蒸湘区等地区每万人工业企业个数、农林牧渔服务业发展程度指标得分低,这类地区需要加大工业投入,同时加大对农业社会服务中介组织的扶持力度。培育带动型经营主体,优化农村第一、二、三产业的资源配置与高质量融合,推动农村产业高水平发展。

(2)建立生态宜居乡村,提升农村居民的生活环境质量。近年来,工业化和城市化快速发展对城镇环境与农村生态构成了严重威胁,污染严重的工业在郊区选址致使土地质量退化严重,对民生造成了极大的影响。湖南省西南部如东安县、零陵县等生态宜居建设低水平的地区,从生活污水、垃圾处理指标得分可见该地区污染处理技术基础薄弱,配置污水和垃圾处理设施的村镇占比小,农民生态环保意识有待提高,应建立带有净化装置的污水处理厂,对污水进行集中处理后再统一排放,引入高水平种植技术,做好村庄规划建设。

(3)提升乡风文明,要丰富村民精神文化生活。在湖南省南部大部分市(县、区),如耒阳县、新田县和宁远县等,其教育、文化和娱乐等消费支出指标得分低,这部分地区需要加强农村农民的职业教育,提升农民的综合素质,加大教育基础设施资金投入,鼓励教育青年人才支教,提升当地教师资源的数量与质量,满足当地村民对教育的需求,推进图书馆和文化园普及化与便民化,提供优质教育服务,提高农民的生产生活技能、思想道德知识和个人素质,营造文明农村生活氛围,为乡村振兴战略实施提供精神层面支撑。

(4)提高基层自治能力,实现乡村治理行之有效,及时发现乡村发展过程中的短板,采用准确有效的措施处理。在治理有效维度水平较低的地区,如珠晖区、武陵区等应该维持粮食保障率,即提升种粮效益,加大农业基础设施投入,坚持党对“三农”工作的全面领导,降低贫困发生率;实现第一产业平稳发展,确保粮食生产满足农村居民需求;分阶段确定扶贫标准,按计划、组织、时效完成精准扶贫任务;采用开发式扶贫方式,以改善贫困地区的物质生产条件为基础,大力提升农民生产积极性,提高农民人均收入,切实巩固脱贫攻坚成果。

(5)提升农民可支配收入,实现农村生活富裕。达到全民的共同富裕首先要促进农村全面发展,优先发展农村科教文卫体领域尤其是对农村人口的教育。会同县、龙山县等地区生活富裕的建设指数得分低,该类地区要紧抓扶贫工作,以改善民生为根本,加快全面脱贫步伐,减少城乡居民收入差,提高农村居民的直接收入,因地制宜发展与当地农业特产相结合的特色旅游业,加强对特色农产品在国内的推广,提高特色产业知名度,拓宽农民的收入渠道,提升农民生活幸福指数。

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)乡村振兴建设成效得分较低,空间分异特征显著。2018年湖南省122个市(县、区)乡村振兴建设指数总得分为1.162,乡风文明维度得分最高(5.977),治理有效维度得分最低(4.244),各维度得分的极差值为1.733,相差较大。乡村振兴的总建设指数呈现集聚分布的特点,其中环长株潭地区、湘西自治州乡村振兴水平处于高水平建设;中北部的多数市(县、区)水平处于中等建设水平;南部市(县)的乡村振兴建设指数处于低水平建设。

(2)各维度指数的极差小,地区呈均衡发展。产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕的指数极差分别为0.069、0.137、0.177、0.348、0.042。其中,乡风文明维度的极差最大,维度得分最低的鼎城区和得分最高的雁峰区相差0.137,2个地区的乡风文明建设较为失衡;治理有效维度极差值最小,仅差0.035,湖南省各地区的政府治理和农村基层治理严格,落实政策得到有效实施。

(3)针对产业兴旺建设成效较低的地区,应立足于产业内涵的挖潜,优化农业产业结构;针对生态宜居建设成效较低的地区应提升农村居民生活环境质量;提升乡风文明,要丰富村民精神文化生活;提高基层自治能力,实现乡村治理行之有效;提升农民可支配收入,实现农村生活富裕。

4.2 讨论

本研究主要基于湖南省近年来农村发展落后的问题,从产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕5个维度,运用熵值法来对2018年湖南省各市(县、区)乡村振兴总水平的空间分异以及优化路径进行探讨,从整体上明确了湖南省目前乡村振兴工作的实施情况,总结乡村振兴工作过程中存在的问题并提出了一些优化的对策措施,为湖南省下一阶段的乡村振兴工作提供了借鉴和启示,对乡村振兴这项工程战略的实施具有现实意义。但本研究中还存在诸多不足,如在选取的若干二级指标进行评价之后,存在部分县(市、区)指标数据缺失的问题,因此本研究结论只能用于一般性指导;其次,本研究仅对2018年的数据进行了分析,缺乏对湖南省乡村振兴水平不同时间序列的对比分析,缺乏动态性而难以较好地分析各种影响因素的作用变化程度。因此,在今后的研究中,应在建立恰当的指标体系基础上,选取不同年份进行时空分析,进而更精准地把握乡村振兴建设过程中存在的问题,为丰富多维度乡村振兴战略内涵提供参考和借鉴。